20 февраля 2025 года исполнилось 90 лет выдающемуся сербскому психологу Ивану Ивичу. А он продолжает исполнять свою миссию в науке, оставаясь бесспорным лидером сербской психологии. «Современный классик» — в этом словосочетании оба слова ключевые.

Сегодня звонил ему: у него и его жены Зоры (она тоже психолог) прекрасное настроение. Молодые и веселые голоса в трубке. 90 — лидеру не время отправляться на покой. Движение психологической мысли обрело благодаря ему такой темп, размах и глубину, что уже не остановить. Прижизненных постаментов ему не ставят. Профессора Ивича видят только на месте профессора Ивича.

Ива — так с любовью зовут классика коллеги, ученики и друзья. Ива — истинное весеннее дерево. Иногда его даже путают с вербой. Не беспочвенно: верба — из семейства ивовых. Во многих культурах — символ продолжения жизни, кротости, упорства и женского начала.

Садовник сербской психологии и своего собственного сада в далекой деревне. Свои сады он продолжает взращивать и сегодня, в 90.

В свое время Иван Ивич совершил переход с позиций теории Ж. Пиаже (он по-прежнему остается одним из лучших ее знатоков в мире и испытывает к ней «критический пиетет») на позиции культурно-исторического и деятельностного подходов, которые в своем творчестве, по сути, интегрировал заново.

Ивана Ивича десятилетия связывали сотрудничество и дружба с крупнейшими отечественными психологами — А.В. Запорожцем, Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым, С.Л. Новоселовой и др. Эти традиции продолжаются. Профессор Ивич является постоянным автором журнала «Культурно-историческая психология».

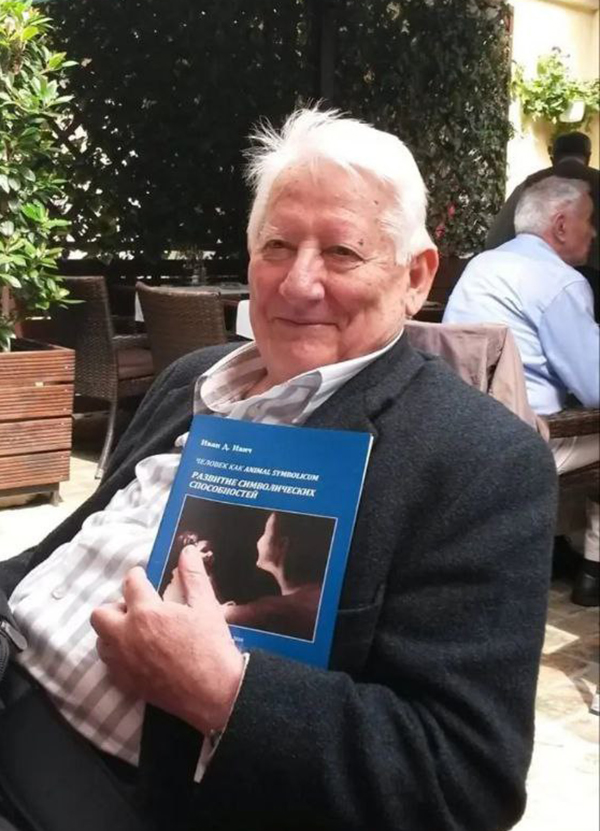

К 80-летию он переиздал свою книгу «Человек как animal symbolicum» (1978, 1981), дописав к ней обширный по объему раздел под названием «Новые открытия». Книга вышла в Белграде в 2015 году, а затем и на русском языке в Казани — в 2016 году. Мотивом подготовить новое сербское издание для автора стало предложение издать книгу на русском языке. «Человек как animal symbolicum» оказалась первой монографией сербского психолога, изданной в России. Презентация обоих изданий состоялась в Белграде в 2016 году. История имела продолжение. В 2024 году, практически к новому юбилею, книга была опубликована на английском языке крупным международным издательством Spinger.

В фундаментальном труде представлена панорама становления символической функции в онтогенезе от ее истоков до развитых форм с позиций культурно-исторической психологии и деятельностного подхода. В качестве заголовка своей книги избрал определение человека, которое дал философ Эрнст Кассирер: Animal Symbolicum — животное, создающее (использующее) символы. Человек, по Кассиреру, живет в особой символической вселенной, которую сам и создает в ходе своей истории. Но как возникает способность творить и использовать символы в онтогенезе? Когда и в связи с чем у ребенка возникает символическая функция? Как она влияет на организацию психических функций и психическое развитие человека, не только в детстве? Эти вопросы находились в центре внимания Л.С. Выготского и его последователей. Иван дает в этой традиции свои ответы на них для науки 21 века. Развитие теории деятельности мы найдем в отдельном цикле работ И. Ивича и его сотрудников — об «активном учении», которые высоко оценивал В.В. Давыдов, его единомышленник и ближайший друг.

Поздравляем Ивана Ивича с замечательным юбилеем и ждем новых, не менее замечательных, поводов для переиздания книги и издания новых.

В.Т. Кудрявцев

Из книги Ивана Ивича «Человек как animal symbolicum. Развитие символических способностей» (Казань: ЦСГО, РОКС, редакционно-издательский центр «Школа», 2016)

Предисловие автора к русскоязычному изданию

Настоящая книга впервые издана в 1978 г., а переиздана в 1981 году. Она вышла крупным для такого рода печатных изданий тиражом, неожиданно для автора.

Предлагаемое новое издание является дополненным: содержание прежнего текста не изменилось, но добавлена новая, объемная часть — ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. НОВАЯ ГЛАВА: НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ. Начало новой главы под названием Пролог связывает ранние издания с настоящим, дополненным изданием.

Новая глава имеет двойную функцию. Во-первых, в ней фундаментально пересмотрено прежнее издание, т.к. со времени его выхода в свет прошло 37 лет, и тем самым опубликованные результаты и заключения прошли серьезное испытание временем — вернейшее из всех испытаний для всего созданного руками человека. О результатах такого пересмотра судить самому читателю, поскольку в новой главе в сжатом виде изложены заключения раннего издания в их взаимосвязи и соотношениях с новыми релевантными исследованиями. Во-вторых, функция новой главы — в ее попытке синтезировать многочисленные новые исследования, касающиеся проблем, рассмотренных в настоящей книге.

Главная заслуга за появление нового, дополненного издания принадлежит моему российскому коллеге и другу В.Т. Кудрявцеву. А именно: он, будучи молодым исследователем, частично ознакомился с содержанием первого издания настоящей книги и уже тогда высказал мнение, что книгу следует перевести на русский язык. Несколько лет назад он, будучи уже директором Института дошкольного образования и семейного воспитания Российской академии образования, вновь предложил выполнить перевод книги на русский язык. После долгих раздумий над этой идеей я пришел к выводу, что переводить книгу в том виде, в каком она опубликована много лет назад, смысла не имеет, однако же согласился — при условии, что мною будет написана новая глава и предпринята попытка осуществить новый синтез избранных работ по вопросам, рассмотренным в книге. Не будь инициативы моего российского коллеги, я никогда не решился бы на такое «приключение» — взяться за работу над новым изданием. Вот почему я должен выразить глубокую признательность коллеге В.Т. Кудрявцеву.

Работе над этим я посвятил последних два-три года, и результат этой работы изложил в сжатом виде в новой главе дополненного издания.

Самим содержанием настоящей книги и ее переводом на русский язык я в некотором роде возвращаю свой личный долг. Ибо читатель может и сам убедиться, что все основополагающие идеи, на которых выстраивалась книга, принадлежат гениальному советскому (российскому) психологу Л.С. Выготскому. Разработкой этих идей я, по крайней мере, отчасти отдаю должное российской культуре и российской науке за их вклад в мое профессиональное развитие.

За перевод книги на русский язык выражаю особую признательность переводчику Ю.Л. Шапич. Благодаря ее компетентности в русском и сербском языках (филологическому образованию на родном русском языке и диплому мастера славистики на сербском), добросовестному отношению к переводу и преданности работе, идеи настоящей книги адекватным образом представлены вниманию российского читателя.

Автор

Белград, июнь 2015

«Культурный пропуск» в человеческий мир — большой и малый. Слово научного редактора

На обложке этой книги — фотография, сделанная ее автором сербским психологом профессором Иваном Ивичем, известным своим подвижничеством в разработке проблематики психологии развития, образования, детства с позиций культурно-исторического и деятельностного подходов. Обложка оригинального сербского издания — с той же фотографией. И мы договорились с автором, что она станет и «лицом» русского издания.

На снимке схвачена самая первая «социальная», адресованная другому, взрослому человеку, маме Зоре улыбка дочери Ивана Ивича в возрасте 2 месяцев 10 дней. Она — составляющая того, что в 1920-е гг. выдающийся советский ученый-физиолог, врач и психолог Н.М. Щелованов назвал «комплексом оживления», через который проходит один из рубиконов детского развития. Всмотритесь: это — больше, чем улыбка. В ней и радость, и восторг, и чувство открытия чего-то чудесного, и какая-то недосказанная (а как досказать?) полнота бытия, и безграничное, безусловное доверие самому дорогому человеку. От которого ничего не надо, кроме того, чтобы он просто был рядом. Просто как «факт жизни». А за этим человеком — целый мир. И именно поэтому миру можно доверять, находить в нем источники радости и восхищения, открывать и переоткрывать его… И он уже не за спиной взрослого, а где-то в пространстве между двумя улыбками — взрослой и детской.

Улыбка — это пропуск во внутренний мир человека, который он выдает другим людям. С разными степенями доступа. Иногда — разовый, иногда — постоянный. Трудно сказать, насколько достоверна «сетевая» статистика, но гласит она о том, что в среднем ребенок улыбается 400 раз в день, тогда как взрослый — всего 17. И все же, «скупой» на улыбку взрослый дарит ее первым. Мой друг психолог Вадим Петровский однажды высказал идею о том, что улыбка — это своего рода возвращенный дар. Поначалу маленький ребенок «улыбается» непроизвольно, можно сказать, «самопроизвольно». Но взрослый прочитывает в «моторике мелких мышц лица» малыша экспрессию — улыбку и как бы подхватывает ее, улыбаясь в ответ. Улыбка возвращается малышу…

Как не вспомнить Марину Цветаеву: «Стихи? Да были ли они? Не помню ни слов, ни смыслов. И смыслы и слова растворялись, терялись, растекались в улыбке, малиновой и широкой, как заря. Да будь она хоть гением в женском естестве, больше о нем, чем этой улыбкой своей, она бы не сказала. Это не было улыбающееся лицо — их много, они забываются, это не был рот — он в улыбке терялся, ничего не было, кроме улыбки: непрерывной раздвигаемости — губ, уже смытых ею! Улыбка — и ничего кроме, раствор мира в улыбке, сама улыбка: улыбка. И если спросят меня о земле — на другой планете — что я там видела, что запомнила там, перебрав и отбросив многое — улыбнусь». Мир растворен в улыбке. Может ли он быть узнан и познан в ней и через нее? Хотя самое главное и непростое для понимания — конечно же, сама улыбка… Превратившаяся из интимной экспрессии в символ, выразитель человеческого в человеке, объединяющий людей не только очно, но и заочно. В глобальном пространстве и историческом времени мира человека. В улыбке Джоконды, писал мой учитель В.В. Давыдов, продолжают жить эмоции Леонардо. И не только виртуально — в наших с вами реальных переживаниях. Мы пять столетий «всем миром» бьемся над загадкой этой улыбки, пытаемся расшифровать ее как символ и в этом не столько приближаемся к разгадке, сколько сближаемся друг с другом. Искусство остается при своих «тайных символах», эмоционально сплачивая перед этими «тайнами» людей. Но и прочая, куда менее загадочная символика, как и культура в целом, выполняет «объединяющую функцию». И в этом объединении людей, которые, даже не будучи знакомыми, становятся уже не безразличными друг другу, символ превращается в инструмент изменения чего-то значимого, важного внутри каждого из них.

Улыбка дочери вдохновила отца-психолога. По «линии» детской улыбки прошел рубикон и в научной биографии Ивана Ивича. Как он рассказывал, эта улыбка буквально «развернула» его: от Жана Пиаже, в логике которого он изучал развивающуюся психику ребенка, ко Льву Выготскому, создателю культурно-исторического подхода в психологии развития человека.

Сегодня Иван Ивич уже сам стал классиком культурно-исторической и «дочерней» — теоретико-деятельностной психологии (хотя отношения между ними не всегда однозначны), основы которых заложены отечественными психологами Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурией, Д.Б. Элькониным, А.В. Запорожцем, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, одним из ведущих продолжателей их традиций за рубежом. Культурно-историческая психология Выготского — мировой тренд. Выготского переводят и читают во всем мире уже не только психологи («выготскианство», к примеру, дало свои всходы в практике образования Старого и Нового Света). Идеи Выготского подобны бумерангу. Они огибают земной шар, овладевая научными умами и превращаясь в язык реальных дел, социальной практики, возвращаются на родину. В виде переведенных книг, докладов наших зарубежных коллег на конференциях и семинарах. Бывает так, что возвратившийся бумеранг не всегда узнается. За время полета он «оброс» новыми смыслами. И с этим уже нельзя не считаться.

Такова и книга проф. Ивича, которую вы держите в своих руках. В мои собственные руки она, ее первое белградское издание попало больше 20 лет назад. И тогда же возникла мечта увидеть переведенной на русский. Мне показалось несправедливым, что одна из самых важных, прорывных работ о символической функции человеческого сознания (один из исследовательских акцентов Выготского, делавшийся многими и до, и после него, но у него — в высшей степени самобытный), грандиозная картина развития которой предстает в книге, до сих пор не встретилась с русским читателем. Предысторию этой «встречи» расскажет сам автор в предисловии к данному изданию. Примечательно, что она состоится в 2016 году, когда в России и во всем мире отмечается 120-летие Л.С. Выготского (кстати, это и год 120-летия Ж. Пиаже, помимо всего прочего, выдающегося исследователя символической функции и ее генеза).

Не могу не отметить: наш контакт с Иваном Ивичем был установлен благодаря его последовательнице — моей сербской коллеге и другу Весне Яниевич-Попович, за что я ей глубоко признателен.

Символ — одновременно «культурный пропуск» в человеческое сообщество и во внутренний мир человека. В том числе — инструмент открытия самого себя. Принципиально то, из чьих рук и при каких обстоятельствах его получают. Как и то, что умение «пользоваться» им формируется не по шаблону, а является особой способностью — в значительной степени, поисковой, «постигающей», творческой. Способностью, которая имеет свою специфическую линию развития в онтогенезе «человеческого в человеке».

Об этом — книга Ивана Ивича.

В.Т. Кудрявцев, доктор психологических наук, профессор

Социальный мозг

Под данным подзаголовком будут кратко изложены новые теории и результаты исследований в области эволюционной биологии (и эволюционной психологии), нейронаук и социальных нейронаук, имеющих значение для понимания происхождения, природы и общего значения символической функции у человека.

Выдающимся представителем интеллектуального круга, представившего эволюционное происхождение человека в новом свете, является Т. Дикон (Deacon), автор книги «Символический вид» [Deacon 1997], которая стала важной вехой в исследовании символических способностей человека. В один ряд с данной книгой по значению можно поставить также объемный сборник работ «Хрестоматия о символическом развитии человека» [Lock and Peters 1999/1996]. Здесь нами будут использованы отдельные работы из этого сборника.

Дикон — исследователь мозга, эволюционный биолог и антрополог. Его книга, о которой идет речь, представляет собой теоретический синтез многих знаний и открывает новые горизонты в изучении высших когнитивных функций, языка и символической функции, т.е. имеет важное значение для решения вопросов, которые обсуждаются в настоящей книге. Ведь его понимание символической функции почти идентично тому определению символической функции, формулировка которого дана в первой части настоящей книги.

Основная идея Дикона содержится в самом названии его труда: существуют особые биологические виды, т.е. символические виды, и лишь они обладают той единственной способностью, каковой является символическая репрезентация и символическая референция. Наряду с современным человеком к ним также относятся вымершие виды рода homo (homo habilis и другие), существовавшие в ходе антропогенеза, однако чрезвычайно сложно с точностью установить, у какого из них впервые появилась способность символической репрезентации.

Следовательно, критериями различения видов здесь являются не биологически-морфологические характеристики видов, а их способности и формы поведения. Дикон на этот счет высказывается весьма однозначно:

«У гоминид, у которых это выражено наиболее ярко по сравнению с другими группами видов, скорее приспособление поведений определило ход физической эволюции, чем наоборот. Каменные и символические орудия, возникшие прежде всего на основании гибких способностей научения, схожих со способностями антропоидов, в конечном счете повернули ход развития пользователей данных орудий и принудили их к адаптации в новой жизненной нише, которая образовалась на основании данных технологий. Орудия стали не просто полезными изобретениями «протеза» для выполнения действий, добывания пищи и организации социальной жизни, они стали необходимым элементом нового адаптивного комплекса. Появление «человечества» можно определить как ту точку на шкале нашей эволюции, начиная с которой орудия стали основным источником селекции внешнего вида нашего тела и нашего мозга. Именно это определяет человека как Homo symbolicus» [Deacon 1997:345].

Максимально сокращенно изложим некоторые гипотезы, идеи и выводы Дикона, касающиеся исследуемых нами важных проблем.

Дикон четко формулирует идею порога: между видами, обладающими символической репрезентацией (и символической коммуникацией, на основании которой возникает символическая репрезентация), и всеми другими биологическими видами, а также всеми другими системами коммуникации существует непреодолимое качественное различие, установившееся на основании довольно надежных критериев (в первой части настоящей книги данные критерии перечислены нами в главе Символическая функция, a критерии Дикона весьма схожи с ними). Такое четкое теоретическое определение порога и положение o дисконтинуитете между видами, обладающими символической репрезентацией, и видами, не обладающими ею, имеет важное значение для разъяснения картины после всего того шума, который поднялся вокруг утверждений об особенностях коммуникации у антропоидов после обнародования результатов нескольких экспериментальных попыток научения антропоидов некоторым формам речи (в соответствии с утверждениями, что ряд компонентов форм коммуникации человека и ряд когнитивных форм поведения подобен элементарным языковым формам поведения символических видов). Невзирая на то, что такие исследования сами по себе весьма любопытны и предоставляют важные сведения об антропоидах, бросающие серьезные интеллектуальные вызовы критически пересмотреть теоретические положения (например, так легко сформулированные критерии различения семиотических и несемиотических форм поведения), все же в конечном счете подобные исследования делают картину символической функции более размытой.1 Итак, символические виды живых организмов — драматически новое явление в эволюции, и они существенно отличаются от несимволических видов.

Хотя Дикон и изучает в первую очередь языковые способности символических видов2 (подзаголовок его книги — «Ко-эволюция языка и мозга»), он также приводит и вполне серьезные аргументы, в корне оспаривающие теорию Хомского об особом мозговом и когнитивном модуле языка и теорию о врожденной универсальной грамматике (с синтаксисом в качестве центрального ядра), которая возникает в результате какой-то таинственной мутации в ходе эволюции и не имеет отношения к развитию остальных способностей человека. Проще говоря, в принципе не существует такого механизма естественного отбора, который привел бы к зарождению данной функции у человека. Предметом естественного отбора может быть только система коммуникации, которая дает ряд преимуществ в процессе выживания, и язык может развиваться только в рамках эволюционного развития системы коммуникации.

Развивая эту идею, Дикон излагает идею, на первый взгляд странную, о языке «вне мозга». В частности, изменения в морфологии мозга протекают медленно, а изменения в языке гораздо быстрее, и из этого следует, что в ходе эволюции не возникают изолированные структуры мозга, специально предназначенные для языковых способностей. Основу языковых способностей составляют сложные нейронные сети. Даже современные языки, сильно различающиеся по своей структуре, частично по-разному локализованы по языковым активностям в различных зонах мозга; а если провести нейропсихологические и нейролингвистические исследования языкового поведения в изолированных культурах, таких как культуры бушменов, пигмеев или аборигенов Австралии, могли бы быть получены любопытные данные. В соответствии с этим можно сделать вывод, чрезвычайно важный для нейронауки: «язык вне мозга» на самом деле является языковой системой, творением культуры, которая развивается в исторической перспективе: «Язык — социальный и культурный энтитет, который эволюционировал в зависимости от селективных сил, под действием которых оказались носители языка» [Deacon 1997:110]; а также «язык — социальный феномен» [Deacon 1997:115]. Как таковой, он даже приспосабливается к тому, чтобы облегчить детям усваивание языковой системы (Дикон заходит так далеко, что даже заявляет, что это «…языку больше нужны дети, чем детям нужен язык» [Deacon 1997:109]).

Для нашего изложения важно подчеркнуть убежденность Дикона, отражающуюся во всем тексте его книги, в том, что для символических видов характерна их основная, общая символическая функция, опирающаяся на способность к символической репрезентации, а не только язык как наиболее значительная символическая система (в конце книги он высказывает предположение, что наиболее ранней эволюционной формой символической репрезентации, видимо, был не язык, а ритуал в значении репрезентации события путем демонстрации отдельных сцен — своего рода драматизации и спектакля).

Своими идеями Дикон в действительности заложил основы социальной нейронауки: «Такие социальные феномены, как язык, не могут быть истолкованы правильно, если не принимать во внимание динамику и социальной, и биологической эволюции» [Deacon 1997:115].

Первые идеи о социальном мозге зародились около 1988 года. Они возникли на основании того факта, что мозг приматов диспропорционально велик по сравнению с массой тела. Поскольку мозг является большим потребителем энергии (мозг человека составляет около 2% массы тела, но тратит около 20% энергии), возник вопрос об эволюционных причинах такой диспропорции. Ввиду того, что приматы — животные социальные (живущие в социальных группах), были начаты исследования o социальных причинах увеличения размеров мозга.

Следуя данным идеям, британский антрополог и эволюционный психолог Данбар (Dunbar), специалист по социальному поведению приматов, развил теорию социального мозга, подкрепленную многочисленными фундаментальными исследованиями [Dunbar 1997; Dunbar 1998(a); Dunbar 1998(b); Dunbar 2003; Dunbar et al. 2011].

Сопоставительные исследования охватили образцы фоссилизированных остатков разных видов homo и живущих видов современного человека, а также живущих антропоидов [Aiello and Dunbar 1993]. Изучены математические отношения между объемом мозга, размерами мозга, индексом неокортексa (т.е. отношением массы неокортексa к остальной массе полушарий), размерами социальной группы и временем, проводимым в непосредственной социальной активности (такой как вычесывание друг друга или щекотка у антропоидов). Результаты исследований доказали, что между данными показателями существуют правильные квантитативные взаимоотношения и взаимозависимость.

В своих дальнейших работах Данбар установил, что диспропорциональный размер мозга сформировался не из потребности выживания в конкретной экологической нише (как результат взаимоотношений с физической средой обитания конкретного вида, т.е. в условиях борьбы за добычу или защиты). Путем соответствующих расчетов ученый установил, что основным двигателем эволюции мозга (в том числе увеличения его размеров) на самом деле является размер социальной группы, в которой обитает каждый из анализируемых видов (размер социальной группы взят как упрощенный, но легко измеримый показатель сложности социальных отношений в социальной группе). Так, у Данбара развилась следующая цепь суждений: размер мозга определяется размером социальной группы, ибо чем больше группа, тем сложнее когнитивные требования, которые встают перед животным, и тем больше времени уделяется поддержанию контактов в социальной группе, чтобы обеспечить когезию и координацию в группе.3 Стоит подчеркнуть, что по таким подсчетам современный человек — судя по размеру и характерным особенностям человеческого мозга — может устанавливать связь между именем и физическим лицом в отношении около 2000 лиц, а реальные отношения в непосредственном личном общении может успешно поддерживать в кругу порядка 150 лиц, что соответствует реальному показателю численности человеческих социальных групп.4 Нужно отметить, что здесь идет речь не о силе памяти, а о силе когнитивных процессов, которые активируются для поддержания отношений в социальной группе.

Множество подобных исследований позволяет сделать вывод о том, что основными факторами в эволюции человеческого мозга являются социальные факторы, т.е. существование человека в усложняющихся социальных группах. Увеличение размеров мозга под влиянием одного экологического фактора — фактора физической среды обитания анализируемых биологических видов — не поддается объяснению так называемым экологическим естественным отбором. Приспособление к жизнедеятельности в социальной группе предъявляет особи сложные когнитивные требования: необходимо выработать некоторый вид коммуникации и развить способность к пониманию остальных членов социальной группы, выработать регулятивные механизмы отношений в группе, определить и затем поддерживать иерархические отношения, решать возникающие между членами группы конфликты, организовывать сотрудничество, регулировать право на спаривание, развивать систему заботы о молодняке и т.д. Все эти требования гораздо сложнее, чем добыча пищи и другие отношения с физическим окружением.

Социальная группа, в свою очередь, дает преимущества при выживании и обеспечивает больший успех при репродукции, и, таким образом, сама подвергается селективному давлению, приводящему к изменениям в ходе эволюции.

В связи с этим можно сказать, что кроме экологического естественного отбора и полового отбора, который Дарвин ввел позже, существует еще один, новый вид естественного отбора — отбор на основании социальных способностей, дающих преимущества живущим в социальной группе.

Анализ Данбара и свидетельства других говорят о том, что в данных условиях развитие мозга происходит прежде всего в новой коре головного мозга (в неокортексе). Именно мозговые структуры нeoкортексa являются носителями контрольных и управленческих когнитивных функций, социально целесообразных форм поведения, регуляции собственного поведения и развития сознания (любого уровня), т.е. тех когнитивных функций, которые обеспечивают эффективность остальных когнитивных и социальных функций. Итак, установлено, что основным компонентом социального мозга является нeoкортекс, но не в виде фиксированной локации, а в виде организации сложных нейральных сетей между кортикальными и субкортикальными структурами.

В свете идей о связи размеров мозга (особенно нeoкортексa) с существованием в социальной группе Данбар также формулирует и гипотезу о возникновении языка в ходе эволюции. С увеличением социальной группы и усложнением социальных отношений автоматически возникает потребность в системах коммуникации, которые не сводятся к прямым отношениям «лицом к лицу» (поскольку такая система ограничивает число членов группы, между которыми происходит общение, и на общение уходит большая часть времени). В таких условиях почти невольно возникает коммуникация с помощью голосовых средств, поскольку такая форма коммуникации возможна в ходе выполнения другой деятельности, а также позволяет поддерживать контакт с несколькими членами группы одновременно. При развитой системе коммуникации она делает возможным обмен информацией и о событиях, которые не происходят непосредственно в ситуации общения (о событиях в прошлом, планах на будущее и т.д.), что дает немало преимуществ в выживании и поэтому также попадает под воздействие селекции. И так начинается новый этап развития в эволюции.

В конечном счете данная логика рассуждений вместе с логикой эволюционного развития приводит к идее о создании виртуального мира, в котором начинает жить человек (мира, созданного языковыми или, обобщая, семиотическими средствами). И здесь идеи Дикона и Данбара пересекаются и совпадают. Данбар даже использует выражение «имажинация» и под ним подразумевает религию, рассказывание историй и т.д. Это означает, что средства, созданные для коммуникации в социальной группе, преображаются в средства для создания внутреннего и внешнего виртуального мира (культуры), которая становится новой формой реальности, в которой живет человек определенного уровня эволюционного развития.

Сопоставительные исследования Данбара свидетельствует о том, что и в эволюции, и при сравнении современных антропоидов с человеком основные отличия заключаются в развитии социальных способностей — таких как способность, получившая название «теории разума», и социальная способность, возникшая на основании системы зеркальных нейронов. В реальных повседневных общих видах деятельности, т.е. в реальном сотрудничестве (кооперации), жизненно важна способность интерпретации ментальных состояний (намерений, позиций, интересов) других членов социальной группы, особенно способность учитывать ментальные состояния большинства членов группы. Данная способность относится к так называемым исполнительным когнитивным функциям и имеет локализацию в префронтальном кортексе. А префронтальный кортекс, как мы убедились, пережил развитие в ходе эволюции именно благодаря приспособляемости к усложняющимся требованиям в увеличивающихся социальных группах. Говоря о социально-когнитивных способностях, Данбар высказывает предположение, что языковая способность возникает как эффективное регулятивное средство для упорядочивания отношений в крупных социальных группах, которые формируются в антропогенезе.

Такие данные привели к совершенно новому взгляду на природу человеческого мозга, и этот взгляд был назван некоторыми авторами [Baron-Cohen et al. 2013] теорией «социального разума» (англ.: «deep social mind»), который не существует в изолированном виде, но действует через различные социальные способности («теорию разума», способность понимания ментальных состояний других в целом, а также на основании системы зеркальных нейронов) и таким образом становится системой взаимосвязанных умов (коллективным мозгом).

Итак, языковые способности возникают на основании общей социальности человеческого вида [Dunbar 2008], являясь мощным средством регуляции отношений в крупных социальных группах, в которых возможности прямых отношений в диадах «лицом к лицу» ограничены. Такое эволюционное решение далось высокой ценой, но зато дало серьезные преимущества в борьбе за выживание. (Данную теоретическую позицию стоит сравнить с теорией Хомского (Chomsky), о которой речь пойдет ниже.)

На основании изложенного можно сделать вывод, что префронтальный кортекс cоставляет наиболее значительную анатомическую часть социального мозга. Ввиду того, что описанный кортекс в основном представляет собой нейральный субстрат социальных форм поведения и социальной когниции и значительно превышает зоны, специализированные для языковых способностей (центр Брока, центр Вернике и другие связанные с ними зоны), следует вывод, что и увеличение размера социального мозга в эволюции в гораздо большей степени зависело от развития социальных способностей (включая и «теорию разума»), чем от возникновения и развития языковых способностей [Dunbar 1998(b):104].

Таким образом, одна из важнейших функций мозга заключается в идентификации и обеспечении понимания поведения других людей. Так, у взрослых существуют зоны мозга, предназначенные для обработки и интеграции сенсорных информаций о внешнем виде, поведении, намерениях других людей и для восприятия и понимания выражения лица [Johnson M. et al. 2005]. Данные зоны также являются составной частью социального мозга.

Множество исследований дополнило картину архитектоники социального мозга. В связи с ответственной ролью понимания эмоциональных сигналов в структуру социального мозга включаются и некоторые части амигдалы (субкортикальные структуры, являющейся частью лимбической системы, связки между мозговым стволом и частями коры головного мозга, носители сознания). Сюда также относится и система зеркальных нейронов (англ.: «SMN», «system of mirror neurons»), являющаяся открытием более поздним. Разумеется, в данную структуру также включаются уже изученные ранее классические зоны мозга — основные носители языковых способностей (центры Вернике и Брока).

Сведения об архитектонике социального мозга у детей немногочисленны [Payne and Bacheevalier 2009]. Социальный мозг развивается продолжительное время (начиная с ранних возрастных групп до раннего зрелого возраста). В частности, установлено, что способность восприятия человеческого лица и понимания выражения человеческого лица развиваются рано, приблизительно в трехмесячном возрасте [Johnson et al. 2005]. Эксперименты над приматами и немногочисленные опыты с участием детей доказывают, что амигдала как часть социального мозга играет чрезвычайно важную роль в распознавании знаков эмоциональных состояний, развивается гораздо раньше и тесно связана с другим компонентом социального мозга — частью фронтального кортексa, который регулирует высшие когнитивные процессы при обработке эмоциональных содержаний.

Безусловно, предстоит провести еще большую исследовательскую работу по изучению анатомических структур (особенно организации нейронных сетей), из которых состоит социальный мозг, изучению его онтогенеза и изучение его функций, однако для нашего изложения достаточно сведений о том, что в эволюции, под влиянием существования в социальной группе, сформировались мозговые структуры, являющиеся носителями социального поведения и социальной когниции. По отношению к некоторым интеллектуальным моделям, оказавшимся в плену острой оппозиции биологического и социального, может звучать почти парадоксом — биологическая эволюция создает условия для социального развития!

Теория Выготского по своей природе и содержанию почти подразумевает существование социального мозга. В недавнее время один из исследователей [Fernyhough 2013] обосновал данную позицию, подчеркнув, что теория Выготского и Лурии o локализации мозговых функций предполагает формирование сложных функциональных связей между различными мозговыми структурами, а не строго анатомическую локализацию. Данное объяснение полностью соответствует взгляду на социальный мозг как совокупность сложных нейральных сетей.

В настоящей книге рассматриваются проблемы онтогенеза символической функции. Обзор основных сведений из области эволюционной биологии и психологии позволяет сделать значительные выводы об условиях, при которых в эволюции возникает символическая функция. Сведения говорят о том, что в эволюции приматов (включая человеческий вид) произошел важный виток из-за жизни в социальной группе. Ведь когнитивные требования, диктуемые существованием в разрастающихся и усложняющихся социальных группах (которые обеспечивают большие преимущества в борьбе за выживание), стали основным фактором, повлиявшим на увеличение размеров мозга, причем, прежде всего, неoкортексa. Так происходило формирование мозговых структур, которые по праву названы социальным мозгом. Существование рода Homo в больших и сложных социальных группах привело к развитию значительных социально-когнитивных способностей: способности к сотрудничеству (кооперации), к развитию различных форм коммуникации, в том числе речевой коммуникации. Развитие данных способностей стало ключевым фактором в дальнейшей эволюции человеческого рода с обратным действием на развитие мозга.

Таким образом, в процессе эволюции сформировались материальные анатомические структуры (социальный мозг), ставшие основой социальности, которая является специфической особенностью человеческого вида. На базе специфической социальности зарождается и символическая функция в форме символической репрезентации, со своей стороны опираясь на семиотическую коммуникацию, которая по своей природе подвергается действию естественного отбора.

Социальная нейронаука

На основании новых теоретических точек зрения (в том числе o социальном мозге), исследований в области эволюционной психологии и особенно исследований в области нейронауки и когнитивной нейронауки возникает целый ряд новых научных дисциплин. Мы говорим здесь о таких дисциплинах, как социальная нейронаука [Decety and Cacioppo 2011; Cacioppo et al. 2002; Frith and Wolpert 2003; Norman, Cacioppo and Berntson 2010; Todorov, Fiske and Prentice 2011; Choudhury and Slaby 2012; Knight et al. 2000; Hermann et al. 2007; Baron-Cohen et al. 2013], когнитивная социальная нейронаука [Adolphs 2003; Nelson and Luciana 2008], генетическая социальная нейронаука [Baron-Cohen 2005; De Haan and Gunnar 2009; Zelazo, Chandler and Crone 2010; Nelson and Luciana 2008].

Когнитивная нейронаука, сложившаяся на базе комбинации когнитивных наук и нейронаук и уже прочно укоренившаяся научная дисциплина, занимается изучением взаимных связей когнитивных поведений и мозговых структур. Иными словами, данная дисциплина изучает когнитивные процессы и их нейральные основы, применяя современные методы неинвазивного исследования мозга (т.н. методы нейральной визуализации / нейрального отображения), с помощью которых устанавливает, какие нейральные структуры и нейральные пучки активируются при протекании конкретных когнитивных процессов (например, какие зоны или сети нейронов демонстрируют электрический потенциал при понимании какого-либо текста).

Особым направлением в рамках когнитивной нейронауки является исследование отдельного мозга как обособленного энтитета (как своеобразного естественного компьютера).

Социальная нейронаука выделилась из когнитивной нейронауки. Специфика данной научной дисциплины в том, что она изучает нейральные основы социальной когниции и социального поведения (например, социальную интеракцию, имитацию, эмпатию, способность к пониманию эмоциональных состояний других, способность к пониманию психических состояний других) и исследует нейральные основы отклонений в развитии социальной способности, как, например, при аутизме и т.д.

Исследования данного направления социальной нейронауки обеспечивают основу для идентификации тех мозговых структур, которые составляют социальный мозг. Таким образом, основа для исследований здесь общая с когнитивной нейронаукой: методикой нейровизуализации выясняется, какие зоны мозга или какие нейральные сети активируются в процессе социальной когниции и социального поведения (в случаях патологий социальных поведений устанавливается отсутствие активации определенных зон). Однако наряду с нейральными основами социальная нейронаука изучает и другие биологические основы социальных поведений (генетические, гормональные).

Суть социальной нейронауки высказана в следующей формулировке авторов, которых можно отнести к числу основоположников данной дисциплины.

«Социальные виды создают новые надиндивидуальные организации, у человеческого вида — от диад, семей и социальных групп до городов, цивилизаций и культур. Эти структуры развивались в ходе эволюции в тесной связи с нейральными, гормональными и генетическими механизмами, которые лежат в их основе, ибо социальные поведения, возникшие таким образом, помогали этим организмам в условиях выживания, размножения и заботы о потомстве, до тех пор пока оно само не продолжит процесс репродукции. Социальная нейронаука изучает данные новые структуры и нейральные, гормональные и генетические механизмы, на которых эти структуры основываются и которые обеспечивают их существование. Таким образом, это интердисциплинарный подход, направленный на понимание, как действуют биологические системы, создавая условия для протекания социальных процессов и поведений, который направлен на использование биологических понятий и методов в целях развития и уточнения теорий социальных процессов и поведений» [Norman, Cacioppo and Bernston 2009].

Некоторые более новые и радикальные исследования в социальной науке идут еще дальше, проводя исследования активации зон мозга, являющихся носителями социальной интеракции. При этом производится одновременное наблюдение над двумя испытуемыми, состоящими в социальной интеракции, и анализируются результаты нейровизуализации двух отдельных мозгов в ходе интеракции [Hari and Kujala 2009].

Новые понимания в области социальной нейронауки формулируют и новые теоретические модели функционирования мозга, такие как метафора «мозговая сеть» (если каждый отдельный мозг в когнитивной нейронауке выглядит как компьютер, то мозговая группа в социальной нейронауке рассматривается как компьютерная сеть).

Генетическая социальная нейронаука занимается теми же проблемами, что и социальная нейронаука, на генетическом уровне. Исходные теоретические основы и методы обеих научных дисциплин одинаковы. Хотя часть методов трудно применить в генетической социальной нейронауке, изучение генетики со своей стороны предоставляет более ценные сведения, например, o генетических основах социальных форм поведения; в некоторых генетических явлениях также ярче выражены гормональные механизмы (например, в развитии социально-эмоциональных отношений матери и ребенка ранних возрастных групп).

В целях более тонкого понимания результатов исследований в области нейронауки, когнитивной нейронауки, социальной нейронауки и генетической социальной нейронауки следует иметь в виду, что данные научные дисциплины молоды, их взлет произошел благодаря открытию и применению современных неинвазивных методов изучения мозга, известных под названием «нейровизуализация» или «визуализация мозга» (англ.: «neuroimaging», «brain imaging»), передаче изображения активации определенных зон мозга на моделях мозга во время различных психических процессов c помощью компьютерной технологии. (Краткое объяснение данных методов будет дано позднее.) Любое научное открытие, не исключая и того, о котором идет речь, на первых порах вызывает восхищение и слишком большие ожидания. В перечисленных дисциплинах это нашло свое отражение в виде убеждений, что объективные знания o том, какие отделы мозга (или какие популяции нейронов) активируются в ходе определенного психического процесса, может послужить объяснением причин данных процессов. В цитате, которую мы приводим ниже, говорится, например, что более тонкое понимание других людей происходит за счет особого вида нейронов — так называемых зеркальных нейронов. Такая формулировка может означать, что за понимание других людей автоматически несут ответственность некоторые нейроны, а не конкретная личность в конкретных социальных условиях.

Если на данном критическом замечании сделать особый акцент, то в некоторых интерпретациях исследование визуализации мозга выступает почти как физикализм своего рода, выраженный точкой зрения, что механика работы мозга приводит к возникновению определенных психических процессов и форм поведения (один критически настроенный автор говорит даже о современной френологии, в том смысле, что психические особенности не зависят от структуры черепа, а от структуры активации определенных зон мозга). Имеются даже и весьма дискуссионные идеи о создании карт мозговых полушарий человека с четко очерченной локализацией конкретных психических функций.

Будет справедливо заметить, что подобные концепции реже встречаются в социальной, чем в когнитивной нейронауке. Ведь социальная нейронаука, как подчеркивают Чоудхури и Слэби [Choudhury and Slaby 2005:3] во избежание всякого вида редукционизма, «…ставит своей целью выработать интегративный подход к поведению, который позиционирует мозг и когницию в тело, но при этом в социальное окружение и в мир политики».

Подобное отношение к новым научным дисциплинам не означает отрицание огромной ценности исследований в области нейронаук и когнитивных нейронаук. Такие исследования носят революционный характер, т.к. уверенно вводят психологию в круг естественных наук. На сегодняшний день уже довольно хорошо известны основные специфические функции некоторых зон мозга, начиная с функциональной асимметрии полушарий (левое и правое полушария имеют частично специализированные функции), затем ставших уже классическими функций конкретных зон мозга, таких как центры Брока и Вернике, ответственные за языковые функции, до групп нейронов или даже одиночных нейронов, которые отвечают за конкретные функции.

Высказанное выше критическое замечание просто указывает на некоторые важные вещи. Нейропсихологические и нейронаучные знания o нейральных основах поведений и психических процессов приобретают свой полный смысл только в том случае, если они оказываются в комбинации со старыми, классическими и новыми психологическими знаниями, а иногда и с оттеночными психологическими анализами динамики процессов. Психологические анализы психических функций также служат знаком, указывающим направление нейронаучных исследований, предметом которых является активация мозговых структур (достаточно привести пример использования метода событийно-обусловленного потенциала («ERP», см. ниже), который заключается в том, что определенной стимуляцией целенаправленно вызывается реакция активации определенных зон мозга). Кроме того, отношения между мозговыми механизмами и поведением не являются однонаправленными, т.к. существует и обратное влияние поведения на организацию естественных нейральных сетей через механизм формирования многочисленных сложных синапсисов.

За исключением некоторых четко определенных специфических модулей (когда какая-нибудь специфическая функция строго зависит от активации специфицированной популяции нейронов), нейральную основу большинства высших ментальных функций составляют сложные функциональные системы взаимосвязанных частей мозга.

Обнаружение нейрального субстрата (нейральной основы) поведений и когниции обеспечивает сведения o материальной основе возникновения поведений и психических процессов, однако этого ни в коем случае не достаточно для определения их причин, т.к. для объяснения таких сложных феноменов необходимы также знания их эволюционного и онтогенетического происхождения, функций и социального контекста форм поведения и, наконец, контекста целостной личности индивида.

В настоящей книге рассматривается онтогенез символической функции, которая полностью в духе нейронауки, когнитивной нейронауки, социальной когнитивной нейронауки и генетической социальной нейронауки, и поэтому здесь возникает вопрос о нейральных основах данной чрезвычайно сложной психической функции. Формулировка вопроса об основах имеет полный смысл, т.к. символическая функция — специфическая для человеческого рода, возникла она в результате продолжительного эволюционного процесса, и логично было бы предположить, что она имеет биологическую материальную базу в архитектонике мозга. Однако на основании предшествующего общего анализа невозможно ожидать, что открытие чрезвычайно сложных, судя по всему, функциональных нейральных систем, на которых зиждется данная функция, произойдет так легко.

Именно в этом, скорее всего, и кроется причина того, что нами не были обнаружены работы, в которых содержатся хотя бы минимальные сведения o нейральных основах символической функции.

Система зеркальных нейронов — СЗН (англ.: «SMN», «system of mirror neurons»)

Следующее за этим изложение может указать направление для поиска хотя бы некоторых нейральных основ символической функции, поскольку его предметом являются нейральные основы способности, столь важной для возникновения символической функции.

Открытие зеркальных нейронов как еще одного явления, которое полностью подтверждает теорию o социальной природе человека, произошло совершенно независимо от теории социального мозга.

Зеркальными нейронами назван особый вид нейронов (нервных клеток), которые активируются (что подтверждается каким угодно методом нейровизуализации из уже перечисленных), когда организм совершает определенные действия самостоятельно и когда он наблюдает за действиями, совершаемыми другими представителями своего вида.

Данный вид нейронов сам по себе является доказательством того, что в результате эволюции произошло формирование биологической (нейральной) основы социальных поведений.

Открытие зеркальных нейронов принадлежит группе исследователей Университета в Парме в девяностых годах, вначале у обезьян рода макак, а затем и у людей [Iaccoboni 2009(a); Iacoboni 2009(b); Iacoboni 2011; Rizzolatti and Craighero 2004; Keysers et al. 2011].

Зеркальные нейроны вначале обнаружены у макак (Macaca nemestrina): в префронтальной части нeoкортексa, в зоне, обозначенной F5, у макак расположены нейроны, которые активируются, когда они совершают какие-либо действия сами (например, кладут в рот фрукт) и когда то же действие совершает другой представитель их рода, а они являются свидетелями (иногда характерная реакция наблюдается даже тогда, когда действие выполняется представителем другого биологического рода). Установлено, что 20% нейронов в активной зоне составляют зеркальные нейроны. Таким образом экспериментально доказано, что моторные нейроны активируются на основании восприятия движения других особей. Важно подчеркнуть, что происходит не просто обычное механическое подражание моторным действиям, но осознается смысл и цель целостного действия (например, один вид нейронов активируется и в том случае, когда особь замечает, что другая особь подносит пищу ко рту руками, и в том, когда она берет пищу непосредственно ртом; другой вид нейронов активируется, когда особь берет целое яблоко всеми пальцами руки и подносит ко рту, но не активируется, если она мелкими движениями отрывает ягоды от грозди винограда, поднося их ко рту, и т.д.), так что некоторые компоненты действия могут варьироваться, но смысл действия как единого целого сохраняется. У людей одно и то же действие, например, когда берут и поднимают чашку, может вызвать разные реакции наблюдателей в зависимости от контекста: если чашку берут и поднимают без определенного, заложенного в эти действия смысла, почти никакой активации соответствующих зеркальных нейронов не возникает; если то же самое действие совершают за столом, но на фоне пустой посуды, свидетельствующей о том, что прием пищи завершен, — отмечена слабая активация зеркальных нейронов; если же чашку берут и поднимают в ситуации, когда стол накрыт и очевидно происходит прием пищи, действие с чашкой отождествляется с действием питья, при котором зеркальные нейроны активируются в полной мере.

Таким образом, зеркальные нейроны у обезьян рода макак активируются и тогда, когда особь совершает действия, имеющие конкретную цель, и тогда, когда она наблюдает за теми же действиями, тоже имеющими цель, но совершаемыми другими особями, однако при механическом совершении серии движений данные нейроны не активируются. Следовательно, характерной особенностью активации зеркальных нейронов является то, что она происходит тогда, когда особь сама совершает какое-либо действие и когда наблюдает за совершением действия в исполнении других представителей своего рода с участием какого-либо предмета, но нейроны не активируются при совершении действия «впустую». О зеркальных нейронах мозга обезьян известно гораздо больше, поскольку при проведении опытов электроды помещались прямо в конкретные отдельные нейроны или группы нейронов, чтобы таким образом установить, к каким конкретным действиям специализированы конкретные нейроны (например, ко взятию мелких плодов и подношению их ко рту и т.д.).

У людей активация зеркальных нейронов возможна и во втором случае в качестве своеобразного вида имитации.

После открытия зеркальных нейронов у обезьян рода макак развернулись интенсивные исследования как локализации, так и функции зеркальных нейронов (или точнее сказать, системы зеркальных нейронов) у людей. Прямые исследования зеркальных нейронов, особенно одиночных, невозможно проводить на людях, так что знания о системе зеркальных нейронов у людей приобретаются посредственно, путем применения неинвазивных технологий нейровизуализации или анализе случаев патологии (повреждений определенных частей мозга и соотношение их с функциями, которые не функционируют должным образом; изучение отклонений в развитии, таких как аутизм, и обнаружение дефицитов социального поведения в нейральной основе). Исследования подобного направления продолжают проводиться в большом объеме, и существует немало работ, доказывающих, что система зеркальных нейронов существует и у людей (но на повестке дня — установление локализации нейронов, отвечающих за конкретные действия и особенно вопросы организации).

Некоторые основные данные о системе зеркальных нейронов как у приматов, так и у людей синтетически представлены в работах одного из ведущих исследователей в данной области Якобони [Iacobini 2008, Iacobini 2009(a)]. Роли системы зеркальных нейронов в различных процессах социальной когниции и социального поведения посвящено большое число экспериментальных исследований в духе социальной нейронауки, т.е. таких исследований, в которых изучаются различные социальные формы поведения, сопровождаемые синхронной нейровизуализацией (т.е. снимками активации различных мозговых зон большего или меньшего формата). Исследования подтверждают, что между мозговыми зонами, которые лежат в основе моторики (управления различными движениями), и восприятием существуют тесные нейральные связи.

Это повлекло многочисленные исследования роли системы зеркальных нейронов в объяснении многих социальных поведений и социальной когниции у людей: различных форм имитативного научения, различных форм имитации (в т.ч. социального конформизма), эмпатии, понимания ментальных состояний других людей, мимикрии и т.д. Наиболее широкие обобщения относятся к роли зеркальных нейронов в понимании ментальных состояний других людей. Ярые поборники роли системы зеркальных нейронов считают, что открытие данной системы решает вечную проблему — «проблему разума (ментальных состояний) других» [Iacobоni 2009(a), Iacobоni 2009(b)]. В этом заключается старый философский вопрос — является ли каждый человек некоторой формой монады, или он cкрыт в своем внутреннем мире, доступном лишь интроспекции (в смысле сogito Декарта), недоступном другим? В настоящий момент такие сложнейшие проблемы, как эта, начали изучаться и в точных науках, таких как нейронаука и особенно социальная нейронаука. И как будто принципиально открывается путь к научному решению данной проблемы. Вместе с нейронауками особую роль в поиске решения играют также исследования в области эволюционной биологии и эволюционной психологии, т.к. они указывают на корни данных способностей.

Установление нейральной основы системы зеркальных нейронов у людей по-прежнему продолжаются, и в них и далее применяются новые методы нейровизуализации (например, метод МРТ (fMRI) в функции разъяснения различных социальных поведений (имитации, эмпатии, понимания намерений других).

Несмотря на несомненный факт существования зеркальных нейронов, следует иметь в виду, что данные о них были подвергнуты серьезной критике, которая особенно коснулась слишком широкой интерпретации действия данных нейронов и сфер, в которых подтверждается их действие — таких как, например, интерпретация возникновения речи с помощью системы зеркальных нейронов [Hickok 2014].

Немало вопросов, касающихся системы зеркальных нейронов у людей, по-прежнему остаются открытыми: что включает в себя данная система, где находятся зеркальные нейроны, какие функции они выполняют, каково отношение между системой зеркальных нейронов с другими нейральными системами, на которые опираются социальное поведение и социальная когниция, как онтогенетически проходит развитие системы нейронов и какие функции выполняет данная система в различных фазах онтогенеза. Проблемы системы зеркальных нейронов в перспективе развития иллюстрирует следующий пример: давно установлено, что уже на первом месяце жизни ребенок демонстрирует способность к имитации (если взрослый показывает язык, ребенок иногда повторяет его действие, а также имитирует некоторые выражения лица), но более стабильно способность имитации проявляется только в возрасте десяти месяцев. Что происходит в течение этого времени? Предположительно, ранняя форма имитации проявляется за счет активации группы зеркальных нейронов, затем она сходит на нет и проявляется вновь гораздо позднее. Такой ход развития отражает, видимо, изменения в зеркальных нейронах — как неврологические, так и функциональные, при их реорганизации и включении в другие, более крупные функциональные системы (в соответствии с общим принципом развития). Данный процесс в развитии мало изучен, так что там предстоит сделать новые открытия.

Многочисленные выводы o функции системы зеркальных нейронов Якобони подытоживает следующим образом:

«Тонкое понимание других людей может быть достигнуто благодаря совокупности специальных клеток мозга, которые мы называем зеркальными клетками» [Iacoboni 2009(a):4].

С другой стороны, дефицит зеркальных нейронов приводит к нарушению социального поведения, как, например, у лиц с аутизмом, где мы сталкиваемся с феноменом «разбитых зеркал» или каким-то подобным явлением [Iacoboni 2009; Baron-Cohen 1985; Baron-Cohen et al. 2013; Hickok 2014]. Во всяком случае люди, страдающие аутизмом, испытывают большие трудности в понимании ментальных состояний других людей, трудности при «прочтении» выражений лица других, их эмпатия выражена слабо. Однако по-прежнему остается открытым вопрос, является ли причиной данного специфического нарушения недостаточно развитая система зеркальных нейронов или какой-либо более общий дефицит социальных способностей. Патология системы нейронов при повреждении некоторых частей мозга указывает на мозговую локализацию некоторых частей данной системы и представляется одним из способов лучше разобраться как в нейральных основах данной системы, так и в ее функциях.

Открытие системы зеркальных нейронов позволило лучше осознать некоторые давно описанные формы поведения людей, которые до сих пор не поддавались объяснению. Например, многие наблюдатели констатировали наличие имитации у новорожденного, когда он вслед за взрослым показывает язык или делает идентичные выражения лица, что выходило за границы знаний o способностях детей ранних возрастных групп. Или понятие «идеомоторного акта», существующее в классической психологии, т.е. способность на основании мысли («идеи») начать конкретный моторный акт. Подобное происходит во многих случаях мимикрии или в различных формах имитации у детей более старшего возраста. Новые сведения o системе зеркальных нейронов также обеспечивают опору теориям, которые на основании связей между восприятием и моторикой развивают учение o моторном (жестовом) происхождении речи [Corbalis 2009; Gentilucci and Corbalis 2006].

Настоящая книга рассматривает онтогенез символической функции. Всю совокупность анализируемых вопросов лейтмотивом пронизывает идея Выготского o социальности ребенка. На основании социальности, возникшей в эволюции человеческого рода, развиваются различные системы социальной интеракции и коммуникации, проводящие к семиотической коммуникации, которая является подлинной основой общей символической функции. Открытие зеркальных нейронов, несмотря на все связанные с ним спорные вопросы, является еще одним фундаментальным доказательством социальной природы человека и, согласно этому, еще одной предпосылкой к созданию символической функции.

Сноски:

1 Анализ, изложенный в первой части настоящей книги в главах Семиотический анализ систем коммуникации у животных и Сенсорно-моторный интеллект антропоидов, в основном остается в силе. В данных главах тоже отстаивается аргументированный тезис о пороге, который определенно разделяет поведение тех, кто обладает способностью к символической репрезентации от поведения прочих биологических видов.

2 В книге Дикона присутствует некоторая амбивалентность в отношении того, идет ли речь об общей символической функции или о языковой способности, выступающей одним из ее проявлений. Хотя взгляд на языковую способность и высказан более декларативно, но в целом тексте книги говорится скорее об общей способности создания и использования всех видов семиотических средств.

3 Интересны сведения о том, что и у других биологических видов социальные отношения приводят к увеличению размеров мозга. В частности, установлено, что те виды птиц, которые устанавливают постоянные связи, живут парами и вместе заботятся о потомстве, имеют мозг большего размера, чем виды, которые не поддерживают постоянных связей, благодаря повышенным когнитивным требованиям при согласовании взаимоотношений и координации поведения в ходе совместного взращивания птенцов.

4 Эмпирические проверки свидетельствуют о том, что действительный размер групп животных приблизительно соответствует данным подсчетам. Так, размеры некоторых реальных групп выглядят следующим образом (по средним показателям): поселения времен неолита состоят из 150–200 человек, военные единицы в римской армии — 120–130, английские деревни XVIII века — 160, племена охотников и собирателей — 165, общины в горных селах Восточного Теннесси — 197, списки для рассылки рождественских открыток (в некоторых средах, в некоторые периоды) — 154, команды проводящих специализированные исследования в области общественных и гуманитарных наук — 100–200.

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать