Являясь сложным психологическим образованием, жизненный ресурс личности включает в себя различные по своей природе составляющие. Вопрос о том, какова их природа, вызывает на сегодняшний день достаточно много разночтений.

Метафорически психологические ресурсы человека можно понять как своего рода психологический капитал, приумножение которого связано не только с его исходными количественными и качественными характеристиками, но и с тем, насколько целесообразным и рациональным является его вложение. Поиск эффективных мер увеличения жизненных ресурсов основывается на постижении их содержательной сути.

Одним из распространенных подходов к определению психологической природы жизненного ресурса личности является установление ее характеристик, способных «поддержать» выполнение какой-либо деятельности или справиться с трудной ситуацией. Такое понимание составляет основу диспозиционного подхода к ресурсной проблематике.

Данный подход достаточно распространен в современной психологии. При этом в качестве жизненных ресурсов называются различные психические процессы или личностные особенности, поддерживающие результативность, успешность деятельности человека или его жизненную успешность в целом.

Достаточно часто жизненные ресурсы личности связывают с ее когнитивной сферой, способной обеспечить понимание жизненной ситуации и возможность ее прогнозирования; рациональность суждения в интерпретации жизненной ситуации (отсутствие иррациональных суждений); адекватную оценку величины нагрузки и своих ресурсов; структурированность опыта преодоления трудных ситуации; контроль ситуации на основе адекватной оценки степени ее воздействия на человека. Кроме того, указывается, что когнитивные ресурсы дают возможность анализа и прогноза возможных вариантов развития событий, понимания оценки их подконтрольности, а следовательно, являются инструментальными ресурсами, подчиненными смыслу деятельности преодоления.

В качестве компонентов познавательной сферы, способных выступить жизненными ресурсами личности, К.А. Абульханова называет мышление, память, волю. Анализируя процесс становления личности субъектом деятельности, она рассматривает их не как характеристики самой по себе личности, как принято в психологии, а как ее ресурсы, так или иначе используемые в деятельности, в жизни в целом. А.Ю. Агафонов механизмы психического отражения субъекта также трактует в качестве познавательных ресурсов.

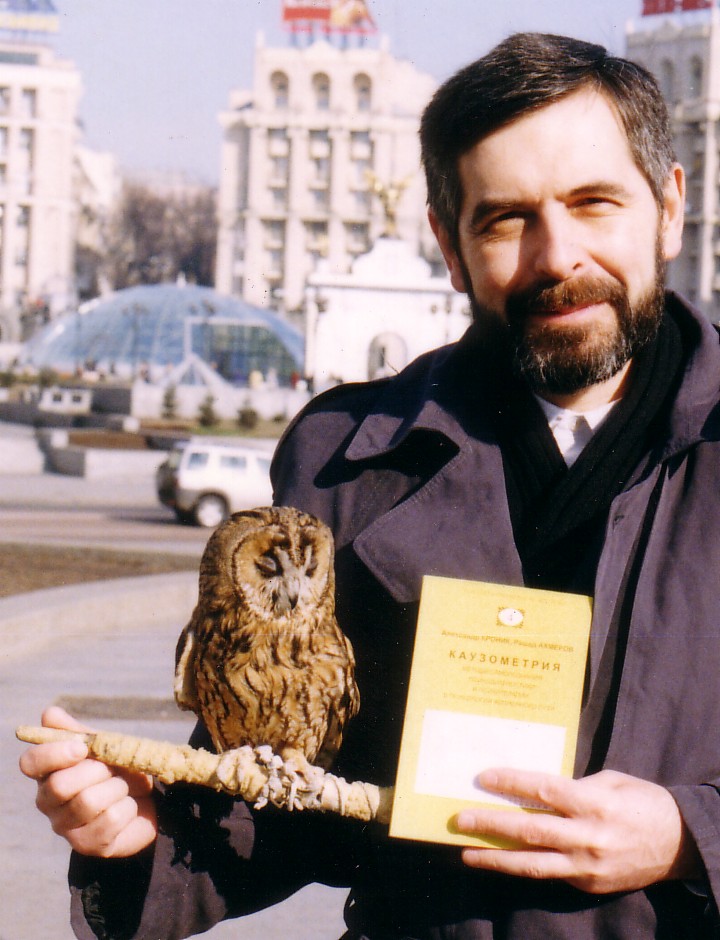

Восприятие времени также помещается психологами в число немаловажных личностных ресурсов. Согласно Д.А. Леонтьеву, в силу того, что человеческая деятельность не всегда протекает в пространстве (например, теоретико-познавательная деятельность, логическое мышление), но всегда — во времени, время всегда выступает для человека как универсальный ресурс любой деятельности. В качестве наиболее ценных ресурсов личности время рассматривали Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская, Т.Н. Березина, Е.И. Головаха, А.А. Кроник, П. Берд, Дж. Адаир и др.

К.В. Карпинский подошел к рассмотрению времени в качестве ресурса для реализации максимального количества целей, сулящих лучшую жизнь. Разъясняя свою позицию, он указывает, что человеку кажется, что настоящая жизнь ожидает его впереди, а для того, чтобы приблизиться к ней, надо усердно и самозабвенно работать. С точки зрения будущих целей осмысливается все происходящее, и даже время отдыха оценивается как вынужденный перерыв в погоне за целью.

Н.Н. Абросимова обратила внимание на функциональные возможности времени, связанные с созданием им определенных ограничений, к которым приходится приспосабливаться субъекту. Это природные явления, общественные условия, требования организации и внешнего мира. Выполняя деятельность, человек должен учитывать временные характеристики окружающего мира, синхронизировать с ними свои действия. Такая точка зрения соответствует утверждению Д.А. Леонтьева, в соответствии с которым при определенных обстоятельствах время может стать барьером, отделяющим субъекта от осуществления ожидаемого события.

Психологи утверждают, что, несмотря на всевозможные ситуации, время никогда не бывает иррелевантным по отношению к человеческой жизнедеятельности и всегда нагружено для человека личностным смыслом. Личностный смысл временных отрезков отражается как в их непосредственной эмоциональной оценке, так и в феноменах субъективной переоценки или недооценки скорости течения времени. Временные интервалы оцениваются как более длинные в тех случаях, когда они имеют личностный смысл барьера, отделяющего субъекта от значимых событий, либо личностный смысл ресурса, расходуемого впустую, без пользы. Те же интервалы оцениваются как более короткие в тех случаях, когда они имеют личностный смысл продуктивно используемого ресурса.

Время может выступить в качестве компенсаторного ресурса. Согласно В.Н. Дружинину (2000), человек, осознавший время своей жизни как невосполнимый и ограниченный ресурс, может сделать попытку реконструировать свою жизнь. Но для этого необходимы уникальные условия. Среди них, согласно позиции психолога, игнорирование внешних событий, воздействий других людей, природных и психических катастроф. Признается, что ощущение времени как ресурса, «шагреневой кожи», убывающей независимо от удовлетворения или неудовлетворения наших желаний (вопреки О. Бальзаку), — это ощущение присуще лишь взрослым людям, имеющим возможность и желание размышлять о жизни.

В качестве жизненных ресурсов человека могут рассматриваться также некоторые личностные характеристики.

В зарубежной психологии среди них называются интернальный локус контроля (Pearlin и Schooler, 1978) и связанные с ним конструкты типа «уверенность в себе» и «самоэффективность» (Bandura, 1997). Считается, что интернальный локус контроля связан со стрессоустойчивостью, поскольку люди с более высоким его уровнем настойчивее в достижении своих целей, что способствует успеху.

К ресурсам преодоления Ганн (Gann, 1979) относит высокие показатели «силы Я», он обнаружил, что работники социальной службы с сильной Я-концепцией более позитивно ориентированы по отношению к клиентам и в меньшей степени подвержены выгоранию.

Наряду с силой Я-концепции, личностными ресурсами преодоления стресса выступают самоуважение, самооценка, собственная значимость, «самодостаточность» личности, активная жизненная установка, позитивность и рациональность мышления субъекта.

По данным Е.С. Старченковой, к личностным ресурсам преодоления выгорания относятся: социальная смелость, ответственность, настойчивость, высокая нормативность поведения, радикализм, высокая мотивация достижения.

В качестве жизненных ресурсов рассматриваются также такие личностные факторы, как оптимизм, самоэффективность, стойкость, воспринимаемый контроль над ситуацией, «объяснительный» стиль мышления. Каждый физически и психически нормальный человек наделен от природы определенными жизненными силами, которые и составляют его жизненный ресурс. Это значит, что мы все неравнозначны по своей витальности, которая во многом задает наш психический масштаб, стили поведения, особенности рефлексии, поведенческий репертуар, коммуникативные взаимодействия, уровни притязаний и достижений, общую удовлетворенность жизнью, ближайшим и далеким социальным окружением.

Таким образом, каждого человека можно рассматривать в качестве обладателя собственных психологических ресурсов, то есть актуальных и потенциальных свойств и качеств, реализация которых приносит субъекту своего рода психологические «дивиденды» в виде новых возможностей и открывающихся перспектив роста. Постоянная незавершенность реализации личностного потенциала выступает условием перманентного развития личности.

По мнению К. Обуховского (2003), реализация личностного потенциала — это способ овладения своим будущим, когда каждая новая потенция является ступенью для еще более полного раскрытия потенциала. Представляя собой конкретные возможности решения задач и достижения цели определенного типа, потенции в своем единстве «собирают» личностный ресурс.

Включение в состав жизненного ресурса потенций личности подтверждает сложность его психологической организации, обладающей некоторой структурой и величиной (В.Н. Марков). Вместе с тем, обозначается определенное противоречие между неисчерпаемостью личностного потенциала и исчерпываемостью жизненных ресурсов личности.

Данное противоречие «снимается» признанием того, что личность не всегда способна использовать имеющиеся у нее потенции, то есть превратить их в реальные жизненные ресурсы. Не актуализируясь, потенциал так и остается всего лишь неисчерпываемой возможностью, подтверждая наличие между собой и деятельностью феноменологической границы (В.Ж. Келле). Переходя от состояния возможности в ресурсное состояние личности на основе использования различных мер, начиная с духовно-нравственного совершенствования, возможностей йоги, гипноза и т.д., потенциал человека до определенной меры исчерпывается, оставаясь в принципе неисчерпаемым.

Таким образом, жизненный ресурс можно рассматривать в качестве сложноорганизованного (имеющего определенную структуру, величину, динамику) источника силы человека, поддерживающего обеспечение жизненной активности на определенном уровне, зависящем от его актуальных возможностей.

Включаясь в деятельность как активный процесс взаимодействия с миром, субъект не только получает определенный результат, но и расходует психические и жизненные ресурсы. Вместе с тем, в любой деятельности, помимо основного результата на который она, собственно, направлена, возникает некоторый «побочный» продукт — новые функциональные связи субъекта со средой, ведущие, в свою очередь, к функциональной перестройке связей между различными подсистемами его психики и порождающими новые ресурсы.

В целом, возрастание и приумножение жизненных ресурсов личности связано с расширением границ ее опыта, с включением в новые виды деятельности, приносящим актуализацию потенциальных возможностей.

Выбираемые нами варианты жизни не являются игрой случаев или ситуаций, как это может казаться на первый взгляд несведущему человеку. Жизненный ресурс задает многие психические параметры человека. Однако это влияние осуществляется исподволь, незаметно не только для окружающих, но и для самого человека, вброшенного в этот мир в тот или иной период исторического и социального времени.

Мы зачастую критически оцениваем и отвергаем людей, которые, по нашему мнению, имеют повышенную возбудимость, плохой характер, быструю утомляемость, склонны к скандалам и депрессиям. Однако нам редко приходит в голову, что эти люди от природы наделены небольшой жизненной силой. Эти черты характера могут и не проявляться, если человек с таким жизненным ресурсом живет в щадящем жизненном режиме и может позволить себе более длительные и частые периоды релаксации.

Люди, имеющие небольшой жизненный ресурс живут тяжело, проявляя обостренные чувства и раздражительность. Они тяготятся своим существованием и заражают своей хандрой, брюзжанием и нытьем других. Среди них можно выделить группу «закрытого типа», которые на людях более сдержанны, спокойны, но выбрасывают весь запас негативных эмоций лишь в ситуациях общения с близким окружением.

Для людей с небольшим жизненным ресурсом характерна низкая самооценка, скудость жизненного потенциала. Цепляние за мелочи и бесконечное брюзжание подтверждают, что факты, вызывающие такие реакции, для этих людей более важны, чем для остальных. Они акцентуированы на них, что является поводом для изменения их самочувствия и жизненной картины мира в целом.

Преодоление ими неприятных ситуаций может проходить бурно, активно, явственно, демонстративно и аффективно, вызывая отвержение, неприятие и неприязнь других людей. Неудивительно, что неудачи сопровождают и преследуют таких людей по жизни. В случае же обретения явных достижений представители этой группы демонстрируют большую заносчивость, быструю утомляемость и чрезмерное напряжение. Одним из показателей, позволяющих отнести того или иного человека к этой группе, является заниженная самооценка, которая является следствием ограниченного объема витальности. Как правило, заниженная самооценка более характерна для неудачников и аутсайдеров.

В ментальной культуре представителей Западной Европы принято избегание демонстрирования своей неуверенности, мрачного расположения духа, определенных поведенческих стереотипов, подтверждающих неуспешность. Опыт наблюдений показывает, что запас жизненных сил действительно влияет на возможность завоевания людьми приоритетных позиций. Чаще высокие социальные позиции занимают жизнедеятельные, витально одаренные люди. Исследования подтверждают, что в их числе находятся, в основном, люди, имеющие завышенную самооценку.

Длительное жизненное утомление вызывает у людей слабого витального типа хандру, то есть особое негативное эмоциональное состояние, которое проявляется во временном застывании, оцепенении, в избегании любой работы. Но во время хандры человек может накопить жизненные силы для очередного длительного этапа жизни. Это как бы самоостановка, которая является ожиданием следующего этапа — прорыва. Через некоторое время хандра сменяется оживлением. В период хандры снижается активность социального функционирования, появляется леность, некоторый полуавтоматизм поведения.

Но хандрящий человек не до конца разуверился в жизни. Он согласен на новые попытки, на активный поиск. Значит, хандра амбивалентна. Она включает и желчное разочарование, и безумную надежду (В.И. Красиков). С надеждой человек связывает коренное экстраординарное улучшение существования.

Хандрят люди по-разному. Ее проявления объясняются не только малым, но и большим запасом жизнестойкости, завышенной самооценкой. В.И. Красиков коррелирует хандру с высоким потенциалом витальности. Он считает, что не существует прямой корреляции между уровнем витальности и успешностью человека в той или иной социальной сфере. Среди обладателей огромнейшей витальности встречаются гениальные и глупые люди.

Но все же в социальной конкуренции больше выигрывают более витальные люди, которые не отказываются от высокого уровня притязаний, а вновь и вновь возобновляют поиск, приписывая свою неуспешность ситуации, то есть стечению обстоятельств, стилю жизни, определенным людям, с которыми они общаются, работают или взаимодействуют.

Чтобы стать успешным, необходимо произвести кардинальные изменения в своей жизни, которые позволят перейти из разряда неуспешных в успешные. Установлено, что в основе хандры лежит социальная конкуренция, неравные возможности, несправедливость. Уставший человек становится обозленным, ироничным, желчным, циничным.

Витально слабый человек вполне может быть развитой личностью. В этом случае он способен предохранить себя от бесконечного увеличения утомляемости, сберечь от включений людей, которые истощают его энергию. Слабая витальность обрекает человека на преждевременное жизненное утомление, повторяющиеся кризисы и нищету. Между тем, многим людям присуща дихотомия: стремление к размеренной жизни, ее предсказуемости и к ее новизне, неожиданным встряскам.

Повышенная витальность бросает человека на авантюрный поиск, на приключения, а витально слабые люди приучены более экономично расходовать свой ресурс. Хандра может стать доминирующим эмоциональным состоянием, если жизненное утомление становится слишком сильным. Наблюдение за людьми убеждает в их различной жизнестойкости. Если человек становится излишне раздражительным, то это значит, что он устал, что у него иссякли жизненные силы. Быстро утомляющиеся люди должны жить в щадящем жизненном режиме.

В любом обществе полно людей, имеющих высокие амбиции. Чаще всего это люди, одаренные большим жизненным ресурсом, то есть витально обеспеченные, которые способны находить свои социальные ниши. Как показывают исследования, трудно утолить честолюбие и тщеславие людей, которые имеют высокие витальные способности. Они не замечают бытовые неурядицы, сопротивляются повседневности, но нуждаются в полноценном признании, всеобщем одобрении и восхищении. Малозначительность и непризнание изнуряют людей этого типа.

Если признание соответствует ожиданиям такого человека, то он полон сил и желаний. Если же нет, то его энергетический всплеск не возобновляется, приводя к маете, досаде, хандре. Людям с высокой витальностью эксплуатации своего личностного ресурса недостаточно. Вместо того чтобы обуздать себя, они, напротив, заставляют себя ставить все более сложные задачи. Вероятно, поэтому витальность, не подтверждаемая личностным развитием, постепенно иссякает. Чем сильнее расхождение между высокой самооценкой и более низкой оценкой окружающих, чем яснее крушение планов, тем желчнее и саркастичнее становится человек витальный.

При блокировании желаний и притязаний амбиции могут не уменьшаться, страсти могут возрастать. Это объясняется тем, что у сильной личности все эмоциональные проявления выразительны. Это касается как восторга, радости, восхищения, так и хандры, досады, скуки.

Гармоничные, уравновешенные люди тоже могут утомляться и хандрить. Это происходит при расхождении самооценки и оценки со стороны окружающих людей. Однако и в таких случаях они не занимаются самоуничижением, нарушением душевной суверенности, продолжая оставаться вежливыми, корректными. Обычно их беспокойство и раздражение не выходит наружу, не выливается в сарказм, не жалит окружающих. Однако эти люди настаивают на том, чтобы их оставили в покое. В повседневном общении они кажутся несколько рассеянными и неуязвимыми, избегая публичности, сохраняя внутренний мир непрозрачным для окружающих, считая это своим главным преимуществом. В подобных состояниях они могут быть небрежными при выполнении профессиональных функций.

Страсти тщеславия, честолюбия, претенциозность и амбиции имеют место у людей творческих, которые находятся в меньшинстве. Хандра (рассеянность) обычно охватывает людей замкнутых, сдержанных, которым комфортнее быть наедине с собой, со своими мыслями и фантазиями. Если хандра становится одним из их жизненных профилей, то она сказывается на устойчивости способов восприятия мира, снижении самооценки, истощении витальности, изменении и искажении восприятия мира. Это приводит также к усилению критицизма по отношению к себе, к снижению значимости своих достижений и к проявлению усилий.

Вера человека в значимость своего Я придает ему силы, а когда она увядает, то изменяется общее восприятие мира и себя в нем. Мир скучнеет, теряет яркость, новизну, свежесть. Из человеческого мира исчезает энергия, живость, притупляются чувства, все кажется известным и понятным. Исчезает флер, добавляющий нашей жизни таинственность и смысл. Однако нередко встречаются люди, которые надевают на себя маску разочарования и наслаждаются этим. В этом случае говорят о мазохистских склонностях человека.

Следствием личностной девальвации является скука, то есть специфическое переживание времени, когда происходит деидеализация себя, людей, общества, разволшебствование мира, замена мифологического отношения к миру на реальное. У человека существует потребность в маркировке некоторых событий по их значимости. Это значит, что наше сознание имеет интенцию на дифференциацию времени проживания, на заурядное и высокозначимое. Оно есть у любого человека. Если иссякают силы, чтобы вновь и вновь радоваться, проявлять непосредственность, возбуждаться, то мы склонны это выдумывать. Это артикулирование содержания, его дифференциация есть поиск смысла. Осознание человеком сущности складывается из смысловых нитей. Если сознание устает и перестает идеализировать действительность, то возникает состояние скуки.

В каждом возрасте сознание человека «меряет мир под себя»: в детстве, юности, во взрослом состоянии. Однако мир мало податлив натиску амбициозного «Эго». Основой скуки является предвидение будущего как понятного, знакомого, известного. Скука возникает тогда, когда мы уже не ждем ничего нового в нашей жизни. Надежда и вера в собственную значительность — это жизненные анальгетики. Длительность всех эмоциональных состояний (хандры, досады, скуки), периодичность фаз неодинаковы у различных людей. Человек может испытывать эти состояния, считая, что они ситуативны и проблематичны. У человека может сохраняться надежда, что они исчезнут при ряде обстоятельств, которые смогут устранить дискомфорт.

Накопление утомления, превращение его в хронически экзистенциональное состояние порождает новое эмоциональное состояние — апатию. Апатия — это безразличие, равнодушие, отсутствие сильных волнений, острых и глубоких переживаний. Причины апатии многообразны: это и пресыщение жизнью, ограничение социальных ресурсов, реакция на невиданный успех или жесточайшее поражение.

Апатия есть реакция на безнадежность попыток преодолеть жизненный, ситуационный стресс. Часто апатия трудно отличима от других эмоциональных проявлений. В апатии почти нет надежды. Одной из форм апатии является лень. Апатия — позиция «заранее усталого сознания», когда человек заранее разочарован, потерял вкус к жизни. Человек может стать апатичным к самому себе, к смыслу своей субъективности. Но жизненно сильный человек стремится действовать и самоутверждаться даже в этой, казалось бы, патовой ситуации, стремясь выжать из нее максимум возможностей.

Есть люди, способные на рискованные, вызывающие поступки и действия, есть экстремалы витальности. Они безнадежно героичны и экстравертированы. Апатия воспринимается ими как позитивное состояние, которое является следствием усилий по его достижению. Отбросив мысли о своей значительности, человек избавляется от «социальной трясучки и житейской суеты». Избавляется выключением сознания.

Кризис «Эго», кризис личности возникает тогда, когда она лишается веры в себя, отказывается от надежд и чаяний. Тогда приходит отчаяние. Это состояние, которое уже выходит за пределы нормы. Отчаяние — это время личностных кризисов и революций. В этом состоянии человек испытывает полную дезориентацию, потерю опор. Начинается поиск новых целей, идеалов, смыслов. Это временное состояние, которое стремится к своему разрешению, восстановлению нормального жизненного ритма.

Эмоциональные состояния возникают у человека в определенной последовательности: досада, хандра, апатия, скука, отчаяние (В.И. Красиков). Отчаяние возникает при сильном контрасте между желаемым и реальным. Оно характеризуется как маргинальная жизненная зона: между человеческим бытием, наполненным смыслом, и его же небытием, бессмыслицей.

Если человек теряет осмысленное существование, то он теряет способность распоряжаться собой, планировать, ставить цели, отслеживать их выполнение. При этом теряется и качество самого бытия: продуцирование смыслов. Следовательно, отчаяние — это дезориентация, грань между нормой и патологией. При этом изменяется картина мира, так как разрушаются жизненные смыслы. Переживание и осознание человеком отчаяния зависит от потенциала его жизненных сил и от развития его самосознания. Потенциал витальности влияет на проявление отчаяния, но его следствия зависят от способности человеческого сознания владеть собой. Нарастание разлада внутри человека (от маеты до отчаяния) означает признание человеком своего поражения, его неспособность создать реалистический проект собственного существования. Надежду на лучшее и веру в собственную значимость В.И. Красиков причисляет к основополагающим интенциям человеческого сознания.

Люди прагматического склада переживают маету как легкий дискомфорт. У них существует небольшой зазор между мечтой и явью. Удача ищет витальных, целеустремленных, сметливых. На преждевременное жизненное утомление человека обрекает пониженная витальность. Именно она приводит к жизненному и эмоциональному утомлению, а затем — и к физическому дряхлению.

Уровень развития самосознания определяет то, насколько человек способен дистанцироваться от социальной суеты, от глубинного включения в социум. Самосознание предоставляет человеку возможность для социального маневра, способно уменьшить зависимость от давления окружения, дает возможность выйти на обочину социальной дороги, по которой катится вал людской массы. (В процессе написания материала были использованы некоторые идеи В.И. Красикова, изложенные им в монографии «Человеческое присутствие».)

В психологической науке имеются отдельные исследования, дающие некоторые представления о психологических характеристиках жизненных ресурсов человека [11]. Понимание значимости жизненных ресурсов, которыми располагает человек, пронизывает всю историю цивилизационного развития. В быстро нарастающем ритме усложняющейся жизни человеку все труднее справляться с многочисленными изменениями, втягивающими и погружающими его в пространство нового, ранее не ведомого мира. Для того чтобы успеть и разобраться во всех инновациях, принять необходимые решения, своевременно измениться или предпринять адекватные меры для предотвращения нежелательных трансформаций или событий, человеку необходимы жизненные силы.

Формирование культового мышления, обращение к магическим и религиозным ритуалам, построение специализированных социальных структур — все это и многое другое на социальном уровне было нацелено на рационализацию расходования и повышение качества воспроизводства жизненных ресурсов человека.

Современная практика обнажает ряд противоречий, свидетельствующих о сохранении и, в ряде случаев, усилении проблемности данной сферы человеческого бытия:

- между объективной потребностью общества в человеке, способном использовать свои жизненные ресурсы с максимальной эффективностью, и реальными фактами, демонстрирующими быструю истощаемость человека, не позволяющую ему в полной мере оправдать ожидания окружающих;

- между свойственным человеку желанием достичь жизненных успехов на основе оптимального расходования своих жизненных ресурсов и отсутствием у него должных знаний и умений самоорганизации;

- между необходимостью оказания психологического содействия человеку в оптимальной организации своих жизненных ресурсов и отсутствием практических технологий такого содействия;

- между необходимостью разработки эффективных психологических технологий содействия человеку в использовании жизненных ресурсов и отсутствием в психологии необходимого для этого понимания их содержания и структуры.

В ряде работ значительное внимание уделялось психологическим механизмам расходования жизненных ресурсов, прежде всего защитным. Вопросы особенностей психологических защит человека впервые с должной глубиной были поставлены в рамках психоанализа (3. Фрейд, А. Фрейд, А. Адлер, К. Хорни и др.). Начата их существенная разработка и в наше время. В разные годы и на разной экспериментальной базе к их изучению обращались Л.И. Анцыферова, Ф.В. Бассин, Л.И. Вассерман, О.Г. Власова, Р.М. Грановская, Т.А. Колосова, Т.М. Краснянская, И.Б. Лебедев, С.А. Ошаев, Ю.С. Савенко, A.M. Штыпель, R.S. Lazarus, C.S. Carver, M.F. Sheier, N. Bolger и др. Установление существенных ограничений психологических защит в нормализации расходования жизненной энергии способствовало концентрации исследовательских интересов на совладающем поведении человека (Е.А. Белан, Е.В. Битюцкая, С.В. Гриднева, О.В. Киселева, Е.В. Куфтяк, С.К. Нартова-Бочавер, А.В. Остапенко, О.Б. Подобина, М.В. Сапоровская и др.).

Вместе с тем, изучение только психологических механизмов расходования жизненных ресурсов человека не позволяет составить адекватную картину данного феномена. Сегодня ставится вопрос о его содержательном изучении [11].

На фоне достаточно ограниченных источниковых наработок по данной проблематике можно отметить исследования Ю.М. Забродина (2002) и Т.С Кабаченко (2003) по психологии управления человеческими ресурсами; Л.Л. Александровой — по психологическим ресурсам адаптации личности к условиям повышенного риска природных катастроф (2005); Е.В. Неумоевой — по особенностям одиночества как ресурсу развития личности в юношеском возрасте (2005); Е.Ю. Кожевниковой — по личностным ресурсам преодоления ситуации социально-экономической депривации (2006); О.И. Бабич — по личностным ресурсам преодоления синдрома профессионального выгорания педагогов (2007); М.В. Рагулиной — по аутентичности как психологическом ресурсе самоорганизации личности (2007).

Жизненный ресурс личности имеет актуализированную и исчерпываемую природу. Он представляет собой сложно организованное психическое образование, являющееся источником определенной силы, позволяющей человеку справиться с возникшей перед ним трудной жизненной ситуацией. В своем составе жизненный ресурс личности имеет самые разные психологические феномены; познавательные процессы (мышление, внимание, память и т.д.), эмоционально-волевые процессы, личностные характеристики (ответственность, интернальность и т.д.), духовные состояния и т.д. При всем разнообразии названных феноменов, объединяющим качеством, позволяющим отнести их к жизненным ресурсам личности, является обладание способностью мобилизации личности на реализацию определенной деятельностной активности.

Привлечение личностью жизненных ресурсов имеет определенную специализацию, вызванную спецификой возникающих перед человеком трудностей. При объединении нескольких разновидностей ресурсов сила человека возрастает, расширяются возможности его жизненной активности.

Отмечая значимость научного вклада отечественных и зарубежных исследователей в изучение феноменологических особенностей жизненных ресурсов личности, укажем, что им удалось раскрыть лишь отдельные аспекты этой проблемы. Как показали научные первоисточники, в качестве жизненных ресурсов личности может выступать достаточно обширное поле психологических феноменов человека, относящихся к разным сферам его организации и функционирования. Все жизненные ресурсы человека по их происхождению можно условно разделить на внешние и внутренние.

Внешние жизненные ресурсы человек приобретает, согласно устоявшейся в психологии позиции, благодаря социальному способу своего существования. Социальная поддержка, симпатии, взаимопомощь и прочие социальные феномены выступают в ряде случаев необходимым фактором достижения человеком необходимого жизненного благополучия. Однако, как показывают научные свидетельства, для того чтобы воспринять внешнюю поддержку, индивид должен обладать определенными личностными предпосылками и внутренними ресурсами.

Внутренние ресурсы связаны с некими заложенными в человеке возможностями, дающими ему возможность преодолевать разные стресс-факторы и трудности внутреннего и внешнего плана. В качестве таких внутренних возможностей в психологии обозначились познавательные возможности человека, его интеллект, опциональные ресурсы, духовный потенциал, ряд личностных возможностей и пр. Спектр данных феноменов, как показывают наши теоретические изыскания, достаточно обширен. Имеются отдельные попытки их систематизации, но они носят, по преимуществу, умозрительный характер и не имеют под собой экспериментального обоснования.

Отдельный вектор научных исследований по рассматриваемой проблематике образуют работы, раскрывающие особенности психологических механизмов актуализации жизненных ресурсов человека в трудных, экстремальных обстоятельствах. Весьма значительный объем наработок, в частности, посвящен механизмам психологических защит, а в последние годы — механизмам совладания, или копинг-ресурсам человека.

Литература

- Абульханова, К.А. Личность как субъект жизненного пути / К.А. Абульханова // Время как фактор изменений личности / под ред. А.В. Брушлинского, В.А. Поликарпова. Минск: ЕГУ, 2003. С. 24-65.

- Асмолов, А.Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров / А.Г. Асмолов. Москва-Воронеж: Модэк, 1996. 768 с.

- Белугина, М.А. Психологическое содержание жизненных стратегий личности в юношеском возрасте: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / М.А. Белугина. Ярославль, 2009. 153 с.

- Варламова, Е.П. Психология творческой уникальности человека: рефлексивно-гуманистический подход / Е.П. Варламова, С.Ю. Степанов. М.: ИП РАН, 1998. 195 с.

- Еремина, Е. К. Диагностика и коррекция жизненной стратегии личности: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Е. К. Еремина. Ставрополь, 2000. 157 с.

- Карпинский, К. В. Человек как субъект жизни / К. В. Карпинский. Гродно: ИЦ ГрГУ, 2003. 289 с.

- Муздыбаев, К. Жизненные стратегии современной молодежи: межпоколенческий анализ / К. Муздыбаев // Журнал социологии и социальной антропологии. 2004. Т. VII. № 1. с. 175-189.

- Резник, Ю.М. Жизненные стратегии личности (опыт комплексного анализа) / Ю.М. Резник, Е.А. Смирнов. М.: Институт человека РАН, Независимый институт гражданского общества, 2002. 260 с.

- Рубинштейн, С.Л. Бытие и сознание / С. Л. Рубинштейн. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1957. 351 с.

- Созонтов, А.Е. Основные жизненные стратегии современных российских студентов: дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / А.Е. Созонтов. М.: Моск. гос. ун-т, 2003. 194 с.

- Педагогическая психология: интеграция теории и практика/ Под ред. С.В. Недбаевой, Е.Н. Шиянова. Ставрополь: Сервис-школа, 2007. 658 с.

- Чуприкова Н.И. В.А. Крутецкий и его книга о математических способностях школьников. Вступительная статья к книге В.А. Крутецкого «Психология математических способностей школьников». Москва-Воронеж, 1998.

Источник: Котова И.Б., Савинов А.Н. Жизненный и личностный ресурс человека // Психологические практики в российском образовании: инновационный ракурс: материалы Международной юбилейной интернет-конференции / под ред. С.В. Недбаевой. Армавир: РИЦ АГПУ, 2018. С. 79–93.

.jpg)

Уважаемые авторы, первичным ресурсом для самореализации человека является мера его мотивированности.

А вот перечень базовых потребностей-мотиваций...

1. Физиологические потребности.

2. Потребность в безопасности.

3. Эмоциональная потребность.

4. Потребность в положительном мнении.

5. Потребность в славе.

6. Потребность в превосходстве.

7. Эмпатическая потребность.

, чтобы комментировать