Введение

Проблема суицидального поведения у подростков является актуальной, в первую очередь, из-за неутешительной статистики, констатирующей третье место суицидов в рейтинге причин молодежной смертности, причем некоторые авторы считают эти данные заниженными из-за их рассмотрения в контексте несчастных случаев (Алимов, Алимова 2023).

Выделяют различные детерминанты, повышающие суицидальный риск у подростков, к которым относят эмоциональное состояние, в первую очередь, депрессию и тревогу, степень стрессоустойчивости, уровень жизнестойкости, способность к саморегуляции и т. д., но наибольшее значение придается взаимоотношениям в родительской семье. Не вызывает сомнения решающая роль детско-родительских отношений в развитии детей и их психологическом благополучии. Эта проблема является междисциплинарной, привлекающей внимание психологов, педагогов, юристов, социальных работников, медицинских работников. Семья — основа, фундамент для развития ребенка, для его социального функционирования не только в период проживания в родительской семье, но и на последующих этапах его жизненного пути.

В настоящее время отмечаются изменения в институте семьи, что не может не отразиться на детско-родительских отношениях. Все чаще наблюдается комплекс суицидального поведения у подростков из вполне благополучных семей. Приводятся данные о том, что 78% зарегистрированных суицидов совершили подростки из внешне вполне гармоничных семей (Петров и др. 2023). В связи с этим цель исследования состоит в изучении взаимосвязи между воспитательной практикой матерей подростков с девиантным поведением и показателями суицидального риска с учетом их эмоционального состояния.

Теоретический обзор современного состояния проблемы

При рассмотрении детско-родительских отношений в контексте суицидальных рисков у детей и подростков акцентируется внимание на специфике дисфункциональных семей. К деструктивным факторам семейного воспитания обычно относят жестокое отношение к детям, личностные особенности родителей и употребление ими психоактивных веществ (Ирикина 2023), а также родительскую депривацию (Игнатова 2018), дефицит адаптивных способностей членов семьи на фоне негативного эмоционального фона (Клепикова, Нестерова 2020). Показано, что манипулятивное суицидальное поведение подростков на 50% обусловлено сложными взаимоотношениями с родителями (Бабарахимова, Абдуллаева 2020), при этом авторы акцентируют внимание на латентных, скрытых от окружающих взрослых, в первую очередь от родителей, суицидальных рисков у подростков. На основе эмпирического исследования 60 подростков с нормативным поведением выявлено, что либеральный и авторитетный стиль воспитания снижают суицидальный риск, тогда как авторитарный стиль воспитания, наоборот, повышает его (Светогор, Шатюк 2022), а также провоцирует иные формы девиаций поведения, что нивелируется коррекцией авторитарного стиля воспитания и стимулированием сотрудничества в семейной системе (Гасанова 2022). Существует другое мнение, в соответствии с которым последствием либерального стиля родительского воспитания является пассивная жизненная позиция и недостаточное самообладание у детей (Кухтова и др. 2023), что снижает их стрессоустойчивость и повышает суицидальный риск. Другие исследователи обнаружили, что, несмотря на восприятие подростками мужского и женского пола воспитательной практики как позитивной со стороны матери и отца, все равно существует суицидальный риск у подростков-мальчиков с высокими показателями «временной перспективы», у подростков-девочек с показателем «максимализм» (Михайлова 2023) на фоне повышения тревожности (Мишина 2024) с изменением представлений о жизненной перспективе (Углова и др. 2020). Особое внимание уделяется степени выраженности психопатологической симптоматики (за исключением расстройств психотического спектра) при высоком и низком уровне суицидального риска и при наличии депрессивной и соматической ослабленности, где к основному фактору, повышающему суицидальный риск у подростков с появлением психопатологической симптоматики, отнесено неадекватное субъективное восприятие значимых отношений подростков, в частности с родителями (Нагуманова 2020). В эмпирическом исследовании пациентов социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних доказано, что подростки с высоким уровнем безнадежности в нестандартных, стрессовых для них ситуациях ищут поддержку в семье, от наличия/отсутствия которой зависит степень выраженности антивитальной направленности, в то время как подростки с низким уровнем безнадежности склонны искать социальную поддержку у сверстников, педагогов и т. д. (Юсупов 2023).

Отдельно рассматривается вопрос о влиянии дисфункциональной родительской семьи на суицидальный риск у подростков. Приводится довольно много критериев различий между функциональной и дисфункциональной семьями, которые определяют разное понимание содержания понятия дисфункциональных семей. Одни авторы делают акцент на специфике исполнения родителями основных функций семьи, в первую очередь воспитательной, хозяйственно-бытовой функциях и функции первичного социального контроля (Эйдемиллер и др. 2003). Другие авторы наибольшее значение придают отсутствию сплоченности между членами семьи (Павлова 2023), изменению коммуникаций (Лучинкина, Руденко 2022), агрессии со стороны отца (Дяченко, Разуваева 2022), насилию в семье (Васягина, Тактуева 2023), а также низкому уровню принятия и нетолерантному отношению родителей к неудачам и ошибкам подростков (Осипова, Дышлюк 2023) и т. д. Несмотря на разные взгляды на содержание понятия дисфункциональной семьи, все авторы сходятся во мнении о формировании деструктивных форм поведения и повышении суицидального риска у подростков при их социализации в дисфункциональных семьях.

Итак, все авторы констатируют взаимосвязь детско-родительских отношений и показателей суицидального риска у подростков, но единого мнения о характеристике семьи и возникновении суицидального риска не наблюдается. Большинство эмпирических исследований показывают, что позитивная и либеральная воспитательная практика родителей понижают суицидальный риск у подростков, тогда как враждебная и авторитарная воспитательная практика повышают. Однако в исследованиях последних лет констатируется, что даже позитивные и либеральные взаимоотношения между родителями и детьми не гарантируют отсутствия суицидального риска у современных подростков. Также не наблюдается единого мнения о показателях дисфунциональной семьи, тем не менее большинство авторов придерживаются мнения о том, что в дисфункциональных семьях повышается суицидальный риск у подростков. Анализ воспитательной практики родителей подростков с девиантным поведением может помочь более глубокому пониманию наличия/отсутствия суицидального риска, а также уровня выраженности суицидального риска у данного контингента подростков.

Организация и методы исследования

Объект исследования — подростки с девиантным поведением, предметом являются показатели суицидального риска и воспитательные практики в семьях подростков с девиантным поведением. В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи исследования: проанализировать семейную систему в контексте ее функциональности/дисфункциональности; выявить частоту встречаемости низкого, умеренного и высокого уровня суицидального риска у подростков с девиантным поведением; проанализировать взаимосвязь воспитательной практики родителей с точки зрения их детей в подростковом возрастном периоде с показателями суицидального риска при разном уровне суицидального риска у подростков с учетом их эмоционального состояния. Были выдвинуты следующие исследовательские гипотезы: 1) враждебная и автономная воспитательные практики со стороны матери повышают суицидальный риск у подростков с девиантным поведением, тогда как позитивная воспитательная практика снижает суицидальный риск; 2) тревога, депрессия и стресс повышают суицидальный риск.

Сбор эмпирического материала проведен в 2024 году в специализированном образовательном учреждении для несовершеннолетних. В выборку вошли 80 подростков с девиантным поведением: систематические мелкие кражи, нежелание учиться, эпизодическое употребление психоактивных веществ, повышенная конфликтность, дерзость в общении и т. п. Возраст респондентов 13–17 лет, они являются учащимися 7–11 классов, из них 35% подростки женского пола и 65% подростки мужского пола.

Исследование воспитательной практики проведено посредством опросника «Подростки о родителях» (ADOR) Е. Шафера, модификация З. Матейчика и П. Ржичана в адаптации Л.И. Вассермана, И.А. Горьковой, Е.Е Ромицыной, куда входят шкалы «позитивной», «директивной», «враждебной», «автономной», «непоследовательной» воспитательных практик родителей (Вассерман и др. 2004). Анализ суицидального риска осуществлялся с помощью «Опросника суицидального риска» А.Г. Шмелева в модификации Т.Н. Разуваевой со шкалами «демонстративность», «аффективность», «уникальность», «несостоятельность», «социальный пессимизм», «слом культурных барьеров», «максимализм», «временная перспектива», «антисуицидальный фактор» (Разуваева 1993). Эмоциональное состояние рассматривалось при помощи методики DASS-21 с анализом шкал «депрессии», «тревоги» и «стресса» (Золотарева 2020). Родительские семьи подростков с девиантным поведением изучались в процессе полуструктурированного интервью, где фиксировались следующие показатели: полная/неполная семья; исполнение родительских функций: удовлетворение витальных потребностей ребенка, хозяйственная функция и осуществление социального контроля за поведением ребенка; проведение членами семьи досуга; традиции семьи; информированность о членах семьи: кем работают родители, их хобби и достижения; особенности общения с другими членами семьи и иные показатели.

В соответствии с целью исследования на основании показателя «антисуицидальный фактор» опросника «Суицидального риска» А.Г. Шмелева в модицикации Т.Н. Разуваевой выделены три группы подростков: группа 1 — низкий уровень суицидального риска, отмечается у 21% (17) подростков (Г1), группа 2 — средний уровень суицидального риска, встречается у 45% (36) подростков (Г2), группа 3 — высокий уровень суицидального риска, обнаруживается у 34% (27) подростков (Г3).

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась при помощи пакета статистики SPSS-23 с расчетом описательных статистик (M ± S), критерия Краскела — Уоллиса (H), корреляционного анализа Спирмена (r).

Результаты и их обсуждение

В результате полуструктурированного интервью выявлено, что 82% (66) подростков с девиантным поведением проживают в полных семьях, из них 30% (21) с отчимами. Более двух последних лет не общаются с отцами 9% (7) подростков, вспоминают о них негативно, эмоционально насыщенно, рассказывают о систематических избиениях и оскорблениях членов семьи. Со слов подростков, 25% (20) родительских семей можно отнести к криминальной субкультуре: близкие родственники отбывают/ отбывали наказания в исправительно-трудовых учреждениях, имеют расширенные границы допустимого поведения (отношение к кражам, угонам автотранспорта и т. п. рассматривается как источник дохода, драки как проявление мужественности, систематическое употребление спиртных напитков и т. д.). Еще у 25% (20) подростков родительские семьи можно отнести к традиционным семьям, но с нарушениями поведения у детей с раннего детства: трудности адаптации в детском саду, нарушение дисциплины в школе, импульсивность и т. д. Родители предпринимают усилия по контролю над ребенком, посещают психолога, невролога, педиатра, постоянно взаимодействуют с социальным педагогом, тем не менее происходят срывы. Как отмечают дети, дома всегда есть приготовленная еда, убрано, белье постирано и т. д. Подростки знают, кем работают и чем увлекаются их родители, могут рассказать хоть одну семейную историю, которая произошла до их рождения. В семье имеются и реализуются традиции, например, дети называют конкретный день ежегодного посещения кладбища с дальнейшим сбором родственников с обсуждением общих воспоминаний. Родители поддерживают увлечения детей при их наличии, организуют посещение кружков, спортивных секций, иногда дети совместно с родителями ездят на экскурсии и т. д.

Остальные 50% (40) подростков отмечают, что дома есть еда, чисто, но родители много времени проводят на работе, в смартфоне, постоянно общаются в социальных сетях, играют в компьютерные игры, смотрят блогеров. Родители между собой общаются, иногда они вместе посещают шоу, концерты, но подростков обычно не берут с собой, аргументируя желанием побыть вдвоем, дороговизной билетов и т. д. Со слов подростков, члены семьи живут в какой-то мере автономно. С родственниками отношений не поддерживают независимо от проживания с ними в одном городе или в разных. С бабушками и дедушками практически не общаются, так как родители по разным причинам «исключили» их из своей жизни. Как следствие, никаких историй семьи не знают, традиций в семье нет. В отношении подростков родители, с точки зрения их детей, также дистанцированы, не помогают им в разрешении возникающих проблем, не находят нужным их защищать. Подростки об этом рассказывают эмоционально насыщенно, вспоминают истории не только из настоящего, но и из раннего детства. Обращает на себя внимание равнодушие к родителям, потребительское отношение к ним со стороны детей в подростковом возрастном периоде.

Итак, 75% родительских семей подростков с девиантным поведением можно отнести к дисфункциональным по разным показателям. Как отмечалось выше, у 25% обследованных подростков социализация происходит в условиях криминальной субкультуры, что во многом определяет их девиантное поведение, еще в 50% семей нарушены детско-родительские отношения, в первую очередь с отцами, и наблюдается автономность членов семьи с эмоциональной холодностью между родителями и подростками. При сравнении родительских семей у подростков с девиантным поведением отмечается снижение выходцев из неблагополучных семей с криминальной направленностью с 74–76% по результатам исследований в 1989, 1996, 2004 годов (Горьковая 2005; Горьковая, Оксенчук 2023) до 25% по результатам исследования 2024 года параллельно со значительным ростом подростков из внешне благополучных семей. Впервые за многолетние проведения обследований подростков с девиантным поведением 78% (62) подростков отказались заполнять опросник «Подростки о родителях» в отношении отцов. Аргументировали это или жестоким отношением с применением физического и/или психологического насилия, или демонстративным игнорированием, полным отстранением от жизни подростков. Из полуструктурированного интервью становится понятным два варианта механизма нарушения взаимоотношений между отцами и детьми: а) в ситуации конкретных проступков детей отцы пытались проводить воспитательные мероприятия, применяя разные тактики от бесед до санкций вплоть до оплеух и порки с требованием соблюдать правила поведения на фоне разногласий видения воспитания матерью ребенка; при отсутствии эффективности воспитательных мер и появления чувства безысходности, роста напряженности в семье, у отца и ребенка-подростка принятие друг друга пропадает, возникают стойкие негативные переживания между ними и, как следствие, отец самоустраняется от воспитания; б) неготовность к родительству в принципе, с равнодушным отношением к ребенку, к его будущему с применением так называемого «либерального» стиля воспитания с изначальным самоустранением от ответственности на фоне удовлетворения витальных потребностей ребенка на достаточно высоком уровне.

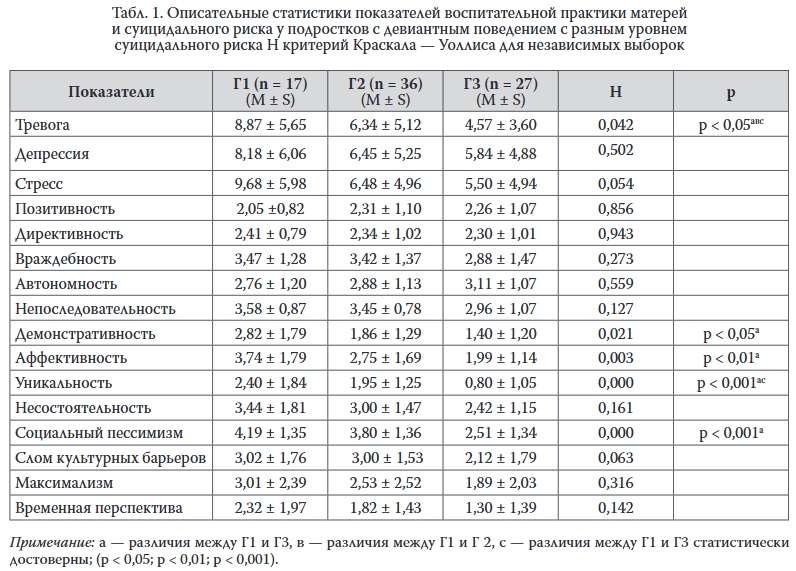

Сравнительный анализ показателей воспитательной практики матерей, суицидального риска и эмоционального состояния у подростков с девиантным поведением представлен в таблице 1.

Как показано в таблице 1, статистически значимых различий между воспитательными практиками матерей у подростков с девиантнымповедением с разным уровнем суицидального риска не обнаружено. Обращает на себя внимание, что показатель «тревога» наиболее выражен у подростков с низким уровнем суицидального риска и статистически значимо снижается последовательно в группах подростков со средним и высоким уровнем суицидального риска. Видимо, повышенная тревожность является «предохранительным клапаном» для аутоагрессивного поведения, в частности суицидального, у подростков с девиантным поведением.

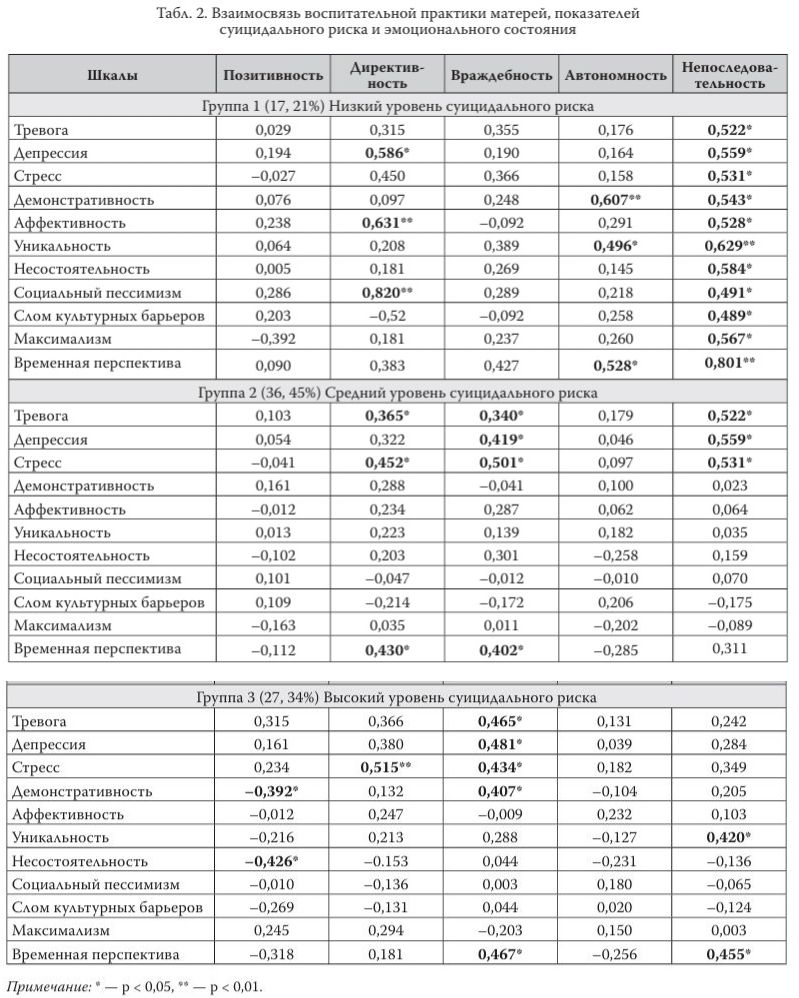

Далее был проведен корреляционный анализ воспитательной практики матерей, показателей суицидального риска, тревоги, депрессии и стресса, результаты которого представлены в таблице 2.

Как показано в таблице 2, у подростков с девиантным поведением с низким уровнем суицидального риска значимых прямых взаимосвязей как с «позитивной», так и с «враждебной» воспитательной практикой со стороны матери не выявлено. При этом «непоследовательная» воспитательная практика взаимосвязана со всеми рассматриваемыми показателями суицидального риска, а также с тревогой, депрессией и стрессом. Следовательно, подростки с низким уровнем суицидального риска наиболее «чувствительны» к непоследовательной воспитательной практике со стороны матери в контексте суицидального риска и негативного эмоционального состояния. На втором месте по значимости находится «автономная» воспитательная практика, при которой подростки пытаются привлечь к себе внимание матери на фоне неумения учиться на примерах переживания проблем другими людьми и успешного их преодоления, а также уверенности в уникальности, нестандартности возникающих проблем с невозможностью их преодолеть обычными способами и желанием решать их радикальным способом. Также для рассматриваемой группы подростков значимым является «директивная» воспитательная практика, которая взаимосвязана с двумя показателями суицидального риска — «аффективность» и «социальный пессимизм», выражающимися в повышенном эмоциональном реагировании и пессимистичным взглядом на мир и свои возможности.

У подростков с девиантным поведением со средним уровнем суицидального риска значимых взаимосвязей с воспитательными практиками со стороны матери не обнаруживается, при этом «враждебная», «автономная» и «непоследовательная» воспитательная практики напрямую связаны с тревогой, депрессией и стрессом у подростков с девиантным поведением.

Для подростков с высоким уровнем суицидального риска наибольшее значение приобретает «враждебная» воспитательная практика со стороны матери, которая определяет негативное эмоциональное состояние, а также взаимосвязана с такими показателями суицидального риска, как «демонстративность» и «временная перспектива». Только у подростков с высоким суицидальным риском наблюдаются обратные взаимосвязи показателей суицидального риска «демонстративность» и «несостоятельность» с «позитивной» воспитательной практикой со стороны матери.

Обращает на себя внимание, что показатель суицидального риска «временная перспектива» имеет наибольшее количество взаимосвязей с воспитательными практиками матерей, что указывает на затруднения при планировании будущего, отсутствие позитивного видения мира и себя в нем, возможно, из-за излишней погруженности в текущие проблемы у подростков с девиантным поведением с разным уровнем суицидального риска.

Таким образом, первая гипотеза подтверждается в группе подростков с девиантным поведением с высоким суицидальным риском, где зафиксированы две прямые взаимосвязи показателей суицидального риска с «враждебной» воспитательной практикой и две обратные взаимосвязи с «позитивной» воспитательной практикой. В группах подростков с низким и средним уровнем суицидального риска эта гипотеза не подтвердилась, так как «позитивная» и «враждебная» воспитательные практики со стороны матери у подростков с девиантным поведением с низким и средним уровнем суицидального риска не взаимосвязана ни с одним показателем суицидального риска, кроме показателя «временная перспектива» у подростков со средним уровнем суицидального риска.

«Автономная» воспитательная практика не взаимосвязана ни с одним показателем суицидального риска у подростков со средним и высоким уровнем суицидального риска, тогда как с низким уровнем суицидального риска обнаруживается взаимосвязь с тремя показателями. В группе подростков с низким уровнем суицидального риска ведущей является «непоследовательная» воспитательная практика, которая взаимосвязана со всеми показателями суицидального риска.

Вторая гипотеза подтвердилась, так как в каждой из трех групп подростков с разным уровнем суицидального риска выявлены статистически значимые взаимосвязи с тревогой, депрессией и стрессом, что наиболее ярко проявляется в группе подростков с девиантным поведением со средним уровнем суицидального риска.

Выводы

У большинства подростков с девиантным поведением (75%) первичная социализация происходит в дисфункциональных семьях, но по сравнению с исследованиями конца ХХ начала ХХI века значимо снижается количество родительских семей криминальной направленности наряду с увеличением числа внешне благополучных семей. Также у большинства обследованных подростков с девиантным поведением констатировано нарушение взаимоотношений с отцами, у которых снижен воспитательный потенциал с «психологическим отказом» от собственных детей вследствие неэффективности длительных воспитательных мероприятий или выявлена неготовность к родительству.

Высокий суицидальный риск обнаружен у каждого третьего подростка с девиантным поведением, низкий уровень суицидального риска выявлен у каждого пятого подростка с девиантным поведением.

У подростков с низким уровнем суицидального риска выявлено наибольшее количество взаимосвязей с воспитательной практикой матери, в первую очередь, с «непоследовательностью», тогда как у подростков со средним уровнем суицидального риска воспитательная практика со стороны матери взаимосвязана только с одним показателем. У подростков с высоким суицидальным риском наибольшее значение имеет «враждебная», «позитивная» и «непоследовательная» воспитательные практики.

У подростков с низким уровнем суицидального риска наибольшее значение в контексте суицидального риска имеет воспитательная практика со стороны матери, тогда как у подростков со средним уровнем суицидального риска — эмоциональное состояние, а у подростков с высоким уровнем суицидального риска воспитательная практика со стороны матери, депрессия, тревога и стресс имеют равное значение.

Полученные результаты позволяют конкретизировать первичную и вторичную профилактику суицидального риска у подростков с девиантным поведением, а также проводить психокоррекционные мероприятия в семейной системе «родители — дети» и повышать родительскую компетентность с учетом особенностей поведения у детей и подростков.

Ограничения проведенного исследования связаны с отсутствием группы сравнения подростков с условно нормативным поведением. Перспективы исследования связаны с выявлением различий или сходства во взаимосвязи воспитательной практики родителей и показателей суицидального риска подростков с учетом их эмоционального состояния, пола, возраста, особенностей их образовательного маршрута при разном состоянии психического и соматического здоровья.

Литература

- Алимов, А.О., Алимова, Н.И. (2023) Современное состояние исследований риска суицидального поведения личности. Международный научно-исследовательский журнал, № 1 (127). [Электронный ресурс]. URL: https://doi.org/10.23670/IRJ.2023.127.133 (дата обращения 20.01.2025).

- Бабарахимова, С.Б., Абдуллаева, В.К. (2020) Идентификация суицидального риска у подростков с учетом типов семейных отношений. Вопросы психического здоровья детей и подростков, т. 20, № 1, с. 59–64. EDN: VGAVSN

- Вассерман, Л.И., Горьковая, И.А., Ромицына, Е.Е. (2004) Родители глазами подростка: психологическая диагностика в медико-педагогической практике. СПб.: Речь, 256 с.

- Васягина, Н.Н., Тактуева, Ю.Г. (2023) Особенности внутрисемейных взаимоотношений у подростков с саморазрушающим поведением. Педагогическое образование в России, № 6, с. 249–255. EDN: WQCEIA

- Гасанова, Г. (2022) Учет влияния стиля семейного воспитания на развитие агрессивного поведения у подростков в контексте психокоррекционной и психопрофилактической работы психолога. Психология человека в образовании, т. 4, № 1, с. 112–120. https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2022-4-1-112-120

- Горьковая, И.А. (2005) Личность подростка-правонарушителя. СПб.: Изд-во СПбГУ, 234 с.

- Горьковая, И.А., Оксенчук, А.О. (2023) Сравнительный анализ воспитательной практики родителей подростков мужского и женского пола с устойчивым противоправным поведением в 2004 и 2020 гг. Психология человека в образовании, т. 5, № 3, с. 376–386. https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2023- 5-3-376-386

- Дяченко, А.А., Разуваева, Т.Н. (2022) Особенности образа мира студентов, склонных к суицидальному поведению. Педагогика и психология образования, т. 8, № 3, с. 146–157. https://www.doi.org/10.18413/2313- 8971-2022-8-3-0-13

- Золотарева, А.А. (2020) Систематический обзор психометрических свойств Шкалы депрессии, тревоги и стресса (DASS-21). Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева, № 2, с. 26–37. https://www.doi.org/10.31363/2313-7053-2020-2-26-37

- Игнатова, Е.С. (2018) Родительская депривация как фактор суицидального риска у подростков. Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования, т. 7, № 2А, с. 72–82. EDN: UWOAJE

- Ирикина, А.А. (2023) Роль семьи в формировании девиантного поведения у подростков. Наукосфера, № 2 (1), с. 139–144. EDN: RSRDIH

- Клепикова, Н.М., Нестерова, С.Б. (2020) Дисфункциональная семья как фактор формирования девиаций у подростков. СМАЛЬТА, № 4, с. 66–80. EDN: CZTAXO

- Кухтова, Н.В., Сотникова, Е.И., Белановская, М.Л. (2023) Измерение стилей семейного воспитания детей и механизмов социального научения. Психология человека в образовании, т. 5, № 2, с. 283–304. https:// www.doi.org/10.33910/2686-9527-2023-5-2-283-304

- Лучинкина, А.И., Руденко, Е.С. (2022) Особенности коммуникативного поведения личности подростков с разными уровнями суицидальных рисков при смене реальности. Российский психологический журнал, т. 19, № 2, с. 118–128. https://doi.org/10.21702/rpj.2022.2.9

- Михайлова, И.В. (2023) Роль семейных отношений в проявлении тревожности и суицидального риска у подростков. В кн.: Проблемы психологического благополучия. Материалы Международной научнопрактической онлайн-конференции. Екатеринбург; Фергана: Изд-во Уральского государственного педагогического университета; Изд-во Ферганского государственного университета, с. 112–116. EDN: SPWYRJ

- Мишина, С.С. (2024) Подростковый суицид: анализ механизмов и психологическая превенция. СПб.: Скифия-принт, 168 с.

- Нагуманова, Э.Р. (2020) Различия психологического профиля подростков с высоким и низким уровнем суицидального риска. В кн.: Л.Г. Дмитриева (ред.). Психология диалога и мир человека. Т. 4. Уфа; М.: Башкирский государственный университет, с. 202–206.

- Осипова, А.А., Дышлюк, И.С. (2023) Исследование взаимосвязи девиантного поведения подростков со стилем родительского отношения. Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования, т. 12, № 9A, с. 108–118. EDN: WAXAKF

- Павлова, А.А. (2023) Особенности семейного взаимодействия у подростков со склонностью к суицидальному поведению. В кн.: Молодежная наука и современность. Материалы 88 Международной научной конференции студентов и молодых ученых: в 4 т. Т. 2. Курск: Изд-во Курского государственного медицинского университета, с. 120–122. EDN: SVHLYS

- Петров, Д.С., Самойлов, Т.В., Варнавская, Е.И. (2023) Реализация концепции ответственного родительства в семьях с подростками суицидального риска. В кн.: Российское общество сегодня: ценности, институты, процессы. XVII Ковалевские чтения. Материалы Всероссийской научной конференции. СПб.: Изд-во Сциентиа, с. 1956–1958. EDN: HLTZLF

- Разуваева, Т.Н. (1993) Диагностика личности. Шадринск: Исеть, 280 с.

- Светогор, Д.Д., Шатюк, Т.Г. (2022) Суицидальные риски у подростков из семей с разным стилем детскородительских отношений. В кн.: М.А. Крылова (ред.). Молодежь и государство: научно-методологические, социально-педагогические и психологические аспекты развития современного образования, международный и российский опыт. Сборник трудов XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Тверь: Изд-во Тверского государственного университета, с. 92–98.

- Углова, А.Б., Богдановская, И.М., Королева, Н.Н., Микляева, А.В. (2020) Представления о жизненной перспективе учащихся старших классов с различным уровнем личностной зрелости. Science for Education Today, т. 10, № 6, с. 55–73. http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2006.04

- Эйдемиллер, Э.Г., Добряков, И.В., Никольская, И.Н. (2003) Семейный диагноз и семейная психотерапия. СПб.: Речь, 338 с.

- Юсупов, П.Р. (2023) Антивитальная направленность поведения подростков в социально опасном положении в контексте безнадежности. Межкультурная коммуникация в образовании и медицине, № 2, с. 72–84. EDN: ILVIWX

Источник: Горьковая И.А. Взаимосвязь воспитательной практики матерей, эмоционального состояния и суицидального риска у подростков с девиантным поведением. Психология человека в образовании, т. 7, No 2, с. 214–226. https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2025-7-2-214-226EDNFHWULB

Сайт журнала «Психология человека в образовании» (научный журнал Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена), где представлен архив выпусков и текущий номер, информация о журнале и о возможности и условиях публикации, — https://www.psychinedu.ru/

.jpg)

.jpg)

Уважаемая Ирина Алексеевна!

Спасибо Вам за публикацию материала по очень актуальному вопросу не только для нашей страны, но и для различных стран мира. Интересный материал по статистике суицидов и предотвращению самоубийств опубликован в "Suicide." National Institute of Mental Health. Accessed March 25, 2023.

И Универсальный скрининг выявил риск суицида:

Roaten, K., Horowitz, L. M., Bridge, J. A., Goans, C. R. R., McKintosh, C., Genzel, R., Johnson, C., North, C. S. (2021).

Universal pediatric suicide risk screening in a health care system: 90,000 patient encounters. Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry, 62(4), 421−429. https://doi.org/10.1016/j.jaclp.2020.12.002

Во все времена были самоубийства среди детей и подростков. Но не всегда были программы, направленные на профилактику суицида.

Марина Ивановна Цветаева.

Сборник Вечерний альбом. 1910 год.

"Жертвам школьных сумерок"

Милые, ранние веточки,

Гордость и счастье земли,

Деточки, грустные деточки,

О, почему вы ушли?...

...— Правы ли на смерть идущие?

Вечно ли будет темно?

Это узнают грядущие,

Нам это знать — не дано."

С уважением, Валерий Михайлович.

, чтобы комментировать