В ФГБНУ «Психологический институт Российской академии образования» (Москва) с 2015 года осуществляется научно-социальный проект «Российская психологическая наука: люди и идеи». В рамках этого проекта самые авторитетные, самые «ключевые» персоны отечественной психологической науки рассказывают о себе и своём научном пути в текстовых и видеоинтервью. Знание о важнейших для психологии фнудаментальных поисках и размышлениях о науке поступает, таким образом, к читателю/слушателю в наиболее аутентичном виде – из первых рук, без посредников и интерпретаторов.

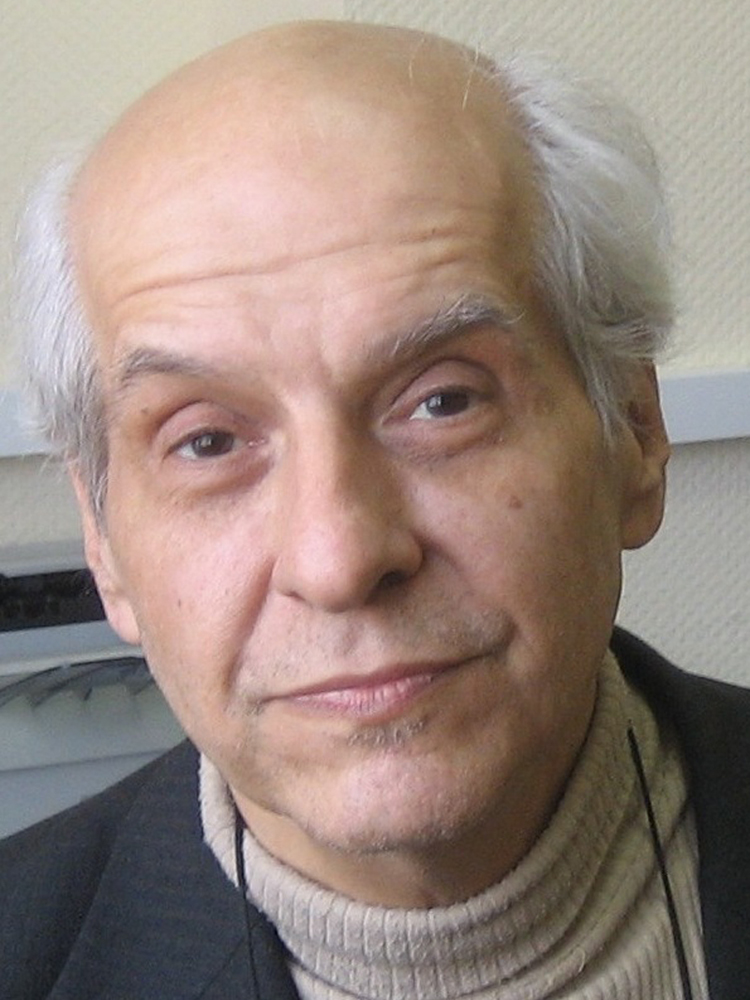

Вниманию читателей «Психологической газеты» авторы проекта предлагают интервью с доктором психологических наук, членом Союза художников Российской Федерации, главным научным сотрудником Психологического института Александром Александровичем Мелик-Пашаевым. Психологическая наука, творчество, феномен человека – вот темы этого разговора. А. А. Мелик-Пашаев рассказывает о своей концепции эстетического отношения человека к миру, о своём понимании одаренности, о феномене ключевых переживаний, о идее психического тела и вертикального Я человека, об артпрофилактике, гуманизме и задачах психологии как науки.

Читать предыдущие части интервью с А.А. Мелик-Пашаевым: часть 1 «Эстетическое отношение человека к миру как основа художественной одаренности», часть 2 «Одаренность – норма. Отсутствие ее – это как раз ненормальность», часть 3 «Психическое тело и вертикальное Я человека».

Об артпрофилактике, гуманизме, диалоге и принятии другого

– В 2013 году выходит Ваша статья «Искусство не для искусства, или От арттерапии – к артпрофилактике». Могли бы Вы рассказать о Вашем видении артпрофилактики в решении вопросов обучения, воспитания, сохранности психического здоровья и психологического благополучия ребенка?

– Артпрофилактика для меня – это один из важных практических выходов нашего осмысления эстетического отношения – с одной стороны. С другой стороны, эта идея связана с пониманием того, что творчество – это норма, а не исключение, и что, следовательно, отсутствие творчества – ненормально, то есть является своего рода болезнью. Один наш известный педиатр однажды так и выразился: человек бывает либо творческим, либо больным.

Понимаете, когда мы о человеке говорим, то исходные положения могут быть только априорны. Вот я сказал, например, что творчество – это сущность каждого человека. Кто-то этого не примет – значит, не примет, доказать рационально или экспериментально нельзя. Опровергнуть — тоже. Можно не доказывать, а убеждать, но кто не примет основание, того не убедишь. У. Джеймс, по-моему, говорил, что ум никогда не признает правильным то, чего не хочет сердце.

Если я исхожу из того, что творчество – это норма, значит, повторяю, дефицит или отсутствие творчества – это болезнь. Опираясь на мнение некоторых очень авторитетных педиатров и психотерапевтов о том, что, с одной стороны, депривация творческого опыта в жизни ребенка (что очень характерно для системы образования) является причиной огромного количества психосоматических и чисто психических отклонений, заболеваний, личностных искажений в будущем, а с другой – приобщение к творческому опыту оказывается целительным, можно утверждать важность терапии, не только арт, но и вообще терапии творчеством. Известный российский психотерапевт М.Е. Бурно, под руководством которого созданы книги о терапии творчеством, показывает, что все виды творчества могут быть целительны при различных болезнях и отклонениях.

Когда творчества нет, а внутренняя активность души, о которой говорил В.В. Зеньковский, есть, т.е. потребность в самореализации напирает, а выхода нет, то возможны два основных варианта, один другого хуже. Проиллюстрирую их простенькими примерами. Росток закатали под асфальт, и у него не хватило сил пробить асфальт. Он там загнивает, умирает. Так творческий потенциал человека не реализуется, и это может стать причиной массы личностных и психических отклонений – депрессии, деперсонализации, отсутствия смысла жизни, вплоть до суицида.

Другой вариант – когда есть достаточно мощный потенциал, который взрывает преграды. Так взорвется кипящий чайник с запаянным носиком, и осколки полетят неизвестно куда: кого-то убьют, кого-то поранят, т.е. возможны немотивированные преступления, демонстративно саморазрушительное поведение человека и т.п. А причина в том, что не было нормального позитивного выхода творческой энергии, поддержанной взрослыми людьми в положительном, для всех приемлемом направлении.

Человек не может жить с тем, что его как будто бы и нет, он должен какую-то печать руки своей оставить в мире!

Помните, в «Ревизоре» Н.В. Гоголя есть сцена, когда Добчинский просит Хлестакова, как большого столичного начальника, сказать в Петербурге всяким вельможам, генералам, министрам, а придётся – и государю, что живет в таком-то городе человек по фамилии Добчинский, Петр Иванович, а больше ничего не надо. Это трогательный и тончайший психологический момент: надо ему, чтобы узнали, что он есть в этом мире, и все! А можно стать Геростратом и сжечь храм, чтобы доказать, что ты существуешь, чтобы запомнили. Пусть даже остракизм или казнь – но чтобы не «кануть в ничто».

Творческий опыт профилактичен для потенциальных Геростратов и целителен, когда ты уже заболел. Но зачем ждать, пока заболеешь? И в этом смысле общее художественное творчески-ориентированное образование – огромный ресурс психического здоровья целых поколений.

Можно спросить, почему именно художественного, ведь есть масса видов творчества! Да, есть, но в раннем возрасте наиболее успешно и радостно ребёнок приобретает общий творческий опыт именно в области искусства. Потом он может перейти во что-то другое, но первое приобщение к авторству, к тому что свой, внутри меня родившийся замысел я могу воплотить, а другие люди это воспримут и оценят – такой опыт лучше всего приобретается ребёнком в области искусства. Поэтому раннее художественное образование – это профилактика психологического здоровья.

Могут быть здесь и другие психологические аспекты, ведь эстетическое отношение, творческий опыт – это прикосновение к той самой вертикали: найти в себе творческое Я, которое имеет право и возможность себя проявлять. И другое – отношение с миром. Первый источник нашего психологического неблагополучия – в вертикальном измерении: то, что я отрезан от своей же творческой сущности, а второй – в горизонтальном: когда я отчужден от мира, когда я живу в мире, которому, казалось бы, я чужд, в мире каких-то неживых форм, сплошных «объектов», безличных закономерностей. Эстетическое отношение помогает это преодолеть и по горизонтали: дает опыт слияния с миром, чувство всеобщности жизни, причастности ко всеобщей жизни, и по вертикали: дает соприкоснуться со своей творческой сущностью. Причастность самому себе и причастность всему миру необычайно важны!

В этом, конечно, заложен очень большой профилактический и терапевтический ресурс художественного творчества, и есть масса примеров того, что раннее приобщение к тому или иному виду искусства, действительно, предохраняет людей от криминала, депрессивных состояний и других социальных и психологических бед.

Очень большая статистика по этому вопросу есть у американцев (я читал об этом у Д.К. Кирнарской, одного из наших авторитетных специалистов в области музыкальной психологии): на выборке десятков тысяч детей показано, что те, кто более или менее серьёзно занимались музыкой в детском возрасте, не попадают в поле внимания правоохранительных органов. Нет их там, нечего им там делать, у них другие занятия.

Другой пример. Есть мощная венесуэльская система государственного музыкального образования («El Sistema») – массового приобщения миллионов неблагополучных детей и подростков к музыкальному творчеству, созданная Хосе Антонио Абреу, музыкантом экономистом, и подхваченная по всему миру. В неблагополучных районах создавались общедоступные музыкальные образовательные центры, что давало прекрасные результаты. Есть и другие подобные примеры, так что это не пустые слова, а большая реальная помощь.

– В Психологическом институте в 2015-2016 гг. была проведена целая серия мероприятий по артпрофилактике, есть ли идеи продолжить, возобновить этот проект?

– Наверное, сейчас, сил и энергии для этого не хватает. Да, тогда собирались несколько раз. Те, кто занимался этим, так и занимается, но было бы хорошо, если бы кто-то привнес новую энергию. Скажем, интересно очень было бы познакомиться с тем, каков ранний опыт художественного творчества у людей, находящихся в местах лишения свободы или лечения наркомании. Но туда исследователю так просто не попасть. Было бы интересно собрать статистику, действительно ли есть какая-то связь в наших условиях (в других то странах это зафиксировано) между ранним творческим опытом и дальнейшими криминализацией или заболеваниями людей. Ведь сейчас научному сообществу повлиять на культурно-образовательную политику государства почти невозможно. Может быть, если бы такие данные были, труднее было бы оправдывать пренебрежение искусством в школе. Конечно, необходимо изменение отношения к творчеству и, в частности, к художественному творчеству в системе общего образования, придание ему статуса приоритетного направления.

– В 1989 году в журнале «Вопросы психологии» выходит Ваша статья «Гуманизация образования: проблемы и возможности». В этой статье Вы поднимаете вопросы об очеловечивании школы, ее гуманизации. Спустя 20 лет после публикации этой статьи, как Вы считаете, удалось ли гуманизировать современную школу?

– Есть какие-то точечные, отдельные интересные вещи, которые делаются, скорее, в противовес общей тенденции. Слава Богу, что в наших условиях сейчас (а условия неважнецкие) по крайней мере кто-то может инициативу проявить, когда-то раньше это было невозможно. Но в целом… В целом на первом месте прагматизм, цифровизация, прибыль. Некоторые, у кого есть деньги и мозги в удачном сочетании, создают для какой-то группы учащихся благоприятные условия, но, по-моему, этого очень мало.

– А чем Вы сейчас занимаетесь? Что Вам сейчас интересно? Тема эстетического восприятия как-то сейчас развивается?

– Всё, что имело начало, должно иметь конец. Это известно. Сказать, чтобы сейчас был какой-то наплыв идей, я не могу. Не знаю, это окончательно или нет, но сегодня похвастаться зарождением чего-то нового не могу. Занимаюсь понемногу ключевыми переживаниями – не доработана проблематика их значимости для разных видов творчества. Ну, и пытаюсь, вместе с З.Н. Новлянской, оформить результаты долгих исследований в виде пособия для будущих педагогов.

– Какие идеи и направления Вы считаете перспективными в психологии творчества? В психологии искусства?

– Я думаю, очень важно развитие и оправдание качественного, описательного подхода в психологии, который позволит говорить об единственном, а не только о каких-то всеобщих закономерностях. Который позволит говорить о том, что нельзя до конца рационализировать, нельзя воспроизводить в экспериментах и подвергать количественной проверке. Если мы этого не примем, то тогда все разговоры о творчестве будут очень редуцированы, потому что творчество – это то, что принципиально не детерминировано, принципиально не может быть поставлено на поток и проверено во второй, третий, десятый раз, с чем нельзя провести эксперимент (если о настоящем творчестве говорить, а не о решении задач). Если наука не позволит себе такого подхода, она просто обрежет возможности включения в состав психологического знания каких-то наиболее важных для человека сторон его жизни.

Психология, надеюсь, не обидится, если я вот в чем признаюсь. Я раз 15-20, в разных аудиториях, в основном психологических (студенты, педагоги), задавал вопрос: «Если у вас возникнет потребность разобраться в каких-то серьезнейших сторонах вашей внутренний жизни: что значит жизнь, смерть, бессмертие, любовь, прощение, осуществление своего назначения, то к каким источникам вы обратитесь за помощью?». Отвечают: к художественной литературе, к умным взрослым людям, к родителям, к религиозной литературе, к искусству, даже к самому себе. Ни одна душа не сказала, что откроет книги психологов. Понимаете, никакого З. Фрейда даже не вспомнили, уж не говоря про Л.С. Выготского или кого-то еще.

– А какие тогда задачи должна решать именно психология как наука?

– Дерзость с моей стороны рассуждать на эту тему, я, так сказать, гость в психологии из области искусства. Мне кажется, если будет продолжаться жизнь, если будет гуманизация, если все будет нормально когда-то, психология должна будет встать перед необходимостью изменить критерий научности, расширить свой предмет, не отказываться, не отвергать всё то, что считает «ненаучным» сейчас.

Не случайно люди говорят о книгах философов, писателей, богословов, а не психологов, когда обращаются к вещам неформализуемым, недоказуемым количественно, невоспроизводимым. Если это всё отвергать, экстрадировать в область художественной литературы, здравого смысла, религиозного опыта, получится, что ни с каким серьёзным вопросом человеку в психологии делать нечего.

Мне кажется, что для такого расширения психологии есть основания: есть линия, начатая Дильтеем; есть наши не патентованные психологи, которые в психологии личности, по-моему, больше понимали, чем любой психолог, – М.М. Бахтин, А.А. Ухтомский, П.А. Флоренский. Это, как Дильтей говорил не объяснительная, а описательная психология, понимающая психология, как потом это назвали. Я немного знаю Н.П. Бусыгину, которая пишет очень нужные, серьёзные, очень учёные методологические книги о том, что понимающий, описательный, качественный подход необходим, что только он охватывает такие области внутренней жизни, которые другим способом не берутся.

Я думаю, что в дальнейшем должна сильно «смягчиться» граница между психологическим знанием в традиционном смысле и тем, что является тысячелетним духовно-практическим опытом человечества, десятков тысяч выдающихся людей, которые посвящали себя познанию своей внутренней жизни с такой серьезностью, с какой едва ли кому-то из психологов это удавалось. Речь здесь идёт именно о духовно-практическом, не теоретическом, опыте самопознания, воспитания мысли, воспитания чувства, совершенствования – о всём том, что сейчас остаётся в области религии или аскетической практики. Значит, это надо тоже осмысливать и как-то соотносить с нормативами науки.

– Александр Александрович, заканчивая сегодняшнее интервью, скажите, пожалуйста, несколько слов для тех, кто будет его читать.

– Я бы пожелал не торопиться отвергать то, что кажется странным и непонятным. Допускать, что, может быть, слыша что-то для тебя странное или даже неприемлемое, ты все-таки слышишь отчасти и правду тоже. Чтобы нам расширять свое понимание. Вы знаете, есть модное, особенно в предыдущие десятилетия, понятие диалога.

Диалог – это никогда не спор. Диалог – это не желание загнать оппонента в угол, показать, что он глупее тебя и получить какие-то голоса в свою поддержку. Диалог – это желание увидеть различные точки зрения на какую-то истину, которая интересует всех его участников.

Вот это очень важно. Совместное искание истины, готовность допустить, что чего-то ты не видишь. Как тот же М.М. Бахтин говорил, у каждого участника диалога всегда есть свой избыток видения. Я может быть взрослый, он ребенок, я в чем-то умнее, он, может быть, немного глупее. Но главное – он другой человек. И как в жизни каждый видит любой предмет со своей единственной точки зрения, так же надо понимать, что и в теоретических вопросах у каждого человека есть свой избыток видения, который может быть ценным и для меня. Поэтому должны быть терпимость и совместное искание правды.

Интервью подготовила и провела Н.Г. Кондратюк.

Обработка и редакция текста: Г.В. Шукова, Н.Г. Кондратюк.

.jpg)

.jpg)

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать