Проблема агрессивного поведения в повседневной жизни, наверное, никогда не потеряет своей актуальности. Если проанализировать учебники по истории с этой точки зрения, то становится очевидным, что история развития человечества презентуется как череда войн за территории и другие ресурсы, кровавых сражений, насилия и агрессии, а отнюдь не как история развития культуры и цивилизации. Несмотря на многочисленные усилия ученых, объяснить агрессию, найти способы противостояния ей, выстроить различные конструкты противодействия агрессивным проявлениям личности и совладания с ними пока не представляется возможным, напротив, порождаются лишь новые детерминанты, источники ее возникновения и варианты проявления.

В настоящее время в России нестабильность социальной и экономической обстановки, неопределенность будущего, повышение накала борьбы политических течений в стране и в мире, снижение общего уровня культуры и нравственности ведут к увеличению уровня общей нервозности населения, а также жестокости, агрессии и преступности. Проявления агрессии и жестокости в современном мире порой поражают воображение. Не является исключением и российское общество. Анализ показывает, что в современном российском обществе за последние десятилетия произошли кардинальные изменения во взаимоотношениях людей: ушли сочувствие, сопереживание, жалость и другие чувства и переживания, связанные с эмпатическими проявлениями личности. Одним словом, изменилась этика отношений, а вслед за ней и этика общения, и многие формы поведения.

Данная работа посвящена проблеме представлений о легитимизации агрессии в среде военнослужащих. Актуальность проведенного исследования обусловлена тем, что, с одной стороны, профессиональные военнослужащие по характеру своей деятельности, профессионального долга, связанного с защитой Родины, должны уметь проявлять акты агрессии, с другой — агрессия, направленная на врага, не должна иррадиировать в обыденную жизнь, что иногда случается. Многие авторы отмечают, что представители этой профессиональной сферы относятся к категории риска профессионального выгорания, всевозможных профессиональных деформаций. Они гораздо чаще подвергаются риску развития множественных посттравматических стрессовых расстройств, что, в свою очередь, может способствовать формированию такого поведения, характерными чертами которого становятся немотивированная агрессия, а иногда и жестокость.

Известно, что в Вооруженных силах РФ большой процент преступлений связан с проявлением насилия, а многочисленные нарушения дисциплины спровоцированы вспышками неконтролируемой агрессии конкретных людей. Агрессивное поведение проявляется также и в форме неуставных отношений, в отдельных случаях приводящих к попыткам суицида.

Мы не будем подробно останавливаться на анализе агрессии и агрессивного поведения, отметим лишь, что этой проблемой занимались многие авторы, например Э. Фромм, З. Фрейд и К. Лоренц [11, 16, 17]. Однако до сих пор не существует единой общепринятой концепции агрессии и агрессивного поведения. Вместе с тем в настоящее время существует огромное количество теорий, сущность которых изложена в работах отечественных и зарубежных авторов, таких как: М.В. Алфимова, В.И. Трубников (2000) [1], Р. Бэрон, Д. Ричардсон (2001) [3], С.Н. Ениколопов (2001) [8], Д. Креч, Р. Кратчфилд, Н. Ливсон (1992) [10], А.А. Реан (1996) [14] и многие другие.

В связи с отсутствием единой общепринятой теории агрессии и ее нарастающего распространения зарубежные (L. BaronL & M.A. Straus (1988) [19], K.A. Dodge, J.D. Coie (1987) [20], M. Hogben, D. Byrne, M.E. Hamburger & J. Osland (2001) [22] и др.), а затем и отечественные авторы (С.Н. Ениколопов (2008) [9], Н.П. Цибульский (2008) [9], Т.В. Шипунова (2002) [18] и др.) подняли тему взаимосвязи агрессии и ее оправдания, то есть легитимизации.

Предметом данного исследования стали социальные представления профессиональных военнослужащих и военнослужащих-призывников о легитимизации агрессии.

Не останавливаясь подробно на анализе различных концепций о социальных представлениях (они достаточно представлены в социально- психологической литературе [2, 4, 5, 7 и др.]), выделим лишь те моменты, которые, по нашему мнению, имеют отношение к рассматриваемой нами проблеме особенностей становления социальных представлений в социальном пространстве.

В психологии известно три основных подхода к исследованию социальных представлений. Это женевская школа, связанная в первую очередь с именем В. Дуаза, который внес значительный вклад в изучение указанного конструкта. Им было показано, что социальные представления (далее — СП) не существуют сами по себе. Проявления социальных представлений необходимо описывать не только семантически, но и как существующую объективную реальность, ибо они запечатлеваются и проявляются в человеческих отношениях [6, с. 19–21]. Это запечатление автор называл анкеровкой. Он писал: «...индивидуальное значение тех или иных СП всегда наслаивается или «укрепляется» на некоторой более общей системе значений, опосредующей коммуникации и отношения, свойственные данному социальному пространству» [6, с. 19]. Таким образом, по мнению В. Дуаза (и с ним нельзя не согласиться), до того как стать индивидуальными или личными, социальные представления первоначально обязательно присутствуют в системе значений этого социального пространства.

Вторым подходом к пониманию социальных представлений является так называемая парижская школа, более всего связанная с именем Ж. Жоделе, которым было выделено пять основных свойств социальных представлений. С его точки зрения, социальное представление «всегда является представлением об объекте, имеет образный характер и свойство делать взаимозависимыми чувственное и мыслительное, перцепт и концепт, носит символический и обозначающий характер, обладает конструктивным характером, обретает свойство автономности и креативности» [4, с. 311–315]. Итак, социальное представление — это всегда сплав эмоционального и когнитивного (мыслительного) о каком-то объекте, другими словами, это всегда осознанный и эмоционально окрашенный образ, носящий символический характер.

Наконец, третий подход к пониманию социальных представлений — так называемая школа Экс-эн-Прованса. Она связана с именем Ж.-К. Абрика, который дает следующее определение социальному представлению: «Представление — это организованная совокупность мнений, установок, верований и информации, относящихся к объекту или ситуации. Оно детерминировано одновременно самим субъектом, социальной и идеологической системой, в которую он включен» [21].

Автором была сконструирована структура СП, состоящая из ядра СП и его периферии. При этом ядро СП — это образования, которые присущи всем членам общества, имеющие социокультурную природу, так как порождены его историей и культурой, а периферия состоит из изменяемых под влиянием обстоятельств элементов, помогающих адаптироваться в новых условиях.

Как видно из приведенного краткого анализа, социальные представления не возникают сами по себе, они формируются на глубокой социокультурной основе у каждой отдельной личности.

Как известно, ведущим ученым, разработавшим эту концепцию, является французский психолог С. Московиси. Ученый изучал особенности влияния общества на сознание людей [12]. Социальные представления определяются им как «набор понятий, убеждений и объяснений, возникающих в повседневной жизни по ходу межличностных коммуникаций», также он называет их «современной версией здравого смысла» [цит. по: 7]. Он считал, что социальные представления — это феномен массового сознания, который проявляется на уровне социума, но первоначально возникает в индивидуальном сознании конкретных индивидов [12].

Социальные представления — это некие когнитивные системы с собственной логикой, которые разделяются многими членами общества, что заставляет других людей усваивать эти представления с целью адаптации к группе [14]. Поле представлений — индивидуальная структура, которая формируется в группе. Для целей нашего исследования это положение в теории социальных представлений является очень важным, так как оно дает возможность показать, что легитимизация агрессии может носить групповой характер и быть специфичной для отдельных социальных групп.

Важен также вопрос о функциях социальных представлений, который особенно глубоко был проанализирован в работах А.И. Донцова, Т.П. Емельяновой [5], а также И.Б. Бовиной [2]. Авторами были выделены следующие функции социальных представлений: они сохраняют более или менее стабильную когнитивную структуру как человека, так и группы; облегчают взаимодействие внутри группы; детерминируют поведение людей, выполняют защитную функцию, вводят новые социальные факты, позволяющие сделать непонятное, неопределенное понятным и знакомым.

Выделяют три основных измерения социальных представлений: информация, поле представления и установка. С. Московиси в своей теории выделяет следующие типы социальных представлений: 1) полемические — создаются в межгрупповых конфликтах и не разделяются всеми членами общества; 2) эмансипированные — представления, связанные с определенной эпохой, разделяются разными группами людей; 3) руководящие — разделяются всеми членами данного общества в конкретный временной период (И.Б. Бовина, 2010).

Наиболее значимое качество социальных представлений для эмпирического исследования — противоречивость элементов социальных представлений, которые, как считает С. Московиси, помогают субъекту функционировать в различных группах и находиться в социальном контексте [23]. Более того, порождаясь в сознании людей, социальные представления детерминируются когнитивными, культуральными и, что очень важно, групповыми факторами.

Итак, проведенный теоретический анализ конструкта «социальные представления» позволяет выделить следующие основные свойства и характеристики социальных представлений:

- социальные представления — это часть объективной реальности, которая запечатлевается и проявляется в человеческих отношениях;

- индивидуальное значение социальных представлений формируется на основе более широкой системы значений, опосредующей общение и отношения, присущие определенному социальному пространству;

- социальное представление — это всегда осознанный и эмоционально окрашенный образ, носящий символический характер;

- социальное представление — это «организованная совокупность мнений, установок, верований и информации, относящихся к объекту или ситуации. Оно детерминировано, с одной стороны, субъектом, а с другой — социальной системой, в которую он включен» (Ж.-К. Абрик);

- социальные представления — это феномен массового сознания, который проявляется на уровне социума, но первоначально возникает в индивидуальном сознании конкретных индивидов;

- социальные представления полифункциональны, они позволяют сохранять стабильность и целостность когнитивной структуры как человека, так и группы, включены во взаимодействие людей внутри группы, детерминируют их поведение, выполняют защитную функцию и позволяют сделать непонятное и неопределенное понятным и знакомым.

Исходя из всех изложенных характеристик социальных представлений сделаем вывод о том, что социальные представления о легитимизации агрессии первоначально возникли в индивидуальном сознании отдельных индивидов, затем стали проникать в различные социальные группы и восприниматься как часть объективной реальности, детерминирующей человеческие отношения и общение, и, наконец, появились в виде совокупности мнений, установок, верований и информации в более широком социальном контексте, проникая все глубже в массовое сознание людей.

Итак, социальные представления не возникают сами по себе, они формируются на глубокой социокультурной основе у каждой отдельной личности.

В связи с этим актуальным становится вопрос о том, почему в нашем обществе вдруг стали говорить о легитимизации агрессии? Какими факторами она детерминируется в обществе? Ответить на этот вопрос достаточно сложно, однако можно констатировать, что в современном обществе агрессивность и насилие в последние десятилетия резко возросли, причем в самых разных общностях и социальных структурах, начиная от буллинга в школе, «дедовщины» в армии и заканчивая все возрастающим количеством насильственных преступлений, включая убийства на самой разной почве. Именно поэтому вопрос о легитимизации агрессии в обществе и его различных социальных общностях приобретает особую актуальность.

С нашей точки зрения, легитимизацию агрессии можно рассматривать как социальное представление, имеющее место в разных общностях и слоях социальной структуры общества.

В связи с актуализацией агрессии в современном обществе и попытками ее легитимизации, особенно в такой сложной деятельности, как служба в Вооруженных силах РФ, под нашим руководством было проведено небольшое эмпирическое исследование, основная проблема которого касалась изучения представлений о легитимизации агрессии у профессиональных военнослужащих и призывников в связи с их базовыми убеждениями.

В исследовании приняли участие 80 военнослужащих мужского пола в возрастном диапазоне от 18 до 30 лет. При этом 40 из них являются призывниками, а 40 — профессиональными военнослужащими с профильным высшим образованием.

В связи с поставленной проблемой нами было выдвинуто два основных предположения. 1. Социальные представления о легитимизации агрессии у профессиональных военных и у призывников могут различаться по уровню сформированности. 2. Уровень агрессивности, наличие деструктивных установок на межличностные отношения и склонность к легитимизации агрессии у призывников и профессиональных военнослужащих могут быть взаимосвязаны с базовыми убеждениями.

С целью проверки выдвинутых гипотез были использованы следующие методики: опросник уровня агрессивности Басса — Перри; шкала базовых убеждений Р. Янов-Бульман в адаптации О.А. Кравцовой; методика определения деструктивных установок в межличностных отношениях В.В. Бойко.

Исследование проводилось посредством сравнительного анализа результатов двух групп испытуемых: профессиональных военных и рядовых военнослужащих по каждой методике с помощью непараметрического U-критерия Манна — Уитни, а также посредством корреляционного анализа Спирмена между всеми полученными показателями в названных группах испытуемых.

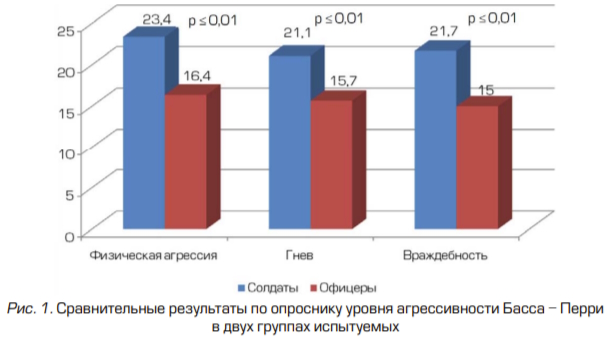

Первоначально была проведена диагностика показателей агрессивности в двух группах испытуемых. Сравнительный анализ показал, что уровень агрессивности по шкалам «физическая агрессия», «гнев» и «враждебность» у солдат срочной службы значимо выше, чем у профессиональных военных.

Значимые различия показателей диагностики в двух группах испытуемых отражены на рисунке 1.

Таким образом, призывники значительно чаще используют физическую силу, у них значительно выше выражена враждебность, негодование, недоброжелательное отношение, готовность или желание причинить вред, чем у офицеров.

Затем была проведена диагностика базовых убеждений по методике Р. Янов-Бульман. Как видно из полученных данных, здесь имеет место противоположная тенденция (рис. 2).

Итак, для офицеров характерны: более благосклонное отношение к обществу и миру в целом, уверенность в доброте людей, вера в справедливость жизни и контролируемость событий, убеждение в ценности собственной личности и в возможности влиять на происходящее, нежели у призывников, причем, как видно из рисунка, все различия высокозначимы.

Результаты сравнительного анализа данных по методике определения деструктивных установок в межличностных отношениях В.В. Бойко оказались весьма неожиданными. Они показали, что у офицеров значительно сильнее выражены скрытые и открытые негативные оценки по поводу большинства окружающих, негативные, деструктивные установки в общении с окружающими, чем у солдат срочной службы, причем по шкалам «Завуалированная жестокость», «Открытая жестокость» и «Негативный личный опыт общения с окружающими» различия носят высокозначимый характер.

Полученные результаты позволяют предположить, что офицеры, несмотря на менее выраженный характер агрессии, проявляют большую склонность к легитимизации агрессии, что проявляется в их отношениях и в общении с людьми.

Затем был проведен анализ уровня легитимизации агрессии у военнослужащих. Для этого мы учитывали только те ответы, которые непосредственно имели отношение к легитимизации агрессии в жизни: о принципах взаимоотношений с окружающими, о составлении собственного мнения об окружающих, об анализе собственного и чужого поведения на основании жизненного опыта, о дающих оценку своему мировоззрению и т.д.

Как и предполагалось, результаты показали, что уровень склонности к легитимизации агрессии у призывников значительно ниже, чем у профессиональных военнослужащих (p ≤ 0,01).

Таким образом, четко прослеживается более высокий уровень деструктивных установок и легитимизации агрессии у профессиональных военнослужащих по сравнению с призывниками.

Итак, результаты данного этапа исследования позволяют сделать следующие обобщения: во-первых, призывники склонны проявлять высокий уровень агрессии, но в связи с низким уровнем сформированности такого базового убеждения, как ценность собственной жизни и личности, а также с несформированностью убеждения, связанного с осмысленностью жизни, их агрессия, скорее, носит адаптивный, приспособительный характер, во-вторых, что касается профессиональных военных, можно предположить, что они тоже достаточно агрессивны, но при этом умеют контролировать свою агрессивность, несмотря на наличие негативного опыта в межличностном взаимодействии.

Высказанные предположения проверялись на следующем этапе исследования, где был проведен корреляционный анализ между полученными показателями всех методик в группе призывников и в группе профессиональных военнослужащих.

Корреляционный анализ позволил установить взаимосвязи между группами показателей в каждой категории и построить корреляционные матрицы.

Результаты корреляционного анализа в группе призывников выявили взаимосвязи как между внутренними шкалами каждой методики, так и между показателями разных методик.

Как видно из полученной матрицы, у солдат срочной службы обнаружены две не связанные между собой группы взаимосвязанных качеств. С нашей точки зрения, важным здесь является тот факт, что гнев, физическая агрессия и враждебность отрицательно взаимосвязаны с уровнем осмысленности жизни. Таким образом, как мы и предположили, тенденция проявлять агрессию обусловлена некоторым инфантилизмом, порожденным низким уровнем осмысленности жизни, а агрессия здесь существует как защитная реакция при недопонимании обстоятельств, ситуации, требований и т.п.

Вторая группа качеств может свидетельствовать о том, что существует взаимосвязь между низким уровнем убежденности в ценности собственной жизни, негативным опытом общения, разными видами проявления жестокости и деструктивными установками в общении. Видимо, негативный опыт общения, связанный с низкой оценкой ценности своей личности и жизни в целом, порождает жестокость как защитную реакцию в ответ на негативное общение с другими людьми. Таким образом, полученные данные позволяют сделать общий вывод о том, что наличие агрессивности в поведении у призывников связано не с оправданием или легитимизацией агрессии, по меньшей мере на данном этапе их личностного развития, а с низкой оценкой ценности собственной жизни, сложившимися деструктивными установками в общении, негативным опытом общения и проявляется как защитная реакция на негативное отношение со стороны окружающих.

У профессиональных военнослужащих картина совершенно иная (рис. 5).

На рисунке видны три не взаимосвязанных между собой плеяды качеств. У профессиональных военных убежденность в ценности собственной личности сильно взаимосвязана с осмысленностью жизни и представлениями о благосклонности мира. Однако этот паттерн совершенно не мешает существованию агрессии, даже физической, и враждебности. И третий паттерн свидетельствует о том, что в этой группе имеют место деструктивные установки в общении, позволяющие им проявлять как завуалированную, так и открытую жестокость.

Итак, у профессиональных военных, в отличие от военных призывников, существует склонность к легитимизации агрессии, но она не зависит от базовых установок личности, касающихся осмысленности жизни и ценностного отношения к своей личности.

Общий вывод, который позволяют сделать полученные результаты, заключается в том, что призывники, несмотря на сильно выраженную агрессивность, по сравнению с профессиональными военными, не склонны к легитимизации агрессии, хотя способны ее проявлять.

У профессиональных офицеров все выглядит значительно сложнее. Согласно полученным данным, у них менее выражена агрессивность, но это не означает, что у них ее нет, так как у них сильнее выражены негативные установки в общении. Видимо, эта группа испытуемых лучше умеет контролировать свое поведение в силу более высокого уровня осмысленности жизни и убежденности в ценности своей личности. Вопрос заключается лишь в том, насколько профессиональные военные способны контролировать свои агрессивные проявления и не распространять их на окружающих, не включенных в их профессиональную жизнь, поскольку, как показал анализ, профессиональные военные, в отличие от призывников, имеют более выраженные деструктивные установки на отношения и склонны к легитимизации агрессии. Итак, проведенное исследование показало, что выдвинутые гипотезы подтвердились.

Основной вывод, который позволяет сделать проведенное исследование, заключается в том, что у профессиональных военных сформировано социальное представление о легитимизации агрессии, так как развиты оба компонента этого конструкта: эмоциональный и когнитивный. Это входит в особенности их профессиональной подготовки и, следовательно, профессиональной деятельности. При этом они свою агрессию могут контролировать и ей в достаточной степени управлять.

У солдат срочной службы, как показывают данные, такой конструкт полностью не сформирован. На уровне эмоций и поведения они в большей мере склонны допускать агрессию и агрессивное поведение, однако на когнитивном уровне нельзя сказать, что представление о легитимизации агрессии у них развито. Проведенное исследование позволило прийти к выводу о том, что, поскольку у призывников представления о легитимизации агрессии еще не полностью сформировались, они могут являться той группой риска, которая в дальнейшем будет проявлять агрессию и ее оправдывать. В связи с этим необходимо конструировать и внедрять технологии, направленные на снижение уровня агрессивности у молодежи, поскольку можно предположить, что эмоциональные и поведенческие проявления агрессивности являются предикторами формирования легитимизации агрессии в обществе.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что целесообразно разрабатывать методы профилактики агрессии как для призывников, так и для профессиональных военных, но эти методы должны быть различными.

Библиографический список

- Алфимова М. В., Трубников В. И. Психогенетика агрессивности // Вопросы психологии. 2000. № 6. С. 112–121.

- Бовина И. Б. Социальные представления о здоровье и болезни: структура, динамика, механизмы: автореф. дисс. … д-ра психол. наук. М., 2009. 48 с.

- Бэрон З. Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб, 1997. 336 с.

- Вербицкий Р. Ю. Социальные представления как предмет социальной психологии // Вестник университета ГУУ. 2015. № 11. С. 311–315.

- Донцов А. И., Емельянова Т. П. Концепция социальных представлений в современной французской психологии: учеб. пособие. МГУ, 1987. 128 с.

- Дуаз В. Явление анкеровки в исследованиях социальных представлений // Психологический журнал. 1994. Т. 15, № 1. С. 19–21.

- Емельянова Т. П. Социальное представление — понятие и концепция: итоги последнего десятилетия // Психологический журнал. 2001. Т. 22, № 6. С. 39–47.

- Ениколопов С. Н. Понятие агрессии в современной психологии // Прикладная психология. 2001. № 1. С. 60–72.

- Ениколопов С. Н., Цибульский Н. П. Изучение взаимосвязи легитимизации насилия и склонности к агрессивным формам поведения // Психологическая наука и образование. 2008. Т. 13, № 1. С. 90–98.

- Креч Д., Кратчфилд Р., Ливсон Н. Элементы психологии. НьюЙорк. 1974 // Вопросы психологии. 1992. № 1-2. С. 84–98.

- Лоренц К. Агрессия. М.: Римис, 2009. 349 с.

- Московиси С. От коллективных представлений к социальным (к истории одного понятия) // Вопросы социологии. 1992. Т. 1, № 2. С. 83–95.

- Московиси С. Социальные представления: исторический взгляд // Психологический журнал. 1995. Т. 16, № 2. С. 3–14.

- Реан А. А. Агрессия и агрессивность личности // Психологический журнал. 1996. Т. 17, № 5. С. 3–18.

- Рягузова Е. В. Репутация личности: риски и опасности // Социальная психология и общество. 2014. Т. 5, № 3. С. 5–14.

- Фрейд З. Психопатология обыденной жизни. М.: Азбука-Аттикус, 2018. 192 с.

- Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.: АСТ, 2004. 635 с.

- Шипунова Т. В. Агрессия и насилие как элементы социокультурной реальности // Социологические исследования. 2002. № 5. С. 67–76.

- Baron L. & Straus M. A. Culturaland economic sources of homicide in the United States // The Sociological Quarterly. 1988. V. 29. № 3.

- Dodge K. A., Coie J. D. Socialinformation-processing factors in reactive and proactive aggression in children’s peer groups // Journal of Personality and Social Psychology. 1987. V. 53/6. P. 1146–1158.

- Fiedler P. E. Contingency model of effectiveness leadership. In: Advances in experimental social psychology. L. Berkowitz (ed.). Vol. 1. N. Y.: Academic Press. P. 149–190.

- Hogben M., Byrne D., Hamburger M. E. & J. Osland. Legitimized aggression and sexual coercion: Individual differences in cultural spillover // Aggressive Behavior. 2001. V. 27. P. 26–43.

- Moscovici S. Social Representations Theory. 2000.

Источник: Скрипкина Т.П. Социальные представления о легитимизации агрессии у военнослужащих с разным профессиональным статусом // Прикладная юридическая психология. 2022. №1(58). С. 06–18. DOI: 10.33463/2072-8336.2022.1(58).006-018

.jpg)

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать