На пленарной сессии 18-го Санкт-Петербургского саммита психологов с первым докладом выступил академик Российской академии образования, заведующий кафедрой психологии личности Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, научный руководитель Школы антропологии будущего Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, научный руководитель Академии потенциала человека Сберуниверситета, научный руководитель Московского института психоанализа, доктор психологических наук, профессор Александр Григорьевич Асмолов.

Название доклада «Кризис как тест на психологическую совместимость. От Войны миров — к Содружеству разумов». Обратите внимание, дорогие мои, когда мы говорим о кризизе, когда мы говорим о слове психологов, мы начинаем думать о глобальных вещах, но одновременно понимание слова психологов начинается, как учил нас добрый старый доктор Фрейд, с очень простых вещей, с той самой обыденной жизни, которая делает нас людьми. И это началось сегодня. Только что в зале дважды звучал тест на психологическую совместимость. Кто-нибудь угадает, как он звучал? Я не буду вас терзать. Анна Губанова, обращаясь ко всем, говорила, где тут есть свободные места, поднимите руки. Эти слова означали, что вы сразу начинаете содействовать, помогать тем, кто оказался в ситуации замешательства, сложности, недоумения. И поднимались руки. А дальше звучало: «Не опускайте руки». Ведь ваши руки — это руки помощи, руки поддержки.

И когда мы говорим о тесте на психологическую совместимость — это уникальная вещь, насколько мы можем понимать друг друга, насколько, как говорил Булат Окуджава, «святая наука — расслышать друг друга» является императивом нашего сознания. И поэтому мы, когда говорим о таких вещах, как кризисы, я вас прошу, как нас учил ещё один коллега по имени Абрахам Маслоу, когда теряется ирония, улыбка, чтобы ни происходило, всё вокруг чахнет. Поэтому улыбнитесь вместе с нами, чтобы понять, что стресс (а стресс — это то, что всегда с тобой) преодолевается, когда мы помогаем друг другу и ищем выходы из критических ситуаций.

Но я хочу напомнить об одном уникальном действительно тесте, который многие не помнят. Это тест гениального мастера психологии Фёдора Горбова, тест на психологическую совместимость, прибор для выделения совместимости экипажей. Именно Горбов участвовал в подготовке космических экипажей, именно Горбов способствовал тому, что человек смог по-другому преодолеть своё земное тяготение и взглянуть на мир, чтобы увидеть всю планету Земля, что она живая, что она в буквальном смысле — созвездие уникальных сердец и душ. Тест Горбова начинался с того, что он увидел простую вещь. Когда те, кто готовился к полёту в космос, собирались, проходили психологические проверки, он заметил следующее. Совершенно случайно — всё начинается из серендипности и случайности. Когда несколько кандидатов на полет в космос мылись в душе, оказалось случайно так, что в одном душе шла, когда поворачиваешь на себя, чтобы было комфортнее, горячая вода, а в другом сразу становилась холодная. И Горбов обратил внимание, что тот мастер, который не стал крутить на себя, не стал нарциссом, не стал эгоцентриком, а стал лидером и сделал так, что находил, вращая ручки душа, чтобы и у других было всё в буквальном смысле в порядке, так родилась идея совместимости разных команд.

А за этим — совместимость разных культур, людей разного мировоззрения, с разными подходами к жизни.

Но какие истоки — чтобы понять кризис — лежат в основе любого кризиса?

Вот модель содружества цивилизаций.

Мы видим, как разные совершенно существа находят контакт. У нас разные разумы, в логику только идеала рациональности не вместить все наши виды разумов. Как говорили многие исследователи, тест на совместимость — это тест на содружество, сообщество разумов.

И что этому мешает? Прежде всего, этому мешает чёрно-белая картина мира как источник конструирования кризиса.

Когда мы делим мир на чёрное и белое, когда мы делим всех вокруг на «свои — чужие», «наши — не наши», мы сразу сами становимся в собственном сознании конструкторами кризиса.

Следующий шаг — это моноцелевые модели как источники погашения разнообразия. Если вдруг кто-то приходит и говорит: «Только я знаю, как надо», вспомните слова Александра Галича:

Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы,

Не бойтесь мора и глада,

А бойтесь единственно только того,

Кто скажет: «Я знаю, как надо!»

Мономодели мира либо мономодель движения к светлому коммунистическому будущему или светлому капиталистическому будущему… Любая мономодель — это погашение разнообразия, это монопуть.

Вадим Петровский чётко показал, что в психологии мы оказываемся заложниками мономоделей, когда говорим, что всё наше поведение служит одной только моноцели: либо стремлению к удовольствию, либо стремлению к гомеостазу, либо стремлению к пользе, прагматизму.

Надо выйти за рамки мономоделей, где только одна единственная правда.

Очень опасным последствием моновидения является борьба за выживание как источник конструирования кризиса. Если ты не прав, а прав только я, то начинаются войны, конфликты, начинается то, что приводит людей к тому, что они расчеловечиваются и теряют собственные лица.

Когда мы говорим о борьбе за выживание как источнике кризиса, мы видим, что в культуре были уникальные произведения, которые говорили: если появится откуда-то чужой разум, если придут иные, не похожие на нас, они всегда несут гибель человечеству.

Одним из примеров таких произведений является гениальная работа Герберта Уэллса «Война миров». Когда на человечество обрушился чужой и враждебный разум.

Следующий момент — это появление гимнов, которые говорят: «Да здравствует конфликт, да здравствует борьба!»

И одна из самых конфликтологических песен, когда одна группа призывает всё разрушить до основания, называется «Интернационал».

Мы не только часто призываем и конструируем конфликт, мы восхищаемся конфликтом.

Вот слова Александра Блока в те годы, которые назывались годами изменения нашего мира. Блок писал:

Мы на го́ре всем буржуям

Мировой пожар раздуем,

Мировой пожар в крови —

Господи, благослови!

А другой идеолог того времени Лев Троцкий говорил: миру нужен перманентный конфликт, перманентная революция, чтоб в мире была только одна правда. И тоже пытался раздуть этот пожар на всю планету.

У теории конфликта как единственного двигателя человечества есть три великих мастера. Это прежде всего теория конфликта как борьбы за существование Чарльза Дарвина. Это теория конфликта как двигателя социально-естественной истории Карла Маркса. И теория конфликта внутри личности между «Сверх-Я» и «Оно» Зигмунда Фрейда.

Конфликт является действительно одним из двигателей развития. Но самое опасное, когда он воздвигается на трон как монообъяснение нашего поведения и истории. Тогда его последствиями становятся разные конспирологические теории, теории заговоров, и мы всюду начинаем видеть конфликты, конфликты, конфликты… И судим об измерении мира по тем конфликтам, которые происходят в нашей истории.

Еще раз хочу подчеркнуть: без конфликта нет развития, но редукция развития до конфликта — источник того, что мы видим только одну оптику, и она имеет опаснейшие последствия.

Поэтому в те же годы появилась гениальная работа ещё одного мастера понимания эволюции. Эта книга именно о выходах из кризиса. Эта книга называется «Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса». Что такое прогресс? Это рост разнообразия от парадигмы конфликта, когда мы всё время ищем конфликты или порой конструируем их, не понимая совместимости, к парадигме взаимопомощи. Вот та линия, которая задана была Петром Алексеевичем Кропоткиным. Когда вокруг плохо, люди должны обладать способностью договориться, а не гасить друг друга. И все, кто в другое время сталкиваются, в ситуации кризиса, как недавно был COVID, пытались научиться договориться. Но, увы, мы не прошли эту проверку на планетарную идентичность. А там, в водяном перемирии в «Книге джунглей» Р. Киплинга, удивительно всё показано, но там появился один персонаж, которого звали Шерхан, который нарушил водяное перемирие и которого осудили представители разных видов.

Теперь, чтобы понять и вырваться за пределы мономоделей, моновидения истории, нарциссического видения истории, назову лишь несколько гениев, которые воспевали оду разнообразию.

В те же годы примерно, когда Эразм Роттердамский предложил критику рационального разума, его книга называлась «Похвала глупости», Джордано Бруно сказал: есть множество миров, мы не одиноки, есть множество вселенных, надо понять, что есть множество разных систем отсчёта.

Лучше всего оду разнообразию, без которого нет жизни и сосуществования, передал Волфьганг Гёте. Он сказал: «Великий закон, проходящий через всю жизнь, более того — являющийся основой всей жизни и всех её радостей — закон затребованного разнообразия».

Следующий мастер, блестящий Жиль Делёз, который сказал, чем хорош Дарвин: он научил нас мышлению дифференциальной психологии, он научил нас мышлению дифференциальной антропологии. Он научил нас видеть, насколько важна наша непохожесть и насколько она необходима для развития.

И тут я хочу вам напомнить слова ещё одного мастера по имени Сенека: «Не согласись со мной хоть в чём-нибудь, чтоб нас было двое».

От мономира Ньютона к мультивселенной Эйнштейна. Мультивселенная Эйнштейна не отменила мир Ньютона, а показала, что он — один из них.

И далее, что для меня особенно важно. Вышла лет 20 назад незамеченная статья замечательного Джерома Брунера, она называлась «Взаимодополнительность психологических систем Жана Пиаже и Льва Выготского как торжества разнообразия».

Смотрите, как играли эти авторы, пытаясь понять друг друга. Пиаже — «Речь и мышление ребёнка», Выготский — инверсия — «Мышление и речь». Диалог стал началом развития, без диалога ничего не получится.

Чтобы избавиться от кризисов, мы должны чётко понять следующие риски. Это риск социальной слепоты к лицам другого как проявление унификации и стирания разнообразия. Когда кто-то к вам подходит и говорит: «Я тебя в упор не вижу», когда стираются лица, когда люди одеваются в моноформу, когда вместо имен появляются номера — это стирание разнообразия и путь к обесчеловечиванию.

Мы часто обсуждаем многие дилеммы. И сегодня в этике обсуждаем «дилемму вагонетки» и другие явления. При этом путая две вещи: ценность и цену. В экономических системах если мы ориентируемся только на ценность — это одна линия и это сверхважно. Но мы чаще всего монетаристски считаем безликую статистику цен.

Следующий риск — это риск источников превращения различий в проявления дискриминации и социального неравенства.

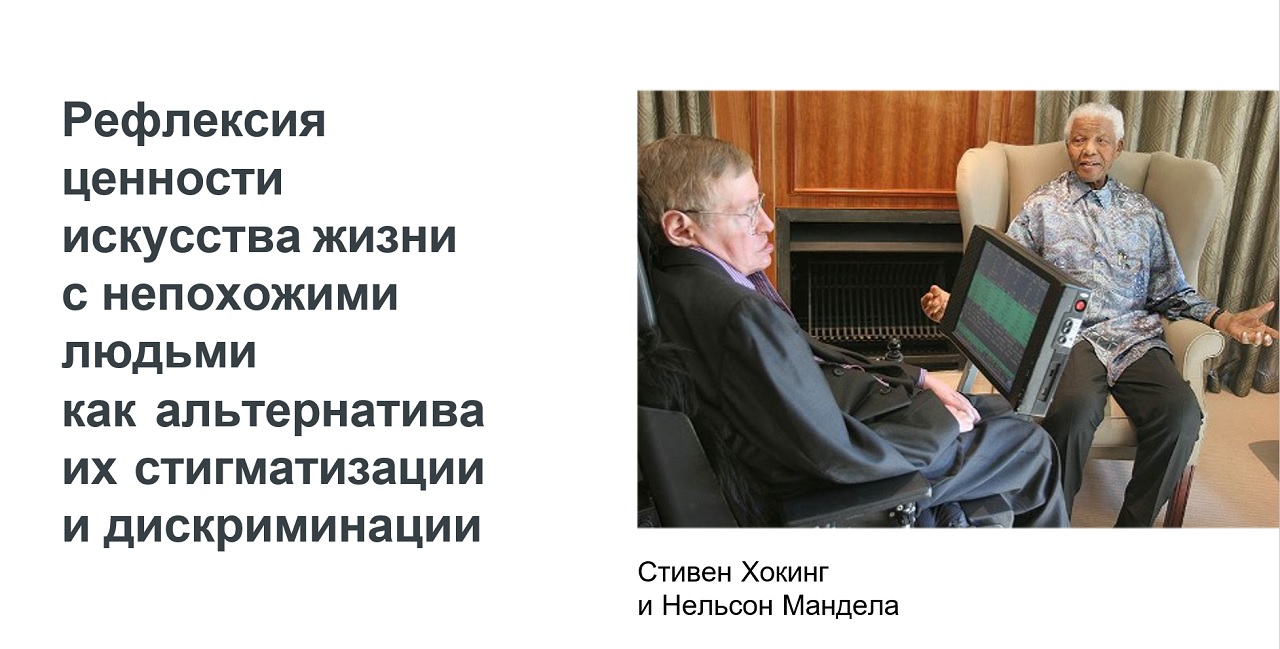

Вглядитесь в этот рисунок.

Вы увидите инвалида-колясочника, который разговаривает с пожилым человеком. Мы сделали специально размытый рисунок. А теперь внимание, инвалид-колясочник — это Стивен Хокинг, а рядом с ним Нельсон Мандела.

Вот цена непохожести и различий, которые мы не замечаем.

И наконец крайне опасные риски слепоты к разным моделям успеха, особенно к моделям успеха разных поколений, модели Ганди, модели крупнейших бизнесменов и модели успеха Славы Полунина…

Чтобы ещё больше почувствовать модель успеха другого как условие работы с разнообразием, взгляните на то, что сказал Джон Леннон: «Когда я пошёл в школу, меня спросили, кем я хочу стать, когда вырасту. Я написал: “Счастливым”. А мне сказали: “Ты не понял задание”. Я ответил: “Вы не поняли жизнь”».

Как часто, вглядываясь в других, мы закрываемся непониманием, что у наших детей, у наших коллег, у людей разные модели успеха, и не видим этих моделей.

Поэтому крайне важен выбор: пойдём ли мы по пути унификации, стирания различий — это путь к кризису и конфликту; или по пути персонализации — поддержки различий.

Парадокс нашего времени — это запрос на уникальность и разнообразие. Это понимают миры бизнеса, которые сегодня двигаются к персонализации.

Мы движемся от культуры утилитарности и унификации к культуре достоинства и ценности каждого. Это еще одна дорога, чтобы наши слова были услышаны, и мы преодолели кризис.

И важнейший момент. Есть две психологии: психология воздействия и психология содействия. Это разные психологии.

Когда я думаю о психологии воздействия, о манипулятивной психологии, я вспоминаю замечательные работы продолжателя бихевиоризма Дейла Карнеги. Когда я думаю о психологии заботы, содействия — это совершенно другая линия, эта линия особенно важна исторически, генетически. Содействие, диалог выступает как основа развития человека. Первым, кто предложил содействие как единицу развития людей, был замечательный психолог, который начинал свою жизнь как клоун в цирке, а потом стал одним из лучших психологов нашей страны, — Александр Владимирович Запорожец.

Всё начинается с содействия как единицы развития. И сегодня, когда мы начинаем пугаться движения иного разума, который называется разум генеративных систем, надо чётко понимать: эти страхи, эти фобии зависят не от искусственного интеллекта, а от того, как мы им пользуемся.

Есть уникальный гуманитарный потенциал технологий — концепция человека достроенного, предложенная одним из лучших психофизиологов нашей страны профессором И.М. Фейгенбергом, говорит о том, что технологии, пользуясь конструктом Выготского, — это культурные орудия, которые дают нам возможность расширить наши возможности.

И когда мы говорим: «От искусственного интеллекта все ужасы»… в 1961 году Андрей Вознесенский написал — уже тогда боялись нашествия машин:

…Нас темные, как Батыи,

Машины поработили.

…А в ночь, поборовши робость,

Создателю своему

Кибернетический робот:

«Отдай, — говорит, — жену!

Имею слабость к брюнеткам, — говорит.—

Люблю на тридцати оборотах.

Лучше по-хорошему отдайте!..»

Уже тогда были страхи перед иным разумом, страхи, что иной разум и технологии нас сотрут. Это было и во времена луддитов, и в наши времена.

Но всё зависит не от инструментов. Искусственный интеллект может стать собакой Баскервилей, а может стать собакой-поводырем.

Сегодня как никогда становятся востребованы психологи как мастера по неодинаковости, по разнообразию, как в буквальном смысле те, кто могут помочь человеку почувствовать своё отличие и свою силу в различиях. Коучи, тьюторы, менторы, медиаторы, фасилитаторы, практические психологи...

Но взгляните на этот рисунок.

Сегодня одно из ключевых ремёсел психолога — это ремесло ведения переговоров, и без этого ремесла мы не справимся с миром сложности. Медиация, переговоры — это то искусство, без которого человечество в век переговоров не прорвётся и не продолжит существование.

Мы можем сколько угодно разрабатывать искусственный интеллект, искусственные разумы и тормозить в исследованиях человека. Вопиющей вещью является то, что среди всех направлений науки в нашей стране, которые есть в Министерстве науки, нет одного направления — науки о человеке. У нас не выделены науки о человеке, они отсутствуют как класс. А именно неожиданности человека, понимание сложности человека — это источник преодоления кризиса.

Сегодня необходима поддержка моделей успеха, способствующих самоопределению. Я люблю переделывать библейскую формулу: «Не человек для субботы, а суббота — для человека». То же самое всем нашим мастерам бизнеса хочу напомнить: «Не человек для работы, а работа — для человека».

И в этих ситуациях крайне важно, чтобы мы искали решение, что я и пытаюсь сегодня сделать вместе с вами, не под фонарём.

Триада ценностей, которые я предлагаю как код культуры психолога: ценность другого, ценность общего дела и ценность выбора. Без этих трёх ценностей нет развития.

И при этом вспоминаю слова, которые бросил когда-то Борис Фёдорович Поршнев, которые поддерживала Людмила Ивановна Анцыферова: «Жизненный путь личности каждого из нас — это история того, кем мы хотели стать и не стали, история отклонённых альтернатив».

Обратите внимание, две модели пронзают наше сознание. Одна модель Уэллса, другая — «содружество разумов» Айзека Азимова. Именно Азимов предложил социальное партнёрство с искусственным интеллектом: всем вам известны законы робототехники. И сегодня генеративные технологии как источники новых форм деятельности появляются.

Что произошло в апреле… как признание, что мы не эгоцентричны, что есть множество видов иных разумов, которые должны найти язык.

Совсем недавно в Нью-Йорке была принята Декларация о сознании животных. В этой декларации приняли участие наши коллеги: академик Константин Анохин, декларацию поддержала наша коллега Татьяна Черниговская.

Эта декларация говорит: в мире содружество разумов. Идея, близкая этой декларации, — содружество миров — звучала в истории мысли.

Назову лишь двух из этих мастеров. Сколько мы критиковали Спинозу, автора формулы, что человек — причина самого себя; за то, что он предложил панпсихизм как символ того, что всё на земле одушевлено.

Говоря о ноосфере Вернадского, мы также забывали часто о том, что он сказал: мы — жители эпохи психозоя, жители психозойской эры.

Это значит, что главное слово в эту эру, чтобы преодолеть наш эгоцентризм, чтобы увидеть иные разумы… Я замер. Я говорю слишком серьёзно. Я напомню вам один маленький анекдот: «Дельфинарий. Один дельфин смотрит на другого и говорит: вот послушай, сейчас я выпрыгну из воды, и этот чудак в белом халате начнёт кидать рыбу».

Иные разумы рядом с нами. И это иные разумы, которые в диалоге. И это иные миры.

Полная видеозапись онлайн-трансляции первого дня 18-го Санкт-Петербургского саммита психологов. Доклад А.Г. Асмолова начинается на 2:00:30.

18-й Санкт-Петербургский саммит состоялся 2–5 июня 2024 года. В первый день в ходе панельной дискуссии «Кризис мировой цивилизации — слово российским психологам» с докладами выступили проф. А.Г. Асмолов, проф. Т.В. Черниговская, проф. Д.А. Леонтьев, канд. мед. наук К.В. Павлов, проф. Т.Ю. Базаров, проф. М.М. Решетников, проф. А.Г. Караяни, проф. Е.В. Сидоренко. В зале присутствовали более 1000 участников из разных городов страны, открытую трансляцию посмотрели более 13 тысяч зрителей.

.jpg)

.JPG)

Уважаемый Александр Григорьевич, а вот представьте себе конфликт эмпата и психопата.

На чью сторону вы встали бы не разбираясь?

А вот это и есть конфликт в котором не бывает дихотомичности, ибо правда всегда одна.

Нравственность - есть правда. (с)

, чтобы комментировать

Если перейти от хороших слов к хорошим делам, то, хотя бы, отказавшись от монополии, нужно предоставить право каждому факультету (институту) психологии готовить специалистов по своим оригинальным образовательным программам, и так по всем институтам профессионального образования. В этом первооснова практической реализации принципа "разнообразия" жизни в человеческом сообществе.

, чтобы комментировать

Спасибо за В.И. Вернадского! Надо бы ещё о Н.Ф. Фёдорове, об общем для всего человечества деле. Пока общего дела нет или оно для большинства ещё непонятно, неосознанно,размыто. В нашем перевёрнутом с ног на голову, потребительском денежном обществе о светлом будущем можно забыть... Басни помню в 1990 -е годы про теорию конвергенции...смешно!

, чтобы комментировать

Отзывается каждое написанное слово, каждая фраза. Единство в уникальности каждого, ценность партнерства и сотрудничества. Благодарю за такой насыщенный материал.

, чтобы комментировать