В рамках XIII Санкт-Петербургского саммита психологов 2 июня 2019 года состоялась панельная дискуссия «Духовность. Сексуальность. Цифра. Куда уводят тренды?»: с докладом выступил Вадим Артурович Петровский — профессор, доктор психологических наук, член-корреспондент РАО, научный руководитель Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва)

Предлагаем вашему вниманию стенограмму и видеозапись выступления проф. В.А. Петровского «Персонология неадаптивности: человек над ситуацией»:

«Я буду говорить о неадаптивности человека в нашем труднопрогнозируемом мире. Неопределенность, в которой живет человек — это не только неопределенность среды его существования, это неопределенность его собственной внутренней среды — в том смысле, что мы живем в некоем целевом хаосе, в котором мы должны одновременно реагировать на самые разные целевые тенденции. Я когда-то хотел метафорически это выразить и сконструировал особую фразу: «Берегите птиц — источник вкусной и здоровой пищи». Вот так мы живем, понимаете? В нашей жизни не существует какой-то высшей и определяющей цели. Нет такого положения вещей, когда кто-то внутри нас может сказать: «Це – гарно, Це – нi». Есть в нас что-то противоречивое, то, что не снимается этой вершинной целью. Ни гомеостазис, ни гедонизм, ни прагматизм сами по себе не могут объяснить поведение человека.

В свое время мы говорили об этом с Ф.Е. Василюком, когда я оппонировал его докторскую. У него так получалось: если две мотивации сталкиваются и не могут договориться, то всегда есть некая вершинная ценность, к которой можно апеллировать, и она поможет договориться. И я спрашивал его: «А если две ценности, не мотивы, не могут договориться, что тогда?». В этом состоянии мы живем. Но, допустим, договорились, допустим, есть вершинная ценность — все равно что-то происходит, что не укладывается в реализацию этой цели-ценности. Мы выходим за пределы себя, мы действуем неадаптивно. Одна коллега спросила меня: «Что все люди на земле делают одновременно?». Я ответил: «Они не ведают, что творят». Во сне — не ведают. Бодрствуют — тоже не ведают. С этой точки зрения, адаптивность оказывается под вопросом.

Человеку отнюдь не свойственно соответствие между тем, к чему он стремится, и тем, чего достигает. «Шёл в комнату, попал в другую». Вундт говорил о гетерогонии целей, отмечая тот бесспорный факт, что в действиях всегда спрятаны побочные действия, не записанные в исходных целях. А задолго до Вундта, Гегель писал о несовпадении целей и результатов. А ближе к нашим дням, А.Н. Леонтьев говорил, что результаты деятельности всегда богаче, истиннее предваряющего их сознания. Истиннее — да, но иногда, это истина «горькая».

О неизбежной неадаптивности жизни я слышал такую загадку замечательного ученого И.М. Фейгенберга: «Есть болезнь, от которой умирают все —что это?». Ответ: «Жизнь!». Всё в нашей жизни заключает в себе иногда обескураживающий сюрприз: познание по Н. Кузанскому — это достижение ученого знания о собственном незнании, любовь — мы привязываем тех, кого приручили, самопознание — познавая себя, мы изменяем себя, и поэтому всегда промахиваемся. И отсюда вопрос — являемся мы субъектами? Ведь мы не контролируем вполне исходы нашей активности. Ответ, может быть, вот в чем: мы будем специально ставить перед собой цели с неопределенным (непредрешенным) результатом достижения. И если мы достигаем наших целей — это хорошо, нет — мы это знали с самого начала. В момент, когда мы ставим цели с непредрешенным результатом достижения, мы себя чувствуем субъектами. Мы потенциально и актуально контролируем то, что сейчас происходит.

Русская пословица, которую я вычитал у Даля, звучит так: «Да, дело это нехорошее, а давай-ка попробуем!». Такие действия — это активная неадаптивность. Риск, творчество, игра, общение — всё, что содержит в себе некую интригу непредрешенности. В этом случае мы доподлинно ощущаем себя субъектами (Петровский, 1993; Петровский 2010).

В экспериментальных ситуациях активная неадаптивность выступает в форме надситуативного поведения, иначе говоря, действования над порогом требований ситуации, образующих ситуативную необходимость. В середине 70 годов, когда я впервые писал об этом (Петровский, 1975), я ощущал сильную тревогу, как если бы перешагивал через какую-то запретную черту, которая одновременно пугала меня и притягивала. Помню, как я принес свою статью «К психологии активности» (а именно неадаптивности) в журнал «Вопросы психологии», меня осторожно спросили, принимает ли Алексей Николаевич Леонтьев (мой научный руководитель) идеи этой статьи, я сказал: «Да, Леонтьев меня весьма поддерживает!». И статья была опубликована. Но по тому времени это было чем-то нетрадиционным и дух захватывало. Теперь — ситуация противоположная. Слово «адаптивность» режет слух, а насчет неадаптивности мы говорим уже спокойно, без пафоса, и нас сейчас интересует, в каких формах она проявляется, условия, механизмы, взаимосвязи и т.д.

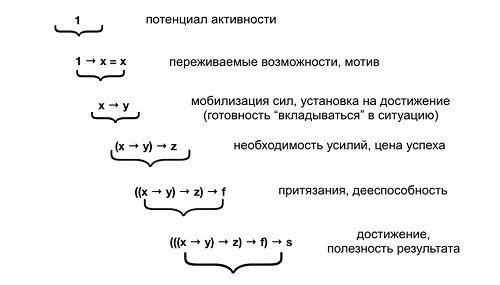

Но вот прошло около 50 лет и я вдруг задумался: а что представляет собой адаптивность как таковая? Оказывается, что определений нет. Адаптивность определяется как приспособление, но это же тавтология. Нет математических моделей адаптивности. Я рискнул построить такую модель, но подробно вам рассказывать о ней в докладе не буду, она опубликована в книге «Mobolis in mobile: личность в эпоху перемен» (Петровский, 2018),

Скажу о главном — мы проверяли эту математическую модель экспериментально, и выяснилась вещь, которая меня шокировала: … среднестатистический человек является адаптивным. Совпадение настолько точное, что мне неловко даже показывать, потому что решат, что я это придумал…

Из этого следует одна любопытная вещь: можно подумать, что люди адаптивны, но так ли это? Среднестатистический человек адаптивен, а как каждый индивидуально? Цитирую статью А.Г. Асмолова, Е.Д. Шехтер и А.М. Черноризова, которые, в свою очередь, приводят слова Жиля Делеза: «Мы еще не знаем «на что способны индивидуальные различия», «еще не знаем, куда они могут привести в сочетании с естественным отбором». Говоря метафорически, в каждом из нас, хотим мы того или нет, живет «Черный лебедь» Талеба. «Черный лебедь» клюет то направо, то налево, изворачиваясь, — вполне неожиданно, ни с того ни с сего — клюет нас самих. Иногда мы сами превращаемся в этого «Черного лебедя» (как в случае надситуативной активности).

Так вот вопрос «зачем» нужна такая преадаптация к неопределенности? Представьте: есть синица в руке и журавль в небе. Что мы предпочтем? Я бы добавил: есть нечто за горизонтом и это нечто притягивает. Нас влечет к неопределенности. И чем больше мы концентрируемся на неопределенности, чем больше мы ее рефлексируем, тем больше она нас притягивает. Мною была построена математическая модель и приведены определенные факты, которые показывают, что каждый шаг рефлексии может повышать побудительную ценность перешагивания через грань, отделяющую определенность от неопределенности. Я говорю в этой связи о рефлексивной возгонке влечения. То есть, получается, что неопределенность подзывает нас к себе, неопределенный стимул притягивает, когда мы его рефлексируем. Влечение усиливается. Но если неопределенность притягивает, то вполне логично допустить, что человек будет сам продуцировать состояние неопределенности в себе и вокруг. В этом плане блистательна совершенно метафора, которую дает А. Асмолов «человек — это генератор неопределенности». Это неопределенность в сторону усложнения. Мы много раз видели, как люди играют в шахматы сами с собой, поворачивая доску, но я никогда не видел людей, которые играли бы с собой в поддавки. Это трудно себе представить.

Вопрос в том, какова судьба преадаптивности, о которой говорил А. Асмолов. Это преадаптивность к неопределенности, а что происходит дальше? Неопределенность рано или поздно оборачивается определенностью. И тут возможны разные сценарии развития неопределенности:

Посмотрите: преадаптивность может разрешиться адаптивностью, превратиться в дезадаптивность, породить то, что я называю над-адаптивностью и может обернуться тем, что называется постадаптивностью/неадаптивностью. Наиболее интересна над-адаптивность. Новое слово «над-адаптивность» маркирует главное для меня сейчас и я хотел бы этим поделиться: думается, что именно над-адаптивность определяет суть того, что мы называем индивидуальностью человека. Именно это отстаивает человек в той самой «формуле» индивидуальности, которую предложил А. Асмолов, говоря, что «индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность отстаивают». Над-адаптивность — это индивидуальность «per se», индивидуальность как таковая: субъектность, уникальность и самоценность человека. Она-то и проявляется в активной неадаптивности человека, в его самоиспытаниях, опытах постановки цели с непредрешенным исходом.

О них бессмысленно спрашивать «зачем?». Они – «за-не-зачем», а потому что «не-иначе-как». Именно здесь упраздняется постулат адаптивности, сообразности. Когда-то Аристотель выделял типы причин, в т.ч. целевую и действующую. Когда мы говорим о неадаптивности как над-адаптивности — это действующая причина, где этого «зачем?» не видно… В этом над-адаптивном действии упраздняется постулат сообразности. Эти действия в составе индивидуальности не являются «образцом» и принципиально не уготованы стать «нормой реакции» для кого-либо сейчас или в будущем.

Индивидуальность не подлежит удвоению. Александр Блок, после первой своей встречи с поэтом Зинаидой Гиппиус, записал у себя в дневнике три слова: «Единственность Зинаиды Гиппиус». Я как раз об этой единственности и хочу говорить дальше. Эволюция знает разные формы отбора: естественный отбор, половой отбор, родственный отбор, социальный отбор через воспитание. Давайте добавим еще — персональный отбор, относящийся к тому, что человек отбирает для себя сам. Эрих Фромм писал, что «в жизни нет иного смысла, кроме того, какой человек сам придает ей» (в книге «Человек для себя»).

И вот здесь я вступаю в некоторый контрапункт с самим собой. Когда я готовил это «за-не-зачем» и думал о выделении из преадаптивности над-адаптивной формы активности, я посматривал в сторону кафедры А. Асмолова, ее руководителя и думал, что же такое по сути эта кафедра и ее руководитель. Слово, которое рождалось естественно — уникальность и невоспроизводимость. Невозможно тиражировать кафедру или личность руководителя. Здесь я вступаю в противоречие с самим собой, потому что многие годы пишу о персонализации — о том, что люди стремятся обрести инобытие и, в этом смысле, бессмертие в других людях. И они достигают этого, мы это видим сейчас по тем людям, которых любим. Но есть что-то еще, что не укладывается в формулу персонализации. Я вступаю в противоречие с самим собой, говоря о том, что уникальность не подлежит удвоению, трансляции. Это то, что в нас остается.

При персональном отборе индивидуальности не отбираются. Вы, наверное, замечаете или можете это заметить: есть второй смысл у слова отбирать: «забирать». Так вот, при персональном отборе людям негоже отбирать у человека его индивидуальность. То есть, должно быть сохранено что-то единственное, уникальное. Сама культура защищает уникальное, предотвращая его распространение где бы то ни было, в любом пространстве, в любом времени. Сколько яиц можно съесть натощак? Только одно! Второе — уже не натощак. Над-адаптивное — исключительно первой свежести. Культура заботится о том, чтобы свежесть была именно первой!

«Человек, — говорит А. Асмолов, — дар эволюции». Так? Но ведь дареное не дарят, не передаривают. Социокультурные, а может быть, и биологические механизмы блокируют передачу уникальных черт по наследству (социальному).

Некоторые примеры «антиотбора», селекции «наоборот»:

1) «Не-передача» гениальности по наследству. Злые языки шутили, имея в виду Томаса Манна и его сына, Генриха Манна. Сын-Генрих — Томасу-папе: «Если у гениальных отцов не рождаются гениальные дети, то ты, папа, не гений». Эта злая шутка выражает тенденцию к обесцениванию механизма «наследования» уникальных черт.

2) Дискредитация принципа «отцовские сапоги» в движении вверх по социальной лестнице.

3) Самодискредитация при сравнении с великими предками (пример из психотерапии, «куда мне до папы и дедушки?»). Я вел психотерапию с молодым человеком, у которого папа — член-корреспондент академии наук СССР, а дедушка — академик (оба известные ученые). Каждое утро, пробуждаясь, парень видел перед собой на стене два портрета — папы и дедушки. Классный парень, но ничего не мог достичь.

4) Стремление детей «идти своим путем» — вопреки, кстати, нарциссическим устремлениям родителей, стремящихся воплотиться в детях.

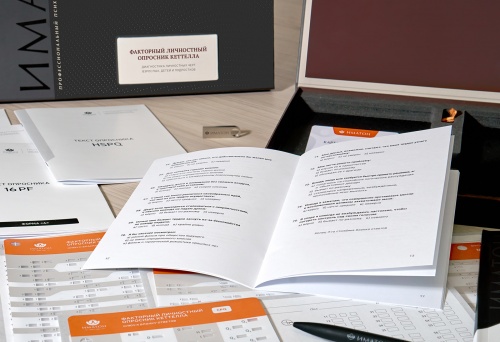

5) Сокрытие уникального как благо. Мы ставили эксперимент, в котором люди заполняли опросник Кетелла. Хитрость была в том, что человеку по ответам на вопросы первой формы опросника Кетелла предсказывали, как он будет отвечать на вопросы второй. Это привело к тому, что люди отклонялись от ответов, которые они совсем недавно давали. В частности, выросла интроверсия. Как говорится: «Счастье, когда тебя понимают, но несчастье, когда тебя раскусили».

6) Отталкивающие черты характера. Ролан Быков, создатель фильма «Чучело», говорил, что «гении выжигают всё вокруг» (он, правда, по моим воспоминаниям, не выжигал, а зажигал, но он был режиссером и актером). Забавный на фотографии, показывающий язык Эйнштейн был весьма задирист. По транзактно-аналитической классификации у него была пассивно-агрессивная адаптация. Пушкин на дуэль вызывал своих знакомых, включая друзей, более двадцати раз. Думаю, что характер таких людей может очень раздражать и вызывать у окружающих импульс отторжения.

7) Подчеркивание (а иногда и абсолютизация) идеи «границы» в психотерапии (есть и другая идея — открытости, проницаемости, со-бытийности, слитности в единое «мы»).

8) Идиосинкразия общества к проявлению сходства в поколениях, дискредитация подражателей и двойников, – высмеивание этого. Все это – культурные формы противодействия распространению и тиражированию уникальности. А потребность в этом есть…

Да простят меня присутствующие в этом зале, никто из нас не являет собой феномен преадаптации, ориентированной на адаптацию; никто не станет, я надеюсь, образцом для себя самого или для других. Неслучайно у Б. Пастернака звучит предостерегающее «но» в знаменитых строках, обращенных к себе:

«И должен не единой долькой

Не отступаться от лица,

Но быть живым, живым и только,

Живым и только до конца»

Пастернаковское «но» побуждает нас к переменам: проявляя над-адаптивность, мы не превращаем себя в эталон для самих себя. Иначе – застынем в приверженности себе.

Такой «выход» за пределы адаптации – это ведь весьма дерзкая «выходка» эволюции! Но это, скорее всего, и отличает нас от представителей животного, а теперь уже и электронного, царства. Отличает «на сегодня», «на завтра», «навсегда». В этом, думается, и состоит феномен собственно человека в неопределенном, непредсказуемом мире»

Доклад профессора В.А. Петровского «Персонология неадаптивности: человек над ситуацией»

в рамках XIII Санкт-Петербургского саммита психологов, 2 июня 2019 года

(полная видеозапись выступления)

«Подлые, нежные и вечные вопросы» – перейти к дискуссии известных учёных на Саммите психологов

.jpg)

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать