За долгую человеческую историю создано огромное разнообразие общественных практик, определяющих все сферы нашей жизни: религия, философия, наука, медицина, право, педагогика, искусство, психотерапия и др. Как пишет Л.С. Выготский, «и церковь, и военное дело, и политика, и промышленность, поскольку они сознательно регулировали и организовывали психику, имеют в основе научно неупорядоченный, но огромный психологический опыт» [15, с. 139]. В своем методологическом исследовании «Исторический смысл психологического кризиса» именно философию практики он утверждает в качестве «краеугольного камня», на котором должна строиться психология. Г.П. Щедровицкий подчеркивал необходимость методологического сопровождения как условия эффективного развития самой деятельности [32]. Философская, теоретико-методологическая база является не просто «словесным оформлением» какой-либо практики — в соответствии с тем, как она осмысляется, тем или иным путем выстраивается конкретная жизненная реальность человека.

В последнее время наблюдается повышенный интерес к изучению и использованию психотерапевтического эффекта во внепсихологических практиках, а также отказ от «чистых» форм социальных практик с целью актуализации их развивающего потенциала для личности [8]. При этом отмечается тенденция к эклектике и выходу за границы какого-либо одного узко взятого направления, поиск кумулятивных эффектов от сочетания и пересечения разных форм деятельности. Однако при том, что подобный междисциплинарный подход открывает новые возможности для работы специалистов из разных сфер, он же таит в себе риски размывания границ предметного поля. В связи с этим представляется продуктивным анализ культурно-антропологических практик «в чистом виде». С опорой на такой анализ можно в дальнейшем осуществлять попытку осознанного междисциплинарного синтеза.

Ф.Е. Василюк показывает возможность выявить специфику того или иного явления через сопоставление и противопоставление с другими, родственными ему [12]. Эвристичным видится описание особенностей разных психолого-педагогических подходов в сравнении друг с другом, сквозь призму существующих в культуре социально-антропологических практик. Это позволит не только соотнести их теоретико-методологический «каркас» и смысловую направленность, но и оценить вклад в формирование образа мыслей и действий и реальные последствия для становления личности [1; 4; 28]. Ведь, по слову Л.С. Выготского, «человек не только развивается, но и строит себя» [15, с. 1028]. Но, опять-таки, пути «построения себя» могут быть очень разными. Необходимо ответить на вопрос о том, какой образ человека конституируется целями и ценностями той или иной культурной практики, куда ведет выбранный вектор развития и какие приносит плоды, каким человек «заново рождается» благодаря соответствующей практике: рациональным, адаптивным, импульсивным, эмоциональным, спонтанным, творческим, самоопределяющимся и проч.

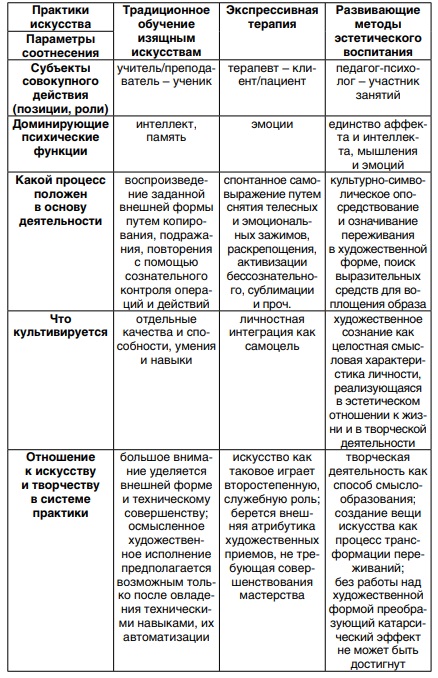

В данной заметке только наметим компаративное исследование сложившихся практик искусства в обучении, в терапии и в эстетическом воспитании (мы оставляем за скобками огромный пласт бытования искусства в сфере ритуала, в контексте народного творчества и пр.). Конечно же, все три указанные области имеют много пересечений. Однако нашей задачей будет — обнаружить и описать различия в смысловой направленности деятельности в каждой из них.

В контексте передачи и организации опыта в этих, на первый взгляд, похожих практиках первое, наблюдаемое «невооруженным глазом» различие состоит в закрепившихся социокультурных ролях субъектов интерпсихического, совокупного действия (в терминологии Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина) в структуре совместно-распределенной деятельности [34]. Один субъект взаимодействия с помощью знака, знакового опосредствования поступает так, чтобы подготовить действия другого, с ориентацией на него. И принципы его деятельности как профессионала в соответствующих сферах будут различаться [12]. Культивируются разные формы этого взаимодействия в соответствующих практиках: «главными героями» в процессе обучения выступают учитель / преподаватель и ученик, в ситуации терапии — терапевт и пациент / клиент, в развивающих практиках эстетического воспитания — педагог-психолог и участник занятий.

Исторически первой в этом ряду оформилась практика обучения изящным искусствам (музыке, танцам, изобразительному искусству, стихосложению и проч.). Так, в ситуации обучения рисованию приоритетной задачей оказывается освоение ребенком графической грамоты — умения «правильно», нормативно изображать внешнюю форму зрительно воспринимаемых предметов и явлений окружающей действительности [23]. В ситуации традиционного обучения музыке или танцам — овладение исполнительской техникой для воспроизведения нотной или хореографической партитуры [10; 13]. Однако так же, как изучение законов стихосложения еще не делает человека поэтом, знание законов перспективы и «поставленная рука» не делает художником, беглость пальцев и абсолютный или тренированный относительный слух не превращают автоматически в музыканта и напрямую никак не способствуют развитию музыкальности как эмоциональной отзывчивости на музыку [30]. Более того, за редкими исключениями, можно констатировать общую тенденцию к снижению внутренней мотивации и угасание творческого начала в детях и взрослых в ходе традиционного обучения искусствам [13; 20; 23].

Выход из этого кризиса стали искать еще в начале XX века в различных творческих студиях и лабораториях, на ниве экспериментов в области синтеза искусств. Можно сказать, что эти поиски получили два крупных вектора развития, которые оформились в виде терапии искусствами, творчеством [9; 18; 33] и в развивающих практиках эстетического воспитания [21; 22; 29].

На сегодняшний день можно говорить о том, что в области экспрессивной терапии преобладает мода на прикладные методы. Эклектичность направления проявляется в том, что нет единой школы, но зато наработан большой «арсенал» пересекающихся приемов, которые могут быть применены как в русле психодинамического подхода, так и на базе когнитивно-бихевиоральной, человекоцентрированной, гештальт-терапии, НЛП и др. Широкое распространение получают музыкальная терапия [7; 26; 27], арт-терапия [18], танцевально-двигательная терапия [6; 16], поэтическая терапия, драма-терапия и др. [33].

При очевидных достижениях и успехах применения искусства и творческого самовыражения в «лечебных целях» [9], при огромном количестве исследований на эту тему нельзя не сказать о том, что нередко оно сводится к вторичному использованию приемов различных искусств в психотерапии [11]. В таком случае происходит редукция разных культурно-антропологических практик, и иногда «вместе с водой выплескивают ребенка»: от искусства остается в лучшем случае внешняя атрибутика выразительных средств и материалов, но с небрежением к художественной форме оказывается невозможным достичь настоящего эстетического (катарсического, преображающего душу) переживания [14]. Как это ни парадоксально, сведение искусства к терапии ограничивает его действительный целительный потенциал [5].

Педагоги и психологи разных поколений искали пути формирования эстетического отношения к действительности, развития преобразующего, творческого начала в человеке. Определенные достижения в этой области были совершены как в рамках развивающего обучения Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова, так и в ряде других развивающих практик эстетического воспитания, в открытиях отдельных ярких педагогов. Были созданы подходы и программы разной степени проработанности для детей и взрослых в областях изобразительного искусства, музыки, литературного творчества, свободного танца [2; 13; 17; 21; 22; 23; 24; 25]. Их отличительной чертой является стремление опосредствовать переживания взрослым или ребенком мира через творческую деятельность, через приобщение к миру культуры (т.е. интериоризацию и «присвоение» ее открытий, распредмечивание и переозначивание) [19]. Подобно тому, как обучение ведет за собой развитие (в смысле Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и др.), эстетическое воспитание при определенных условиях может вести за собой личностное развитие и способствовать появлению новообразований в мотивационно-смысловой сфере, формированию эстетического отношения к жизни и готовности человека к свободному творческому действию [3; 20; 21].

Можно соотнести постановку задач и способы их решения в экспрессивной терапии и развивающих практиках эстетического воспитания по аналогии с сопоставлением гуманистического и экзистенциального подходов, проделанным В. Франклом. Он упоминает теорию языка К. Бюлера, согласно которой язык является: 1) способом самовыражения говорящего; 2) обращением, адресуемым к другому; 3) средством передачи «логоса» — того «нечто» из мира смыслов, о котором идет речь [31, с. 321–322]. В. Франкл утверждает: «…диалог без логоса, диалог, в котором отсутствует направленность на интенциональный референт, — это в действительности взаимный монолог, всего лишь взаимное самовыражение. Истинное общение-встреча основывается на самотрансценденции, а не просто на самовыражении. В частности, истинное общение-встреча трансцендирует себя к логосу. Псевдовстреча, с другой стороны, основывается на “диалоге без логоса”, это только платформа для взаимного самовыражения» [31, с. 322, 328].

Зафиксируем это различие: вместо центрации на себе предлагается децентрация и перенесение внимания на некую сферу жизни, на деятельность, результатом которой может стать преобразование себя. Можно сравнить это с двумя моделями мироздания — геоцентрической и гелиоцентрической. Об этом «Коперниканском перевороте» и говорит В. Франкл, сравнивая гуманистическую и экзистенциальную психологию и утверждая, что «быть человеком, по сути, означает находиться в отношении к чему-то и быть направленным на что-то иное, нежели он сам» [31, с. 322–323; курсив мой — Е.Т.].

Отметим, что принцип выработки отношения к собственным эмоциям и событиям жизни В. Франкла близок идеям овладения своими состояниями в культурно-исторической психологии Л.С. Выготского и личностного характера переживания в понимающей психотерапии Ф.Е. Василюка.

Таким образом, в разных психолого-педагогических практиках противопоставляются пути прямого, буквального самовыражения (соответствующего постулату непосредственности) и преодоления себя, выработки личностного отношения к самому себе и к реальности (в соответствии с принципом опосредствования). В одном случае «краеугольным камнем» выступает сам человек, его «Я», в другом — логос, смысл, которому человек посвящает свою жизнь.

Вернемся к соотнесению практик искусства (в формате терапии и эстетического воспитания) и обратимся к А.М. Айламазьян: «Парадокс феномена искусства состоит в том, что его преобразующее воздействие происходит именно тогда, когда к нему относятся не как к терапии, не с утилитарными намерениями, а свободно, открываясь той /символической/ реальности, которая в нем утверждается. Задача педагога, психолога и художника при таком понимании искусства совпадают в главном — помочь, организовать, добиться отклика в душах людей на произведение искусства, на выраженную в нем красоту. … Полноценный и законченный процесс творчества состоит в последовательном освобождении и очищении от прямых проекций и сублимаций через создание формы, порождающей собственные смыслы и переживания, через освоение материала и его превращения в знак» [5, с. 57–58]. Это становится возможным в динамическом процессуальном единстве переживания и его осмысления, аффекта и интеллекта в смысле Л.С. Выготского, рассматривавшего их как части одного целого — человеческого сознания.

С некоторой долей условности, обобщим результаты сопоставления различных практик искусства в виде таблицы. На наш взгляд, выявление теоретико-методологических основ различных практик искусства может способствовать более эффективному применению их психолого-педагогического потенциала в практической деятельности.

Литература

- Айламазьян А.М. Культурно-исторические аспекты психопрактик // Вопросы психологии. – 2018. – №5. – С. 54–64.

- Айламазьян А.М. Метод музыкального движения в практике дошкольного и начального школьного образования: методические материалы. – М.: ФИРО, 2013. – 80 с. – (ФГОС «Дошкольное образование»).

- Айламазьян А.М. О смыслопорождающей роли искусства в жизни человека // Мир психологии. – 2018. – №1(93). – С. 241–254.

- Айламазьян А.М. Психопрактика как предмет исследования: к проблеме схизиса в психологии // Вопросы психологии. – 2018. – №4. – С. 121–127.

- Айламазьян А.М. Размышления на тему: терапия или искусство? // Искусство как творчество социальности и проблемы социокультурной реабилитации: Сборник статей по материалам научно-практической конференции с международным участием (Москва, 12–13 мая 2010 г., Институт философии РАН, МГППУ). – М.: Круг, 2010. – С. 57–58.

- Альманах: Сборник статей, посвященный XX-летию Ассоциации Танцевально-Двигательной Терапии. IX Международная научно-практическая конференция «Со-Творчество. Сотрудничество. Развитие», 1–3 июля 2016 года / Под ред. Е.В. Буренковой. – Саратов; М.: Десятая Муза, 2016. – 370 с.

- Артемова Е.Г. Историко-практические аспекты музыкальной терапии // Современные проблемы высшего образования. Творчество в дистанционном формате: Материалы VI международной научно-практической конференции. – М.: Учебный центр «Перспектива», 2021. – С. 31–36.

- Белорусец А.С. Психотерапия, искусство и путешествия как формы социальных практик развития личности // Личность в эпоху перемен: mobilis in mobili: Материалы международной научно-практической конференции. – М.: Смысл, 2018. – С. 169–171.

- Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод). – М.: Академический проект, Альма Матер, 2012. – 487 с.

- Ваганова А.Я. Основы классического танца. – СПб: Лань, 2007. – 192 с.: ил.

- Василюк Ф.Е. Методологический анализ в психологии. – М.: МГППУ, Смысл, 2003. – 240 с.

- Василюк Ф.Е. Структура и специфика теории понимающей психотерапии // Московский психотерапевтический журнал. – 2008. – №1. – С. 5–33.

- Виноградов Л.В. Система общего музыкального воспитания. [Электронный ресурс] // Начальная школа. – 2004. – №35. – URL: https://nsc.1sept.ru/article.php?ID=200403505 (дата обращения 01.09.2022).

- Выготский Л.С. Анализ эстетической реакции: Собрание трудов. – М.: Лабиринт, 2001. – 480 с.

- Выготский Л.С. Психология развития человека. – М.: Смысл, Эксмо, 2006. – 1136 с.

- Искусство и наука танцевально-двигательной терапии: Жизнь как танец / Под ред. Ш. Чайклин, Х. Венгровер. – М.: Когито-Центр, 2017. – 419 с.

- Котов Д.А. О природе детского художественного творчества: из опыта «Детской школы мозаики» // Личность в эпоху перемен: mobilis in mobili: Материалы международной научно-практической конференции. – М.: Смысл, 2018. – С. 176–179.

- Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий. – СПб, М.: Речь, 2021. – 192 с.

- Лыкова И.А. О сущности и специфике художественно-эстетической деятельности (опыт педагогической реконструкции и моделирования) // Вестник МГУКИ. – 2015. – № 2 (64). – С. 124–133.

- Мелик-Пашаев А.А. Психологические проблемы эстетического воспитания и художественно-творческого развития школьников // Вопросы психологии. – 1989. – №1. – С. 15–23.

- Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Психология художественного творчества. Развитие художественной одаренности детей в пространстве общеобразовательной школы. – М.: Издательство Московского университета, 2022. – 240 с.

- Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2014. – 159 с.: ил.

- Полуянов Ю.А. Соотношение учебной деятельности и творчества детей на занятиях изобразительным искусством // Вопросы психологии. – 1998. – №5. – С. 94–101.

- Руднева С.Д., Пасынкова А.В. Опыт работы по развитию эстетической активности методом музыкального движения // Психологический журнал. – 1982. – Т. 3. – №3. – С. 84–92.

- Руднева С.Д., Фиш Э.М. Музыкальное движение: методическое пособие для педагогов музыкально-двигательного воспитания, работающих с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. – СПб: Гуманитарная академия, 2000. – 320 с.

- Самсонова Г.О. Музыкальная психотерапия в комплексе реабилитационных технологий: опыт применения в отечественной и зарубежной практике // Вестник восстановительной медицины. – 2013. – №13. – С. 31–37.

- Степанова Т.К. От активного движения к активному восприятию: из опыта проведения музыкальных занятий в школе для детей с глубокими нарушениями развития // Журнал практического психолога. – 2015. – №3. – С. 116–122.

- Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Антропологический принцип в психологии развития // Вопросы психологии. – 1998. – № 6. – С. 3–17.

- Танцевальные практики: семиотика, психология, культура / Под общ. ред. А.М. Айламазьян. – М.: Смысл, 2012. – 287 с.

- Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – М.: Наука, 2003. – 384 с.

- Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник. – М.: Прогресс, 1990. – 368 с.

- Щедровицкий Г.П. Избранные труды. – М.: Школа Культурной Политики, 1995. – 800 с.

- Экспрессивная терапия / Под ред. К.А. Мальхиоди. – Харьков: Гуманитарный Центр, 2022. – 272 с.

- Эльконин Б.Д. Л.С. Выготский – Д.Б. Эльконин: знаковое опосредствование и совокупное действие // Вопросы психологии. – 1996. – №5. – С. 57–63.

Источник: Ташкеева Е.И. Теоретико-методологические основания различных практик искусства (обучающих, терапевтических, развивающих) // Тренер-технолог - новая педагогическая позиция: Сборник материалов V съезда тренеров-технологов деятельностных образовательных практик. М.: Некоммерческое партнерство содействия научной и творческой интеллигенции в интеграции мировой культуры «Авторский Клуб», 2023. С. 191–200.

.jpg)

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать