Слом старого мира с глобальными трансформациями в социальном устройстве, принципиальными изменениями в технологической организации, эпохальными переменами в окружающей среде и природе человека неминуемо отражается на психологическом сюжете (А.Л. Журавлев, Д.А. Китова [1]).

В новой реальности разыгрывание прочно удерживающими свой стержень социокультурными ценностями привело к утрате существующих алгоритмов культурной трансмиссии и, как следствие, к проблемам социализации растущего человека, присвоения культурного опыта. Ситуация усложняется тем, что цифровое детство с широкими возможностями включения в техносистему как часть современной культуры погружает ребенка в онлайн-деятельность со своими требованиями и новыми ценностями (О.В. Кожевникова, В.Ю. Хотинец [2], W. Shin, B. Li [3]). Осваивая онлайн-инструменты, подростки вынуждены развертывать свою субъектность (активность и мобильность, самостоятельность и когнитивную саморегуляцию и др.), удовлетворяя свою возрастную потребность в автономии (Г.У. Солдатова [4], B. Zaman et al. [5]). Тем самым экологические системы развития ребенка (системы отношений между различными социальными институтами в обществе, по U. Bronfenbrenner1), наполняясь новым содержанием, чувствительно реагируя на взаимодействия друг с другом, корректируют процесс развития и становления растущего человека.

Неоспоримо то, что значимые взрослые стремятся остаться важнейшими образцами и эталонами для подрастающего поколения, определяя направленность и управляя процессом освоения культурного опыта, интериоризации культурных ценностей и моделей поведения. В традиционной семейной практике старшее поколение культивирует сакраментальные ограничительные ценности локального культурного домена, тогда как цифровой мир выводит ребенка из объективной жизни в мир дополненной реальности и искусственного интеллекта со свободными правилами беспрепятственного существования. M.D. Giusta et al. [6] доказывают, что современные социальные институты (система образования), предлагая новую систему ценностей, приводят к разбалансированию ценностей подрастающего поколения, в связи с тем что отвергают традиционные культурные ценности.

В современной науке одной из наиболее обсуждаемых является проблема цифрового разрыва между различными поколениями, обострения межпоколенных отношений (Г.У. Солдатова [4], T. Correa [7], B. Zaman et al. [5]). Ключевым является вопрос, насколько экологические системы — семья, образовательные организации как важнейшие агенты социализации растущего человека — и современная цифровая культура согласуются друг с другом, обеспечивая психическое развитие и личностное становление современного ребенка? Усиливается актуальность проблемы в связи с тем, что в регионах РФ с высоким этнофоном сохраняются стратегии передачи подрастающему поколению традиционных ценностей и культурных практик коллективистской направленности, вопреки предлагаемой новой реальностью «модели потребного будущего» с успешным автономным поведением суверенной личности. В силу этого востребованным становится знание о социально-психологических механизмах и закономерностях межпоколенной трансмиссии ценностей в современных социальных институтах поликультурной России. Под межпоколенной трансмиссией в социально-психологическом контексте понимается преемственность и трансформация социально значимых ценностей с распределением зависимости и ответственности между старшим и растущим поколениями [8, с. 44].

Вполне обоснованными для решения поставленной проблемы представляются теория культурных ценностей S. Schwartz [9], позволяющая исследовать межпоколенную трансмиссию в контексте передачи культурных ценностей [10], и концепция экологических систем U. Bronfenbrenner, объясняющая роль социокультурной среды в развитии ребенка с опорой на идеи культурно-исторической теории Л.С. Выготского [11] о социальной ситуации развития и культурно-опосредованном происхождении форм (моделей) поведения как высших психических функций.

Цель исследования — изучение социально-психологических закономерностей межпоколенной трансмиссии ценностей в новой социальной ситуации развития и передачи культурного опыта на примере взаимодействия матерей и подростков в семьях из этнически гомогенных регионов РФ.

В качестве общей гипотезы было выдвинуто предположение о разрыве межпоколенного взаимодействия в современных социокультурных условиях развития российского общества.

Частная гипотеза 1 — предполагаются различия в предпочитаемых культурных ценностях матерей и их детей.

Частная гипотеза 2 — предполагаются рассогласованность и неравномерность связей между культурными ценностями и межпоколенным взаимодействием в семье.

Задачи:

- Выявить общие и специфические предпочитаемые культурные ценности матерей и подростков.

- Установить эффекты культурных ценностей на межпоколенное взаимодействие в семье (мать — подросток).

Ограничением исследования является изучение региональной специфики межпоколенной трансмиссии ценностей в контексте детско-родительских отношений (матерей и подростков в семье).

Обзор литературы

Природа и общество, наделенные ценностной валентностью, предстают перед человеком в конкретном историческом облике, вполне определенных канонических формах культуры с определенными нишами развития и практиками социализации (Л.С. Выготский [11]). Цифровой формат современной социальной ситуации развития общества актуализировал проблему трансформации социальной ситуации развития ребенка с включением техносистемы со сложными инструментами взаимодействия с миром (Г.У. Солдатова [6], Г.У. Солдатова и др. [12]). Отмечается, что современные подростки в меньшей степени зависимы от значимых взрослых для получения новой информации и знаний (K. Mahroof et al. [13]]), а это означает, что традиционные способы межпоколенной трансмиссии (D. Barni et al. [14], G. Trommsdorff [15]) существенным образом меняют свой операциональный формат (T. Correa [7]).

Согласно S. Livi et al. [16, c.1359], трансмиссия ценностей обеспечивается посредством двух основных механизмов:

- трансляции детям современных востребованных социокультурных норм, способов, моделей поведения (B.L. Bayly et al. [17], Y.J. Pan et al. [18]);

- закрепления их и поддержания во времени родителями, несмотря на преобразования, вызванные изменениями в социальной ситуации (инновации, социальные или межэтнические конфликты), либо привнесенные новыми поколениями (M. Binder [19], Z. Cemalcilar et al. [20], F. Danioni et al. [21], S. Fox et al. [22]).

N. Sümer et al. [23] отмечают, что традиционная вертикальная межпоколенная трансмиссия ценностей в большей мере прослеживается в коллективистских культурах, нежели чем в индивидуалистских. Однако следует заметить, что в настоящее время трансформации межпоколенных взаимодействий начинают приобретать различные формы передачи культурного опыта со сменой фигураций в разных направлениях (префигуративных, кофигуративных, постфигуративных и др.) (М.С. Гусельцева [8], Т.Д. Марцинковская [24], Г.У. Солдатова [4], J.W. Berry et al. [10]), изменением структуры ценностей и их магнитуд (высоты, силы, наполненности и др.). Со сменой экологии человеческого развития социальные институты — основные агенты передачи ценностей — пытаются скоординировать свою деятельность, выстраивая приоритетность ценностей по принципу значимости и полезности (M.J. Gelfand et al. [25], K.-P Tam [26], K.-P. Tam, H.-W. Chan [27]). В связи с этим ставятся вопросы, связанные с изменением процесса трансмиссии культурных ценностей и его результатов в различных социокультурных контекстах и условиях жизнедеятельности общества (D. Barni et al. [13], Д.И. Дубров, А.Н. Татарко [28], В.Ю. Хотинец и др. [29]). В мегаполисах с широкими информационными каналами переходы от одной формы трансмиссии к другой, способы альтернации культурных практик существенно ускоряются по сравнению с более традиционными малыми сельскими поселениями с гомогенным этнофоном.

Так, в исследовании Д.И. Дуброва, А.Н. Татарко [28] подтверждается, что в урбанизированной среде преимущественно транслируются от родителей к детям ценности Самопреодоления (Универсализм, Благожелательность), а в сельской — ценности Сохранения (Традиция, Конформизм, Безопасность). D. Barni et al. [13] доказывают, что старшее поколение в семье в первую очередь стремится культивировать традиционные ценности, тогда как подрастающее поколение более открыто новым вызовам, способствующим автономии. В работе A.K. Döring et al. [30] подтверждается гипотеза о том, что просоциальные образовательные цели родителей могут способствовать межпоколенной трансмиссии, иными словами, просоциальные образовательные цели являются предиктором согласования ценностей родителей и детей: чем больше родитель ориентирован на то, чтобы ребенок усвоил просоциальные ценности, тем больше будет сходство ценностей в двух поколениях.

К традиционным ценностям принято относить устойчивые базовые культурные ценности, обеспечивающие культурно-историческое единство и непрерывность развития общества, определяющие его самобытность и жизнеспособность и обладающие универсальностью в отношении прав и свобод человека (А.В. Подстрахова [31], В.Ю. Хотинец [32], S.H. Schwartz [8]). Цифровой вызов современности требует определённой перезагрузки привычной системы ценностей от содержания духовных скреп к действию в отношении изменчивости мира (мобильности, гибкости, толерантности к неопределённости, самопреодоления, защиты от манипуляций и экспансии и др.).

По мнению В.С. Степина, в техногенной цивилизации приоритетным становится идеал креативной деятельности — творческо-рационального оперирования конструкциями природы и естества как бесконечного резервуара ресурсов для обеспечения технологического прогресса [33, c. 163]. Постиндустриализация переводит традиционалистские общества на путь техногенного развития, в лучшем случае сохраняя фрагменты традиционалистской культуры с вынужденной адаптацией их к новым ценностям [34, с. 9]. Страны, которые приспособлены сохранять и адаптировать элементы традиционной культуры к новым условиям развития общества, могут продуцировать новые стратегии развития и построения своего будущего. Тем самым новая система ценностей, сформированная в диалоге традиционной и модерновой культур, становится позитивным фактором становления многополярности в структуре глобализирующегося мира [33, c. 165].

Культурные ценности в «Основах законодательства Российской Федерации о культуре» определяются как «нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи…»2. В современной психологической науке придерживаются понимания культурных ценностей как способов решения базовых проблем регулирования человеческой деятельности. В трудных ситуациях они служат важнейшей цели — обеспечить действенными возможностями преодоления трудностей, наиболее надежными, простыми в освоении и результативными для членов этнокультурного сообщества (В.Ю. Хотинец [32]). Так, Ш. Шварц (S.H. Schwartz) [8] выделил три основные проблемы, с которыми прежде всего сталкиваются представители тех или иных этнокультурных сообществ, в частности, отношения между индивидом и группой, обеспечение социально-ответственного поведения, отношение человека к природному и социальному окружению. Структура культурных измерений Ш. Шварца используется для выявления базовых ценностей в границах социокультурной реальности для изучения комплекса материальных и духовных активов, индикаторов развития человеческого сообщества.

Итак, анализ поставленной проблемы в современной науке позволяет обозначить основные направления изучения передачи ценностей в семье как главном агенте социализации и наиболее «сильной» системе развития ребенка и стратегии исследования взаимодействия между поколениями в различных контекстах современной социокультурной реальности.

Методология, материалы и методы

Методологической основой исследования является теория культурных ценностных ориентаций Ш. Шварца [8], определяющих способы решения базовых проблем социального индивида в регулировании деятельности; концепция экологических систем U. Bronfenbrenner, объясняющая процессы ценностной трансмиссии во взаимодействии ребенка с внешним миром. Согласно U. Bronfenbrenner, сложная экологическая система состоит из пяти взаимосвязанных и вложенных одна в другую подсистем: микросистема (семья, детская субкультура), мезосистема (взаимосвязи между элементами микросистемы, например, между семьей и воспитателем, между сверстниками ребенка и семьей), экзосистема (социальные сети родителей), макросистема (культура общества) и хроносистема (временная трансспектива), — влияющих на развитие ребенка.

Теоретико-методологический анализ проблемы исследования в психологической науке проводился на материале опубликованных научных работ (всего 108) из международных баз данных Scopus и WoS. При поисковом запросе были использованы ключевые слова на русском языке: «образование и ценности», «межпоколенная трансмиссия» и на английском языке: «values and education», «intergenerational transmission».

Эмпирическое исследование проводилось в 2019 году на территории сельских поселений (Пермский край, Удмуртия) Российской Федерации с привлечением реальных этноязыковых групп автохтонных народов (N = 491 чел., 173 матери и 218 подростков (52,8% женского пола)):

- финно-угорская группа — удмурты (Удмуртская Республика): матери (47 человек, средний возраст 43,0 года, SD = 5,89), подростки (50 человек, средний возраст 14,9 года, SD = 2,38); коми-пермяки (Коми-Пермяцкий округ Пермского края): матери (44 человека, средний возраст 40,7 года, SD = 5,49), подростки (48 человека, средний возраст 14,2 года, SD = 0,77);

- тюркская группа — татары (гайнинские) (Пермский край): матери (20 человек, средний возраст 39,2 года, SD = 5,00), подростки (38 человек, средний возраст 14,1 года, SD = 0,59); башкиры (гайнинские) (Пермский край): матери (35 человек, средний возраст 42,7 года, SD = 6,12), подростки (32 человека, средний возраст 14,3 года, SD = 0,88);

- славянская группа — русские (Пермский край): матери (27 человек, средний возраст 39,6 года, SD = 4,04), подростки (50 человек, средний возраст 14,8 года, SD = 0,66).

При организации выборочной совокупности участников исследования (этнической гомогенности выборок) учитывались этническая самоидентификация, этнический статус и состав населения Пермского края и Удмуртской Республики. Следует отметить, что автохтонные народы в центральной России (удмурты, коми-пермяки, гайнинские татары и башкиры) в большинстве своем проживают в сельской местности вдали от крупных городов. Выборочная совокупность старшего поколения в каждой этногруппе была представлена матерями, и прежде всего это связано с тем, что традиционно у народов РФ межпоколенная трансмиссия в семье осуществляется именно с их активным участием; младшего поколения — подростками, так как в этом возрасте активно формируется система ценностей с установлением иерархии с различными магнитудами.

Сбор эмпирических данных осуществлялся на добровольной основе при наличии письменного разрешения матерей для проведения психодиагностики подростков во внеурочное время.

Исследование проходило в два этапа с привлечением практических психологов — носителей родного языка:

- индивидуальная беседа с каждым участником на родном языке для подтверждения данных об этнической идентичности,

- групповое исследование: работа со стимульным материалом на русском языке.

Отсутствие ответов в бланках предложенных методик считалось отказом от дальнейшего участия в исследовании.

Ценности измерялись с помощью опросника диагностики культурных ценностей Ш. Шварца в адаптации В.Н. Карандашева [35], содержащего 57 ценностей, каждая из которых относится к тому или иному мотивационному типу: Самостоятельность, Стимуляция, Гедонизм, Достижение, Власть, Безопасность, Конформность, Традиция, Благожелательность, Универсализм. Испытуемые оценивали степень важности каждой ценности как руководящего принципа жизни по шкале от -1 до 7. Чем выше балл в этом диапазоне, тем более значимой является ценность.

Для выявления отношения матери к ребенку была применена методика «Детско-родительские отношения подростков» (О.А. Карабанова, П.В. Трояновская) [36], включающая в себя 19 шкал, объединенных в блоки:

- особенности эмоциональных отношений матери и подростка;

- особенности общения и взаимодействия;

- контроль;

- противоречивость / непротиворечивость отношений;

- дополнительные шкалы (удовлетворение потребностей, неадекватность образа ребенка, отношение матери с отцом, удовлетворенность отношениями с матерью, ценностные ориентации, оказывающие влияние на отношения с матерью (открытые вопросы)).

Подросток оценивал, насколько поведение матери соответствует приведенным описаниям, по 5-балльной шкале от 1 до 5, где 1 — подобное поведение не встречается у матери никогда, 5 — подобное поведение встречается у матери всегда.

Для изучения особенностей межпоколенного взаимодействия в семье (мать — ребенок) был использован опросник «Взаимодействие родителя с ребенком» И.М. Марковской [37], представленный двумя вариантами — для подростков и для матерей с включением 10 шкал: нетребовательность — требовательность родителя, мягкость — строгость родителя, автономность — контроль по отношению к ребенку, эмоциональная дистанция — эмоциональная близость ребенка к родителю, отвержение — принятие ребенка родителем, отсутствие сотрудничества — сотрудничество, несогласие — согласие между ребенком и родителем, непоследовательность — последовательность родителя, авторитетность родителя, удовлетворенность отношениями ребенка с родителем. Степень согласия с предложенными утверждениями осуществлялась по 5-балльной системе от 1 до 5, где 1 — абсолютное несогласие, 5 — высокая степень согласия.

Для обработки эмпирических данных использовались методы математической статистики: описательная статистика (выявление основных характеристик распределения), структурное моделирование (моделирование структурными уравнениями — Structural Equation Modeling (SEM)), представляющее собой комбинацию корреляционного, множественного регрессионного, факторного, дисперсионного и ковариационного анализа с применением специализированного программного обеспечения (нами используется IBM SPSS Statistics V22.0 for Windows со встроенным модулем IBM SPSS AMOS V22.0). В качестве независимых переменных в двух выборочных совокупностях (матерей и детей) выступили показатели культурных ценностей, зависимых — показатели взаимодействия родителей с подростками. Согласно методическим допущениям, выявление влияния изучаемых культурных ценностей на межпоколенное взаимодействие (мать — подросток) на уровне микросистемы (семьи) позволяет определить межпоколенную трансмиссию ценностей в семье.

Для проверки выдвинутых гипотез были построены две модели межпоколенной трансмиссии ценностей на выборке матерей и подростков. Объединение всех матерей и всех детей отдельно в выборочные совокупности позволяет выйти на выявление общих закономерностей межпоколенной трансмиссии ценностей в семьях автохтонных этногрупп. Ограничениями исследования являются:

- предметное — межпоколенная трансмиссия ценностей во взаимодействии «мать — подросток»;

- качественно-количественное — 491 матерей и подростков, представляющих малочисленные автохтонные народы Предуралья России.

Результаты исследования

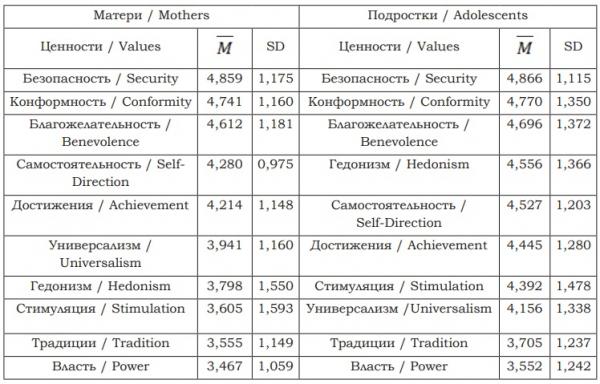

Для проверки первой частной гипотезы было осуществлено межгрупповое сравнение культурных ценностей матерей и подростков (см. табл.1), позволившее выявить общность и отличительность в преференциях ценностей. Полученные данные свидетельствуют о том, что в обеих группах к предпочитаемым ценностям относятся в первую очередь коллективистские ценности: ценности поддержания стабильности общества и Мы-идентичности (Безопасность, Конформность), ценности позитивного взаимодействия (Благожелательность) и ценности индивидуализма — ценности автономности и независимости (Самостоятельность), ценности достижения и успешности (Достижение). Фиксируется факт о своеобразной интеграции ценностей коллективистской и индивидуалистической направленности, в частности, корреспондирования коллективистских ценностей-целей и индивидуалистических ценностей-средств. A. Prioste et al. [38] предлагают усилить трансляцию индивидуальных ценностей между поколениями с целью сплочения семьи и части семейной мифологии.

Таблица 1. Предпочитаемые культурные ценности матерей и подростков

Вместе с тем, у подростков выявленный ряд преференций дополняется ценностями наслаждения жизнью (Гедонизм), поддержания жизненной активности (Стимуляция), понимания и терпимости (Универсализм). Не вызывают удивления обнаруженные у подростков ценности удовольствия, эскапизма и стимуляции жизненной активности, «въедливо» насаждаемые массмедиа. Подросток, быстро теряя интерес, не получает удовлетворения от тех видов активности, которые ранее были им актуализированы. Неустойчивость ценностно-смысловой системы с предпочтением ценностей гедонизма ценностям самореализации, отсутствие эмоциональных связей со значимыми взрослыми, дефицитарность положительных эмоций толкают подростка к поиску наслаждений любыми способами достижения, что нередко приводит к аддиктивному сценарию получения удовольствия. Вместе с тем, понимание и принятие не теряют значимость в подростковых экспектациях в межличностных отношениях как ведущей деятельности в этом возрасте.

Следует заметить, что полученные результаты согласуются с данными исследовательского проекта «Ценностный атлас России»3 о ценностных ориентациях современных подростков, в системе которых самыми приоритетными стали доброта (как стремление к благополучию близких людей), самостоятельность в мыслях и действиях и гедонизм (стремление к наслаждению или чувственному удовольствию)

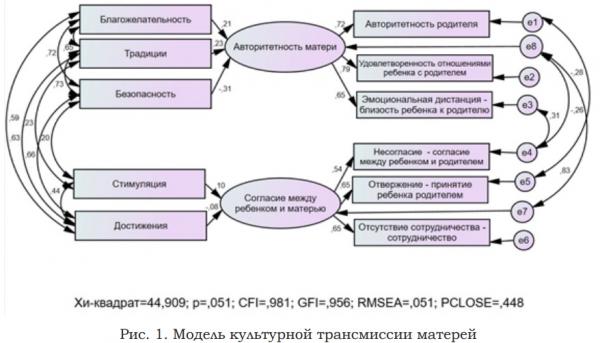

Для проверки второй частной гипотезы были построены модели культурной трансмиссии в группах матерей (рис. 1) и подростков (рис. 2), в которых культурные ценности выступили независимыми переменными, а показатели отношений между матерями и подростками — зависимыми. Каждая латентная переменная в моделях (Авторитетность матери, Согласие между ребенком и матерью, Поощрение автономности) была протестирована средствами конфирматорного факторного анализа. Критерии согласия моделей свидетельствуют о приемлемом соответствии моделей исходным данным (модель культурной трансмиссии матерей: Хи-квадрат = 44,909, p = 0,051; CFI = 0,981, GFI = 0,956; RMSEA = 0,051, PCLOSE = 0,448; модель культурной трансмиссии подростков: Хи-квадрат = 31,550, p = 0,293; CFI = 0,987, GFI = 0,957; RMSEA = 0,024, PCLOSE = 0,865). Для проверки значимости предикторов были рассмотрены стандартизированные коэффициенты регрессионных связей между переменными.

Результаты анализа полученных моделей культурной трансмиссии матерей и подростков (рис. 1, 2) показали положительный эффект ценности Благожелательность:

- на латентную переменную в группе матерей — Авторитетность матери (β = 0,21, p ≤ 0,001), включающую в себя самооценку матери в сфере ее влияния на ребенка (β = 0,72, p ≤ 0,001), удовлетворенность отношениями между матерью и подростком (β = 0,79, p ≤ 0,001), эмоциональную близость матери с подростком (β = 0,65, p ≤ 0,001);

- на латентную переменную в группе подростков — Поощрение автономности (β = 0,32, p ≤ 0,001), потребность в которой усиливается в подростковом возрасте, дополненную эмоциональными отношениями с родителями (Принятие (β = 0,93, p ≤ 0,001)), конъюнктивным взаимодействием с матерью (Поощрение Автономности (β = 0,78, p ≤ 0,001), Сотрудничество (β = 0,82, p ≤ 0,001)) и удовлетворенностью подростка материальными и ментальными потребностями в семье (β = 0,88, p ≤ 0,001).

Обращаясь к модели 1, устанавливаем, что в группе матерей ценности сохранения культурных традиций и моделей поведения (Традиции — ценности групповой солидарности) (β = 0,23, p ≤ 0,001), а также ценности конкурентности и состязательности (Стимуляция — открытость к изменениям) (β = 0,10, p ≤ 0,001) способствуют повышению Авторитетности матерей с удовлетворенностью отношений с детьми и предопределяют Согласие между ними в воспитательных ситуациях, партнерские отношения в совместной деятельности. Вместе с тем, фиксируются отрицательные связи между ценностью стабильности и определенности в жизни (Безопасность — адаптированность в предсказуемом мире) и авторитетностью матери (β = -0,31, p ≤ 0,001); ценностью достижения и успешности для получение социального одобрения (Достижение — самоутверждение) и согласием между матерью и подростком (β = -0,08, p ≤ 0,001). Допускаем, что эти ценности могут привести к межпоколенной дизъюнктивности — разобщенности в отношениях матерей с подростками. Результаты согласуются с данными современных исследований о несоответствии системы ценностей подростков и их родителей. Согласно результатам исследования A.K. Ramiz, C.R. Vakil [39], в сельских регионах традиционная форма трансмиссии ценностей начинает претерпевать изменения по причине обостряющегося межпоколенного конфликта ценностей.

Анализ связей в модели 2 позволил определить, что ценность понимания и терпимости (Универсализм — Самопреодоление) положительно связана с латентной переменной Авторитетность матери (β = 0,27, p ≤ 0,001). Поскольку межличностные отношения являются ведущей деятельностью в подростковом возрасте, подросток стремится выстраивать отношения с другими и в то же время подобного ожидает и от своих родителей, усиливая сферу их влияния.

Обсуждение результатов

В исследовании была поставлена цель — изучение социально-психологических закономерностей межпоколенной трансмиссии ценностей в новой социальной ситуации развития и передачи культурного опыта на примере взаимодействия матерей и подростков в семьях из этнически гомогенных регионов РФ. Важность проведенного исследования заключается в том, что полученные результаты способствуют пониманию особенностей современной социализации развития подростка в динамично изменяющемся мире, расширяют представления о взаимодействии современных подростков с основными трансмиттерами культурного опыта. Выявленные социально-психологические закономерности межпоколенной трансмиссии ценностей выводят в проблемное поле о личностном становлении и развитии современных детей в контексте динамичных социокультурных изменений в мире.

Итак, по результатам решения первой задачи (табл. 1) установлена своеобразная интеграция ценностей-целей коллективистской направленности и ценностей-средств индивидуалистской направленности во всей выборочной совокупности матерей и подростков. По сути, ценности-цели, служащие руководящими принципами жизни человека, ориентируют на совместность и событийность жизнедеятельности в стабильных и безопасных условиях. В современной реальности произошедшая социальная перезагрузка ценностей в коллективистской стране вывернула инструментальные ценности в формат успешности и достижимости с потребностью человека быть независимым и самостоятельным. Отношения между целями и средствами различной направленности получили характер сложной совместимости, предрекаемый определенного рода трудности в достижении приоритетов собственной жизни, с одной стороны. С другой стороны, в изменяющемся социокультурном контексте представители подрастающего поколения сталкиваются с новыми вызовами и новыми социальными ценностями, к которым они должны приспособиться, чтобы быть успешными в жизни. Согласно G. Trommsdorff [15], полная передача ценностей от одного поколения другому без каких-либо модификаций не целесообразна, поскольку новым поколениям приходится адаптироваться к измененным условиям жизни. Вернее всего, будет являться полезным принятие традиционных ценностей коллективизма в микросистеме (семейном контексте), а целесообразным принятие ценностей индивидуализма в экзосистеме (социальном и профессиональном контексте, в институционализированных социальных организациях) (A. K. Ramiz, C. R. Vakil [39], K.-P. Tam [26], H.C. Triandis [40]).

Установлено, что в структуру формирующейся системы ценностей подростков вошли ценности удовольствия и чувственного наслаждения как принцип удавшейся жизни, усердно насаждаемые в современном медийном пространстве. Согласно Ш. Шварцу [8], ценности гедонизма находятся в антагонистических отношениях с ценностями эгалитаризма как равенства возможностей. Можно предположить, что ожидает растущее поколение, если принцип удовольствия станет ведущим в регулировании их психической активности с высокой потребностью в достижимости, невзирая ни на какие паритеты и согласия в обществе.

В результате решения второй задачи средствами моделирования структурными уравнениями (рис. 1, 2) установлено, что в качестве значимого культурного предиктора межпоколенного взаимодействия выступает ценность Благожелательность. И этому есть достаточно убедительное объяснение в словах Н.О. Лосского о том [41, с. 68–72], что к числу первичных основных свойств народа России принадлежит выдающаяся его доброта. Рассуждая о современной проблеме в мировом сообществе, связанной с пандемией, K. Schwab, T. Malleret [42] указали, что чувство солидарности с предпочтением общего блага над индивидуальными чаяниями и потребностями спасает народы в ситуации социальных катаклизмов. Такие ценности, как доверие, солидарность и инклюзивность, становятся сильными определяющими элементами и важными факторами успеха в сдерживании экзистенциальных угроз человечеству, что является обнадеживающим для нашей страны.

Исходя из данных (рис. 1), допускаем, что межпоколенная трансмиссия в исследуемых семьях осуществляет важную функцию передачи подрастающему поколению культурного опыта от значимых взрослых. Матери стремятся поддерживать необходимый уровень мотивации и активности подростков в освоении социально-значимой деятельности. Это согласуется с положениями N. Wu et al. [43] о том, что родительские устремления играет важную роль в передаче культурных ценностей между поколениями. Как отмечал Л.С. Выготский [10], в подростковом возрасте происходят интенсивные изменения в движущих силах поведения. По механизму действия мотивы из непосредственно действующих переходят в статус порождающихся на основе сознательно поставленной цели и осознанно принятого намерения (Л.И. Божович [44]). Вместе тем, наблюдается определенного рода «расшатывание» процесса инкультурации, выражающееся в том, что поддержание регламентированности и упорядоченности жизни ребенка (Безопасность), высокое стремление матери сделать из него достойного, трудолюбивого и образованного человека (Достижение) приводит к некоторому снижению материнского влияния. Полученные данные согласуются c результатами исследований с D. Barni et al. [13], A.K. Döring et al. [30], в которых указывается, что современные родители стремятся, чтобы их дети соответствовали социальным нормам, ценили безопасность и следовали традициям (консервативные образовательные цели, контролируемая мотивация). И в то же время они желают, чтобы их дети были открыты для нового опыта и были предприимчивыми (образовательные ценности открытости изменениям, автономная мотивация). С одной стороны, взрослые тяготеют к тому, чтобы их дети помогали и поддерживали других, заботились о людях и природе (просоциальные или самотрансцендентные образовательные цели) и боролись за статус и власть, демонстрировали свои способности и были лучше, чем другие (образовательные цели самосовершенствования), — с другой.

Понимание и терпимость в отношениях с матерью (Универсализм) обеспечивают включенность подростков в сотрудничающие взаимодействия, совместность усилий в решении их проблем (рис. 2). Не вызывает возражений, что подросток нуждается в теплых, гибких отношениях с родителями, связанных с переживанием положительных эмоций. Позитивный эмоциональный канал в детско-родительских отношениях качественно обеспечивает процесс овладения подростками культурно-приемлемыми моделями поведения. В исследованиях L. Augustijn [45], N. Wu et al. [43] установлено, что родительские ожидания и устремления молодежи положительно коррелируют только тогда, когда дети указывают на эмоциональную близость с родителями, высокий уровень родительского тепла. Обнаружена (C. Hoellger [46]) устойчивость сопряженности ценностей в семье с родительским удовлетворением в диадных отношениях «отец — ребенок» и с интенсивными контактами между матерями и сыновьями.

Как видно в модели 1 (рис.1), авторитетность матери в семье достигается, прежде всего, за счет культивирования ценностей сохранения традиций, поддержания стабильности, порядка и безопасности. В свою очередь в модели 2 (рис. 2) устанавливаем, что материнскому авторитету со стороны подростков способствуют ценности Самопреодоления (выход за пределы своего Я). Полученные результаты выявляют различные пути и способы межпоколенной трансмиссии в современном обществе, а также влияние детей на процесс передачи ценностей, что подтверждают результаты других исследований. Так, в работе J. Vonk et al. установлено [47], что родители, которые имели больший авторитет со стороны детей, убедительно доказывали значимость корреспондируемых ими ценностей для функционирования общества и гибко обеспечивали детям их принятие. Вместе с тем, поощрение автономии со стороны родителей, и прежде всего матери, позволяет детям легко и просто общаться с близкими без особых рисков обидеть их и огорчить (D. Barni et al., [13]). E. Luria et al. [47] рассмотрели двунаправленную модель межпоколенного взаимодействия, когда дети сами направляют процесс освоения социокультурных норм, ценностей и религиозных убеждений.

Теоретическая значимость полученных результатов заключается в возможности восполнения имеющихся знаний об особенностях социализации цифрового поколения в контексте традиционной инкультурации, о трансформации социальной ситуации развития подрастающего поколения в фокусе новой реальности и возможности взаимодействия между поколениями «разных миров». Практическая значимость полученных знаний раскрывается в возможности их использования в построении современных концепций воспитания и разработке психолого-педагогических технологий социализации растущего человека в контексте эпохальных трендов.

Заключение

Проведенное исследование отвечает на актуальный вопрос, насколько в новой социокультурной реальности первичные социальные институты как важные агенты социализации растущего человека осуществляют функцию культурных трансмиттеров. Получены данные о социально-психологических закономерностях межпоколенной трансмиссии ценностей в этнических семьях современной поликультурной России, обеспечивающих социализацию растущего человека: формирование способов взаимодействия с миром, овладение новыми формами деятельности и моделями взаимоотношения со взрослыми.

По результатам проведенного можно сформулировать следующие выводы.

1. Общая структура предпочитаемых культурных ценностей матерей и детей из семей поликультурных регионов с повышенным этнофоном включила в себя ценности поддержания стабильности общества и Мы-идентичности (Безопасность, Конформность), позитивного взаимодействия (Благожелательность) и ценности автономности и независимости (Самостоятельность), достижения и успешности (Достижение), что фиксирует своеобразную интеграцию коллективистских ценностей-целей и индивидуалистических ценностей-средств, типичную для современного российского общества. Это объясняется сдвигом приоритетов в обществе от социального благополучия в сторону собственной достижимости и успешности в проектировании жизни и ее реализации.

2. Отличия в структуре предпочитаемых культурных ценностей матерей и детей заключаются в том, что у подростков выявленный ряд преференций дополняется ценностями наслаждения жизнью (Гедонизм), поддержания жизненной активности (Стимуляция), понимания и терпимости (Универсализм), что объясняется их возрастной спецификой, высокой потребностью в обретении автономии, преодоления поведенческой и эмоциональной зависимости от родителей.

3. Модель культурной трансмиссии матерей раскрывает закономерности передачи детям разнонаправленных ценностей Сохранения и Открытости к изменениям, в частности, благожелательности и доброты в отношениях с другими, сохранения культурных традиций и ценностей, регулирующих активное и состязательное поведение. Полагаем, что поддержание регламентированности и упорядоченности жизни ребенка (Безопасность), высокое стремление матери сделать из него трудолюбивого и образованного человека (Достижение) приводят к сопротивлению формирования этих паттернов поведения со стороны подростков. В модели матерей ценности сохранения культурных традиций становятся предикторами авторитетности матери и ее влияния на детей.

4. Модель культурной трансмиссии подростков показывает вклад ценностей доброты (Благожелательность), понимания и толерантности в межличностных отношениях (Универсализм) в процесс инкультурации растущего поколения. В модели подростков ценности самопреодоления (доброта, взаимопонимание и терпимость) являются предикторами авторитета матери в воспитательном процессе. Выявленные «столкновения» в межпоколенном взаимодействии объясняются возрастными закономерностями в отношениях между родителями и детьми в подростковом возрасте.

Таким образом, межпоколенная трансмиссия в поликультурных регионах РФ сохранила свои устойчивые механизмы передачи ценностей традиционной коллективистской направленности. Вместе с тем, отвечая на вызовы новой социокультурной ситуации, детям передаются активностные паттерны поведения для расширения их возможностей вхождения в мир жесткой конкуренции с растущей неопределенностью и высоких рисков. Очевидно, что поиск принципов, механизмов, путей интеграции и согласования разновалентных культурных ценностей есть залог социального развития современного поликультурного российского общества.

Перспективным в продолжении исследования является изучение современных цифровых ценностей и их согласование с установленными предпочитаемыми традиционными ценностями российской культуры в процессе социализации подрастающего поколения, технологии которой обеспечивает система современного образования РФ.

Примечания

1 Making human beings human: Bioecological perspectives on human development / Ed. by U. Bronfenbrenner. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2004. 336 p.

2 Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 30.04.2021) [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant. ru/document/cons_doc_LAW_1870/ (дата обращения: 10.08.2021).

3 Проект «Ценностный атлас России» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https:// innopraktika.ru/napravleniya-deyatelnosti/proekty-razvitiya/cennostny-atlas/ (дата обращения: 10.08.2021).

Список использованных источников

- Журавлёв А. Л., Китова Д. А. Социально-психологические ресурсы развития общества в условиях цифровых технологий // Социологическая наука и социальная практика. 2020. Т. 8. № 2. С. 24–40. DOI: 10.19181/snsp.2020.8.2.7301

- Кожевникова О. В., Хотинец В. Ю. Субъект деятельности в условиях перехода к цифровому миру (по материалам международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы практической и прикладной психологии в современной социокультурной ситуации») // Психологический журнал. 2021. Т. 42. № 2. С. 131–134. DOI: 10.31857/ S020595920014222-0

- Shin W., Li B. Parental mediation of children’s digital technology use in Singapore // Journal of Children and Media. 2016. № 11 (1). Р. 1–19. DOI: 10.1080/17482798.2016.1203807

- Солдатова Г. У. Цифровая социализация в культурно-исторической парадигме: изменяющийся ребенок в изменяющемся мире // Социальная психология и общество. 2018. Т. 9. № 3. С. 71–80. DOI: 10.17759/sps.2018090308

- Zaman B., Nouwen M., Vanattenhoven J., de Ferrerre E., Looy J. V. A qualitative inquiry into the contextualized parental mediation practices of young children’s digital media use at home // Journal of Broadcasting & Electronic Media. 2016. № 60 (1). Р. 1–22. DOI: 10.1080/08838151.2015.1127240

- Giusta M. D., Hashimzade N., Myles G. D. Schooling and the intergenerational transmission of values // Journal of Public Economic Theory. 2016. № 19 (1), Р. 1–17. DOI: 10.1111/jpet.12184

- Correa T. The power of youth: How the bottom-up technology transmission from children to parents is related to digital (in)equality // International Journal of Communication. 2015. № 9. Р. 1163–1186. Available from: https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/2393 (date of access: 15.10.2021).

- Гусельцева М. С. Особенности межпоколенных отношений в условиях транзитивного общества [Электрон. ресурс] // Мир психологии. 2017. № 1 (89). С. 38–51. Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_29671987_21712472.pdf (дата обращения: 10.08.2021).

- Schwartz S. H., Cieciuch J. Measuring the refined theory of individual values in 49 cultural groups: psychometrics of the revised portrait value questionnaire // Assessment. 2021. DOI: 10.1177/1073191121998760

- Berry J. W., Poortinga Y. H., Breugelmans S. M., Chasiotis A., Sam D. L. Cross-cultural psychology: Research and applications. (3 ed.) Cambridge University Press, 2011. 626 р. DOI: 10.1017/CBO9780511974274

- Выготский Л. С. Психология развития ребенка. Москва: Издательство Эксмо, 2006. 512 с.

- Солдатова Г. У., Рассказова Е. И., Нестик Т. А. Цифровое поколение России: компетентность и безопасность. Москва: Смысл, 2017. 375 с.

- Mahroof K., Weerakkody V., Onkal, D. et al. Technology as a disruptive agent: intergenerational perspectives // Information Systems Frontiers. 2020. № 22. Р. 749–770. DOI: 10.1007/s10796-018-9882-3

- Barni D., Donato S., Rosnati R., Danioni F. Motivations and contents of parent-child value transmission // Journal of Prevention & Intervention in the Community. 2017. № 45 (3). Р. 180–186. DOI:10.1080/10852352.2016.1198125

- Trommsdorff G. Intergenerational relations in cultural context and in socio-economic change // Youth in education: The necessity of valuing ethnocultural diversity / C. Timmerman et al. (Ed.). London: Routledge, 2016. P. 11–26. Available from: https://www.researchgate. net/publication/325310756_Youth_in_Education_The_necessity_of_valuing_ethnocultural_diversity (date of access: 15.10.2021).

- Livi S., Pierro A., Rullo M., Kruglanski A. Motivational underpinnings of intergenerational transmission // Journal of Cross-Cultural Psychology. 2015. № 46 (10). Р. 1356–1360. DOI:10.1177/0022022115605902

- Bayly B. L., Bumpus, M. F. Patterns and implications of values similarity, accuracy, and relationship closeness between emerging adults and mothers // Journal of Moral Education. 2020. № 49 (4). Р. 496–511. DOI: 10.1080/03057240.2019.1669545

- Pan Y.J., Sun L., Dong S.S., Tu Y. Intergenerational conflicts and transmission of values in raising 0–2-year-old Chinese babies // Studying babies and toddlers. International perspectives on early childhood education and development / L. Li, G. Quiñones, A. Ridgway (Eds.) Springer Singapore, 2017. Р. 107–122. DOI: 10.1007/978-981-10-3197-7_8

- Binder M. (Home-)schools of democracy? On the intergenerational transmission of civic engagement // Social Indicators Research: An International and Interdisciplinary Journal for Quality-Of-Life Measurement. 2020. № 149 (3). Р. 911–945. DOI: 10.1007/s11205-020- 02278-y

- Cemalcilar Z., Secinti E., Sumer N. Intergenerational transmission of work values: a meta-analytic review // Journal of Youth and Adolescence. 2018. № 47 (8). Р. 1559–1579. DOI:10.1007/s10964-018-0858-x

- Danioni F., Barni D., Rosnati R. Transmitting sport values: The importance of parental involvement in children’s sport activity // Europe’s Journal of Psychology. 2017. № 13 (1). Р. 75–92. DOI:10.5964/ejop.v13i1.1265

- Fox S., Hampton J.M., Muddiman E., Taylor C. Intergenerational transmission and support for EU membership in the United Kingdom: The case of Brexit // European Sociological Review. 2019. № 35 (3). Р. 380–393. DOI:10.1093/esr/jcz005

- Sümer N., Pauknerová D., Vancea M., Manuoğlu E. Intergenerational transmission of work values in Czech Republic, Spain, and Turkey: parent-child similarity and the moderating role of parenting behaviors // The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 2019. № 682 (1). Р. 86–105. DOI: 10.1177/0002716219830953

- Марцинковская Т. Д. Современная психология – вызовы транзитивности [Электрон. ресурс] // Психологические исследования. 2015. № 8 (42). Режим доступа: http:// psystudy.ru/index.php/num/2015v8n42/1168-martsinkovskaya42.html (дата обращения: 10.08.2021).

- Gelfand M. J., Harrington J. R. The motivational force of descriptive norms // Journal of Cross-Cultural Psychology. 2015. № 46 (10). Р. 1273–1278. DOI: 10.1177/0022022115600796

- Tam K.-P. Understanding intergenerational cultural transmission through the role of perceived norms // Journal of Cross-Cultural Psychology. 2015. № 46 (10). Р.1260–1266. DOI: 10.1177/0022022115600074

- Tam K.-P., Chan H.-W. Parents as cultural middlemen: The role of perceived norms in value socialization by ethnic minority parents // Journal of Cross-Cultural Psychology. 2015. № 46. Р. 489–507. DOI: 10.1177/0022022115575739

- Дубров Д. И., Татарко А. Н. Межпоколенная трансмиссия ценностей в городской и сельской среде// Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2016. Т. 13. № 2. С. 299–309.

- Хотинец В. Ю., Кожевникова О. В., Вяткин Б. А., Вологдина В. А. Ценностные предикторы особенностей взаимодействия родителей с детьми в финно-угорских и русских семьях // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. 2019. Т. 16. № 1. С.7–19. DOI: 10.22363/2313-1683-2019-16-1-7-19

- Döring A. K., Makarova E., Herzog W., Bardi A. Parent-child value similarity in families with young children: The predictive power of prosocial educational goals // British Journal of Psychology. 2017. № 108 (4). Р. 737–756. DOI:10.1111/bjop.12238

- Подстрахова А. В. Поколение «цифрового века»: жизненные ориентиры и образовательные ценности [Электрон. ресурс] // Молодой ученый. 2019. № 15 (253). С. 287–290. Режим доступа: https://moluch.ru/archive/253/58044/ (дата обращения: 10.08.2021).

- Хотинец В. Ю. Методологические основы этнической и кросскультурной психологии: учебное пособие. Москва: Форум, 2012. 86 с.

- Степин В. С. Национальные интересы и общечеловеческие ценности: проблема стратегий глобализации [Электрон. ресурс] // Современные глобальные вызовы и национальные интересы: XV Международные Лихачевские научные чтения. СПб.: СПбГУП, 2015. C. 162–165. Режим доступа: https://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2015_ Sbornik/2015_Dokladi/2015_plen_042.pdf (дата обращения: 10.08.2021).

- Степин В. С. Глобализация и диалог культур: проблема ценностей [Электрон. ресурс] // Век глобализации. 2011. № 2 (8). С. 8–17. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ article/n/globalizatsiya-i-dialog-kultur-problema-tsennostey (дата обращения: 10.08.2021).

- Карандашев В. Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и методическое руководство. СПб.: Речь, 2004. 70 с.

- Трояновская П. В. Карабанова О. А. Методика «Детско-родительские отношения в подростковом возрасте» – родитель глазами подростка // Семейная психология и семейная терапия. 2003. № 3. С. 17–21.

- Марковская И. М. Психология детско-родительских отношений. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. 91 с.

- Prioste A., Narciso I., Gonçalves M. M., Pereira C. R. Values’ family flow: associations between grandparents, parents and adolescent children // Journal of Family Studies. 2016. № 23 (1). Р. 98–117. DOI:10.1080/13229400.2016.1187

- Ramiz A. K., Vakil C. R. Socio-psychological issues of changing values in adolescents–youth in education // Práxis Educacional. 2020. № 16 (37). Р. 578–590. DOI: 10.22481/ praxisedu.v16i37.6406

- Triandis H. C. Individualism-Collectivism and Personality // Journal of Personality. 2001. № 69 (6). Р. 907–924. DOI:10.1111/1467-6494.696169

- Лосский Н. О. Характер русского народа. Франкфурт: Посев, 1957. 152 с.

- Schwab K., Malleret T. COVID-19: The Great Reset. Forum Publishing, 2020. 213 с. Available from: https://straight2point.info/wp-content/uploads/2020/08/COVID-19_-TheGreat-Reset-Klaus-Schwab.pdf (date of access: 15.10.2021).

- Wu N., Hou Y., Wang Q., Yu C. Intergenerational transmission of educational aspirations in Chinese families: identifying mediators and moderators // Journal of Youth and Adolescence. 2018. № 47 (6). Р. 1238–1251. DOI: 10.1007/s10964-018-0820-y

- Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. СПб.: Питер, 2008. 398 с.

- Augustijn L. The intergenerational transmission of life satisfaction between parents and children and the mediating role of supportive parenting // Journal of Family Issues. 2021. DOI: 10.1177/0192513X21995868

- Hoellger C., Sommer S., Albert I., Buhl H. M. Intergenerational value similarity in adulthood // Journal of Family Issues. 2021. № 42 (6). Р. 1234–1257. DOI:10.1177/0192513X20943914

- Luria E., Katz Y. J. Parent–child transmission of religious and secular values in Israel // Journal of Beliefs & Values. 2019. 41 (4). Р. 458–473. DOI: 10.1080/13617672.2019.1688472

Источник: Вяткин Б.А., Хотинец В.Ю., Кожевникова О.В. Межпоколенная трансмиссия ценностей в современном поликультурном мире // Образование и наука. 2022. Том 24. №1. С. 135–162. DOI: 10.17853/1994-5639-2022-1-135-162

.jpg)

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать