Книга Гарника Владимировича Акопова «Искусство в категориях сознания: хронотопы, образы, дискурсы» участвует в Национальном конкурсе «Золотая Психея». Предлагаем читателям ознакомиться с отрывком из книги.

Хотя очередная волна всемирной глобализации на время отступила, как считают некоторые политики, ее последствия уже неустранимы и представлены не только в образе жизни людей, но и, главным образом, в нашем сознании.

Сознание — одно из самых загадочных понятий в истории человеческих знаний и современной науки. Достаточно сказать, что представления о сознании варьируются от физикалистских определений (осилляции, волновая функция, космическая субстанция и т.д.) до определения сознания как идеального воплощения духовности.

Можно выделить три этапа в развитии представлений психологов о сознании. На первом этапе (В. Вундт, У. Джеймс, В.М. Бехтерев и др.) понятия психики и сознания не разграничивались. Вместе с тем, операционализация (инструментальное рассмотрение) сознания связывается с интроспекцией, рефлексией, самоотчетом как проявлением высших форм психического отражения, т.е. сознания (Л.С. Выготский).

Следующий этап в развитии представлений о сознании в зарубежной и отечественной психологии имеет двойственный характер: отрицание сознания как предмета психологии (бихевиоризм, психоанализ) в первом варианте; во втором — отчетливая дифференциация психики и сознания (Л.С. Выготский) и структурное определение сознания (А.Н. Леонтьев, В.П. Зинченко, Ф.Е. Василюк и др.). Выделены, в частности, следующие компоненты структуры сознания: сенсорный (телесное сознание), образно-кинестетический, семантический (дискурсивное, нарративное, тезаурусное сознание), смысловой (ценностное сознание).

На современном этапе представленность концепций сознания существенно возрастает (Акопов, 2019). Не затрагивая зарубежных подходов, объединяемых с конца XX века широкой областью знаний, именуемой как «наука сознания» (Science of Consciousness), обозначим лишь некоторые отечественные.

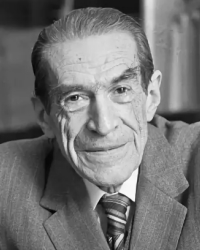

В концепции В.Ф. Петренко основная проблематика сознания решается в психосемантической парадигме; автор концепции также разработал и эмпирически верифицировал на широком маткриале методический инструментарий измерений сознания (Петренко, 2010).

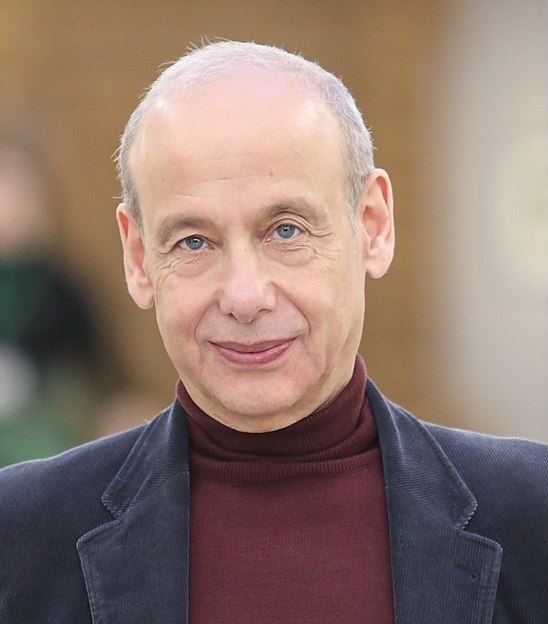

В концепции, названной В.М. Аллахвердовым «психологика сознания», выявлены и экспериментально подтверждены механизмы психологического оформления осознанной активности человека во времени: «до», «текущие ситуации», «после» (Аллахвердов, 2000).

Метасистемный подход к решению проблемы сознания, осуществленный А.В. Карповым, позволяет с новых позиций определить соотношение явлений психики и сознания: первое как более широкое явление включает в себя второе; вместе с тем, второе, т.е. сознание как форма познания, отношения и регуляции психики во внешнем и внутреннем мире человека (самосознание, самоотношение, саморегуляция), в конечном итоге, создает первое (Карпов, 2011).

Обозначенные выше концептуальные построения определяют, интерпретируют и объясняют сознательную активность отдельного, «изолированного» индивида вне социального контекста. Социально-коммуникативный подход (двухфакторная модель сознания), представленный в наших работах, позволяет учесть первоопределяющую роль межличностной «ткани» в генезисе и функционировании сознания, а также имманентность творческого акта как образующей сознания. Коммуникация, или общение, диалог (А.А. Ухтомский, М.М. Бахтин и др.), вкупе с эволюционным императивом инстаурации (творчество, созидание) определяют два важнейших механизма зарождения, становления и обретения высших форм психической активности, т.е. сознания.

Специфика представлений о сознании на третьем, современном этапе заключается в акцентировании социальных функций сознания: это, в частности, языковое сознание, которое номинируется как главное средство социального взаимодействия (В.Ф. Петренко); социальная «логика» или содержание рационального, т.е. со-знательного оформления активности (В.М. Аллахвердов); индивидуальная целостность и социальное многообразие проявлений сознания человека (А.В. Карпов); творчество, «со-творчество» (В.П. Зинченко) как основные механизмы функционирования сознания; инстаурация и коммуникация как факторы, порождающие и образующие сознание (Г.В. Акопов).

Обозначенная выше смена представлений о сознании, несомненно, связана с эволюцией человеческого общества, а в последние десятилетия — с переходом от постиндустриальной фазы к информационному обществу или к так называемому глобализирующемуся и далее — цифровому обществу.

Глобализация выражается не только во все более широком овладении пространством (земным, водным, воздушным, космическим), технологизации и универсализации экономической, социальной и культурной жизни, но и в техническом, программном оформлении доступа к фиксированным временным отрезкам событий прошлого или будущего (путем аудио- и видеоархивирования, развития долгосрочных проектов и др.). Существенное расширение системы знаний, их широкая доступность через новые коммуникационные системы (интернет и др.), а также все возрастающие технологические возможности вмешательства в ранее недоступные сферы жизнедеятельности человека (от глобального климата до микрогенетики) в значительной мере изменяют и сознание человека. Главное изменение, возможно, связано с тем, что так называемая объективная реальность (существовавшая до человека и независимо от него) становится все более «субъективной».

Расширяются не только мотивационные пределы человеческого сознания, но и сама логика того, что называют рациональностью. Рациональным оказывается то, что создается и воплощается в жизни человека, и масштабы этого рационального гораздо шире, чем ранее.

Рациональная логика, определявшаяся ранее с позиций внешней детерминации и трактовки свободы как «познанной необходимости», поглощается субъективной логикой, совмещающей и «старую рациональность», и веру, и конвенцию. В этом смысле уникальное становится универсальным, т.е. всеобщим, свободное (спонтанное) — закономерным и т.д. Возникает совершенно новая эмпирическая фактология — не только вещественного, но и виртуального характера. С ростом технологических возможностей доступным оказывается практически все внутренне желаемое, мыслимое, воображаемое посредством использования все более расширяющегося спектра средств целенаправленного воздействия на внешний мир, включая и самого желающего, мыслящего, воображающего и т.д. человека.

Противоречивость последствий глобализации не требует специальных доказательств: финансово-экономические взаимосвязи различных стран и регионов позволяют уменьшать производственные затраты, выравнивать качество жизни и т.д., но, вместе с тем, производственный кризис, а также информация, сетевые фейки, вирусные заболевания, панические состояния и т.д., возникающие в одной стране, немедленно распространяются во все другие; глобализация средств связи и универсализация информационно-коммуникационных систем делает доступной большие объемы информации, но информация при этом оказывается хаотичной и обезличенной. Глобальные технологии позволяют обеспечивать удовлетворение массового спроса и повышение его уровня, провоцируя, вместе с тем, производство излишних, квазипотребительских объектов.

Целый ряд негативных психологических последствий глобализации как «растущей взаимозависимости всех компонентов мирового сообщества» отмечает А.Л. Свенцицкий (Свенцицкий, 2007). В контексте организационных изменений (трудовой занятости) это, в частности, утрата идентичности, устойчивость которой ранее была обусловлена ограниченной территориальной локализацией компании работодателя и непосредственным взаимодействием с управленческим аппаратом организации. Управление в условиях глобализации становится все более опосредованным системами цифровых коммуникаций и жестко регламентированным. А.Л. Свенцицкий отмечает также стресс неопределенности, сопротивление или отвержение новых организационных целей, «перенос» беспокойства, тревоги в семейные отношения и другие последствия глобализации как фактора изменения служебных отношений.

Глобально-историческая инверсия необходимого и желаемого определяет новую диалектику социального и личностного самоопределений как инстаурационных (творческих) процессов. Основополагающим моментом в содержательном становлении тех или иных форм, видов и типов самоопределения являются оформление и преодоление коллизии «Я» — «Другой» («Другие»), берущие начало в подростково-юношеском сознании.

Динамика событий, скорость технических, экономических, социальных, организационных изменений становится сегодня столь высокой, что впору говорить о динамическом стрессе в быстро изменяющейся жизни, связанном с тем, что темп изменений может существенно превышать возможности индивидуальной адаптации личности или групповой адаптации социальных групп.

Социальные и психологические последствия того, что скорость глобализации превышает возможности социального и личностного творческого конструирования и самоконструирования (информационное перенасыщение, быстрая и постоянная смена социальных, профессиональных, семейных, межличностных и других ролей, множественная идентификация, полиэтнизация, мультикультурация, манипулизация, макивеаллизация и т.д и т.п.), обнаруживаются в «изощренной» преступности, наркотизации, депрессии, психосоматических заболеваниях, нарушениях психики. Психологическая дифференциация усугубляется с каждым новым поколением, органично присваивающим быстро обновляющуюся среду с соответствующими артефактами, не всегда и не в полной мере вписывающимися в образ мира предшествующих поколений. По аналогии с высказанной А.П. Назаретяном гипотезой техногуманитарного баланса (Назаретян, 2008) можно сформулировать гипотезу глобально-динамического и социально-личностного баланса (дисбаланса).

Литическое либо критическое становление и последующие трансформации идентичности как самоопределения, несомненно, связаны со скоростью и направленностью глобализационных процессов.

В этом контексте существенно меняется постановка и решение проблем самоопределения человека как в динамическом (возрастном), так и в содержательном (социальная, личностная, профессиональная и др. идентификации) планах. Это особенно заметно в проявлениях человеческой индивидуальности как высшей фазы самоопределения. Ранее атрибутировавшиеся в отечественной психологии предпосылки индивидуальности: индивидные, субъектные и личностные характеристики человека, определяемые трехмерной конфигурацией природных, социальных и духовно-психологических переменных, — сегодня в стремительно расширяющемся информационном пространстве с его императивами быстрого отклика, коммуникации и оценки в формах соответствующего образного и вербального осознания существенно обогащаются и трансформируются. Коммуникативная концепция сознания и ее инстаурационная составляющая позволяют не только понимать и объяснять процессы самоопределения на разных возрастных этапах в различных экономических и социокультурных условиях, но и целенаправленно творчески созидать, конструировать локальную трансцендирующую и глобальную (универсальную) индивидуальность.

Серьезные изменения в образе жизни человека (информатизация, поликультурация, полиидентификация и т.д.) определяют новые языки коммуникации и, соответственно, типы индивидуального, группового, социального, профессионального, родительского и множества других сознаний. Язык предстает здесь не просто как средство коммуникации, отмечает Г.М. Андреева. Ему отводится особая роль участника в процессе конструирования и «украшения» мира, в определенном смысле — его «творца» (Андреева, 2009). В процессе глобализации размываются прежние многообразные контексты коммуникации, общения. Уходит в прошлое развернутый сложносоставной и сложно сконструированный в обилии контекстов письменный язык — «письменная ментальность». Вербальный текст вытесняется образами, технически воплощаемыми все более изощренно. Соответственно, резко возрастает значение невербальной коммуникации. Смыслы и контексты группируются уже в ином пространстве — звуковом, кинестетическом и пространстве «видеоигры» (В.А. Шкуратов), вытесняющем семиосферу прежних алфавитов (А.Г. Асмолов, В.П. Зинченко, Ю.М. Лотман). Звуковой ряд, интонация, пластика движений, ритм дыхания и т.д. и т.п. все более определяют основное содержание социальной и индивидуальной жизни, ее содержательность и красоту. Соотношение операционального (действенного) и ценностного (созерцающего) сознаний становится все более сложно опосредованным.

Можно говорить о прогрессе или диалектическом движении вспять, но с существенно новым техническим и технологическим воплощением, но невозможно оценочно подойти к этим «превращенным формам». Они не плохи и не хороши по сравнению с причинной (детерминационной) бесконечностью прошлого и целевой (свободной) бесконечностью будущего. Это уже другое качество сознания, в связи с чем понятен весьма возросший интерес, или «поворот», к языку, точнее, к языку как системе знаков; язык предстает не только как средство коммуникации, но и как важнейшее средство социального познания и конструирования социального мира.

При всем разнообразии «визуальных языков», модально выраженная ими структура остается достаточно ограниченной. Это, главным образом, эмоционально-игровое, интеллектуально-смысловое и действенно-идентификационное содержание, пришедшее на смену неинтенциональным (внеличностным) структурам переживания, познания и действия с абсолютами коммуникации и творчества (свободы) в том или другом воплощении (различные языки сознания). В соответствии с этим также существенно изменяется соотношение «высокое» — «низкое» в искусстве, снижается роль элитарной субкультуры (Голицын, 2000); трансформируется статус субъекта в современном искусстве (Грязева-Добшинская, 2006); более разноплановым становится творческое сознание художника (Кривцун, 2000); изменяются в соответствии с новой эпохой стиль творчества (Петров, 2000) и границы искусства (Авитал, 2000).

Новое психологическое и иное содержание приобретает понятие «индивидуальность» (Ананьев, 1980): все более подвластной человеку — произвольной, осознанной — становится взаимосвязь телесного, социально-личностного и субъектного в структуре индивидуальности. На смену представлениям о «директивной» (целостной) личности через преодоление «конвенциональной» личности (множество субличностей) приходит понятие консолидирующей личности. Консолидация может быть определена как системная иерархия индивидуально-социальных «вкладов» в личную и общественную жизнь с ее императивами содержательного и эстетического творчества. Релевантные этим представлением о личности дискурсы (директивный, конвенциональный, консолидирующий) определяют те или иные типы глобализирующегося сознания, с одной стороны, и все более глубокую психологизацию жизнедеятельности человека — с другой.

Новое содержательное наполнение сознания человека связано с неимоверно возросшими возможностями вмешательства человека в физические, биологические, социальные процессы, с безудержным распространением иллюзорного сознания технического могущества, субъективного фактора внешней и внутренней свободы («хочу»), что не всегда сопровождается оглядкой на последствия и хрупкость механизмов согласования множества степеней свобод в жизнедеятельности различных людей.

Выпестованная объективной реальностью «разумная» рациональность теперь уступает место не только конвенциональной (согласованной) рациональности, но и все чаще субъективной («я хочу») рациональности.

Все большая подвластность внешней реальности человеку и, соответственно, разрушение идеи предустановленной гармонии (Космоса, Природы, Бога, Абсолютной идеи и др.) должны быть связаны с неменьшей подвластностью человеку его собственной внутренней (субъективной) реальности. Такая подвластность может выступать в формах совладания, самоопределения, саморегуляции и самоорганизации, самоизменения, саморазвития, самоуправления, самоконструирования и т.д., т.е. всего того, что можно назвать личностным (индивидуальность) конструкционизмом — органично дополняющим социальный конструкционизм.

Наиболее интенсивно эти процессы реализуются сегодня при формировании и самоформировании идентичности. Конечно, в этом сложном процессе сохраняют свои «позиции» и формальная, и диалектическая логика, однако идентификационным и завершающим механизмами «руководит», на наш взгляд, субъективная логика, основанная на эмоциональном и социальном интеллекте.

Глобализация неизбежно субъективирует все основные ипостаси человека и его жизнедеятельность. В их биологической составляющей это вопросы половой, возрастной, гендерной, телесной, конституциональной, пищевой и иной идентичности (творческое самоопределение). В самоконструировании социальной и этно-ментальной (менталитет) идентичности это проблема принятия и выбора тех или иных референтных социальных групп и степени включенности в них (большой город, малый город, село; рабочие, служащие, интеллигенция; богатые, бедные; верующие той или иной конфессиональной принадлежности и т.д.). В условиях современной глобализации значительно возрастает «нагрузка» (удельный вес) психологической образующей, что отражает динамику перехода от информационно-цифрового к психологическому обществу. В связи с этим в процессе социального и личностного самоопределения доминируют неравновесные психические состояния: в аспектах стабильности — динамичности, реальности — виртуальности, присвоения готовых форм — творческого и эстетического конструирования и созидания новых. Образовательно-профессиональная образующая, примыкая, с одной стороны, к социальной, одновременно связана с психологической: в первом случае это статус, тип и профиль образования (гимназия, лицей, колледж и т.д.) и профессиональной деятельности; во втором — осознанный выбор жизненной линии, проектирование карьеры, определение образа жизни и др.

Таким образом, глобализационные процессы вызывают, с одной стороны, существенное расширение свободы субъекта как во внешнем, так и во внутреннем планах, включая возможность «дрейфа» от традиционной рациональности (мифологика, схоластика, формальная логика и диалектика) к постнеклассической рациональности (конвенциональная и консолидирующая логики), с другой — повышение меры субъективного произвола и, соответственно, ответственности за самоизбранную форму конструируемого «Я» и соответствующей системы отношений. Очевидно, что роль и работу сознания (осознания) в этих процессах трудно переоценить. Вместе с тем, процессы самоопределения все еще носят в значительной мере неосознаваемый характер. Активно разрабатывая в последние годы психологическую теорию созерцания как дополнительной к деятельности категории, мы сформулировали гипотезу созерцания как остановки, предшествующей творческой и эстетической активности, в частности в пред- и посткризисные периоды жизни человека, и бессознательного становления (подготовки, вызревания) новых смысловых образований личности-индивидуальности. Данная гипотеза отчасти подтверждена в эмпирическом исследовании Л.С. Акопян (Акопян, 2013).

Источник: Акопов Г.В. Искусство в категориях сознания: хронотопы, образы, дискурсы — М.: ООО «Издательство «Согласие», 2020.

.jpg)

.jpg)

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать