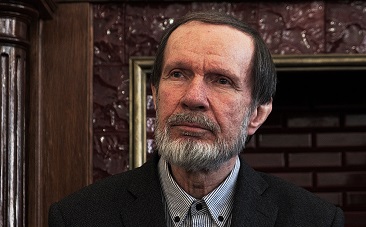

Из каких групп состоит российское общество, почему молодежь не верит в Бога и хочет уехать из страны, сколько на самом деле у нас православных и почему президенту не стоило разводиться, рассказывает доктор психологических наук, научный руководитель НП «Центр политических и психологических исследований» Валентин Семёнов.

Семёнов Валентин Евгеньевич окончил факультет психологии ЛГУ. Доктор психологических наук, профессор, научный руководитель НП «Центр политических и психологических исследований», экс-директор НИИ комплексных социальных исследований СПбГУ, заслуженный деятель науки РФ, действительный член Международной академии психологических наук, Петровской академии наук и искусств. Имеет государственные и общественные награды, автор 380 научных публикаций, в том числе изданных за рубежом.

— Словосочетание «менталитет такой» столь привычно, что уже никто не задумывается — а какой «такой»? Можно ли вообще говорить о каком-то едином российском менталитете?

— На термин «менталитет» наши гуманитарии, в том числе социальные психологи, обратили внимание в 1990-х годах — прежде всего, в его французском варианте, трактуя его как общественное сознание, умонастроение того или иного народа. Меня тоже заинтересовало это понятие, но я подумал: а почему, собственно, все время говорят о каком-то едином, например, российском, менталитете? Ведь нас так много и все мы разные, к тому же общество состоит из самых различных социальных групп. Даже простой жизненный опыт свидетельствует, что ни одна страна не имеет единого менталитета.

Скажем, я несколько раз бывал в Италии, и там, даже просто идя по улице, можно увидеть представителей различных ментальных групп. Вот с красными флагами митингуют итальянские коммунисты, а вот толпы истовых провинциальных католиков на площади у грандиозного собора святого Петра, а это состоятельные буржуа в дорогих автомобилях. Попадаются всякие мошенники, пытающиеся тебе что-нибудь втюхать, как-нибудь развести… Все это представители разных ментальных групп. А, например, в Германии ментальные группы внешне так явно не различаются. Тем не менее, в любой стране, в каждом большом социуме есть носители различных менталитетов.

— И сколько менталитетов в России?

— Долго занимаясь полевыми исследованиями, я пришел к выводу, что в нашей стране базовых ментальных групп четыре. Первый менталитет — «православно-российский» (наш основной тысячелетний религиозный менталитет, хотя, естественно, нельзя забывать и о других менее массовых конфессиях, особенно исламской). Это люди, для которых Бог и вера — важнейшие ценности. Для второй ментальной группы, «коллективистско-социалистической», важен социум, коллективизм, чувство «мы». Эта ментальность сложилась в годы советской власти, хотя ее предпосылки — в крестьянской общинности, в артельности. Третья группа — носители индивидуалистического, капиталистического, либерального менталитета. Он сейчас один из главных по значимости, так как имеет большой вес во властных кругах. Ну и четвертый менталитет — кланово-криминальный, мафиозный. С одной стороны, он вечный, присутствует в любом социуме и только в кризисные моменты выходит на передний план, а с другой — чем более зрелое, цивилизованное общество, тем более скромное место он в нем занимает.

Существует и «пятый» менталитет, точнее псевдоменталитет — мозаично-эклектичный, сотканный из элементов четырех перечисленных выше. Чтобы составить о нем представление, достаточно открыть программу телепередач или заглянуть в рунет — вы увидите такой мировоззренческий, ценностный калейдоскоп, такой винегрет… Тут и трансляция церковных служб, и псевдодуховность, и советская риторика, и дух наживы, и пропаганда криминального образа жизни — всё вместе.

— Четыре ментальности россиян — ваша классификация, основанная на современных исследованиях?

— Не только, еще на схеме философских категорий-оппозиций, которые я располагаю на вертикальной координате (Бог — идол) и горизонтальной (индивид — общество). К тому же, удивительное дело, мой любимый с юности писатель Федор Михайлович Достоевский предоставил еще одно метафорическое подтверждение моей типологии менталитетов. Четыре персонажа романа «Братья Карамазовы» воспроизводят структуру российской полиментальности, соответствуя этим четырем менталитетам: глубоко верующий, одухотворенный инок, миссионер и миротворец Алеша; мятежный страстный отставной поручик Дмитрий, которого американский советолог Ричард Пайпс назвал «будущим большевиком»; рационалистичный, эгоцентричный богоборец Иван и их сводный брат, маргинал-делинквент, убийца Павел Смердяков.

— Есть ли какие-то особенности российской ментальности первого типа, проще говоря, российского религиозного менталитета?

— Любопытная деталь: в нашем обществе религиозный менталитет гораздо ближе к коллективистско-социалистическому, чем к капиталистическому, либеральному. Так, у условно «белого» религиозного менталитета оказывается ряд общих важных ценностей с менталитетом «красным». Например, патриотов среди «социалистов» и «православных» практически одинаковый высокий процент, а вот среди либералов — так показывают социологические исследования — гораздо меньше. И для «социалистов», и для «православных» не играют значительной роли деньги, зато очень важна справедливость. Более того, даже верующих среди современных «красных» очень много. Для либералов, напротив, важны деньги, конечно, не только в чистом виде: они дают возможности, являются инструментом самореализации, но в целом финансы для них — стержневая ценность. Однако следует отметить, что среди «красных» и «белых» есть небольшие группы фанатично ненавидящих друг друга за прежние грехи насилия и угнетения, совершенные их отцами и дедами.

— Насколько наша политическая система этому делению соответствует?

— На уровне политического представительства, на уровне оформленной идеологии у нас проблемы. Например, «Единая Россия» является, на мой взгляд, псевдоментальной партией, она должным образом не отражает интересы ни одной из базовых ментальных групп. Коллективистско-социалистический менталитет, хотя также не в полной мере, представляют коммунисты и «Справедливая Россия». Либералов, соответственно, — малочисленные либеральные партии типа «Яблока». А вот у религиозного, консервативного менталитета никакого представительства нет вовсе. Возможно, это и хорошо, поскольку все попытки создать «православную партию» у нас заканчивались крахом.

Впрочем, когда Путин пришел к власти в 1999 году, было проведено социологическое исследование в Петербурге, задавался вопрос «Хотите ли вы, чтобы президент был православным?». 31% сказали однозначное «да», только 6% сказали «нет», остальные воздержались.

То есть вера Путина, а он себя позиционирует верующим человеком, не так уж мало ему давала и дает в плане народной поддержки.

Но с другой стороны, некоторые его социально-политические шаги, которые противоречат христианским установкам (например, развод с супругой, нарушение обещания не повышать пенсионный возраст), бьют по рейтингу сильнее, чем в том случае, если бы он верующим не был.

— Недавний опрос ВЦИОМ многих удивил. Оказалось, что среди молодежи верующих людей не так уж и много…

— Этот опрос меня просто подкосил: 63% из опрошенных всех возрастов считают себя православными, а среди молодых людей — 23%. Шокирующая цифра. В прошлом году мы опрашивали учащихся средних специальных учебных заведений, около 1000 человек. И этот опрос дал более высокую цифру — 40%. Впрочем, тенденция налицо. Раньше, где-то до 2015 года, все опросы молодежи, и в столицах, и в провинции, и в различных социальных стратах, давали цифру более 50% верующих, религиозных людей, причем подавляющее большинство называло себя православными. А в последние годы эта цифра постоянно идет вниз. Так что хотя я не верю в 23% — слишком уж резкий перепад, — но то, что именно молодежь отходит от веры, очевидно.

— Также есть данные «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ». Данные за 2017 год показывают, что среди молодежи 18–24 лет православными себя назвали 68%, а вовсе не 23%, как у ВЦИОМ.

— Этой цифре я тоже не верю, потому что данный источник пока не является авторитетным. Непонятно, зачем они опрашивают так много респондентов — это совершенно не нужно в высокопрофессиональном исследовании. Я знаю о данных, в том числе не оглашаемых, исследований, которые подтверждают, что процент верующих среди молодежи действительно снизился. Почему так происходит? Потому что нынешние молодые люди, родившиеся в конце XX — начале XXI века, не знали той Церкви, которая пережила гонения и получила свободу в конце 1980-х, когда был удивительный подъем нового обретения веры. А узнали ту Церковь, которую мы видим сейчас, со всеми накопившимися недостатками.

Кроме того, вера вытесняется другими ценностями, которые все изощренней насаждаются рекламой и шоу-бизнесом, включая постоянные атаки на религию. Тем более странно слушать некоторых наших церковных спикеров, которые говорят о 80% и более православных в нашей стране. При таком проценте мы жили бы в другой духовно-нравственной стране без распространения наркомании, преступности, проституции, десятков тысяч ежегодно бесследно исчезающих детей и вопиющей коррупции. Они почему-то убеждены, что массовая вера — это какое-то несокрушимое свойство нашего менталитета, как будто опыт советского атеизма ничему не научил. Увы, менталитет способен изменяться, и за последние 30 лет на наших глазах он изменился очень сильно.

— В какую сторону идут изменения?

— Смотрите, с 2001 года мы проводим опросы, выясняя ценностные предпочтения молодежи. В этих опросах для анализа ментальной шкалы выбраны семь понятий: «семья», «здоровье», «друзья», «интересная работа», «справедливость», «деньги», «вера». Вы спросите, почему здесь нет «любви» и «свободы»? Потому что, как показывают исследования, эти понятия важны для всех, а в молодости они всегда на первом плане. Для анализа они абсолютно бессмысленны. Так вот, с 2001 по 2019 год при опросах молодежи неизменным остается лидирующий триумвират «семья», «здоровье», «друзья».

«Интересная работа», «справедливость» и «деньги» могут меняться местами, но «вера» всегда на последнем месте. И вот что любопытно, на вопрос «Являетесь ли вы верующим, религиозным человеком?» многие респонденты (больше половины до самых последних лет) отвечают положительно. А вот когда человеку предлагается из семи ценностей назвать три-четыре самых важных, о вере упоминают немногие (в 2018 году таких было 12%).

Для подавляющего большинства вера не входит в тройку самых главных жизненных ценностей. Кризис «традиционных ценностей» выявляется и в других опросах. Например, если в 2007 году 78% студентов поддерживали идею нравственного контроля в СМИ, то в 2018 году таких оказалось всего 45%. На мой взгляд, это одно из свойств «общества потребления», которому не нужна культура, «пробуждающая добрые чувства».

— Владимир Путин как-то сказал, что национальной идеей России является патриотизм. Насколько молодые люди в России любят родину?

— Социальная психология — я базируюсь на данных своих опросов учащейся молодежи 2007, 2014 и 2018 годов — дает такую картину. В 2008-м 62% считали себя патриотами, 18% — непатриотами, остальные затруднялись с ответом. Причем понятно, если ты сомневаешься, патриот ты или нет, то ты точно не патриот, патриотизм для тебя ценностью не является. В 2014 году патриотов уже 50%, а непатриотов — 29%. В 2018 году цифры еще печальнее: только 40% назвали себя патриотами, непатриотом же оказался каждый третий. Более того, есть довольно большая группа ребят, которые называют себя «космополитами», «гражданами мира» и просто лишены российской патриотической идентификации.

Согласно недавнему исследованию РАНХиГС при Президенте РФ, в среднем 60% подростков и старшеклассников Ленинградской области заявили, что они хотят уехать из России. Понятно, что только немногие из них в реальности уедут, но свою страну они не любят. По данным наших исследований, молодежь понимает, что надо преодолевать коррупцию, поднимать экономику, проявлять гражданскую активность, заниматься воспитанием подростков. Вместе с тем, 70% молодежи не собираются участвовать в акциях протеста, 19% готовы выходить только на разрешенные акции, и только 7% могут поучаствовать в несанкционированных выступлениях. Впрочем, молодежный патриотизм и активность, как и прочие элементы молодежного менталитета, подвижны и калейдоскопичны. Например, процент сочувствующих акции «Бессмертный полк» очень высок. В молодежном мировоззрении много ситуативного и противоречивого, чему постоянно способствует современная тотальная информационная среда, что тоже следует учитывать.

— Но какой-то общественный идеал у молодежи есть?

— Всего пять лет назад в молодежной среде, как ни странно, преобладал коллективизм, в последние годы побеждает индивидуализм. Какое общество хочет построить российская молодежь? В опросах студентов мы предлагали три варианта ответа: «Общество честных людей труда», «Общество веры и любви к ближним», «Общество потребления и комфорта». В 2010 году 35% выбрали первый вариант, 36% — второй, 20% — третий. В 2018 году число сторонников «социалистического» проекта выросло до 48%. Таким образом, общество потребления еще не лишило молодых людей тяги к справедливости. Да и влияние родителей и дедушек с бабушками играет свою роль. То есть налицо две тенденции: рост социалистических настроений и упадок религиозности под влиянием консьюмеризма.

Возможно, спустя несколько лет общество потребления победит и «белых», и «красных». Во многом это обусловлено политикой государства, в том числе образовательной: школы и вузы в настоящее время практически не воспитывают, они лишь «дают информацию». К чему это приводит? К тому, что школьники и студенты все чаще мыслят в категориях личной выгоды, индивидуального благополучия. Так выбираются и профессии. Какая сейчас чрезвычайно популярная профессия среди молодежи? Фотограф. Мотивы: легкий заработок, путешествия, калейдоскоп событий, встречи с интересными людьми…

— При этом сейчас очень много «левых» групп в интернете: молодые люди изучают Маркса, Ленина, популярна советская эстетика.

— Да, повторю, у современной молодежи противоречивый, эклектический менталитет. Поэтому, согласно нашим исследованиям, более 50% молодых людей считают, что именно в советское время было больше всего согласия и доверия между людьми. Понятно, что среди людей среднего и старшего возраста этот процент намного выше.

Любопытно, правда, что молодые люди больше, чем граждане других возрастов, склонны также идеализировать Российскую империю (23%). Но симпатии к СССР вовсе не означают, что люди не желают жить в современном обществе. Просто людям все-таки хочется большей справедливости и уверенности в завтрашнем дне.

При подготовке текста были использованы материалы открытой лекции В.Е. Семёнова, организованной 7 сентября 2019 г. Санкт-Петербургским институтом психологического консультирования.

Автор: Тимур Щукин

Источник: «Православие и мир»

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать