В той мере, в какой утверждает себя новая (общая) персонология [39; 43] и особое направление в ней — мультисубъектная персонология [36; 40], есть необходимость в рефлексии пути, пройденного автором, его коллегами и сотрудниками за истекшие полвека. В настоящей статье мы попытаемся логически упорядочить категории и феномены, установленные нами ранее и побуждающие к продолжению поиска.

«Субъектность»; «субъект». Что означают термины? Зачем два слова? Начнем с категории «активность». Трудно усомниться в том, что активность — атрибут субъектности. Но что это значит — активность? Пожалуй, короче И. Канта еще никто не высказался по этому поводу: «активность есть причинность причины» [18. С. 329]. «Короче», впрочем, не значит «проще». Нужно вникнуть в суть слова «причинность», чтобы ощутить в нем присутствие туго свернутой пружины предстоящего действия. Но «причинностью причины» не исчерпывается идея субъектности. Говоря о субъектности, мы присоединяем к «причинности» часть «само»: субъектность, прежде всего, есть самопричинность (причина себя, causa sui). В трактовке самопричинности мы объединяем два момента: «первопричинность» (в терминах Б. Спинозы [58] с нее начинается причинный ряд) и возвращение причины к себе самой через следствие (что делает ее «свободной причиной» в терминах И. Канта [18] и Г. Гегеля [7]1). Поясним: если бы не следствия, не было бы и причины! Метафорически не только отец рождает сына, но и сын рождает отца. Самопричинность — не круг, но спираль самовоспроизводства (действуя, причина расширяет себя, разрастается следствиями, присоединяя их к себе).

И это еще «не вся» субъектность. Необходимо иметь в виду также переживаемость causa sui, а иначе ведь и самосвал, и шагающий экскаватор, и земной шар на орбите, и вся Вселенная в целом — «обладатели» свойства субъектности (некоторые дети и некоторые взрослые воспринимают что-то из перечисленного именно так).

Почему бы не говорить просто: «субъект»? Продолжим рассматривать субъектность. Не стал бы утверждать категорически, но представляется, что этого термина в качестве имени какого-либо особого понятия 30 лет назад не было. Во всяком случае, в психологических текстах автор его не встречал. Не исключаю, конечно, что за пределами психологии этот термин использовался, но в том ли значении — об этом судить пока не берусь.

Когда в своей докторской диссертации «Феномен субъектности в психологии личности» [37] я впервые использовал это слово, помню, оно вызвало веселое недоумение у одного из моих оппонентов: «Зачем вам это “-ность”?» Сейчас, когда одна за другой выходят статьи, книги, защищаются диссертации, проводятся конференции, посвященные субъектности, психологическая общественность привыкла к этому слову. Но это не значит, что «субъект» и «субъектность» отчетливо соотнесены друг с другом. Субъектность обычно рассматривается как свойство субъекта: вначале — субъект, потом — субъектность. Однако в моем представлении все выглядит иначе: субъектность (самопричинность) придает индивиду, ее носителю, статус субъекта, а не наоборот: не субъект определяет собой субъектность.

Принимая некоторые допущения, можно логически вывести из общего определения субъектности («Я и садовник, я же и цветок», О. Мандельштам [23]) развернутое представление о субъекте как существе целеполагающем, свободном, развивающемся и целостном [38; 41]. И действительно, такое понимание, предлагаемое нами, функционирует в современной культуре. Казалось бы, перед нами готовая модель для прямого использования в психологии. Но это не так. Требуется критически взглянуть на фундаментальную идею, скрыто представленную в эмпирической психологии личности и являющуюся при этом одной из ее базовых иллюзий.

Речь идет о «постулате сообразности» — особом принципе понимания источников и механизмов активности. Если следовать «Толковому словарю русского языка», слово «сообразный» означает «согласующийся с чем-то», «соответствующий чему-нибудь», «свободный от противоречий с чем-нибудь» [61. С. 381]. В данном случае речь идет о соответствии, сообразуемости того, что происходит, с тем, что предустановлено. Приведем еще несколько вариантов описания «сообразности» из упомянутого словаря: «поступать сообразно с законом», «его поведение ни с чем не сообразно (лишено всякого смысла, непонятно, недопустимо)» [61. С. 381]. В современном «Толковом словаре русского языка» под редакцией других авторов раскрывается сходный смысл этого слова: «поступать сообразно правилам», «сообразно с обстоятельствами» [26. С. 747]. Постулат сообразности приписывает индивиду якобы свойственное ему изначальное стремление к некоей «внутренней цели», в соответствии с которой приводятся все проявления его активности, что позволяет ему избегать внутренних противоречий и быть в согласии с обстоятельствами. По сути, речь идет об изначальной адаптивной направленности любых психических процессов и поведенческих актов. «Отсекается» все, что избыточно. Адаптивные действия, заметим, могут быть и творчески продуктивными; «адаптивными» их делает наличие ответа на вопросы «зачем?», «ради чего?».

В этом контексте правомерно сомнение: так ли уж свойственны индивиду вменяемой ему «сообразности» свобода, целеустремленность, целостность, развитие? Именно эти черты, как было отмечено ранее, входят в реестр (мы бы сказали, «джентельменский набор») так понимаемой субъектности.

Анализ показывает, что при таком взгляде свобода есть иллюзия самосознания, устремленность сводится к заданности, целостность — к единообразию, развитие — к самодетерминации в рамках предсуществующего (см. подробнее: [38; 41]). Кроме того, оказывается, что ни гомеостатическая, ни гедонистическая, ни прагматическая разновидности постулата сообразности не могут состоять во взаимоотношениях индивида с действительностью и, более того, сами свидетельствуют против себя, как бы снимая себя изнутри. «Гомеостатический» человек, стремясь к душевному равновесию, расплачивается за него уязвимостью. «Гедонистический» человек объективно ставит себя перед дилеммой: либо пресыщение, либо необходимость и должен постоянно обновлять свои ощущения, что приводит его в ситуацию риска с сомнительными по своим гедонистическим результатам последствиями. «Прагматический» человек, о котором иногда говорят, что его сознание озабочено будущим и находится не там, где находится его тело (Э. Берн) [3], упускает достигнутое во имя того, что будет упущено им позже.

Не означает ли сказанное, что следовало бы вообще отказаться от помыслов воплотить идею субъектности в «материале» индивидуальной активности? Или, быть может, все-таки удастся найти путь позитивного решения этой проблемы?

И в данном пункте анализа лицом к лицу мы сталкиваемся с феноменом «движение деятельности».

Движение деятельности. В отличие от деятельности, т.е. активности, имеющей целеустремленный характер, движение деятельности не подчинено какой-либо Цели, внешней или ранее принятой (будь то ценность, мотив, намерение, задача и т.п.); движение деятельности имеет под собой не целевую («зачем», «для чего»), а действующую причину («почему», «в силу чего», «в каком направлении»). Подобно тому как мы не спрашиваем о ветре, «зачем» и «ради чего» он дует, а только «почему» и «куда», так и в данном случае мы не думаем, что движение деятельности производится зачем-то или ради чего-то. Деятельность — движется, представляя собой (как бы странно это ни звучало!) динамику динамики, что проявляется в целеупразднении по отношению к прошлому и в обращенном в будущее целеобразовании. «“Черный лебедь” Талеба [59], чувствующий себя вольготно в составе исходной деятельности, изворачивается и клюет самого деятеля, продуцируя несовпадение целей и результатов его активности» [49. С. 26]. Во всех, буквально во всех сферах жизнедеятельности индивида нередко спонтанно обнаруживают себя неподконтрольные, незапланированные результаты («Искал Индию — открыл Америку», «Хотели как лучше, а получилось как всегда» и т.д. и т.п.). Перед нами явление бессубъектности, невозможности вполне контролировать последствия своих действий.

Однажды автора этих строк спросили: «Что все люди на Земле делают одновременно?» Ответ был такой: «Они не ведают, что творят!»

Удастся ли «реабилитировать» идею субъектности (если этот вопрос считать уместным)? Отвечая, мы вводим два важных понятия: «надситуативная активность» и «активная неадаптивность».

Первое из двух понятий означает выход за пределы заданного. На заре использования словосочетания «надситуативная активность» автора отговаривали его вводить, убеждали, что оно «не приживется». Но так же, как и термин «субъектность», эти слова стали использоваться многими исследователями. Говоря о «надситуативной активности» как феномене движения деятельности, мы имеем в виду сегодня некоторый класс идей и феноменов. Они были разработаны автором в разное время в содружестве с коллегами, сотрудниками, учениками. Имеем в виду прежде всего:

- выделение и критику «постулата сообразности» («тотальной адаптивности психики»), о чем уже шла речь ранее [29; 36; 37];

- разработку понятия «диахронический анализ деятельности» [30] и по инициативе А.Г. Асмолова [1] — «динамическая парадигма в исследовании деятельности»;

- введение конструкта «надситуативная активность» [30];

- «активную неадаптивность» (постановку целей с непредрешенным результатом достижения) [36; 37];

- формулирование идеи «избыточных возможностей» в функции источника активности [29];

- разработку понятия, математической модели и методики определения личностной состоятельности («могу», «хочу», «достигаю») [44; 47; 74].

Эти теоретические идеи стали основанием для проведения экспериментальных работ, посвященных:

- «мотиву границы» (диссертация М.А. Ишковой о побудительной ценности границы) [17];

- «эффекту Эдипа» (влиянию прогноза на прогнозируемое) [32]2;

- надситуативности в познавательной деятельности («презумпция существования решения», постановка личностных задач при решении предметных задач, отказ от подсказки) (Я.А. Шарага) [34; 69];

- одаренности как надситуативности (совместные разработки с В.Г. Грязевой) [9];

- адаптивным и неадаптивным аспектам творческой деятельности и демонстрации угасания творческих устремлений детей в условиях школьного обучения (диссертация, а в последующем монография С.В. Максимовой) [22];

- связи надситуативных интенций с экзистенциальной исполненностью [11; 49; 77].

Полученные факты раскрывают значение термина «надситуативная активность». Речь здесь идет о том, что индивид действует в направлении целей, превосходящих требования ситуации, — поднимается над порогом ситуативной необходимости, чем бы она ни была обусловлена — поставленными перед человеком задачами или ранее принятыми им обязательствами. Важно отметить, что эти действия не означают отказа от исходных требований ситуации, но превосходят их. В противном случае «выход» за рамки заданного может иметь характер реакции на субъективную безвыходность положения дел: «отыгрывающее поведение» при невозможности совладать с ситуацией, упразднение задачи (описанное в работах левиновской школы «полевое», а также «надполевое поведение»). В отличие, например, от импульсивной и беспрепятственной смены целей (когда привлекает возможность действовать то в одном, то в другом направлении), надситуативная активность проявляется в постановке личных «сверхплановых» целей в ответ на ограничения свободы выбора. Тем самым поддерживается субъектность индивида как целеобразующего начала.

Некоторые из целей, которые могут быть при этом поставлены, сулят успех достижения, однако не все. В каких-то случаях надежда на успех может не подтвердиться, причем заранее нельзя предугадать, чем обернется возможное действие, если оно будет выбрано. Что могло бы стать аргументом в пользу субъектности в этом случае? Отказ от выбора надситуативной цели (тогда результат предрешен как аргумент в пользу контроля над последствиями) или предпочтение подобной цели (тогда можно потерять необходимый контроль)? В чем решение?

Итак, второе понятие, привлекаемое нами с целью реабилитировать идею субъектности, состоит в том, чтобы намеренно ставить перед собой цели с непредрешенными (неопределенными, непредвидимыми) результатами достижения. Или, скажем менее категорично: не избегать постановки подобных целей (так бывает, когда кто-нибудь, имея стороннюю цель, проверяет себя: «Могу ли я это сделать ради чего-то?»). В таком случае мы говорим об активной неадаптивности. Если человек отваживается принять такую задачу, то в этом случае любой его промах, каковы бы ни были последствия, может рассматриваться как заранее принимаемый в расчет, иными словами, «плохие сюрпризы» исключены. Выбирая свободно, что делать, индивид берет на себя ответственность за результат своих действий и тем самым предрешает непредрешенное. Сама возможность испытать себя перед лицом неопределенности («смогу ли?») мотивирует предпочтения, а возможные неудачи («удары судьбы») воспринимаются как подтверждение осознанности (подконтрольности) сделанных выборов, что удостоверяет статус субъектности.

В ранних работах, в самом начале 70-х гг., автор экспериментально исследовал тенденцию к риску. Об этой ситуативной характеристике деятельности принято говорить «оправданный — неоправданный» риск. Но возможно еще одно различение: риск прагматический («во имя вознаграждения») и риск бескорыстный — «надситуативный» («немотивированный», «не за мзду»).

В разные годы, тогда и потом, я и мои коллеги исследовали:

- «влечение к опасности» (первая моя публикация в русле дипломной работы на факультете психологии МГУ) [28];

- реакцию на запрет (феномен «Синей Бороды» — курсовая работа Е.И. Кузьминой, проведенная под нашим руководством) [19];

- притягательность границы (побудительной ценности границы была посвящена диссертация М.А. Ишковой) [17];

- взаимосвязь одаренности и тенденции расширять пространство своего действия (в диссертации Н.В. Маркиной [24] было показано, что дети с высокими показателями одаренности приближаются к черте, ограничивающей пространственную территорию их действия, или пересекают эту черту, а также что они в условиях ценностных выборов предпочитают суждения, связанные с неопределенностью и риском);

- феномен мысленного проигрывания действий, отпугивающих своими последствиями (совсем свежие совместные исследования при использовании айтрекера, проводимые с А.С. Огневым [25]: глаза некоторых испытуемых так и «стреляют» туда, где находиться нельзя или страшно);

- «эмоциональный флаттер» — понятие, вводимое И.М. Шмелевым [70] («флаттер» в авиации — это «болтанка», сильная тряска самолета при достижении критических скоростей).

«Эмоциональный флаттер» — особое, как мы говорим, «овладевающее» — не путать с «совладающим»! — поведение в условиях потенциального риска; человек здесь первопроходец (или так ему, по крайней мере, думается); в экспериментах мы создаем ситуации, в которых испытуемый может ощутить уникальность своих возможных, но отнюдь не обязательных рискованных действий. Вопрос в том, станет ли он рисковать? [76].

В отличие от «рефлекса свободы» при стесненных движениях (И.П. Павлов) [27] или «прироста мотивации в ответ на препятствие к удовлетворению потребности» (В.П. Протопопов, П.В. Симонов и др.) [51; 56], а также «воли» как создания дополнительной мотивации (В.А. Иванников) [16], «реактивного сопротивления» (Дж. Брем) [72], «интеллектуальной активности» (Д.Б. Богоявленская) [4], во всех анализируемых ситуациях человек движим стремлением к преодолению как таковому — желанием не только и не столько достичь чего-то «по ту сторону» цели, сколько «испытать себя», «взять цель», «осмелиться захотеть» (в ситуациях с запретом оказывается, что не только «запретный плод сладок», но и булыжник «сладок», если его запретить)3.

Особый вопрос — об эволюционном смысле надситуативной активности, характеризующей субъектность индивида как отдельного (единичного) представителя социума. Действительное решение этого вопроса связано с разработкой социоэволюционной теории индивидуальности и ключевой для нее идеи — «преадаптации» (А.Г. Асмолов) [2]. Представляется, что надситуативная активность индивидов в эволюционном плане выступает как преадаптивность в виде ответа на вопрос «зачем?» в будущем. Необходимо отметить, однако, что преадаптивность не всегда оборачивается адаптивностью, имея потенциально троякий эффект развития в будущем: собственно адаптивность (со временем это станет новой нормой), дезадаптивность (потом обнаружатся контрпродуктивность, деструктивность данной формы поведения) и над-адаптивность (уникальность, «неподражаемость») (В.А. Петровский) [49]. Могут быть охарактеризованы также отдаленные последствия изменения функции надситуативности-«преадаптивности» в эволюционном процессе: адаптивность → «опора»; дезадаптивность → «урок» [76]; над-адаптивность → «переживание аутентичности Я» (все это разные формы постадаптивности).

«Отраженная субъектность». Трактуя личностность как инобытие человека в человеке (об этом дальше), автор предложил экспериментальный метод исследования личности, релевантный этой идее, — метод отраженной субъектности. Он позволяет изучать личность, так сказать, «бесконтактно», т.е. не вступая в прямое взаимодействие с индивидом, чья личность подлежит исследованию. Для этого необходимо актуализировать образ индивида в психике других людей. Метод отраженной субъектности позволяет уловить «присутствие» человека в человеке. «Описать человека собственно нельзя; но можно описать, как он на меня подействовал», — писал Л.Н. Толстой [62. С. 67].

Удалось зафиксировать эффекты такого «присутствия» при реализации разных вариантов метода отраженной субъектности:

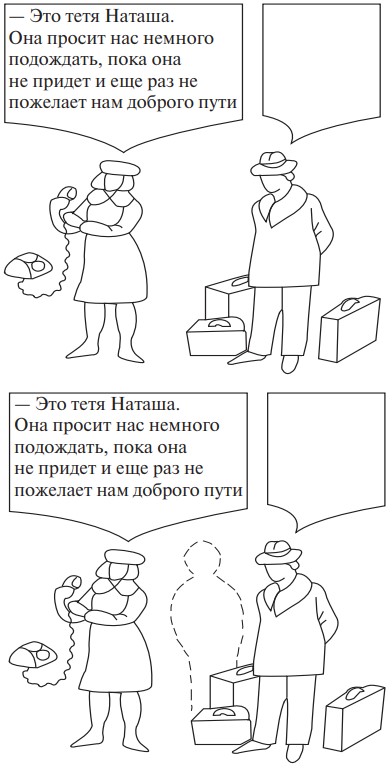

- динамику фрустрационного реагирования при актуализации образа значимого другого человека (в модифицированном варианте фрустрационного теста Розенцвейга [33] на картинках появлялся контур этого человека); удалось выявить изменение направленности агрессии в ситуации фрустрации по характеру доминирования, вплоть до смены на противоположный тип (например, экстрапунитивное доминирование замещалось интрапунитивным) (риc. 1);

- повышение оригинальности ответов учеников в словесном ассоциативном эксперименте (с использованием частотного словаря) в присутствии учителей, которые, по экспертным оценкам, описываются как творческие личности [71];

- изменение правдивости учеников, выполняющих задание в «присутствии» учителя на портрете: так, некоторые учащиеся, взглянув в глаза учителю на портрете, начинали нарушать правила исподтишка, подглядывая ответы; но это зависело не только от учащихся, а также от того, кого они видели на портрете (некоторые учителя, «действуя» с портрета, наоборот, повышали нормативность учащихся) [6];

- зависимость интерпретации взаимоотношений между героями проективных картинок под влиянием голоса значимого человека (при стертости, невнятности содержания его речи): переживаемое «присутствие» некоторых учителей, репрезентированных голосом, побуждало испытуемых интерпретировать взаимоотношения между героями картинки как более доброжелательные, в то время как «присутствие» других стимулировало негативность интерпретаций [6];

- «эффект силы в слабости»: в диссертации Е.Ю. Увариной [63] удалось показать, что успешные участники (отличники), не решив задачу на сообразительность, но видя, как отстающие ученики (двоечники) не могут справиться с решением той же задачи и повторяют их собственные (отличников) ошибки, неожиданно приходят к нужному решению («эффекту силы в слабости»); более того, что превзошло наши оптимистические ожидания, двоечники, видя ошибочные действия отличников, приходили к решению задачи (углубляя исследования, мы подтвердили, что в этом проявляется эффект антиидентификации в парах, как если бы испытуемый говорил себе самому: «Мы настолько разные, что и думаем по-другому», подкрепляя этот тезис на деле) [31];

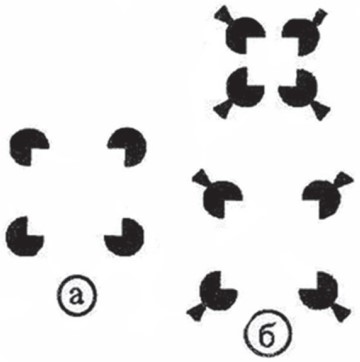

- изменение силы перцептивной иллюзии в воображаемом присутствии значимого другого (на примере фигуры Г. Каниззы); эксперимент был задуман автором по следам разговора с Б.М. Величковским, предложившим мне под углом зрения «отраженной субъектности» присмотреться к фигуре Г. Каниззы — четырем кругам черного цвета с вырезанными в них секторами, расположенными напротив друг друга и порождающими иллюзию белого квадрата, вершины которого расположены в центре этих кругов (в глазах наблюдателя условный квадрат, «наведенный» этими секторами, превращается в реальный белый квадрат, контуры «проступают» как настоящие края квадрата). Но как измерить силу иллюзии? Я решил: мы будем сдвигать и раздвигать секторы, чтобы «поймать» порог возникновения иллюзии; исходя из этого, Е.И. Кузьмина [52], экспериментируя с дошкольниками, «превратила» круги в головы рыб с пририсованными хвостиками; иллюзорный квадрат — это «белый платочек», который рыбки могут поймать и удерживать ртом, сплываясь и расплываясь (рис. 2). Оказалось, что в воображаемом присутствии некоторых воспитательниц «рыбки» находят платок раньше и удерживают дольше, чем в их отсутствии;

- стимуляцию склонности к «бескорыстному риску» при реализации предложенной А.Л. Крупениным техники «псевдо-воздействий» значимых других: под влиянием якобы «телепатического послания» испытуемые, ранее не склонные к бескорыстному риску, начинали рисковать, если «телепат»-индуктор был при этом сам склонен к риску (о том, что изучается тенденция к риску, а не воздействие «телепатии», ни тот, ни другой испытуемый, разумеется, не знали) [35];

- стимуляцию и подавление тенденции перейти черту, «оказаться на краю» под влиянием интроектов значимых других (условное изображение на картинке глаз человека, «смотрящих» в лицо испытуемых, в одних случаях провоцирует стремление нарушить запрет и усиливает стремление к опасности, в других случаях подавляет эти тенденции, о чем можно судить по частоте и длительности фиксаций глаз испытуемых перед границей, за границей и на ней самой) (исследования, проводимые нами совместно с А.С. Огневым) [25].

Список примеров реализации метода отраженной субъектности существенно шире. Специальные исследования были посвящены различению ролевых и индивидуально-специфических эффектов влияния в межиндивидуальных взаимодействиях (Г.Д. Долинский, Л.В. Полежаева, А.Н. Смирнова) [10; 50; 57]. Например, Л.В. Полежаевой удалось выявить такой тип межиндивидуальных взаимодействий, который всецело сводится к влиянию роли, т.е. вполне безличен («эффект нейтрино»).

Отметим также проведенные в недавние годы исследования иммерсии (погружения) индивидов, оказывающих влияние, во внутреннее пространство личности объектов влияния. Среди результатов таких исследований факты, полученные Е.Ю. Чернышковой [68]. При использовании модифицированного нами теста Розенцвейга ей удалось выявить эффект снижения уровня агрессии в профиле фрустрационного реагирования при изменении способов стимуляции побуждения испытуемых к рефлексии:

- со стороны образа значимого другого человека, непосредственно включенного в воображаемую ситуацию неблагополучия;

- со стороны «значимого другого» как «внутреннего наблюдателя» (интроекта);

- со стороны самого индивида, осуществляющего «пошаговую» рефлексию собственных эмоциональных состояний в типической ситуации фрустрации.

В диссертации Н.А. Евченко [13] показано, что в проблемных ситуациях индивид ищет в своем внутреннем мире Другое Я, отличающееся от его Актуального Я, и может найти и находит в первом из них такие полезные качества, как предприимчивость, креативность и независимость, что обусловливает успех в решении задачи. Здесь интроект проявляет себя в полной мере, без участия «значимого другого», существующего наяву.

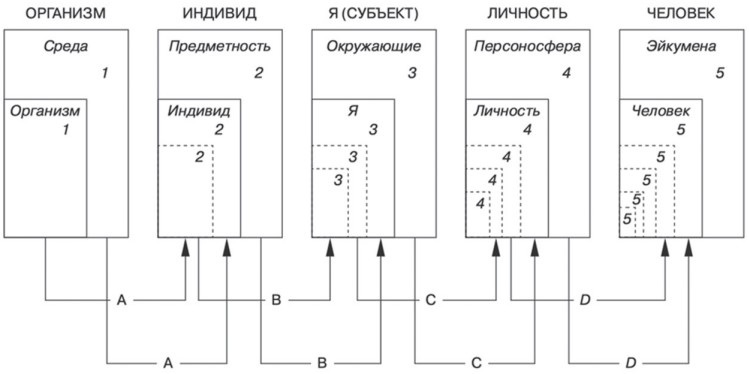

Кластер субъектности. В категориальном строе психологии и «персонологическом прочтении» категорий теоретической психологии [74] отчетливо выделяется кластер субъектности. Он объединяет в себе целый ряд категорий: «Организм», «Индивид», «Я», «Личность», «Человек».

Рассмотрим последовательные формы субъектности, представленные в категориальном строе психологии [76] (рис. 3). На рисунке каждая категория, помеченная индексом i и расположенная на ступени слева, «вкладывается» в категорию на ступени справа, при этом ее индекс увеличивается на 1, например, категория «Организм», вкладываясь последовательно в одну категорию за другой, раз за разом приобретает индексы 1, 2, 3, 4, 5.

Первое звено в нашем ряду — Организм, допсихическая целостность. Вполне очевидно: обо всем живущем можем сказать «организм». Любое растение, любое животное, включая Homo sapiens, тому пример. Но что означает этот термин? Предлагаем следующее короткое определение. Организм — это дублирующая себя телесность; она заключает в себе свой собственный прототип. «Дублирование» — это регенерация и размножение.

На данной ступени нет и отдаленно того, что называют субъективностью. Подсолнух, конечно, «поворачивает голову» вслед за солнцем; но в ней отсутствуют какие-либо субъективные образы — для «него» нет ни себя, ни солнца. Второе звено — Индивид, психофизическое целое, форма существования организма, способного порождать волновые структуры4, моделирующие его взаимосвязь со средой. Эти структуры морфологически не фиксированны — они «не прорисованы» в телесности организма. Будучи паттернами волн, результатом их наложения друг на друга, суперпозициями, они сами по себе не являются волнами (не могут сами собой распространяться в пространстве, поэтому не могут быть и «прочитаны» каким-нибудь физическим «воспринимающим» устройством [42]).

Возможность существования «в природе вещей» морфологически нефиксируемых конфигураций волн — информационных моделей мира — позволяет живым существам адаптироваться к новым условиям жизни, строя их летучие образы как бы поверх шаблонов, впечатанных в тело, позволяет в нужный момент гибко выстраивать и перестраивать свое поведение (к счастью, трудно вообразить, что подобная надтелесная «информационная аура» может фиксироваться генетически, переходя к потомкам, идущим на смену: им ведь придется жить позже — в другое время, в другой среде). На чувственном уровне здесь мы имеем дело с «перцептуальной осведомленностью» [65] индивида о себе как носителе субъектности, «причинности причины», порождающей изменения вовне5.

Третье звено — Я, т.е. субъект, рефлексирующий себя в мире и мир в себе. В терминах А.Н. Леонтьева [20] он (субъект) — обладатель образа мира. Солидаризируясь с В.П. Зинченко [15], отметим, что «образ мира» избыточен по отношению к регуляции текущего действия субъекта. За счет этой избыточности, характеризующей среди прочего и переживаемые возможности («могу сверх того, что требуется»)6, порождается тенденция к «свободному выбору». Строя свой собственный образ, индивид отделяет себя от всего привходящего. Результатом этого обособления является не только его собственное Я, но и то, каким воспринимают его в качестве автономного существа другие индивиды, что формирует с их стороны активное отношение к нему (например, принятие или отвержение).

Центральный вопрос, имеющий не только психологический, но и философский характер (т.к. здесь затрагивается психофизическая проблема, «трудная проблема сознания» по Д. Чалмерсу, см.: [5]), — это вопрос об условиях субъектности Я. Что позволяет индивиду рефлексировать себя в качестве субъекта, осознавать себя автором производимого?

Предлагаем возможные решения, вполне сознавая их гипотетичность [48]: первоначально «Я» есть иллюзия сознания, мифический «человечек в человечке», способный якобы воспринимать, переживать и действовать в мире, некая картинка с «человечком» и его окружением, со стрелочками воображаемых связей между ними в сопровождении беззвучно звучащих слов: «я», «другой», «объект», «видит», «переживает», «действует», «говорит» и т.п. Словом, «Я» — пока еще призрак, мираж, фантом. Однако в процессе реальных контактов индивида с его окружением воображаемая схема субъектности «оживает», приобретая статус причины, реально структурирующей поведение (механизм опосредования бессубъектной активности индивида схемой субъектности рассматривается нами в упомянутой статье [48]). При этом обнаруживаются преемственные формы Я: номинальное, феноменальное, когитальное, трансгрессивное и ноуменальное; эти формы Я, переходя друг в друга, образуют, как мы говорим, «почетные круги causa sui» [45]. Таким образом, Я присуща идея субъектности, здесь не только «Я есмь», но и «Я есть причина себя».

«Квалиа», ощущения и соощущения, конфигурации чувственности и среди них рефлексируемая переживаемая самопричинность индивида порождаются физиологическими процессами, но они не изоморфны условиям их порождения, т.е. ни структурно, ни «поэлементно» они не могут быть поставлены им в соответствие. Будучи «функцией» нервной системы, нейрональных процессов и волн, они ни в чем не подобны этим процессам и волнам, не могут быть «упараллелены» с ними. Поэтому нет ничего такого под чувственностью, что могло бы рассматривать их в терминах видавшей виды философской мысли по поводу «седалища души». Так, вода, будучи единством двух атомов водорода и одного атома кислорода, не покрывает собой водород и кислород, не имеет их «под собой» в качестве своего «суб-страта» (под-слоя). Единственный «субстрат» чувственности — это сама чувственность; единственный «субстрат» переживания самопричинности — это переживание самопричинности. Поэтому было бы правильнее, из двух зол — двух заблуждений — выбирая меньшее, считать, что переживание «висит в воздухе», чем думать, будто оно нахлобучено на что-то еще «там», «внизу», «под собой».

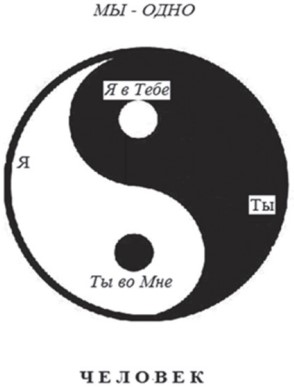

Четвертое звено — Личность, т.е. Я в соотнесении с другими Я. Таковы моя собственная отраженность в себе, отраженность другого во мне и отраженность себя в другом [44] (рис. 4).

Рассмотрим, что находится по сю сторону Я [46]. В пространстве Я предметом воспроизводства становятся само Я, а также особенные отношения к индивиду со стороны окружающих. Воспринимая отношение к себе других лиц, данный индивид строит внутри себя образ себя, а также образ чужого (чужих) Я, и таким образом появляется «единомножие» я-образов. Образы, которые при этом рождаются (лица, голоса, осязаемое присутствие человека в человеке), — это осознанные представления Я о себе на фоне представлений о других Я и в соотношении с ними. В целом таков полюс индивидуальности личности.

Иное пространство бытия личности находится по ту сторону Я индивида. Это пространство Ты — полюс личностности. Здесь перед нами также феномен отраженности. Однако на этот раз речь идет об отраженности Я индивида в пространстве Я другого (других) — о присутствии своего отраженного Я во внутреннем мире другого («Я у тебя», «Мое иммерсивное Я», «Мое Я в тебе»). Мы используем также для обозначения процессов и результатов погружения в эти пространства термин «персонализация» («обретение личностного»). Отсюда и название предложенной автором системы взглядов — «концепция персонализации».

Итак, моя личность содержит в себе не только «Я для себя» и «Ты для меня», но и «мое Я для тебя» в соотношении с «его Я для него самого». Здесь также множество «отражений». Их столько, сколько людей вокруг признают во мне личность.

Наряду с отраженностью Я индивида в своем и иных мирах мы говорим о неотразимости — невозможности субъектной репрезентации индивида в саморефлексии. Почему такое возможно? Чисто логически отражать — значит воспроизводить, т.е. удваивать. Вопрос: «Сколько яиц можно съесть натощак?» Ответ: «Только одно!» Полагаем, что индивид как субъект, переживаемая самопричинность, не подлежит полному и всеобъемлющему воспроизводству, его потаенная «часть» сохраняет свою уникальность и потому самоценность [49]. В этом случае воспроизводство per se (как таковое) всегда «впервые». Нам не приходится возвращаться в одну и ту же реку дважды. Мы просто из нее не выходим.

Мультисубъектная организация личности: единомножие я. Согласимся с С.Л. Рубинштейном [55]: каждое Я есть «республика субъектов»7. «Республика», добавим мы, но не монархия. Развивая метафору, добавим, что эта «республика» имеет свои «представительства» в сопредельных, а также и в весьма удаленных от нее территориях (другие индивиды). Те, в свою очередь, присутствуют на территории данной «республики» (их «субъектность» может быть при этом весьма действенной и не всегда видимой). Так метафорически можно выразить идею мультисубъектности личности — единомножия я.

Если от поэтических метафор перейти к прозе психологических буден, то здесь встречаются вполне впечатляющие сюрпризы. Положим, социолог исследует ценностные ориентации человека, предлагая респонденту на выбор некоторый набор терминальных и инструментальных ценностей. Мы уже знаем, что в каждом из нас отражены другие субъекты. Кто же в таком случае совершает выбор?

Рассмотрим модель единомножия я, представленную в транзакционном анализе Эрика Берна и его последователей: в теории Берна каждая личность представляет собой единство трех «я», более точно трех эго-состояний: Родитель, Взрослый, Дитя. Отталкиваясь от транзакционной модели личности, мы с коллегами Ж.В. Горькой [8] и М.К. Худышевой [67] предлагали испытуемым проранжировать 16 жизненных ценностей с позиций: в одном случае Дитя (мечты, сокровенные желания), во втором — Родителя (голос долга), в третьем — Взрослого (разумный взгляд на вещи, то, что человек сам для себя считает необходимым делать). Выяснилось, что процент значимых корреляций между выборами с позиций каждого из трех эго-состояний: «Дитя», «Родитель», «Взрослый» — минимален. Чаще встречаются значимые корреляции между двумя эго-состояниями (Родитель — Дитя; Родитель — Взрослый, Взрослый — Дитя), а также весьма часто отсутствие каких-либо значимых корреляций, т.е. ортогональность предпочтений ценностей с позиций трех эго-состояний. Также могут распадаться «натрое» Взрослая, Родительская и Детская самооценки8.

На вопрос, кто же в конце концов выбирает или производит итоговое оценивание, мы отвечаем: как правило, «все трое», но их вклад в общее дело различен. Готовность к выбору, о которой мы говорим, определяется соотношением побуждений и ресурсов, имеющихся у личности в единстве ее Взрослого, Родителя и Дитя. Предлагаемая нами модель детерминации выбора — транзакционная модель выбора [44] — представляет собой развитие базовой модели готовности субъекта к биполярному выбору В.А. Лефевра [21], а также преемственной модели нормированного поведения Т.А. Таран [60]. На основе транзакционной модели состоятельности удалось реинтерпретировать факты, необъяснимые в рамках классической модели выбора риска Дж. Аткинсона (см. о ней [66]): так, новое объяснение получает феномен смещенного выбора уровня трудности задачи в условиях свободного предпочтения задачи. Испытуемые с доминированием надежды на успех по сравнению с мотивом избегания, как выяснилось за пять десятилетий экспериментальных исследований уровня притязаний личности, предпочитают выбор задач, степень трудности которых изменяется в диапазоне между 0,6 и 0,7, а не средних по трудности задач, как предсказывает модель выбора риска Аткинсона. Но именно эти значения (в районе «золотого сечения», 0,618) предсказывает транзакционная модель выбора, реализующая идею мультисубъектной организации личности.

В соответствии с «законом развития» высших психических функций (по Л.С. Выготскому) предпринята попытка описать строение личности индивида как результат «интериоризации» различных отношений между «коллаборантами»: «Единоличник» (все сам), «Автор — Эксперт», «Лидер — Партнеры», «Хозяин — Работник». С этой позиции интерпретируются качественно своеобразные формы саморегуляции личности при решении задач (волевая, смысловая, целевая, операциональная формы). Рассмотрены три варианта субъектной организации: «моносубъект», «бинарный субъект», «тернарный субъект», и приведены, помимо эмпирически исследованных, также гипотетические примеры «работы» модели состоятельности индивида при разных вариантах субъектной организации личности: модель идеального переговорщика: «Доверяй, но проверяй! — Насколько?», модель «Надежды и разочарований в любви» и др. [75]. Взгляд на личность как единомножие я, начиная с пионерских работ У. Джеймса (см. о них: [64]), в последние годы приобретает парадигмальный характер. В плане общей персонологии [43], объединяющей в себе культурную феноменологию личности и консультативную психологию, значительный интерес представляют работы, посвященные феномену множественной личности (и, в частности, личности поэтессы Марины Цветаевой [54]), психолого-психотерапевтические разработки, обобщенные в книге Шварца [78].

Пятое звено — Человек (= всеобщее Я), форма существования личности индивида, включающая в себя воспроизводство отношений с другими индивидами как носителями его отраженного Я и источником их собственной отраженной субъектности в нем в качестве Я, что выражается в поддержке и развитии друг друга как личностей [45] (рис. 5).

В этом плане развитие личности может быть осмыслено как расширение собственных степеней свободы, приумножающее степени свободы значимых других (= «Живи и давай жить другим»).

Если уплотнить смыслы и перевести это определение на язык обыденной жизни, то Человек — это личность, пребывающая в любви, личность, обретающая свое бытие в пространстве социума и культуры.

Сноски

1 Связь между причиной и действием в своей истине, как отмечал Гегель, предполагает возвращение причины к себе через то, что выступает как ее действие и благодаря чему «в изначальность полагается действие, т.е. изначальность снимается; действие причины становится реакцией» [7. С. 259].

2 Здесь требуется пояснение. Участникам эксперимента предъявлялись оценки ожидаемых от них ответов на вопросы 2-й формы опросника Дж. Кеттелла [73] под видом экспертных оценок, сделанных психологом; эти «ответы» были проставлены в опроснике заранее, так что испытуемый мог видеть их, прежде чем дать свой ответ. В действительности испытуемому предъявлялись его собственные ответы на 1-ю форму того же опросника; в результате были отмечены значимые сдвиги в самоописании по двум шкалам: «В» (интеллект) и «А» (сизотимия — аффектотимия («скрытность» / «открытость)); показатели интеллекта под влиянием «прогноза» повышаются, увеличивается также и скрытность в ущерб открытости («Счастье, когда тебя понимают, но несчастье, когда тебя раскусили»).

3 Иногда то, что по Ф.М. Достоевскому (Раскольников в «Преступлении и наказании» [12]) означает «осмелиться захотеть», может объективно иметь отчетливо деструктивный характер; это случается, когда выбор подобного поведения основан на дефиците возможностей, а не на избытке их (отсутствие контроля над импульсами, погоня за возбуждением как таковым, дезадаптивные автоматизмы и другие многообразные формы «несвободы» — все то, что я называю «надситуативностью» от слова «надо» (настоятельно и неудержимо). Человек путает утверждение своей субъектности с уничтожением ее, самоутверждение с самоуничтожением, транзакционный аналитик добавил бы, что человек при этом бессознательно следует «хамартическому (трагическому) сценарию».

4 Опираемся на идеи «волновой психофизики» В.Н. Пушкина [53], развитые нами в ряде работ [42; 45; 48].

5 Правомерно считать, что все подвижные существа обладают какой-то формой «сознания»: только в этом случае обеспечена возможность их безопасного передвижения; при этом отмечается, что, возможно, эта форма «сознания» должна быть даже у одноклеточных простейших» [65].

6 Не только «могу» живет на улице «хочу» (так иногда говорят), но и «хочу» живет на улице «могу» — метафорически именно так можно выразить защищаемую автором, начиная с работ середины 70-х гг., центральную идею концепции «надситуативной активности».

7 «Каждое “я”, поскольку оно есть и всеобщность “я”, есть коллективный субъект, содружество субъектов, “республика субъектов”, содружество личностей; это “я” есть на самом деле “мы”» [55. С. 337].

8 Панина, О. А. Самооценка Родителя, Взрослого и Дитя: опыт трансакционного анализа : выпуск. раб. — М., 2009 (неопубликованное исследование).

Литература

- Асмолов, А. Г. О динамическом подходе к психологическому анализу деятельности / А. Г. Асмолов, В. А. Петровский // Вопр. психологии. — 1978. — № 1. — С. 70—80.

- Асмолов, А. Г. Преадаптация к неопределенности как стратегия навигации развивающихся систем: маршруты эволюции / А. Г. Асмолов, Е. Д. Шехтер, А. М. Черноризов // Вопр. психологии. — 2017. — № 4. — С. 3— 27.

- Берн, Э. Трансактный анализ в психотерапии / Э. Берн. — М. : Акад. проект, 2001.

- Богоявленская, Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества / Д. Б. Богоявленская. — Ростов н/Д, 1983.

- Васильев, В. В. Трудная проблема сознания / В. В. Васильев. — М. : Прогресс-Традиция, 2009.

- Воробьев, А. В. Личность учителя в системе межличностных отношений классного коллектива : дис. … канд. психол. наук / А. В. Воробьев. — М., 1987.

- Гегель, Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук : в 3 т. / Г. В. Ф. Гегель. — М., 1974. — Т. 1. Наука логики.

- Горькая, Ж. В. Психологияценностей / Ж. В. Горькая. — Самара : Изд-во Самар. гоc. ун-та, 2014. — 92 с.

- Грязева-Добшинская, В. Г. Одаренные дети: экология творчества / В. Г. Грязева-Добшинская, В. А. Петровский. — М. ; Челябинск, 1993.

- Долинский, Г. Д. Социально-психологические особенности формирования личности руководителя педколлектива / Г. Д. Долинский // Экспериментальные методы исследования личности в коллективе : тез. всесоюз. науч.-метод. конф. : в 3 ч. — Даугавпилс, 1985. — Ч. 3. — С. 29—30.

- Дорошенко, Е. В. Соотношение личностной и финансовой состоятельности : магистер. диc. / Е. В. Дорошенко. — М., 2019.

- Достоевский, Ф. М. Преступление и наказание / Ф. М. Достоевский. — М. : Худож. лит., 1976.

- Евченко, Н. А. Внутренняя коммуникация «Я — другое Я» в динамике субъектных проявлений личности : диc. … канд. психол. наук / Н. А. Евченко. — М., 2016.

- Жизненная состоятельность личности как психологический конструкт / Д. А. Леонтьев [и др.] // Психология : журн. Высш. шк. экономики. — 2017. — Т. 14, № 3. — С. 433—452.

- Зинченко, В. П. Сознание и творческий акт / В. П. Зинченко. — М. : Языки славянских культур, 2010.

- Иванников, В. А. Воля / В. А. Иванников // Нац. психол. журн. — 2010. — № 1. — С. 97—102.

- Ишкова, М. А. Феномен границы в детерминации активности ребенка : диc. … канд. психол. наук / М. А. Ишкова. — М., 1988.

- Кант, И. Критика чистого разума / И. Кант. — СПб. : Тайм-аут, 1993.

- Кузьмина, Е. И. Надситуативная активность и ее исследование в детском возрасте / Е. И. Кузьмина // Личность и межличностные отношения в коллективе. — Ульяновск, 1988. — С. 105—110.

- Леонтьев, А. Н. Образ мира / А. Н. Леонтьев // Избр. психол. произведения : в 2 т. — М., 1983. — Т. 2. — С. 251—261.

- Лефевр, В. А. Космический субъект / В. А. Лефевр. — М. : Ин-кварто, 1996.

- Максимова, C. B. Творческая нереализованность как источник школьной дезадаптации :диc. … канд. психол. наук / С. В. Максимова. — М., 2001.

- Мандельштам, О. Дано мне тело… / О. Мандельштам // Строфы века : антология русской поэзии / сост. Е. Евтушенко. — Минск ; М., 1995.

- Маркина, Н. В. Соотношение ситуативных и надситуативных проявлений активности у одаренных учащихся : автореф. диc. … канд. психол. наук / Н. В. Маркина. — М., 2003.

- Огнев, А. С. Окулометрические проявления бессознательных визуальных суждений / А. С. Огнев, В. А. Петровский, Э. В. Лихачева // Вестн. Роc. нового ун-та. Серия: Человек в современном мире. — 2018. — № 4. — С. 3—9.

- Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. — М., 2003.

- Павлов, И. П. Рефлекс свободы / И. П. Павлов. — Изд. союз Андронум : Strelbytskyy Multimedia Publishing, 2018. — 519 с.

- Петровский, В. А. Экспериментальное изучение риска как тенденции личности / В. А. Петровский // Матер. IV съезда Всесоюз. о-ва психологов. — Тбилиси, 1971. — С. 429—430.

- Петровский, В. А. К психологии активности личности / В. А. Петровский // Вопр. психологии. — 1975. — № 3. — С. 26—38.

- Петровский, В. А. Активность субъекта в условиях риска : автореф. диc. … канд. психол. наук / В. А. Петровский. — М., 1977.

- Петровский, В. А. Влияние фактора личностной идентификации на результаты мыслительной деятельности / В. А. Петровский, Е. Ю. Уварина // Психология учебной деятельности школьников. — Тула, 1982.

- Петровский, В. А. Влияние прогноза на развитие событий / В. А. Петровский, Т. А. Тунгусова // Экспериментальные методы исследования личности в коллективе : тез. Всесоюз. науч.-метод. конф. : в 3 ч. — Даугавпилс, 1985. — Ч. 2.

- Петровский, В. А. Модификация фрустрационной методики / В. А. Петровский, И. П. Гуренкова // Личность в общении и деятельности. — Ульяновск, 1985. — С. 37—43.

- Петровский, В. А. Психолого-психологические проблемы мотивации учебной и трудовой деятельности / В. А. Петровский, Я. А. Шарага // Тез. докл. и выступл. на всесоюз. науч.-практ. конф. — Новосибирск, 1985. — С. 45—46.

- Петровский, В. А. Сдвиг к риску как эффект межличностных взаимовлияний / В. А. Петровский, А. Л. Крупенин // Личность в общении и деятельности. — Ульяновск, 1985. — С. 47—54.

- Петровский, В. А. Психология неадаптивной активности / В. А. Петровский. — М. : Горбунок, 1992.

- Петровский, В. А. Феномен субъектности в психологии личности : автореф. диc. … д-ра психол. наук / В. А. Петровский. — М., 1993.

- Петровский, В. А. Личность в психологии: парадигма субъектности / В. А. Петровский. — Ростов н/Д, 1996. — 509 с.

- Петровский, В. А. Общая персонология: наука личности / В. А. Петровский // Изв. Самар. науч. центра Роc. акад. наук. — 2003. — Спецвыпуск : «Актуальные проблемы психологии. Самарский регион». — С. 20—30.

- Петровский, В. А. Начала мультисубъектной персонологии / В. А. Петровский // Развитие личности. — 2010. — № 1. — С. 55—72.

- Петровский, В. А. Человек над ситуацией / В. А. Петровский. — М. : Смысл, 2010.

- Петровский, В. А. Мыслю? — Да! Но существую ли? / В. А. Петровский // Культурно-историческая психология. — 2011. — № 3. — С. 12—26.

- Петровский, В. А. Четыре проекта общей персонологии / В. А. Петровский, Е. Б. Старовойтенко // Психология : журн. Высш. шк. экономики. — 2012. — Т. 9, № 1. — С. 21—39.

- Петровский, В. А. «Я» в персонологической перспективе / В. А. Петровский. — М. : Изд. дом Высш. шк. экономики, 2013.

- Петровский, В. А. Я как причина себя: почетные круги causa sui / В. А. Петровский // Субъект и культура / отв. ред. В. Н. Порус. — СПб., 2014.

- Петровский, В. А. Я : конфигурации артефакта / В. А. Петровский // Культурно-историческая психология. — 2014. — Т. 10, № 1. — С. 63—78.

- Петровский, В. А. Импликативная модель целеполагания: константы адаптивного действия / В. А. Петровский // Mobilis in mobile : Личность в эпоху перемен / под общ. ред. А. Г. Асмолова. — М., 2018. — С. 331—362.

- Петровский, В. А. Психофизическая проблема: «кто» видит мир? (эскиз концепции взаимоопосредования) / В. А. Петровский // Методология и история психологии. — 2018. — № 1. — С. 58—83.

- Петровский, В. А. Активность, деятельность, индивидуальность: между вчера и завтра (методологические заметки) / В. А. Петровский // Мир психологии. — 2020. — № 2. — С. 20—31.

- Полежаева, Л. В. Ролевое и субъективное в личности : автореф. диc. канд. психол. наук / Л. В. Полежаева. — М., 1995.

- Протопопов, В. П. Психология, рефлексология и учение о поведении / В. П. Протопопов. — Харьков : Науч. мысль, 1929. — 115 с.

- Психология развивающейся личности / [А. В. Петровский, В. В. Абраменкова, Т. М. Горбатенко и др.] ; под ред. А. В. Петровского ; НИИ общ. и пед. психологии АПН СССР. — М. : Педагогика, 1987.

- Пушкин, В. Н. О материальной основе отражения действительности / В. Н. Пушкин // Вопросы психогигиены, психофизиологии, социологии труда в угольной промышленности и психоэнергетики. — М., 1980. — С. 326—340.

- Розин, В. М. Опыт гуманитарного исследования личности Марины Цветаевой / В. М. Розин // Психология: журн. Высш. шк. экономики. — 2019. — Т. 16, № 3. — С. 457—469.

- Рубинштейн, С. Л. Проблемы общей психологии. Человек и мир / С. Л. Рубинштейн. — М. : Педагогика, 1973.

- Симонов, П. В. Высшая нервная деятельность человека. Мотивационно-эмоциональные аспекты / П. В. Симонов. — М. : Наука, 1975.

- Смирнова, А. Н. Экспериментальный способ выявления ролевой, ситуативной и индивидуально-специфической детерминации эффектов межсубъектного влияния / А. Н. Смирнова // Экспериментальные методы исследования личности в коллективе : тез. всесоюз. науч.-метод. конф. : в 3 ч. — Даугавпилс, 1985. — Ч. 2. — С. 72—74.

- Спиноза, Б. Этика / Б. Спиноза. — СПб. : Аста-пресс, 1993.

- Талеб, Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости / Н. Талеб. — М. : КоЛибри, 2015.

- Таран, Т. А. Булевы модели рефлексивного управления в ситуации выбора / Т. А. Таран // Автоматика и телемеханика. — 2001. — № 10. — С. 103—117.

- Толковый словарь русского языка : [в 4 т.] / гл. ред. Б. М. Волин, Д. Н. Ушаков. — М., 1947. — Т. IV.

- Толстой, Л. Н. // Полн. собр. соч. : в 90 т. [юбил. изд.]. — М., 1937. — Т. 46.

- Уварина, Е. Ю. Экспериментальное изучение влияния одного человека на самооценивание другого / Е. Ю. Уварина // Новые исследования в психологии. — 1985. — № 1.

- Фрейджер, Р. Личность: теории, эксперименты, упражнения / Роберт Фрейджер, Джеймс Фейдимен. — 5 междунар. изд. — СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК ; М. : Олма-Пресс, 2001.

- Хант, Г. О природе сознания с когнитивной, феноменологической и трансперсональной точек зрения / Г. Хант. — М. : АСТ [и др.], 2004.

- Хекхаузен, Х. Мотивация и деятельность / Х. Хекхаузен. — 2-е изд. — СПб. : Питер ; М. : Смысл, 2003.

- Худышева, М. К. Условия становления личностной состоятельности будущего профессионала : автореф. диc. … канд. психол. наук / М. К. Худышева. — М., 2004.

- Чернышкова, Е. Ю. Рефлексия как условие динамики фрустрационного реагирования :автореф. диc. … канд. психол. наук / Е. Ю. Чернышкова. — М., 2012.

- Шарага, Я. В. Активность самопознания при решении интеллектуальных задач старшими школьниками / Я. В. Шарага // Вопр. психологии. — 1988. — № 4. — С. 79—82.

- Шмелев, И. М. Эмоциональный флаттер и овладевающее поведение: «Межпространственный» переход / И. М. Шмелев // Психология : журн. Высш. шк. экономики. — 2015. —№ 4. — С. 111—123.

- Янотовская, Ю. В. Индивидуальность педагога и личность учащегося / Ю. В. Янотовская // Психология развивающейся личности / под ред. А. В. Петровского. — М., 1987. — С. 147—157.

- Brehm, J. W. A theory of Psychological Reactance / J. W. Brehm. — Academic Press, 1966.

- Cattell, R. Personality and motivation structure and measurement / R. Cattell. — Yonkers-on-Hudson, NY : World Book, 1957.

- Petrovskiy, A. The Categorial Sistem of Psychology. En Experience of Constructing a Theory of Theories in Psychology / A. Petrovskiy, V. Petrovskiy // J. of the Higher School of Economics. — 2018. — Vol. 15, № 4. — P. 626—644.

- Petrovskiy, V. Subjectness as Possibleness / V. Petrovsky // Psychology : J. of the Higher School of Economics. — 2015. — Vol. 12, № 3. — P. 86—130.

- Petrovskiy, V. Personology of Difficult Life Sitiations : At the Intersection of Three Cultures / V. Petrovskiy, I. Smelev // Psychology : J. of the Higher School of Economics. — 2019. — Vol. 16, № 3. — P. 408—433.

- Petrovsky, V. A. V. Petrovsky Patterns of Readiness for Adaptive Action [Electronic resource] / Vadim A. Petrovsky // Basic Research Program Working Papers. — Mode of access: https://www.hse.ru/data/2021/02/16/1407926022/123PSY2021.pdf

- Schwartz, R. C. Internal Family Systems Therapy (The Guilford Family Therapy Series) / Richard C. Schwartz. — Second Edition. — The Guilford Press, 1997.

Источник: Петровский В.А. Субъектность Я в персонологической ретроспективе // Мир психологии. Научно-методический журнал. 2021. Том 105. №1-2. С. 174–194.

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать