Когда мы говорим о понимании в образовании, мы имеем в виду понимание знаний, полученных другими людьми и предлагаемых в школьном учебном предмете для усвоения учеником.

Данный процесс осуществляется под руководством учителя. В своем исследовании мы исходим из парадигмы субъект-субъектных отношений в образовании. В этой парадигме ученик выступает как субъект познания и понимания. В этом процессе ученик реализует свою мотивацию и свои цели. Учитель как субъект образовательного процесса в совместной деятельности с учеником стремится обеспечить понимание учебного материала учеником. Таким образом, понимание в образовании описывается двумя концептуальными моделями понимания: понимания учеником учебного предмета и понимания учителем того, что ученик понял учебный материал.

Рассмотрим эти концептуальные модели. В определении трудностей понимание учеником учебного материала будем исходить из понимания того, как формируется учебный предмет.

Содержание образования — основа учебного предмета

Одна из главных проблем в образовании — это определение исторически оправданного содержания образования. Одним из немногих теоретиков формирования содержания учебного предмета был Юрий Владимирович Рождественский (1926–1999), филолог, культуролог, философ. Им было обосновано положение о том, что содержание школьного образования является результатом общественного договора государства, родителей и работодателей.

Впервые в СССР им были проведены исследования по качественной и количественной оценке содержания школьного образования. Носителем культуры любого народа является его язык. Поэтому содержание образования выражается, прежде всего, в слове. Содержание образования постигается через освоение хрестоматийных текстов, а овладение этими текстами «дает свободное выражение мыслей» [12, с. 27].

Каждая наука представлена традиционными текстами, преемственными по отношению друг к другу. Этот процесс «формирует картину обобщенного интеллекта данной науки, в которую отдельные авторы добавляют по крупицам свою лепту» [12, с. 77].

Интересно замечание Рождественского о том, что автор каждого сочинения вынужден отстаивать не только новизну мысли, но и новизну словесной формы своего труда. Словесный ряд, созданный автором, не должен воспроизводить словесный ряд, изданный до него. Автор должен заботиться, чтобы его сочинение продавалось. Отсюда, «автор стремится сделать свое сочинение привлекательным и за счет словесной эстетики» [12, с. 77]. Но все это делает мысль, заключенную в сочинении, менее понятной для ученика.

Содержание образования, — пишет Ю.В. Рождественский, — как нарастающий итог культуры, преобразуется за счет предметно-поурочного метода расположения содержания… Расширение объема знаний заставляет педагога при формировании учебного предмета перейти к более строгой систематизации образования [12, с. 78]. Все это затрудняет понимание содержания учебного предмета учеником.

Количественная оценка содержание образовательной информации

Результатом исследований Ю.В. Рождественского стала возможность количественной оценки содержания образования. За единицу измерения было предложено взять конкретный термин, выраженный словом.

«Структура учебного текста, — пишет Рождественский, — строится по достаточно строгому канону, предлагающему трехчастность учебного текста. Три части представляют собой: название — правило — пример… Каждая из этих частей выражена словами. Методика тем совершеннее, чем меньше слов представлено в каждой части. Все три части составляют вместе единицу образования, включающую в себя: а) знание о предмете, б) знание о структуре и функции предмета, в) умение использовать эти знания [12, с. 115].

К сожалению, излишняя прессовка знаний затрудняет их понимание, и на практике знание о предмете не всегда сочетается с умением их использовать.

Анализ, проведенный Рождественским, показал, что современные академические словари насчитывают примерно 200 000 словарных статей, нормативные словари, основанные на академических, содержат в пределах 60 000 – 80 000 словарных статей, учебные словари — 5 000 – 20 000 словарных статей. Содержание образования от Древнего Египта до настоящего времени содержит около 20 000 словарных единиц, из которых примерно 10 000 — термины. Анализ всех предметов российской общеобразовательной школы за 1979 г. показал, что в программах содержится немногим более 17 000 терминов. Эти программы можно считать самыми перегруженными. Внутри содержания учебного предмета часто наблюдается противоречие между обобщением истории предмета и новым содержанием предмета.

Дидактическое обобщение должно отвечать принципам полноты, простоты и систематичности, что часто не соблюдается. Как пишет Рождественский, «соблюдение всех трёх качеств дидактического обобщения является предметом искусства, и, следовательно, включает в себя интуицию и удачу» [12, с. 120].

Дидактически обобщенный образовательный материал излагается в учебном тексте — учебнике или учебном пособии. Важно подчеркнуть различие в характере учебного текста и текста, содержащегося в электронных средствах, которые в своем большинстве дидактически не отработаны.

Словарь-тезаурус содержания школьного образования должен составляться специалистами и учитывать:

- историю становления, развития и совершенствования знания по конкретному предмету;

- современное научное знание в данной области;

- отражение содержания образования по данному учебному предмету в научно и экономически развитых странах;

- возможности приложения получаемых знаний на практике;

- отражать норму культуры рядового гражданина.

Место понимания в образовательном процессе

Понимание является сущностью образования. Без понимания учение превращается в зубрежку, теряет личностный смысл, деформирует личность ученика. Осознавая важность понимания в образовательном процессе, мы с удивлением обнаруживаем, что пониманию не нашлось места в учебниках по психологии для педагогических учебных заведений. Понимание укрылось в процессе усвоения учебного материала. Но понятие «усвоить» не тождественно понятию «понять». Уже в толковом словаре В.И. Даля понятия «усвоить» и «понять» разведены. Усваивать — это значит присвоить, «сделать что чужое своим». В качестве примера Даль приводит: «живое тело усвояет себе пищу, вырабатывая из неё свою кровь и плоть». Можно сказать, что человек усваивает знания, которыми владеет другой (другие). И вопрос заключается в том, как он это делает. Понимать же, по Далю, — это «постигать умом, познавать, разуметь, уразуметь, обнять смыслом, разумом; находить в чем смысл, толк, видеть причину и следствие». «Понятливый — способный понимать, а понятный — могущий быть понятым, постижимым, доступный смыслу, уму».

Отметим, что понятия «усвоение» и «понимание» разделяются и в последнем издании Российской педагогической энциклопедии [13]. Понимание рассматривается как «мыслительный процесс, направленный на выявление существенных свойств предметов и явлений действительности, познаваемых в чувственном и теоретическом опыте человека» [13, с. 172]. Подчеркивается, что понимание не следует отождествлять со знанием, «поскольку возможно знание без понимания и понимание без знания» [13, с. 172].

Усвоение определяется как «основной путь приобретения индивидом общественно-исторического опыта. В процессе усвоения человек овладевает социальными значениями предметов и способами действий с ними, нравственными основаниями поведения и формами общения с другими людьми. Процесс усвоения является психологической стороной учения, показывающий как педагогические воздействия отражаются в сознании учащихся, в их учебной и практической деятельности и в какой мере учение служит целям всестороннего развития учащихся и выработке у них научного мировоззрения [13, с. 474].

«По своей внутренней структуре процесс усвоения представляет аналитико-синтетическую деятельность и производные процессы абстракции, обобщения, конкретизации» [13, с. 474]. Если учесть, что это излагается в педагогической энциклопедии, то приходится констатировать, что это не продвигает учителя в его профессиональном росте.

Вместе с тем, отмеченные подходы к пониманию позволяют сделать ряд важных выводов:

Во-первых, нельзя рассматривать процессы понимания вне субъекта познания и деятельности. Понимает всегда познающий, постигающий, делающий. Понимание необходимо рассматривать в единстве с субъектом понимания.

Во-вторых, понимание следует рассматривать в единстве с деятельностью. Понимание всегда включено в деятельность и достигается через деятельность и поведение. В этом плане понимание выступает и как процесс, и как результат.

В-третьих, процесс понимания тесно связан с приобретением знаний. Важно раскрыть диалектическую связь понимания и знания.

Понимание учебного текста тесно связано с герменевтикой. Восходя своими истоками к работам греческих философов, в частности, к исследованию Аристотеля «Об истолковании» герменевтика проделала долгий и плодотворный путь своего развития. Как пишет А.Н. Славская [15, с. 5], «первоначально герменевтика возникла как область, связанная с истолкованием религиозно-теологических текстов». Достаточно привести один пример. Каноническое издание Библии насчитывает 1371 страницу текста [1], а комментарии [16] к ней представлены в трех томах, каждый от 1000 до 1500 страниц, то есть в три раза больше.

В дальнейшем герменевтика расширила свою проблематику до понимания любого текста, проблемы переводов, понимания в диалоге и др. Заслуживает внимания разделение, предложенное А.Н. Славской на понимание и интерпретацию.

«На наш взгляд, — пишет она, — понимание — это раскрытие именно того смысла, который вложен в произведение автором, а интерпретация — нахождение собственного смысла читателем» [15, с. 6].

В целях дальнейшего исследования отметим следующие положения герменевтики, предпослав им следующую характеристику понимания: «Задача герменевтики — пояснить … чудо понимания, а чудо заключается не в том, что души таинственно сообщаются между собой, а в том, что они причастны к общему для них смыслу» [4, с. 73].

- Исследования показали, что необходимо различать процессы понимания в гуманитарных и естественнонаучных областях. В гуманитарной области мы имеем дело скорее с интерпретацией, в естественной области понимание тесно связано с использованием формальных средств, с установлением семантических связей.

- Понимание существенно определяется культурными характеристиками времени создания произведения и временем его восприятия читателем, слушателем; понимание требует учета культурно-исторического контекста.

- Представляется важным положение Х.-Г. Гадамера о герменевтическом круге понимания, согласно которому в понимании нет начала и конца [5]. Человек сталкивается с пониманием той или иной жизненной ситуации, уже обладая определённым сознанием. Человек вступает в круг понимания уже с определённым представлением (предпониманием). И важно включить эту новую ситуацию в содержание предсознания (встает вопрос: как это сделать?).

Понимание собеседника занимает промежуточное положение между пониманием вещи (ее функционального значения) и пониманием текста. Если понимание текста предполагает понимание содержания и понимание создателя текста, то в понимании собеседника речь и собеседник как бы объединяются, но вместе с тем это уже чувственное восприятие и речи, и собеседника: его интонации, акцентуации и т.д. Появляется возможность диалога, постановки вопросов. В понимании текста все это как бы вынесено за скобки, но тот, кто писал текст, все это переживал.

К кругу понимания по Гадамеру можно отнести связь житейских и научных понятий [3]:

- понимание предполагает субъекта понимания, того, кто должен понять; понимание имеет субъективный аспект (феноменологический подход к пониманию);

- понимание необходимо рассматривать как специально организованную процедуру, представляющую собой систему правил и средств изучения и оценки познаваемого объекта (понимание достигается в процессе мышления);

- понимание предполагает функциональный подход к проблеме познания;

- понимание возможно только с позиции «индивидуальной целостности душевной жизни личности» [6].

- понимание часто связано с отсутствием плавного перехода от одной системы знаний к другой [15]. Это касается как естественных, так и гуманитарных наук. Это связано с существенными трудностями, в частности при переходе от житейских понятий к научным.

В реальности, отнесенной к психолого-педагогическим наукам и практике, отмеченные факторы понимания чаще всего называются, но не изучаются.

С.И. Ожегов [11] определяет понимание как «способность осмысливать, постигать содержание, смысл, значение чего-нибудь; как «то или иное толкование чего-нибудь». Здесь что ни слово, то загадка. Что значит осмысливать, постигать, толковать? Как это делать? Какими правилами и критериями руководствоваться? Именно в этих глагольно-действенных формах и заключается суть обучения пониманию.

В чем же все-таки заключается сущность понимания, не только автора текста или речи, но, прежде всего, окружающего мира, реальности? Понимание тесно связано с познанием, но познанием мы можем считать только то, что понято, чему дано объяснение. Как пишет Д. Дойч, «понимание зависит не от знания множества фактов как таковых, а от построения правильных концепций, объяснений и теорий» [7, с. 8]. Такие концепции и объяснения человек строит, начиная с появления на свет. Это его попытка объяснить для себя явления окружающего мира. В этой субъективной картине мира человек старается избежать неопределенности. Новые факты можно понять только через объяснение. Вначале человек сам пробует найти объяснение фактам, с которыми он сталкивается, затем к объяснению привлекаются взрослые. Переход к систематическому обучению связано с постижением фактов реальности с опорой на объяснения, которые дает учитель, которые заключаются в изучаемых законах и теориях.

Важным выводом, который мы можем сделать, является то, что непонимание так же закономерно, как и понимание. Непонимание связано с недостатками объяснения.

Понимание и научение

Понять, как осуществляется понимание, невозможно без обращения к проблеме научения. Анализ данной проблемы проведен нами в работе [20, с. 115–124], поэтому здесь мы остановимся на данной проблематике очень кратко.

Интуитивно каждый из нас представляет, что такое научение. О научении говорят в том случае, когда человек стал знать и(или) уметь то, чего не знал и(или) не умел раньше. Эти новые знания, умения и навыки могут быть следствием деятельности, направленной на их приобретение, или выступать как побочный эффект поведения, реализующего цели, не связанные с данными знаниями и умениями.

Однако дать строго научное определение понятию научения весьма сложно. В предельно общей форме научение можно определить как систематическую модификацию поведения при повторении ситуации и (или) под влиянием прошлого опыта на основе образования связей, сохранения следов и их реорганизации. Научение тесно связано с исполнением и проявляется в исполнении, но научение не тождественно исполнению.

Рассматривая научение, необходимо выделить его механизмы, а также функциональную и структурную характеристики. Функциональный аспект характеризует, насколько успешно изменяется поведение в плане достижения цели. В результате научения изменяется уровень достижений в количественном и качественном отношениях. Структурный аспект научения характеризуется преобразованием самого способа поведения, его структуры. Главное внимание при изучении структурного аспекта сосредоточивается на том, что, как и когда делается, а не на том, что достигнуто. Естественно, что структурные и функциональные характеристики феноменов научения тесно взаимосвязаны.

Типы научения

Психологическая наука достаточно подробно изучила различные типы научения. Довольно полный анализ отдельных типов научения содержится в ряде работ [8; 10, с. 59–138; 23, с. 10–374].

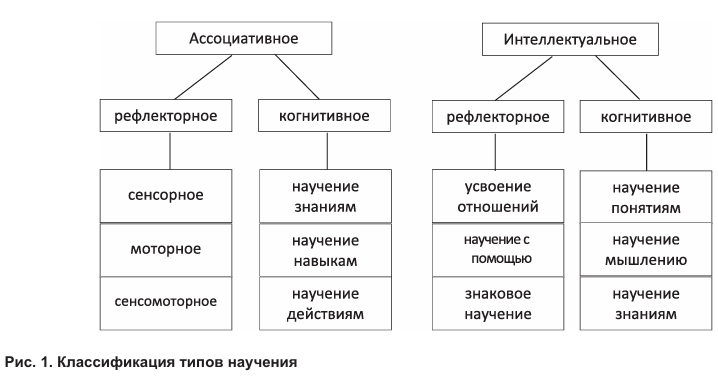

Это освобождает нас от необходимости подробного изложения отдельных типов научения и позволяет ограничиться их краткой характеристикой. На основе работ Л.Б. Ительсона [8] нами разработана классификация различных типов научения, представленная на рис. 1.

Различные концепции научения по-разному объясняют природу и механизмы процессов установления связей или реорганизации следов прошлого опыта, которые лежат в основе научения. Известные концепции можно разделить на две группы: физиологические и психологические. Первые из них рассматривают научение в рамках чисто физиологических систем, вторые — только на психологическом уровне, оговаривая при этом, что описываемые психологические картины научения имеют свои физиологические механизмы. В последнее время все большее распространение получают психофизиологические и нейропсихологические концепции научения.

Психологические концепции научения. В этих концепциях внимание исследователей концентрируется на выявлении условий и факторов, способствующих установлению связей и реорганизации опыта, с последующей интерпретацией возможных механизмов влияния этих факторов на процесс научения. Большое внимание уделяется содержанию понятий «стимул», «реакция» (Уотсон, Газри), изучается роль эффекта достижения (Торндайк), значение подкрепления в различных формах (Халл), причем подкрепление рассматривается не как состояние удовлетворения, а как процесс ослабления потребности. Именно Халл ввел в теорию научения понятия «потребность» и рассмотрел ее роль в процессе научения. Функция потребности и мотивационная значимость объектов в дальнейшем подробно исследованы в концепции научения Толмена. Достаточно полно исследован вопрос различения процессов научения и исполнения и их соотношения (Лешли, Толмен, Халл, Нюттен и др.).

Ранние концепции научения касались в основном либо сенсорного, либо моторного научения. На более поздних этапах появились теории, при разработке которых преследовалась цель объединить отдельные типы научения в единые схемы и объяснить более сложные типы научения. К ним можно отнести теорию «опосредования» (Осгуда), теорию уравновешивания (Пиаже), теорию взаимозависимости когнитивных, динамических и реактивных процессов (Нюттен). Анализ данных концепций содержится в работе [10, с. 119–125].

Обобщая психологические концепции научения, можно сказать, что основным содержанием научения является образование когнитивных, сенсомоторных и кинестетических структур. Существенную роль в их организации играют мотивация и подкрепление (эффекты достижения).

Уровень исполнения определяется степенью сформированности структур и мотивацией (потребностями).

Анализ концепций научения свидетельствует о существовании тенденции к разработке таких объяснительных схем, которые охватывали бы различные аспекты деятельности психики: отражательную, программирующую, регулирующую. Известные теоретические и экспериментальные данные приводят к предположению, что перспективным может быть подход, рассматривающий научение как процесс формирования функциональной психологической системы деятельности [21].

Рефлексия процесса понимания

Рефлексия предполагает отражение своих действий в ходе их выполнения и самовосприятия достигнутого результата. В учебном процессе рефлексия имеет двойственный характер. Во-первых, учитель отслеживает свои действия при изложении учебного материала и, во-вторых, одновременно он отслеживает, как ученики воспринимают и понимают этот материал. Ученик, во-первых, воспринимает материал, предлагаемый учителем; во-вторых, должен стараться его понять; и, в-третьих, постараться запомнить в той мере, в которой позволяет организация урока.

Необходимо отметить, что учебная деятельность ученика и педагогическая деятельность учителя должны рассматриваться с позиции совместной деятельности.

Перед изложением нового материала учитель должен подготовить зону ближайшего развития. Например, при обучении письму до написания буквы учитель должен сформировать графические навыки, лежащие в основе написания букв.

При изложении нового материала учитель должен руководствоваться общей моделью учебной деятельности [21]. Обеспечить четкую постановку цели учебной деятельности на конкретном уроке, добиться, чтобы ученик ее понял и принял как личностно значимую; сформировать информационную основу деятельности и обеспечить ее понимание в достижении цели учебной деятельности; объяснить решения, которые должен принять ученик в ходе выполнения учебной деятельности; сформировать решающие правила и критерии правильности действий ученика; добиться понимания общего представления о правильности деятельности и на этой основе формировать общее представление об учебной деятельности. На основе систематической работы по формированию представлений о психологической системе деятельности и будет формироваться «умение учиться» (и «умение учить»).

Наблюдение за учебной деятельностью отдельных учеников позволит учителю приблизиться к ответу на вопрос, понял ли ученик материал и если не понял, то в чем причина.

В реализации каждой части урока учитель опирается на свой педагогический опыт, который подсказывает трудные места для понимания и в упреждающем порядке помогает построить методику изучения, учитывающую типичные трудности понимания. В постоянном накоплении такого опыта и заключается ключ к высокой профессиональной квалификации (задайте учителю вопрос, какие трудные для понимания места он выделяет в конкретной дисциплине (на конкретном уроке), и вы сможете судить о его квалификации).

Рефлексия ученика должна быть направлена на те же компоненты учебной деятельности, что и учителя. Разница заключается в том, что учитель, объясняя материал, осуществляет рефлексию процесса понимания материала учеником, а ученик контролирует процесс своего понимания нового материала. При этом процесс рефлексии ученика направляется и организуется учителем. Учитель постоянно в различных компонентах учебной деятельности организует «зону понимания». Только постоянная организация этого понимания на различном учебном материале формирует процессы понимания у ученика, превращая его в субъект учебной деятельности.

Концептуальная модель понимания учебного предмета учеником

В соответствии с общей концептуальной моделью понимания [18], в концептуальной модели понимания в образовательном процессе ведущая роль отводится образовательным мотивам — первый фактор, обеспечивающий понимание. Но если учесть, что роль мотивов проявляется в общей модели в активизации субъекта и направлении его деятельности, то в образовательном процессе именно второй аспект (направление активности) и вызывает наибольшие трудности. В общем случае направление активности связано с актуальной потребностью: хочу есть — ищу предмет, способный утолить голод. В образовательном процессе эта связь гораздо сложнее. Ученик хочет учиться, желает освоить конкретный материал по конкретному предмету, но он слабо представляет, какой результат будет соответствовать его потребности учиться. То, что ученики, приходя в школу, хотят учиться, показывают многие исследования. Однако эти исследования не показывают, что в конкретном предмете соответствует ожиданиям (мотивации) ученика. Ученик может учиться ради хорошей оценки, похвалы родителей, престижа в глазах товарищей. Эти мотивы будут способствовать его учебной активности, но не будут участвовать в процессе понимания учебного материала. И недаром исследования показывают, что учебная мотивация снижается от начальной школы к основной.

Поэтому одна из главных задач в понимании заключается в обеспечении ответа на вопросы ученика: что он ожидает от изучения данного предмета, данной темы. Это отмечал еще А.Н. Леонтьев, когда писал, что каждый предмет, каждая тема требует своих приемов понимания, тесно связанных с мотивацией учения [2]. Но подчеркнем еще раз, что в понимании главную роль играет направляющая функция мотивации.

Огромную роль в мотивации учебной деятельности играет успех ученика. Этот успех определяется в двух аспектах: в результате и в социальной оценке. Успех, воплощенный в результате, тесно связан с направляющей функцией мотивации. Мотивация приобретает личностный смысл, когда дается ответ на вопрос, сформулированный учеником (может быть с подачи учителя — зона ближайшего развития). Это мы видим в яркой форме в деятельности ученого, когда вся его деятельность направлена на поиски ответа на вопрос, который он сформулировал (в форме гипотезы) сам или его поставил научный руководитель.

Но и в освоении учебного материала, если мы хотим, чтобы процесс познания имел личностный смысл, необходимо использовать данный методический прием.

Наконец, отметим, что сильнейшим мотиватором является стремление ученика к снятию неопределенности. Еще С.Л. Рубинштейн отмечал, что текст, в котором снята всякая неоднозначность, неопределенность, становится понятным, но банальным, неинтересным. «Это не понятный, а банальный текст. Понятным собственно является то, что требует понимания и выступает в качестве понятого» [14, с. 236].

Своеобразной квазимотивацией является обращение к деятельности, в которой потребуются знания, которые осваиваются на уроке. Например, осваивая письмо, можно мотивировать ученика, обращая его внимание на все многообразие житейских факторов, основанных на письме, показать историю вопроса, приводя примеры из жизни Древнего Египта, где роль писца была почетной и экономически обеспеченной. Но это будет только активирующей стороной мотивации. Необходимо показать, что должен сделать ученик для того, чтобы научиться писать, необходимо обратиться к технологической стороне овладения навыками письма. Здесь мотивация будет направлять деятельность ученика по написанию конкретных букв, слов, предложений. Хорошей иллюстрацией к сказанному является учебное пособие Г.Г. Мисаренко, посвященное формированию навыков чтения и понимания прочитанного [9].

Вторым фактором, обеспечивающим понимание, является отношение содержания внутреннего мира ребенка и материала, подлежащего изучению. В конкретной форме это представлено у Л.С. Выготского [3] как отношение житейских понятий ребёнка и научных понятий, подлежащих пониманию.

Ребенок осваивает житейские понятия, опираясь на свой опыт. Возьмем в качестве примера понятие «мать». Со словом «мать» у ребенка связывается комплекс личностно значимых ощущений, в которых и представлено понимание. В результате житейские понятия имеют существенные различия у отдельных детей. Иными словами, за житейскими понятиями всегда стоит личный опыт и определенное (субъективное) понимание.

«“Спонтанные понятия”, — пишет Выготский, — и их первые зарождения все-таки связаны с непосредственным сталкиванием ребенка с теми или иными вещами. Правда, с такими вещами, которые одновременно встречают объяснение со стороны взрослых, но все-таки реальными» [3, с. 417].

Житейское понимание формируется «снизу вверх», опираясь на реальные действия (практику) ребенка. Научные понятия формируются, начиная с общего определения понятия. Ребенок на уроке обучается устанавливать логические отношения между понятиями, но движение как бы прорастает внутри, то есть связывается с опытом, который есть в этом отношении у ребенка (движение идет «сверху вниз»). Вот в этом-то «прорастании» и заключается сущность понимания научных понятий. У учителя не всегда имеется возможность показать связь научного понятия с житейским. В то время как, отмечает Выготский, «оба процесса развития — спонтанных и научных понятий — внутренне глубочайшим образом связаны друг с другом. Они связаны потому, что развитие житейских понятий ребенка должно достигнуть известного уровня, для того чтобы ребенок мог вообще усвоить научные понятия. Известно, что научные понятия становятся доступными ребенку не сразу. В частности, они могут быть долго непостижимы в системе, хотя каждое из них порознь и понятно ребенку. Таким образом, само развитие спонтанных понятий должно достигнуть некоторого уровня, создать предпосылки в умственном развитии, для того чтобы усвоение научных понятий вообще стало для ребенка возможным. Но и развитие научных понятий теснейшим образом связано с житейскими понятиями ребенка» [3, с. 418].

В данной цитате содержится глубокая теоретическая мысль о взаимосвязи и взаимообусловленности житейских и научных понятий. Но реализация этих теоретических положений требует методических проработок, отвечающих на вопросы: каков должен быть уровень развития конкретных житейских понятий для усвоения конкретных теоретических понятий? Через какие житейские понятия лучше всего вводить теоретические понятия? В системе каких теоретических понятий должно проходить освоение конкретных понятий? В большинстве случаев ответы на эти вопросы учитель находит самостоятельно (если находит).

В общем виде процесс понимания определяется соответствием изучаемого содержания учебного предмета содержанию внутреннего мира, выраженного в соответствующих мыслительных моделях мира.

Третьим фактором является отчуждение личностного смысла знания при переходе его в значение. Этот процесс наблюдается в ходе всего культурно-исторического развития человечества. Как мы уже отмечали, любое знание открывается конкретным индивидом, у него оно связано с индивидуальными смыслами и в силу этого открываемое знание всегда личностно значимо и понимаемо. При передаче другим знание, выражаемое мыслью, теряет субъективную конкретность и значимость. За счет огрубления знания и потери личностного смысла знание приобретает функциональное значение. И здесь кроется одна из причин непонимания. По мере расширения круга лиц, пользующихся открытыми знаниями, последние все более отрываются от конкретных условий их приобретения, а вместе с этим нарастает проблема непонимания передаваемых знаний. Проблема осложняется тем, что при формировании содержания школьного образования авторы учебников проводят содержательное обобщение различных источников, в которых проходит дальнейшее отчуждение от личностного смысла индивидов, открывших изучаемое знание.

Следовательно, в учебном тексте происходит двойное отчуждение содержания учебного текста, препятствующее пониманию: с одной стороны, когда субъект, открывший знания, пробует передать его словами другим людям, с другой — когда авторы учебного текста (а за ними и учитель на уроке) проводят содержательное обобщение различных источников. Ученик сталкивается с текстом, который прошел двойное отчуждение. И это является одной из причин непонимания.

Таким образом, концептуальная модель понимания содержания школьного образования определяется следующими факторами.

- Ребенок ко времени поступления в школу имеет свою модель мира и свою систему языка, интерпретирующую эту модель.

- В процессе понимания содержания школьного образования сталкиваются и взаимодействуют две глобальные линии развития понимания: потеря личностного смысла и переход его в значение (что связано с социальной сущностью жизни человека, с научной интерпретацией культурно-исторического развития человечества) и индивидуальная, субъективная картина мира, свойственная растущему ребёнку. Ученик осваивает новые знания на основе своей модели мира.

Вышесказанное показывает огромную сложность задачи, стоящей перед учеником, связанной с пониманием содержания образования. Без понимания учение превращается в зубрежку со всеми вытекающими негативными последствиями.

Понимание учителем ученика

При рассмотрении трудностей понимания учеником содержания образования мы исходили из специфики формирования учебного текста.

При понимании учителем процесса и результата понимания учеником объяснения учебного материала будем исходить из структуры психологической функциональной системы деятельности [19; 21].

Представления о структуре деятельности в концепции системогенеза деятельности

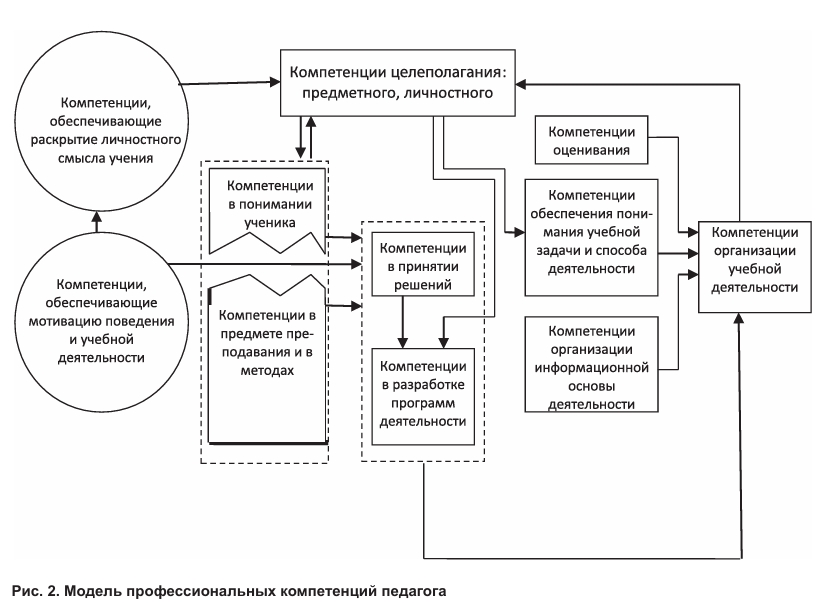

Основываясь на концепции системогенеза деятельности, структуру основных компетенций учителя можно представить следующей схемой (рис. 2).

Развернутая характеристика выделенных компетенций дана в работе*, подготовленной авторским коллективом: А.В. Карпов, И.В. Кузнецова, М.Д. Кузнецова, В.Д. Шадриков, под научной редакцией В. Д. Шадрикова [22].

Концептуальная модель понимания учителем учебной деятельности ученика

Исходя из модели профессиональных компетенций педагога, концептуальная модель понимания учителем ученика должна включать в себя: мотивацию учителя и учебную деятельность ученика, в результате взаимодействия которых и достигается понимание учителем ученика. В качестве мотивации учителя выступают: вера в ученика, любовь к ученику и мотив помощи ученику в освоении учебного предмета. Вера в ученика и любовь к ученику в сочетании с когнитивными способностями образуют духовные способности педагога [17]. В качестве предмета понимания выступает учебная деятельность ученика. Показателями понимания выступают показатели осознания учеником основных параметров деятельности, отнесенных, прежде всего, к осознанию: цели учебной деятельности, способа деятельности, результату деятельности. Данные параметры деятельности должны формироваться у ученика для рефлексии правильности своих действий. Эти же параметры должны входить в состав компетенций педагога. Понимание учителем учебной деятельности ученика осуществляется по данным параметрам. Совпадение параметров правильной деятельности ученика и учителя является условием их взаимопонимания и условием совместной деятельности.

Основой понимания учебной деятельности является вера в ученика, вера в то, что он может успешно освоить учебный предмет (восходит к утверждению Коменского, что надо «учить всех и всему»). Условием понимания ученика и его учебной деятельности являются компетенции педагога: в мотивации учебной деятельности ученика; в раскрытии личностного смысла конкретного учебного курса и учебного материала конкретного урока; целеполагание учебной деятельности; в предмете преподавания; в принятии решений, связанных с разрешением педагогических задач; в разработке способов деятельности, направленных на достижение цели урока (Д.Б. Эльконин); в распределении содержания изучаемого предмета по объему на каждый урок (Коменский, Декарт), что тесно связано с определением «зоны ближайшего развития»; в оценке текущих и итоговых результатов деятельности.

Важно, чтобы каждому параметру деятельности были определены признаки, позволяющие педагогу судить о понимании учеником того, что он должен делать и как.

В свете сказанного становится важной особая роль учителя в образовании. Его главная функция заключается не в передаче (трансляции) учебного материала, а в объяснении того, что подлежит пониманию, прежде всего, учебных действий обучаемого. Учитель «не говорящая голова», которую можно заменить книгой или электронными средствами подачи образовательного контента, а субъект образовательного процесса, объясняющий изучаемый материал ученику (желательно в диалоге). И если в науке главным является объяснение полученного в эксперименте факта (эмпирического факта), то и в образовательном процессе главным является объяснение материала учебного предмета ученику. Через объяснение учитель добивается понимания.

Литература

- Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета. — М.: Издание Московской Патриархии, 1983. — 1376 с.

- Большой энциклопедический словарь. Изд. второе, перераб. и допол. — М.: Большая Российская Энциклопедия; СПб: Норинт, 1997.

- Выготский, Л.С. Педагогическая психология / под ред. В.В. Давыдова. — М.: Педагогика, 1991.

- Гадамер, Х.-Г. Актуальность прекрасного. — М.: Искусство, 1991. — 368 с.

- Гадамер, Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. — М.: Прогресс, 1988. — 704 с.

- Дильтей, В. Описательная психология. — М., 1924.

- Дойч, Д. Структура реальности / пер. с англ. Н.А. Зубченко; под общ. ред. В.А. Садовничего. — Ижевск: НИЦ «Регуляр. и хаот. динамика»; М.: МГУ, 2001.

- Ительсон, Л.Б. Лекции по современным проблемам психологии обучения. — Владимир: Владимир, пед. ин-т, 1970. — 368 с.

- Мисаренко, Г.Г. Дидактический материал для развития техники чтения в начальной школе. — М.: МТО ИНФО, 2017. — 128 с.

- Монпелье, Ж. Научение // Экспериментальная психология / ред.-сост.: П. Фресс, Ж. Пиаже. — М.: Прогресс, 1973. — Вып. IV.

- Ожегов, С.И. Словарь русского языка. — М.: Русский язык, 1982.

- Рождественский, Ю.В. Философия языка и учебный предмет. Проблемы современного образования. — М.: КДУ, Университетская книга, 2016.

- Российская педагогическая энциклопедия / гл. ред. В.В. Давыдов. — М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999.

- Рубинштейн, С.Л. О понимании // Проблемы общей психологии / отв. ред. Е.В. Шорохова. — М.: Педагогика, 1976. — 424 с.

- Славская, А.Н. Личность как субъект интерпретации. — Дубна: Феникс, 2002. — 239 с.

- Толковая Библия или Комментарии на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. — Петербург: Издание преемников А. П. Лопухина, 1904–1913.

- Шадриков, В.Д. Духовные способности. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: ИП РАН, 2020. — 182 с.

- Шадриков, В.Д. Концептуальная модель понимания // Высшее образование сегодня. — № 8, 2020. — С. 52–58.

- Шадриков, В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. — М.: Наука, 1982. — 185 с. (репродуктивное изд. в 2007).

- Шадриков, В.Д. Психология деятельности и способностей человека. — М.: Логос, 1994. — 320 с.

- Шадриков, В.Д. Психология деятельности человека. — М.: ИП РАН, 2013. — 463 с.

- Шадриков, В.Д., Зиновьева, Н.А., Кузнецова, М.Д. Развитие младших школьников в различных образовательных системах. — М.: Логос, 2011. — 232 с.

- Экспериментальная психология / ред.-сост.: П. Фресс, Ж. Пиаже. — Вып. 1 и 2. — М.: Прогресс, 1966. — С. 157–194.

Источник: Шадриков В.Д. Понимание в образовании // Ярославский психологический вестник. 2020. №3(48). С. 7–16.

* Профессионализм современного педагога: методика оценки уровня квалификации педагогических работников / под науч. ред. В.Д. Шадрикова. — М.: Логос, 2011. — 168 с. (прим. ред.).

Владимир Дмитриевич, может я и ошибаюсь, но у меня складывается такое впечатление, что "академическая" перегруженность школьных учебников не только "не усваивается", но она ещё и не оставляет места в головах даже культурному минимуму, даже самым важным, нужным, полезным знаниям.

, чтобы комментировать