Предлагаем вниманию читателей отрывок из раздела 3 «Госпитальный педагог: особенности профессиональной деятельности» книги «Госпитальная педагогика» (М.: МПГУ, 2025).

***

Не тот пропал, кто в беду попал, а тот пропал, кто духом упал.

Русская народная пословица

В госпитальных школах образовательный процесс направлен не только на непосредственное обучение детей и подростков, но и на развитие их креативных и социальных навыков. Преподаватели взаимодействуют с учениками, их родителями, врачами и учителями школ по постоянному месту жительства. Учебные занятия проводятся в малых группах или индивидуально, в школьном секторе больницы, лечебных отделений или в палате, если это необходимо по медицинским показаниям. Участие в школьных мероприятиях помогает больным детям справиться с ситуацией, уменьшая стресс от госпитализации и социальной изоляции. Кроме того, помогая родителям ориентироваться в системе образования и получать доступ к соответствующим услугам для своего ребенка, администраторы и учителя госпитальных школ обеспечивают переход ребенка из больницы в школу по месту жительства, делая его как можно более плавным.

Педагогический состав региональных площадок проекта «УчимЗнаем» состоит из педагогов государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений — региональных операторов проекта «УчимЗнаем» и имеют сочетанную педагогическую нагрузку: работают как с детьми, находящимися на лечении в больнице, так и с учащимися самой школы, которые не относятся к данной категории. Этим определяет специфический блок профессиональных компетенций педагога, который осуществляет работу с тяжело и длительно больными детьми (госпитальных педагогов) в рамках проекта «УчимЗнаем». Исследовательскими вопросами этой работы являются:

- каким должен быть госпитальный педагог?

- какими профессиональными компетенциями должны обладать госпитальные педагоги, работающие в госпитальных школах проекта «УчимЗнаем»?

- какие трудности испытывают педагоги во время работы с тяжелобольными детьми, как можно им помочь обеспечить наиболее эффективный образовательный процесс?

Госпитальные педагоги проекта «УчимЗнаем» являются частью междисциплинарной команды: врачей, медсестер, социальных работников, клинических психологов и других лиц, обеспечивающих лечение и уход за детьми в детских больницах. Учителя в своей работе с больным ребенком должны учитывать тяжесть состояния больного ребенка и подростка, различные побочные факторы лечения, все препятствия на пути организации обучения ребенка. Госпитальные педагоги обеспечивают не только индивидуальный подход к каждому ребенку, но и процесс его индивидуализации, личностного становления в контексте преодоления жизненных трудностей1. Исследователи отмечают, что госпитальная педагогика задействует эмоциональные ресурсы учителя зачастую больше, чем в обыкновенной школе, так как педагоги работают с детьми, которые столкнулись с угрозой жизни2. В последние годы уделяется особое внимание факторам, которые формируют отношение госпитального педагога к своей работе, определяют особенности их профессионально-личностной позиции. Под профессионально-личностной позицией педагогамы понимаем устойчивый феномен сознания, определяющий то, как педагог взаимодействует со своим подопечным в его профессиональной деятельности3.

Отмечается, что одна из главных особенностей госпитальных педагогов — это необходимость постоянного контроля своих эмоций, но при этом честность, открытость и готовность реагировать на различные вызовы искренне. Например, Елизавета Армин из госпитальной школы на улице Great Ormond из Лондона в интервью The Guardian4 говорит о том, что ее работа является многогранной, и иногда даже противоречивой: с одной стороны, она должна быть поддержкой и опорой детям, уметь отвечать на сложные вопросы, в том числе и о смерти; а с другой стороны, она должна уметь обращаться за психологической помощью к коллегам, к психологам, честно говорить с руководством, чтобы не допустить профессионального выгорания, уметь быть максимально эффективной на рабочем месте, и просто счастливой.

Другой особенностью профессиональной деятельности педагогов в госпитальной школе является то, что они находятся в постоянном контакте с ребенком, его родителями и медицинским персоналом. Им нужно учиться разбираться в диагнозах, последствиях тех или иных медицинских процедур, вникать в проблемы ребенка, просто быть с ним постоянно. Госпитальные педагоги могут оценить достижения ребенка и объективно увидеть его прогресс, его слабые стороны или определённые скрытые таланты, тем самым дать ребенку толчок для развития. И позволить детям, выйдя в повседневную обычную жизнь, вернувшись в свою школу по месту жительства, продолжать развиваться в том направлении, которое он открыл для себя во время учебы в больнице. Именно поэтому педагогам «домашней» школы нужно быть на связи с госпитальной школой, чтобы ребенок не чувствовал себя оторванным от мира, и школа не чувствовала ребенка «пропавшим».

Страх и нехватка контроля, связанные, например, с диагнозом рака, могут оказать глубокое негативное влияние на общее самочувствие человека5. Для ребенка диагноз означает столкновение и принятие своего неопределенного будущего. Это включает ограничение физических возможностей, социальную изоляцию и необходимость психосоциальной адаптации. Согласно совместному исследованию «Факты о раке и принятие детей с диагнозом рак» А. Мэйб, В. Райли и Ф. Трейбера6, психосоциальная адаптация требуется для продолжения нормального роста и развития, включая интеллектуальный рост, социальные навыки и подготовку к карьере и семье. В этом отношении школа отличается своей центральной ролью в развитии ребенка и тем, что она представляет собой область, над которой ребенок, столкнувшийся с болезнью, может получить некоторый контроль, который так необходим во время болезни, — получение ощущения того, что жизнь продолжается в обычном ключе.

У ребенка есть потребности и проблемы, многие из которых можно удовлетворить с помощью школьных или образовательных программ7. Благодаря образовательному опыту, болеющие дети имеют возможность учиться, общаться, познавать успехи, развивать свою независимость и контроль над своей собственной жизнью. Лишение детей возможности удовлетворить эти потребности может вызвать повышенный стресс и беспокойство.

Педагоги играют ключевую роль в госпитальной школе, им случается сталкиваться с различными трудностями. Для того чтобы наладить их работу и поддержать их, нужно понимать какие педагоги работают в школах проекта, каковы особенности их профессионально-личностной позиции. В ходе эмпирического исследования с помощью метода глубинного интервью и дискурс-анализа (Р. Вудак)8 текстов собранных интервью нами были выявлены типологии профессиональных и личностных характеристик педагогов, работающих в госпитальных школах проекта «УчимЗнаем». В качестве респондентов выступили педагоги из различных региональных госпитальных школ проекта «УчимЗнаем».

В общем объеме полученных нарративов выделяются два основных способа реализации педагогической деятельности в госпитальных школах, участвующих в проекте «УчимЗнаем», в основе которых лежат разные политики в отношении учеников госпитальной школы. Для их обозначения используются понятия «дискурс друга» и «дискурс классика». При этом нужно понимать, что эти понятия описывают не самого педагога, а его «политику» по отношению к детям, обучающимся в госпитальной школе проекта «УчимЗнаем», его отношения к образовательному процессу в госпитальной школе, к подопечным этой школы, к себе и к руководству.

В рамках «дискурса друга», являющегося доминирующим во всей выборке, делается акцент на тяжелой ситуации, в которую попал ребенок. Дискурс «педагога-друга» сопровождается такими словами, как «несправедливость», «слезы», «беспомощность», «отсутствие надежды», «поддержка» и «помощь». Через эти слова педагог передает свое отношение к ученикам и свои способы ведения преподавательской деятельности, опирающиеся именно на ощущение несправедливости и боли. Часто у этих педагогов есть свой негативный опыт, связанный с онкологическими заболеваниями (болел кто-то из родственников, знакомых или просто близких людей): «Младшая сестра в 2011 г. заболела лейкемией. Три года боролись. Я не могла не пойти помогать детям, делать их жизнь легче и позволить им бороться с этим ужасом с моей помощью» (женщина, стаж в госпитальной школе 5 лет). Педагоги этого дискурса используют стратегию дружеских взаимоотношений с руководством, то есть руководитель — это не только формальное лицо, но и соратник. Лексические конструкции, которые они используют для описания этого, таковы: «выгорание», «соблюдать дистанцию» или «совет руководителя». «Раньше казалось, что многие моменты моей жизни сложные. Было небольшое выгорание, но это было своевременно предотвращено, спасибо за это руководителю, за совет. Нужно концентрироваться точечно, соблюдать дистанцию» (мужчина, стаж в госпитальной школе 20 лет). Для того чтобы возможно было более детально рассмотреть логику педагогов этой группы, стоит рассмотреть несколько логик обоснования, которые отражают основные типы соображений и характеристик, которыми обладают педагоги «друзья»: мой ветер перемен, инициатива, вдохновение.

В рамках логики «мой ветер перемен» ключевым фактором дружбы с учеником является то, что педагоги хотят развиваться. Логика названа так, чтобы обозначить, что педагоги не стоят на месте, что они готовы и хотят меняться, им не страшно это делать. Педагоги открыто смотрят на мир и адаптируются к новым предлагаемым условиям9. Им интересно пересматривать свое отношение и к детям вне медицинских учреждений, и к детям, находящимся на длительном лечении, и к ситуации в целом, это позволяет педагогам действительно становиться друзьями и помощниками своих учеников: «Ох, вы знаете, когда я пришла на работу, я поняла, что мои нейронные сети стали работать как бешеные. Постоянно что-то придумываю, постоянно что-то читаю, учусь, смотрю вебинары флагманской площадки. Сначала страшно было, что нет стабильности, а потом поняла, что так всем удобнее гораздо. Адаптируемся друг к другу постоянно» (женщина, стаж в госпитальной школе 2 года).

Логике «инициатива» соответствует активное отношение к участию в проекте «УчимЗнаем», то есть эти педагоги пошли работать в проект не из-за того, что их позвали или стихийно перевели в проект, а они сами решили, что им это нужно, изъявили желание и решили поступить именно так10: «Прочитал в СМИ и понял, что мне это очень интересно, нужно и важно. Решил, что без меня тут не обойтись» (мужчина, стаж в госпитальной школе 3 года).

Третья логика обоснования — «вдохновение». Организаторы и участники флагманской площадки проекта «УчимЗнаем» выступают образцом поведения и ведения своей деятельности. Различные разработки и материалы флагманской площадки полезны и применимы для педагогов и руководителей региональных площадок. Руководитель проекта «УчимЗнаем» С.В. Шариков для таких педагогов — беспрекословный авторитет и пример. Команда, работающая во флагманской площадке проекта, видится этим людям как особый остров доброты, помощи и профессионализма. На них равняются: «Мы постоянно смотрим вебинары от площадки в Москве, стараемся развиваться вслед за ними, поддерживать с ними отношения. С Шариковым очень иногда хочется пообщаться, когда чувствуется усталость или грусть. А на него даже если через экран посмотришь, сразу легче становится. Очень витаминный человек, да» (женщина, стаж в госпитальной школе 11 лет).

Другой характерной чертой для этого дискурса является сопоставление социализации ребенка и образования11. Педагоги говорят, что одно без другого совершенно невозможно, и противопоставляют два понятия: «принудительное обучение» и «социализация». Под принудительным обучением педагоги подразумевают отсутствие адаптационности занятий. Это означает, что с детьми в госпитальной школе нужно разговаривать и чувствовать, готовы они к занятиям или нет: «Социализация — это ведь одна из самых главных задач, которую мы решаем. Но разве можно социализировать принудительно, когда человек просто не может этого сделать. Бывают у нас удачные дни, бывают неудачные. Это же нормально. Я прислушиваюсь к ребенку и веду себя так, как в данную секунду будет лучше нам двоим» (мужчина, стаж в госпитальной школе 25 лет).

Педагоги дискурса «классика», наоборот, стараются избегать каких-либо упоминаний о различиях в ведении преподавательской деятельности в госпитальной школе проекта «УчимЗнаем» и в обыкновенной школе. Они подчеркнуто говорят об отсутствии различий в методиках и техниках преподавания. «Педагоги-классики» не допускают к себе то же количество эмоциональных переживаний, что «педагоги-друзья». Объединяющим признаком нарративов этого раздела можно назвать политику беспристрастного учителя. Наглядным примером отношения педагогов этого дискурса к обучению детей проекта «УчимЗнаем» и своей работе в целом является следующее замечание: «Научить ребенка во что бы то ни стало. Ребенок должен стать самостоятельным благодаря занятиям. Желание педагога научить — и научил» (мужчина, стаж в госпитальной школе 30 лет), «Я не испытываю к детям особой эмпатии, честно говоря, для меня это просто возможность поработать педагогом-психологом, без каких-либо страданий или излишних нервов» (мужчина, стаж в госпитальной школе 4 года).

«Педагоги-классики» в своей работе хоть и относятся к процессу обучения и к детям традиционно, готовы постоянно менять свои уже существующие, классические, наработанные методики, техники и свои подходы к проведению каждого урока. Так, в рамках дискурса «педагогов-классиков», многие из них говорили, что постоянно изучают новую информацию, новые методики, однако это касается аспекта собственного профессионального развития. Это не происходит исключительно для детей, находящихся на длительном стационарном лечении, в основном это происходит для самого педагога. При разговоре о подобной трансформации или изменениях педагоги часто используют слова «адаптация» или «эксперимент». При этом у педагогов этого дискурса используется стратегия развития собственного профессионального интереса: «[Преподавание] Изменилось. Адаптировал свою методику преподавания. Экспериментировал, углублял свои знания. Это не хобби, а позиция. Безболезненно вошел в новый вариант педагогической деятельности [До этого педагог работал в обыкновенной школе]. Есть индивидуальные занятия теперь, консультации. За более концентрированное время нужно быть более интересным. Интересно расти над собой, наращивать свои профессиональные мощности» (мужчина, стаж в госпитальной школе 27 лет).

Для обоснования такой политики отношения к преподаванию детям, находящимся на длительном стационарном лечении, педагоги дискурса «педагог-классик» используют три основные логики аргументации. Их можно назвать так: логика «команда», логика «контроль» и логика «приглашение».

В аргументации логики «команда» ответственность за успех образовательного процесса распределяется между педагогами конкретной школы проекта «УчимЗнаем». Это означает, что некоторые интервью указывают на то, что педагог часто сталкивается с ситуациями, когда ему необходим совет коллеги12. Это происходит не только с педагогами с относительно небольшим стажем, но и с опытными профессионалами. В других случаях, ответственность разделяется с флагманской площадкой «УчимЗнаем». Педагоги этого дискурса не решаются проявлять инициативу на уровне всего проекта, они готовы предлагать что-то только в рамках своей школы, локально, часто используются фразы «я не уверен», «слушаю флагманскую площадку», «без инициативы». Учитывая профессиональный опыт некоторых педагогов, такая политика может порой негативно влиять на работу школ проекта «УчимЗнаем», потому что различные предложения могут улучшить деятельность тех или иных частей проекта. Такая политика «разделения ответственности» выражается зачастую следующим образом: «Иногда бывают ситуации, когда мне сложно справиться самостоятельно. И с детьми, и с тем, как лучше организоваться, как лучше придумать. Постоянно на контакте с коллегами. Стараюсь разделять с ними эту работу. Частично, конечно» (женщина, стаж в госпитальной школе 8 лет).

Логика «контроль» означает, что преподаватели этого дискурса не признаются в том, что испытывают какие-либо тяжелые эмоции, с которыми им трудно справляться. На вопросы о сильных переживаниях, которые появляются во время работы, педагоги этого дискурса говорят13: «Для преподавателя это всегда плохо, нужно уметь себя сдерживать. Воспитываю самого себя, чтобы владеть собой. Опытный педагог — это тот, кто контролирует свои эмоции» (мужчина, стаж в госпитальной школе 14 лет).

Логика «приглашение» подсвечивает одну интересную особенность, которая отделяет дискурс «педагогов-друзей» от дискурса «педагогов-классиков». Первые — сами узнают о проекте «УчимЗнаем» и сами проявляют инициативу для того, чтобы попасть в этот проект. Они изучают всё самостоятельно, начинают чувствовать причастность раньше самого присоединения к проекту, стараются проникнуть в «УчимЗнаем» и укорениться там, часто упоминается слово «руководитель». Вторые же могут самостоятельно узнать о существовании проекта, однако инициативу такие педагоги проявлять не будут14. Все педагоги этого дискурса произносят следующую фразу: «Узнали от руководителя. Он загорелся проектом и решил, что нам нужно вступить в этот проект, потому что считаю, что это очень правильная образовательная модель» (женщина, стаж в госпитальной школе 17 лет).

В итоге получается, что разница между дискурсом «педагога-друга» и дискурсом «педагога-классика» состоит в том, что «педагог-друг» ассоциирует себя с детьми, которых он или она обучает в госпитальной школе проекта «УчимЗнаем»; ей или ему важно не только научить ребенка, но и всецело помочь его социализации, его поиску места в жизни, несмотря на ограниченные обстоятельства. «Педагоги-классики» же относятся к этой деятельности как к обыкновенной работе. Они тоже помогают учиться детям, социализироваться, но при этом не выстраивая дружеские взаимоотношения с детьми. Важно подчеркнуть, что дискурсы не определяют личностные характеристики педагогов, не определяют их, а показывают их способ отношения к процессу преподавания в госпитальных школах проекта «УчимЗнаем».

При этом у двух обсуждаемых дискурсов («педагоги-классики» и «педагоги-друзья») есть вопросы, по которым они целиком сходятся. Это такие вопросы, как взаимодействие с родителями и с медицинским персоналом. Слова, которые педагоги при этом используют, таковы: «сотрудничество», «помощь», «взаимодействие». Когда речь идет о родителях, педагоги среди проблем говорят только о том, что иногда чрезмерная эмоциональность может плохо влиять на их детей, нервируя их, тем самым затормаживая процесс обучения и выздоровления в целом: «С родителями мы часто общаемся, нам нужно наладить с ними отношения, их поддержка нам очень важна» (женщина, стаж в госпитальной школе 30 лет).

В то же время слова о взаимодействии с медицинским персоналом в нарративах отражают некую осторожность во взаимодействии педагогов и медицинских работников. Все понимают, что в условиях больницы врачи имеют больший приоритет, по сравнению с педагогами. Однако при этом, педагоги отмечают, что с прошествием какого-то времени врачи понимают, что педагоги играют значимую роль в выздоровлении пациентов, в их приспособленности к жизни, в их удовлетворенности. Сплочённость медиков, педагогов и родителей является самой эффективной для помощи детям: «Сейчас более часто контактируем, притираемся. Очень нужен диалог, как я уже говорил. Мы не должны соревноваться, кто нужнее. Мы должны быть командой» (мужчина, стаж в госпитальной школе 4 года).

В результате исследования разработана типология профессиональных позиций госпитальных педагогов, ориентируясь на которую можно разрабатывать стратегию поведения руководителей по отношению к каждому конкретному педагогу. Важно подчеркнуть, что дискурсы не характеризуют личные качества педагогов, а только лишь подчеркивают их профессиональные позиции относительно преподавательской деятельности в госпитальной школе проекта «УчимЗнаем».

Представим выявленную типологию профессионально-личностных позиций педагогов госпитальных школ в таблице 7*. В ней приведены ключевые аспекты двух дискурсов педагогов относительно их профессиональных позиций.

Типология не может быть корректно использована на этапе подбора персонала, но может работать именно во время рабочего процесса. Для того чтобы применять правильную стратегию поведения к педагогу, можно ориентироваться на то, к какому типу он или она относится, и это позволит разработать качественные меры поддержки для каждого конкретного педагога.

Выделены устойчивые две позиции педагогов, условно названные «педагог-друг» и «педагог-классик».

Позиция «педагог-друг» характеризуется высоким уровнем эмпатии учителя по отношению к детям. Данная позиция связана с риском выгорания учителя во время работы, одновременно с этим позволяет выстроить доверительные отношения с ребенком и его родителями, тем самым поддерживая семью. Проблема выгорания может быть разрешена своевременной помощью и поддержкой педагога со стороны руководства.

Позиция «педагог-классик» характеризируется более формальным подходом к педагогической деятельности в госпитальной школе. Данная позиция характерна отсутствием инициативы со стороны педагогов, что может лишить процесс новых идей. Позиция «педагог-классик» требует постоянной подпитки новыми знаниями, опытом и практиками.

Выявлено, что общее для двух групп педагогов, различающихся по профессиональным позициям: значимость взаимодействия с другими значимыми социальными агентами госпитальных школ — медиками и родителями детей, находящихся на длительном стационарном лечении, а также стремление помочь ребенку.

Для продуктивности деятельности госпитальных школ важно разнообразие профессионально-личностных позиций педагогов в коллективе. Со стороны руководства госпитальных школ важно выстраивать разные стратегии взаимодействия с педагогами выявленных типов позиций. Это позволит избежать проблемы профессионального выгорания, а также повысить продуктивность деятельности педагогов в их ежедневной работе.

Отдельно выявлялись профессиональные трудности в работе госпитального педагога и пути их преодоления. Фокусировка была на следующие вопросы:

- Какие трудности испытывают педагоги во время работы с детьми с жизнеугрожающими заболеваниями?

- Какие ожидания госпитальных педагогов оправдываются после начала работы в школе?

- Как педагоги справляются с трудностями на своем профессиональном пути?

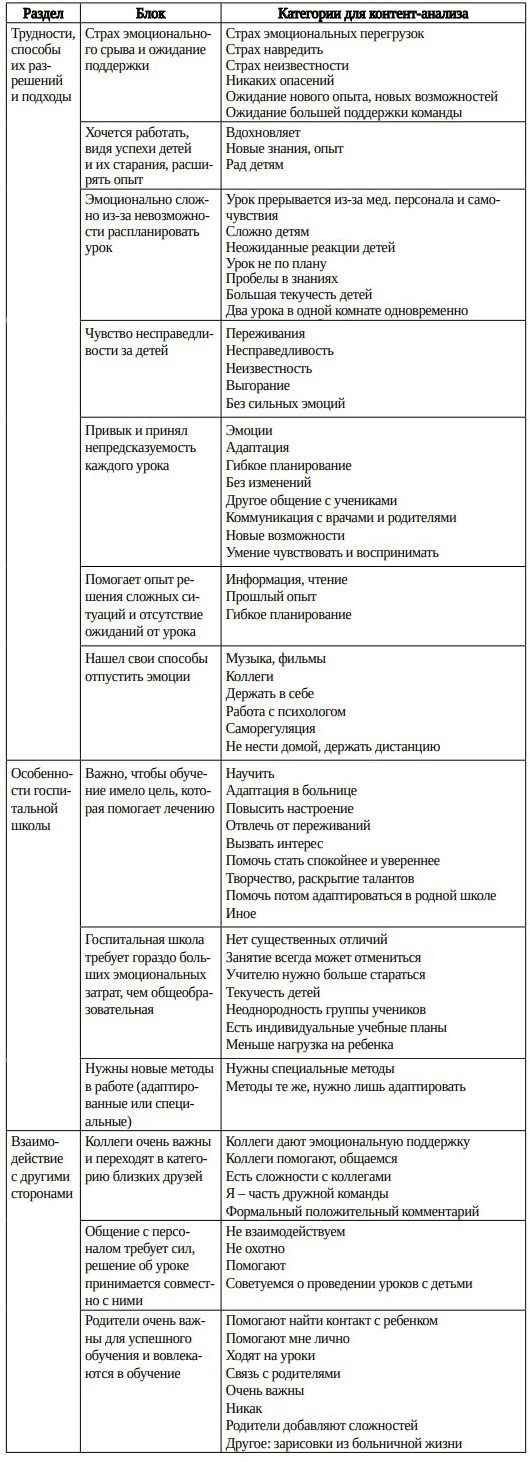

В выборку вошли педагоги различных регионов, работающие в госпитальных школах, преподающие разные дисциплины общего и дополнительного образования. Для анализа данных использовался контент-анализ, в качестве единицы речи были выбраны короткие фразы. Таким образом был выделен перечень категорий для анализа, объединенных в блоки, а блоки — в разделы (см. табл. 8). С репертуаром основных особенностей, проблем и трудностей, а также способов их преодоления можно познакомиться в таблице 9. Иллюстрируются примерами конкретных высказываний госпитальных педагогов в таблицах 10–20.

Рассмотрим детально примеры высказываний госпитальных педагогов, которые позволят понять ключевые аспекты субъективно значимых особенностей профессиональной деятельности госпитального педагога.

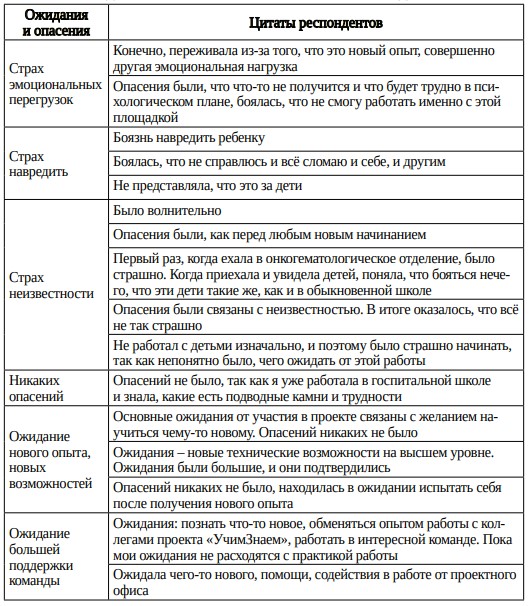

Ожидания госпитальных педагогов от работы и их опасения (см. табл. 9). Педагогам страшно столкнуться с усилившейся эмоциональной нагрузкой, не справиться с ней, навредить своими словами или действиями ребенку и тем самым не принести пользу, которую хочется принести своим появлением в госпитальной школе. Еще один страх — неизвестности, который состоит и из страха не справиться, и из страха совершить ошибку, и из страха не сбывшихся ожиданий (в случае если дети сильно отличаются от тех, с которыми педагог работал ранее). Педагоги ждут больше внимания и поддержки в виде тренингов, обучающих встреч, расширения команды и появления социальных связей в регионе и за его пределами.

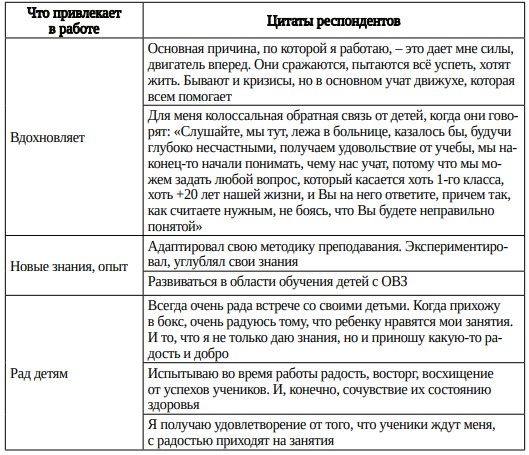

Преимущества работы в госпитальной школе проекта «УчимЗнаем» (см. табл. 10). Работа заряжает энергией и вдохновением, когда педагоги видят внутреннюю силу детей и их желание жить, учиться и справляться со сложностями. Такая работа более неформальна, часто подразумевает работу один на один с учеником либо в малых группах, в таком формате чаще получается обсудить вопросы, выходящие за школьную программу. Еще одним плюсом преподаватели называют новый опыт и новые знания, свободу создавать свои методики, меньшую отчетную загруженность. Как и в общеобразовательной школе, радость от успехов учеников, от интереса и любви ребенка к занятиям приносит удовлетворение работой. Стоит упомянуть, что учителя описывают детей в госпитальной школе как более взрослых и задающих сложные вопросы, а атмосферу в процессе обучения как очень открытую, где взрослый и ребенок на равных — такая среда очень вдохновляет на работу и развитие учителя.

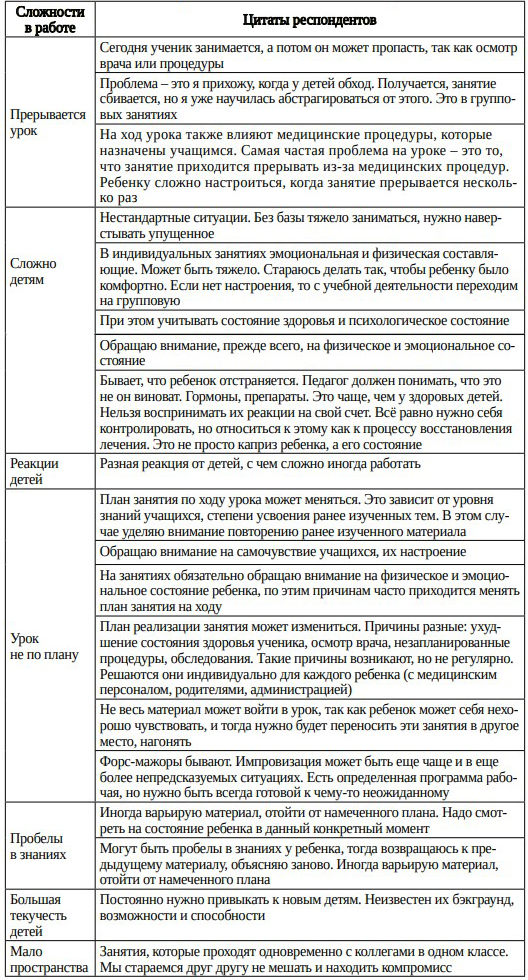

Сложности работы госпитальным педагогом (см. табл. 11). В госпитальной педагогике есть и своя специфика работы, сопровождающаяся рядом сложностей для учителя. Нужны эмоциональные силы и умение принять новую ситуацию, когда урок прерывается из-за медицинских процедур или плохого самочувствия ребенка. Нужны эмоциональные ресурсы, чтобы прислушиваться к физическому и эмоциональному состоянию ребенка, в зависимости от него варьировать сложность материала. Возникает необходимость быть готовым к форс-мажорам по независящим от педагога обстоятельствам. То есть учитель всегда должен быть в фокусе, должен кроме объяснения материала выступать в качестве тьютора, уметь увлечь, если ребенок не хочет заниматься не по физическим причинам. Другая сложность составления и проведения урока связана с пробелами в знаниях по прошлым темам и большой текучестью детей по сравнению с общеобразовательной школой (особенно это касается учителей доп. образования, так как они работают с самыми разными группами).

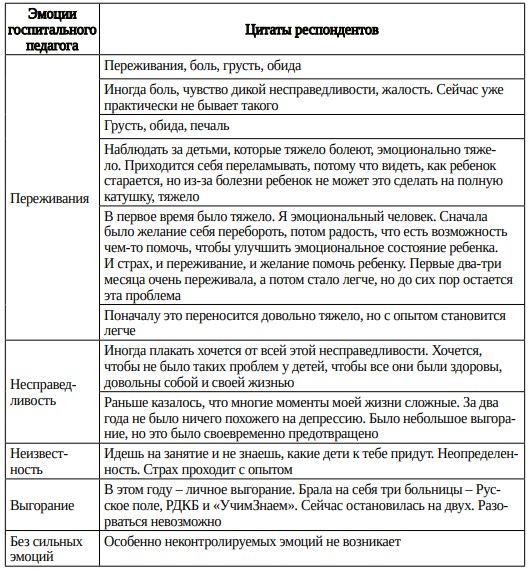

Эмоции госпитального педагога (см. табл. 12). Педагогов пугает риск не справиться с эмоциями при детях или близких, пугает количество переживаний, с которыми они сталкиваются в работе. В том числе жалость к болеющим детям, чувство несправедливости, желание помочь и попытки взять на себя всё больше работы. Пугает столкновение с депрессией и риск профессионального выгорания, это особенно свойственно эмпатичным и сочувствующим педагогам, которые сами сталкивались с раком у близких или друзей. Со временем у многих получается адаптироваться к сложностям, найти решения, хотя совсем убрать переживания невозможно.

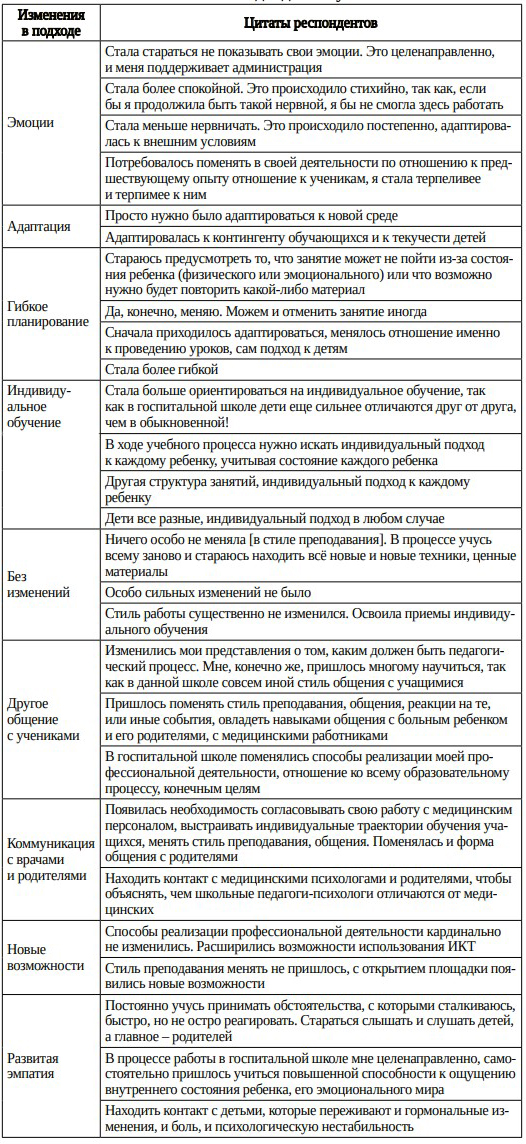

Изменения в подходе к преподаванию (см. табл. 13). Со временем люди адаптируются к сложным ситуациям на работе, и восприятие болеющих детей становится менее эмоциональным. Педагоги начинают меньше нервничать из-за непредсказуемости и невозможности повлиять на некоторые ситуации. Они стали более спокойными, терпеливыми и терпимыми (это были вынужденные изменения, без которых работать было бы невозможно или проблематично), стали эмпатичнее и научились лучше ощущать внутреннее состояние ребенка и лучше чувствовать / слышать детей. Важным является приобретение навыка общаться и выстраивать рабочие отношения с разными людьми: мед. персоналом, родителями детей, психологами, чтобы слаженно работать и вместе давать ребенку максимум пользы.

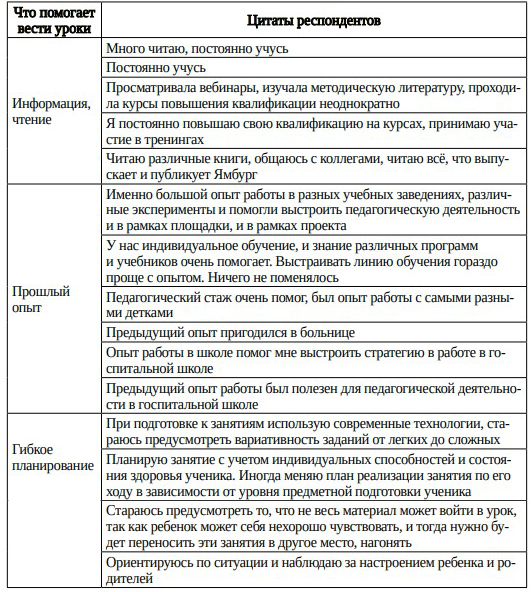

Что помогает вести уроки (см. табл. 14). Полезным оказывается любой предыдущий педагогический опыт (в госпитальной школе или в общеобразовательной), опыт волонтерства, опыт работы с детьми с ОВЗ. Некоторые госпитальные школы проекта «УчимЗнаем» специально стремятся к тому, чтобы все педагоги были опытными, и не делают фокус на найме молодых кадров сразу после университета, как, например, в Воронеже (по результатам интервью с администраторами).

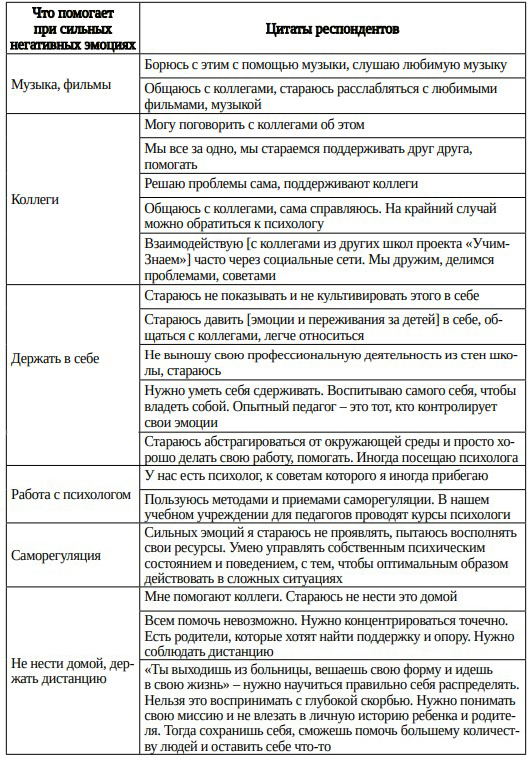

Что помогает при сильных негативных эмоциях (см. табл. 15). Ключевая мотивация педагогов при работе с эмоциями — защитить себя и своих близких от разрушительных эмоций, не дать им выплеснуться на близких. Для этого используется сдерживание переживаний за учеников, попытки легче их воспринимать.

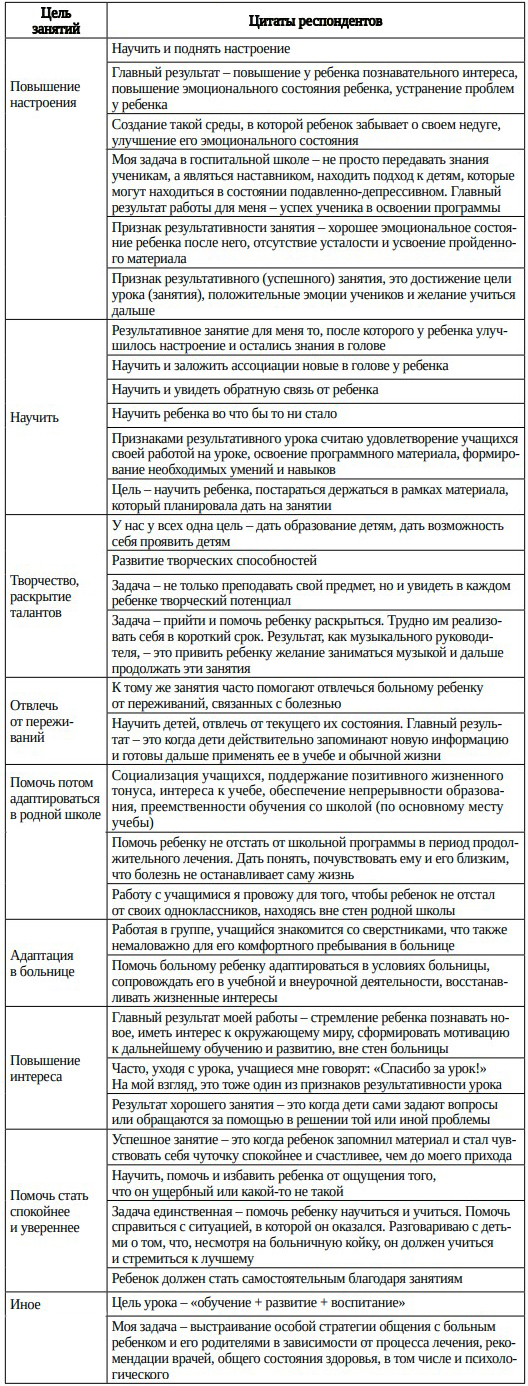

Цель занятий (см. табл. 16). Важнее образовательного результата ставится содействие выздоровлению. Это повышение настроения, и отвлечение от переживаний, и адаптация в больнице, и повышение спокойствия, рост интереса к предмету, раскрытие творческого потенциала. Важно, чтобы ребенок не отстал от программы и успешно вернулся в свою основную школу. Продолжение обучения в медицинском стационаре становится нормой.

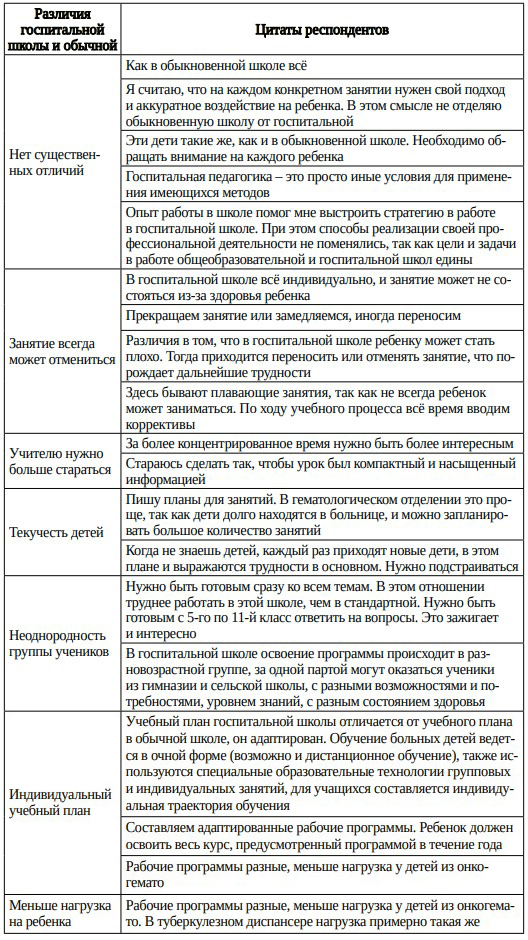

Различия госпитальной школы и обычной (см. табл. 17). Отличительная сторона — методическая загруженность, потому что в одном классе есть дети разного возраста и уровня знаний, нужно тратить больше времени на подготовку к уроку, чтобы создавать понятные, интересные материалы и обучать тому же за более короткое время.

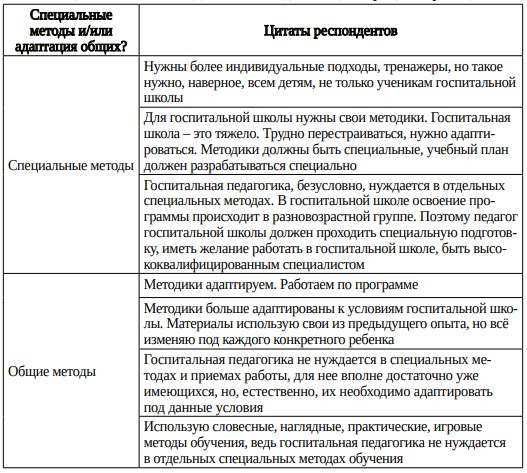

Специальные методы в госпитальной педагогике и/или адаптация существующих (см. табл. 18). Методы для обучения в госпитальной школе должны быть адаптированы под особенности каждого ребенка. Дети могут не идти на контакт из-за своего состояния, вызванного лекарствами и болезнью, у них не такая высокая работоспособность, им нужен индивидуальный подход. Не получится использовать методы из общеобразовательных школ еще и потому, что в школах при больнице разновозрастные и разноуровневые группы обучающихся, кроме того, учеников меньше и отношения «ученик — учитель» более дружеские и близкие.

Основные используемые методы включают в себя здоровьесберегающие технологии, о них говорили большинство педагогов, игровые методы, щадящие методы, дидактические материалы, карточки, проектную работу и другие разнообразные виды деятельности. Также педагоги сообщали о своих интересах в коммуникации с другими площадками («Хотелось бы пообщаться с коллегами госпитальных школ в регионах, познакомиться с их опытом работы, поделиться своими педагогическими идеями и находками», «Участвуем в семинарах, смотрим вебинары. Хотелось бы почаще общаться с московским офисом, чтобы освежать свою работу»).

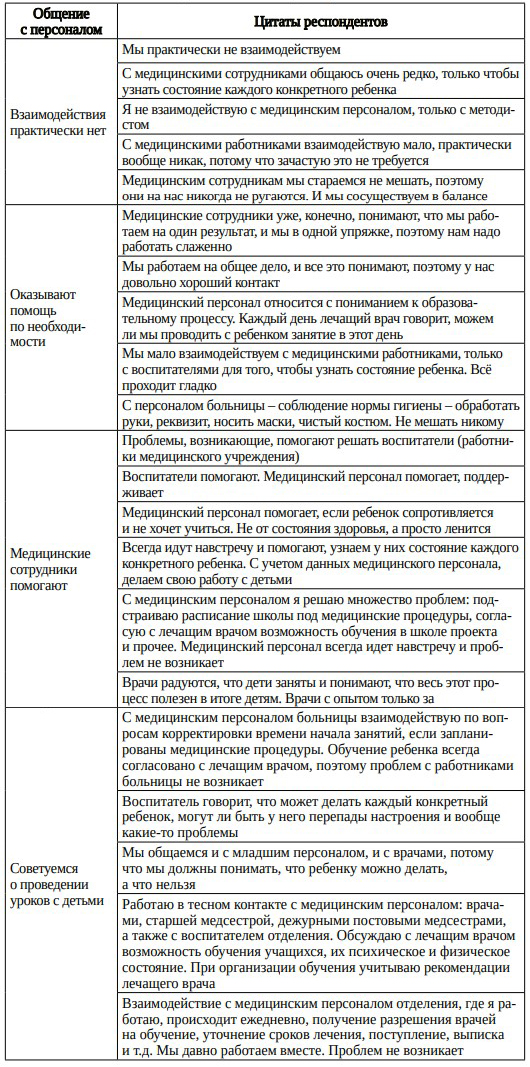

Взаимодействие с медицинским персоналом госпитальной школы (см. табл. 19). На общение с медицинским персоналом нужен дополнительный эмоциональный ресурс, ведь они могут отменить занятие из-за состояния ребенка, даже если оно долго планировалось. Медицинские сотрудники и педагоги служат общему делу и важно уметь обсуждать сложности, совместно их решать. Некоторые медицинские сотрудники требуют выполнения всех норм гигиены и переживают, что необходимый уровень чистоты нарушится, что вызывает споры. Большинство врачей рады педагогам, потому что видят полезность занятий для выздоровления.

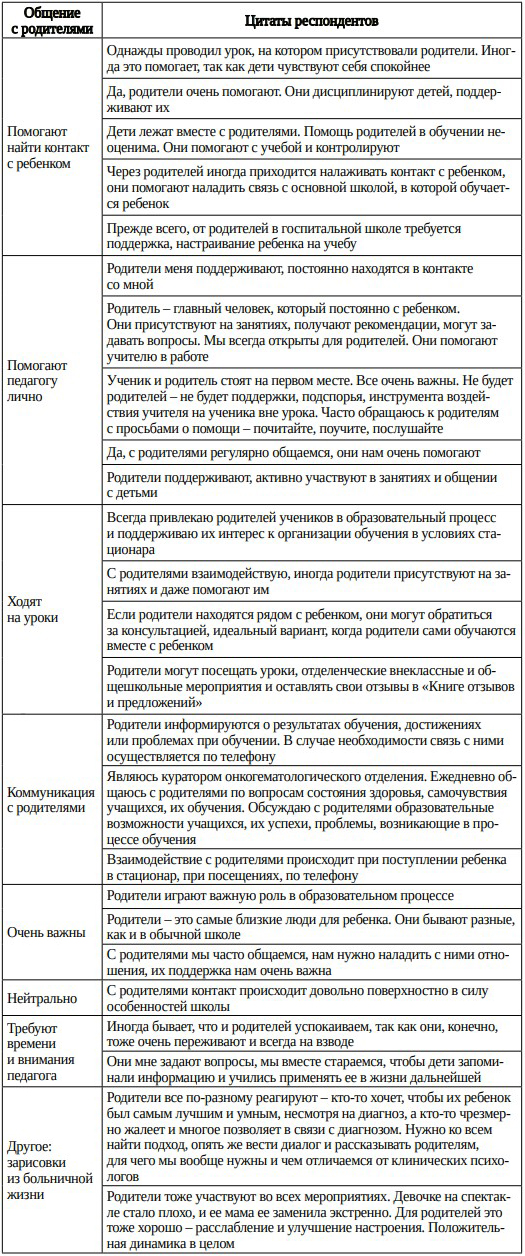

Взаимодействие с родителями учеников (см. табл. 20). Родители детей, находящихся на длительном лечении, часто лежат в больнице вместе с детьми, они могут находиться в тревожном состоянии. Педагогу, который занимается с ребенком, необходимо выстраивать линию общения с родителем, чтобы родитель был настроен на сотрудничество и чтобы обучение дополняло лечение в больнице и способствовало выздоровлению. Педагоги, описывая опыт общения с родителями, часто упоминают помощь родителей для того, чтобы найти контакт с ребенком и поддерживать связь с основной школой обучающегося. Также есть примеры, когда родитель помогает педагогу, поддерживая его, дополнительно занимаясь с ребенком, и примеры, когда наоборот педагог помогает родителям справляться с эмоциями и отвечает на все вопросы. Также важно, что родители все разные, но они самые близкие люди для ребенка, поэтому коммуникация с родителями очень важна.

Профессиональная деятельность госпитального педагога, с одной стороны, всё та же профессиональная деятельность педагога. И многие вопросы, проблемы, аспекты профессиональной деятельности у госпитального педагога универсальны и инварианты в соотношении с профессиональной деятельностью педагога в обычной школе. Однако многие особенности условий деятельности педагога (работа в стационаре больницы), необходимость учета быстро меняющихся состояний детей, находящихся на длительном лечении, вносят свои существенные особенности. Деятельность госпитального педагога во многом интегрируется и смыкается с деятельностью тьютора, однако, продолжает сохранять специфику педагогической работы. Для госпитального педагога также требуются углубленные знания и владение базовыми методами дефектологии, в связи с тем, что у многих детей в ходе лечения наблюдаются нарушения когнитивных и регулятивных функций. Для госпитального педагога становится еще более существенно учитывать особенности социальной ситуации развития ребенка, выстраивать постоянную консультативную коммуникацию с родителями и др. Профиль профессиональной деятельности именно госпитального педагога в настоящее время находится в процессе становления и постепенно оформляется. Выработанные, исходя из интенсивно развивающейся практики госпитальных школ в рамках проекта «УчимЗнаем», методические рекомендации и разъяснения по организации обучения детей, находящихся на длительных сроках лечения, отвечают на многие вопросы о специфике деятельности госпитального педагога. Они задают основные векторы и способы организации педагогической деятельности педагогов в госпитальных школах. При этом данное пространство профессиональной деятельности — не завершенный образ, который можно четко и однозначно описать. Он только начинает прорисовываться...

Сноски:

1 Фуко М. Забота о себе. М.: Рефл-Бук, 1998. С. 79–92.

2 Carstens L.E. Teachers’ experience of teaching in a hospital school University of Johannesburg, 2008.

3 Юдина Е.Г. Позиция взрослого во взаимодействии с ребенком дошкольного возраста (на материале кросс-культурного исследования) // Теоретическая и экспериментальная психология. 2009. Т. 2. № 2. С. 26–34.

4 The Guardian Интервью. URL: https://www.theguardian.com/teacher-network/2017/oct/20/teaching-children-in-hospital-learning-is-still-part-of-their-world (дата обращения: 10.09.2024).

5 Cunningham A.J., Lockwood G.A., Cunningham J.A. A relationship between perceived self-efficacy and quality of life in cancer patients // Patient Education and Counseling. 1991. V. 17. № 1. Р. 71–78.

6 Mabe P.A., Riley W.T., Treiber F.A. Cancer knowledge and acceptance of children with cancer // Journal of School Health. 1987. V. 57. № 2. Р. 59–63.

7 Davis G.A., Rimm S.B. Education of the gifted and talented. Prentice-Hall, Inc, 1989.

8 Wodak R. (ed.). Gender and discourse. Sage, 1997;

Wodak R. Language, power and identity // Language Teaching. 2012. V. 45. № 2. P. 215–233.

9 Äärelä T., Määttä K., Uusiautti S. Ten encounters between students and a special education teacher at a Finnish hospital school — Outlining hospital school pedagogy // Global Journal of Human Social Science. 2016. V. 16. № 4. P. 8–20.

10 Gremmo M., Holec H., Riley P. Taking the initiative: some pedagogical applications of discourse analysis // Mélanges pédagogiques. 1978. Р. 53–68.

11 Bandura A. (ed.). Self-efficacy in changing societies. Cambridge university press, 1995.

12 Alvey D. T. National survey of the separation of responsibilities between school boards and superintendents. Virginia Polytechnic Institute and StateUniversity, 1985.

13 Bandura A. (ed.). Self-efficacy in changing societies. Cambridge university press, 1995.

14 Gremmo M., Holec H., Riley P. Taking the initiative: some pedagogical applications of discourse analysis // Mélanges pédagogiques. 1978. Р. 53–68.

Источник: Обухов А.С. § 3.4. Профессиональная деятельность госпитального педагога: трудности, проблемы, пути их преодоления // Госпитальная педагогика: Учебно-методическое пособие. М.: Московский педагогический государственный университет, 2025. С. 185–222. DOI: 10.31862/9785426315242

* Нумерация таблиц соответствует источнику (прим. ред.).

Уважаемый Алексей Сергеевич!

Спасибо Вам за поднятую тему по организации учебного процесса в детских больницах, санаториях и других лечебных учреждениях, где дети длительное время находятся на лечении и реабилитации. Хочу для читателей дать ссылку по теме:

"МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

N ТВ-1693/03

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

N 1/и/2-15398

ПИСЬМО

от 24 августа 2023 года

О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"

Приказ Минпросвещения РФ от 04.04.2025 N 269.

С 1 сентября 2025 года в работу педагогов вносится важное новшество — Министерство просвещения Российской Федерации установило единые нормы недельной нагрузки за ставку заработной платы. Это решение оформлено в новом приказе, который касается всех категорий педагогических работников, включая учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования и других специалистов. Интересно, распространяется ли он на "госпитальных педагогов"?

С уважением, Валерий Михайлович.

Добрый день. Все известные утвержденные нормы недельной нагрузки относятся к "госпитальным педагогам" в зависимости от занимаемой педагогической должности в образовательной организации.

, чтобы комментировать