Профессиональное благополучие является одним из атрибутов профессиональной деятельности, которому в психологии стало уделяться в последнее время особое внимание [2, 4, 6, 8]. Как интегральный показатель позитивного функционирования личности в профессиональной сфере, профессиональное благополучие включает в себя эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты, характеризующие отношение человека к себе как к профессионалу, к своей профессиональной среде и организационному контексту [6]. В качестве относительно самостоятельных компонентов профессионального благополучия выделяются удовлетворенность работой, собой как профессионалом и профессиональной средой, ценности и смыслы профессиональной деятельности. Являясь отражением субъективных переживаний по отношению к работе, профессиональное благополучие во многом зависит от уровня личностного развития [4].

Р.А. Березовская в обзорной статье приводит выявленные в ряде исследований факторы профессионального благополучия [2]. Особенности организации, содержание и условия профессиональной деятельности относятся к факторам внешней среды. Эти переменные часто включаются в состав моделей профессионального здоровья и благополучия. Предполагается, что между ними и благополучием работников существует линейная связь. Исключение составляет витаминная модель П. Ваара, в состав которой входят двенадцать характеристик рабочей среды. Влияние этих параметров при увеличении их интенсивности может либо не давать ожидаемого результата (эффект плато), либо, при достижении определенного уровня, вести к негативным последствиям для профессионального здоровья.

Необходимо отметить, что, несмотря на повышенный интерес к проблеме психологического благополучия в зарубежной и отечественной психологии, остается значительная часть теоретических и методических проблем, которые не нашли к настоящему времени окончательного решения. К такого рода проблемам относится и проблема внутренней психологической детерминации профессионального благополучия. В упомянутой обзорной работе приводятся результаты только одного исследования, в котором рассматриваются личностные детерминанты профессионального благополучия, проведенного к тому же на узкопрофессиональной выборке педагогов.

Целью нашего исследования стало изучение самоэффективности как фактора профессионального благополучия. Несмотря на то, что в многочисленных исследованиях показано влияние самоэффективности на показатели эффективности работы, исследования связи этого качества личности с другими параметрами профессиональной деятельности являются весьма малочисленными.

По определению А. Бандуры, самоэффективность (self-efficacy) — «восприятие человеком своей способности успешно действовать в наличных ситуациях, которое основывается на принципе взаимной детерминации личностных факторов, поведенческой активности и окружения» [1, с. 112]. Характеристиками самоэффективности является ее уровень — сложность деятельности, с которой субъект, по его убеждению, может справиться, широта — степень обобщенности представлений о ситуациях, в которых возможны достижения, и сила (устойчивость) — выраженность убежденности в том, что ожидаемый результат будет достигнут. По природе самоэффективность является когнитивным образованием (представление, восприятие своей эффективности), относительно независимым от реальных способностей человека. Утрата веры в эффективность собственных действий в рамках теории А. Бандуры приводит к нарушениям поведения, развитию патологических симптомов.

Принято различать общую и частные самоэффектиности. Последние связывают самоэффективность с конкретными видами деятельности, областями или формами активности: личностная, коммуникативная, карьерная, деятельностная самоэффективности [3, 5]. В качестве особой разновидности рассматривается профессиональная самоэффективность, качество, связанное с представлениями о возможности достижений в профессиональной деятельности и преодоления трудностей на рабочем месте [7].

Исследования А. Бандуры и его последователей демонстрируют всеобъемлющее влияние самоэффективности на различные психологические характеристики и показатели от психологических состояний до поведения и мотивации. Люди с выраженным чувством самоэффективности проявляют более глубокий интерес к тому, чем они занимаются, у них формируется большая вовлеченность во все, что соответствует их интересам, они быстрее восстанавливаются после неудач, воспринимают проблемные ситуации как задачи, с которыми нужно справиться.

Многочисленные исследования указывают на особую роль самоэффективности в профессиональной деятельности. Значительная часть работ в этой области посвящена изучению самоэффективности как профессионально важного качества, свойства личности, которое оказывает влияние на качественные и количественные показатели эффективности профессиональной деятельности. На параметры профессиональной деятельности могут оказывать влияние как общая, так и частные виды самоэффективности. Самоэффективность воздействует на поиск или избегание определенного типа ситуаций профессиональной деятельности; выбор поведенческих альтернатив; тип, частоту и продолжительность попыток овладения трудной ситуацией; атрибуцию профессионального успеха и неуспеха [7].

Для изучения связей самоэффективности с профессиональным благополучием использовались: тест-опросник самоэффективности (Дж. Маддукс, М. Шеер в адаптации А.В. Бояринцевой), методика оценки профессионального благополучия (МОПБ), разработанная Е.И. Рут. Методика МОПБ создана на основе симметричной модификации методики психологического благополучия К. Рифф в адаптации Л.В. Жуковской, Е.Г. Трошихиной. В состав методики входит четыре основных шкалы (две из которых образованы двумя субшкалами) в соответствии с четырехфакторной моделью профессионального благополучия, полученной автором в результате факторизации ответов на вопросы методики: профессиональное развитие, профессиональное самопринятие, позитивные отношения с коллегами и автономность в профессиональной деятельности. В рамках исследования также изучались связи самоэффективности с мотивацией профессиональной деятельности. Параметры мотивации оценивались с использованием методики диагностики профессиональной мотивации (К. Замфир в модификации А.А. Реана).

В исследовании участвовало 38 испытуемых, возраст от 22 до 45 лет, 29% мужчин и 71% женщин. 65% испытуемых имели среднее специальное образование, 35% — высшее. Все участники на момент исследования были трудоустроены.

Результаты и их обсуждение

В таблице 1 приводятся описательные статистики опросника самоэффективности (Дж. Маддукс, М. Шеер), полученные на выборке исследования. Различия между мужчинами и женщинами статистически не значимы, несмотря на достаточно выраженную разницу между средними арифметическими значениями в группах мужчин и женщин. Шкалы самоэффективности в предметной деятельности и самоэффективности в сфере общения положительно коррелируют между собой (г = 0,61, p меньше 0,01). Показатели гомогенности шкал (альфа Кронбаха) равны 0,85 и 0,51, соответственно. Низкая гомогенность шкалы самоэффективности в сфере общения, возможно, связана с качеством адаптации методики.

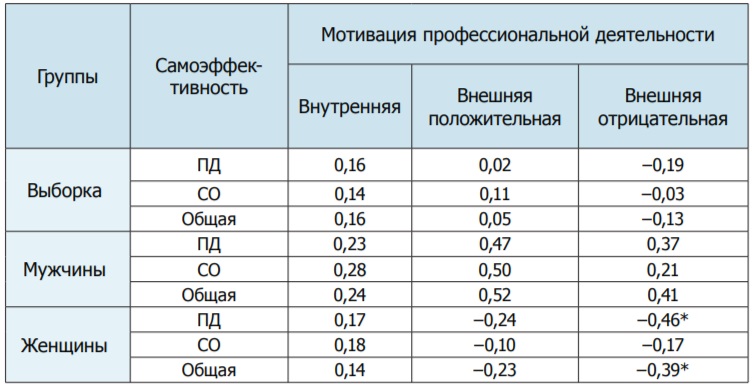

Результаты корреляционного анализа приводятся в таблицах 2 и 3. Как оказалось, самоэффектиность слабо связана с мотивацией профессиональной деятельности. Значимые коэффициенты корреляции получены только на выборках, выделенных с учетом гендерной принадлежности. У женщин получены две отрицательные корреляции самоэффективности в предметной деятельности и общей самоэффективности с внешней отрицательной мотивацией.

У мужчин коэффициенты корреляции самоэффективности и внешней отрицательной мотивации также достаточно высоки, хотя и не достигают уровня статистической значимости. На этой подвыборке самоэффективность в сфере общения, как и общая, положительно коррелирует с частным мотивом «стремление к продвижению по работе» (р меньше 0,05).

Незначимыми оказались различия между группами, выделенными с учетом соотношения между собой трех типов мотивации: группы с оптимальным сочетанием, при котором внутренняя мотивация преобладает над внешней положительной, а внешняя положительная над внешней отрицательной; группы с преобладанием внешней отрицательной мотивации над внешней положительной и внешней положительной над внутренней; и промежуточной группы с другими сочетаниями типов мотивации.

Разделение выборки на подгруппы с самоэффективностью выше и ниже среднего с последующим корреляционным анализом дает следующие результаты. В группе с низкой самоэффективностью показатели общей самоэффективностью оказались положительно связаны с внешней отрицательной мотивацией (r = 0,70, p меньше 0,01). В группе с высокой самоэффективностью связи статистически не значимы.

Таким образом, самоэффективность не влияет на профессиональную мотивацию, по крайней мере, на содержательные аспекты мотивации труда, которые оцениваются методикой Замфир. Исключение составляет внешняя отрицательная мотивация, уровень которой выше при низких значениях самоэффективности. Очевидно, что при низкой самоэффективности возрастает зависимость работника от оценок и мнения коллег и руководителей.

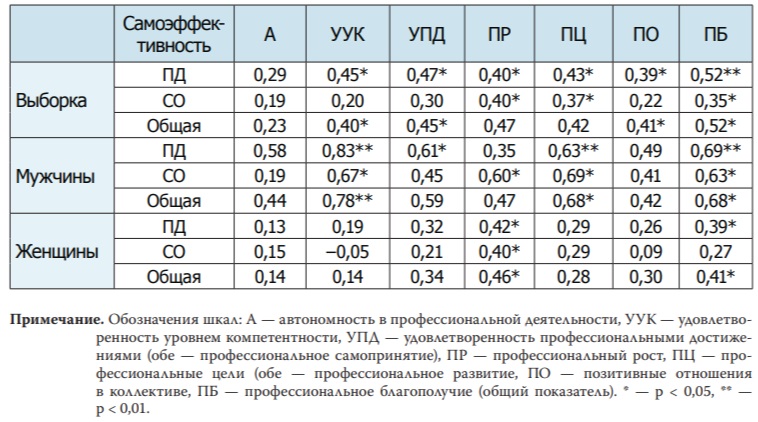

Корреляционный анализ связей самоэффективности с профессиональным благополучием показал, что из всех компонентов профессионального благополучия самоэффективность не связана только с автономностью в профессиональной деятельности. Все остальные компоненты профессионального благополучия демонстрируют положительные связи с самоэффективностью. Как ожидалось, из двух разновидностей самоэффективности с профессиональным благополучием теснее коррелирует самоэффективность в предметной деятельности. От коммуникативной самоэффективности зависят только две составляющих (субшкалы) профессионального благополучия, входящих в состав показателя профессионального развития.

У мужчин самоэффективность (все три шкалы) положительно коррелирует с удовлетворенностью уровнем компетентности (самые сильные корреляции) и профессиональными целями. У женщин связи слабее и значимые корреляции самоэффективности получены только с профессиональным ростом. Если рассматривать интрегральный показатель профессионального благополучия, то он зависит больше от самоэффективности в предметной деятельности, чем от самоэффективности в сфере общения.

Учитывая особенности организации исследования (корреляционное исследование), не представляется возможным однозначно рассматривать самоэффективность в качестве личностного фактора, оказывающего влияние на переживание профессионального благополучия или определяющего его уровень. Вполне допустимо, что профессиональные достижения и профессиональный опыт отражаются на представлениях человека о собственной эффективности. Согласно А. Бандуре, самоэффективность как свойство личности испытывает влияние различных внешних факторов и может динамично изменяться. Дискуссионным остается вопрос и о том, может ли самоэффективность считаться фактором благополучия личности или должна быть включена в его структуру в качестве компонента.

Выявленные различия в характере связей между самоэффективностью и профессиональным благополучием у мужчин и женщин указывают на то, что изучение детерминат профессионального благополучия должно проводиться с учетом половой принадлежности работников. Как видим, у женщин, в отличие от мужчин, от самоэффективности никак не зависит ни удовлетворенность профессиональной компетентностью, ни наличие профессиональных целей. Возможно, это объясняется меньшей в целом значимостью работы для женщин, чем для мужчин.

В моделях здорового поведения самоэффективность выступает как один из ключевых факторов, определяющих готовность выполнять предписания здорового образа жизни. Механизмы влияния описывает А. Бандура. Применительно к профессиональной деятельности влияние самоэффективности может основываться на использовании биологических связей (т.е. активация симпатической НС, иммунной системы). Самоэффективность также может определять выбор индивидом связанных с осуществлением профессиональной деятельности решений, уровня их сложности, поддерживать мотивацию выполнения этих решений и способность возобновлять попытки при неудачах. Возможно также, что связь между самоэффективностью и профессиональным благополучием объясняется существованием т.н. «третьей переменной», в качестве которой выступает эффективность профессиональной деятельности.

Выявленная значимость самоэффективности как профессионально важного качества указывает на необходимость организации работы по ее целенаправленному формированию. Для повышения уровня самоэффективности от работника требуются усилия по когнитивной обработке полученной в ходе непосредственного опыта информации о его эффективности, а также информации, полученной в результате наблюдения за другими людьми. Определенную роль в этом процессе играют общественное мнение и способность обеспечивать необходимое для осуществления профессиональной деятельности физическое и эмоциональное состояние.

Можно ожидать, что в формировании профессиональной самоэффективности значимую роль будет играть профессиональное обучение, определяющее развитие, наряду с профессиональными компетентностями и представлением о сформированности этих компетенций, представления о собственной компетентности, т.е. те компоненты профессионального самосознания, которые в последующем будут определять профессиональное развитие человека и степень его профессионального благополучия. Развитию социальной самоэффективности могут способствовать мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению учебного процесса, охватывающие все стадии обучения: от адаптационных мероприятий на начальных этапах обучения до оказания помощи на этапе трудоустройства по окончании вуза.

Таким образом:

1. Показатели общей и частных видов самоэффективности являются предикторами профессионального благополучия как интегрального показателя, так и отдельных его компонентов.

2. Самоэффективность не оказывает влияние на профессиональную мотивацию у работников мужчин. У женщин выявлены отрицательные связи самоэффективности с внешней отрицательной мотивацией.

3. Формирование и развитие самоэффективности как составляющей профессионального самосознания могут и должны стать одной из основных задач профессионального обучения, обязательной частью работы по формированию профессиональных компетенций.

Список литературы

- Бандура А. Теория социального научения / А. Бандура. — Санкт-Петербург: Евразия, 2000. — 320 с. — ISBN 5-8071-0040-9.

- Березовская Р.А. Профессиональное благополучие: проблемы и перспективы психологических исследований / Р.А. Березовская. — Текст: электронный // Психологические исследования. — 2016. — Т. 9, № 45. — С. 2. — URL: http://psystudy.ru (дата обращения: 18.05.2021).

- Гайдар М.И. Развитие личностной самоэффективности студентов-психологов на этапе вузовского обучения: специальность 19.00.07 «Педагогическая психология»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук / Гайдар Марк Игоревич. — Курск, 2008. — 27 с.

- Дружилов С.А. Профессиональное благополучие человека и психологические аспекты профессиональной адаптации и профессиональных деструкций / С.А. Дружилов. — Текст: электронный // Современные научные исследования и инновации. — 2016. — № 12. — URL: https://web. snauka.ru/issues/2016/12/76347 (дата обращения: 15.04.2021).

- Лисовская Н.Б. Карьерная самоэффективность выпускника вуза: технологии формирования: учебно-методическое пособие / Н.Б. Лисовская. — Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2013. — 55 с. — ISBN 978-5-8064-1904-1.

- Рут Е.И. Профессиональное благополучие сотрудников коммерческих организаций: критерии и методы оценки: диссертация на соискание степени магистра по направлению 030300 «Психология». — URL: https://dspace.spbu.ru › bitstream › Rut_E_I. (дата обращения: 17.03.2021).

- Lunenburg F.C. Self-efficacy in the workplace: Implications for motivation and performance / F. C. Lunenburg // International journal of management, business, and administration. — 2011. — № 14 (1). — Р. 1—6.

- Schultz M. Occupational well-being: the development of a theory and a measure / М. Schultz. — 2008: [Electronic resource]. — URL: http://krex.k-state.edu/dspace/handle/2097/746 (дата обращения: 04.04.2021).

Источник: Колесников В.Н. Самоэффективность как предиктор профессионального благополучия и мотивации профессиональной деятельности // Проблемы психологии образования: Сборник статей по итогам научно-практической конференции кафедры психологии Института педагогики и психологии Петрозаводского государственного университета, Петрозаводск, 20 апреля 2021 года / Отв. редактор и сост. В.Н. Колесников. Петрозаводск: Петрозаводский государственный университет, 2021. С. 23–29.

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать