Одним из ведущих компонентов психотерапии в целом и когнитивно-поведенческой терапии, в частности, являются терапевтические отношения.

Терапевтические отношения — один из главных компонентов психотерапии; на протяжении многих лет их активно исследовали. Целевая рабочая группа Американской психологической ассоциации подготовила большой обзор публикаций по этой теме (Norcross, 2002; Norcross & Lambert, 2011a, 2011b). В контексте когнитивно-поведенческой терапии данный вопрос неоднократно рассматривался в статьях и книгах (e.g., Kazantzis, Cronin, Dattilio & Dobson, 2013; Kazantzis, Dattilio & Dobson, в печати). О роли терапевтических отношений идут жаркие споры. Одни утверждают, что именно этот фактор ответственен за большую часть терапевтических изменений; другие называют его «необходимым, но недостаточным» для достижения прогресса (A.T. Beck et al., 1979). Хорват, Дел Ре, Флюкигер и Саймондс (Horvath, Del Re, Flückiger & Symonds, 2011) провели метаанализ исследований терапевтических отношений в контексте разных подходов и выявили умеренные, но надежные отношения между альянсом и результатом психотерапии — независимо от модели психотерапии [3].

Терапевтические отношения представляют собой нечто большее, чем просто условия для психологического вмешательства, — это важное условие эффективной работы. Поскольку взаимодействие «клиент — терапевт» происходит в контексте терапевтических процессов и вмешательств, можно даже сказать, что все в рамках сессии находится во взаимодействии, не говоря о том, что все терапевтические эффекты обусловлены общими факторами (Kazantzis, Cronin, Norton, Lai & Hofmann, 2015) [11].

В отличие от социальных отношений, терапевтические отношения сосредоточены на потребностях и целях клиента. Формирование терапевтических отношений построено на качественном рабочем альянсе.

Бордин [7] концептуализировал рабочий альянс как состоящий из трех частей: задач, целей и связей. Задачи — это то, что, по мнению терапевта и клиента, необходимо выполнить для достижения целей клиента. Цели — это то, что клиент надеется получить от терапии в связи с имеющимися проблемами. Связь формируется из доверия и уверенности в том, что задачи приблизят клиента к его целям.

Для оценки взаимоотношений пациента и профессионала в терапии было разработано несколько шкал, включая Инвентаризацию рабочего альянса (WAI), Инвентаризацию отношений Барретта — Леннарда и шкалы Калифорнийского альянса психотерапии (CALPAS). Шкала для оценки взаимоотношений (STAR) была специально разработана для измерения терапевтических взаимоотношений в психиатрии сообщества или в рамках оказания медицинской помощи в условиях сообщества.

Исследования рабочего альянса показывают, что он является сильным предиктором результатов психотерапии или консультирования клиента [8].

Важности построения терапевтических отношений уделялось отдельное внимание уже в первом руководстве по когнитивно-поведенческой терапии (Beck et al., 1979), и сами терапевтические отношения признаются одним из главных компонентов когнитивно-поведенческой психотерапии (А. Beck, J. Beck, K. Dobson).

Взаимодействие «клиент — терапевт» происходит в контексте терапевтических процессов, поэтому все происходящее в рамках сессии связано с терапевтическими отношениями (Kazantzis, Cronin, Norton, Lai, Hofmann, 2015) [11].

Ряд авторов определяет терапевтические отношения как обмен между терапевтом и клиентом, который появляется затем, чтобы поделиться интимными мыслями, убеждениями и эмоциями для содействия изменениям. Данные отношения характеризуются безопасной, открытой, безоценочной атмосферой, которая внушает доверие и уверенность (Nikolaos Kazantzis, Frank M. Dattilio, Keith S. Dobson) [11].

Терапевтический альянс основывается на терапевтических отношениях и представляет собой согласие между клиентом и специалистом относительно терапевтических целей и задач, выполнение которых позволит этих целей достичь, а также формирование связи между терапевтом и клиентом (Borden, 1979). Альянс сочетает волю и мотивацию клиента с увлеченностью терапевта для активизации изменений [8].

Д. Доллард и Н.И. Миллер рассматривали терапевтические отношения как совершенно новую для клиента среду взаимоотношений, в которых обсуждение сложных аспектов своей жизни не приводит к негативным результатам. Напротив, терапевт посредством своего внимания, веры в возможность изменения ситуации, энтузиазма и личного примера воодушевляет клиента на преодоление сложных ситуаций в реальной жизни, способствуя переносу достигнутого в терапевтической среде прогресса в реальную жизнь клиента [6, с. 124].

В этом аспекте важность терапевтических отношений раскрывается с учетом подхода к человеку как к открытой сложной динамической системе, включенной в суперсистемы, а к психотерапии — как к активному системному самоизменению (Ковпак Д.В., 2021) [4], поддерживаемому и сопровождаемому психотерапевтическим воздействием и взаимодействием [4, 5]. Более того, динамика взаимодействия диады «психотерапевт — клиент» прослеживается на каждом этапе развития схемы практической методологии психотерапии: Хаос — Конвенция — Интеграция — Система — Целостность [4]. В рамках этой методологии терапевтические отношения становятся моделью и примером для отношения клиента к самому себе и через полученный в терапии опыт способствуют безусловному самопринятию как стратегической цели терапии большинства клиентов с глубинными убеждениями категории непривлекательности и никчемности (в совокупности составляющими в терминологии и методологии Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии «суперкатегорию» непринятия).

В этом отношении ключевое значение имеет уровень профессиональных навыков и компетенций специалиста.

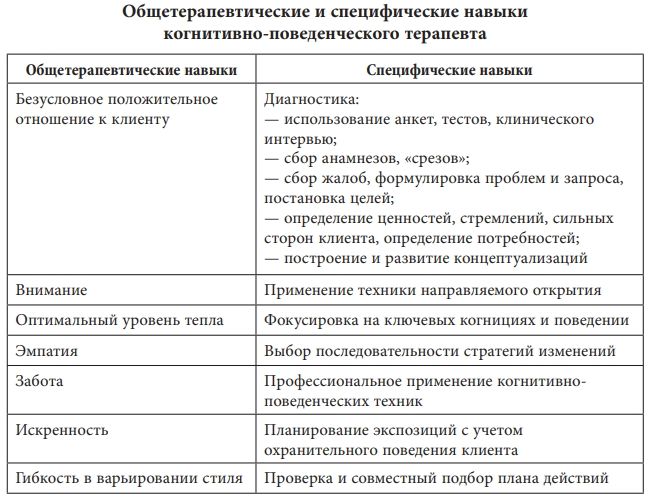

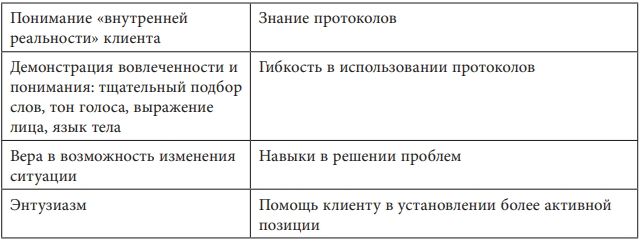

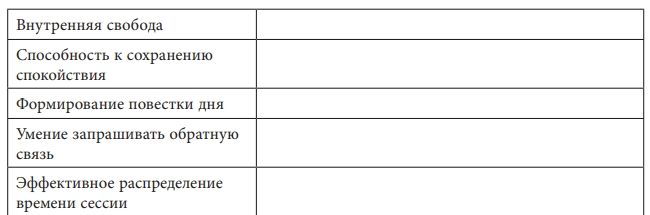

Для оценки компетенций терапевта в Институте Бека используется шкала СTRS, первая часть которой посвящена оценке общих терапевтических навыков, а вторая часть — оценке специфических навыков когнитивно-поведенческого терапевта [1, c. 405].

В общих терапевтических навыках данной шкалы оцениваются навыки терапевта по формированию повестки дня, умению запрашивать обратную связь, способности понимать «внутреннюю реальность клиента», межличностной эффективности, сотрудничеству, эффективному распределению времени [1, c. 405].

Одно из наиболее распространенных высказываний касательно терапевтических отношений в когнитивно-поведенческой терапии утверждает, что рядом с клиентом прежде всего важно быть человеком, затем терапевтом, а уже потом когнитивно-поведенческим терапевтом. При этом терапевту важно помнить о том отношении, какое он хотел бы видеть в отношении себя от своего терапевта [1], а принцип гибкости является, пожалуй, наиболее важным не только для когнитивно-поведенческой терапии в целом (в части, касающейся адаптации протоколов, методов и техник к конкретному клиенту), но и прежде всего в отношении терапевта к конкретному клиенту в соответствии с его возможностями к построению отношений и имеющимися дефицитами.

В рамках гуманистического подхода Карл Роджерс определил ряд необходимых и достаточных условий, необходимых для того, чтобы произошли терапевтические изменения. К ним относятся три основных условия: конгруэнтность, безусловное позитивное отношение и сопереживание. Значимость для создания крепкого терапевтического альянса тепла, эмпатии, безусловного положительного отношения к клиенту подтверждена эмпирическими исследованиями (Castonguay & Beutler, 2006) [3].

Роджерс (1957; 1959) описал, что для терапевтических изменений существует шесть необходимых и достаточных условий [9]. Необходимы:

- Психологический контакт «терапевт — клиент»: между клиентом и терапевтом необходимы отношения, в которых важно восприятие каждым человеком другого.

- Несоответствие клиента: это несоответствие существует между опытом и осознанием клиента.

- Конгруэнтность терапевта, или подлинность: терапевт конгруэнтен в терапевтических отношениях. Терапевт глубоко вовлечен, он не «действует» (not «acting») и может опираться на свой собственный опыт (самораскрытие), чтобы облегчить отношения.

- Безусловное положительное отношение терапевта: терапевт принимает клиента безоговорочно, без осуждения, неодобрения или одобрения. Это способствует повышению самоуважения у клиента, поскольку он может начать осознавать переживания, в которых его представление о самооценке было искажено или отрицалось.

- Эмпатическое понимание терапевта: терапевт испытывает эмпатическое понимание внутренней системы отсчета клиента. Точное сопереживание со стороны терапевта помогает клиенту поверить в безусловное уважение терапевта к нему.

- Восприятие клиента: что клиент воспринимает, по крайней мере в минимальной степени, безусловное позитивное отношение терапевта и эмпатическое понимание.

Как отмечает Джудит Бек, эмпатические высказывания, тщательный подбор слов, тон голоса, выражение лица и язык тела помогут демонстрировать клиенту свою вовлеченность и понимание [1].

Демонстрация эмпатии, верного понимания внутренней реальности клиента, имплицитная и эксплицитная передача клиенту заботливого и принимающего отношения терапевта помогает клиенту на первых этапах терапии лучше социализироваться в процесс терапии, в середине терапии открывать волнующую проблематику и занимать все более активную позицию в реструктуризации дисфункциональных промежуточных убеждений и изменении дисфункционального поведения, а на более поздних этапах терапии помогает клиенту в изменении самоотношения, перестройки Я-концепции или модификации глубинных убеждений.

Во второй части шкалы СTRS оцениваются специфические навыки когнитивно-поведенческого терапевта по применению техники направляемого открытия, фокусировки на ключевых когнициях и поведении, выбора последовательности стратегии изменений, профессионального применения когнитивно-поведенческих техник, проверки и тщательного совместного подбора плана действий [1, c. 405]. Важно отметить, что и специфические навыки когнитивно-поведенческого терапевта оказывают значимое влияние на формирование и укрепление терапевтических отношений.

Согласно исследованиям, терапевтический союз становится прочнее, когда смягчается симптоматика клиента (DeRubeis & Feeley, 1990; Feeley, DeRubeis & Gelfand, 1999). Джудит Бек подчеркивает, что «один из лучших способов укрепить терапевтические отношения — качественно и эффективно выполнять свою работу когнитивно-поведенческого терапевта» [1, 9]. Для проведения качественной когнитивно-поведенческой терапии необходима, прежде всего, качественная диагностика случая, которая начинается с момента первого обращения (сообщение, звонок), оценочной сессии и продолжается на протяжении всего терапевтического процесса.

Диагностика представляет собой сбор, анализ и структурирование большого количества данных, включающих:

- сбор жалоб, формулировку проблем и запроса, постановку целей, сбор анамнезов жизни, заболеваний или проблем клиента, сбор «срезов», отражающих проблематику и сильные стороны клиента (Ковпак Д.В., 2021) [4, 5];

- проведение анкетирования, тестирования, клинического интервью (А. Бек, Дж. Бек, К. Добсон) [1, 2, 10];

- определение ценностей, стремлений и сильных сторон клиента (А. Бек, Дж. Бек) [1, 2, 10];

- определение потребностей и дефицитов (Д.В. Ковпак, М.А. Зрютин) [4];

- построение концептуализации как «вершины диагностики», отражающей генез проблем (А. Бек, Дж. Бек), сильные стороны клиента (А. Бек, Дж. Бек), социокультурный контекст и потребности (Д.В. Ковпак, М.А. Зрютин) [4].

На основе концептуализации определяются ключевые мишени терапии, строится план терапии, определяются тактика и стратегия лечебных мероприятий и планы действий [4]. Уже на первых этапах диагностики для получения более достоверных и полных данных необходим достаточно высокий уровень доверия клиента к терапевту. В терапевтическом процессе важно постоянное развитие сотрудничества клиента с терапевтом, которое осуществляется посредством согласования модели терапии, пунктов концептуализации, плана лечения и планов действий [4].

Для того чтобы этот пласт терапевтической работы стал возможным, необходимо с первой сессии и на протяжении всего процесса терапии запрашивать у клиента обратную связь. Важно, чтобы эта обратная связь носила не формальный характер, а раскрывала восприятие клиентом процесса терапии в отношении эмоционального комфорта, уровня понимания терапевтом клиента, а клиентом — содержания терапевтического процесса, удовлетворенности терапевтическим стилем, степени возможного доверия к терапевту.

Важно, чтобы обратная связь запрашивалась терапевтом на протяжении всей сессии, а не только в ее завершении. В этом отношении важно отслеживать эмоциональные и телесные изменения клиента на протяжении всей сессии и уточнять у него мысли и убеждения, активирующиеся во время сессии, в том числе в отношении процесса терапии и терапевта.

Важной составляющей когнитивно-поведенческой терапии является приверженность клиента к процессу терапии и выполнения им между сессиями плана действий. Когнитивно-поведенческая терапия проходит не только на сессии, но, что важно, также между сессиями. Терапевтический альянс и терапевтические отношения способствуют как согласованию плана действий на наиболее эффективном для данного клиента уровне сложности (в том числе обсуждение процента вероятности его выполнения и невыполнения), так и мотивированности клиента следовать согласованному с терапевтом плану действий.

Поэтому, говоря о необходимых навыках и компетенциях терапевта, мы рассматриваем их не изолированно в части общетерапевтических и специфических навыков, а, напротив, в тесной связи и взаимном развитии. Принимая во внимание вышесказанное, рассмотрим сводную таблицу, посвященную основным навыкам когнитивно-поведенческого терапевта.

Когнитивно-поведенческий терапевт решает одновременно несколько задач: выстраивание терапевтических отношений, концептуализация, социализация клиента, проверка гипотез, выводы [1]. То есть конечная цель предполагает выстраивание взаимосвязи между всеми элементами терапии, и в самом терапевтическом процессе общие и специфические навыки терапевта выступают в тесной связи. Поскольку каждый клиент уникален, каждые терапевтические отношения уникальны. Наша задача и необходимые для этого навыки и компетенции состоят в том, чтобы обеспечить адаптацию нашей технологии КПТ к особенностям наших клиентов, к каждой из их сильных сторон и способностей.

Список литературы

- Бек Дж. Когнитивно-поведенческая терапия. От основ к направлениям. СПб.: Питер, 2018. — 416 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).

- Бек А., Раш А., Шо Б., Эмери Г. Когнитивная терапия депрессии. СПб.: Питер, 2003.

- Добсон Д., Добсон К. Научно обоснованная практика в когнитивно-поведенческой терапии. СПб.: Питер, 2021. — 400 с.: ил. (Серия «Когнитивно-поведенческая психотерапия»).

- Ковпак Д.В. Диагностика в когнитивно-поведенческой терапии // VII Международный съезд Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии: сборник научных статей. СПб.: СИНЭЛ, 2021. С. 100–116.

- Ковпак Д. В. Эволюция концепции когнитивно-поведенческой психотерапии. / Психологические и психиатрические проблемы клинической медицины. Сборник научных трудов, посвященный 100-летию кафедры психиатрии и наркологии СПбГМУ им. академика И.П. Павлова. СПб.: Изд-во НИИХ СПбГУ, 2000. С. 203–205.

- Ромек В. Г. Поведенческая психотерапия: учеб. пособие для вузов. 2-е изд., М.: Юрайт, 2018. — 192 с.

- Bordin, E. S. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 16 (3), 252–260.

- Capaldi S., Asnaani A., Zandberg L. J., Carpenter J. K., Foa E. B. Therapeutic alliance during prolonged exposure versus client-centered therapy for adolescent Posttraumatic Stress Disorder. Journal of Clinical Psychology. 2016 Oct; 72 (10):1026– 36.

- Gelso, C. J. and Hayes, J. A. (1998). The Psychotherapy Relationship: Theory, Research, and Practice. (p. 22–46): John Wiley & Sons: New York.

- Judith S. Beck Cognitive Behavior Therapy, Third Edition: Basics and Beyond. New York: The Guilford Press, 2021.

- Kazantzis N., Dattilio F. M. and Dobson K. S.: PSYCHOTHERAPY FOR PSYCHOLOGISTS: Defining the therapeutic relationship in CBT. Guilford press: UK, 2017. Р. 8–19.

Источник: Ковпак Д.В., Мошкова О.А. Значение навыков и компетенций терапевтов в построении терапевтических отношений и рабочего альянса в когнитивно-поведенческой психотерапии // VIII Международный Форум Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии CBTFORUM: Сборник научных статей VIII Международного Форума, Санкт-Петербург, 20–22 мая 2022 года. СПб: Издательство «ЛЕМА», 2022. С. 112–120.

.jpg)

Что именно авторы подразумевают под понятием "компетенция"!? Данное понятие применяется в отношении правосубъектности должностного лица, обладающего властными полномочиями. Возможно авторы имеют ввиду компетентность терапевта!?

Да, имеются в виду профессиональные компетенции терапевта

, чтобы комментировать

Добрый день. В этой статье важный момент, что она не про общий для всех психотерапевтический процесс, а про направление КПТ, в частности. В данной школе терминалогия переведена, с иностранного и имеет свою специфику. К примеру, с моей точки зрения внимание психолога, это способность быть максимально вовлеченным в процесс терапии и внимание к малозаметным деталям клиента. Статья хорошая. С уважением.

Спасибо, Марат Радикович! Да, я согласен с определением внимания психолога с включением упоминания про вовлечение в процесс и внимание к деталям.

, чтобы комментировать