1. Предпосылки

История коучинга как вида деятельности насчитывает не менее 60 лет. Ряд исследователей рассматривают историю коучинга с начала 60-х годов XX века, возводя её, с одной стороны, к идеям Карла Роджерса, Милтона Эриксона и других психологов, с другой стороны, к спортивному коучингу Тимоти Голви, и с третьей стороны, к деятельности Института Эсален (США) и Движения за развитие человеческого потенциала [26; 48; 58].

Отдельные авторы указывают на то, что коучинговые принципы существовали и значительно раньше. Так, по словам М. Рейнольдс: «Мы обязаны [Альфреду] Адлеру определением коучинговых отношений. Но даже с учётом похожести коучинга на когнитивно-поведенческую терапию и разговорное консультирование, реальная коучинговая практика более прямо восходит к педагогической теории Джона Дьюи, чем к терапевтическим или коммерческим подходам» [51]. Э. Уайброу и С. Палмер дают отсчёт с другой отправной точки — публикации в 1926 году книги К. Гриффита «Психология коучинга», относящейся к спортивному развитию атлетов [57]. Отдельные практики, включающиеся в коучинговую деятельность (в частности, практика осознанного вопрошания) могут быть прослежены до эпох Античности (сократическая майевтика) и Средневековья [3; 16; 17].

В то же время, методология коучинга стала оформляться в самостоятельный подход только начиная с 80-х годов XX века, а коучинга в когнитивно-поведенческой парадигме — на рубеже XX-XXI веков [50]. При этом разными авторами предложены десятки различных определений коучинга как вида деятельности, отличающихся акцентами [2; 48]. В частности, определения коучинга формируются исходя из следующих описаний, дополняющих друг друга:

- помогающие отношения или процесс партнёрства между участниками коучинга,

- искусство способствовать изменениям,

- технология или философия помогающей деятельности,

- системное сопровождение в процессе достижения цели;

- метод взаимодействия, способствующего изменениям;

- способ научения, приводящего к изменениям;

- совокупность компетенций коуча, способствующих изменениям,

- организация деятельности по развитию и мобилизации внутренних и внешних ресурсов.

Кроме этого, встречаются акценты на следующих аспектах изменений, желаемых клиентом:

- достижение целей (в том числе устранение проблем);

- изменение гомеостатического внутреннего состояния;

- реализация (раскрытие) потенциала;

- повышение эффективности.

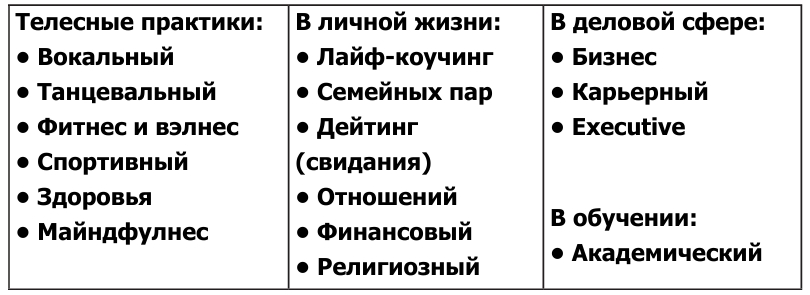

Коучинг на практике дифференцируют по типам изменений и контекстов, где могут происходить желаемые клиентские изменения. Приведем несколько примеров, которые не исчерпывают весь спектр.

Современное состояние коучинга резюмирует Н.В. Вострухина: «Есть ли у коучинга понятийный аппарат? Есть, но не универсальный для коучей, относящих себя к разным школам коучинга, коих на сегодняшний день великое множество. Не существует даже единого определения самого коучинга, хотя многочисленные определения, приводимые в литературе, аналогичны по своему смысловому наполнению… Методология коучинга на сегодняшний день во многом эвристична, что свойственно для всех молодых наук или тех областей знаний, которые находятся в процессе трансформации в знание научное» [4].

При этом как в коучинговой практике, так и в профессиональной литературе, в отличие от психотерапевтической деятельности, отсутствует типология запросов или состояний клиентов в коучинге. Типичное расхожее объяснение этого отсутствия — условно здоровое состояние клиента в коучинге, что предполагает широкий спектр запросов, не подлежащий классификации аналогично патологическим состояниям. В отсутствие типологии состояний отсутствуют и диагностические критерии состояний, и, как следствие, измеримые показатели позитивных изменений.

Вместе с тем, объективная граница между коучингом и терапией на практике не обнаруживается. Подробно эта ситуация описана Т. Башкировой и С. Бейкер, которые делают вывод: «Если резюмировать, существующие инструкции в тренинговых и развивающих программах относительно границ между коучингом и психологическим консультированием неудовлетворительны» [20]. Как в российской практике авторов, так и в сообщениях других русскоязычных коучей и терапевтов наблюдаются следующие типы «пограничных» случаев, которые нельзя отнести к экзотическим:

- клиент имеет предубеждения относительно психологической помощи, и поэтому обращается к коучу, находясь в объективно неблагополучном состоянии;

- клиент обращается к коучу с запросом, опосредованно (незаметно для самого клиента) связанным со скрытой эмоциональной проблемой, требующей терапевтического вмешательства;

- возникшая проблема клиента обусловлена эндогенными процессами и факторами, но интерпретируется им самим как психогенная, или как устойчивая черта личности (свойство характера);

- уровень дистресса клиента нарастает от лёгкого к среднему в ходе коучингового контракта за счёт совокупности внешних причин и устойчивых привычек мышления клиента;

- переход клиента из терапевтической в коучинговую модальность после успешного завершения терапевтической работы, с тем же специалистом.

Расхожая модель «психотерапия направлена в прошлое, а коучинг в будущее» прямо нарушается в случае когнитивной терапии, ориентированной на восстановление (CT-R). Но даже в отношении традиционной когнитивно-поведенческой психотерапии (CBT) это верно только для процесса концептуализации, в то время как реструктуризация глубинных убеждений, поведенческая активация и ряд других процессов направлены в будущее [25]. И в обратную сторону, коучи-практики испытывают необходимость работать с личностью в целом, включая эмоции и прошлое клиента, а не только с целями повышения эффективности [20].

Психотерапевты, которые начинают коучинговую практику, также сталкиваются со сложностями в ходе коучинговой работы. Опираясь на терапевтические привычки и шаблоны мышления и практики, даже при наличии коучингового образования, некоторые из них склонны «соскальзывать» в знакомую терапевтическую модальность в ходе коучингового контракта, стремясь к концептуализации и реструктуризации дисфункциональных убеждений клиента. Для решения этой проблемы требуется продолжительная практика и объём супервизий, что увеличивает порог входа в коучинговую практику.

Существующие подходы в когнитивно-поведенческом коучинге, включая CBC в определениях С. Палмера и М. Нинана [46], RE-СBC [28], CBEC [37], имеют больше различий, чем сходств, и обладают той же группой вышеописанных проблем:

- разрозненность определений разных авторов с акцентами на различных аспектах изменений,

- отсутствие единой прагматической методологии, решающей ряд конкретных прикладных задач:

- подготовка коучей без предшествующего образования в области когнитивно-поведенческой терапии;

- подготовка коучей с предшествующим образованием и практикой в области когнитивно-поведенческой терапии;

- возможность поэтапного освоения методологии с возможностью углубления практики на каждом этапе, предполагающая снижение порога входа с сохранением эффективности для клиентов;

- лёгкость присвоения методологии клиентом от коуча в ходе коучинговых интервенций;

- эффективное переключение клиента между коучинговой и психотерапевтической (а также менторинговой, тренинговой, обучающей и иными) модальностями в случае необходимости;

- организация методически согласованных научных исследований в области коучинга, психологического консультирования и психотерапии.

Поэтому мы предлагаем системный когнитивно-поведенческий коучинг (КПК-С) как концептуально-методологический каркас (framework, или понятийно-методологическую матрицу), предназначенный для решения описанных прикладных и научных задач.

На уровне когнитивно-поведенческой модели и применяемых инструментов КПК-С согласован с другими подходами в когнитивно-поведенческом коучинге.

Основные элементы КПК-С включают в себя следующие фундаментальные аспекты, типичные для психотерапевтических теорий [21]. В настоящей публикации мы затрагиваем только часть пунктов.

- главные концепции и сущностные характеристики о природе человека и общества;

- условия для развития человека;

- препятствия для развития человека;

- цели и задачи развития человека;

- методы и техники способствования развитию человека;

- отношения между специалистом и клиентом;

- основные процессы/динамики;

- подводные камни и ограничения.

2. Основные модели и концептуальный аппарат КПК-С

Аналогично традиционной КПТ, когнитивной терапии, ориентированной на восстановление (CT-R), а также другим подходам в когнитивно-поведенческом коучинге, КПК-С базируется на сочетании поведенческих и когнитивных моделей, добавляя к ним коммуникативные и социальные модели. Отметим несколько ключевых концепций, моделей и инструментов.

- Теории высшей нервной деятельности, первой и второй сигнальных систем и динамического стереотипа (динамической локализации психических функций в головном мозге) И.П. Павлова.

- Принцип динамической локализации функций, который лег в основу разработанной советскими психологами и нейрофизиологами концепции функциональных систем в головном мозге (А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, П.К. Анохин и др.).

- Общая теория систем (теория систем) — научная и методологическая концепция исследования объектов, представляющих собой системы.

- Теории Л.С. Выготского «динамической смысловой системы высших психологических (в том числе рече-мыслительных) процессов», «системы знак/значение/означаемое», «зоны ближайшего развития» [8].

- Теория локуса контроля Дж. Роттера [52].

- Социально-когнитивная теория личности А. Бандуры [22].

- Биопсихосоциальная модель Дж. Энгеля [35].

- Генеративная когнитивная модель А. Бека [24].

- Стадийная модель изменений А. Фримана и М. Долана [29] (принимая во внимание общую критику стадийных моделей изменений [43]).

- Когнитивно-поведенческий репертуар и инструментарий специалиста из традиционной КПТ и CT-R [25].

- Конструктивистская парадигма производства знаний (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский), подробно описанная в узком контексте коучинга Н. Томашеком [18]. Также соотносится с социальным конструктивизмом П. Бергера и Т. Лукмана [1].

- Системная психология, включая работы Г. Бейтсона, У. Матурана и др.

- Модель пяти версий системного мышления в коучинге П. Лоуренса [41].

- Системный подход к коучингу П. Хокинса [39].

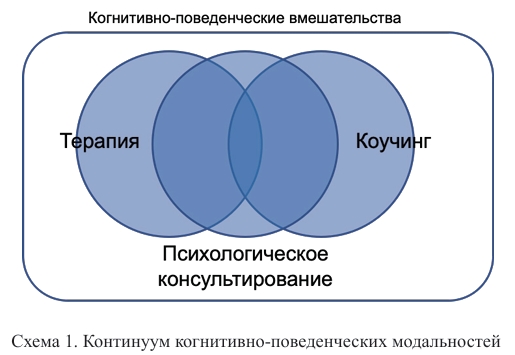

Мы также берём в качестве базовой предпосылки тот факт, что практическая работа с клиентами предполагает континуум вмешательств, включающий психиатрическое лечение, психотерапию, психологическое консультирование и коучинг, а также менторинг, тренировку и обучение, границы между которыми не являются четкими.

Вновь цитируем Т. Башкирову и С. Бейкер: «Самая сложная задача относительно прояснения границ между терапией и коучингом, похоже, выпадает тем, кто обучает коучингу. Они находятся на передней линии, от них ожидают ясности в том, что вызывает затруднения у новичков» [20].

Выбор конкретной модальности в начале контракта на практике зависит от ряда факторов:

- информированности клиента (включая заблуждения),

- психологического состояния клиента,

- концептуализированного запроса клиента,

- компетентности специалиста (психотерапевта, консультанта, коуча) в рамках его модальности и смежных модальностей,

- намерений третьего лица-спонсора (сам ли это клиент, член семьи клиента, представитель компании-нанимателя клиента либо государственные органы).

При этом состояние клиента меняется в ходе контракта, и поэтому может требоваться переключение клиента между разными модальностями, в том числе перезаключение контракта с текущим специалистом, направление к другому специалисту или согласованное с клиентом изменение модальности в ходе сессии [38].

Маркеры первичного выбора модальности в когнитивно-поведенческом подходе описаны достаточно подробно, в частности, У. Драйденом [32]. В то же время, сигналы / маркеры потенциальной необходимости переключения модальности и соответствующие компетенции коуча в настоящее время не определены.

3. Коучинг как вид деятельности

В рамках КПК-С предлагается следующее определение коучинга как вида деятельности человека:

Коучинг — вид коммуникативной деятельности, в которой человек (актор) стремится к смене одного благополучного жизненного состояния на другое, имеющее индивидуально значимые позитивные различия с первым, за счёт направленной совместной рефлексии (с коучем или группой) и постепенного изменения своего поведения.

Или, описательно:

Коучинг — деятельность, в результате которой актор становится тем человеком, который достигнет цели.

Аналогично определению, принятому Ассоциацией Русскоязычных Коучей, в рамках КПК-С коучинг рассматривается как субъект-субъектное взаимодействие [15]. В отличие от большинства определений, которые мы рассматривали выше, первым (ведущим) субъектом в этом взаимодействии двух субъектов ставится именно актор, а не коуч. Название «актор» вместо «клиент» или «коучи» выбрано для решения той же задачи — подчеркивания его ведущей роли в ходе коучингового взаимодействия.

В связи с этим мы согласны с А.В. Королихиным, подчеркнувшим, что методология коучинга как субъект-субъектного взаимодействия является методологией служения развитию, а не оказания помощи. На этот аспект мы обратим внимание далее.

Разберем отдельные элементы определения коучинга в КПК-С.

- Вид деятельности подразумевает, что коучинг — это живой динамический процесс, развертывающийся во взаимодействии двух или более людей (в отличие, например, от совокупности каких-либо компетенций одного из участников процесса).

- Коучинг рассматривается как коммуникативная деятельность — процесс обмена информацией между двумя или более людьми. При этом коммуникация может быть не только вербальной, но и паравербальной, образной, тактильной, и т.п.

- Актор (клиент, субъект коучинговой деятельности) рассматривается в КПК-С как динамическая био-психо-социальная система, находящаяся в процессе непрерывного двустороннего обмена информацией с меняющейся внешней средой, а также в процессе непрерывного изменения внутреннего состояния этой системы. Актор при этом способен рефлексировать своё внутреннее состояние, по И.П. Павлову формируя «сигналы о сигналах». С системной точки зрения, рефлексия является подпроцессом аутопоэзиса, самопорождения актора как системы.

- Определение КПК-С передает актору интернальный локус контроля. Коучинг рассматривается как деятельность, направляемая и управляемая актором (а не коучем или тренером), и совершаемая в интересах актора. Это влияет на выбор режима специалистом (см. далее).

- Коучинг это направленная деятельность. Актор решает конкретную задачу — сменить одно внутреннее состояние на другое (см. далее). Способность актора концептуализировать и вербализовать отличие желаемого состояния и текущего состояние (даже на качественном, а не количественном уровне) отражает направленность изменений.

- В отличие от менторства, тренерства, потребительского кредитования или других способов позитивного изменения состояния, коучинг опирается на непрерывный обмен информацией относительно результатов совместной рефлексии (обращения внимания участников коучинга на актора, его внутреннее состояние, убеждения, поведение, взаимодействие актора с другими участниками коучинга и т.п.). То есть, именно рефлексия с участием коуча, находящегося в коуч-позиции, является основным инструментом индивидуальной коучинговой работы. Прочие навыки и компетенции коучей также критически важны для достижения результата (в частности, навыки формирования коучингового альянса), но они являются инструментами формирования коучинговой среды, в то время как навыки рефлексии и удержания коуч-позиции — инструментами помощи актору в смене состояния (см. далее).

- Коучинг подразумевает совместную деятельность актора с одним внешним человеком (профессиональным коучем, знакомым, коллегой, руководителем), либо группой внешних людей (командный и групповой коучинг). В этом смысле, в процессе коучинга актор расширяет себя до более крупной саморефлексирующей системы, действующей в его интересах. По словам А.В. Королихина, «коуч предоставляет клиенту себя как носителя методологии коучинга, чтобы сопровождать процесс постановки цели клиентом, в осмыслении и разработке плана действий по мобилизации ресурсов клиента для достижения результата в установленный срок» [15]. Самокоучинг и алгоритмический коучинг, таким образом, мы не рассматриваем в рамках этого определения.

- Коучинг как целенаправленный процесс предназначен для управляемой смены субъективно воспринимаемого жизненного состояния актора. То есть, в фокусе совместной рефлексии актора и коуча находится не какая-то внешняя цель за пределами актора, но состояние актора как био-психо-социальной системы (его физическое состояние и навыки; содержание представлений актора о самом себе, других людях и окружающем мире; социальные связи актора с другими людьми и т.п.) — его образ настоящего момента и образ желаемого будущего, когда эта цель будет достигнута. Таким образом, объектом коучинговой деятельности является субъективно воспринимаемое состояние актора в настоящий момент времени. При этом в субъективный образ жизненного состояния сам актор может включать и более широкие включающие его системы (семью, компанию и т.п.).

- Говоря о смене одного благополучного состояния на другое, мы указываем на то, что коучинг не предназначен для людей в состоянии объективного нарушения функционирования психики (в т.ч. психического расстройства). В случае состояния объективно диагностируемого неблагополучия у актора, специалист должен обладать психотерапевтическими компетенциями, достаточными для обнаружения признаков неблагополучия, этичной приостановки коучингового контракта и фокусировки актора на способах его возвращения в благополучное состояние, включая работу с помогающими специалистами (психотерапевтом и/или психиатром).

- Задача актора — перейти в новое состояние, имеющее значимые для самого актора позитивные различия с исходным (текущим). При этом далеко не всегда итоговое состояние процесса коучинга оказывается именно тем, которого актор желал в начале процесса. Но оно должно иметь субъективно значимые для актора позитивные различия с исходным состоянием.

- Постепенное изменение состояния предполагает акцент на планах действий и выполнении малых шагов по изменениям, наработке привычек.

- Сам коуч в рамках КПК-С также рассматривается как динамическая био-психо-социальная система.

КПК-С отличается от других направлений коучинга фокусом рефлексии на тех когнициях (автоматических мыслях, условных предположениях, правилах, глубинных убеждениях), схемах и устойчивом поведении актора, которые обеспечивают его текущее состояние, и которые смогут обеспечить стабильное желаемое состояние.

Таким образом, коуч выступает ценным инструментом для рефлексии актора, позволяя последнему аутопоэзно (по У. Матурана) изменять свое системное состояние:

- формировать и уточнять когнитивную модель себя самого, реальности, других людей и взаимоотношений между всем перечисленным (то есть, формировать новые когниции и метакогниции в отношении себя как системы);

- осознавать собственные убеждения, схемы и стратегии, связанные с желаемыми позитивными изменениями;

- определять существующие убеждения, схемы и стратегии, препятствующие и способствующие желаемым изменениям;

- подкреплять способствующие убеждения и находить другие убеждения, которые могут ослабить препятствующие убеждения;

- реструктурировать собственные убеждения, если у актора появляется такое желание;

- преодолевать амбивалентность в отношении изменений (в том числе и в сторону отказа от конкретных изменений);

- формировать и поддерживать в актуальном состоянии когнитивную карту собственных ресурсов, вариантов действий и планов достижения желаемых изменений;

- убеждаться в праве на собственные мысли, эмоции и чувства;

- принимать решения о совершении в будущем конкретных действий;

- поддерживать уровень внутренней мотивации для совершения желаемых изменений;

- планировать и проводить поведенческие эксперименты;

- формировать и закреплять новые способы поведения.

Означенный фокус формирует и ограничения КПК-С:

- нацеленность на прояснение когниций и изменение поведения актора не предполагает возможности невербальной работы, либо работы непосредственно с довербальным содержанием сознания, а не его манифестацией в когнициях, доступных для вербальной работы;

- проективные, художественные, телесные и прочие практики могут использоваться специалистами в рамках КПК-С только при условии последующей когнитивной обработки актором.

4. Режимы специалиста

«Я полагаю, что заманчиво, если единственный инструмент, который у вас есть, — это молоток, относиться ко всему так, как если бы это был гвоздь». Закон молотка, сформулированный А. Маслоу [45, с. 15-16].

Выбранный концептуальный каркас КПК-С с очевидностью утверждает, что убеждения специалиста влияют на ход рефлексии, и, как следствие, на изменения актора. Даже в максимально недирективных подходах (например, в «чистом коучинге» [33]) открытые вопросы специалиста, его выбор стратегии коучинга и даже принципы того, как специалист концептуализирует коучинг как деятельности per se, понуждают актора сместить фокус внимания, тем самым являясь интервенцией и оказывая неустранимый эффект обрамления (фрейминга) [42]. Все три типа эффектов имеют место в любом коучинговом подходе:

- эффекты обрамления, связанные с выбором, меняют отношение актора к выбору из нескольких вариантов действий;

- атрибутивные эффекты обрамления меняют рассматриваемые характеристики и оценку желаемого образа будущего, ресурсов и планов актора;

- целевые эффекты обрамления меняют оценку актором позитивных и негативных эффектов действий по изменениям либо их отсутствия.

Не имеет значения, что эти эффекты преследуют открытую цель, согласованную в контракте, а не являются проявлениями манипуляции. Неосознанные установки, убеждения, паттерны поведения специалиста действуют точно таким же образом.

В методической литературе, начиная с 2000-х годов, предпринимаются попытки описывать убеждения, присущие коучам [48, с. 170], а также эффективные метакогнитивные правила поведения (например, «Следовать за интересом игрока» у М. Дауни [5, с. 78]).

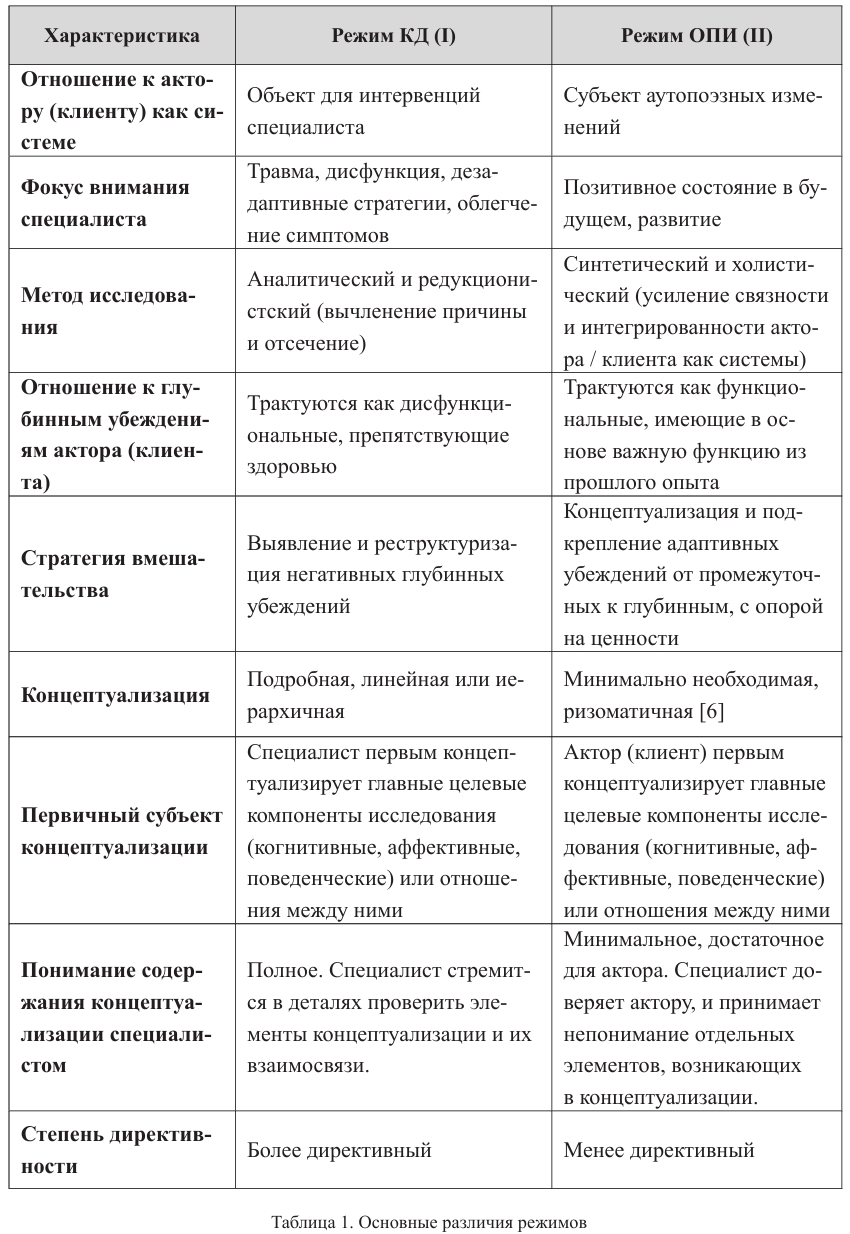

Основной элемент методологического каркаса КПК-С — различение режимов специалиста (терапевта, психолога-консультанта, коуча), а не актора (клиента). Слово «режим» (mode) мы понимаем в смысле, использованном в обобщенной когнитивной модели А. Бека: специфическая подструктура внутри личностной структуры, включающая компоненты базовых систем личности: когнитивные, аффективные, поведенческие и мотивационные [24, с. 10]. Режим как интегрированная когнитивно-аффективно-поведенческая сеть продуцирует синхронный ответ на внешние воздействия и предоставляет механизм для осуществления внутренних потребностей и целей [23, с. 4].

КПК-С концептуально и методологически предлагает разделять два режима, допуская, что описанные сетевые подструктуры могут иметь пересечения.

- Режим коррекции дисфункции — режим, в котором специалист сфокусирован на определении ключевых когнитивных, аффективных и поведенческих «дисфункциональных компонентов» у актора (клиента), устойчиво препятствующих тому, чтобы находиться в состоянии здоровой нормы (в случае терапии) или в желаемом состоянии (в случае коучинга). В частности, к таковым относятся негативные (дисфункциональные) глубинные убеждения. Предполагается, что последующая реструктуризация (замещение) таких компонентов приведёт к изменению состояния актора (клиента).

- Режим, ориентированный на позитивные изменения — режим, в котором специалист сфокусирован на определении ключевых когнитивных, аффективных и поведенческих компонентов личности и опыта актора (клиента), потенциально способствующих переходу в желаемое состояние (как в случае терапии, так и в случае коучинга). Предполагается, что последующий фокус внимания актора (клиента) на этих компонентах, включая реализацию плана действий, приведет к изменению состояния.

Устойчиво находясь в одном из этих режимов, специалист производит значимое отличающиеся воздействия на ход рефлексии актора (клиента) и его психоэмоциональное состояние.

Все модальности (традиционная КПТ, CT-R, психологическое консультирование, КПК-С) подразумевают переключение специалиста между обоими режимами, но по-разному в ходе продолжительного контракта.

- Традиционная КПТ: преимущественно I в первой трети контракта, преимущественно II в последней трети контракта [25].

- CT-R: преимущественно II на протяжении всего контракта [25].

- Психологическое консультирование: ситуативное переключение между I и II на протяжении всего контракта.

- КПК-С: преимущественно II на протяжении всего контракта.

По ряду причин, которые требуют отдельного исследования, на практике неразличение режимов специалистом весьма часто приводит к неосознанному возобладанию режима I над режимом II в любой модальности. Возможная причина — распространённость медикалистского дискурса в медицинских и психологических образовательных учреждениях РФ («нет больных, есть недообследованные»), преподающих когнитивно-поведенческую терапию как элемент доказательной медицины. Часто это приводит к практическим проблемам, когда терапевт с преобладающим режимом I осваивает коучинговую деятельность. Одно из ярких проявлений проблемы — фрустрация и неудовлетворенность акторов коучинга, чьи ожидания относительно коучингового процесса не оправдываются в коммуникации с коучем, неосознанно находящемся в режиме I.

Аналогичная проблема существует и «в обратную сторону» у коучей, не проходивших профессиональную психотерапевтическую подготовку и не имеющих навыка деятельности в режиме I. В ряде случаев работа в режиме II может быть малоэффективной без концептуализации условно «дисфункциональных» убеждений, сохраняющих текущее состояние актора.

Коучинговая индустрия эволюционирует в направлении обязательности коучинговых супервизий как инструмента для рефлексии и исправления этих проблем, но для полноценной рефлексии отсутствует понятийный аппарат, связанный с режимами.

Приведённые характеристики режимов спектральны, между режимами нет жесткой границы, а степень выраженности характеристик может различаться у разных специалистов. В то же время, осознание, моделирование и наблюдение этих характеристик в их полярных значениях помогает специалистам более квантифицированно оценивать свое текущее состояние в обычном рабочем потоке.

5. Концептуализация и базовый цикл КПК-С

5.1. Принципы концептуализации в КПК-С

В соответствии с когнитивно-поведенческой парадигмой, концептуализация рассматривается как один из ключевых процессов в КПК-С, но вместе с тем она имеет отличия от концептуализации как процесса в традиционной КПТ. Сначала перечислим, в чём коучинговый подход принципиально соглашается с терапевтическим [27]. Концептуализация как процесс должна быть:

- практической: помогать осмыслить конкретную задачу актора (проблему клиента) в когнитивно-поведенческой модели;

- гипотетической: актор и коуч должны быть готовы подтвердить, видоизменить или опровергнуть информацию, использованную в ходе концептуализации;

- экономной: лаконичной и ясной, не включающей лишних элементов, запутывающих актора и коуча (клиента и терапевта).

Однако, в традиционной КПТ и в CT-R процесс концептуализации можно метафорически назвать «вертикальным». В первом случае — от срезов данных в проблемных случаях и автоматических мыслей к дисфункциональным промежуточным и глубинным убеждениям, а во втором случае — от ценностей к адаптивным паттернам поведения [25].

В КПК-С процесс концептуализации метафорически «спиральный». На практике, зачастую может быть не затронут даже уровень автоматических мыслей. Нередко достаточно исследования только срезов данных (как проблемных, так и желательных случаев) и замены нежелательных когниций желательными. Такой подход описан в ранней статье М. Нинана и С. Палмера [46].

В некоторых случаях может потребоваться переход к адаптивным предположениям, правилам и убеждениям, а в некоторых и к адаптивным основным убеждениям. Глубина исследования убеждений порождается запросом, способностью и готовностью актора к рефлексии на соответствующем уровне.

Целью концептуализации как процесса в КПК-С являются:

- достижение актором когнитивной ясности относительно желаемого состояния и действий, необходимых для перехода к нему;

- высвобождение уверенности и мотивации актора к действию за счёт согласования ранее скрытых противоречий в когнитивной сети, а также формирования когнитивных связей с прошлым позитивным опытом;

- принятие актором решений о конкретных действиях.

5.2. Доменная модель концептуализации КПК-С

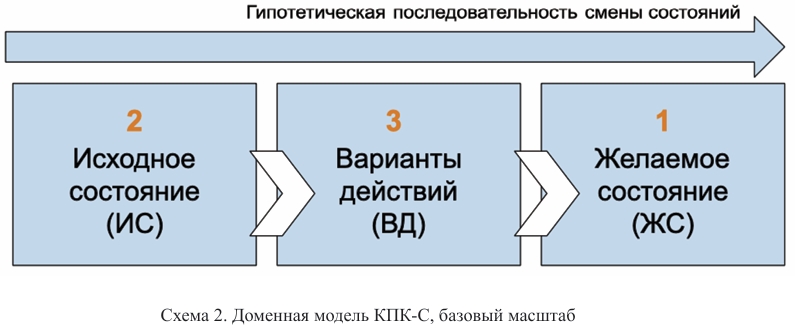

Так как практическое коучинговое взаимодействие может включать в себя только одну сессию [32], терапевтические подходы к построению концептуализации являются слишком подробными (неэкономными). В то же время, в отдельных случаях работы актора над широкой зоной развития может требоваться более подробная и управляемая концептуализация. Для этого в КПК-С используется не диаграмма концептуализации, а доменная модель концептуализации, который может иметь несколько уровней в зависимости от требуемой подробности.

В базовом масштабе модель включает три взаимосвязанных домена когнитивно-семантико-каузальной сети актора.

- Желаемое состояние (ЖС) — то, как актор концептуализирует, визуализирует и ощущает образ будущего состояния в настоящем. Исследование ЖС подразумевает формирование более интегрированного образа будущего состояния, непротиворечиво связанного с другими областями жизни и ценностями актора.

- Исходное состояние (ИС) — то, как актор концептуализирует своё текущее состояние, включая его аффективный и поведенческий компонент. Исследование ИС предполагает акцент на ресурсах, адаптивных убеждениях, эффективном поведении, способных поддержать или обеспечить переход к ЖС. В отдельных случаях может потребоваться исследование когниций в поле субъективно воспринимаемых актором «проблем» или «препятствий» в смене состояния.

- Варианты действий (ВД) — то, как актор концептуализирует действия, которые необходимо предпринять для постепенной смены ИС на ЖС, а также как он принимает решения о выборе конкретных действий и их осуществлении.

Причины выбора именно такого порядка доменов описаны далее в разделе «5.4. Базовый цикл концептуализации в КПК-С».

На более подробном масштабе модели каждый из доменов имеет три поддомена, которые формируются по темпоральному признаку, от более позднего к более раннему состоянию:

- Желаемое состояние

- Последствия желаемого состояния — образ отдаленного будущего, включающий последствия достижения желаемого состояния.

- Собственно желаемое состояние — состояние, обладающее конкретными субъективно различимыми характеристиками, имеющее позитивные отличия от исходного состояния, и которого актор планирует достичь.

- Наступление желаемого состояния — образ переходного состояния, непосредственно предшествующего желаемому. Условно говоря, как актор поймет, что собственно желаемое состояние уже близко, и вот-вот наступит.

- Исходное состояние

- Здесь-и-сейчас — конкретные события, когниции, эмоции, поведение актора в ходе коуч-сессии и непосредственного взаимодействия с коучем.

- Собственно исходное состояние — образ исходного состояния в контексте, связанном с запросом актора.

- Значимые данные прошлого — события и т.п., предшествовавшие исходному состоянию, и играющие важную роль в концептуализации исходного состояния.

- Варианты действий

- Естественные последствия действий — возможные желательные (награда, позитивное подкрепление) и нежелательные последствия собственно планируемых действий, которые могут возникнуть как в ходе достижения ЖС, так и после достижения ЖС.

- Собственно варианты действий — конкретный набор вариантов действий, потенциально способных вызвать изменения от ИС к ЖС; способы принятия решений о выборе конкретных действий в зависимости от готовности актора к изменению состояния; итоговый план действий актора, предположительно должных сменить ИС на ЖС.

- Триггеры действий — образ контекстов, предположительно должных немедленно запускать запланированные действия актора с минимальными энергетическими затратами.

На более глубоких уровнях детализации возможно совместное использование биопсихосоциальной модели и обобщенной когнитивной модели. Для этого каждый из доменов и поддоменов может рассматриваться в пересечении со следующими группами компонентов.

- Биологический

- Состояние тела актора

- Состояние внешней физической среды

- Психологический

- Когнитивные компоненты (что актор думает и воспринимает)

- Аффективные компоненты (что актор чувствует)

- Мотивационные компоненты (как актор направляет энергию в действие)

- Поведенческие компоненты (как именно актор себя ведёт)

- Схемы и режимы

- Метакогнитивные компоненты (как актор осознаёт и формирует свое мышление)

- Социальный

- Состав внешних к актору лиц и социальных систем, значимо влияющих на смену состояния

- Социально-культурные факторы, значимые влияющие на смену состояния

Доменная модель может открыто использоваться коучами во взаимодействии с актором и передаваться актору на том уровне глубины, который запрашивает актор.

5.3. Карта концептуализации в КПК-С

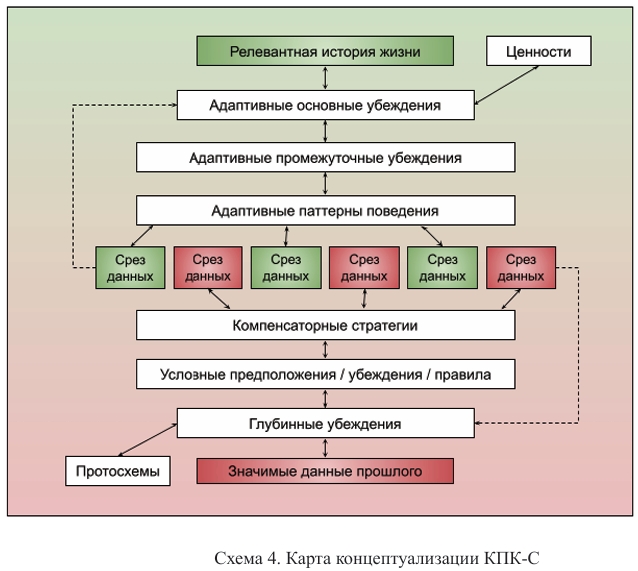

КПК-С опирается на ту же обобщенную когнитивную модель, что и традиционная КПТ и CT-R. В частности, точно так же рассматривает три уровня убеждений. В отличие от психотерапии, КПК-С объединяет две диаграммы концептуализации, традиционную и основанную на сильных сторонах [25], в карту концептуализации.

Понятие «карты» вводится, чтобы отразить для специалистов тот факт, что этот инструмент используется для ориентирования в когнитивном пространстве актора, но не как конкретное руководство к действию. В таком ключе карта может использоваться как в режиме I, так и в режиме II.

Нетрудно видеть, что карта представляет собой объединение «зелёной» диаграммы концептуализации, основанной на сильных сторонах, (вверху) и перевёрнутой «красной» традиционной диаграммы концептуализации КПТ. Использование красного и зелёного цветов согласуется с подходом Р. Вайс и Н. Эджертона [56], использующих цветовую кодификацию в модели SPACE Н. Эджертона и С. Палмера [34].

Карта предназначена не для теоретического описания когнитивной структуры актора, а для более эффективного осознания и удержания режима специалистом. Состояние режима I субъективно интерпретируется как линейное «углубление вниз» от уровня срезов данных к негативным глубинным убеждениям. Состояние режима II — как ризоматичное (нелинейное, неиерархическое) «проращивание вверх» к уже осознанным или пока не осознаваемым ценностям.

Срезы данных в КПК-С формируются по модели СМЭР [9; 10; 11; 12; 13; 14] и описывают данные о следующих аспектах пережитого опыта:

- ситуация, то есть описание события во всех релевантных запросу контекстах, включая социальный, психологический и физиологический контекст;

- мысли, в том числе может рассматриваться связь со значениями, ценностями, глубинными убеждениями.

- эмоции, в том числе сопутствующие физиологические реакции,

- реакции, в том числе действия и бездействие актора.

Эта модель позволяет одинаково описывать как субъективно дисфункциональный опыт, в котором результат интерпретируется актором как негативный и нежелательный, так и субъективно адаптивный опыт, в котором результат интерпретируется позитивный и желательный.

Как и в случае доменной модели, мы предполагаем, что это минимально необходимый и достаточный набор аспектов для концептуализации пережитого опыта, который может быть легко освоен специалистами, а также передан актору.

Трехзвенные срезы данных имеют недостаточную точность и требуют дополнительных разъяснений. Например, при сборе данных строго по модели ABC Альберта Эллиса, требуется отдельный фокус внимания для выделения аффективного компонента [31]. При сборе данных строго по базовой когнитивной модели «ситуация — мысль — эмоциональная реакция» [25] требуется отдельный фокус внимания для описания поведенческих проявлений.

В то же время, более подробные линейные срезы (пятизвенные и более) усложняют освоение актором и могут содержать ненужные подробности для специалиста, освоившего биопсихосоциальную модель. Например, используемые в традиционной КПТ срезы содержат дополнительный компонент «значение автоматической мысли» [25], который может быть избыточным в широком ряде коучинговых случаев, когда актор сразу диспутирует и находит желательное убеждение, как только осознает неэффективную автоматическую мысль. Упомянутая модель SPACE [34] отдельно выделяет социальный компонент, который может быть опциональным в широком ряде клиентских случаев. Предложенная в 2018 году Х. Уильямс и С. Палмером многокомпонентная модель CLARITY [59] вообще смешивает две различных модели, срезов данных и структуры процесса концептуализации (см. далее), которые сознательно различаются в КПК-С.

При необходимости более подробной концептуализации специалист может использовать дробное описание аспектов ситуации и результата, опираясь на биопсихосоциальную модель. Данные об эмоциональной реакции могут рассматриваться с физиологическим компонентом, а также со шкалированием степени возбуждения эмоции и степени ее валентности. Практическое освоение этих инструментов так же, как и в случае с доменной моделью, может быть пошаговым.

5.4. Базовый цикл концептуализации в КПК-С

Помимо моделей концептуализации для практической работы требуются инструменты для структурирования самого процесса концептуализации в формальном коучинговом взаимодействии между актором и коучем, включая короткие и стандартные сессии, интенсивные и долгосрочные коучинговые программы. В настоящей статье мы сознательно не рассматриваем прочие неотъемлемые процессы коучинговой работы, включая формирование контракта, установление коучингового альянса, получение обратной связи и т.п.

Первичным инструментом структурирования процесса концептуализации, необходимым для освоения начинающими специалистами, является «базовый цикл ЖИВ» (акроним от названий трех доменов используется как мнемонический прием для ускоренного освоения инструмента):

- исследование ЖС (образа будущего);

- исследование ИС (ресурсов в настоящем);

- исследование ВД (построение планов действий).

Именно такой порядок доменов является предпочтительным, так как позволяет моделировать образ желаемого состояния с меньшим количеством когнитивных ограничений. В свою очередь, это помогает актору при исследовании текущего состояния сместить фокус внимания на ресурсы и сильные стороны от негативных аспектов переживаемого опыта. В результате актор подходит к исследованию вариантов действий с большей внутренней мотивацией и готовностью к преодолению «иммунитета к изменениям» по Р. Кигану [7, с. 55-59].

Дополнительные аргументы за такой порядок исследования дают как теория постановки целей [44], так и теория решения проблем [30].

Более подробной версией базового цикла является «базовый цикл ЖИВЕТ» (также акроним), в которой исследование домена ВД дробится на исследование трех его поддоменов:

- исследование ЖС;

- исследование ИС;

- исследование собственно ВД;

- исследование Естественных последствий действий;

- исследование Триггеров действий.

Внутри каждого из шагов цикла используются методы анализа и синтеза, причём предпочтительно завершать исследование домена или поддомена фазой синтеза.

Предполагается, что один эпизод формального коучингового взаимодействия (сессия, короткий разговор и т.п.) должен включать в себя как минимум один полный базовый цикл, а коучинговые программы способствуют все более полной концептуализации и смене состояний актора, многократно повторяя базовый цикл. В режиме II специалист может субъективно интерпретировать это как «проращивание вверх по спирали» на карте концептуализации.

При развитии компетенций специалисты могут отходить от использования базового цикла, придерживаясь принципа следования за интересом актора и преследуя цели формирования актором совокупно ясной, связанной и внутренне непротиворечивой концептуализации всех доменов и поддоменов на всех уровнях системной организации актора.

Базовый цикл концептуализации КПК-С согласован с тем, как осуществляется концептуализация в распространённых моделях структурирования коучинга, в частности, сфокусированных на целевом состоянии.

- GROW, или РОСТ [19, c. 118], — вкладывается в цикл ЖИВ.

- OSCAR [36] — вкладывается в цикл ЖИВ.

- ORACLE [40] — вкладывается в цикл ЖИВЕТ.

- STEPPA [54] — вкладывается в цикл ЖИВ, с отдельным выделением эмоционального отношения к цели, которое в КПК-С концептуализируется в биопсихосоциальной и обобщенной когнитивной моделях.

- Ориентированный на решение краткосрочный коучинг [53] — вкладывается в цикл ЖИВ.

Проблемно-ориентированные модели структурирования коучинга меняют местами исследование ЖС и ИС (следуя первичному запросу актора), но в остальном также согласованы с моделью КПК-С.

- PRACTICE [49] — вкладывается в цикл ЖИВЕТ.

- ADAPT [47] — вкладывается в цикл ЖИВЕТ.

- PRO [55] — вкладывается в цикл ЖИВ.

Выводы

Предложенная концептуально-методологическая рамка КПК-С позволяет сформировать подход когнитивно-поведенческого коучинга, согласованный с традиционной КПТ и когнитивной терапией, ориентированной на результат, и предполагающий значимое продвижение в решении каждой из практических задач, перечисленных в разделе «Актуальность и предпосылки».

Определение коучинга в КПК-С закладывает теоретическую основу в практическую отработку коучинговых компетенций. Предложенная концепция режимов специалиста, многоуровневая доменная модель, объединённая карта концептуализации и срезы данных способствуют решению ряда методических задач:

- обучать коучей без психологического образования с дальнейшим повышением квалификации в области психотерапии;

- ускоренно расширять квалификацию психотерапевтов в область коучинга с сохранением качества коучингового присутствия;

- поэтапно изучать и осваивать модели концептуализации, от простых к более подробным.

- ускоренно доподготавливать традиционных КПТ-терапевтов в CT-R;

- повышать мастерство специалистов за счёт корректировки неэффективных метакогниций и более осознанного планирования интервенций;

- помогать специалистам удерживать баланс между скоростью и глубиной концептуализации в зависимости от клиентского случая.

- определять маркеры режимов, а также сигналы о потенциальной необходимости переключения режима (как следствие в некоторых случаях, потенциального переключения клиента в другую модальность).

- упростить присвоение методологии концептуализации актором от коуча в ходе коучинговых интервенций.

- сформировать концептуальный каркас для организации методически согласованных научных исследований в области коучинга, психологического консультирования и психотерапии.

Базовые циклы КПК-С также решают ряд задач:

- предоставить инструменты для гибкого структурирования коучинговых сессий и программ;

- поэтапно изучать и осваивать модели структурирования коучинга, от простых к более подробным;

- согласовывать между собой исследования и теории в области коучинга, использующие различающиеся модели структурирования коучинга;

- сформировать концептуальный каркас для организации методически согласованных научных исследований в области коучинга, психологического консультирования и психотерапии;

- отдельные из предложенных моделей и концепций могут стать частью универсального понятийного аппарата в различных коучинговых подходах, а также в различных когнитивно-поведенческих модальностях.

Список литературы

- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. / пер. с англ. — М.: Медиум, 1995. — 323 с.

- Валиуллина Л.М. Коучинг: базовые предпосылки и определение // Коучинг: методология, научные основы и профессиональная этика: сборник докладов, статей, текстов выступлений участников Научно-практической онлайн-конференции Ассоциации русскоязычных коучей, 14 ноября 2020 г. — М.: Знание-М, 2020. — 146 с.

- Валиуллина Л.М. Философия Сократа и практика коучинга // Коучинг: методология, научные основы и профессиональная этика: сборник докладов, статей, текстов выступлений участников Научно-практической онлайн-конференции Ассоциации русскоязычных коучей, 14 ноября 2020 г. — М.: Знание-М, 2020. — 146 с.

- Вострухина Н.В. Коучинг как научное знание: обзор актуальных проблем // Коучинг: методология, научные основы и профессиональная этика: сборник докладов, статей, текстов выступлений участников Научно-практической онлайн-конференции Ассоциации русскоязычных коучей, 14 ноября 2020 г. — М.: Знание-М, 2020. — 146 с.

- Дауни М. Эффективный коучинг: Уроки коуча для коучей. / пер. с англ. — М.: Добрая книга, 2013. — 288 с.

- Делёз Ж., Гваттари Ф., Тысяча плато: Капитализм и шизофрения / пер. с франц. — Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010. — 895 с.

- Киган Р., Лейхи Л. Неприятие перемен. Как преодолеть сопротивление изменениям и раскрыть потенциал организации. / пер. с англ. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 364 с.

- Кларин В.М. Наследие Выготского и основы коучинга. Зона ближайшего развития // Коучинг: методология, научные основы и профессиональная этика: сборник докладов, статей, текстов выступлений участников Научно-практической онлайн-конференции Ассоциации русскоязычных коучей, 14 ноября 2020 г. — М.: Знание-М, 2020. — 146 с.

- Ковпак Д.В. Эволюция концепции когнитивно-поведенческой психотерапии // Психологические и психиатрические проблемы клинической медицины. Сборник научных трудов, посвященный 100-летию кафедры психиатрии и наркологии СПбГМУ им. академика И. П. Павлова. — СПб: Изд-во НИИХ СПбГУ, 2000. — С. 203-205.

- Ковпак Д.В. Как избавиться от тревоги и страха. Практическое руководство психотерапевта. — СПб: Наука и Техника, 2007. — 240 с.

- Ковпак Д.В. Развитие когнитивно-поведенческого направления психотерапии, роль отечественной физиологической и психологической школ // Вестник психофизиологии. 2014. № 4. — С. 67-73.

- Ковпак Д.В. Философский базис когнитивно-поведенческого направления психотерапии // Аспирантский вестник Поволжья. 2014. № 3-4. — С. 136-137.

- Ковпак Д.В. Практическая методология когнитивно-поведенческой терапии // I Международный съезд Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Сборник научных статей. 2015. — С. 23-27.

- Ковпак Д.В. Страх… Тревога… Фобия… Вы можете справиться! Практическое руководство психотерапевта. — СПб: Наука и Техника, 2019. — 368 с.

- Королихин А.В. — Методология коучинга и его системная роль в поле помощи и развития // Коучинг: методология, научные основы и профессиональная этика: сборник докладов, статей, текстов выступлений участников Научно-практической онлайн-конференции Ассоциации русскоязычных коучей, 14 ноября 2020 г. — М.: Знание-М, 2020. — 146 с.

- Прытков В.П., Ивлев Ю.В., Симонов А.И. — Вопрос и ответ / Гуманитарный портал: Концепты [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий, 2002– 2021 (последняя редакция: 22.03.2021). URL: https://gtmarket.ru/concepts/7350 (дата обращения: 19.04.2021)

- Розин В.М. Пролегомины к теории вопрошания // Культура и искусство. 2019. №7. — С. 26-36. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=29906 (дата обращения: 19.04.2021)

- Томашек Н., Системный коучинг. Целеориентированный подход в консультировании / пер. с нем. — Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2008. — 176 с.

- Уитмор Д., Коучинг: Основные принципы и практики коучинга и лидерства / пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2019. — 316 с.

- Bachkirova T., Baker S. Revisiting the issue of boundaries between coaching and counselling // Palmer S., Whybrow A. (Eds.) Handbook of Coaching Psychology: A Guide for Practitioners, 2nd ed. — Abingdon: Routledge, 2019. — Pp. 487-499.

- Bachkirova T., Cox E., A bridge over troubled water bringing together coaching and counselling // Counselling at Work, Spring 2005. — Pp. 2-9.

- Bandura A. Social cognitive theory // Vasta R. (Ed.) Annals of child development. Vol. — Greenwich, CT: JAI Press, 1989. — Pp. 1-60.

- Beck A. T. Beyond belief: a theory of modes, personality, and psychopathology // Salkovskis P. (Ed.) Frontiers of Cognitive Therapy, — New York: Guilford, 1996. — Pp. 1-25.

- Beck A. T., Haigh E. A. P. Advances in Cognitive Theory and Therapy: The Generic Cognitive Model // Annual Review of Clinical Psychology, Vol. 10. — 2014. — Pp. 1-24.

- Beck J. Cognitive Behavioral Therapy: Basics and Beyond, 3rd ed. — New York: Guilford, 2020. — 414 p.

- Brock V. G., Sourcebook of Coaching History, 2nd ed. — CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012. — 520 p.

- Butler G., Fennell M., Hackmann A. Cognitive-Behavioral Therapy for Anxiety Disorders: Mastering Clinical Challenges. — New York: Guilford, 2008. — 224 p.

- David O. A., Bernard M. E. Coaching for Rational Living: Rational-Emotive, CognitiveBehavioral Perspectives // Bernard M. E., David O. A. (Eds.) Coaching for Rational Living. — Cham: Springer International Publishing AG, 2018. — Pp. 3-24.

- Dolan M. J., Seay T. A., Vellela T. C. The Revised Stage of Change Model and the Treatment Planning Process // VISTAS Online, American Counselling Association, Article 28. — 2006. — Pp. 129-132. URL: https://www.counseling.org/docs/default-source/vistas/the-revised-stage-of-change-model-and-the-treatment-planning-process. pdf (дата обращения: 19.04.2021)

- Dostál J. Theory of Problem Solving // Procedia: Social and Behavioral Sciences, Vol. 174. — Amsterdam: Elsevier, 2015. — Pp. 2798-2805. URL: https://www.sciencedirect. com/science/article/pii/S1877042815010290 (дата обращения: 19.04.2021)

- Dryden W. The ABCs of REBT Revisited: Perspectives on Conceptualization. — New York: Springer, 2012. — 101 p.

- Dryden W. Single-Session Coaching and One-At-A-Time Coaching: Distinctive Features. — Abingdon: Routledge, 2018. — 164 p.

- Dunbar A. Clean Coaching: The insider guide to making change happen. — Abingdon: Routledge, 2017. — 236 p.

- Edgerton N., Palmer S. SPACE: A psychological model for use within cognitive behavioural coaching, therapy and stress management // The Coaching Psychologist, Vol. 2, No 2. — The British Psychological Society, 2005. — Pp. 25-31.

- Engel G. The need for a new medical model: A challenge for biomedicine // Science. No 196. — 1977. — Pp. 129-136.

- Gilbert A., Whittleworth K. The OSCAR Coaching Model: Simplifying Workspace Coaching. — Monmouth: Worth Consulting, 2002. — 140 p.

- Good D., Yeganeh B., Yeganeh R., Cognitive behavioral executive coaching: A structure for increasing flexibility // OD Practitioner Vol. 42 No. 3, Winter 2010 — Chicago: Organization Development Network, 2010. — Pp. 18-23.

- Hall L. M., Duval M. Meta-Coaching Volume I: Coaching Change. Reaching Higher Levels of Success and Transformation. — Clifton, CO: Neuro-Semantics Publications, 2004. — 288 p.

- Hawkins P., Turner E. Systemic Coaching: Delivering Value Beyond the Individual. Abingdon: Routledge, 2020. — 310 p.

- Jones G., Gorell R. 50 Top Tools for Coaching: A Complete Toolkit for Developing and Empowering People, 4th ed. — London: Kogan Page, 2009. — Pp. 46-52.

- Lawrence P. Coaching Systemically: Five Ways of Thinking About Systems. — Abingdon: Routledge, 2021. — 220 p.

- Levin I. P., Schneider S. L., Gaeth G. J. (1998). All frames are not created equal: A typology and critical analysis of framing effects // Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 76, Issue 2. — Amsterdam: Elsevier, 1998. — Pp. 149-188.

- Littell J. H., Girvin H. Stages of Change: A Critique // Behavior Modification, Vol. 26, Issue 2. — Newbury Park, CA: SAGE Publishing, 2002. — Pp. 223-273.

- Locke E. A., Latham G. P. ATheory of Goal Setting and Task Performance. — Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1990. — 413 p.

- Maslow A. H. The Psychology of Science: A Reconnaissance. — New York: Harper & Row, 1966. — 168 p.

- Neenan M., Palmer S. Cognitive behavioural coaching // Stress News, Vol. 13, No 3. — 2001. — Pp. 15–18.

- Nezu A. M., Nezu C. M., D’Zurilla T. J. Solving Life Problems: A 5-step Guide to Enhanced Well-Being. — New York: Springer, 2007. — 124 p.

- O’Connor J., Lages A. How Coaching Works. The Essential Guide to the History and Practice of Effective Coaching. — London: A&C Black, 2007. — 284 p.

- Palmer S. PRACTICE: A model suitable for coaching, counselling, psychotherapy and stress management // The Coaching Psychologist, Vol. 3, No 2. — The British Psychological Society, 2007. — Pp. 71-77.

- Palmer S., Williams H., Cognitive Behavioral Approaches // Passmore J., Peterson D. B., Freire T. (Eds.) The Wiley-Blackwell Handbook of Coaching and Mentoring. — London: Wiley-Blackwell, 2016. — Pp. 319-338.

- Reynolds M., Coach the Person, Not the Problem: A Guide to Using Reflective Inquiry. Oakland, CA: Berrett-Koehler Publishers, 2020. — 224 p.

- Rotter J. B. Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement // Psychological Monographs: General and Applied, Vol. 80 (1). — 1966. — Pp. 1–28.

- Szabó P., Meier D. Coaching Plain & Simple: Solution-focused Brief Coaching Essentials. — New York: W.W.Norton & Company, 2009. — 128 p.

- Thomas W., McLeod A. Performance Coaching Toolkit. — London: Open University Press, 2010. — 240 p.

- Tompkins P., Lawley J. Coaching for PROs // in Coach the Coach, Feb. 2006. — London: Fenman Ltd, 2006. URL: https://www.cleanlanguage.co.uk/articles/articles/31/1/ Coaching-for-PROs/Page1.html (дата обращения: 19.04.2021)

- Weiss R., Edgerton S., Palmer S. The SPACE coaching model: An integrative tool for coach therapists // in Coaching Today, Issue 24. — Lutterworth, UK: British Association for Counselling & Psychotherapy, 2017. — Pp. 12-17.

- Whybrow A., Palmer S., Past, present and future // in Palmer S., Whybrow A. (Eds.) Handbook of Coaching Psychology: A Guide for Practitioners, 2nd ed. — Abingdon: Routledge, 2019. — Pp. 5-13.

- Wildflower L., The Hidden History of Coaching. — London: Open University Press, 2013. — 184 p.

- Williams H., Palmer S. CLARITY: A case study application of a cognitive behavioural coaching model // European Journal of Applied Positive Psychology, Vol. 2, Article 6. — 2018. — Pp. 1-12. URL: http://www.nationalwellbeingservice.org/volumes/ volume-2-2018/volume-2-article-6/ (дата обращения: 19.04.2021)

Источник: Ковпак Д.В., Ежиков А.Ю. Системный когнитивно-поведенческий коучинг: понятие и основы методологии // VII Международный съезд Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии CBTFORUM: Сборник научных статей, Санкт-Петербург, 21 мая 2021 года. СПб: СИНЭЛ, 2021. С. 117–148.

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать