Вспышки инфекционных заболеваний, таких как COVID-19, вызывают страх, стресс и тревогу и являются фактором, влияющим на здоровье и благополучие людей. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией ученые во всем мире, в особенности в Китае и Иране, изучают то, как люди справляются с психологическими последствиями пандемии, — так, результаты исследований Y. Huang, N. Zhao, R. Ph. Rajkumar; D. Roy, S. Tripathy, S. K. Kar et al. подтверждают, что ключевой психологический феномен пандемии — тревога, объясняемая, как правило, ситуацией неопределенности и невозможности прогноза будущего или общим стрессом в связи с риском заражения, негативных социальных последствий и изменением образа жизни [цит. по: 8]. Распространенность тревоги, согласно большинству исследований, варьируется от 20 до 35% и сохраняется длительно после улучшения эпидемиологической ситуации. Британское исследование, выполненное M. Pierce, H. Hope и T. Ford [15], выявило ухудшение психического здоровья у женщин, молодежи и родителей детей в возрасте до 5 лет в связи с введением режима самоизоляции. Хотя уровень психических расстройств был выше у людей, которые до изоляции были безработными или занимали другие экономически неактивные должности, например, учились на дневном отделении, рост психических расстройств по сравнению с предыдущими тенденциями был выше среди тех, кто работал до пандемии.

В статье А.Н. Алехина и Е.А. Дубининой «Пандемия: клинико-психологический аспект» [1] авторами была составлена характеристика ситуации пандемии, состоящая из трех компонентов.

1. Виртуальная угроза и информационный стресс. Информационное давление, которое оказывается сейчас на людей во всем мире в связи с эпидемией, чрезвычайно сильно, а психотравмирующий характер содержания информационных сообщений заслуживает самостоятельного изучения. Информационное пространство переполнено противоречивыми сведениями о коронавирусе в разнообразных формах: репортажи, статистика, аналитика, прогнозы, комментарии, рекомендации, социальная реклама и так далее. Столь мощное и хаотичное информационное воздействие, безусловно, травматично для психики человека. По-видимому, психические реакции при таком воздействии могут варьироваться весьма широко — от субклинической тревоги и чувства вторжения в личное пространство до сложных дезадаптивных реакций.

2. Депривационный стресс. Строгие карантинные меры, введенные в большинстве стран в связи с пандемией коронавируса, являются беспрецедентными. Требование самоизоляции и иные ограничения, призванные предотвратить распространение инфекции, серьезно деформировали привычный жизненный уклад большинства граждан, затронув потребности разных уровней: от витальных до высших. Авторы отметили, что сужение пространства физической и социальной активности, иллюзорно компенсируемое доступностью сети Интернет, запускает системные адаптационные изменения в организме человека. Даже элементарная смена режима физической активности и питания вследствие перехода на работу в дистанционном формате способна вносить существенные возмущения в сферу психического состояния. И еще большие эффекты следует ожидать от блокирования многообразных социальных потребностей личности.

3. Социально-экономический стресс. Пандемия нанесла мощный удар по мировой экономике, затронув практически все ее отрасли. Социально-экономический стресс, который переживают сегодня большинство граждан, складывается, с одной стороны, из общей озабоченности экономическими последствиями пандемии и ожидания экономического коллапса, а с другой стороны — из реальных финансовых трудностей и потери финансовой, профессиональной стабильности у значительной доли трудоспособного населения.

Ситуация пандемии со всем ее комплексом сложностей должна быть рассмотрена с позиции взаимодействия субъекта, находящегося на определенном этапе своей жизни, со всеми условиями осуществления его жизнедеятельности, как внешними, так и внутренними. Ситуация — это всегда ситуация конкретной жизни индивидуального субъекта, то есть жизненная ситуация. По качественным особенностям, а также своеобразию, уникальности жизни субъекта ситуации могут быть классифицированы на типичные, нормативные, и нетипичные, особые (сложные).

В данном случае целесообразно осуществлять анализ ситуации с позиции качества отношений с ней субъекта жизненного пути. В этом контексте представляют интерес особые жизненные ситуации, которые прерывают процесс непрерывности жизни субъекта. Теоретически жизненные события квалифицируются как ведущие к кризису, если они «создают потенциальную или актуальную угрозу удовлетворению фундаментальных потребностей…» и при этом ставят перед индивидом проблему, «от которой он не может уйти и которую не может разрешить в короткое время и привычным способом» (С.Л. Рубинштейн, Ф.Е. Василюк). Такими характеристиками обладает и пандемия.

Внутренней необходимостью жизни личности является реализация своего жизненного замысла [3]. Категория индивидуальной жизни представляет собой «развертывающееся целое как жизненный путь личности» [там же]. «Собственно говоря, кризис — это кризис жизни, критический момент и поворотный пункт жизненного пути» [там же]. Как и в случаях фрустрации и конфликта, Ф.Е. Василюк выделяет два рода кризисных ситуаций, различающихся по степени оставляемой ими возможности реализации внутренней необходимости жизни. Кризис первого рода может серьезно затруднять и осложнять реализацию жизненного замысла, однако при нем все еще сохраняется возможность восстановления прерванного кризисом хода жизни. Это испытание, из которого человек может выйти сохранившим свой жизненный замысел и удостоверившим свою самотождественность. Ситуация второго рода, собственно кризис, делает реализацию жизненного замысла невозможной. Результат переживания этой невозможности — метаморфоза личности, перерождение ее, принятие нового замысла жизни, новых ценностей, новой жизненной стратегии, нового образа Я [там же]. Таким образом, методологический анализ жизненной ситуации включает в себя три уровня: жизненная ситуация как условие жизни человека; ситуация как этап жизненного пути личности; формирование отношения личности к ситуации.

Трудная жизненная ситуация может обратиться в опыт (трансформирующее совладение), которым человек может пользоваться, с помощью которого он приобрел что-то новое и вырос, а может послужить причиной детериорации психического здоровья (регрессивное совладание), если ресурсов недостаточно. Адаптация (совладание) понимается как «активное взаимодействие человека с социальной средой с целью достижения его оптимальных уровней по принципу гомеостаза, отличающегося относительной стабильностью» и раскрывается через особенности совладания с ситуацией. Стратегии поведения являются различными вариантами процесса адаптации, они могут сочетаться и дополнять друг друга, могут исключать наличие друг друга, могут меняться в зависимости от сферы жизни субъекта, в которой они проявляются [6].

Показателем успешного совладания с ситуацией будет являться высокий уровень жизнестойкости, который формируется в результате достижения результата совладания и свидетельствует о формировании устойчивости к аналогичным ситуациям.

Выученная беспомощность (ВБ) является дезадаптивным механизмом (а изменения в жизни в связи с пандемией — дезадаптирующим воздействием) функционирования человека в окружающем мире. Зачастую данная категория людей менее успешна, не способна самостоятельно справляться с трудностями, приписывает свои успехи случайному стечению обстоятельств, у них заниженная самооценка, они зависимы от окружающих и не способны ставить цели и добиваться их. Существует большое количество феноменов, которые являются противоположностью выученной беспомощности и способны ее снижать (оптимизм, мудрость, независимость), но остается недостаточно изученным субъективное ощущение неподконтрольности, актуальное в зарубежных исследованиях, — состояние, при котором человек находится еще не в состоянии беспомощности, но уже начинает принимать тот факт, что он не способен повлиять на негативные события и все его попытки изменить ситуацию не приносят результата. Если своевременно обратить внимание на проявления данного ощущения и провести психокоррекционные мероприятия, опираясь на особенности личности человека, то существует вероятность того, что состояние выученной беспомощности можно будет предотвратить — то есть мы говорим о профилактике выученной беспомощности у людей, склонных к формированию у себя данной особенности личности. Исследователи сходятся во мнении, что беспомощность — это состояние человека, в котором он убежден, что любые действия, которые он предпринимает, не влияют на изменение ситуации, не имеют значения для ее исхода [10]. Первоначально термин «выученная беспомощность» использовался для обозначения неспособности некоторых лабораторных животных избежать разряда тока, несмотря на предоставленные им возможности. В настоящее время данный термин применяется и к людям для описания неспособности человека искать, использовать и приобретать адаптивные реакции [14]. В итоге данная группа людей становится не способна решить проблемные ситуации, несмотря на то, что возможное решение может существовать. Феномен выученной беспомощности в психологии рассматривается с позиции различных подходов: в когнитивно-бихевиоральном подходе беспомощность определяется как состояние, возникающее при длительном и неоднократно повторяющемся воздействии как позитивной, так и негативной окраски, при этом данного воздействия избежать невозможно и оно определяется наличием стиля атрибуции (оптимистического или пессимистического) [10]; в гуманистическом — беспомощность выступает формой полезависимого поведения, характеризуется повторяющимися затруднениями процесса творческого приспособления и связывается с отказом от достижения своих целей и преодолением [14]; в онтогенетическом — ВБ характеризуется торможением моторной активности, ослаблением биологической мотивации, потерей способности к научению, появлением соматических расстройств [4; 5]. Согласно психосоматическому подходу, соматическое заболевание выступает пусковым механизмом выученной беспомощности, при этом специфические особенности ВБ сочетаются и проявляются вместе с ослабленным соматическим здоровьем; наличие самого заболевания, осознание степени влияния и характера соматического заболевания на жизнедеятельность человека не выступает главным фактором в формировании выученной беспомощности [4], в субъектно-деятельностном — личностная беспомощность рассматривается в виде качества субъекта, которое включает в себя совокупность специфических личностных особенностей, формирующихся в результате взаимодействия внутренних условий с внешними.

Большое значение в изучении феноменологии выученной беспомощности уделяется субъективному ощущению неподконтрольности, которое возникает после воздействия на человека неконтролируемых негативных событий и в дальнейшем переходит в состояние выученной беспомощности [10; 18]. Под субъективным ощущением контроля понимается убеждение индивида в собственной способности оказывать влияние на внутренние состояния и поведение, а также на внешнее окружение [16]. Последствия негативных событий и переживания относительно происходящего могут быть пережиты более благополучно, если человек обладает контролем над ситуацией. Субъективное ощущение контроля включает в себя такие характеристики личности, как самоэффективность, атрибутивный стиль, локус контроля, уверенность и владение собой в совершенстве [13].

Ощущение неконтролируемости будущих или настоящих событий обуславливает развитие фактической недостаточности контроля деятельности, оказывая влияние на снижение мотивации, способности обучаться, и способствует проявлению таких отрицательных состояний, как повышенный уровень тревожности, фрустрация, депрессия, чувство подавленности и печали, ощущение безысходности, а также предопределенности существования. Невозможность контролировать последовательность действий формирует у человека такие характеристики, как пессимизм, пассивность, отсутствие желания преодолевать трудности, стремление переложить ответственность на внешние условия, объективное отношение к окружающим людям. Именно чувство неконтролируемости, беспомощности является основополагающим фактором в формировании выученной беспомощности, а не эмоциональные переживания, возникающие при отсутствии результата выполняемой деятельности [9]. Субъективное ощущение контроля влияет на то, как человек регулирует свои эмоции и справляется со стрессом, а также помогает ему развивать социальные навыки взаимодействия [11; 17].

В настоящее время человек сталкивается с ростом неконтролируемых и сложных ситуаций, для которых отсутствует готовый способ решения. Успешность в жизни современного человека напрямую связана с его готовностью адаптироваться под изменяющиеся условия, способностью совладать со стрессом и разрешать трудные жизненные ситуации. Поток неконтролируемых событий способен негативно влиять на здоровье человека, формируя у него субъективное ощущение неподконтрольности, которое в дальнейшем трансформируется в выученную беспомощность и приводит к социальной дезадаптации. В связи с этим, а также с недостаточной изученностью данного феномена в отечественной литературе является актуальным исследование субъективного ощущения неподконтрольности.

Целью нашего исследования является изучение связи субъективного ощущения неподконтрольности и выученной беспомощности для разработки модели профилактики психосоматических заболеваний.

Для реализации заявленной цели были поставлены следующие задачи.

- Сравнить особенности совладающего поведения студентов с субъективным ощущением неподконтрольности и студентов с нормальным ощущением контроля.

- Сравнить атрибутивный стиль и другие личностные особенности (ригидность, иррациональные установки, жизнестойкость, эмоциональная дисрегуляция) студентов с субъективным ощущением неподконтрольности и студентов с нормальным ощущением контроля.

- Сравнить выявленные связи у студентов с различными характеристиками здоровья.

- Составить практические рекомендации по проведению психотерапевтических мероприятий в соответствии с выявленными психологическими особенностями лиц с субъективным ощущением неподконтрольности.

Центральной гипотезой нашего исследования выступает предположение о том, что существует связь между субъективным ощущением неподконтрольности и выученной беспомощностью, которая, в свою очередь, влияет на состояние здоровья личности.

Методы исследования.

- Методика «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана (адаптация Н.А. Сироты и В.М. Ялтонского).

- Методика диагностики иррациональных установок А. Эллиса.

- Методика исследования локуса контроля Дж. Роттера.

- Опросник эмоциональной регуляции Дж. Гросса и О. Джона (James J. Gross, Oliver P. John).

- Тест жизнестойкости. Методика С. Мадди (адаптация Д.А. Леонтьева).

- Томский опросник ригидности.

- Тест на определение уровня пессимизма-оптимизма М. Селигмана.

- Шкала общей самоэффективности Р. Шварца и М. Ерусалема (адаптация В.Г. Ромека).

- Шкала самооценки тревоги Шихана.

В качестве рабочих гипотез выступают следующие предположения:

a) когнитивная сфера студентов с субъективным ощущением неподконтрольности характеризуется пессимизмом и иррациональными установками;

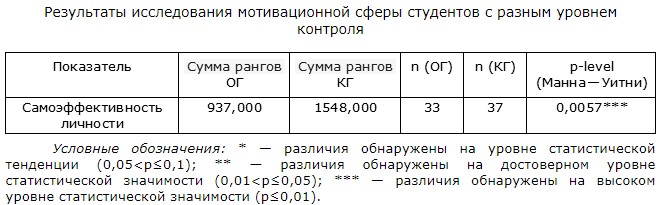

b) наличие субъективного ощущения неподконтрольности снижает показатели мотивационной сферы (самоэффективность);

c) студентам с субъективным ощущением неподконтрольности свойственны высокие показатели тревожности и дисрегуляция мышления (эмоциональная сфера);

d) для студентов с субъективным ощущением неподконтрольности характерно снижение жизнестойкости, ригидность и экстернальный локус контроля;

e) у студентов с субъективным ощущением неподконтрольности вероятность психосоматических реакций выше.

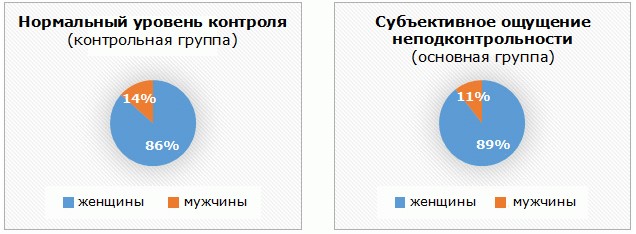

В нашем исследовании приняли участие 70 студентов 1–6 курсов КГМУ (Курского государственного медицинского университета). Средний возраст испытуемых — 20,7 года, из них 11 человек — мужчины и 59 человек — женщины. Мы разделили испытуемых на две группы: основная группа (ОГ) и контрольная группа (КГ). В основную группу вошли студенты, у которых было обнаружено субъективное ощущение неподконтрольности (СОН), в контрольной группе состояли студенты с нормальным уровнем контроля (НУК). В ОГ приняли участие 33 человека (6 мужчин, 27 женщин), в КГ — 37 человек (5 мужчин, 32 женщины).

Таблица 1.

Рисунок 1. Распределение по полу.

Данные рис. 1 свидетельствуют о преобладании женщин в исследовании, примерно одинаковое процентное распределение характерно для обеих групп.

Рисунок 2. Распределение по возрасту.

Как можно увидеть на рис. 2, распределение возраста в обеих группах характеризуется незначительным отличием. В целом можно сказать, что больший процент людей в двух группах приходится на возрастную категорию от 19 до 22 лет.

Анализируя социально-демографические показатели, мы пришли к выводу, что в нашем исследовании приняли участие в КГ (86%) и ОГ (89%) лица женского пола, превалирующий возраст испытуемых находится в диапазоне от 19 до 22 лет (КГ — 40% и ОГ — 46%).

Таблица 2.

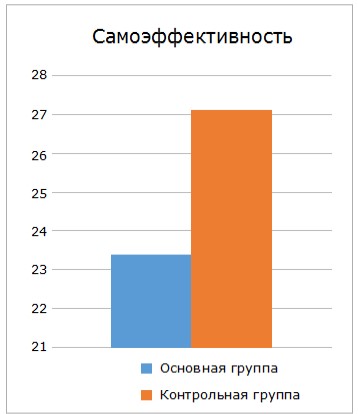

На высоком уровне статистической значимости были обнаружены результаты в методике «Шкала общей самоэффективности». Люди с нормальным уровнем субъективного контроля уверены в наличии у себя каких-либо способностей, готовы их применять для организации собственной деятельности, достижения определенных целей и разрешения проблемных ситуаций.

Рисунок 3. Ранговое распределение по показателю «самоэффективность».

Из рис. 3 мы видим, что показатель самоэффективности в ОГ ниже, чем в КГ.

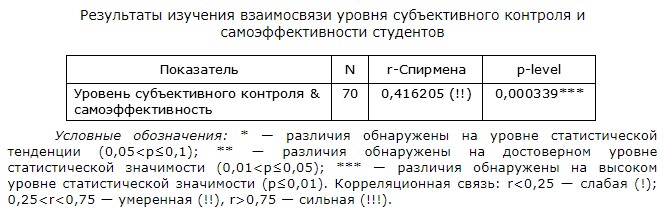

Таблица 3.

Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что была обнаружена положительная умеренная корреляция на высоком уровне статистической значимости по показателю «самоэффективность». Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что чем выше уровень контроля у человека, тем он более способен осознавать свои способности и более убежден в своей способности управлять событиями, которые происходят в его жизни.

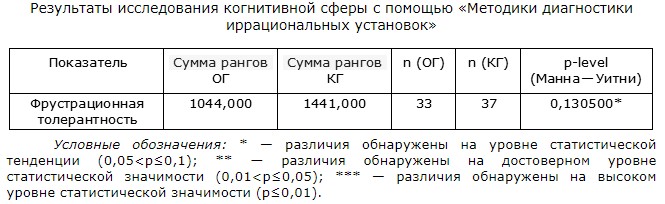

Таблица 4.

Данные табл. 4 свидетельствуют о существующей вероятности того, что студенты КГ обладают большей устойчивостью к стрессовым ситуациям.

Рисунок 4. Ранговое распределение по показателю «фрустрационная толерантность».

Из рис. 4 мы видим, что показатели КГ незначительно выше показателей ОГ по параметру «фрустрационная толерантность».

Таблица 5.

Представленные в табл. 5 данные свидетельствуют о том, что на достоверном уровне статистической значимости обнаруживается положительная слабая корреляционная связь. На основании этого мы можем сделать вывод о том, что люди без СОН более психологически и эмоционально устойчивы к неблагоприятному воздействию фрустрирующих ситуаций.

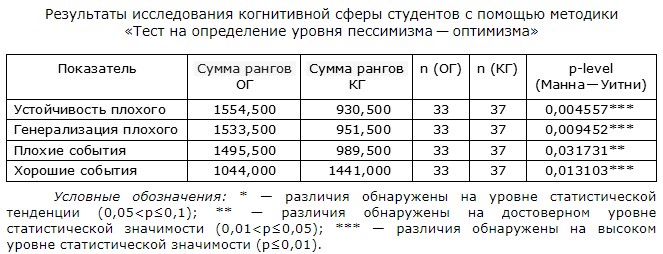

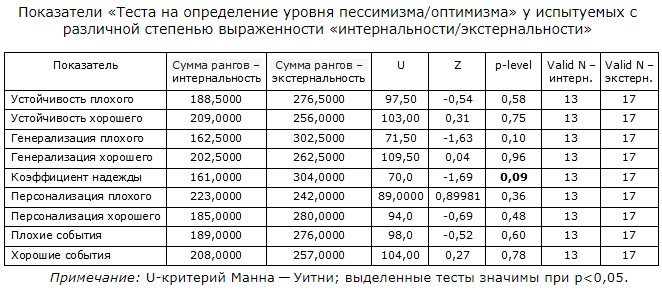

Таблица 6.

По данным табл. 6 обнаруживаются различия на высоком уровне статистической значимости по шкалам «устойчивость плохого», «генерализация плохого» и «хорошие события». На достоверном уровне статистической значимости обнаруживаются различия по показателю «плохие события».

Таким образом, мы видим, что для людей с СОН характерна концентрация на плохих событиях, склонность к восприятию своей жизни как совокупности плохих событий. В то время как люди с нормальным уровнем контроля воспринимают и трактуют свою жизнь как позитивный опыт. Графически мы можем это увидеть на рис. 5, на котором представлено ранговое распределение показателей в методике «Тест на определение уровня пессимизма-оптимизма».

Рисунок 5. Ранговое распределение по показателям методики «Тест на определение пессимизма—оптимизма».

Из рис. 5 мы видим, что по всем шкалам показатели ОГ ниже показателей КГ.

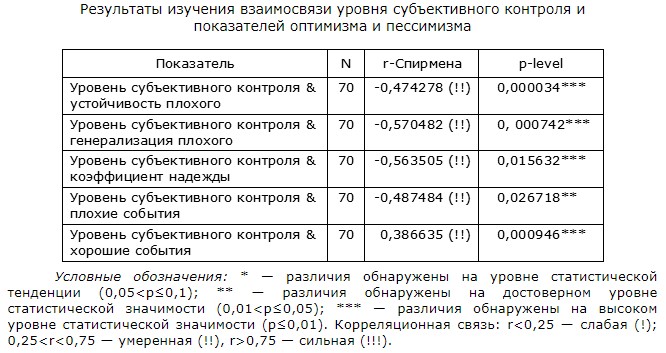

Таблица 7.

По данным табл. 7 мы видим, что по показателям «устойчивость плохого», «генерализация плохого», «коэффициент надежды» и «плохие события» обнаруживается отрицательная умеренная корреляционная связь. Следовательно, чем выше показатель уровня контроля у человека, тем он в меньшей степени воспринимает свою жизнь как негативные устойчивые события, к стрессовым событиям в своей жизни относится с оптимизмом, воспринимая их как положительный опыт, а также обладает способностью к более оптимистичному взгляду относительно разрешения негативных ситуаций.

Также обнаруживается положительная умеренная корреляция на высоком уровне статистической значимости по показателю «хорошие события». Это говорит о том, что чем выше уровень контроля, тем выше способность человека относиться к хорошим событиям в своей жизни оптимистично.

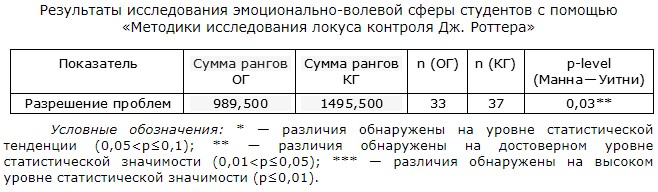

Таблица 8.

Рисунок 6. Ранговое распределение по показателю «разрешение проблем».

При анализе данных в методике «Индикатор копинг-стратегий» были обнаружены различия на достоверном уровне статистической значимости по показателю «разрешение проблем», что мы видим из табл. 8 и рис. 6.

Это говорит о том, что люди из КГ по сравнению с ОГ предпочитают использовать активную поведенческую стратегию, представляющую собой способность в стрессовой ситуации активировать все свои личностные ресурсы и приложить максимум усилий для поиска способов эффективного разрешения проблемной ситуации.

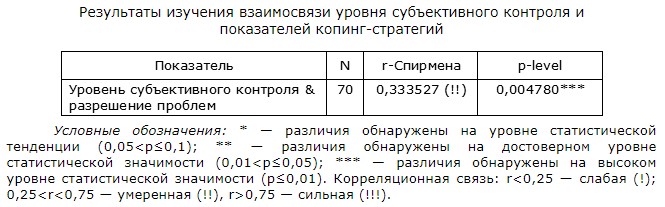

Таблица 9.

По данным, представленным в табл. 9, обнаруживается умеренная положительная корреляция на высоком уровне статистической значимости по показателю «разрешение проблем».

Чем выше показатели уровня субъективного контроля, тем выше показатели критерия «разрешение проблем». Это говорит о том, что чем выше уровень субъективного контроля у человека, тем более он способен разрешить ситуацию, используя альтернативные методы решения.

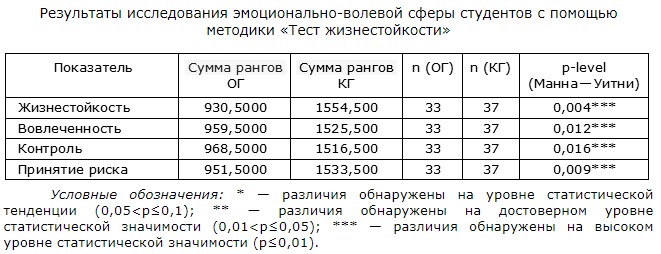

Таблица 10.

По данным табл. 10, на высоком уровне статистической значимости были обнаружены различия в методике «Тест жизнестойкости» в ОГ и КГ по следующим показателям: «жизнестойкость», «вовлеченность», «контроль» и «принятие риска».

Рисунок 7. Ранговое распределение по шкалам методики на определение жизнестойкости.

Из рис. 7 мы видим, что показатели ОГ значительно ниже значений КГ по всем шкалам жизнестойкости.

Данные свидетельствуют о том, что для людей КГ в отличие от ОГ характерно получение удовольствия от осуществляемой деятельности, ощущение включенности в жизнь и вовлеченность в происходящие вокруг процессы. Также для людей с нормальным уровнем субъективного контроля свойственна убежденность в том, что они способны бороться с обстоятельствами и сами могут выбирать деятельность, которой они хотят заниматься. В то время как люди с СОН чувствуют беспомощность, не способны идти на риск для получения новых знаний и опыта. В целом можно сказать, что люди с СОН испытывают чувство внутреннего напряжения, у них снижена работоспособность и они менее активны в стрессовых ситуациях. Данные характеристики способны влиять на состояние как физического, так и психологического здоровья.

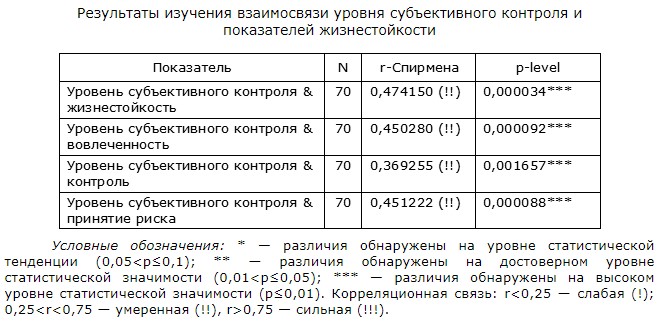

Таблица 11.

Данные табл. 11 свидетельствуют об обнаружении умеренной положительной корреляционной связи на высоком уровне статистической значимости по показателям «жизнестойкость», «вовлеченность», «контроль» и «принятие риска». Следовательно, чем выше показатель контроля, тем большей жизнестойкостью обладает человек, он способен лучше адаптироваться в стрессовой ситуации, идти на риск, вовлечен в собственную деятельность и способен контролировать свою жизнь.

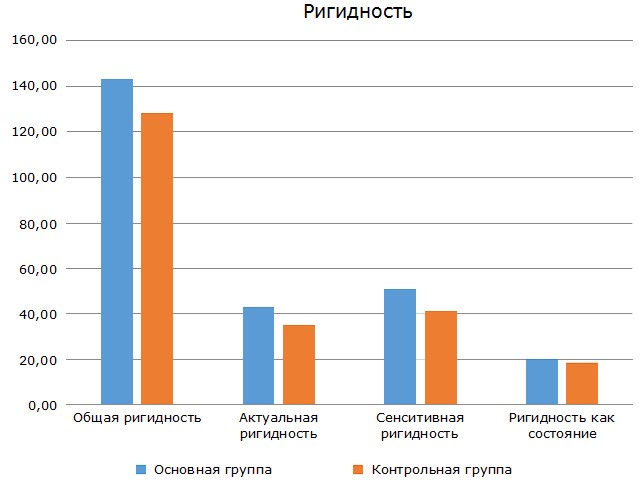

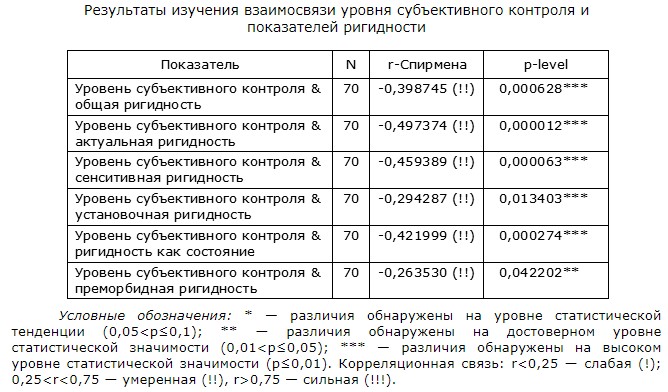

Таблица 12.

В табл. 12 приведены результаты методики «Томский опросник ригидности». На высоком уровне статистической значимости были обнаружены различия по шкалам общей ригидности, актуальной ригидности, сенситивной ригидности и ригидности как состояния.

Рисунок 8. Ранговое распределение показателей по шкалам ригидности.

Из рис. 8 мы видим, что показатели ригидности выше у ОГ.

Мы можем сделать вывод о том, что состояние ригидности характерно для людей с СОН. Данная категория людей характеризуется неспособностью при объективной необходимости изменить свое мнение, отношение к ситуации, вектор поведения или способ эмоционального реагирования.

Таблица 13.

Данные таб. 13 позволяют сделать вывод о том, что чем выше уровень контроля у человека, тем он менее склонен к спектру фиксированных форм поведения и эмоционального реагирования в жизненных ситуациях. Соответственно, для людей, у которых развит уровень контроля, не характерно неприятие чего-то нового, невозможность изменить своё мнение или отношение. Можно сделать вывод, что данная категория людей способна проявлять психологическую гибкость в различных ситуациях и адаптироваться под них.

Таблица 14.

Данные табл. 14 свидетельствуют о наличии отрицательной умеренной корреляционной связи на достоверном уровне статистической значимости по показателю «тревожность». Следовательно, чем выше уровень контроля у человека, тем он в меньшей степени склонен к возникновению тревоги.

Таблица 15.

На основе проведенного исследования мы можем говорить о том, что центральная гипотеза нашего исследования подтвердилась. Также можно сделать следующие выводы по поставленным задачам нашего экспериментально-психологического исследования.

- Отличительной особенностью КГ в сравнении с ОГ является способность определять проблему, находить альтернативные пути ее решения и справляться со стрессом, тем самым сохраняя свое физическое и психологическое здоровье.

- Мотивационная сфера студентов ОГ характеризуется низкими показателями самоэффективности.

- Когнитивная сфера представлена пессимистическим атрибутивным стилем, концентрацией на плохих событиях и экстраполяцией негативистской позиции ко всему происходящему в жизни.

- Для студентов ОГ свойственна высокая тревожность, низкие показатели жизнестойкости, а также ригидность.

- Изучив связь между уровнем субъективного контроля и выученной беспомощностью, мы выявили, что показатели «разрешение проблем», «фрустрационная толерантность», «жизнестойкость», «самоэффективность» и «хорошие события» находятся в положительной зависимости от показателя уровня субъективного контроля. В свою очередь, показатели «ригидности» и «тревожности» связаны с уровнем субъективного контроля отрицательной корреляцией.

Результаты эмпирического исследования подтверждают связь уровня контроля и выученной беспомощности.

Анализируя полученные данные, мы видим, что выученная беспомощность является одним из дезадаптивных механизмов, который негативно влияет на качество жизни человека, проявляясь в конформности, неспособности самостоятельно разрешать проблемные ситуации, ослаблении мотивации, снижении познавательной активности и ее продуктивности. Выученная беспомощность может выступать причиной формирования психосоматических и депрессивных расстройств. Сочетание характеристик, необходимых человеку для успешного функционирования в современном обществе, невозможно при сформированном субъективном ощущении неподконтрольности, которое является предсостоянием выученной беспомощности. Именно поэтому изучение субъективного ощущения неподконтрольности необходимо для дальнейшей разработки рекомендаций по проведению психотерапевтических мероприятий при работе с выученной беспомощностью на начальном этапе ее формирования.

Литература

- Алёхин А.Н., Дубинина Е.А. Пандемия: клинико-психологический аспект // Артериальная гипертензия. – 2020. – Т. 26, № 3. – С. 312–316.

- Василенко Т.Д. Трудная жизненная ситуация: методологический анализ // Медицинская психология в России. – 2014. – № 6 (29). – URL: http://mprj (дата обращения: 20.11.2020).

- Василюк Ф.Е. Психология переживания. Анализ преодоления критических ситуаций. – М.: Моск. гос. университет, 1984. – 144 с.

- Веденеева Е.В. Взаимосвязь мотивационного компонента личностной беспомощности и ведущей деятельности на разных возрастных этапах // Вестник Томского государственного университета. – 2009. – № 322. – С. 186–189.

- Волкова О.В. Онтогенетический подход к исследованию феномена выученной беспомощности // Медицинская психология в России. – 2013. – № 6 (23). – URL: http://mprj (дата обращения: 20.11.2020).

- Крюкова Т.Л. Психология совладающего поведения: монография. – Кострома: Авантитул, 2004. – С. 55–64.

- Рягузова Е.В. Психологическая ситуация как предмет теоретической рефлексии // Проблемы социальной психологии личности: сб. тезисов. – Саратов: Сарат. гос. университет, 2008.

- Тхостов А.Ш., Рассказова Е.И. Психологическое содержание тревоги и профилактики в ситуации инфодемии: защита от коронавируса или «порочный круг» тревоги? // Консультативная психология и психотерапия. – 2020. – Т. 28, №2. – С. 70–89.

- Циринг Д.А. Психология выученной беспомощности: учеб. пособие. – М.: Академия, 2005. – 117 с.

- Hiroto D. S., Seligman M. E. Generality of learned helplessness in man // Journal of Personality and Social Psychology. – 1975. – Vol. 31, No. 2. – P. 311–327.

- Huang Y., Zhao N. Generalized anxiety disorder, depressive symptoms and sleep quality during COVID-19 outbreak in China: a web-based cross-sectional survey // Psychiatry Research. – 2020. – Vol. 288. – P. 112988.

- Immediate Psychological Responses and Associated Factors during the Initial Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic among the General Population in China / Cuiyan Wang, Riyu Pan, Xiaoyang Wan [et al.] // International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2020. – Vol. 17, № 5. – P. 1729.

- Ledrich J., Gana K. Relationship between attributional style, perceived control, self-esteem, and depressive mood in a nonclinical sample: A structural equation-modelling approach // Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice. – 2013. – Vol. 86, № 4. – P. 413–430.

- Martinek T.J. Fostering hope in youth: A model for explaining learned helplessness in physical activity // Quest. – 1996. – № 48. – P. 409–421.

- Mental health before and during the COVID-19 pandemic: a longitudinal probability sample survey of the UK population / M. Pierce, H. Hope, T. Ford [et al.] // The Lancet Psychiatry. – 2020. – Vol. 7, № 10. – P. 883–892.

- Perceived control and health / K.A. Wallston, B.R. Wallston, S. Smith [et al.] // Current Psychology. – 1987. – Vol. 6, № 1. – P. 5–25.

- Romeo Vitelli. Staying in Control. Can believing we are in control of our health make us live longer? // Psychology Today. – Oct 21, 2013.

- Rothbaum F., Weisz J.R., Snyder S.S. Changing the world and changing the self: A two process model of perceived control // Journal of Personality and Social Psychology. – 1982. – Vol. 42, № 1. – P. 5–37.

Источник: Василенко Т.Д., Хорунжая О.С. Субъективное ощущение неподконтрольности: риски дезадаптации // Медицинская психология в России. – 2021. – T. 13, № 1(66). – URL: http://mprj.ru

Проект «Первая тысяча шагов: информационный портал MedPsy.ru / МедПси.рф» (создание интернет-площадки по проблемам медицинской психологии для врачей, психологов и других специалистов помогающих профессий) участвует в Национальном конкурсе «Золотая Психея» по итогам 2020 года в номинации «Проект года в психологической науке». Авторы проекта — Владимир Анатольевич Урываев, Татьяна Дмитриевна Василенко, Светлана Леонидовна Соловьева.

.jpg)

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать