Доклад Галины Анатольевны Цукерман был сделан на семинаре «Что такое деятельностный подход в образовании» Московского городского педагогического университета 20 апреля 2022 года.

***

…Про загадочного подростка буду говорить в контексте учебной деятельности — просто потому, что про нее мы хоть что-то знаем.

Но учебная деятельность, как известно, не является ведущей в подростковом возрасте. Поэтому я просто напомню вам два основных вопроса, над которыми бились, бьются и будут биться (желаю всем победы) исследователи этой самой субъектности подростка в школьной жизни (а здесь собрались люди «школьные»).

Вопрос первый: какова судьба учебной деятельности, когда она теряет статус ведущей деятельности? Вопрос второй: «подросток» — это возрастная категория, а возрастная периодизация не совпадает с административным делением школы; мы не можем отождествлять подростка и того, кто перешел из 4 в 5 класс. Поэтому про границы возраста, не совпадающие с административными границами школы, тоже надо говорить.

Я с удовольствием перечитала последнее выступление Д.Б. Эльконина и хочу вместе с вами прочитать кусочек из него медленно. Это прямая речь:

«Теперь раздаются крики: «Ведущая деятельность — это ерунда»… Но дело все заключается в том, что понятие ведущей деятельности есть понятие о структуре. А ее изменение есть изменение структуры детства. Больше ничего. Если развитие в каждый данный момент представляет собой известную систему, то в нем обязательно должны быть ведущие компоненты, которые уходят, а на их место приходят какие-то другие. Она живет, эта система. Это же живая система!» (из последнего публичного выступления Д.Б. Эльконина 6 марта 1984 г.).

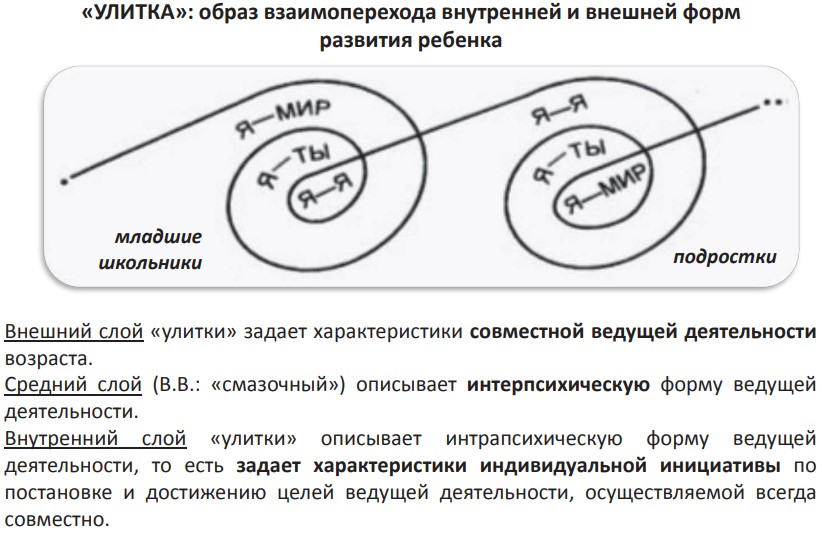

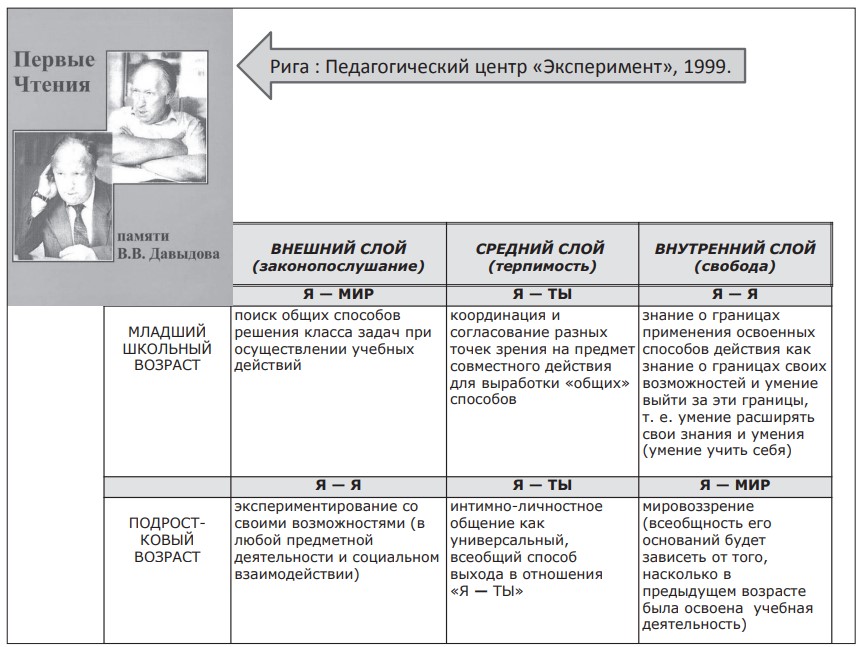

Так вот для того, чтобы система деятельностей, задающих условия развития ребенка, не заканчивалась в начальной школе, чтобы она оставалась живой, надо решить вопрос о достойном уходе учебной деятельности из статуса ведущей. Для меня прообраз этого ухода выражен в давыдовской схеме, именуемой в просторечии «улиткой» (рис. 1). Я про нее мельком говорила и хочу еще раз ее вам напомнить. Эта схема не опубликована при жизни В.В. Давыдова, она возникла во время оргдеятельностной игры в Абакане в 1988 году из тех захватывающих обсуждений, которые там происходили.

Смотрите, что тут нарисовано. Вот этот переход от младшего школьника к подростку (подчеркиваю: это не есть переход из начальной школы в основную, речь идет о возрастном переходе). Внешний слой «улитки» задает характеристики совместной ведущей деятельности возраста. (Пока деятельность остается ведущей, она всегда совместна!!!) Для младших школьников ведущая (т.е. открывающая мир по-новому, в новых координатах, в новых горизонтах) деятельность называется учебной. Мы хорошо знаем — не все, конечно, но много — про то, как она строится нашими руками. Если мы — педагоги — умелы и удачливы, дети могут стать субъектами учебной деятельности. Еще раз, в 115-й раз подчеркиваю: субъектами совместной учебной деятельности, существующей в интерпсихическом плане. Итак, внешний слой этой «улитки» — это то, что строится, что задается социально.

А на переходе к подростковому возрасту внешний слой не построен, в социуме нет достойных мест отроческого взросления. Есть много догадок про то, каким он должен быть. Но даже если посмотреть на пространственную организацию поселений, то достойные, симпатичные места для дошкольников есть почти в каждом дворе (по крайней мере, в Москве). Достойные места для младших школьников есть в виде наших уродливых школьных зданий. А вот что такое социально оформленное место для подростков? (Мы ведь не будем говорить о подворотнях?!)

Так вот: не построен внешний слой. Это было и остается основной проблемой подростково-отроческого взросления. А внутренний слой, то, где происходит рождение новых видов инициатив, то, где надо искать субъектность, мы (люди, причастные к образованию) продолжаем тупо, упорно мыслить как учебу. Очень много сделано, и об этом будут говорить и Елена Васильевна, и Алексей Борисович — про то, как достойно строить учебную деятельность в основной школе. Но, даже зная замечательные работы коллег, я не уверена, что мы помещаем учебную деятельность туда, куда ей до́лжно быть помещенной: в оболочку внешнего, социально оформленного слоя жизни, в контекст новых, совершенно других отношений ребенка с самим собой и с другими людьми. Надеюсь на то, что более компетентные профессионалы помогут мне избавиться хотя бы от части сомнений.

Пока что я знаю только одно: в начальной школе при благоприятном стечении всех обстоятельств нам удается пропитать все три слоя жизни ребенка, описанные схемой «улитка», рефлексией. Рефлексия возникает и в понятийных отношениях человека с миром, и в коммуникации и сотрудничестве, и даже в самопонимании и самооценке.

Что может произойти в подростковом возрасте, если будет построена рефлексивная система всех этих отношений? Может произойти то, что называется в возрастной психологии открытием «я». Для меня это по-прежнему остается центральным событием отрочества: открытие того, что я являюсь автором собственной биографии, собственной личности, собственных отношений с миром и т.д. Авторством могут быть пропитаны все слои отношений человека с миром, собой и другими людьми, если… Про «если» я сейчас сказала. Вот книжка, где это все описано (рис. 2).

И я хочу снова напомнить «старые песни о главном»: почему из всего массива прекрасной литературы о подростках я выбрала эти работы:

- Поливанова К. Н. Психологическое содержание подросткового возраста // Вопросы психологии. 1996. №1. С. 20–33;

- Поливанова К. Н. Некоторые подходы к проектированию подростковой школы // Психологическая наука и образование. 1998. Том 3. №1. С. 102–105;

- Цукерман Г. А. Десяти-двенадцатилетние школьники: «ничья земля» в возрастной психологии // Вопросы психологии. №3. 1998. С. 17–31;

- Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов;

- Цукерман Г.А., Мастеров Б.М. Психология саморазвития.

(Не надо ими ограничиваться, конечно.) По одной простой причине: авторы этих работ причастны к учебной деятельности, они знают ее изнутри. Поэтому все размышления о возрастных закономерностях развития идут с постоянной оглядкой на теорию и практику учебной деятельности.

Я предложила снова вернуться к старой, 25 лет назад написанной работе (Цукерман Г.А. Десяти-двенадцатилетние школьники: «ничья земля» в возрастной психологии // Вопросы психологии. 1998. №3. С. 17–31), потому что там подробнейшим образом рассматривается вопрос, который меня до сих пор волнует. Я по-прежнему не знаю ответ и не могу его найти среди самых передовых, интересных, многообещающих работ моих коллег. А именно: как строится образовательный переход из начальной в основную школу с учетом того, что существует еще не совпадающий с ним переход возрастной (от младшего школьного к подростковому возрасту). В этом литературном обзоре показано, что не надо синхронизировать эти два перехода ни в теории, ни в практике, что синхронизация двух этих стрессов приводит к такому их усилению, что выйти из них не каждому удается.

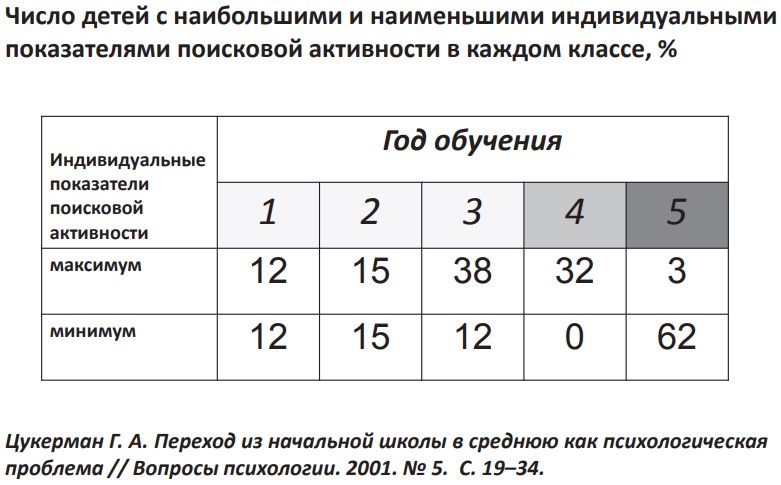

В завершение я хочу просто рассказать о собственной неудаче. Я тоже пробовала, как многие проектировщики учебной деятельности, построить, как мне тогда казалось, достойный переход из начальной в подростковую школу. Здесь приведены данные (рис. 3) о детях, которые являлись нашими «экспериментальными кроликами» в лонгитюдном исследовании, в котором участвовали многие из здесь присутствующих и многие другие славные люди.

Это исследование длилось 10 лет, здесь представлены результаты первых пяти лет. … Четвертый год обучения — место, где мы пытались строить образовательный переход с учетом возрастных особенностей детей и подростков. В пятом классе мы решили, что хватит топтаться на переходе и уже пора переходить к учебной деятельности, отвечающей нашим представлениям о нормальном взрослении в основной школе.

В таблице перед вами приведены показатели поисковой активности детей на уроках, построенных в лучших традициях учебной деятельности. Активностью (а не действием поиска) этот показатель назван по двум причинам. Во-первых, так его называют в психологии и физиологии (прежде всего, в работах1 Вадима Ротенберга), а во-вторых, слабо́ пока что критериально и экспериментально различить поисковую активность и поисковое действие. Поисковая активность является и физиологически, и психологически этаким механизмом преадаптации к меняющимся условиям жизни (в частности, школьной жизни). Это форма поведения в недоопределенных ситуациях (любых: учебных и внеучебных), для которой свойственны проба и поиск способа действия с постоянным мониторингом результата этих проб и поисков. Средством этого постоянного мониторинга являются разные модельные средства. В этой области те, кто работает в концепции учебной деятельности в основной школе, сделали прорывные вещи, но о них пусть лучше расскажут авторы.

В таблице представлены личные рекорды и антирекорды детей. Было 34 ребенка, которые присутствовали в наших экспериментальных классах все 5 лет без перерыва. Я посмотрела, в каком году каждый ребенок имел свой личный индивидуальный максимум и минимум поисковой активности. Например, в 1 классе 12% детей из всей выборки показали свой личный индивидуальный рекорд, дальше их поисковая активность на уроках снизилась. Соответственно, и про минимум то же самое.

Посмотрите: от 1 к 3 классу число детей с максимальными показателями поисковой активности растет, в 4 классе практически не меняется (разница статистически не значима), а минимальные показатели поисковой активности в 4, переходном, классе вообще сошли на нет. Но дальше произошел обвал. Это значит, что в образовательной среде, построенной в этих экспериментальных классах, средства перехода сработали плохо, хотя их было очень много: и разновозрастное сотрудничество, и письменные дискуссии, и многое другое2.

Заканчиваю. Я пришла, чтобы задать только эти два вопроса: что такое учебная деятельность как не ведущая (хотя педагоги продолжают ее такой мыслить) и каковы подростки в учебной деятельности? Переход из начальной в основную школу — это не возрастной переход, он стрессовый, порождает массу кризисных явлений, как то: падение учебной мотивации, падение самооценки, проблемы с дисциплиной и многие другие неприятности. Можно ли в этих стрессовых условиях рассматривать и обсуждать подростковую субъектность, говорить о подростковом авторстве собственной жизни?

Спасибо.

Сноски:

1 Ротенберг В.С., Аршавский В.В. Поисковая активность и адаптация. М.: Наука, 1984. 193 с.; Ротенберг В.С. Ход мысли. Про то, как рождаются идеи. Litres, 2018. 50 с.

2 Цукерман Г. А. Переход из начальной школы в среднюю как психологическая проблема // Вопросы психологии. 2001. №5. С. 19–34.

Источник: Цукерман Г.А. Субъектность подростка в учебной деятельности // Деятельностный подход в образовании / сост. В.А. Львовский. М.: Некоммерческое партнерство содействия научной и творческой интеллигенции в интеграции мировой культуры «Авторский Клуб», 2022. С. 262–272.

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать