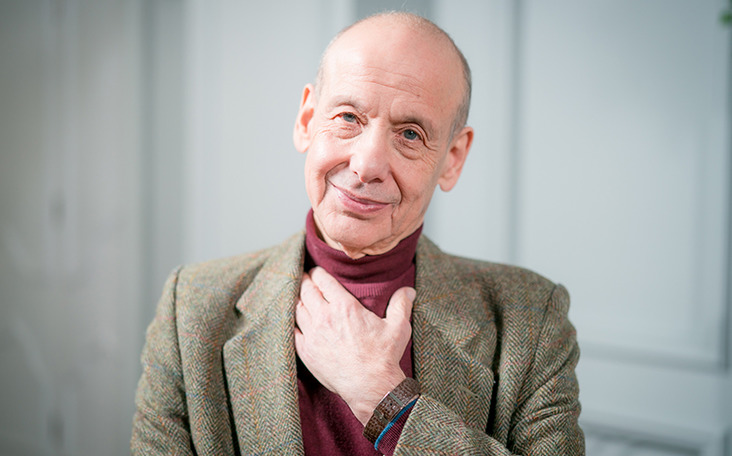

В свет вышла новая книга «Психология достоинства. Искусство быть человеком» заведующего кафедрой психологии личности МГУ им. М.В. Ломоносова, научного руководителя Московского института психоанализа, доктора психологических наук Александра Григорьевича Асмолова.

«Возможно ли остаться человеком и сохранить достоинство в мире, где конформизм и культура полезности стали нормой жизни? Александр Асмолов предлагает взглянуть на экзистенциальные вопросы современности. Почему поддержка разнообразия в социуме так важна для его устойчивого развития? Как перейти от конфликтов к сотрудничеству? Почему часто страх потери смысла жизни может быть сильнее страха смерти? Как раскрыть свой потенциал — и как помочь раскрыть его другим? Эта книга — не только приглашение осмыслить свою жизнь, преодолеть внутренние и внешние ограничения, но и попытка отстоять культуру достоинства, где уважается свобода выбора и признается ценность своеобразия каждого человека. Эта книга для тех, кто готов менять себя и мир вокруг через понимание и принятие неповторимости каждого человека. Автор верит, что человечество рано или поздно перейдет от культуры обезличивания и унификации к культуре достоинства, смысловыми опорами которой являются ценность жизни каждого и право личности на независимый выбор своей судьбы», — говорится в аннотации.

Публикуем предисловие доктора биологических и филологических наук, академика Российской академии образования Татьяны Владимировны Черниговской.

***

Когда читаешь или слушаешь Александра Григорьевича Асмолова, то именно слова Вольтера оживают. Мы учим, врачуем, пишем… Его книги, его мысли в итоге о том, как строить свою жизнь в условиях огромной сложности, противоречий, влияний, необходимостей, неизбежностей… Кто мыслит, а на самом деле — кто живет, а не просто переводит энергию, тот хочет строить будущее, понимать, каким бы он хотел его видеть. И это невероятно трудно. Каков вектор нашей человеческой эволюции? «Умные, сильные и унифицированные» — говорит нам технологический прогресс. Но это уже не мы, а другой биологический (?) вид. «Разные» — говорит Асмолов. Это и из естественной истории видно. А в человеческой было всякое, в том числе и хождение по граблям. Мы помним, что история не учит, но жестко наказывает. И мы не хотим наказания нашим детям, которые, как говорится в этой книге, все равно «не наше будущее»… Но отпустить их неподготовленными в неведомый мир мы не можем: нужно дать им как минимум белые камешки, которые прихватил с собой смекалистый Мальчик-с-пальчик, чтобы было куда оглянуться… Свое прошлое знать надо: «Быть может, прежде губ уже родился шепот, и в бездревесности кружилися листы», и не только это смог прошептать Мандельштам: «На стекла вечности уже легло мое дыхание, мое тепло»… Ничто не пропадает, можно забыть или убедить себя, что забыл, но нет… Гибель древней бабочки приводит в итоге к неумению грамотно писать, как мы знаем от Брэдбери. «Донкихоты против роботов» — говорит Асмолов… Невредно напомнить, что ветряные мельницы оказались весьма эффективными. «Турбулентность» — говорит Асмолов… Но ведь спокойных времен почти и не было, другое дело, что скорости и градусы растут. Мы выиграли эволюционную битву потому, что научились преадаптироваться, справляться со средой. Научились и договариваться («Профессия будущего: переговорщики»). Договариваться приходится с очень разными, в том числе в будущем и не только с людьми. Делать вид, что этим можно пренебречь, — значит проиграть. В конце концов, у нас есть зеркальные системы в мозге, которые для того и сформировались, чтобы мы могли посмотреть на мир со ВСЕХ сторон. Нет, статистика нам не поможет, тут другая математика: вспомним безвинно погибшую бабочку… И не будем упрощать реальность, как пишет автор этой книги в других работах.

Одним словом, книга учит нас тому, что понимали М.М. Бахтин («Событие жизни текста, т. е. его подлинная сущность, всегда развивается на рубеже двух сознаний Диалогические рубежи пересекают все поле живого человеческого мышления»), Л.С. Выготский («Перерастание диалога “между разными людьми” в диалог “внутри одного мозга”»), В.С. Библер («Процесс внутреннего диалогизма — столкновение радикально различных логик мышления»), Вяч. Вс. Иванов («Процессы обмена информацией внутри мозга и внутри общества… — разные стороны единого процесса»). Сам механизм семиозиса, говорил Ю.М. Лотман, работает на затруднение контакта, понимания, и идея диалога является ключевой, и диалог всегда происходит на разных языках, с трудностями и надеждой на понимание. Работает не только механизм унификации, но и механизм разнообразия.

Думая о будущем и тем самым создавая будущее каждую минуту, хорошо бы не попасться в ловушку «простого мира». Путеводителем к этому будет лежащая перед вами книга Александра Григорьевича Асмолова.

Санкт-Петербург, Рождество, 2025 г.

12 апреля на ярмарке Non-fiction состоится презентация книги и паблик-ток с участием А.Г. Асмолова и Т.В. Черниговской (16:30–17:30, Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, 4, амфитеатр), а также презентация книги пройдет 22 апреля в 19:00 в Московском доме книги на Новом Арбате.

(1).jpg)

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать