Разгадка вопроса об источниках активности человека актуальна для психологии мотивации на протяжении всего ее существования. Применительно к мотивации совладания с жизненными трудностями этот вопрос особенно значим, поскольку столкновение человека с трудной ситуацией — это, в первую очередь, решение им вопроса о возможности / готовности быть активным в условиях возрастающих затрат ресурсов. В то время как у большинства людей необходимость таких затрат вызывает сопротивление и нежелание действовать, колебания и неуверенность, часть людей (по результатам наших исследований, 10–11%) испытывают стремление к трудности, связанное с драйвом, что предполагает чувство прилива сил, положительные эмоции и общую активизацию.

Понятие драйва

Понятие «drive» ввел в 1918 г. Р.С. Вудвортс, при этом он отделил драйв как побудитель и источник энергии от поведенческих механизмов, которые запускает драйв (Хекхаузен, 2003). Однако наиболее известным подходом к изучению этого феномена стала концепция необихевиориста К.Л. Халла — теория (или гипотеза) редукции драйва (Hull, 1943). В рамках данного подхода драйв — это мотивация, возникающая из-за психологической или физиологической потребности, а также состояние, побуждающее человека совершать действия, которые позволят ему достичь желаемой цели. При этом такие действия направлены на снижение (редукцию) драйва. Данное утверждение о редукции породило научные дискуссии (см., например: Weiner, Schneider, 1971). В частности, оно противоречит фактам возрастания мотивации стремления по мере приближения к желанной цели (Мещеряков, 2003).

В.А. Петровский описывает драйв в рамках «Модели гедониста» как телесное возбуждение в ответ на действие провокативного стимула. Источниками драйва являются влечение как устремленность субъекта в направлении стимула, а также предвосхищение будущей реализации влечения. Привлекательность провокативного стимула может возрастать в результате рефлексии, что автор называет феноменом рефлексивной возгонки влечения (Петровский, 2013, с. 143–144, 148).

Стоит также упомянуть однокоренное понятие «драйверы», которое было предложено Т. Кэлером (Kahler, 1975) и используется в трансактном анализе Э. Берна. Автор отталкивается от идеи Э. Берна, что жизненный сценарий приводится в движение принуждением к повторению («The script is driven by repetition compulsion» (цит. по: Kahler, 1975, р. 280)), и описывает драйверы как поведение, побуждаемое необходимостью поддержать позицию человека «Я о’кей». Иными словами, пока он действует в соответствии с драйвером, он «в порядке». Драйверы закреплены в языковых конструкциях и многократно повторяются человеком, подтверждая сценарий.

Обобщая приведенные определения, отметим, что, несмотря на существенные разногласия о природе и механизмах драйва, его общими характеристиками являются некое потребностное состояние, побуждение к определенным действиям, высокий уровень мотивации, приближающей к стимулу, и энергетический заряд. Перечисленные признаки были учтены нами при разработке понимания драйва как психологического состояния, которое формирует определенное восприятие трудной жизненной задачи (ТЖЗ). Наряду с этим оказалось подходящим значение слова «драйв», используемое в современном обыденном сознании: драйв как позитивно переживаемое эмоциональное состояние человека, сопровождающееся воодушевлением, стремлением к трудной цели.

Представления о драйве в контексте восприятия трудной жизненной задачи

Теоретические основания представлений о драйве, используемые в данном исследовании, были предложены при разработке модели типов ориентаций в трудных ситуациях (Битюцкая, 2018). При этом ориентация определяется как направленность сознания (внимания) на поиск и выбор определенных стимулов ситуации. Эта концептуальная модель создавалась на материале ТЖЗ — таких ситуаций, которые предполагают достижение значимой трудной цели и подконтрольны человеку. Важно учесть, что к трудной ситуации (задаче) мы относим воспринимаемую ситуацию, то есть ту субъективную реальность, которую сам человек категоризирует как жизненную трудность.

Модель основывается на значимом для современной психологии копинга конструкте, предполагающем два типа направленности: на приближение к стрессовой ситуации или уход от нее (избегание) (approach and avoidance). Приближение и уход описывают когнитивную и эмоциональную активность, которая ориентирована либо на восприятие угрозы, либо на отвлечение внимания от нее (Roth, Cohen, 1986). В ходе эмпирических исследований (Битюцкая, Корнеев, 2020) оказалось, что, во-первых, больша́я часть людей сообщает о приближении и уходе одновременно, то есть об амбивалентном отношении к трудной задаче; во-вторых, что приближение не однородно. Выделены три типа приближения: оптимальный (при достижении трудной цели затрачивается столько усилий, сколько требуется по условиям задачи), максимальный (уровень цели завышается, необходимы максимальные усилия), «драйвовый» (высокий уровень цели связан с привлекательностью трудности, ее восприятием «как шанса испытать себя, зарядиться энергией и позитивными эмоциями» (Битюцкая, 2018, с. 47)).

Далее рассмотрим наши представления о драйве (Битюцкая, 2018) и сопоставим их со схожими конструктами.

Драйв характеризуется стремлением к увеличению трудности задачи, усилиями, избыточными по отношению к первоначальной цели. Теоретическим основанием, позволяющим концептуализировать этот феномен, стала теория надситуативной активности В.А. Петровского, которая описывает «деятельность над порогом ситуативной необходимости, побуждаемую возможностями, превышающими исходный уровень требований» (Петровский, 2013, с. 368).

Драйв предполагает поиск трудностей, максимальную удовлетворенность человека в процессе их преодоления, его можно рассматривать в контексте внутренней мотивации стремления к трудности. В этом плане пересечения обнаруживаются с теорией М. Чиксентмихайи о внутренне мотивированной активности как деятельности, «приносящей вознаграждение независимо от ее конечного продукта или любых внешних благ» (Nakamura, Csikszentmihalyi, 2002).

Переживание драйва связано с позитивными эмоциями (интересом, любопытством, воодушевлением), мотивирующими субъекта на активность. Ранее было показано, что актуализация положительных эмоций при столкновении человека со стрессовыми событиями связана с особыми процессами совладания (Folkman, 2008). В современных исследованиях эта идея получила развитие и эмпирические подтверждения в рамках концепции позитивных эмоций «The Broaden-and-Build Model». Согласно модели, построенной в рамках этой концепции, радость, интерес, удовлетворение способствуют расширению репертуара потенциальных копинг-стратегий, а также формируют устойчивые личностные ресурсы (Fredrickson, 2001; Gloria, Steinhardt, 2016).

Рассматривая идею расширения объема сознания применительно к широте (полноте) образа ТЖЗ, важно отметить, что при эффективном достижении цели «расширение» сознания является лишь первой его стадией (Битюцкая, 2020). Так, в «модели Рубикона» Х. Хекхаузена, описывающей произвольную регуляцию, выделено два состояния сознания: мотивационное состояние максимально открыто для получения новой информации (процесс обдумывания характеризуется как широкий), волевое — сфокусировано на реализации намерения (сознание сужено, восприятие селективно и направлено на достижение цели) (Хекхаузен, 2003).

Драйв определяет такую стратегию достижения трудной цели, при реализации которой человек ощущает себя максимально активным, сфокусированным на достижении и испытывает связанные с этим чувства удовольствия и предстоящего успеха. Это согласуется с определением вызова в трансактной теории стресса и копинга Р. Лазаруса и С. Фолкман как оценки стрессовой ситуации, при которой субъект выделяет возможности овладения мастерством или получения выгоды, а также переживает чувство риска и позитивные эмоции (возбуждение, радость) (Lazarus, Folkman, 1984).

Основное отличие драйвового типа восприятия ТЖЗ от перечисленных конструктов состоит в том, что он не ограничивается отдельно оценками, эмоциями, действиями или мотивацией, а представляет собой целостный паттерн, развивающийся при столкновении с ТЖЗ. Драйвовый тип включает в себя ряд компонентов, обладающих определенной динамикой (ощущение контроля над ситуацией, положительные эмоции и прогнозы развития событий, повышение сложности задачи и др.). Отметим, что динамический аспект как развитие во времени процесса восприятия трудной ситуации и определенного поведения, связанного с ней, на данный момент остается не раскрытым. Кроме того, важно отметить некоторые особенности драйва, полученные в эмпирических исследованиях и показывающие необходимость продолжения изучения этого феномена.

Исследование, основанное на субъективных отчетах респондентов и количественной обработке данных (стандартизированный опросник), показывает, что с повышением уровня драйва возрастает вероятность активности, направленной на разрешение трудности. То есть по мнению людей, переживающих драйв, при взаимодействии с задачей они активно и эффективно действуют в направлении к цели, приближаясь к ней (Bityutskaya, Korneev, 2021). В то же время результаты имитационной игры-головоломки, позволяющей проводить наблюдение за групповым решением трудной задачи и замерять время достижения результата, показывают, что в тех группах, где проявляется драйв, участники во время дебрифинга оценивают свою удовлетворенность игрой как максимальную. Однако по времени эти команды не бывают высокоэффективными: поскольку игроки ориентированы на процесс игры, они часто проявляют азарт и усложняют задачу (Битюцкая, 2021). Таким образом, на основе разных методик мы получили различные проявления драйвового типа восприятия трудных задач. Дальнейшее развитие представлений о нем предполагает анализ результатов настоящего исследования в сопоставлении с этими противоречивыми, на первый взгляд, данными.

Программа исследования

Цель настоящего исследования — расширить понимание драйва за счет анализа и обобщения смыслов, описывающих отношение людей к ТЖЗ, воспринимаемых по типу «драйв»; соотнести эти результаты с концептуальной моделью, дополнить ее на основе эмпирических результатов.

Задачи исследования:

1) выявить структуру развернутых описаний ТЖЗ, относящихся к типу «драйв», что позволит описать скрипт (последовательность действий, направленных на анализ трудной задачи);

2) проанализировать мотивационные факторы, которые определяют привлекательность задачи, самого переживания драйва и мотивацию стремления к трудности в целом;

3) описать особенности взаимодействия субъекта с задачей в кратко- и долгосрочной перспективе.

Выборка. В общей сложности в исследовании приняли участие 600 человек, из них 180 мужчин и 420 женщин в возрасте 19–52 года (M=24,9; SD=5,8) — студенты московских вузов, а также работающие специалисты с высшим и средним специальным образованием, жители Москвы и Московской области. Тип, описывающий стремление к трудности, выявлен в 10% случаев. Материалом исследования стало 61 описание ТЖЗ, восприятие которых отнесено к типу «драйв».

Мы использовали следующие методики.

1. Методика структурированного описания ситуации операционализирует восприятие ТЖЗ и позволяет получить качественные данные. Она включает вводную инструкцию, в которой респонденту предлагается сформулировать свою актуальную жизненную задачу. Далее необходимо ответить на шесть открытых вопросов о восприятии, совладании с ситуацией, целях в ней, возможностях и ограничениях, максимально успешном и неуспешном исходе. Каждый респондент вначале описал актуальную для него ситуацию в соответствии с данной инструкцией, а затем проанализировал эту ситуацию с помощью опросника.

2. Опросник «Типы ориентаций в трудной ситуации» (ТОРС) предназначен для диагностики ориентаций, направленных на приближение к трудной задаче: драйв, тщательность, ориентация на возможности; и на уход от решения проблемы: избегание, бездействие, беспечность. Ориентации на сигналы угрозы и на препятствия — могут сочетаться как с приближением, так и с уходом (Битюцкая, Корнеев, 2020).

Обработка результатов состояла из двух этапов. На первом из них весь массив данных (600 описаний ТЖЗ) был разделен на типы воспринимаемых ТЖЗ (подробно процедура разделения на типы: Bityutskaya, Gasanov, Khazova, Patrashkin, 2024). На втором этапе описания, отнесенные к типу «драйв», мы анализировали с помощью качественного анализа.

Качественный анализ

Для обработки данных, полученных с помощью методики структурированного описания ситуации, использовался качественный анализ, в процессе которого реализованы принципы «объясняющего понимания» и реконструкции психологической реальности посредством изучения смысловой структуры текста. Это предполагало сведение данных к «повторяющимся смысловым паттернам и кластерам значений, включающим ряд основных характеристик схожих друг с другом единичных исследовательских случаев» (Мельникова, Хорошилов, 2020, с. 69). Исходя из этого, в описаниях трудных ситуаций мы индуктивно (опираясь на данные, а не на теоретические представления) выделяли паттерны, а затем объединяли их в темы или смысловые категории, например: привлекательная задача, констатация сложности, широта сознания. В процессе представления результатов исследования в этой статье применяется стратегия «насыщенных описаний», предполагающая репрезентацию цитат из отчетов респондентов (Там же, с. 68), чтобы передать их опыт переживания и восприятия ситуации.

Кроме того, для решения задачи выявления структуры развернутых описаний ТЖЗ мы опирались на предложенные В.Я. Проппом принципы, которые легли в основу анализа морфологии волшебной сказки: определение структурных признаков текста на основе постоянных, устойчивых элементов — составных частей произведения, их группировки и последовательности (Пропп, 1928, с. 30–31). Мы полагаем, что такая структура позволяет выявить скрипт драйва. Скрипт при этом определяется согласно дефиниции, предложенной Г.М. Андреевой, как описание цепи действий, уместных в определенной ситуации и организованных вокруг некоторой цели. Скрипт позволяет прогнозировать развитие этой ситуации (Андреева, 2009).

Результаты

Скрипт драйва

Анализ структуры развернутых описаний ТЖЗ, восприятие которых относится к типу «драйв», позволил выделить следующие пять компонентов этой структуры.

1. Формулируется привлекательная задача или описывается активность

Типичное описание ТЖЗ, в которой люди испытывают драйв, обычно начинается с повествования о чем-то привлекательном, грандиозном, глобальном, — например, о реализации мечты, поступлении в магистратуру, покупке нового жилья, переезде на новое место, гармоничном совмещении личной и профессиональной сфер, выгодном предложении, поиске работы, которая будет «в удовольствие». При этом часты сообщения об интересе к задаче, который сочетается с тягой к новизне и неопределенности, с желанием глубже понять, разобраться в предмете, с исследовательской активностью.

В ряде случаев вначале не формулируется привлекательная задача, но всегда описывается активность или (в редких случаях) избавление от скучной и «бессмысленной» деятельности, что в общем подтверждает тягу «драйвовых» людей к интересному, необычному, крупному.

2. Рефлексируется амбивалентное отношение к задаче

2А —амбивалентность. Часто сразу после описания привлекательной задачи следует ее амбивалентная оценка, которая показывает противоречие, двойственное отношение. Амбивалентность описывается следующими подкатегориями:

- двойственные эмоции и переживания («нестабильный эмоциональный фон», «ситуация меня воодушевляет и пугает одновременно»);

- отсутствие, недостаток или потеря ресурсов («для меня это новая и интересная задача, но из-за большой ответственности и отсутствия времени она становится для меня обузой»; «мне не хватает сил — ни моральных, ни физических»);

- колебания активности и энергии («периоды апатии, равнодушия… и периоды бурного подъема энергии»);

- колебания уверенности («во мне то есть уверенность в отношении этого проекта, то она пропадает»);

- дилемма («необходимо принять решение об увольнении и сообщить об этом руководителю, с которым у нас сложились теплые отношения»);

- страх неудачи («старт нового проекта, боязнь неудачи»);

- расхождение мечты и реальности, разочарование («мечты одни, а реальность другая»);

- риск («…но я рискую потерять достигнутое»);

- сомнения («насколько я подходящая кандидатура, чтобы пройти испытательный срок»).

2К — колебания или «качели» — также описывают тему амбивалентного отношения к задаче, но в расширенном или продолженном варианте. Если представить, что в драйве ставится высокая цель, то можно говорить о спаде (аргументы против цели, отрицательные эмоции, снижение активности) и подъемах, взлетах (приближение к цели, позитивные эмоции, вдохновение, повышение активности). В ряде случаев описание трудности содержит несколько идущих подряд амбивалентных оценок либо описаны колебания вверх-вниз. При этом «вверх» — это вдохновение, прилив энергии и сил, «яркие чувства», «толчок». «Внизу» оказываются прошлые неудачи, угрозы и трудности или амбивалентная оценка, в которой заявлен некий ограничитель активности или утомление.

В целом важной особенностью амбивалентного отношения к задаче, характерного для драйва, является то, что оно не приводит к избеганию. Функция колебаний при этом — отрефлексировать и взвесить альтернативы, просчитать «цену» принимаемого решения, осмысленно в нем утвердиться. Однако подчеркнем, что для драйва характерно то, что решение принимается в пользу «драйвового» желания. Более подробно это будет описано в четвертом пункте.

3. Констатируется сложность задачи

Далее отмечается сложность задачи. Это может сочетаться с оценками новизны, неопределенности, динамичности ситуации, с описанием «борьбы», необходимости больши́х затрат усилий или заменяться чем-то из этого списка. Приведем примеры.

Сложность, трудность: «это сложная, но очень интересная задача»; «часто плачу от безысходности, от того, что сложно»; «очень сложно перестроиться»; «это одна из самых сложных задач всей жизни»; «реализую самые сложные и дерзкие планы».

Новизна, неопределенность: «тема для меня совершенно незнакомая, открытых данных практически нет»; «раньше мне никогда не приходилось готовить книгу в печать»; «для меня это новая и интересная задача»; «вызывает состояние неопределенности».

Затраты усилий: «но необходимо приложить титанические усилия»; «мне приходится очень много работать».

«Борьба»: «но я борюсь, беру себя в руки и делаю это».

Таким образом, люди, переживающие драйв, отдают себе отчет в психологической цене решения, при этом его привлекательность столь высока, что они готовы платить за него высокую цену: «…и главное — я не готова отказаться: слишком ценны возможности». Более того, признав задачу сложной, человек далее соглашается с тем, что за нее стоит браться. Иными словами, сложность здесь выступает мотиватором, способствующим принятию задачи и выполнению ряда действий.

4. Выбор делается в пользу «драйвового» желания

«Драйвовое» желание — один из ключевых признаков стремления к трудности — некая высокая цель, зачастую граничащая с мечтой и иногда не вполне реалистичная, потому что преувеличена, возведена до максимального, идеального уровня. Часто «драйвовое» желание связано с поиском интересных дел и ярких новых впечатлений, со сменой места жительства, с путешествиями.

«Создать популярный ресурс с завораживающим дизайном. Этот журнал о путешествиях призван вдохновлять людей менять свои жизни и путешествовать больше. Совершать спонтанные действия, которые изменят их жизнь к лучшему. Наши читатели — люди, не боящиеся перемен».

Отметим, что в описаниях ТЖЗ, восприятие которых отнесено к типу «драйв», компоненты скрипта (1–4) могут располагаться в иной последовательности, и цель не всегда формулируется как изначально привлекательная. Но «драйвовое» желание есть в каждом описании. Оно формулируется не только при ответе на шестой вопрос (об успешном варианте развития событий), но и в других пунктах. Выбор такого желания и решение следовать ему, заявленное в рамках описания, является значимым индикатором драйва.

5. Детализируются успех и перспективы саморазвития

Детализация успеха означает подробное формулирование успешных вариантов развития ситуации. Их реализация предполагается по нескольким сюжетным линиям, показываются максимально привлекательные, лучшие, идеальные перспективы. При этом значимы не только материальные результаты и достижения, но и перспективы саморазвития и самосовершенствования.

Примеры детализированного описания успеха:

«Найти работу, которая будет радовать меня и людей вокруг (и еще приносить деньги…). Чтобы на ней я могла общаться с увлеченными людьми, ловить вдохновение и передавать другим, узнавать интересные вещи и глубже изучать их, заниматься творчеством, делиться своими мыслями и находками, красиво одеваться и смотреть на красивое, быть в хорошем настроении, успевать отдыхать, читать книжки и т.д.».

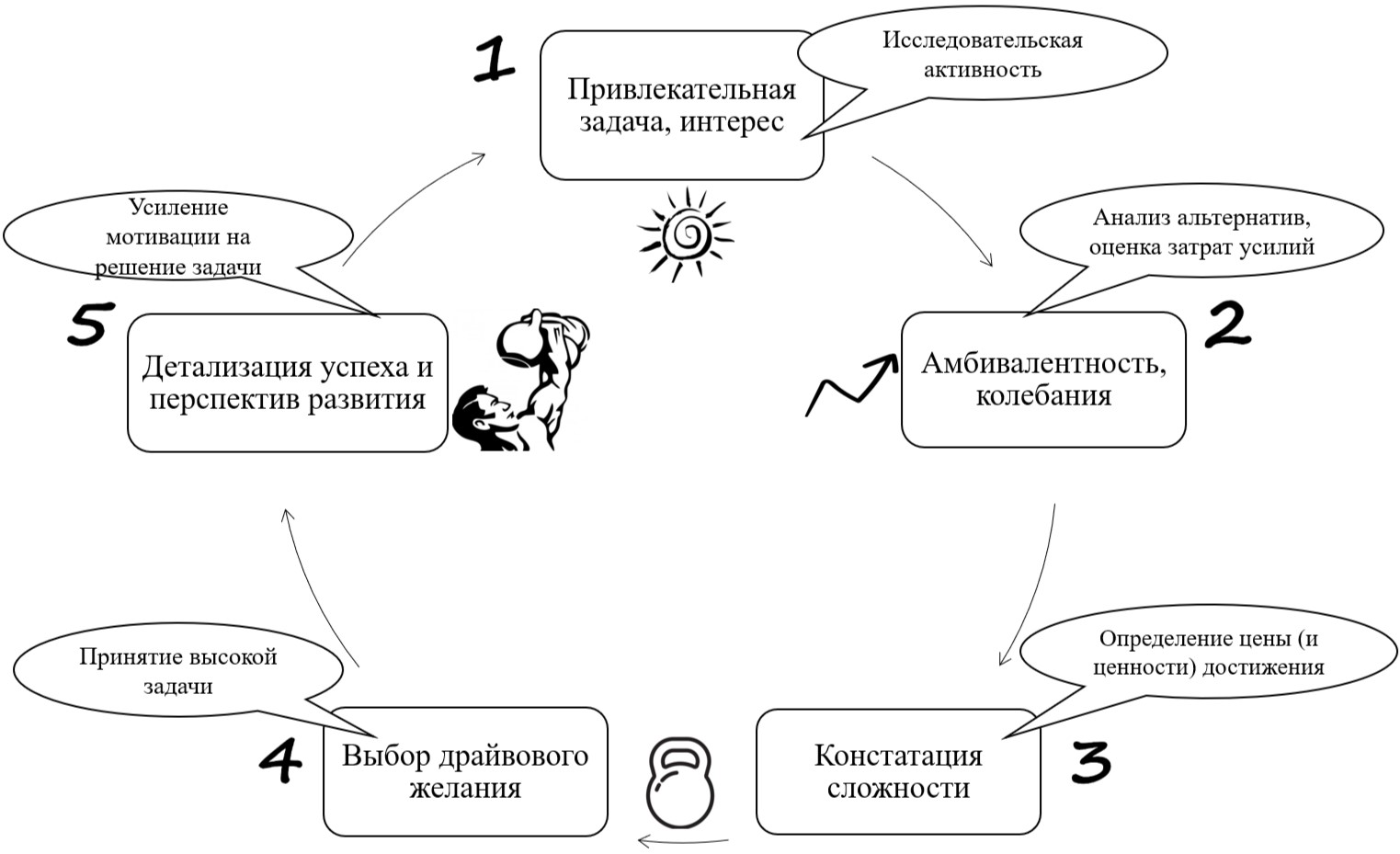

Итак, мы выходим на итоговую формулу, описывающую скрипт драйва как типа восприятия трудности:

1 – 2А (и/или 2К) – 3 – 4 – 5.

В схематическом виде эта формула представлена на рисунке.

Все пять компонентов этого скрипта мы нашли в 30 развернутых описаниях (из 61 описания ТЖЗ, восприятие которой относится к типу «драйв»); еще 18 случаев содержат четыре из пяти компонентов. Оставшиеся 13 случаев, в которых скрипт драйва не обнаружен, либо представляют собой слишком краткие описания, либо включают цель избавления от чего-либо неприятного. Однако все эти случаи содержат отдельные компоненты скрипта, а также мотивационные факторы, которые анализируются далее.

Анализ содержания ТЖЗ в тех случаях, которые описывает представленный скрипт, показал, что большинство из них относятся к стадии формулирования и принятия цели, т.е. респондент сообщает о задаче, которую нужно решить в будущем, либо фиксирует неудовлетворенность положением дел и необходимость жизненных изменений. Такие изменения определяются как предстоящая задача. В некоторых случаях респонденты описывают динамику восприятия ситуации, подробно разбирают стадию ее развития, принятия задачи, находясь в этот момент на этапе разочарования происходящим. В целом проведенный анализ позволил предположить, что полученный скрипт описывает начальную стадию взаимодействия субъекта с ситуацией (в процессе которой усиливается мотивация и принимается трудная задача) или краткосрочное решение задачи. Для последующих стадий или долгосрочной перспективы могут существовать иные механизмы, которые мы рассмотрим в разделе «Ловушки драйва».

Мотивационные факторы драйва

Качественный анализ ответов, реализованный в данной работе, позволяет описать особенности драйва, которые способствуют появлению мотивации стремления к трудности. Далее мы отвечаем на вопрос: чем притягателен драйв для переживающего его субъекта?

Широта сознания, яркость мира и чуткость

Люди, воспринимающие трудность по типу «драйв», сообщают о многих реализованных вариантах копинга, многих занятиях и действиях, высокой активности, о большом количестве дел, которые удается успеть сделать, о добавлении к обыденным делам творчества и спорта, о насыщенной смыслами коммуникации. Для таких людей характерна панорамность восприятия ситуации: способность видеть разные ее стороны, а также альтернативы развития событий. Все это говорит о широте сознания.

«Стало гораздо больше общения с людьми, которые меня радуют… много музыки каждый день: от концертов Стравинского до тяжелого техно, — кажется, что не я слушаю, а она меня слышит. Театр, балет, кино, книги, вкусная еда. Много гулять пешком и наблюдать за жизнью города и природой. Много спорта: дважды в неделю бокс и трижды — пилатес. Выполнять свои планы, без накапливания долгов — по крайней мере, ненамеренного. Учиться я обожала всегда, но, наверное, сейчас более осознанно понимаю, насколько мне нужна учеба в самом широком смысле и насколько она помогает мне саму себя структурировать и “держать на плаву”. Более серьезно стала относиться к работе: беру заказы, которые действительно интересны, и наблюдаю за собой — что именно мне нравится (я фрилансер по ряду профессий). Также хочу попробовать некоторые новые интересующие меня профессии, но пока не совсем удается это встроить в свой график... Еще ответственнее стала относиться к своим занятиям в лицее (веду спецкурс у подростков по литературе и философии) и больше следить за тем, чтό обсуждаю с детьми, более серьезные вопросы стала с ними поднимать. В общем, наверное, можно обозначить это все как накопление большого количества самых различных впечатлений каждый день…»

Удовольствие от активности, широкий диапазон мыслей и чувств, творческий подход к делу связаны с яркостью восприятия мира и себя. Характерная для драйва особенность проявляется в придании особых смыслов обычным вещам, повышении чувствительности к обстановке и своим потребностям, т.е. чуткости, которую рефлексирует субъект.

«Каждый шаг придает столько сил, энергии, удовольствия и такого яркого, почти физического чувства / ощущения “самой себя”, что мыслей остановиться пока не было. Это помогает прислушиваться к себе максимально чутко».

Положительная переоценка и возможности

Во многих отнесенных к драйвовому типу отчетах, которые содержат описания эмоций, можно обнаружить также подробные описания положительных сторон ситуации и придание ей новых смыслов, что обозначается в исследованиях копинга как «позитивная переоценка». Большинство из этих смыслов сводится к новым возможностям. Приведем примеры.

«Возможности заключаются в том, что я могу получить бесценный опыт в работе с клиентами компании, в частности пополнить знания и навыки».

«Я считаю, что при соблюдении условий, которые позволят прогрессировать в этом направлении, будет возможно значительно улучшить здоровье и самочувствие».

Важными темами в описаниях являются саморазвитие, изменения в себе, удовольствие от них. Часто за этим стоит мотив самопознания, «знакомства с собой».

«Думаю, что настоящее положение дел очень полезно для лучшего знакомства с собой».

«Любую сложную ситуацию я воспринимаю как… способ совершенствоваться».

Мечта, волшебство и «расколдовывание себя»

Значимый признак драйва, который не встречался в описаниях других типов восприятия ТЖЗ, связан с дискурсом мечты и волшебства при описании цели, успеха и возможностей, например:

«Решиться исполнять свои мечты о будущем прямо сейчас (занятие любимым делом и переезд). … Серьезное ограничение лишь одно — мой любимый и самый близкий человек, главный спутник последних восьми лет. Он тоже кардинально меняет жизнь, и мы все больше понимаем, что наши мечты о будущем не совпадают».

При этом в ряде случаев описание воспринимаемой ситуации связано с символикой магии, содержит «элемент чудесного» (оборот В.Я. Проппа, 1928). Можно предположить, что механизм магического мышления, характерный для драйва, определяют интерес, любопытство, притягательность загадочного, необычного и удивительного, а также прилив сил, связанный с этими переживаниями. Иными словами, восприятие ситуации сквозь призму чудесного увеличивает ощущаемые возможности вплоть до предельно высокого уровня («возможности справиться с ситуацией любой сложности»), который предпочтителен для человека. Тем самым магические темы оказываются своеобразной интуитивной психотехникой, необходимой для совладания с высокой сложностью. Ведь цель-мечта, которая интересна в состоянии драйва, требует максимально высоких затрат ресурсов.

В то же время обращение к мечтам, волшебству, магии можно рассматривать как средство избегания скуки и монотонности жизни, которые людьми, стремящимися к трудности, воспринимаются как тлетворные. Потребность в ярких впечатлениях, а также в постоянной активности («вечном двигателе») является важной составляющей мотивации таких людей. Например, одна из ТЖЗ сформулирована как «нехватка эйфорических / интенсивных ощущений».

Отметим также, что в отчетах отражена и другая сторона «магического мышления», названная одной из участниц исследования «расколдовывание себя». В определенный момент мечты разбиваются, противопоставляются реальности, происходит разочарование:

«Событие, которое должно было произойти, оказалось настолько ярким в моих фантазиях, что, столкнувшись с ним в реальности, я испытала разочарование».

«Я очень долго шла к тому, чтобы работать там, поставила себе цель-мечту и достигла ее. Было тяжело, но я была счастлива. Приходя на работу, ощущала себя, как в фильме «Дьявол носит Prada», горела желанием работать, развиваться. Но оказалось, что красивая только обложка. В последнее время я начала сталкиваться с ужасным отношением со стороны руководства, с равнодушием. … На самом деле такая ситуация была всегда, просто я особо этого не замечала, радовалась тому, что работаю тут».

Ловушки драйва

Проведенный анализ в сопоставлении с результатами, полученными в более ранних исследованиях (Битюцкая, 2021; Bityutskaya, Korneev, 2021), позволяет выделить неявные процессы, сопутствующие драйву и существенно усложняющие путь достижения цели либо вовсе препятствующие этому, в долгосрочной перспективе создающие условия для отказа от цели и переключения внимания на другие задачи.

1. При переживании жизненной трудности по типу «драйв» привлекательность задачи может быть изначально высокой и вызывать чувства прилива и избытка сил, мотивации («возгонка влечения», по В.А. Петровскому). В момент столкновения с трудностью субъект, переживающий драйв, ориентирован на это состояние и не думает о том, что через некоторое время может произойти упадок сил. Поэтому объем задач, которые человек берется решить (и/или срок выполнения), могут быть нереалистичными, не соответствующими имеющимся возможностям.

2. Высокая тяга к новизне и неопределенности, характерная для драйва, также содержит оборотную сторону, обозначим ее как утрату интереса к тому, что проработано, а значит, стало известным. Можно ожидать, что человек, испытывающий драйв, будет легко вовлекаться в новые проекты, не доводя предыдущие до полного завершения. Следовательно, планомерное достижение начальной цели будет прерываться и откладываться на более поздний срок, что снижает шанс получения результатов в долгосрочных проектах.

3. На первый взгляд, драйв кажется исключительно позитивным и приятным переживанием, но это касается лишь одной фазы — «взлет». При взаимодействии с ситуацией, предполагающей высокую (а значит энергозатратную) цель, неминуема следующая фаза — «спад». На основании анализа описаний ТЖЗ можно утверждать, что большинство людей, испытывающих драйв, эмоциональны: их описания экспрессивны в отношении как положительных, так и отрицательных эмоций. Спад наступает в моменты исчерпанности ресурсов, опустошенности, вызывает отрицательные эмоциональные переживания, которые зачастую связаны с «тоской по драйву». Другими словами, если драйв является важным для человека переживанием, периоды вынужденного бездействия из-за отсутствия сил сопровождаются желанием вернуться в это состояние. Драйв — это не «вечный двигатель», а поиски его и мечта о нем.

4. При том, что драйв субъективно переживается как максимальное приближение к достижению цели, затрачиваемые при этом усилия нельзя назвать оптимальными. Во-первых, избыток мотивации способствует постановке других целей — связанных с испытаниями, созданием и преодолением препятствий, с самосовершенствованием. Во-вторых, зачастую при драйве субъект в полной мере не осознает, что в связи с привлекательностью задачи он усложняет ее условия и создает для себя дополнительные трудности. В-третьих, при драйве процесс обладает для субъекта самоценностью. В этом процессе человек получает удовольствие от преодоления трудности и чувство самореализации, в пределе — чувство «я живу!». Притягательность и ценность процесса для субъекта означает его желание длить трудную ситуацию, в то же время переход к финальному этапу откладывается. Это ведет к увеличению сроков решения задачи.

Описанные факторы характеризуют долгосрочную динамику взаимодействия субъекта с ситуацией при ее восприятии по типу «драйв».

Обсуждение

В этом исследовании на основе качественного анализа данных мы показали, что, с одной стороны, драйв может рассматриваться как тип восприятия трудности, при котором субъект достигает трудных целей, испытывая энтузиазм, высокий эмоциональный заряд и внутреннюю мотивацию (стремление). Вместе с тем при рутинной и неинтересной деятельности, при отсутствии трудности, новизны и неопределенности человеку, для которого важно переживание драйва, становится скучно. Проведенное исследование подтверждает представления о драйве, предложенные в рамках разработки концептуальной модели (Битюцкая, 2018), и дополняет ее подробным описанием мотивационных факторов, а также механизмов, которые определяют снижение мотивации со временем.

Наряду с этим мы выявили некоторые особенности драйва, которые ранее описаны не были. Драйв предполагает амбивалентное отношение к задаче. Однако несмотря на колебания энергии и эмоций, оценку затрат и негативных альтернатив, которые в данном случае составляют содержание амбивалентного отношения, субъект все же делает выбор в пользу высокого достижения. Иными словами, амбивалентное отношение, которое он испытывает на определенной стадии взаимодействия с задачей, позволяет осознанно самоопределиться относительно выбора в пользу высокой и привлекательной цели. Новыми являются также данные о том, что наряду с позитивными эмоциональными переживаниями паттерн драйва в долгосрочной перспективе может включать спады настроения, связанные с разочарованием, потерей интереса, опустошенностью.

Полученные результаты позволяют также предположить, что драйв связан с «позитивным циклом копинга», при котором появляются новые привлекательные смыслы, увеличивается прилив сил и возможностей, расширяется объем сознания. Однако это способствует движению к цели только на первом этапе взаимодействия с ситуацией. Согласно модели Рубикона (см.: Хекхаузен, 2003), должен наступить следующий этап, сужающий сознание и позволяющий сфокусироваться на достижении. Эта фаза для человека, стремящегося испытывать драйв, может ассоциироваться со скукой, монотонностью деятельности, дефицитом новых впечатлений, поэтому возможно избегание перехода на второй этап (волевого состояния сознания). В данном контексте отметим, что роль положительных эмоций в ситуационном аспекте не столь однозначна, как это показывают исследования, выполненные в русле теории «The Broaden-and-Build Model» (Fredrickson, 2001). Согласно этой теории, позитивные эмоции способствуют расширению объема сознания и репертуара копинг-стратегий. Однако на основе полученных данных о драйве мы видим, что такое состояние (мотивационное, по Х. Хекхаузену) само по себе становится привлекательным для субъекта и является одним из факторов ориентации на процесс в условиях ТЖЗ. В свою очередь, это удлиняет или существенно затрудняет путь к результату.

В целом для эффективного достижения цели, предполагающей длительный контакт с трудной задачей, может быть важно редуцировать драйв, но не в том смысле, который сформулировал К.Л. Халл, а в смысле осознанного снижения (саморегуляции) драйва. К факторам такой редукции драйва относятся: 1) постановка и контроль сроков достижения конкретных результатов; 2) саморегуляция эмоций (негативных и позитивных); 3) творчество при создании продукта деятельности; 4) повышение ценности результатов (а не только процесса), при этом результаты должны быть для субъекта значимы, новы, масштабны, и, что особенно важно, они должны сулить возникновение новых интересных трудностей.

Заключение

Драйвовый тип восприятия трудной ситуации характеризуется привлекательностью задачи и интересом к ней, обусловленными ее новизной, сложностью, а также возможностями испытаний для человека и его самосовершенствования. В данном случае можно говорить о стремлении к ТЖЗ как наиболее высоком уровне внутренней мотивации. Такую мотивацию определяют также яркость восприятия мира и себя, особые смыслы, связанные с желанием достичь цели-мечты.

По итогам исследования можно признать, что человек, испытывающий драйв при необходимости решения ТЖЗ, эффективно справляется с не слишком длительными, творческими и амбициозными проектами, связанными главным образом с профессиональной деятельностью и саморазвитием и имеющими четко очерченные сроки. Для успешной реализации долгосрочных проектов и сохранения целенаправленности действий важно, чтобы человек осознанно регулировал проявления своего драйва.

Это исследование показало также, что со временем мотивация субъекта, переживающего драйв, может снижаться. К психологическим механизмам, определяющим отказ от цели и переключение внимания на другие задачи, относятся желание длить процесс, угасание новизны, разочарование из-за невыполненной в срок задачи или из-за расхождения мечты и реальности. При этом назовем и факторы, позволяющие субъекту противостоять уходу от цели, — это драйвовое желание и усиление мотивации стремления к трудности за счет привлекательных перспектив, открывающихся в процессе достижения цели. В целом мы показали неоднозначность и амбивалентность драйва, которая, вероятно, связана в первую очередь с колебаниями субъективно ощущаемой энергии и эмоциональных переживаний.

Проведенное исследование позволило выделить скрипт, обнаруженный в 49% описаний восприятия ТЖЗ, отнесенного к драйвовому типу. Этот скрипт включает пять составляющих: 1) определяется задача, которая привлекательна для человека и/или требует его высокой активности, что вызывает его интерес к жизненной ситуации и исследовательское поведение; 2) оцениваются альтернативы и затраты усилий, приводятся аргументы не только «за», но и «против» достижения цели, что проявляется в амбивалентных оценках и эмоциях; 3) констатируется сложность, тем самым увеличивается ценность достижения высокой цели в ситуации; 4) выбор делается в пользу драйвового желания, что означает принятие высокой задачи; 5) детально анализируются успешные варианты развития ситуации, что усиливает мотивацию решения задачи.

Намечая перспективы данной темы, отметим важность дальнейшего изучения динамики драйвового восприятия трудности посредством дизайна панельного исследования. Это позволит на основе данных нескольких опросов, проведенных на постоянной выборке, проследить изменения воспринимаемых характеристик ТЖЗ в течение некоторого периода времени.

Литература

- Андреева Г.М. Психология социального познания: Учеб. пособ. для студентов вузов. 3-е изд. М.: Аспект Пресс, 2009. 303 с.

- Битюцкая Е.В. Имитационное моделирование при изучении группового копинга // Социальная психология личности и группы в трансформирующейся России: Мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. (Курск, 16–17 декабря 2021 г.) / Отв. ред. проф. С.В. Сарычев. Курск: ЗАО Университетская книга, 2021. С. 148–151.

- Битюцкая Е.В. Структура и динамика образа трудной жизненной ситуации // Вопр. психол. 2020. №3. С. 116–131.

- Битюцкая Е.В. Типы ориентаций в трудных ситуациях // Вопр. психол. 2018. №5. С. 41–53.

- Битюцкая Е.В., Корнеев А.А. Диагностика восприятия жизненных трудностей: ситуационный опросник Типы ориентаций в трудной ситуации // Вестн. Моск. государственного областного университета (электронный журнал). 2020. №4. С. 141–163. doi:10.18384/2224-0209-2020-4-1047

- Мельникова О.Т., Хорошилов Д.А. Методологические проблемы качественных исследований в психологии. М.: Акрополь, 2020. 236 с.

- Мещеряков Б.Г. Гипотеза редукции драйва // Большой психологический словарь / Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. М.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. С. 97.

- Петровский В.А. «Я» в персонологической перспективе. М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2013. 504 с.

- Пропп В.Я. Морфология сказки. Л.: Academia, 1928. 152 с.

- Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. 2-е изд. СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003. 860 с.

- Bityutskaya E.V., Gasanov E. E., Khazova K. V., Patrashkin N. A. Classifying the Perception of Difficult Life Tasks: Machine Learning and/or Modeling of Logical Processes // Psychology in Russia: State of the Art. 2024. Vol. 17. N. 2. P. 64–84.

- Bityutskaya E.V., Korneev A.A. Subjective appraisal and orientations in difficult life situations as predictors of coping strategies // Psychology in Russia: State of the Art. 2021. V. 14 (3). P. 180–199.doi;10.11621/pir.2021.0312

- Fredrickson B.L. The role of positive emotions in positive psychology. The broaden-and-build theory of positive emotions // Am. Psychologist. 2001. V. 56 (3). Р. 218–226. doi:10.1037//0003-066x.56.3.218

- Folkman S. The case for positive emotions in the stress process // Anxiety Stress Coping. 2008. V. 21 (1). P. 3–14. doi:10.1080/10615800701740457

- Gloria C.T., Steinhardt M.A. Relationships among positive emotions, coping, resilience and mental health // Stress & Health. 2016. V. 32 (2). Р. 145–156. doi:10.1002/smi.2589

- Hull C.L. Principles of behavior: Аn introduction to behavior theory. N.Y.: Appleton-Century-Crofts, inc. 1943.

- Kahler T. Drivers: The key to the process of scripts // Transactional Analysis Bull. 1975. V. 5 (3). Р. 280–284. doi:10.1177/036215377500500318

- Lazarus R.S., Folkman S. Stress, appraisal and coping. N.Y.: Springer Publishing Co, 1984.

- Nakamura J., Csikszentmihalyi M. The concept of flow // Snyder C.R., Lopez S.J. (еds). Handbook of positive psychology. N.Y.: Oxford Univ. Press, 2002. Р. 89–105.

- Roth S., Cohen L. Approach, avoidance, and coping with stress // American Psychologist. 1986, V. 41 (7). P. 813–819. doi:10.1037//0003-066x.41.7.813

- Weiner B., Schneider K. Drive versus cognitive theory: A reply to Boor and Harmon // J. Pers. and Soc. Psychol. 1971. V. 18 (2). Р. 258–262. doi:10.1037/h0030805

Исследование выполнено в рамках гранта №23-28-01255 Российского научного фонда.

Статья публикуется с авторскими сокращениями и изменениями по источнику: Битюцкая Е.В. Феномен стремления к трудности // Вопросы психологии. 2023. Том 69. №3. С. 50–66.

\часть людей испытывают стремление к трудности\

Уважаемая Екатерина Владиславовна, ни один нормальный человек не стремится к трудности ради трудности, это он стремится к реализации ТЖЗ, которая из-за её отдалённости бывает окружающим и не видна. Что зачастую определяется как проявление силы воли.

Если вернуться к традиционным определениям... ТЖЗ - самореализация, драйв - мотивация, то вот что получается в сухом остатке...

Пресловутая потребность в самореализации конечно существует, но посудите сами, какие БАЗОВЫЕ мотивации за ней стоят…

1. Тщеславие, потребность в славе.

2. Честолюбие, потребность в превосходстве.

3. Страх смерти, потребность оставить о себе память.

4. А если цель самореализации призвана приносить пользу людям, то примешивается ещё и эмпатическая мотивация.

5. Если способ самореализации совпадает с профессиональной деятельности, то самореализация позволяет ещё удовлетворять и физиологические потребности, тем доходом, который она приносит.

6. А кроме того, самореализация удовлетворяет ещё и эмоциональную потребность человека, потому что это дело обязательно для него интересно…

Вот такой у меня взгляд на поднятую вами проблему.

, чтобы комментировать

Благодарю. Прочла на одном дыхании. Действительно, для некоторых людей, путь важнее цели. Трудности возбуждают, потому что, помимо прочего, присутствует элемент новизны, драйва. Ответственность раздражает, так как цель - не главное.

, чтобы комментировать

Уважаемая Екатерина Владиславовна, благодарю за интересную статью. Ваши исследования еще раз подтверждают правоту Владимира Федоровича Чижа, который еще в конце XIX века утверждал, что развитие личности связано с изменением мотивации, плоть до формирования мотивов долга. Конечно, данная трансформация мотивов невозможна без драйва, как стремления к трудности и трансвитальных смыслов деятельности.

Чувство долга - это требование совести, ну не знаю, можно ли развить в человеке совестливость.

, чтобы комментировать

Спасибо за интересную статью и исследование! Я более 40 лет хожу по горам. Важнейшая мотивация в начале горных хождений - познавательная плюс проверка себя - смогу или не смогу? Походы становились сложнее и сложнее, вплоть до максимально трудных. Это проявление врожденной потребности в самоутверждении себя в собственных глазах (а не в глазах других). В психологических изысканиях я также склонен ставить себе трудные цели - здесь на первом месте познавательная потребность: что такое личность и как она работает, и т.п. Так что в основе стремления к трудностям лежат базовые заданные генотипом потребности: познавательная, в самоутверждении, в компетентности и другие .

Эмоциональная потребность в этом деле тоже важная мотивация, ведь сколько впечатлений, эмоций и чувств порождает эта казалось бы бессмысленная и тягостная забава.

Конечно, и эмоции здесь играют большую роль. И очень важная эстетическая потребность - эмоции от восприятия красоты гор, ручьев, местных аборигенов; и положительные эмоции от того, что нашел оптимальную самоорганизацию для прохождения маршрута и хорошо прошел намеченный путь. И от успешного прохождения похода всеми участниками группы.

, чтобы комментировать