Введение

Актуальность изучения факторов и условий психологической адаптации человека к глобальным цифровым рискам, порождаемым современным транзитивным информационным обществом, не подлежит сомнению. Согласно социально-когнитивной концепции цифровой социализации трансформация человека в технологически достроенную «расширенную» личность, оснащенную новыми культурно-технологическими орудиями (гаджетами) и освоившую знаковую реальность интернета, отражает процесс адаптации человека к возможностям и рискам динамичной социотехнологической конвергентной среды как инновационной экосистемы [4]. Цифровая гиперподключенность как характеристика изменяющейся личности пронизывает всю систему социальных взаимодействий [21]. Можно говорить о глобальных цифровых рисках для адекватной жизни современного человека: вопросы трудностей онлайн-коммуникации в межличностном и профессиональном аспекте, безопасности личных данных и высокого риска встречи с мошенничеством, поиска адекватной информации, вопросы эффективности онлайн-обучения. Личностный адаптационный потенциал является сложной многоуровневой системой, характеризующейся совокупностью индивидуально-психологических признаков, обусловливающих эффективность психологической адаптации и определяющих направление, содержание, интенсивность адаптационного ответа личности. На личностном уровне адаптационный потенциал включает мотивационный компонент, определяющий целеполагание и выбор средств достижения цели в соответствии с принятой системой ценностей, и коммуникативный компонент [3]. Достижение высокого уровня цифровой компетентности, являющейся показателем успешной психологической адаптации личности к цифровизации общества, основано на мотивационном потенциале личности, содержание и динамика которого, в свою очередь, обусловлены системой базовых ценностей человека и социальной поддержкой стремления личности к удовлетворению потребности в компетентности и автономии, модерированной ценностью саморазвития и самосовершенствования [28].

В настоящее время связь цифровой компетентности и личностных особенностей с успешностью адаптации в подростковом возрасте в контексте проблемы цифровой социализации стала предметом всестороннего исследования в ряде работ [13; 15]. Показано, что рост цифровой компетентности у подростков и их родителей находит выражение в повышении ответственности поведения в онлайн-среде [14]. Теоретически и на основе эмпирического исследования обосновано положение о том, что ведущим фактором, определяющим психологическое благополучие личности в ситуациях жесткой и мягкой транзитивности в онлайн- и офлайн-коммуникации, является стиль информационной идентичности как сущностная характеристика личности [10].

Выявлена взаимосвязь уровня диспозиционного оптимизма как значимой характеристики личности с эффективностью психологической адаптации к цифровизации профессиональной деятельности [7]. Вместе с тем обнаружена неоднозначность связи психологического благополучия и удовлетворенности работой с такими показателями психологической адаптации к цифровой трансформации, как уровень организационного стресса и вовлеченность сотрудников [1]. Доказано, что цифровая тревожность как показатель неудовлетворительной адаптации к цифровизации общества отрицательно связана с жизнестойкостью и диспозиционным оптимизмом [2]. В исследовании представлений о реальном и виртуальном пространствах как составляющей актуальной картины мира в цифровом обществе у подростков и их родителей была установлена связь представлений с ценностными ориентациями, причем для родителей — представлений о реальном и виртуальном мире, а для подростков такая связь была зафиксирована только для представлений о реальном мире [16].

Ценности как фундаментальные мотиваторы личности прямо либо косвенно определяют вектор и целевую направленность поведения и отношений человека, их просоциальный характер на любом возрастном этапе [22; 25]. Связь между базовыми человеческими ценностями и стилем принятия решений была установлена при изучении разрешения проблем подростками [24]. Переменными, опосредующими влияние ценностей на поведение, являются контекст, ситуационное давление, ограничения, когнитивная поддержка, конкретные индивидуальные и этнокультурные факторы [26]. Метаанализ 797 исследований подтвердил теоретическую гипотезу о том, что ситуационные ограничения, такие как воспринимаемое социальное давление и возможные трудности, ослабляют связь между ценностными установками и поведением [30]. Однако для того, чтобы ценности стали действительными мотивами и придали смысл деятельности человека, регулировали соответствующее им поведение, необходимо, чтобы ценности были когнитивно проработаны и обрели значимость в ценностной структуре сознания личности [29]. В исследовании связи активности использования информационно-коммуникационных технологий и базовых ценностей в соответствии с круговой моделью Ш. Шварца у российской молодежи и старшего поколения выявлена связь девяти из десяти базовых ценностей, за исключением «стимуляции», с включенностью в ИКТ, причем независимо от возраста. Выявлены отсутствие связи активности использования интернета с ценностями блока «Самопреодоление» и положительная связь с ценностями блока «Открытость к изменениям» и блока «Самоутверждение» [17]. В настоящий момент при признании ведущей роли ценностей как выражения культуры и понимании ИКТ как новых социокультурных средств, определяющих психологические способности человека, связь ценностей с особенностями психологической адаптации человека к цифровым рискам изучена недостаточно, что и определило цель настоящего исследования. Теоретико-методологическую основу нашего исследования составила теория ценностей Ш. Шварца, который определяет ценности как «переходные цели, различающиеся по важности и являющиеся руководящими принципами в жизни человека как социального субъекта», указав семь характеристик ценностей, выделяемых в прямой или косвенной форме в большинстве психологических моделей ценностей [19; 27]. Эти характеристики включают убеждения о важности желаемых целей, их связь с эмоциями, целевую и мотивирующую функцию, которая может быть реализована как на уровне сознания, так и бессознательного; эффект стоимости, возникающий в результате компромисса между соответствующими ценностями, функцию эталона как стандарта для оценки действий, людей и событий; иерархическую упорядоченность по значимости. Усовершенствованная теория основных человеческих ценностей выделяет в круговом континууме 19 мотивационно различных ценностей, которые могут быть сведены к четырем ценностям высшего порядка и 10 базовым ценностям, определяющим фокус ценностей (социальный или персональный) и стратегию жизнедеятельности (развитие и рост или тревогу и самозащиту) [19]. Как доказано метаанализом исследований более чем 7300 респондентов выделение 19 ценностей может повысить предсказательную и объяснительную силу ценностных паттернов поведения, в том числе адаптивного характера [23]. Круг отражает три критические характеристики отношений между ценностями: а) соседние ценности в круге мотивационно совместимы и могут реализовываться в одном и том же действии (например, гедонизм и стимуляция); б) ценности, расположенные на противоположных сторонах круга, мотивационно противоположны и обычно не могут быть реализованы в одном и том же действии (например, стимуляция или безопасность); в) мотивационная совместимость ценностей уменьшается с увеличением расстояния между ними по кругу. Отношения между ценностями могут быть описаны в различных наборах двух измерений (системах координат). Наиболее распространенные наборы основных измерений, также называемые основными принципами, которые организуют круг ценностей, включают следующее: открытость к изменениям в сравнении с ценностями сохранения и самосовершенствование в сравнении с ценностями самоутверждения, личностный фокус по сравнению с ценностями социального фокуса и рост по сравнению с ценностями самозащиты [27]. Поскольку в ряде исследований была подтверждена инвариантность круговой модели иерархической системы ценностей Ш. Шварца как основы целеустремленности поведения человека, мы предположили, что существует связь между ориентацией личности на конкретные базовые ценности и ценности высшего порядка и успешностью психологической адаптации к цифровизации общества.

Гипотеза — существуют различия в ценностных ориентациях и базисных убеждениях у лиц с различным уровнем психологической адаптации к цифровизации. Ориентация на ценности открытости к изменениям и самопреодоления является более значимой для хорошо адаптированных к цифровым рискам респондентов, по сравнению с теми, кто испытывает трудности адаптации.

Задачи:

- выделение групп, различающихся по уровню общей психологической адаптации к цифровизации и адаптации в профессиональной, образовательной и семейной сферах;

- выявление различий в базисных убеждениях и социальных верованиях, отражающих образ мира, у лиц с различным уровнем психологической адаптации к цифровизации;

- выявление различий в ценностных ориентациях у лиц с различным уровнем психологической адаптации к цифровизации (проверка выдвинутой гипотезы);

- сравнительное изучение возрастных особенностей психологической адаптации личности к цифровизации в различных социальных сферах в молодости и средней зрелости.

Характеристика выборки и используемого инструментария

Выборку исследования составили 408 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет, из них 49,7% мужчин и 50,3% женщин. Возрастную группу молодости составили 160 человек в возрасте от 18 до 26 лет, возрастную группу средней зрелости — 248 человек в возрасте от 45 до 55 лет. Выделение групп молодости и средней зрелости было предложено в периодизации Б. Ньюмена и П. Ньюмена, основанной на модели Э. Эриксона, где выделение разных периодов зрелости связано с решением задач развития человека.

Для достижения поставленной цели в проведенном нами исследовании были использованы следующие методики.

Опросник «Психологическая адаптация к рискам цифровизации» (Е.П. Белинская, О.А. Карабанова, О.А. Тихомандрицкая и др.) направлен на исследование общих параметров цифровой адаптации (поведенческая адаптация как умение обеспечить собственную безопасность в цифровом мире и как грамотность информационного поиска); коммуникативная адаптация как повседневная включенность в виртуальную коммуникацию и адекватность взаимопонимания в ней; нормативная адаптация как отсутствие склонности к обману, мошенничеству в виртуальной коммуникации; цифровая тревожность как переживание потери человеком своей субъектности и невозможности на что-либо повлиять), показателей общей адаптации в профессиональной, образовательной и семейной сферах и специальных показателей готовности к онлайн-обучению, адаптации к коммуникации в онлайн-обучении, тревожности в отношении онлайн-обучения и позитивного отношения к цифровизации. Методика была предложена в предыдущих работах авторов [2; 7]. Опросник включает 97 утверждений и 12 шкал по 5-балльной шкале Р. Ликерта.

Методика «Вера в конкурентный мир» (DW-S) Дж. Джаккита (в адаптации О.А. Гулевич, О.А. Аникеенок, И.К. Безменовой) направлена на исследование восприятия мира как конкурентного мира. Методика содержит 12 высказываний, которые оцениваются по 5-балльной шкале Р. Ликерта и дают общий интегративный показатель веры в конкурентный мир [5].

Методика «Вера в опасный мир» (DW-S) Дж. Джаккита (в адаптации О.А. Гулевич, О.А. Аникеенок, И.К. Безменовой) направлена на изучение общего отношения человека к миру, в котором он живет, с точки зрения его опасности. Методика содержит 12 высказываний, которые оцениваются по 5-балльной шкале Р. Ликерта и дают общий интегративный показатель веры в опасный мир [5].

Методика «Вера в справедливый мир», адаптированная коллективом авторов (С.К. Нартова-Бочавер, М.Б. Подлипняк, А.Ю. Хохлова), направлена на изучение веры в справедливый мир. Методика содержит 13 высказываний, которые оцениваются по 6-балльной шкале Р. Ликерта и дают общий интегративный показатель веры в справедливый мир [11].

Шкала базисных убеждений личности (Р. Янофф-Бульман), адаптированная М.А. Падун, А.В. Котельниковой [12]. Методика включает в себя 5 базисных убеждений — ядро субъективного мира человека: о «доброжелательности окружающего мира», «справедливости окружающего мира», «позитивности образа Я», «вере в удачу» и «убежденности в контроле над жизнью». Методика содержит 37 высказываний, которые оцениваются по 6-балльной шкале Р. Ликерта.

Портретный опросник ценностей Ш. Шварца (PVQ-Revised) — модифицированная форма исследования ценностных ориентаций, адаптированная коллективом авторов (Ш. Шварц, Т.П. Бутенко, Д.С. Седова, А.С. Липатова). Направлен на изучение различных ценностей, описывает весь континуум базовых ценностей (самостоятельность мыслей и поступков, стимуляция, гедонизм, достижения, власть над ресурсами и власть как доминирование, репутация, безопасность личная и общественная, традиции, конформизм перед правилами и межличностный, скромность, благожелательность как забота и чувство долга, универсализм как забота о природе, о других и толерантность) и ценностей высшего порядка (изменений, сохранения, самопреодоления и самоутверждения). Опросник состоит из 57 утверждений [19].

Новый опросник толерантности к неопределенности (Т.В. Корнилова, М.А. Чумакова) направлен на выявление личностной характеристики толерантность к неопределенности, основанной на схеме А. Фернхема. Опросник состоит из 33 утверждений [9].

Шкала психологического благополучия Варвик-Эдинбург («Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale» (WEMWBS)), адаптированная в работах Р.С. Шилко и др. Шкала-опросник состоит из 14 утверждений, на которые необходимо ответить по 5-балльной шкале Р. Ликерта [20]. Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием программ SPSS версия 21 и Jamovi.

Результаты

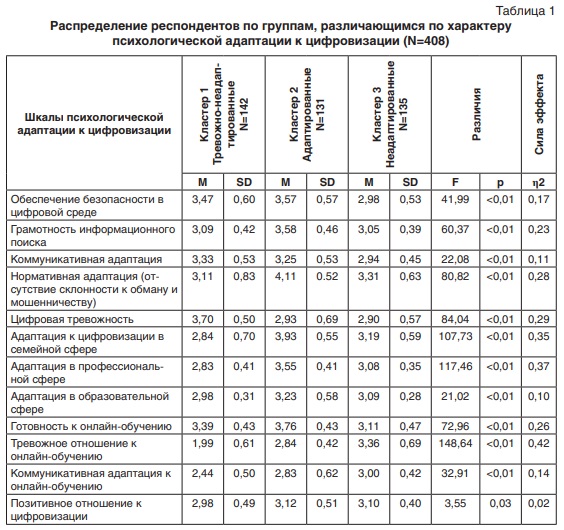

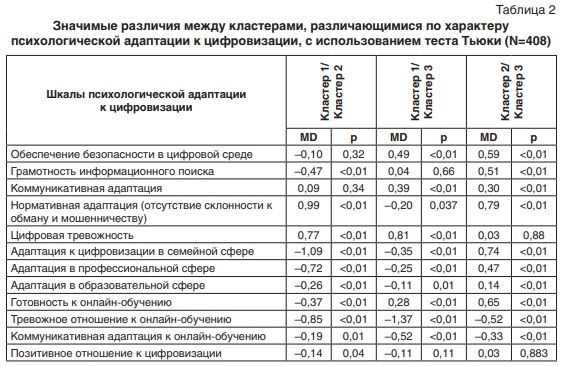

Перед анализом результатов приведем данные по дескриптивной статистике по всем использованным нами методикам в исследовании. Полученные результаты приведены в Приложении. Методом К-средних на основе шкал психологической адаптации к цифровизации была проведена кластеризация выборки с выделением трех кластеров и определением значимых различий между кластерами с использованием однофакторного дисперсионного анализа ANOVA и теста Тьюки (табл. 1 и 2).

Были выделены три группы, различающиеся по характеру психологической адаптации, примерно равной численности. Для респондентов первого кластера (N=142) «Тревожно неадаптированные» характерны самые высокие значения оценок по шкале «Цифровая тревожность» и относительно других групп низкие значения по шкале «Позитивное отношение к цифровизации». Тревожность как ожидание угрозы в связи с цифровизацией определяет достаточно высокие значения оценок по шкале «Обеспечение безопасности в цифровой среде» при низких значениях оценок по шкалам «Грамотность информационного поиска» и шкалам адаптации в семейной, профессиональной и образовательной сферах. В образовательной сфере эта группа обнаруживает высокую готовность и низкую тревожность по отношению к онлайн-обучению, что, вероятно, связано с явным предпочтением опосредованных непрямых форм коммуникации, характерных для лиц с высоким уровнем тревожности.

Второй кластер отличается самыми высокими, по сравнению с другими кластерами, показателями адаптации практически по всем заданным шкалам, за исключением шкал «Цифровая тревожность» и «Тревожное отношение к онлайн-обучению». Умение обеспечить безопасность своих действий в цифровой среде, грамотность информационного поиска, адаптация в профессиональной, образовательной и семейной сферах сочетаются с высоким уровнем нормативной адаптации и отсутствием склонности к обману и мошенничеству. Эта группа была названа нами «Адаптированные» (N=131).

Респонденты третьего кластера обнаруживают самые низкие оценки показателей адаптации по всем шкалам — респонденты этого кластера недостаточно владеют умениями информационного поиска и обеспечения безопасности, испытывают трудности в коммуникации в цифровой среде, имеют недостаточный уровень адаптации к цифровизации в семейной, профессиональной и образовательной среде при низком уровне цифровой тревожности. Вместе с тем для этой группы характерна самая низкая готовность и наибольшая тревожность по отношению к онлайн-обучению. Эта группа может быть охарактеризована как «Неадаптированные» к цифровизации (N=135).

Поскольку в качестве критерия успешности психологической адаптации можно рассматривать психологическое благополучие личности, для подтверждения нашего вывода о характере психологической адаптации мы сравнили кластеры по оценкам психологического благополучия (табл. 3).

Выявлены самые высокие оценки психологического благополучия для респондентов кластера «адаптированные» и самые низкие — для кластера «неадаптированные». Выявлены значимые различия по уровню психологического благополучия для парного сравнения всех кластеров. Таким образом, получено подтверждение нашему выводу о характере психологической адаптации для выделенных кластеров.

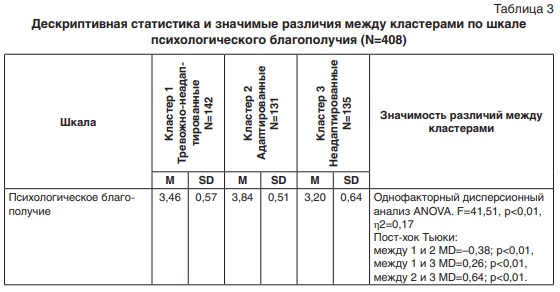

Проведем анализ значимости различий в базисных убеждениях и социальных верованиях, отражающих образ мира у лиц с различным уровнем психологической адаптации к цифровизации. Результаты статистического анализа с использованием однофакторного дисперсионного анализа ANOVA и теста Тьюки представлены в табл. 4 и 5.

Сравнительный анализ базисных убеждений групп респондентов, различающихся по характеру адаптации, обнаруживает значимые различия группы «неадаптированных» от группы «адаптированных» и «тревожно-неадаптированных» по всем шкалам, за исключением убеждения в доброжелательности мира, по сравнению с группой «адаптированных», и верой в удачу, по сравнению с группой «тревожно-неадаптированных». Таким образом, для группы «неадаптированных» к цифровизации респондентов характерны самые низкие показатели убеждений в доброжелательности, справедливости и контролируемости окружающего мира, веры в удачу и позитивный образ Я. Интересно, что значимое различие между «адаптированными» и «тревожно-неадаптированными» было зафиксировано лишь в отношении шкалы «Образ Я», который у «тревожных» респондентов оказывается менее позитивным, чем у «адаптированных». Что касается социальных верований, то здесь группа «тревожно-адаптированных» характеризуется самыми высокими оценками веры в опасный и конкурентный мир, по сравнению с другими группами. Образ мира, заданный через социальные верования, у группы «адаптированных» оказывается наиболее позитивным. Группа «неадаптированных» более склонна, по сравнению с «адаптированными», верить в конкурентный и менее справедливый мир, обнаруживая противоречивость отношения к неопределенности, что выражается в самых низких оценках как толерантности, так и интолерантности к неопределенности.

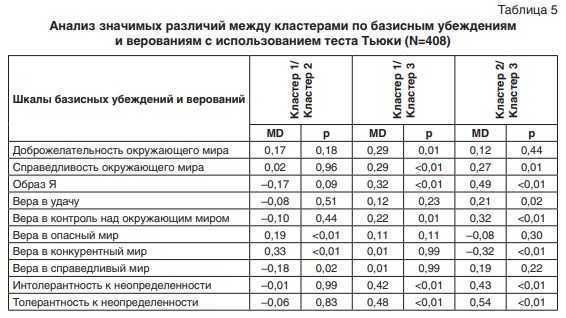

Результаты сравнительного анализа ценностей высшего порядка и базисных ценностей с использованием однофакторного дисперсионного анализа ANOVA и теста Тьюки представлены в табл. 6 и 7.

Обнаружены значимые различия по оценкам ценностей высшего порядка между всеми кластерами, различающимися по уровню адаптации к цифровизации. «Адаптированные» респонденты отличаются от групп респондентов с низким уровнем адаптации к цифровизации большей значимостью ценности самопреодоления и меньшей значимостью противоположной ценности самоутверждения. Респонденты из кластера «неадаптированные» имеют самые низкие оценки по всем группам ценностей, уступая двум другим кластерам, за исключением ценности самоутверждения. «Тревожно-неадаптированные» респонденты превосходят «неадаптированных» по ценностям изменений, сохранения, самопреодоления, за исключением ценности самоутверждения. Анализ различий по базовым ценностям позволил дать следующую характеристику ценностной сферы каждого кластера. Респонденты с высоким уровнем цифровой адаптированности значимо отличаются от других групп высокой ценностью самостоятельности мыслей и поступков, общественной безопасности, универсализмом как толерантностью и благожелательностью как в форме заботы, так и долга, а также более низкой значимостью власти — доминирования и власти над ресурсами. Также выявлены существенные различия в большей значимости ценностей стимулирования, репутации, личной безопасности, традиций, нормативного конформизма и всех видов универсализма для группы «адаптированных», по сравнению с группой «неадаптированных». Различия ценностной сферы кластеров «неадаптированные» и «тревожно-неадаптированные» заключаются в большей значимости ценностей самостоятельности мыслей и поступков, стимулирования, репутации, личной и общественной безопасности, традиций, межличностного конформизма и скромности, универсализме как заботе о других и толерантности, благожелательности в виде заботы и долга для респондентов «тревожно-неадаптированного» кластера. Можно констатировать большую близость характеристик ценностной сферы респондентов групп «адаптированные» и «тревожно-неадаптированные» и большие различия с группой «неадаптированные». Соответственно, можно заключить, что значимость ценности самопреодоления выступает мотиватором постановки и реализации целей психологической адаптации к вызовам цифрового общества, а ценность самоутверждения, напротив, препятствует эффективности адаптационного процесса.

Сравнительное изучение возрастных особенностей психологической адаптации личности к цифровизации в различных социальных сферах в молодости и средней зрелости было направлено на выявление различий по шкалам психологической адаптации и особенностям ценностного сознания (табл. 8).

Выявлена неоднозначная картина психологической адаптации к цифровизации общества при анализе результатов возрастных групп молодости и средней зрелости. Респонденты старшей по возрасту группы превосходят младшую по грамотности информационного поиска и нормативной адаптации, адаптации в семейной и профессиональной сферах, в то время как респонденты младшей группы более адаптированы к интернет-коммуникации и к цифровизации в образовательной сфере. Респонденты старшей группы более склонны к проявлению цифровой тревожности, но при этом проявляют большую готовность к онлайн-обучению. Молодые люди обнаруживают большую адаптацию к цифровизации в образовательной сфере и коммуникации в онлайн-обучении. Таким образом, наши данные свидетельствуют о различной включенности и освоении цифровых средств в различных социальных сферах представителей возрастных групп, что связано, по нашему мнению, со значимостью и мерой освоенности той или иной сферы деятельности. Для группы молодежи более эффективное освоение выявлено для сферы образования и коммуникации, а для группы средней зрелости — для профессиональной и семейной сфер. Однако адаптация к цифровизации у старшей возрастной группы сочетается с высокой цифровой тревожностью при позитивном отношении к самому процессу цифровизации.

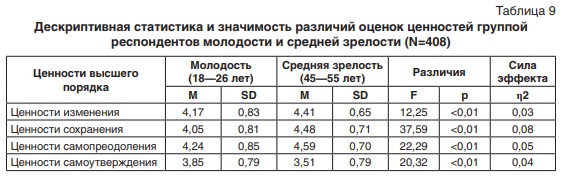

Исходя из гипотезы о роли ценностной сферы личности как основы мотивации и целеполагания в процессе психологической адаптации к цифровизации общества, мы сравнили показатели ценностей высшего порядка у исследуемых возрастных групп, обнаруживших значимые различия в характере психологической адаптации к цифровизации (табл. 9).

Результаты, полученные с помощью однофакторного дисперсионного анализа, обнаруживают значимость различий по всем ценностям высшего порядка, за исключением ценности самоутверждения у респондентов возрастной группы средней зрелости. Можно предположить, что большая значимость ценностей изменения и самопреодоления у респондентов старшей по возрасту группы определяет мотивацию адаптации в значимых для этого возраста профессиональной и семейной сферах, а также необходимую для успешности профессиональной деятельности поведенческую цифровую адаптацию в виде высокой грамотности информационного поиска. Большая, по сравнению со старшей группой, значимость ценности самоутверждения выступает основой мотивации и целеустремленности молодых респондентов для решения задач развития этого возраста — обретения партнеров в совместной деятельности и близких межличностных отношениях (адаптация в коммуникации) и получения образования. Таким образом, мы получили подтверждение тому, что ценности, составляя основу целеполагания и мотивации деятельности, значимой для возрастного этапа развития личности, выступают условием успешной психологической адаптации личности к цифровизации различных социальных сфер. Высказанное предположение требует продолжения исследования и составляет его перспективу.

Обсуждение результатов

Центральной системообразующей характеристикой психологической адаптации человека как сложного системного явления является отношение человека к окружающей действительности и к самому себе [6], когда деятельность человека, побуждаемая мотивами и регулируемая ценностями, опосредующими целеполагание, выступает как активное формирование субъектом стратегий и способов овладения ситуацией на разных уровнях регуляции поведения [8]. Ценностные иерархии как сверхиндивидуальные системы, определяющие отношение «личность — общество», могут как содействовать, так и препятствовать процессам адаптации [18]. Мы предположили, что базовые ценности, как и ценности высшего порядка, выступая как мотиваторы и переходные цели личности, будут связаны с успешностью психологической адаптации личности к цифровизации различных социальных сфер динамично изменяющегося общества. Нами было выделены три группы респондентов, различающихся особенностями адаптации — группа хорошо адаптированных, неадаптированных, отличающихся высокой тревожностью в связи с цифровизацией, и неадаптированных, не испытывающих тревоги в связи с цифровизацией. Наше предположение о характере адаптации выделенных групп получило подтверждение в связи с установленным фактом более высокого уровня психологического благополучия у группы хорошо адаптированных респондентов. Сравнительный анализ особенностей глубинных убеждений и социальных верований групп обнаружил существенные различия в их образе мира и отношении к самому себе и окружающему миру. В случае успешной адаптации, в отличие от группы «неадаптированных», окружающий мир воспринимается как доброжелательный, справедливый и контролируемый, а образ Я имеет безусловно позитивный характер. Для «неадаптированных» респондентов мир воспринимается как конкурентный и недостаточно справедливый, а в случае проявления тревожности по отношению к цифровизации — как опасный и неконтролируемый, а образ Я характеризуется негативно.

Опираясь на круговую модель базовых ценностей Ш. Шварца, мы выявили существенные различия ценностной сферы групп с различной психологической адаптацией к цифровизации. Ценностная сфера респондентов, адаптированных к цифровизации, отличается выраженностью социального фокуса ценностей, сбалансированного с ценностями персонального развития, свободой от тревоги и самозащит, и характеризуется высокой значимостью ценностей самопреодоления и значимостью ценностей изменения. Это согласуется с результатами исследования связи базовых ценностей, выделенных в концепции Ш. Шварца, с вовлеченностью в ИКТ-активности, в частности, с положением о значимости ценностей изменения [17]. Это означает, что чем более значимы ценности сохранения (традиций, конформизма, личной и общественной безопасности), тем менее выражена готовность к инновационным формам обучения с использованием цифровых технологий и тем сложнее принятие личностью новых форм коммуникации в онлайн-обучении. Выявленная связь базовых ценностей и особенностей психологической адаптации к цифровизации лишь на теоретическом уровне с опорой на положение теории Ш. Шварца предполагает причинно-следственные отношения, в которых ценности выступают как причина адаптации. Подобное предположение требует дальнейшего исследования.

Наши результаты являются еще одним свидетельством несостоятельности мифа о тотальном превосходстве молодого поколения над старшим в освоении цифровых технологий в различных сферах. Обнаружены возрастные различия психологической адаптации к различным аспектам цифровизации в профессиональной и образовательной сферах, свидетельствующие о том, что значимость и, как мы предполагаем, смысл деятельности, обусловленный содержанием ценностной сферы личности, определяют готовность человека к освоению новых цифровых технологий как культурных средств осуществления деятельности и, тем самым, продуктивность психологической адаптации к процессу цифровизации. Адаптация к инновационным цифровым технологиям в коммуникативной и образовательной сферах, релевантным задачам развития возрастной стадии, происходит успешнее в молодом возрасте, а в профессиональной и семейной сферах — в период средней зрелости.

Ограничения исследования связаны с необходимостью изучения причинно-следственных связей успешности психологической адаптации к цифровизации с ценностной структурой сознания с учетом более полного спектра условий и факторов, влияющих на реализацию деятельности субъекта. Перспективы дальнейшего исследования мы видим в изучении связей между целеполаганием, обусловленным ценностной сферой, регуляцией и контролем деятельности, стратегиями совладания и характером адаптации к цифровизации.

Заключение

1. Характер психологической адаптации к цифровизации общества как сложного системного процесса обнаруживает гетерогенность и неравномерность как по отношению к различным параметрам цифровой адаптации, так и по отношению к различным социальным сферам.

2. Установлена связь базисных убеждений и социальных верований личности с успешностью психологической адаптации к цифровизации. Успешная адаптация сопряжена с убеждениями в доброжелательности, справедливости и контролируемости мира, трудности адаптации — с восприятием мира как опасного, конкурентного и недостаточно справедливого.

3. Результаты подтверждают гипотезу о связи базовых ценностей с успешностью психологической адаптации к цифровизации. Ценности самопреодоления, ориентированные на социальный фокус, включая благополучие окружающих людей и универсализм как понимание, признание, терпимость и защиту благополучия всех людей и природы в сочетании с ценностью открытости к изменениям в виде активного выбора на основе ценностей самостоятельности мыслей и поступков, определяют структуру ценностной сферы личности в случае успешной адаптации. В случае низкой адаптации, напротив, значимы ценности самоутверждения и самовозвышения, а также ценности сохранения в условиях возрастания тревожности, связанной с цифровизацией.

4. Возрастные особенности психологической адаптации к цифровизации связаны с задачами развития возраста и значимостью социальных сфер и видов деятельности — в период молодости, по сравнению со средней зрелостью, успешность адаптации к цифровизации выше в коммуникативной и образовательной сферах, а в средней зрелости — в профессиональной при высоком уровне цифровой тревожности.

Приложение. Дескриптивная статистика для параметров психологической адаптации к цифровизации, шкалам базисных убеждений, психологического благополучия, верований и ценностных ориентаций (N=408)

Литература

- Антонова Н.В. Цифровая трансформация организации и благополучие сотрудников // Социальная и экономическая психология. 2022. Том 7. № 3(27). С. 201—233. DOI:10.38098/ipran. sep_2022_27_3_07

- Белинская Е.П., Шаехов З.Д. Взаимосвязь психологического благополучия и адаптации к рискам цифрового мира в молодежном возрасте // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2023. Т. 46. № 3. С. 239—260. DOI:10.11621/LPJ-23-35

- Богомолов А.М. Личностный адаптационный потенциал в контексте системного анализа // Психологическая наука и образование. 2008. Том 13. № 1. С. 67—73.

- Войскунский А.Е., Солдатова Г.У. Социально-когнитивная концепция цифровой социализации: новая экосистема и социальная эволюция психики // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2021. Т. 18. № 3. С. 431—450. DOI:10.17323/1813-8918-2021-3-431-450

- Гулевич О.А., Аникеенок О.А., Безменова И.К. Социальные верования: адаптация методик Дж. Даккита // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2014. Т. 11. № 2. С. 68—89.

- Дикая Л.Г. Психическая саморегуляция функционального состояния человека (системно-деятельностный подход). М.: Изд-во ИП РАН, 2003. 318 с.

- Карабанова О.А., Тихомандрицкая О.А., Молчанов С.В. Психологическая адаптация к рискам цифровизации в сфере профессиональной деятельности взрослых с различным уровнем диспозиционного оптимизма // Национальный психологический журнал. 2023. Т. 18. № 4. С. 3—15. DOI:10.11621/npj.2023.0401

- Конопкин О.А. Психологические механизмы регуляции деятельности. М.: Наука, 1980. 240 с.

- Корнилова Т.В., Чумакова М.А. Шкалы толерантности и интолерантности к неопределенности в модификации опросника С. Баднера // Экспериментальная психология. 2014. Том 7. № 1. С. 92—110.

- Марцинковская Т.Д. Информационное пространство транзитивного общества: проблемы и перспективы развития // Консультативная психология и психотерапия. 2019. Т. 27. № 3(105). С. 77—96. DOI:10.17759/cpp.2019270306

- Нартова-Бочавер С.К., Подлипняк М.Б., Хохлова А.Ю. Вера в справедливый мир и психологическое благополучие у глухих и слышащих подростков и взрослых // Клиническая и специальная психология. 2013. Том 2. № 3.

- Падун М.А., Котельникова А.В. Методика исследования базисных убеждений личности. Лаборатория психологии и психотерапии посттравматического стресса. М.: ИП РАН, 2007.

- Солдатова Г.У., Чигарькова С.В., Илюхина С.Н. Представления о реальном и виртуальном пространствах как часть актуальной картины мира подростков и родителей в цифровом обществе: возможности адаптации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология. 2022. Том 12. № 3. С. 226—248. DOI:10.21638/ spbu16.2022.301

- Солдатова Г.У., Рассказова Е.И. Итоги цифровой трансформации: от онлайн-реальности к смешанной реальности // Культурно-историческая психология. 2020. Т. 16. № 4. С. 87—98. DOI:10.17759/chp.2020160409

- Солдатова Г.У., Рассказова Е.И. Цифровая социализация российских подростков: сквозь призму сравнения с подростками 18 европейских стран // Социальная психология и общество. 2023. Том 14. № 3. С. 11—30. DOI:10.17759/ sps.2023140302

- Солдатова Г.У., Чигарькова С.В., Илюхина С.Н. Я-реальное и Я-виртуальное: идентификационные матрицы подростков и взрослых // Культурно-историческая психология. 2022. Том 18. № 4. С. 27—37. DOI:10.17759/ chp.2022180403

- Татарко А.Н., Макласова Е.В., Дубров Д.И., Багдасарян М.А. Связь базовых человеческих ценностей и вовлеченности в использование информационно-коммуникационных технологий у молодежи и старшего поколения // Психологическая наука и образование. 2022. Том 27. № 2. C. 5—18. DOI:10.17759/pse.2022270201

- Хартманн Х. Эго-психология и проблема адаптации. М.: Изд-во Институт общегуманитарных исследований, 2002. 212 с.

- Шварц Ш., Бутенко Т.П., Седова Д.С., Липатова А.С. Уточненная теория базовых индивидуальных ценностей: применение в России // Психология. Журнал высшей школы экономики. 2012. Т. 9. № 1. С. 43—70.

- Шилко Р.С., Долгих А.Г., Алмазова О.В. Измерение психического здоровья в образовательном пространстве: шкала психологического благополучия ВарвикЭдинбург // Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. Материалы Международной научнопрактической конференции (10-11 октября 2018 г., Санкт-Петербург) / Под общ. ред. Л.А. Цветковой, Е.Н. Волковой, А.В. Микляевой. В 2-х частях. Часть 1. 354 с.

- Brubaker R. Digital hyperconnectivity and the self // Theory and Society. 2020. Vol. 49(5—6). P. 771—801. DOI:10.1007/s11186-020-09405-1

- Caprara G.V., Steca P. Prosocial agency: The contribution of values and self-efficacy beliefs to prosocial behavior across ages // Journal of Social and Clinical Psychology. 2007. Vol. 26(2). P. 218—239. DOI:10.1521/jscp.2007.26.2.218

- Cieciuch J., Schwartz S.H., Vecchione M. Applying the Refined Values Theory to Past Data: What Can Researchers Gain? // Journal of Cross-Cultural Psychology. 2013. Vol. 44(8). P. 1215—1234. DOI:10.1177/0022022113487076

- Gallego J.P., De Juanas Oliva Á., Castilla F.J.G., Plaza Á.M. Relationship between basic human values and decision-making styles in adolescents // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020. Vol. 17(22). P. 8315. DOI:10.3390/ ijerph17228315

- Maio G.R., Olson J.M. Relations between values, attitudes, and behavioral intentions: The moderating role of attitude function // Journal of Experimental Social Psychology. 1995. Vol. 31(3). P. 266—285. DOI:10.1006/jesp.1995.1013

- Nazirova Z., Borbala S. Values, Attitudes and the Behaviour Paradigm: A Systematic Literature Review // Journal of Human Values. 2024. Vol. 30(2). P. 214—239. DOI:10.1177/09716858241236902

- Schwartz S.H., Cieciuch J., Vecchione M., Torres C., Dirilem-Gumus O., Butenko T. Value tradeoffs propel and inhibit behavior: Validating the 19 refined values in four cultural groups // European Journal of Social Psychology. 2017. Vol. 47(3). P. 241—258. DOI:10.1002/ejsp.2228

- Slemp G.R., Field J.G., Ryan R.M., Forner V.W., Van den Broeck A., Lewis K.J. Interpersonal supports for basic psychological needs and their relations with motivation, well-being, and performance: A meta-analysis // Journal of Personality and Social Psychology. 2024. Advance online publication. DOI:10.1037/pspi0000459

- Verplanken B., Holland R.W. Motivated decision making: Effects of activation and self-centrality of values on choices and behavior // Journal of Personality and Social Psychology. 2002. Vol. 82(3). P. 434—447. DOI:10.1037/0022-3514.82.3.434

- Wallace D.S., Paulson R.M., Lord C.G., Bond C.F.Jr. Which behaviors do attitudes predict? Meta-analyzing the effects of social pressure and perceived difficulty // Review of General Psychology. 2005. Vol. 9(3). P. 214—227. DOI:10.1037/1089- 2680.9.3.214

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ) в рамках научного проекта №22-18-00230 «Предикторы психологической адаптации личности в ситуации глобальных рисков цифрового мира: межпоколенный и гендерный анализ».

Источник: Карабанова О.А., Тихомандрицкая О.А., Молчанов С.В. Связь базовых ценностей личности с характером психологической адаптации к глобальным цифровым рискам // Психологическая наука и образование. 2024. Том 29. №4. C 104–125. DOI: 1017759/ pse2024290409

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать