Введение

И управленческое консультирование (management consulting), и психологическое консультирование (counselling) в организации как виды практической деятельности организационного психолога дополняют друг друга, и могут рассматриваться, по мнению Э. Шейна, как две стороны одной медали (Шейн, 2008). По большому счёту, различные виды консультирования направлены на изменения личности клиента, его окружения или организации в целом. Так или иначе, психологические проблемы сотрудников сказываются на их работе. И чем выше положение сотрудника в организационной иерархии, тем выше цена отрицательных последствий нерешённых личностных проблем, поскольку шире масштаб его влияния на других людей (Иванов, 2017). Именно поэтому многие профессиональные консультанты по управлению стремятся получить дополнительное психологическое образование. Тогда, например, цели психологического консультирования в организации могут быть сформулированы следующим образом: 1) оказание оперативной помощи сотруднику организации в решении возникших у него жизненных проблем, затруднений; 2) оказание временной помощи сотруднику, который нуждается в более длительной психотерапии; 3) дополнительная помощь при наличии у сотрудника проблемы иного рода (юридической, медицинской и тому подобной) (Антонова, Иванова, 2024).

На фоне продолжающейся в России конфронтации между академической и практической психологией (Иванов, Штроо, 2018) в настоящее время отчётливо наблюдается разрыв между существующими теоретическими моделями психологической помощи (психологического консультирования, немедицинской психотерапии) и жизнью конкретного клиента, нуждающегося в такой помощи. Всё чаще клиенты «запрашивают» иную помощь. Помощь комплексную — ориентированную на работу с сознанием и телом, которое становится «полем схватки», в которую вступают неврозы, личностных расстройства, психотические кризисы. Помощь точную и точечную — информационное поле современного общества повышает стартовую осведомлённость клиента о собственных «нарушениях» психики — при сохранении, безусловно, её глубины, масштаба, процессуальных тонкостей. В связи с этим время настойчиво обязывает и психологов-практиков, и представителей теоретической психологии оставаться ищущими в отношении того подхода, который соответствует актуальному запросу и современным возможностям научной рефлексии консультативного и терапевтического процесса.

Кроме того, невозможно не видеть то, что за последние два десятилетия человек находился под влиянием нескольких общемировых событий, делящих жизнь на «до» и «после»: глобализация и активный скачок развития цифровой среды (трансформация скорости протекания и характеристик высших психических функций); пандемия и стихийные бедствия; военные конфликты и техногенные катастрофы, проблематизирующие на фундаментальном уровне и личностные ценностные структуры, и смысловые образования. Всё это направляет нас на активный поиск эффективной и соразмерной современному человеку психологической помощи, релевантной вызовам современности.

Теоретические основы исследования

Мы предположили, что внимательное изучение феномена присутствия может способствовать оформлению «точки сборки» нового вектора: наработанный в кабинетах психологов-консультантов материал нуждается в осмыслении, так как каждый специалист, честно ведущий свою практику консультирования, остается открытым и видящим, он пересматривает и дорабатывает в практической деятельности используемую теорию находками, случающимися в процессе реальной работы с клиентом.

В некотором смысле психолог-консультант является носителем фильтрационной функции практической психологии: через собственную Личность и массив практического опыта отбираются лучшие стратегии и грани собственного бытия рядом с «живым» клиентом. Но задаётся ли он обстоятельно вопросом о том, как именно осуществляет консультирование? Есть ли традиция глубокой профессиональной рефлексии? Происходит ли осознанная «остановка» для осмысления удачных случаев? К сожалению, ответы на данные вопросы чаще носят отрицательный характер.

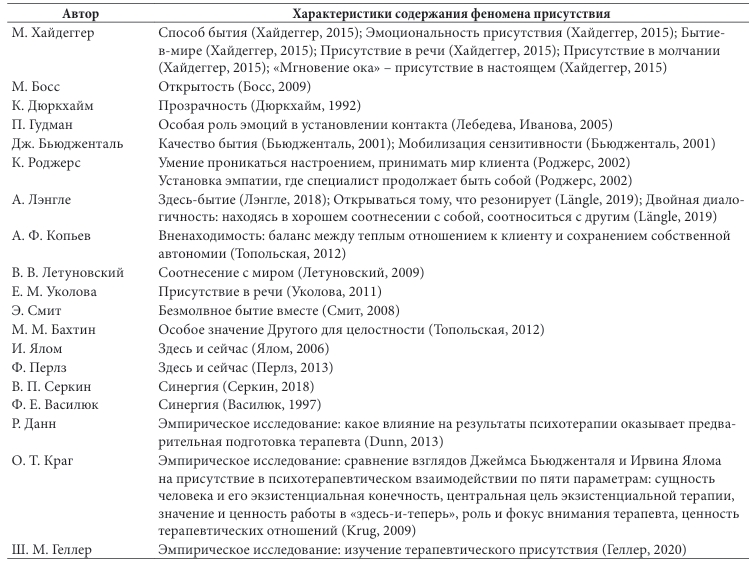

Фундаментом для разработки дизайна исследования феномена присутствия в процессе психологического консультирования послужил опыт философов, психологов, этнографов, социологов, изучающих тему пространства взаимодействия человека с миром вообще и клиент-терапевтического альянса, в частности. Это способствовало разработке теоретической модели феномена, которая была опубликована в сборнике материалов II Международной конференции по консультативной психологии и психотерапии, посвященной памяти Ф.Е. Василюка. Ниже представлена таблица, отражающая содержание теоретического этапа исследования (Осетрова, 2020; Осетрова, Серкин, 2020).

Опираясь на теоретический обзор источников по изучаемой теме в психологии, мы разработали дизайн исследования, выбор методологии которого обоснованно был ориентирован на качественную, так как она позволяет раскрывать «структуры того или иного переживания и смысла, который имеет для человека определенный предмет, ситуация, событие или какой-то аспект собственной жизнедеятельности» (Клюева, 2016, с. 6).

На первом этапе изучения феномена присутствия в процессе психологического консультирования респондентами выступили клиенты, обращающиеся за помощью к практикующим психологам на протяжении более полугода. Эмпирические данные представлены рефлексивными описаниями переживания присутствия, которые были получены в глубинных полуструктурированных интервью, и последующим феноменологическим анализом их содержания. На основании полученных данных была построена первая модель содержания изучаемого явления (Осетрова, Серкин, 2022).

Эмпирические данные позволили сформулировать определение феномена присутствия — это «явление объединения психотерапевта и клиента на персональном уровне, сопровождающееся ощущением выхода за пределы личностных границ; процесс маркируется переживанием особого времени и «пространства», а результат — появлением нового видения содержания и динамики ситуации. В структуре феномена управляемыми являются предпосылки его возникновения, в то время как само его бытие остается свободным» (Осетрова, Серкин, 2022, c. 46). Дополнительно было сформулировано определение и противоположного явления, то есть «феномена неприсутствия» — «результат формально организованного взаимодействия с клиентом, при котором внимание специалиста сосредоточено на личных переживаниях, характеризующийся эмоциональной дистанцией и использованием оценочных суждений» (Осетрова, Серкин, 2022, с. 47).

В качестве углубления понимания полученных на первом этапе исследования результатов выступила успешная попытка сопоставления выделенных компонентов содержания феномена присутствия с концепцией четырёх фундаментальных экзистенциальных мотиваций А. Лэнгле (Лэнгле, 2009; Осетрова, 2022). Данный опыт продемонстрировал обоснованность одномоментного фокуса внимания на структурно-инструментальный и пространственно-присутствующий аспекты психотерапии для высокой эффективности предоставляемой психологической помощи, то есть подчёркнуто значимо при осуществлении психотерапевтической деятельности удерживаться у предписываемых алгоритмов, сохраняя особое качество бытия специалиста у существенного клиента.

Процедура и метод исследования

Разработка второго этапа эмпирического исследования феномена присутствия в процессе оказания психологической помощи, которое было ориентировано на изучение явления через персональный опыт психологов-консультантов, была осуществлена также в рамках качественной методологии. Кроме необходимости соблюдения симметричности этапов изучения феномена авторы придерживались взглядов C. Лэнгле о заинтересованности качественного исследования в конкретном случае, так как в нём «общее может быть найдено так же, как и в других исследовательских подходах, но оно получило свою индивидуальную форму» (Längle, 2015, р. 64).

Сбор данных осуществлялся путём проведения глубинных полуструктурированных интервью, так как феноменология рассматривает саму материю жизни, понимает ситуацию из субъективного впечатления и берёт только то, что «имеется» в восприятии (Längle, 2015).

Были разработаны четыре группы вопросов: направленные на фокусирование респондента в отношении исследуемого феномена присутствия, ориентированные на организационный аспект феномена присутствия, адресованные динамическому аспекту феномена присутствия, проясняющие содержание переживания феномена присутствия. Ниже приведены примеры вопросов:

- Как бы Вы сформулировали: Вы делаете «присутствие» или оно случается с Вами? Опишите ответ подробно.

- Существуют ли, на Ваш взгляд, условия, необходимые для «присутствия»?

- Что присутствие «запрашивает» от Вас?

- Как разворачивается феномен присутствия во времени?

- Что присутствие «делает» с Вами?

Респондентами выступили психотерапевты, осуществляющие практику в различных подходах: гештальт-терапия, экзистенциальный анализ, логотерапия, ориентированная на решение терапия (solution focused brief therapy, SFBT), семейная системная психотерапия, транзактный анализ, юнгианский анализ, когнитивно-бихевиоральная терапия. Возраст соисследователей варьировался от 29 до 56 лет, 70% выборки составили женщины, 30% — мужчины. Было проведено 18 интервью, средняя продолжительность которых составила 65 минут.

Часть из них носила пилотный характер, способствовала уточнению вопросов для наилучшей работы с фокусировкой, семантическим «схватыванием» феномена, поэтому они не вошли в анализ эмпирических данных, который был произведён путём применения описательного феноменологического метода А. Джорджи (Giorgi, 2003).

Результаты

Можно выделить несколько специфических особенностей проведения данного этапа исследования. Во-первых, сопровождение интервьюирования респондентов-психотерапевтов требовало больше усилий на этапе «усмотрения» чистого опыта восприятия «внутри» феномена присутствия, так как специалисты, имея профессиональный взгляд на процессуальный и содержательный аспекты своей деятельности, были склонны теоретизировать, выдавать в качестве ответов «готовые» знания-определения. Однако именно этот фактор наличия опыта, экспертности позволил раскрыть исследуемый феномен точнее и глубже.

В завершении проведения интервью все респонденты высказывали благодарность за возможность совместного исследования феномена присутствия, так как процесс поиска наиболее подходящих слов для описания осознаваемых и не осознанных до подобной «рефлексии вслух» психотерапевтических шагов позволил через самодистанцирование увидеть красоту, тонкость и важность не заметной ранее работы, структурировав профессиональный опыт и подтвердив экспертность.

Собранный в исследовании материал позволил дополнить выделенные ранее организационные, структурные, процессуальные и динамические компоненты феномена присутствия. Для иллюстрации приводятся несколько примеров рефлексивных описаний переживания явления.

Пример 1: респондент №3

«Душа с душой как будто соединяются на какой-то момент некоторым узелком. По ним бегают какие-то эти электроды, импульсы любви, прикосновения, бытия, принятости, "понятости"».

Пример 2: респондент №4

«Слова, которые я говорю, они как будто бы проходят мимо какого-то обрабатывающего центра в голове, и я выступаю просто проводником».

Пример 3: респондент №8

«Встреча с чем-то, что объединяет общечеловеческий опыт. Там, где мы как бы сходимся в точке своей общности вот именно своей человеческой природы, сущностей этих экзистенциальных устройств».

Пример 4: респондент №15

«За спиной ещё много-много какой-то энергии стоит. То есть в этот момент не только вы двое, этот «купол», который держит что-то, ещё некоторая энергия, такой шар, может быть, даже. Что вот в этот момент сзади ещё что-то очень концентрированное, такое защитное что ли, поддерживающее».

Транскрибированные аудиозаписи глубинных интервью были проанализированы согласно алгоритму метода А. Джорджи (Giorgi, 2003). Ниже продемонстрирован образец проведения герменевтической работы.

.jpeg)

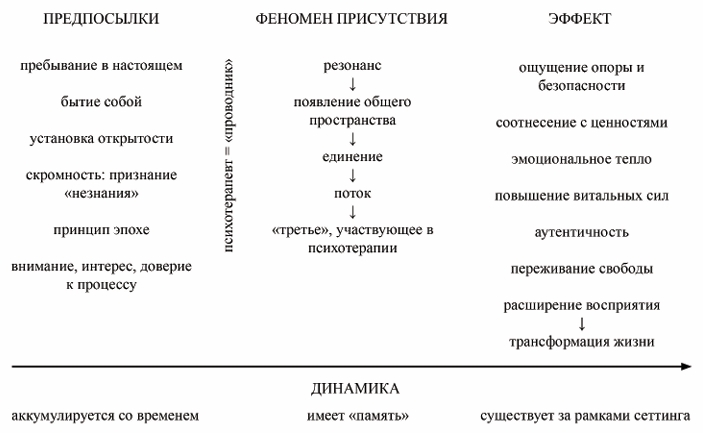

Следующий этап исследовательской работы с эмпирическими данными заключался в совместной с экспертами разработке промежуточной модели феномена присутствия в процессе психотерапии через восприятие специалистов. После чего, используя принцип диалектики, была синтезирована интегральная модель изучаемого явления на основании выделенных инвариантных (общих) составляющих феномена присутствия, которая представлена на рисунке 1.

Созданная «конструкция» исследуемого феномена объединила четыре блока (предпосылки, само явление, производимый эффект, процессуальная динамика во времени), каждый из них представил собой набор от трёх до восьми устойчивых компонентов. Предпосылки феномена психотерапевтического присутствия: пребывание в настоящем; бытие собой; установка открытости; скромность (признание «незнания»); принцип «эпохе1» (беспредпосылочность восприятия); внимание, интерес, доверие к процессу. Конституирующим на уровне смысла элементом построенной интегральной модели феномена присутствия выступила особая роль психотерапевта — бытие «проводником», сопровождающим клиента в слабоформализованном, но субъективно отчётливо проживаемом процессе понимания себя и жизненной ситуации.

Феномен присутствия раскрылся в поэтапной последовательности через инвариантные процессуальные характеристики:

а) «резонанс», возникающий между психотерапевтом и клиентом;

б) раскрытие общего пространства;

в) единение участников процесса;

г) обоюдное переживание ощущения потока;

д) появление «третьего» надситуативного, участвующего в психотерапии.

Структурные характеристики производимого эффекта феномена: ощущение опоры и безопасности; соотнесение с ценностями; эмоциональное тепло; повышение витальных сил; аутентичность; переживание свободы; расширение восприятия; что в итоге приводит к трансформации жизни. Психотерапевтическое присутствие продемонстрировало свою процессуальную динамичность через способность аккумулироваться со временем; «запоминаться» на уровне чувств; длиться за рамками сеттинга.

Обсуждение результатов

В попытке осмыслить полученные в результате двух этапов исследования феномена психотерапевтического присутствия авторы исходили из логики, что, по существу, данная работа доказала критическую необходимость организовывать оказание психологической помощи из синергийного присутствия. Такая стратегия гарантированно способствует получению клиентом нового опыта, который приводит к созидательной трансформации собственной жизни (Серкин, 2018). Установлено, что предпосылки, способствующие появлению феномена присутствия, являются управляемыми. В случае если специалист направленно организует свою бытийность в здесь-и-сейчас, транспарентен приходящему от клиента, аутентично и сдержанно предъявляет себя, способен отодвинуть в сторону все предварительное знание, испытывает неподдельный интерес к содержанию опыта клиента, способен довериться происходящему в пространстве сессии при сохранении концентрированного внимания, сознательно увеличивается возможность «случиться» свободному присутствию.

Выявленные предпосылки феномена присутствия позволяют уточнить два аспекта в системе психологического образования. Во-первых, могут быть яснее «увидены» критерии отбора будущих студентов, планирующих освоить профессию психотерапевта: личность должна иметь задатки и способности, необходимые для организации требуемого характера пребывания в психотерапевтической сессии рядом с клиентом. Во-вторых, на основании перечня предваряющих присутствие компонентов может быть разработана углубленная программа, позволяющая целенаправленно обучать студентов навыкам ведения психотерапии через синергийное пребывание в общем процессе.

Кроме того, выявленный элемент феномена присутствия в виде особой позиции психотерапевта («проводник») может помогать противостоять тенденции эмоционального выгорания, позитивно влиять на эффективность работы и профессиональную самореализацию специалиста наличием устойчивой мотивации к персональному развитию.

Респондент 4: «Чистый проводник: важно, чтобы то, что будет проводиться, оно не было как-то искажено что ли или по ходу как-то замусорено».

Свободно «само-организующийся» феномен присутствия предполагает свое развертывание в определённой последовательности. Сначала происходит резонанс между участниками встречи, далее появляется общее пространство, объединяющее в целое психотерапевта и клиента.

Респондент 8: «Здесь что-то интересное происходит с границами: они одновременно есть, потому что есть эта чёткая дифференциация между собой и другим, и вместе с тем, как будто бы нет расстояния».

После чего случается переживание потока, «открывающего» доступ к «третьему участнику психотерапии». Далее представлены цитаты респондентов, описывающие данное явление.

Респондент 4: «Я провожу что-то оттуда, не знаю, откуда, из какого-то нашего коллективного или божественного чего-то, большего, чем я».

Респондент 4: «Начинает вибрировать какая-то металлическая пластинка тонкая или струна. Через меня что-то проходит, какие-то волны, а я служу сейчас вот этим проводником».

Респондент 8: «Встреча с объединяющим. Вот с этой экзистенциальной сущностью, которая объединяет».

Респондент 10: «Похожее на трансовое состояние, потому что это уже не я действую, а вот что-то вне меня, оно само по себе действует».

Респондент 14: «Это между мной и клиентом. То есть оно не принадлежит мне точно совершенно. И оно не принадлежит клиенту. Это некий эфир вот тот самый, тесловский эфир, который можно пощупать, но он ничей».

Респондент 15: «И этот купол, который накрывает, это же тоже про что-то большее. Я чувствую здесь что-то третье, что-то большее, нас туда включающее».

Респондент 15: «Я, скорее, проводником здесь себя вижу. Она приходит, эта энергия, и ты к ней подсоединяешься даже как бы во время этой встречи».

Производимый на участников психотерапии эффект и процессуальная динамика являются прогнозируемыми, что позволяет выдвигать гипотезу о пролонгированном эффекте психотерапии из присутствия, формировании автономности клиента через исцеление «об» явление. В связи с чем представляется перспективной дальнейшая разработка интегральной модели феномена присутствия до формирования отдельного направления гуманистической психотерапии.

Репрезентации феномена присутствия в культуре и науке

Изучение феномена присутствия в процессе психологического консультирования на первый взгляд предоставило интуитивно понятные результаты, что инициировало интерес исследователей к поиску репрезентирующих явлений в культуре и науке. Театральный режиссер и преподаватель Н.В. Демидов, используя результаты исследований в области психофизиологии, разработал актерскую технику, в которой предлагалось концентрировать внимание на впечатлениях первой секунды через тренировку «отпускания» себя в спонтанно возникающее желание. Трансформируя идеи об «излучении» человека и сверхсознании, режиссер помогал актерам развивать доступ к свободному чистому восприятию (Демидов, 2004). Институт математики сердца, лидирующий в области исследований изменчивости частоты сердечных сокращений, ставит своей главной задачей изучение способов развития интуиции. Сооснователь института Г. Мартин транслирует, что интуитивное восприятие мира положительно коррелирует с пребыванием человека в гармонии со своим сердцем. Упорядоченность данной связи создает согласованность (когерентность), которая «раскрывает» головной мозг для видения «большей картины». Актуальные исследования института доказывают, что позитивное эмоциональное состояние и позиция согласованности меняют разум от линейности к большей интуитивности, и к человеку вдруг «приходит» новое знание (HeartMath Institute, 2024).

Существующая этническая традиция показывает опыт «негласного» шаманства, когда человек, обратившийся за помощью или советом, получает ответы, просто находясь продолжительное время в одном физическом пространстве с целителем. В некоторых культурных традициях2 во время подобного сеанса исцеление производится благодаря «шаманскому путешествию», «контролируемому трансу» (Серкин, 2021, с. 139), трактуемому как появление третьего (Духа), подсказывающего варианты действия.

Вывод

Результаты проведённого двухэтапного исследования позволяют ввести понятие «соприсутствие», целостно описывающее изученное явление, и сформулировать его определение. Соприсутствие является синергетическим объединением психолога и клиента, процессуальная динамика которого развивается вплоть до появления общего «третьего» (следствие эффекта синергетичности), участвующего в психологическом консультировании и творчески порождающего варианты консультативного решения. Феномен соприсутствия аккумулируется со временем, имеет «память», существует за рамками сеттинга. Производимый эффект явления имеет несколько характеристик, которые совокупно приводят к трансформации жизни. В конструкции феномена управляемыми являются предпосылки его возникновения, в то время как само его бытие остается свободным.

Интегральная модель феномена присутствия имеет четыре блока (22 инвариантных компонента), охватывает организационный, структурный, процессуальный, динамический аспекты изученного явления (рис. 1).

Организационные рекомендации

Авторам реализованного двухэтапного исследования феномена присутствия в процессе психотерапии видится наиболее ценным в аспекте практического применения и дальнейшего изучения синергийный компонент, который и в опыте клиентов, и во взгляде специалистов маркировался как «третий участник психотерапии». Произведённые параллели демонстрируют, что в культурной традиции данное явление выделено давно, однако в психологии и психотерапии оно не было содержательно проанализировано и не операционализировано. Попытку разработки синергийной антропологии в психотерапии осуществил Ф.Е. Василюк, который отмечал, что для осуществления подлинной работы с человеком необходимо, чтобы Бог дал согласие принять в ней участие (Василюк, 1997). В.П. Серкин выделял синергетическое взаимодействие консультативной диады клиент-консультант, которое способствует совместному порождению психотерапевтического мифа, ориентированного на поиск нового решения (Серкин, 2018).

В связи с указанным выше можно предполагать, что в актуальное время происходит развитие новой парадигмы консультирования, открывающей задачи для дальнейших исследований и разворачивающей собственное направление практической школы, ориентированной на обучение навыкам вхождения в синергийное присутствие, за которым стоит Знание, приходящее из соотнесения с «бόльшим».

В качестве проектных идей предлагаются два уровня рекомендаций для специалистов в отношении организации психотерапии из присутствия. Первый уровень ориентирован на индивидуальную работу развития навыков, в потенциале обеспечивающих возможность пребывать в присутствии:

а) практика медитации вне приёмного времени, позволяющая тренировать (впоследствии — управлять) трансценденцией как способностью выходить за пределы привычно осознаваемого;

б) тренировка особого неповерхностного внимания, а также развитие навыка его целенаправленного переключения между пространствами сознания, например, уметь легко переключать внимание перед сессией (во время сессии) с внутреннего пространства собственной жизни на клиента (общее пространство психотерапии);

в) соблюдать баланс между нагрузкой и отдыхом для обеспечения достаточных ресурсов (имея усталость на уровне физиологии, значительно сложнее вступать в пространство присутствия);

г) разделять установку наличия в мире «превосходящего».

Второй уровень рекомендаций для специалистов разработан на основании предпосылок феномена присутствия в процессе психологического консультирования и касается диалогического аспекта того бытия, который может обеспечивать психотерапевт во время ведения конкретной сессии, курса лечения в целом:

а) быть в настоящем — умение освобождать сознание от потока мыслей, уводящих из пребывания «вот сейчас»;

б) быть собой — заниматься самопознанием (личная психотерапия, духовные практики и прочее);

в) быть открытым — отслеживать собственные страхи, работать с ними, чтобы свободно возникающий детский интерес к миру, открытость, «живость» мочь стабильно проживать;

г) установка бытия через скромность (признание незнания) — регулярно обучаться новому, желательно из смежных (других) областей научного знания, для удержания фокуса на неопознанности мира как профилактика неосознанно возникающей «заносчивости» о собственной экспертности, часто приводящей к нарциссическим блокадам («теперь-то я точно всё знаю о том, как лечить людей»);

д) организация «эпохе» — также об опыте трансценденции, выходящей за рамки «знаемого» к процессу «воспринимаемого»;

е) внимание, интерес, доверие к клиенту — составление и пересмотр собственной этики в работе, обращающей к пласту ценностей и смыслов («ради чего я занимаю своё место консультанта?»).

Безусловно, указанные выше два уровня рекомендаций являются предварительными и предполагают дальнейшую масштабную доработку. На текущий момент познания изучаемого феномена присутствия в процессе психотерапии выделены первые векторы будущего образовательного маршрута специалистов.

Заключение

Произведённая масштабная двухэтапная исследовательская работа позволила успешно прийти к поставленной цели — разработать интегральную модель феномена присутствия в процессе психологического консультирования, которая холистически объединяет собой опыт клиентов и психотерапевтов — представителей различных практических школ. Модель описывает организационный, структурный, процессуальный, динамический аспекты феномена присутствия, которые нашли репрезентацию в 22 инвариантных компонентах, разбитых на четыре блока, при наличии особого элемента в виде метапозиции специалиста (бытие «проводником»).

Осуществлённым исследованием удалось внести вклад в преодоление критического разрыва между психологией как областью научного знания и практикой консультирования, а также способствовать развитию целостного единого взгляда на процесс оказания психологической и психотерапевтической помощи. Теоретический вес работы заключается в фундаментальном описании наибольшего объёма характеристик психотерапевтического присутствия. Практическая значимость разработанной интегральной модели феномена присутствия многогранная: конкретная сессия (где есть показания к терапии при условии организации глубинного контакта, в котором помощь реализуется через пространство «между»), обучение в вузах навыкам организации предпосылок присутствия специалиста, разработка отдельного направления психотерапии, ставящего центральным в лечении синергийный эффект.

Итоги изучения феномена психотерапевтического присутствия нашли отражение в приведённой ниже объёмной цитате высказывания К. Роджерса, слова которого вдохновляют на продолжение исследовательского пути в этом направлении: «Когда я нахожусь в наилучшей форме как фасилитатор или терапевт, то есть когда я ближе всего к моему внутреннему, интуитивному Я, когда я каким-то образом соприкасаюсь с неизвестным во мне, когда, возможно, я нахожусь в слегка измененном состоянии сознания, тогда все, что бы я ни делал, оказывается целительным. Тогда просто мое присутствие освобождает и помогает. Я не могу ничего сделать, чтобы вызвать это состояние, но когда я могу расслабиться и стать ближе к своей трансцендентальной сущности, тогда я в отношении с клиентом могу вести себя странно и импульсивно, чему я не могу найти рациональных оправданий и что никак не связано с моими мыслительными процессами. Однако каким-то странным образом такое поведение оказывается верным. В такие моменты кажется, что мой внутренний дух вышел вовне и прикоснулся к внутреннему духу другого человека. Наше отношение трансцендирует себя и становится частью чего-то большего. Имеют место существенные и очевидные рост, исцеление, энергия» (Роджерс, 2001, с. 50).

Примечания

1 Эпохé (греч. ἐποχή — остановка, прекращение, воздержание от суждения) — философское понятие, сложившееся в античном скептицизме как воздержание от суждения и вновь актуализированное в феноменологической философии как переход от естественной установки к феноменологической рефлексии. Прим. ред.

2 Чукчи, орочи, юкагиры, иногда якуты и другие национальности.

Литература

- Антонова, Н.В., Иванова, Н.Л. (2024). Консультирование и коучинг персонала в организации. М.: Юрайт.

- Босс, М. (2009). Недавние размышления о дазайн-анализе. Московский психотерапевтический журнал, 2, 147–167.

- Бьюдженталь, Дж. (2001). Искусство психотерапевта. СПб: Питер.

- Василюк, Ф.Е. (1997). На подступах к синергийной психотерапии: история упований. Консультативная психология и психотерапия, 2, 5–24.

- Геллер, Ш., Багрянцева, А. (2020). Практическое руководство по развитию терапевтического присутствия. М.: Корвет.

- Демидов, Н.В. (2004). Творческое наследие: в 4 т. Искусство жить на сцене. Т. 2. Кн. 3. Под ред. М.Н. Ласкиной. СПб: Гиперион.

- Дюркхайм, К. (1992). О двойственном происхождении человека. СПб: ИМПАКС.

- Иванов, М.А. (2017). Консультирование первых лиц компаний: клиентцентрированный подход. М.: Олимп-Бизнес.

- Иванов, М.А., Штроо, В.А. (2018 ). Академическая и практическая психология. Организационная психология, 8(4), 137–155.

- Клюева, Н.В. (2016). Качественные методы исследования: учебно-методическое пособие. Я.: Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова.

- Лебедева, Н.М., Иванова, Е.А. (2005). Путешествие в Гештальт: теория и практика. СПб: Речь.

- Летуновский, В.В. (2009). Фехтование как метод экзистенциальной терапии. Московский психотерапевтический журнал, 2, 191–204.

- Лэнгле, А. (2009). Фундаментальные мотивации экзистенции как действенная структура экзистенциально-аналитической терапии. Экзистенциальный анализ: бюллетень, 1, 9–29.

- Лэнгле, А. (2018). Person: Экзистенциально-аналитическая теория личности. М.: Генезис.

- Осетрова, М.А. (2020). Феномен присутствия в процессе психотерапии (через восприятие клиента): магист. дисс. М. URL: https://www.hse.ru/edu/vkr/368409097 (дата обращения: 04.10.2023).

- Осетрова, М.А. (2022). Рассмотрение феномена присутствия в парадигме экзистенциальной психотерапии. Мир психологии, 1(108), 14–21.

- Осетрова, М.А., Серкин, В.П. (2020). Модель феномена присутствия в процессе психотерапии. В сб.: II Международная конференция по консультативной психологии и психотерапии, посвященная памяти Федора Ефимовича Василюка (с. 201–205). М.: Психологический институт Российской академии образования.

- Осетрова, М.А., Серкин, В.П. (2022). Феномен присутствия в процессе психотерапии: исследование опыта клиентов. Мир психологии, 4(111), 39–50.

- Перлз, Ф. (2013). Гештальтподход и свидетель терапии. М.: Академический Проект; Культура. Роджерс, К. (2001). Клиентоцентрированный / человекоцентрированный подход в психотерапии. Вопросы психологии, 2, 48–58.

- Роджерс, К. (2002). Клиент-центрированная психотерапия. М.: Апрель Пресс.

- Серкин, В.П. (2018). Методологические и организационные вопросы разработки клиентского психотерапевтического (консультативного) мифа. Организационная психология, 8(4), 156–167.

- Серкин, В.П. (2021). Мышление шамана. М.: АСТ.

- Смит, Э. (2008). Терапевтический диалог. Московский психотерапевтический журнал, 4, 150–166.

- Топольская, Т.А. (2012). О понятии «Диалог» в психологических исследованиях общения и консультативной практике. Консультативная психология и психотерапия, 1, 34–63.

- Уколова, Е.М. (2011). Обнаружение аутентичного голоса среди диалектов внутренней полифонии. Экзистенциальный анализ. Бюллетень, 3, 63–77.

- Хайдеггер, М. (2015). Бытие и время. М.: Академический проект.

- Шейн, Э. (2008). Процесс консалтинга. М.–СПб: Питер.

- Ялом, И. (2006). Дар психотерапии. М.: Эксмо.

- Dunn, R. et al. (2013). Effects of pre-session centering for therapists on session presence and effectiveness. Psychotherapy Research, 23(1), 78–85.

- Giorgi, A. P., Giorgi, B. M. (2003). The descriptive phenomenological psychological method. In P. M. Camic [et al.] (Eds.), Qualitative research in psychology: Expanding perspectives in methodology and design (pp. 243–273). URL: https://psycnet.apa.org/record/2003-04376-013 (date of the application: 04.10.2023).

- HeartMath Institute. URL: https://heartmath.org (дата обращения: 04.10.2023).

- Krug, O.T. (2009). James Bugental and Irvin Yalom: Two masters of existential therapy cultivate presence in the therapeutic encounter. Journal of Humanistic Psychology, 49(3), 329–354.

- Längle, A., Klaassen, D. (2019). Phenomenology and depth in existential psychotherapy. Journal of Humanistic Psychology, 1–12.

- Längle, S. (2015). Methode zur Praxis Hermeneutisch-Phänomenologischer Forschung. Existenzanalyse, 32(2), 64–70.

Источник: Осетрова М.А., Серкин В.П. Организационная интегральная модель феномена присутствия в процессе индивидуального психологического консультирования // Организационная психология. 2024. Том 14. №2. С. 112–127. DOI: 10.17323/2312-5942-2024-14-2-112-127

.jpg)

.jpg)

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать