Введение

Немедицинская психотерапия, оказание психологической помощи и поддержки — это общепризнанный общественный институт, который является неотъемлемой частью современного общества. Результаты многочисленных исследований (Холмогорова и соав., 2009, 2010) свидетельствуют о положительных эффектах работы психотерапевтов и психологов-консультантов в повышении психологического благополучия людей. Можно считать научно обоснованным, что психотерапия и психологическое консультирование способствует улучшению состояния и позитивного функционирования клиента (De Maat et al., 2009). Эффект зависит от многих факторов, в том числе, и от техник и приемов, используемых специалистами. При этом независимо от направления или психологической школы большая часть из них опирается на рефлексивное участие клиента, на осознание им того, что происходило и происходит в процессе психологического консультирования. Именно развитая рефлексия помогает достичь быстрых результатов в терапии, способствует пролонгированному эффекту (Kersten-van Dijk et al., 2017).

Помимо позитивной роли рефлексии, некоторыми авторами выделяется ряд проблем, обусловленных «зависанием» на потребности в изменениях и поддержке; индуцировании депрессивных симптомов, связанности между адаптивным эффектом рефлексии и идентичности (Nakajima et al., 2018), рефлексия негативных эмоциональных состояний (Cova et al., 2019). Психологи указывают на тот факт, что есть категория клиентов, которая так и продолжает посещать консультации со схожими запросами, причем ранее они сообщали о разрешении этого запроса по окончании сессии (Холмогорова и соавт., 2009, 2010; Kilcullen et al., 2021).

Таким образом, при общей позитивной роли психологического консультирования и рефлексии в жизни современного человека, их использование может иметь негативный эффект. Особенно он становится заметным при чрезмерном увлечении психологическими услугами или при постоянной погруженности в размышления о своих переживаниях, внутреннем состоянии, их непрекращающемся анализе. Внешне это проявляется в склонности самостоятельно определять свой психологический «диагноз», не принимать или не выполнять рекомендации экспертов (например, врачей или психологов), в стремлении не принимать решения и не брать на себя ответственность, перекладывая ее на другого (например, на консультанта) и т.д. Закономерно встает исследовательский вопрос, в какой момент рефлексия становится непродуктивной и чрезмерной, и как личность проявляет себя в этой ситуации.

Рефлексия и ее значение для человека

Рефлексивные возможности человека как способность осознавать и адекватно оценивать себя и окружение во многом определяют процессы выстраивания отношений человека с миром. Основы изучения рефлексии в отечественной психологии заложены в трудах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, которые рассматривают ее как объяснительный принцип развития психики и самосознания личности. Рефлексия является компонентом структуры деятельности, благодаря которой у субъекта есть материал, который можно наблюдать и изменять, то есть совершенствовать деятельность как во внутреннем плане, так и во внешнем. Рефлексия позволяет расширять свое внутреннее и внешнее пространство за счет углубляющихся связей с собой и миром, установить близкие отношения с собой и другими, занять позицию по отношению к себе. Личность, благодаря рефлексии, имеет возможность «встать над своей жизненной ситуацией», укорениться в своем жизненном пространстве, выйти из поглощенности процесса жизни для выработки отношения к ней (Рубинштейн, 1973).

В зарубежной психологии процесс изучения рефлексии проходил непоследовательно и сложно в связи с усилением бихевиоризма и когнитивизма в 20-е гг. ХХ века. В определенный период это привело к снижению интереса к психологическим аспектам проблемы рефлексии. Тем не менее, можно выделить четыре основных направления научного фокуса в психологии рефлексии (Дударева, Семенов, 2008): (1) склонность к самоанализу — psychological mindedness; (2) интеллектуальная рефлексия, метакогнитивный подход — metacognitions; (3) представления о психическом других людей — theory of mind; (4) проблема осознаваемости разных процессов и деятельностей — consciousness.

Каждое из перечисленных направлений нашло свое развитие в теоретической и практической психологии. Исследование склонности к самоанализу в определенный момент отошло от изучения условий эффективности и закономерностей психоаналитической терапии и вышло на просторы клинической психологии и психиатрии (Rai et al., 2015). Фокус внимания сместился на изучение рефлексивности как черты (Карпов, 2003), а диагностика рефлексивности и склонности к самоанализу в дальнейшем была переинтерпретирована в терминах метакогниций (Карпов, Скитяева, 2004).

Между тем, А.В. Карпов отмечает широкий смысл психологической трактовки рефлексии, которая представляет собой психический процесс, психическое свойство и психическое состояние одновременно, но не сводится ни к одному из них. «Рефлексия — это одновременно и уникальное свойство, присущее лишь человеку, и состояние осознания чего-либо, и процесс репрезентации психике своего собственного содержания. Именно такое понимание, позволяя дифференцировать основные модусы рефлексии и тем самым конкретизировать предмет психологии рефлексии, обеспечивает и сохранение того единства, в котором в психике представлены процессы, свойства и состояния» (Карпов, 2003, с. 49).

Рефлексия как метакогнитивные знания и метакогнитивный опыт представляет собой совокупность знаний об основных особенностях познавательной сферы и способах ее контроля. Работы Д.А. Леонтьева можно отнести к направлению, где рефлексивность рассматривается как метаспособность, которая выполняет регулятивную функцию и является способом выхода психики за собственные пределы. Дифференциальная модель рефлексивности различает позитивные (системная рефлексия) и негативные (квазирефлексия, интроспекция) разновидности рефлексивных процессов (Леонтьев, Осин, 2014).

Понимание того, что существуют психические состояния, отличные от внешних событий и действий, находится в основе подхода «представления о психическом других людей» (theory of mind). Противоречие в понимании первичности возникновения в онтогенезе — самоотчет о собственных психических состояниях (рефлексия) или «представления о психическом других людей» — лежит в основе множества экспериментальных методик для определения способности к репрезентации внутренних представлений у детей старшего возраста и у взрослых (Gopnik, Astington, 1988).

Проблема осознаваемости (consciousness ) на сегодняшний день под общим понятием «когнитивного бессознательного» объединяет практически все психологические феномены, которые так или иначе могут свидетельствовать о возможности неосознаваемой переработки информации (Аллахвердов и др., 2008). Но понятие рефлексии шире простого осознания, хотя осознание лежит в основе рефлексии. В рамках проблемы осознаваемости разных процессов и деятельностей разработаны методологические приемы, например, Дэниелом Вегнером (Wegner, 2005), который экспериментально поставил под сомнение единство контроля и осознаваемости (наблюдаемое и предполагаемое человеком). В отечественной психологии — это Л.С. Выготский в исследованиях о несовпадение функции и ее осознания (Выготский, 1984). Очень отдаленно — А.В. Брушлинский (1979) — работы по немгновенному инсайту (Корнилов, 2015).

Смыслообразующий аспект экзистенциальной рефлексии подчеркивал И.Н. Семенов: «рефлексия есть не что иное, как смысловое обращение к свершившемуся и содеянному в контексте предстоящего для понимания человеком ситуации и себя в ней, для смыслового извлечения из этого уроков в целях перестройки поведения и деятельности, а также для проектирования своего будущего» (Семенов, 2015, с. 27). Здесь регуляторы поведения и деятельности связаны со способностью к саморазвитию и высшими рефлексивными способностями, которые отражают ценностно-смысловой аспект Я.

В.Д. Шадриков выделяет внешнюю и внутреннюю рефлексию, которые связаны между собой. Если внешняя рефлексия отвечает на вопросы к внешнему миру, то внутренняя — интровертирована и имеет два аспекта: душевную и духовную (религиозная и светская) (Шадриков, 2014). Также В.Д. Шадриков выделяет деятельностную и личностную рефлексию, которые тоже дополняют друг друга в реальной жизни. Если первая является отражением своей психической активности в реализации своей деятельности, то вторая имеет отношение к познанию себя в своих сущностных качествах как субъекта социального поведения.

Высшие рефлексивные способности «позволяют человеку возвыситься над стремлением к адаптации в отношении внешней среды, выйти за пределы эмпирической личности, материального уровня и перейти в сферу духовности» (Ожиганова, 2018, с. 58). Направленность этих процессов понимается в таких категориях, как духовное Я, морально-ценностные основания, смыслы бытия, самосознания. Таким образом, направленность рефлексии на внешний мир делает ее мощным инструментом осознания, углубленным пониманием окружающей действительности, а направленность на внутренний — позволяет переосмыслить и исследовать себя. Это и метод осуществления познания, и метапознания одновременно.

Продуктивные и непродуктивные формы рефлексии

Рассматривая различные подходы к изучению рефлексии, рефлексивности и высших рефлексивных способностей, важно отметить, что рефлексия и сама является методом психологического исследования. Это важнейшая форма теоретического осмысления действительности: рефлексия, направленная на внешний мир, становится инструментом осознания, понимания окружающего мира; рефлексия, направленная на внутренний мир, помогает исследовать себя, переосмыслить личностные проблемы и ведет к саморазвитию (Ожиганова, 2018).

Интроспекция как базовый общепсихологический метод непосредственно присутствует и используется в психологических исследованиях в форме рефлексивного анализа духовной жизни личности. Особое значение для развития личности интроспекция приобретает в связи с экзистенциальной рефлексией. Е.Б. Старовойтенко выделяла несколько модусов потенциала экзистенциальной рефлексии (Старовойтенко, 2015). Во-первых, рефлексия может являться способом укрепления и усиления Я личности, выражаться аспектом одаренности и гениальности. Во-вторых, потенциал рефлексии раскрывается при ее становлении творческим самовыражением личности, что позволяет целостно самореализовать себя. Для молодых людей рефлексия помогает собрать и структурировать желания, импульсы, чувства и мысли, для взрослых — это способ преодоления жизненных кризисов, противоречий, принятие вызовов. В-третьих, рефлексия является источником обновления жизни: экстраверт начинает обращаться к своему личному, интимному опыту, а интроверт побуждается к внешне направленным усилиям для достижений и утверждения себя (Потехина, 2018).

Несмотря на такое разнообразие взглядов на происхождение и функции рефлексии, необходимо обозначить и негативные аспекты рефлексивного сознания. Повторяющиеся мысли (руминации) о прошедших событиях и переживаниях отличаются от рефлексии негативными оценочными суждениями, когда личность сравнивает себя с другими не в свою пользу, себя нынешнего с прошлым, свое нынешнее состояние с желаемым (Сирота и соав., 2019). Руминация как «способ реагирования на дистресс, заключающийся в повторяющемся и пассивном сосредоточении на симптомах дистресса, возможных причинах и последствиях этих симптомов» (Nolen-Hoeksema et al., 2008), положительно коррелируют депрессией, дезадаптивными стилями совладания, пессимизмом, нейротизмом, и отрицательно коррелируют с успешным решением проблем и социальной поддержкой. В психотерапии понятие руминации можно отнести к проблемам в эмоционально-когнитивной сфере (Zawadzki, 2015), когда клиент уверен, что его повторяющиеся мысли помогают в решении проблем и совладанием со сложными эмоциями.

Ю. Куль противопоставляет два типа саморегуляции: ориентацию на состояние и ориентацию на действие (Kuhl, 1987). Индивиды, ориентированные на состояние, больше подвержены внешнему негативному влиянию, которое ведет к беспомощности, не способны усиливать мотивационную привлекательность значимой альтернативы, пессимистичны в ожидании успеха, хуже справляются со сложными задачами и хуже вовлечены в процесс деятельности.

Другие исследования показали, что самоанализ не ведет к благополучию при отрицательной самооценке: представлена значительная модерирующая роль низкой самоидентичности в корреляции с Я-инсайтом, депрессивными симптомами и стрессом; люди с высоким Я-инсайтом и низкой самоидентичностью были менее подвержены влиянию стрессовых факторов, в то время как люди с высоким Я-инсайтом и высокой самоидентичностью демонстрировали значительное увеличение депрессивных симптомов после стрессовых переживаний. Эти данные свидетельствуют о том, что адаптивный эффект интроспекции может быть условным в зависимости от степени уровня самоидентичности (Nakajima et al., 2018).

Размышления о негативных эмоциональных переживаниях (эмоциональный дискомфорт, печаль, психологическая боль) могут быть адаптивными, но могут также поддерживать или усиливать пагубные эмоциональные состояния — неадаптивные формы рефлексии. Отсутствие эмоционального дистанцирования как характеристики адаптивного процесса, увеличивает тенденцию к абстрактной негативной оценке прошлого и не позволяет дать положительную переоценку переживаний. Также к малоадаптивным способам относится неспособность индивида сфокусироваться на наиболее глобальных аспектах и тех аспектах, которые связаны со смыслом пережитого опыта (Cova et al., 2019).

Эмпирическое изучение рефлексии, негативных и позитивных рефлексивных состояний представлено в дифференциальном подходе, который базируется на идее необходимости различения понятия рефлексивности, типов объективной направленности и качественными особенностями рефлексивного отношения (например, у А.В. Карпова, В.В. Пономарева, Д.А. Леонтьева). В основе этого подхода модель рефлексии Д.А. Леонтьева, которая отражает 4 типа рефлексии: (1) арефлексию (сосредоточенность лишь на внешнем интенциональном объекте деятельности), (2) интроспекцию (фокус внимания на внутреннем переживании), (3) системную рефлексию (самодистанцирование, способность видеть и полюс объекта, и полюс субъекта), (4) квазирефлексию (направленность на неактуальный объект, посторонние размышления). Этот подход позволяет дифференцировать один позитивный и три негативных эффекта рефлексии — выявить продуктивную рефлексию как способность посмотреть на себя со стороны или непродуктивные навязчивые размышления, самокопание и фантазирование (Леонтьев, Аверина, 2011).

Таким образом, феноменологически рефлексия может быть направлена на объект, на субъект, на свой непосредственный внутренний мир. В рамках исследования нам важен процесс самопознания, способность произвольно обращать сознание на себя, придание собственного смысла, субъективного осмысления личностью своего жизненного пути и событий, которое подчиняется интрапсихическим и интерпсихическим факторам. В фокусе нашего внимания такой аспект непродуктивной рефлексии, который является чрезмерной, преувеличенной склонностью к самоанализу именно того, что происходит с человеком, а не с другими и окружением. С нашей точки зрения, этот аспект не укладывается в предложенные модели и условно может быть назван гиперрефлексией. Целью данного исследования является описание феномена гиперрефлексии как непродуктивного вида рефлексии и ее функциональных проявлений.

Гиперрефлексия как форма взаимодействия с миром

Может ли рефлексия быть чрезмерной и непродуктивной? Можем ли мы в таком случае назвать это гиперрефлексией? В научной литературе отсутствует описание феномена «гиперрефлексия», хотя феноменологическое описание связанных конструктов достаточно объемно. Содержательно есть связь с квазирефлексией и интроспекцией, описанных Д.А. Леонтьевым и Е.Н. Осиным (2014). При интроспекции фокусом внимания становится собственное внутреннее переживание в ущерб реальным актуальным жизненным задачам. Равно как и квазирефлексия направлена на объект, который не имеет отношения к актуальной жизненной ситуации. Это уход в посторонние размышления об упущенных возможностях.

Следует отметить, что существуют определенные сходства между гиперрефлексией и другими психологическими конструктами. Koole, Greenberg, Pyszczynski (2006) выделяют формирование идентичности в качестве одной из экзистенциальных угроз, с которой сталкивается личность. При этом авторы отмечают, что некоторые аспекты этой конечной данности — экзистенциальной идентичности — например, хроническая руминация, вызывают «запутанность» в своей идентичности посредством создания ложных воспоминаний (Koole, Greenberg, Pyszczynski, 2006).

Руминацию можно определить как назойливые рефлексивные размышления, возникающие как способ реагирования на дистресс (Nolen-Hoeksema, Wisco, Lyubomirsky, 2008). В подобном состоянии индивид переживает постоянное, повторяющееся и пассивное сосредоточение на своих симптомах, а также их предполагаемых причинах и возможных последствиях, которые характерны, на наш взгляд, и для гиперрефлексии.

Другой психологический конструкт, психологическая разумность (p y hologi al mindedne ), является многомерной структурой и может определяться разными способами (Conte, Ratto, Karasu, 1996). Авторы указывают на следующие возможные определения: (1) способность человека видеть связи между мыслями, чувствами и действиями; (2) способность отождествлять интрапсихические компоненты психики со сложностями, с которыми сталкивается индивид; (3) черта характера, определяющая способность индивида к анализу мотивов поведения, смыслов, чувств и эмоций, как своих собственных, так и окружающих; (4) и черта характера, и способность одновременно (Conte, Ratto, Karasu, 1996).

Гиперрефлексия может быть связана и с конструктом «саморефлексия». Например, Grant, Franklin, Langford (2002) определяют саморефлексию как осознанность понимания индивидом собственных чувств, эмоций и поведения. В контексте руминации подобное осознание может приводить не только к увеличению уровня благополучия (well-being), но и к его уменьшению (Giromini et al., 2015).

В отечественной психологии А.Ф. Копьев описал несколько типичных и трудно распознаваемых начинающими психологами форм блокады диалогической интенции, относящихся к практике психологического консультирования. Одну из таких клиентских «проблем» он обозначает как психологическая интоксикация, которая выглядит как совершенно непродуктивный, рассуждательный интерес к психологии и психотерапии.

«Осознание и подача себя в понятиях тех или иных психологических концепций становится эффективным средством избежать ответственности за свою жизнь, вывести свое поведение из зоны действия нравственных категорий. Сродни обыденному объяснению: «Среда заела». Подлинные обстоятельства жизни, поступки, мысли, чувства оказываются более или менее зашумленными психологическим диагнозом. Человек отказался от своей воли. Обращение к консультанту выполняет защитную функцию: позволяет клиенту ничего не менять, снимая с него ответственность за нелепости и неустройства его жизни, но при этом отражает подспудную неудовлетворенность и тревогу за то, что происходит в его судьбе» (Копьев, 1992).

Также косвенно можно рассмотреть и другую диалогическую блокаду, которая носит название эстетизация личностных проблем (Копьев, 1992). Клиент воспринимает свои проблемы, невзгоды и комплексы как эстетическую ценность, что должно сообщать о значительности его личности. Копьев связывает это с распространением в кино «фабрики грез», в результате чего клиент одержим другим, говорит об этапах большого пути и не проживает свою жизнь.

Несмотря на обилие похожих психологических конструктов и на наличие у них сходств с гиперрефлексией, мы утверждаем, что гиперрефлексия обладает собственной, отличной от них феноменологией.

Мы определяем гиперрефлексию как процесс непродуктивного чрезмерного внутреннего анализа, который, в отличие от рефлексии, является анализом самого анализа в долгосрочной перспективе. Гиперрефлексия циклична, поскольку выводы, сделанные на основе анализа, не приводят к действиям, а лишь к очередному процессу анализа, прогнозированию будущего и поиску новых смыслов. Новая серия размышлений о правильности и ценности своих мыслей вызывает сомнения в их подлинности. Размышления происходят по круговой траектории и усугубляются с каждым витком, который приводит к детализации анализа, при этом не происходит полезного умозаключения.

Сомнения в подлинности вызывают тревогу, которая при подобном механизме гиперрефлексии влечет за собой вину и стыд. Вина проявляется в осуждении своего бессилия: «за то, что я такой нескладный», а стыд — в отсутствии движения и оценке окружающих: «мне стыдно признаться, что я постоянно об этом думаю». Тем самым, личность находится в ансамбле негативных эмоций и недифференцированных субъективных переживаний, где никакое решение не кажется верным и, соответственно, не принимается. В результате личность перестает существовать в настоящем и теряет связь с сущим — «мысленно я где угодно, только не здесь». Гиперрефлексивность масштабируется на все уровни принятия решений: даже базовые и привычные действия затруднены. Таким образом, гиперрефлексия приводит к параличу и диалог с миром прекращается. Следовательно, личность не воспринимает свои ощущения и чувства должным образом и не может изменить ни ситуацию, ни собственное поведение.

Гиперрефлексия конституирует наше жизненное пространство на основе прошлых переживаний и не позволяет соответствовать требованиям настоящего и ясно видеть цель будущего. Мысленное нахождение в прошлом, безуспешные намерения изменить прошлое не позволяет личности принять необходимые изменения. Кроме того, сами вызовы изменяющегося контекста становятся источником изменений и требуют новых способов взаимодействия с окружающим миром: «в современных условиях, такие характеристики индивида, как способность и готовность к изменениям, начинают играть все более важную роль в жизни людей» (Гришина, 2018). Здесь в гиперрефлексии отображается второй существенный компонент — реакция на вызов к изменениям.

Потеря понимания того, на что именно личность может повлиять, в совокупности с негативными реакциями вызывают потребность контролировать и влиять на объективные обстоятельства, сопутствующие обычному процессу: сюда же входит желание изменить окружающих, ситуации и события. У гиперрефлексивного человека нет права на ошибку, поэтому до принятия решения или действия требуется «дополнительная проверка».

И подобная самоуглубленность может казаться иллюзией развития. Осуществляя направленный и ненаправленный поиск проблемных зон своей жизни, личность в современном контексте сталкивается с огромных потоком входящей разноплановой информации. Эта информация может быть неверифицируемой, сомнительной и отвечать критериям магического мышления. Но, вместе с тем, она также принимается во внимание, интегрируется и подвергается анализу.

Таким образом, гиперрефлексия — это процесс непродуктивной удвоенной рефлексии, сопряженный с высокой тревожностью личности и неконструктивным мышлением, а также ненасыщаемой потребностью в самоизменении и эмоционально заряженными переживаниями по этому поводу.

В рамках психологического консультирования и психотерапии гиперрефлексия становится особенно наглядной, например, в ситуации, когда клиент самостоятельно и бескомпромиссно определяет свой психологический диагноз и направляет специалиста. Аналогично гиперрефлексия прослеживается в склонности не принимать, не выполнять рекомендаций специалистов, или при неоднократном возврате клиента к первоначальному запросу, который, с его слов, был ранее разрешен. Кроме того, сам процесс консультирования может являться «колыбелью» для порождения гиперрефлексии, что делает человека зависимым от специалиста. Потребностью обоих в данном случае может являться желание войти в привычный паттерн поведения взрослого-ребенка или невротическая потребность создания дисфункциональных отношений.

Организация и методы исследования

Для сопоставления авторской трактовки понятия «гиперрефлексия» и представлений об этом феномене в сознании людей был проведен опрос респондентов с последующим контент-анализом полученных данных.

Характеристика выборки исследования. Группы респондентов для опроса формировались по уровню владения психологическими знаниями и опыта профессиональной психологической деятельности. Всего в опросе приняли участие 40 респондентов в возрасте от 34 до 55 лет. Общая выборка была поделена на 2 группы. Группа 1 — мужчины и женщины в возрасте от 34 до 55 лет, не обладающие профессиональными знаниями в сфере психологии (30 человек). Группа 2 — мужчины и женщины в возрасте от 38 до 50 лет, имеющие психологическое образование и занимающиеся профессиональной деятельностью в различных областях психологии (10 человек).

Разделение групп по степени владения психологическими знаниями было обусловлено стремлением описать феномен гиперрефлексии с двух сторон: в обыденных представлениях и профессиональных. С одной стороны, важно было понять, в принципе, сталкивались ли люди с подобной феноменологией, которую мы объединили под термином «гиперрефлексия», то есть подтверждение ее существования. А с другой — описание ее роли в изменении личности, конструктивных или деструктивных аспектов, которые проявляются в процессе работы над собой и осознания своих жизненных проблем. Независимая выборочная совокупность позволила провести внешнюю валидизацию понятия, собрать феноменологические данные, выделить смысловые компоненты, интерпретации форм и содержания понятия.

Каждая группа респондентов давала ответы на 3 открытых вопроса, сформулированных автором работы, и направленных на сбор информационных данных о понятии гиперрефлексии. Ответы респондентов сопоставлялись с авторской трактовкой понимания феномена гиперефлексии: гиперрефлексия — это процесс непродуктивной удвоенной рефлексии, сопряженный с высокой тревожностью личности и неконструктивным мышлением, а также ненасыщаемой потребностью в самоизменении и эмоционально заряженными переживаниями по этому поводу.

Критериями оценки выступали эмпирические референты понятия — совпадение (или его отсутствие) с основными признаками понятия: неадаптивность, неконструктивность, эмоциональность, ненасыщаемость, чувствительность, углубленность, а также сам факт признания существования данного феномена жизни (в практике).

Результаты исследования

Результаты контент-анализа группы респондентов, не имеющих профильного психологического образования

Вопрос 1. «Как Вы считаете, какую роль рефлексия играет в жизни человека?»

Большая часть респондентов, а именно 40%, выделили рефлексию в качестве ведущего компонента развития личности, отметив ее положительные свойства: «Рефлексия очень важна в жизни человека, иначе нет никакого саморазвития личности».

В своих ответах 20% респондентов выборки отметили негативное влияние рефлексии на развитие личности: «Сильно зависит от уровня образования, наверное. Если человек привык заниматься умственной деятельностью, то, скорее всего, он часто рефлексирует, и это в какой-то момент может начать играть довольно важную роль в переходе к психозам и депрессии».

Ряд респондентов, а именно 20% выборки, в своих ответах выделили проблему различия уровня развития рефлексии, приводящую к нарушениям социальных взаимоотношений: «… одни могут считать, что вести себя нужно так, как душе угодно, другие, наоборот, ведут себя более скованно из-за внутренних переживаний…»

При анализе ответов данной группы респондентов, у 10% участников выборки было выявлено желание присвоить рефлексии второстепенную роль в развитии личности человека: «…лучше в определенный момент остановится и начать строить жизнь по-новому».

Вопрос 2. «Существует ли гиперрефлексия? Как она проявляется? Как ведут себя гиперрефлексивные люди?»

В своих ответах 25% респондентов выразили свою полную уверенность в существовании гиперрефлексии. Указанные респондентами поведенческие проявления гиперрефлексии можно отнести к негативному спектру факторов, отрицательно воздействующих на развитие человека: «…Вместо того, чтобы что-то сделать и идти дальше, он сидит на месте и все пережевывает и пережевывает одно и то же. И сам себя еще глубже закапывает в какой-то проблеме»; «Конечно существует. И я — яркий пример гиперрефлексивного человека. Бесконечный анализ и самоанализ, абсолютный самоконтроль и контроль за всем очень отравляют мне жизнь».

35% респондентов высказались, что не имеют точной информации о существовании гиперрефлексии, и в своих ответах выразили предположение о наличии и особенностях данного понятия: «Гиперрефлексия, наверное, наступает, когда человек застегнулся на своем внутреннем и стал пренебрегать внешним, когда общение с собой заменило все остальные аспекты социальной жизни. Наверное, такой человек навязчиво анализирует все свои мысли и переживания».

Полное отсутствие информации о понятии гиперрефлексии зафиксировано у 40% респондентов. Тем не менее, они все равно отразили достаточно точное субъективное представление о данном понятии и отметили его негативные проявления у человека: «…могу предположить только то, что, скорее всего, она присуща людям с сильным чувством мнительности».

Вопрос 3. «Как Вы считаете, гиперрефлексия помогает или мешает?»

90% респондентов считает, что гиперрефлексия определенно мешает и лишь 10% респондентов отмечают, что ситуативно она может помогать.

Результаты контент-анализа группы экспертов, имеющих профильное психологическое образование

Вопрос 1. «Были ли у Вас клиенты, которых можно назвать гиперрефлексивными?»

Все респонденты, занимающиеся психологическим консультированием, подтвердили наличие гиперрефлексивных клиентов, с которыми они вели непосредственную работу.

Вопрос 2. «Почему Вы считаете некоторых клиентов гиперрефлексивными?»

Группа респондентов (20%) при определении маркеров, позволяющих им в ходе профессиональной деятельности выделять гиперрефлексивных клиентов, отметили положительное влияние гиперрефлексии в рамках взаимоотношений психолога и клиента:

«Они (клиенты) дифференцированно подходят к сфере эмоций, понимают, чем вызваны их эмоциональные реакции, способны развивать выводы, которые сделали на сессии, и на новую сессию приходят с открытиями о себе. Они также внимательны к моим реакциям (словам, поступкам, мимике), пытаются понять их причины».

20% психологов отметили динамические свойства гиперрефлексии, с разной степенью пользы влияющие на состояние клиентов и ход психологической работы с ними:

«Гиперрефлексия — это чрезмерное отслеживание собственных реакций, это полезно на первых этапах работы — поддержка, обратная связь, которая дает больше информации о клиенте и его переживаниях но, чем ближе к завершению, тем больше уходят во внутренний мир».

Большинство респондентов-экспертов (60%), говоря о причинах определения гиперрефлексивных клиентов, четко дифференцировали понятия гиперрефлексии и рефлексии, а также фокусировались на негативных свойствах гиперрефлексии: «…излишняя сосредоточенность на попытках описать свои собственные переживания словами, мешала им: (а) обращать внимания на внешние и внутренние обстоятельства, ставшие причинами таких переживаний, (б) обращать внимание на другие аспекты своего актуального состояния, (в) рассматривать других людей как субъектов взаимодействия»; «В норме получение знаний это истинно человеческая потребность, основанная на внутренней потребности приобретения личностного смысла. Как правило приобретение знания имеет под собой конечную цель, чаще всего практическую цель… Но, так как у этих людей нарушено образование личностного смысла: низкая самооценка, негативный опыт использования уже полученных знаний и т.д., то конечной цели у этих людей не существует, это процесс с началом, но без конца»; «Рефлексия (функции самоосознания и самоанализа) предполагает целью рост адаптивности индивида. Когда рефлексия имеет место быть, а адаптивнсть (сколь-либо явно) не меняется — похоже, что имеет место сбой в системе: рефлексия есть, а изменений нет».

Вопрос 3. «Как проявляется гиперрефлексия у человека?»

Исходя из ответов респондентов-экспертов, можно сделать вывод, что их представления о проявлении гиперрефлексии в значительной степени отличаются друг от друга, и при анализе ответов какие-либо конкретные проявления гиперрефлексии у человека, которые бы совпадали у ряда профессиональных психологов, обнаружить не удалось. Ниже приведен ряд примеров ответов на указанный вопрос, при ознакомлении с которыми можно сделать вывод об актуальности проблемы определения конкретных проявлений гиперрефлексии.

«Не знаю, не очень ясно, что имеется в виду. Весь мир в целом можно рассматривать как нечто динамичное, стремящееся к усложнению».

«Я хотела бы остановиться здесь на понятии «смысл». Это понятие имеет под собой чувство целостности. Смысл любого понятия приобретается за счет противоположных значений. Я пойму, что такое «теплое», познав, что такое «холодное». Я пойму, что такое быть умным, позволив себе признать тот факт, что я могу быть и глупым. До тех пор, пока я не позволяю себе быть/стать умным, я не признаю себя умным, не приобрету смысл этого понятия, не приобрету наполненность и целостность себя. Вот и получается, что отвергая часть своей личности, часть себя, человек находится в вечном стремлении к познанию себя через приобретение «ненужных» знаний».

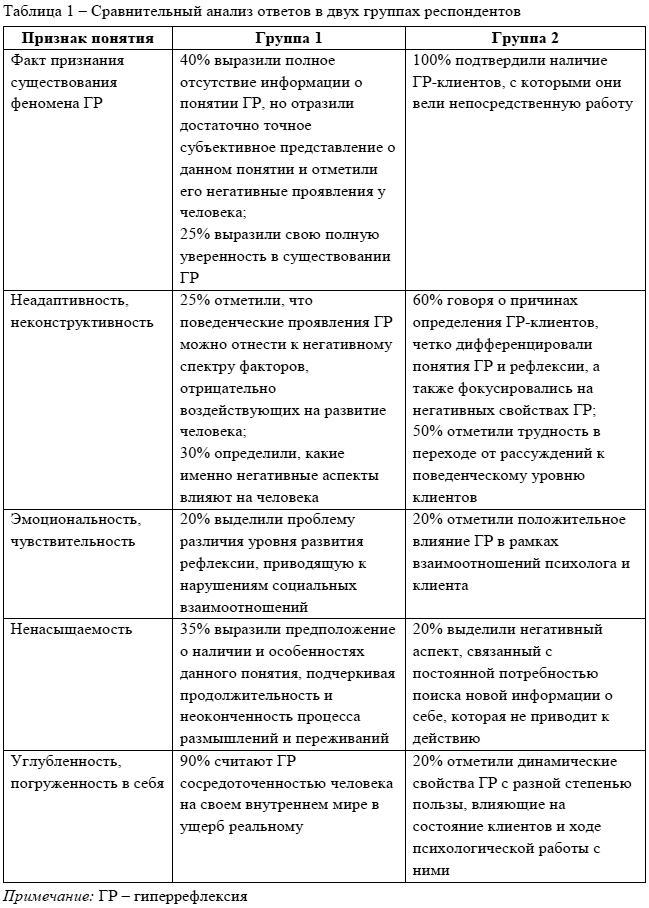

Обобщенные представления о гиперрефлексии в двух группах респондентов представлены в таблице 1.

Таким образом, в приведенной таблице отражены представления о гиперрефлексии в двух группах респондентов по таким признакам понятия, как: факт признания существования данного феномена, неадаптивность, неконструктивность, эмоциональность, чувствительность, ненасыщаемость, углубленность, погруженность в себя.

Заключение

Аналитический обзор последних данных по рефлексии, которая может быть направлена на объект, на субъект, на свой непосредственный внутренний мир, показывает амбивалентное положение данного феномена с точки зрения влияния на саморегуляцию, развитие и обретение смысла личностью.

Повышенный исследовательский интерес вызывает непродуктивная роль рефлексии для человека, в некоторых случаях контрпродуктивная. Этот аспект в том числе проявляется в виде чрезмерной, преувеличенной склонности к самоанализу именно того, что, как кажется самому человеку, происходит с ним, а не с другими или с окружением. Это формат противоречия, вследствие которого иррациональное выходит за пределы рационального, из адаптивного превращается в неадаптивное, когда точка изменений становится иллюзией, а рефлексия превращается в бесконечный болезненный процесс самокопания. Данный аспект не укладывается в предложенные модели и условно может быть назван гиперрефлексия.

В результате теоретического осмысления феноменологических данных и анализа связанных конструктов под гиперрефлексией может пониматься процесс непродуктивной удвоенной рефлексии, сопряженный с высокой тревожностью личности и неконструктивным мышлением, а также с ненасыщаемой потребностью в изменениях и самоизменениях и с эмоционально заряженными переживаниями по этому поводу.

Эмпирические данные, полученные в ходе контент-анализа респондентов с психологическим образованием и без него, в целом, подтверждают предложенное определение феномена гиперрефлексии. К выявленным характеристикам относятся: чрезмерное отслеживание своих переживаний, сосредоточенность на внутреннем мире, самоуглубленность, навязчивость самоанализа, отсутствие изменений, отсутствие актуального предмета рефлексии, избыточное стремление к познанию себя. В то же время, следует отметить, что в группе профессиональных психологов гиперрефлексия рассматривается как инструмент изменения внутренних состояний с разными последствиями.

Учитывая феноменологические характеристики гиперрефлексии можно предположить ее взаимосвязь с тревожностью, уровнем магического мышления, субъективным переживанием отсутствия развития личности.

Таким образом, проведенное нами исследование позволило описать феномен гиперрефлексии, ее компоненты и функциональные проявления. Представляется целесообразным дальнейшее изучение феномена гиперрефлексии.

Список использованных источников

- Аллахвердов В.М., Воскресенская Е.Ю., Науменко О.В. Сознание и когнитивное бессознательное // Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология, 2008. №2.

- Брушлинский А.В. Мышление и прогнозирование. М., Мысль, 1979.

- Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 т. М., Педагогика, 1984. Т. 4.

- Гришина Н.В. «Самоизменения» личности: возможное и необходимое // Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология и педагогика, 2018. Т. 8. Вып. 2. С. 126-138.

- Дударева В.Ю., Семенов И. Феноменология рефлексии и направления ее изучения в современной зарубежной психологии // Психология. Журнал ВШЭ, 2008. № 1.

- Карпов А.В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики // Психологический журнал, 2003. Т. 24. №5. С. 45-57.

- Карпов А.В., Скитяева И.М. Психология рефлексии. М., Ярославль, Аверс Пресс, 2004.

- Копьев А.Ф. Диалогический подход в консультировании и вопросы психологической клиники // Консультативная психология и психотерапия, 1992. Т. 1. №1.

- Корнилов Ю.К. Феномен инсайта в контексте развития взглядов на природу мышления // Теоретическая и экспериментальная психология, 2015. №1.

- Леонтьев Д.А., Аверина А.Ж. Феномен рефлексии в контексте проблемы саморегуляции // Психологические исследования: электрон. науч. журн., 2011. Т. 2(16). URL: http://psystudy.ru/index.php/num/2011n2-16/463-leontiev-averina16.html (Дата обращения: 03.02.2022).

- Леонтьев Д.А., Осин Е.Н. Рефлексия «хорошая» и «дурная»: от объяснительной модели к дифференциальной диагностике // Психология, Журнал ВШЭ, 2014. Т. 11. №4. С. 110-135.

- Ожиганова Г.В. Рефлексия, рефлексивность и высшие рефлексивные способности: подходы к исследованию // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика, 2018. №4.

- Потехина В.Е. Практическая персонология: опыт рефлексии модели способов жизни Е.Б. Старовойтенко // Образовательный процесс, 2018. №9(11).

- Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М., Педагогика, 1973.

- Семенов И.Н. Развитие проблематики рефлексии и ее изучение на факультете Психологии Высшей школы экономики // Психология, Журнал ВШЭ, 2007. Т. 4. №3. С. 108-126.

- Семенов И.Н. Рефлексивность самонаблюдения и персонология интроспекции: к онтологии и методологии рефлексивной психологии индивидуальности // Вестник Московского университета. Серия 14: Психология, 2015. №3. С. 22-39.

- Сирота Н.А., Московченко Д.В., Ялтонский В.М., Макарова И.А., Ялтонская А.В. Когнитивная терапия депрессивных руминаций // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова., 2019. Т. 119(1-2). С. 62-68.

- Старовойтенко Е.Б. Персонология: жизнь личности в культуре. М., Академический проект, 2015.

- Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г., Никитина И.В., Пуговкина О.Д. Научные исследования процесса психотерапии и ее эффективности: современное состояние проблемы. Ч. 1 // Социальная и клиническая психиатрия, 2009. Т. 19. №3. С. 92-100.

- Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г., Никитина И.В., Пуговкина О.Д. Научные исследования процесса психотерапии и ее эффективности: современное состояние проблемы. Ч. 2 // Социальная и клиническая психиатрия, 2010. Т. 20. №4. С. 70-79.

- Шадриков В.Д. Мысль, мышление и сознание // Мир психологии, 2014. №1. С. 17-32.

- Conte H.R., Ratto R., Karasu T.B. The psychological mindedness scale: Factor structure and relationship to outcome of psychotherapy // Journal of Psychotherapy Practice and Research, 1996. Vol. 5(3). Pp. 250-259.

- Cova F., Gar ia F., Villagrán L., Oyanadel C., Ino troza C. Adaptive reflection on negative emotional experiences: Convergences and divergence between the processing-mode theory and the theory of self-distancing reflection // Frontiers in psychology, 2019. Vol. 10.

- De Maat S., De Jonghe F., Schoevers R., Dekker J. The effectiveness of long-term psychoanalytic therapy: A systematic review of empirical studies // Harvard Review of Psychiatry, 2009. Vol. 17(1). Pp. 1-23.

- Giromini L., Brusadelli E., Di Noto B., Grasso R., Lang M. (). Measuring psychological mindedness: validity, reliability, and relationship with psychopathology of an Italian version of the Balanced Index of Psychological Mindedness // Psychoanalytic Psychotherapy, 2015. Vol. 29(1). Pp. 70-87.

- Gopnik A., Astington J.W. Children's understanding of representational change and its relation to the understanding of false belief and the appearance-reality distinction // Child Development, 1988. Vol. 59(1). Pp. 26-37.

- Grant A., Franklin J., Langford P. The Self-Reflection and Insight Scale: A New Measure of Private Self-Consciousness // Social Behavior and Personality: an international journal, 2002. Vol. 30. Pp. 821-835.

- Kersten-van Dijk E., Westerink J., Beute F., IJsselsteijn W. Personal Informatics, Self-Insight, and Behavior Change: A Critical Review of Current Literature // Human–Computer Interaction, 2017. Vol. 32:5-6. Pp. 268-296.

- Kilcullen J.R., Castonguay L.G., Janis R.A., Hallquist M., Hayes J., Locke B. () Predicting future courses of psychotherapy within a grouped LASSO framework // Psychotherapy Research, 2021. Vol. 31(1). Pp. 63-77.

- Koole S.L., Greenberg J., Pyszczynski T. Introducing science to the psychology of the soul: Experimental existential psychology // Current Directions in Psychological Science, 2006. Vol. 15(5). Pp. 212-216.

- Kuhl J. Action Control: The maintenance of motivational states / In F. Halisch, J. Kuhl (Eds.) // Motivation, intention, and volition. Berlin, Heidelberg, Springer-Verlag, 1987. Pp. 279-291.

- Nakajima M., Takano K., Tanno Y. Contradicting effects of self-insight: Self-insight can conditionally contribute to increased depressive symptoms // Personality and Individual Differences, 2018. Vol. 120. Pp. 127-132.

- Nolen-Hoeksema S., Wisco B.E., Lyubomirsky S. Rethinking rumination // Perspectives on Psychological Science, 2008. Vol. 3(5). Pp. 400-424.

- Rai S., Punia V., Choudhury S., Kj M. Psychological mindedness: An overview. Indian Journal of Positive Psychology, 2015. Vol. 6. Pp. 127-132.

- Wegner D.M. Who is the controller of controlled processes? // R.R. Hassin, J.S. Uleman, J.A. Bargh (Eds.). The New Unconscious. Oxford University Press, NY, 2005. Pp. 19-36.

- Zawadzki M. Rumination is independently associated with poor psychological health: Comparing emotion regulation strategies // Psychology & Health, 2015. Vol. 30(10). Pp. 1146-1163.

Источник: Костромина С.Н., Макарова М.В. Гиперрефлексия как способ взаимодействия с миром: роль, процесс, проявления // Петербургский психологический журнал. 2021. №36. С. 106–133.

.jpg)

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать