Душа, ее различные функции и проявления — неоспоримый предмет психологии вплоть до второй половины XIX века — времени, когда психология из раздела философии и этики становится самостоятельной наукой [Ждан 2012]. Только с этого времени начинают говорить о психологии как самостоятельной дисциплине, ориентированной на образцы естественных наук. Психология, — констатировал в этом плане Герман Эббингауз, — имеет долгое прошлое и короткую историю. В этой истории понятие души становилось все более лишним и было, наконец, оттеснено вовсе. Основатель отечественной психологической науки Г.И. Челпанов писал: «Хотя психология, как обыкновенно принято определять ее, и есть наука о душе, но мы можем приняться за изучение ее "без души", то есть без предположений о сущности, непротяженности ее и можем держаться в этом плане исследователей в области физики» [Челпанов 1888, 9].

Так психология была отделена от души, но отделена первоначально достаточно условно (обратите внимание — слова «без души» у Челпанова в кавычках), как вынужденная для осуществления строго научной работы необходимость (по образцу тогдашнего флагмана научного подхода — физики). Драма дальнейшего развития состояла в том, что это временное допущение (наука всегда имеет дело с условно принятым, идеальным объектом) превратилось в безусловный, как бы само собой разумеющийся постулат. Понятие души растворилось, исчезло из психологических текстов, научного лексикона и внимания. Гордон Олпорт в качестве времени этого исчезновения называет период между двумя мировыми войнами [Олпорт, 2002]. Одно упоминание о душе способно вызвать теперь недоумение, а то и протест современных психологов. «Есть понятие, — писал, например, М.Ю. Кондратьев, — которое я бы изъял из многих психологических словарей и которое не имеет отношения к психологической науке, да и к науке вообще. Для меня странно выглядят те психологические словари, где присутствует понятие "душа"» [Кондратьев 2005, 255]. Но даже в упомянутых «странновыглядящих» психологических словарях душа часто трактовалась лишь как устаревшее понятие, «отражающее исторически изменившееся воззрение на психику человека и животного» [Психология 1990, 112].

«Душа», таким образом, обернулась для ученых «психикой» — измеряемым, протяженным в их представлении пространством. Но редукция на этом не могла уже остановиться. Вот, например, как видит ближайшее будущее психологии один из современных ученых: «Сейчас, когда главенствует эксперимент, фактология, многие существующие мифы разрушаются или уже разрушены. Поэтому, по нашему мнению, психология, несмотря на то что она вышла из недр философии, должна максимально от нее отдаляться и "дрейфовать" в сторону конкретных объективных наук. Сам термин "психика" всегда вызывал и вызывает неоднозначную реакцию — от полного его неприятия до желания заменить существительное "психика" на прилагательное "психическое" (что, по мнению Дж. Фишбаха, уменьшает эмоциональную напряженность при восприятии указанного существительного). Нам кажется разумным отдать обсуждение проблемы и содержания термина "психика" на откуп философам, тогда психолог не будет ограничен неопределенностью понятия "психика", а будет работать с конкретными психическим явлениями и состояниями, выявлять закономерности их протекания, изучать мозговые механизмы их возникновения» [Аракелов 2012, 64-65].

***

Но если дело зашло столь далеко, можно ли вообще говорить о какой-либо возможности привлечения понятия души в современную психологию?

Начнем с исходного — с того, что конкретно понималось под душой во времена рождения психологии как науки и поскольку это понимание было чуждым представлениям о возможных предметах научного исследования. В качестве авторитетного источника обратимся к Полному церковно-славянскому словарю, который был подготовлен в конце XIX века, когда церковное понимание души было еще во всей силе и полноте. Душа там определялась как: 1) «начало жизни чувственной, общее человеку и бессловесному животному»; 2) «самая жизнь … то, чем человек живет, пропитывается»; 3) «сам человек»; 4) «духовная часть существа человеческого, противополагаемая чувственной или телу»; 5) «начало жизни, помышлений, ощущений и желаний собственно человеческих, которые берутся иногда отдельно от души и одни от других»; 6) «начало мысленной и умственной жизни»; 7) «желание, воля, дух, бодрость, самочувствие, образ мыслей, чувствований, самой жизни»; 8) «наружный вид, внешнее состояние»; 9) «тело, чрево, аппетит»; 10) «умершее или мертвое тело, труп»; 11) «сердце»; 12) «существо живое, дышащее» и др. [Дьяченко (ред.) 1993, 159].

При внимательном рассмотрении этого, далеко еще не окончательного перечня бытовавших значений, обнаруживается, что, практически, все вышеперечисленное, кроме одного, четвертого пункта — правомерные объекты научного исследования, в их числе те, что прямо апеллируют и к психологической науке. Например, это и изучение «начала жизни чувственной», «помышлений, ощущений и желаний собственно человеческих», «воли, образа мыслей, самочувствия» и др. Но именно это, а ничто иное стало предметом классической научной общей психологии.

Но тогда отсюда следует важный и весьма (признаюсь, поначалу и для самого автора) неожиданный вывод: многие аспекты жизни человеческой души (даже в их околоцерковном понимании) не ушли из возможного ведения научной психологии, несмотря на все громкие декларации ученых об «изгнании души», в угоду ревностного подражания естественным наукам. Другое дело, что в круг исследований первых психологов вошли лишь вопросы элементарных ощущений, скорости реакции, кожной чувствительности, зрительных восприятий, внимания и т.п. То есть то, что могло измеряться, регистрироваться хроноскопами, кимографами, тахистоскопами и прочей аппаратурой физиологических экспериментов того времени [Фресс, Пиаже (ред.) 1970]. Недаром, первый Всемирный конгресс в Париже в 1889 году (созванный по инициативе Ю.А. Охаровича) назывался конгрессом по физиологической психологии [Братусь 2000].

Поэтому, когда говорят, что психология была отнята естествоиспытателями в конце XIX века из-под опеки философии и религии, это нуждается в серьезном уточнении — была отнята лишь та часть психологии, которая непосредственно смыкается с физиологией или — шире — с тем, что можно было непосредственно измерить (следуя императиву, провозглашенному Галилеем: измеряемое измерить, а неизмеряемое сделать измеряемым). Общие же, вышележащие проблемы, традиционно относимые к разряду «неизмеряемых» оставались, по-прежнему, прерогативой философии, религии, искусства.

Эта позиция, что важно отметить, достаточно устраивала и тогдашних богословов. Открытие в 1914 году первого в России и одного из первых в мире Психологического института при Императорском Московском университете предварял торжественный молебен, после которого с приветственными речами, наряду с учеными выступили и представители всех крупнейших Духовных академий (Московской, Санкт-Петербургской, Киевской). Вот, например, выдержка из речи епископа Анастасия: «… Несколько десятилетий назад человек, измеривший моря и земли, исчисливший движение планет небесных, подошел к душе с мерой и числом. В Старом и Новом свете при помощи хитрых аппаратов уже пытаются путем воздействия на тело заставлять душу давать нужные им ответы, стремятся с точностью установить законы душевной жизни. И конечно, возможно точное изучение душевных явлений, вообще говоря, можно только приветствовать. Но стремясь расширить круг психологических знаний, нельзя забывать о естественных границах познания души вообще и при помощи экспериментального метода в частности. Точному определению и измерению может поддаваться лишь внешняя сторона души, та ее часть, которая обращена к материальному миру, с которым душа сообщается через тело. Но можно ли исследовать с помощью эксперимента внутреннюю сущность души, можно ли измерить ее высокие проявления? ... Не к положительным, но к самым превратным результатам привели бы подобные попытки» [Речи … 1992, 2].

Между тем, общее направление научной психологии, если смотреть на него под углом нашей темы, было связано как раз с отвоевыванием, «онаучиванием» все более, говоря словами епископа Анастасия «высоких проявлений души», или — языком науки — вышележащих уровней психического функционирования: от простых ощущений к целостным видам восприятия, от механической памяти к опосредствованной и смысловой, от элементарных мыслительных операций к системным моделям интеллекта и, наконец, от изолированных поведенческих актов к проблемам личности.

В этом движении психология, по-прежнему, стремилась равняться на правила естественных наук, видя в них образцы объективности. Научная психология, заметил, например, Курт Левин, вообще очень медленно выходила в своих исследованиях из поля элементарных психических процессов к изучению аффекта, эмоций, мотивации, воли не столько из-за слабости методических средств, сколько из-за того, что нельзя было ожидать, что один и тот же случай повторится вновь, а следовательно, представится возможность статистической обработки материала, столь принятой в естественных науках [Левин 2001].

Таким образом, если мы посмотрим на процесс развития научной психологии со стороны исследования в нем проявлений души (к числу важнейших, из которых, безусловно, относятся и отмеченные Левином аффекты, мотивация и воля), то можем лишь утвердиться в том, что душа не только не уходила из научной психологии, несмотря на декларации ученых о ее решительном изгнании, но — напротив — вся история этой науки может быть сведена к нахождению и освоению путей научного изучения все более сложных и высоких ее проявлений.

Не следует думать, что процесс этот был лишь односторонним. В конце XIX - начале XX веков интерес философии и богословия к науке в целом и к психологии, в частности, постоянно возрастает. Появляется целое направление — «христианская психология», растет библиография (Зенько 2011), психология преподается в духовных училищах и академиях, выпускники которых нередко избирают естественнонаучное поприще. Ограничимся свидетельством одного из таких выпускников, выдающегося ученого А.А. Ухтомского. Он констатировал, что понятие «естественного» стало встречаться даже там, «где этого можно было бы и не ожидать: в богословии, в учении о спасении человека Божественным Промышлением, в книгах, в которых мы привыкли читать лишь о "сверхъестественном" — в этой области человеческой мысли, в этих-то книгах мы можем усмотреть в последнее время решительное движение к понятию "естественное", решительное желание установить на нем точку зрения» [Ухтомский, 285].

Остается лишь напомнить с горечью и сожалением, что после Революции 1917 года взаимодействие, соотнесение, дискуссии между естественнонаучной и религиозно-философской мыслью были порушены в Отечестве на многие десятилетия коммунистической советской власти [Братусь 2000, 2020].

***

Однако, стремясь вернуть душу в психологию (вернее, обнаружить и легализовать в ней ее постоянное присутствие), не забыли ли мы о том «камне преткновения», о который споткнулся некогда «союз души с психологией», а именно — об атрибуте непротяженности, о понимании (вернее, одним из пунктов ее понимания) как «духовной части существа человеческого»?

Это кажущееся роковым препятствие может, на самом деле, быть достаточно корректно обойдено. Напомню, что димерия «тело — душа», — одно из наиболее известных и давних, но не единственное из принятых делений человеческого состава. Не менее почтенна и значима тримерия «тело — душа — дух». Эти подходы не противоречат друг другу: дух, духовное подразумевается и в первом подходе, включаясь тогда в состав души (вернее, в одну из многих, как мы видели, ее ипостасей); во втором подходе «дух» обозначен как особое пространство и особый уровень. «Относя слово это к человеку, — писал В.И. Даль, — иные разумеют душу его, иные же видят в душе только то, что дают жизнь плоти, а в Духе — высшую искру божества, ум и волю, или же стремление к небесному» [Даль 1995, 503].

Понятно, что при последнем (тримерном) подходе психология может в своих исследованиях претендовать на всю область душевного. Вообще, если термин «душа» вызывает пока стойкое отторжение у психологов, то термин «душевный» не вызывает подобного напряжения. Скажем, определения болезней как «психических» или как «душевных» могут считаться синонимическими (правда, это выглядит уже несколько архаическим). В цитированном выше Полном церковно-славянском словаре «душевный» понимается как «живущий под началом мира чувственного; происходящий от души, искренний; руководящийся в мышлении началами естественными» [Дьяченко 1995, 503]. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) писал: «Что значит слово «душевный»? Душу имеют и животные. Душа — это совокупность всех наших впечатлений, всех внешних восприятий. Душу составляют наши мысли, желания, стремления… Если человек живет главным образом этими стремлениями, этими желаниями, а не стремлениями высшего порядка, он заслуживает названия человека душевного» [Лука 2013, 27].

Тогда получается, что если вернуться к димерии («тело — душа»), то наука психология «потеряла», точнее, вывела из рассмотрения не «душу», а лишь ее составляющую часть (пусть — важнейшую). Если придерживаться тримерии, то «душа» целиком относима к психологии, а метафизическая, духовная сфера переходит (остается) по ведомству философии и религии.

Не скрою, велик соблазн выбрать тримерию, отделив «душевное» от «духовного», тем самым, несколько успокоив оппонентов — и психологов, и теологов. Однако не будем упрощать, поскольку опыт возвращения души в психологию окажется заведомо неполным без отношения к присутствию в ней метафизического, духовного слоя.

Начнем с того, что и в естественной науке механизмы и законы могут рассматриваться как объективные лишь внутри положенных самой же этой наукой условий и правил. Их объективность заведомо ограничена определенными рамками, а значит, не является абсолютной. Более того — провозглашение такой абсолютности выводит суждение за рамки научности, ибо неотъемлемый признак последнего — принципиальная возможность критики и опровержения, обнаружения наличия иного пути исследования и понимания. Отсюда объективность в науке всегда относительна, поскольку относительны принятые, часто на веру, исходные постулаты (аксиомы) и условия. Поэтому психологические исследования не выпадают из общего плана проблем объективности науки, но требуют, конечно, специфических способов своего понимания [Зинченко, Мамардашвили 2016].

Ясно так же, что мы не можем серьезно говорить о полном «снятии» души психикой в истории нашей науки, но лишь о редукции души к психике, в результате которой понятие о душе (со всем его накопленным эмпирическим и теоретическим багажом) с неизбежностью становится лишним для психологии, оставленным за ненадобностью философам и богословам (потом, как мы видели, и понятие «психики» станет тесным, мешающим исследованию ее отдельных явлений и их мозговых коррелятов). В результате психология стала проходить мимо самой сути предмета, на изучение которого она была направлена столетиями.

К месту будет здесь вспомнить понимание души Аристотелем — ученым, давшим психологии само ее имя как науки о душе. По Аристотелю душа — сущность живого тела в действии. Замечательны его примеры и разъяснения: если бы топор был живым существом, то раскалывание было бы его сущностью в действии. Или — «если бы глаз был живым существом, то душой его было бы зрение. Ведь зрение и есть сущность глаза как его формы (глаз же материя зрения); с утратой зрения глаз уже не глаз, разве что по имени, так же как глаз из камня или нарисованный глаз» [Аристотель 1975, 395]. А.Ф. Лосев и А.А. Тахо-Годи считали, что «вся основа аристотелизма в том и заключается, что Аристотель мыслит себе идею вещи не где-нибудь отдаленно от вещи, и не где-нибудь в другом месте, чем то, которое занимает данная вещь, но в самой вещи. Ведь идея вещи есть сущность вещи» [Лосев, Тахо-Годи 1993, 314]. Поэтому по Аристотелю, орган (в широком плане тело) «надевает», обретает в действии душу как свою истинную форму.

Продолжая Аристотеля, можно было бы сказать по аналогии, что если весь психофизиологический аппарат, вся психика в целом была бы живым существом, то ее сутью была бы душа (более узко — душевные переживания, душевная жизнь), то есть то, ради чего она (психика) существует и действует, органом чего является со всеми присущими ей (психике) функциями, их сплетениями, возможностями и ограничениями. Понятно при этом, что душу человека (в особенности «душу души», то есть самою форму, суть ее) мы непосредственно не видим, числом не измерим (что является для многих нередким аргументом против введения ее учета в науку), но без этой «гипотезы» не понять направление, последовательность и перемены психической жизни человека. Душа как бы удаленным, не всегда видимым планом стоит за внешне фиксируемыми психическими феноменами, отпечатываясь, оттискиваясь в них, и опосредствованно через них являя себя миру и людям.

Если же искать отличий аристотелевского понимания души от ее понимания в христианской, в частности, православной антропологии, то это, прежде всего, в особом акцентировании исходно животворящего действия души, которая, словами святителя Игнатия Брянчанинова, «одевается членами тела сего», становится, словами Филона Иоанна, «видообразующим принципом тела» [Цит. по Лоргус 2001, 140].

Отсюда, если немного огрубить, можно обозначить две линии. Согласно одной, душа как производная тела, как то, что телом находится — обретается в действии, «надевается». Другая линия — само тело выступает как производное, как «одеяние, орудие и дом души» [Брянчанинов 1995, 23].

Нет нужды, на наш взгляд, (по крайней мере для психологии) жестко противопоставлять эти две линии. В действительности, они поддерживают и подразумевают одна другую: тело ищет смысл и сущностную форму, душа — телесное воплощение и действие в реальном пространстве бытия. В.П. Зинченко в своих лекциях, вспоминая строки А.С. Пушкина: «Узрю ли русской Терпсихоры душой исполненный полет», всегда подчеркивал, что именно «душой исполненный», а не ногами. Но ведь и ноги, и вся партитура тела стремилась упорно и трудолюбиво стать совершенным орудием, исполнителем, воплотителем души, что — добавим мы — невозможно без уникального, сформированного и выдрессированного аппарата психологических и психофизиологических функций.

В континиуме «тело — душа» психика, в зависимости от обстоятельств, способностей, возрастных изменений может смещаться, способствовать как проявлениям «одушевления», так и «оплотнения» психического [Слободчиков 2007]. Как с горечью констатировал великий танцор Морис Лиепа, с возрастом, несмотря на все усилия, полет превращается в прыжок. Или — свидетельство Андрея Белого во время его тяжелой болезни: «Я наблюдал: психология оплотневала во мне в физиологию» [Белый 1934].

Критикуя представленный здесь подход, Е.В. Мареева пишет, что он не решает проблему, а только загоняет ее вглубь, «ведь перед нами все то же старинное противостояние души и тела, только смещенное внутрь самой психики, одна сторона которой определяется естественным, а другая — сверхъестественным» [Мареева 2003, 19].

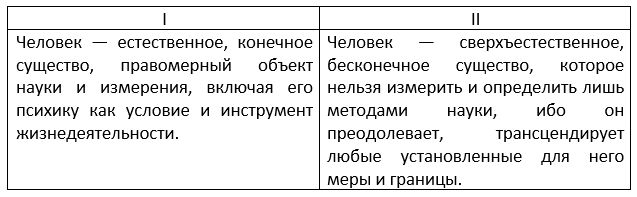

Обозначим нашу позицию достаточно твердо: в психике, как предмете позитивной науки, «сверхъестественное» не подразумевается. Наука изучает «естество», а не то, что «сверх естества». Это не значит, что в психике для психолога все без исключения может быть объяснимо. Как заметил один мыслитель, самым близким и постоянно при нас находящимся чудом является возможность поднять руку по собственному приказу. Или — со времен Э. Дюбуа-Реймона — процесс превращения деятельности мозга в мысль. Собственно, чудом, до конца не объясненным наукой, является любая водоросль или букашка на дне морском, поэтому «объяснимое» от «необъяснимого», «естественное» от «сверхъестественного» отделяются весьма условно, граница тонка и зыбка; и все же, несмотря на это, она требует недвусмысленного признания. Наука занимается проблемами, то есть задачами, в принципе решаемыми при определенных условиях, но она не посягает на тайны, то есть на то, что ее методами не охватывается. В отношении человека, сказанное можно свести к антиномии:

Психология как наука, разумеется, имеет дело, по преимуществу, с первой колонкой. Философия и богословие — области (и соответствующие инструменты) постижения второй. Не ухватить истины в самом аргументированном доказательстве, выборе и утверждении только той или другой колонки. Истина не между «да» и «нет», а в «да» и «нет» одновременно, в неразрешимом на земле (а потому и движущим земную жизнь человека) противоречии, которое, словами Гегеля, надо «вмещать и выдерживать», в чем и состоит «мужество быть». Личность (личностное) в нашем понимании, как раз и есть способность, лишь человеку предзаданная (но не всегда, на деле, дающаяся, данная) видеть и отстаивать непреходящее в преходящем, всеобщее в единичном, бесконечное в конечном, бессмертное в смертном [Братусь 2019].

Наука, в отличие от мужественной человеческой личности, не должна и не призвана вовсе «вмещать и выдерживать» противоположения (антиномии), она направлена по определению на «естество» — воспроизводимый, четко контролируемый факт, конкретный прогноз, словом, проблему, но не на «сверхъестественное» и тайну. В этом плане выбор, предпочтение психики в качестве научного объекта вполне оправдано при условии, однако, ясного понимания, что психика получает общий смысл и назначение не сама по себе как совокупность и констелляция психических функций, а как посредник, медиатор, посланник между душой и телом, как одновременно сродное (родственное) тому и другому. Тогда научная психология, изучающая «естественное» становится вовсе не чуждой «сверхъестественному» (метафизическому, духовному), поскольку подразумевает его; равно как «сверхъестественное» не чуждается (не гнушается) психологии, поскольку она (предмет ее изучения) составляет важнейшее условие, опосредствующее звено реализации связи с «естественным».

Ясно тогда, что речь идет не о взаимоисключающих, а — напротив — о взаимообуславливающих медиаторах движения жизни человека, по сути, никогда не действующих в жизни порознь. Но — и это важно постоянно помнить — никогда не сливающихся в одно (вспомним формулу — «нераздельно и неслиянно»). У этих сфер разные конечные устремления и разные языки описания, поэтому, в частности, язык философии, метафизики сам по себе не продуктивен для объяснения конкретных, собственно психологических процессов, равно как научно-психологический язык экспериментов и опросников неприложим к изучению сути метафизических явлений [Братусь 2003].

Это, казалось бы, очевидное положение далеко не всегда принимается обеими сторонами: философы и религиоведы считают себя вправе поучать психологов в решении сугубо узкопрофессиональных задач, а психологи — штурмовать духовные вершины без специального философско-религиозного снаряжения. Ф.Е. Василюк в одной из последних прижизненных статей писал (как жаль, что приходится по отношению к выдающемуся коллеге использовать теперь этот глагол в прошлом времени): «По видимости методологический проект Б.С. Братуся в важнейшем пункте, как ни парадоксально, соглашается с тем естественнонаучным проектом, который он критикует: внутренний аспект души, душа души — это "святая святых" и для психологии, любой психологии, вход туда закрыт» [Василюк 2016, 90].

Однако «естественно-научный проект» можно критиковать за многое, но не за последовательность и приверженность своим принципам, языку и методам. Поэтому «методологический запрет» определяет в данном случае не только пункт разделения, но и важного согласия (схождения, смежности) сторон, отталкиваясь от чего мы можем уже искать специфику и взаимосвязь как «материалистического», так и «идеалистического» проектов.

Уместнее поэтому говорить, скорее, не о «методологическом запрете», а о «методологическом знаке внимания» — предупреждении, что начинается переход в иную область и сферу, не являющуюся линейным продолжением предыдущей. Сам этот переход может стать объектом философии и теологии, с одной стороны, и общей психологии — с другой.

Специально подчеркнем — соотнесения, мосты между сферами познания не делаются раз и навсегда уже хотя бы потому, что серьезно меняется со временем культурно-исторический ландшафт, что требует каждый раз все новой подгонки областей и форм их сцеплений. Здесь вновь приходится говорить о постановке «методологических знаков внимания», указывающих на начало перехода от конкретики психологии и психотерапии к пространству философской метафизики, равно как в обратную сторону – от метафизических мировоззрений к психологии, поскольку это существенно разные и относительно самостоятельные уровни, каждый из которых предполагает свой объяснительный ряд, но — и в этом суть — один подразумевает и нуждается в другом.

***

Итак, введение понятия души в психологию строго не ограничено принятием (постулированием) в качестве исходной тримерии «тело — душа — дух», что позволяет сразу отделить метафизические духовные категории, освобождая поле для научно-исследовательской и практической работы психолога. Но, в случае необходимости, мы можем исходить и из димерии «тело — душа», рассматривая переход к метафизическому пространству как важнейшее условие и контекст становления высших проявлений деятельности души. Поэтому, когда мы начинаем говорить в психологии о духовности, это должно означать только то, что мы соприкасаемся, переходим к соотнесению происходящего с особой, вертикальной плоскостью (видимо для самого человека или невидимо, неосознанно), пронизывающей горизонт жизни. Переход этот (вопреки представлениям многих) обычно лишен громких заявлений и торжественности. Как и в случаях проявления души, он может быть незаметен и повседневен, будь то смысл конкретной встречи, прощания, любования природой или улыбкой ребенка, переживание конфликта, разрыва или постижение религиозно-философского смысла жизни. Ступени, высота обзора, качество видения иные, но суть в переходе от бега к остановке, от деятельности к созерцанию, от временных проблем к вечной тайне [Братусь 2019]. Если подумать — сколько моментов такого перехода у нас на дню и может ли психология без ущерба для себя проходить мимо них и их влияния на всю область физического?

Между тем, в психологии духовность давно вынесена за скобки в область сугубой метафизики и религии, тогда как духовность, равно как и вера вовсе несводимы только к религиозному опыту. Более того — сам этот опыт был бы невозможен, если бы для его осуществления не было бы определенной психологической почвы, если бы вера, например, не являлась бы одновременно общепсихологической категорией [Братусь, Инина 2011].

Речь, в целом, об области предельных смыслов, соотносящихся с нематериальными основаниями бытия, что, словами Н. Гумилева, «ни съесть, ни выпить, ни поцеловать». Сама идея достижения конечного и совершенного, как показано Рене Декартом, не могла бы быть образована иначе как из идеи бесконечного и совершеннейшего [Майданский 2003]. Вертикаль в этом плане — не только вектор личных усилий подъема, но и канал десантирования, перевода вечного во вре́менное. Вспомним Бориса Пастернака: «Ты вечности заложник у времени в плену» (это он о поэте, но — шире — о каждом из нас). Поэтому, обращая глаза вверх, о «сердце горе́» мы изнутри ищем вечности, предуготованной нам и невольно размечаем место для ее посадки в нашем конкретном внутреннем мире. Эта грандиозная, пронизывающая нас растяжка от неба до земли и от земли к небу составляет важнейший потенциал души (вернее, разницу потенциалов, дающую душе ток и напряжение), и разве не об этом знаменитые слова Иммануила Канта: «Две вещи неизменно наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне» [Кант 1965, 499].

Моральный закон изнутри подразумевает небо, а небо ищет отражений во внутреннем нравственном законе. Вспомним также хайдеггеровский экзистенциал «зова», который локализуется, одновременно, извне и внутри [Хайдеггер 1996]. Нужен тот, кто уже настороже, готовый ждать, прислушиваться и услышать. Поэтому, сместившись на поле субъекта, не точнее ли говорить «о́тзыв» — мы отзываемся на то, что нас отзывает, что распознается в нас как «зов». Сама пеленгация сквозь все шумы, помехи, расстояния возможна только потому, что посланная частота (волна послания) хоть в чем-то совпадает с уже имеющимся эталоном (диапазоном приемника, его настройкой). В этом плане «о́тзыв», как готовность и предчувствие, возникает едва ли не раньше самого «зова», что не отменяет, конечно, усилий тяжких по его распознаванию, расшифровке, тем более реализации.

Душа, ее «двойное бытие», ее взаимосвязанность с материальным, чувственным и одновременно (антиномично) открытость духовному (как приём и послание, зов и отзыв) вовсе не должна при этом мыслиться неким гомункулусом, субстанцией внутри тела, что привязана к «шишковидной железе», как полагал Декарт, или к «солнечному сплетению», или к «сердцу», или к «зеркальным нейронам». Как писал еще Немезий Эмесский, «когда говорится, что душа находится в теле, то понимается это не в том смысле, что она находится в теле как месте, но в смысле связи, взаимоотношения» [Цит. по Лоргус 2001]. Если же надо указать координаты «идеального тела» души, то его средоточие условно пеленгуется пересечением горизонтали и вертикали, а конкретная конфигурация простирается в своих связях и переживаниях как «в сторону неба», так и в перипетиях земной жизни. Душа поэтому может быть отделена и даже помещена в другого, жизненно средоточиться в другом, что можно нагляднейшим образом увидеть на примере материнства, где душа матери (сущность материнства) в проявлениях жизни ее младенца, физически от нее уже отделенного. «Душа моя», как обращение к другому, далеко не всегда метафора, но, порой, прямая суть.

Известной аналогией сказанному может служить человеческое сознание, которое порождается и размещено (в качестве «идеального тела») в сложнейших культурно-исторических и конкретно-событийных связях и отношениях человека к миру, людям и Богу, а вовсе не непосредственно в черепной коробке [Ильенков 1991, Лекторский 2009]. Разумеется, неосторожное сотрясение последней способно погасить (на время или даже навсегда) индивидуальное сознание, но не изменить его природу, равно как падение с достаточной высоты остановит работу индивидуального компьютера, но ничем не повлияет на пронизывающую ныне все и вся интернетную сеть, ее разработки и пополнение во всех частях света. В согласии с концепцией М.М. Решетникова, «мозгу непосредственно отведена роль аппаратной части или «железа» (hardware), а психика интерпретировалась как программное обеспечение компьютера, обычно именуемое как «софт» (software)» [Решетников 2020, 38]. Эта концепция направлена на установление качественного различия (и, соответственно «методологического знака внимания») между спецификой изучения работы мозга и исследованием работы психики. Мы же идем дальше и говорим о том, что и психика, в свою очередь, есть не больше, но и не меньше, чем «железо», «аппаратура», то есть высокоточное, уникальное условие, но отнюдь не прямая причина многообразия деятельности души. Пояснительной может быть и аналогия с музыкой. Услышав чарующие нас звуки, мы можем сказать «это флейта» или «это скрипка». Но, в конце концов, флейта лишь трубочка с отверстиями, а скрипка сделана, словами Окуджавы, «из какой-то деревяшки, из каких-то бледных жил». И разве они заставляют нас печалиться или веселиться?

***

В заключение, лишь о некоторых последствиях «моратория души» для самой психологической науки и образования.

В.М. Розин, во многом в автобиографической повести так описывает впечатление героя от учебы в 70-х годах прошлого века на психологическим факультете МГУ: «Что же он узнал: оказывается, нет просто человека с его проблемами, нет души и ее переживаний. Зато есть интроспекция, апперцепция, интериоризация, мотивация, и прочие феномены. Оказывается, нет вечных вопросов человечества, касающихся жизни, смерти, выбора между добром и злом, но есть ценности, установки, личностные смыслы. Нет поступка и жизненного пути, а есть «я — концепция» и скрипт. И вообще живых людей нигде нет, проблем, которые волнуют каждого человека, нет, зато есть психические структуры, субъекты, объекты, реципиенты и т.д… Некоторое время средний студент еще сопротивляется, в душе не верит, что нет человека с его проблемами, затем смиряется, успокаивается, наконец, находит прелесть в «прекрасном новом мире»» [Розин 1998, 13].

Чтобы понять, многое ли переменилось с тех пор, автор недавно (2019) спросил в семинарской группе у студентов третьего курса факультета психологии МГУ о том, какие образы, ассоциации возникают у них относительно понятия «душа»?

Вопрос оказался явно неожиданным и несколько как бы странным для аудитории психфака МГУ. Повисла пауза, после чего раздались осторожные и немногочисленные ответы: «что-то связанное с религией»; «это ненаучное понятие»; «что-то таинственное» и т.п. Разумеется, речь не идет о статистически выверенном исследовании, но как текущая диагностическая проба это все же отражает то представление о душе, которое формируется за пару лет университетской учебы.

Между тем — сколько существует укорененных в жизни любого человека ассоциаций, переживаний, обращений, понятных, казалось бы, любому, но странным образом оказавшихся отторгнутыми от психологии. Душа в жизни любого человека (не психика — и никто не спутает) болит, страдает, помнит, забывает, ликует, поет, плачет, бодрствует, восстает, спит, просыпается, обретает покой или не находит покоя, съеживается, испытывает тесноту, распрямляется, негодует, возмущается, рвется на части, уходит внутрь (иногда даже указывается куда: как ни странно, в пятки). Она может быть сытой, довольной, мягкой, твердой, железной, каменной, высокой, низкой, надменной, гордой, смиренной, жесткой, черной, серой, светлой, яркой и т.д. и т.п. Ею можно любоваться, восхищаться, ужасаться, ее можно отвергать, принимать, ненавидеть, любить, ее можно разбить, разорить, в нее можно плюнуть, влезть (вовсе плохо, когда грязными руками, и когда кошки скребут — мало приятного).

Подумайте только, какое обширное, яркое, объемное поле феноменов, которые постоянно коммуницируют друг с другом, составляя некую целостность, непосредственную отнесенность к тому живому и трепетному образованию, которое веками обозначалось как душа. Именно результатом ее отторжения стало явление, которое Ф.Е. Василюк в свое время обозначил как «схизис» современной психологии, ее расщепление на академическую и практическую области, все менее и менее связанные друг с другом [Василюк 1996].

И вот, как следствие, мы наблюдаем рост по экспоненте числа промышляющих на оставленном 150 лет назад психологами поле — доморощенных проповедников, изобретателей все новых универсальных и провокативных систем, коучей, тренингов, различных «космических аналитиков», «ясновидящих» и т.п. Все они теперь крайне востребованы, потому что обещают скорые успехи в решении насущных вопросов сферы собственно душевных переживаний.

Отметим еще один аспект, относящийся, на этот раз, к самосознанию, мироощущению самого специалиста-психолога. Привычно рассматривая всех других под углом своей обездушенной науки, он начинает смотреть так и на самого себя, в результате чего возникает характерная, описанная еще П.А. Флоренским, коллизия: «Психолог, философ и богослов читают с кафедры одно, пишут в научных докладах другое, а дома в своей семье чувствуют [третье]. И не значит ли это, что личность каждого из них разделилась на несколько исключающих друг друга? А беря более глубоко, мы легко усмотрим ту же внутреннюю несвязность и в пределах лекций, и в пределах диссертаций, и жизнечувствия. Личность рассыпается, утверждая отвлеченное единство всей своей деятельности. Но это не соборность, не синтез, не творческое объединение, а смерть. И смерть — не от злой воли того или иного деятеля культуры, а необходимое последствие самого хода ее» [Флоренский 2017, 383-384].

Итак, «душа», несмотря на изгнание самого имени, никогда не уходила полностью из сферы исследования психологов. Причем, если вначале это были простые проявления внешней стороны души (ощущение, внимание и т.п.), то со временем образования все более высокого порядка. Это движение должно быть всесторонне осознано, что приведет, наконец, к обретению, возвращению понятия о душе в тезаурус современной психологической науки и практики. Правда, что тогда будущим студентам придется объяснять, как это могла столь долго и упорно существовать психология без души и душа без науки ей посвященной.

Литература

- Аракелов 2012 – Аракелов Г.Г. Будущее российской психологии – в развитии нейронаук // Национальный психологический журнал. 2012. № 2.

- Аристотель 1975 – Аристотель Сочинения. в 4 т. Т. 1. М: Наука, 1975.

- Белый 1934 – Андрей Белый. Между двух революций. Л.: Прибой, 1934.

- Братусь 2000 – Братусь Б.С. Русская, советская, российская психология. М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2000.

- Братусь 2003 – Братусь Б.С. Заметки психолога на полях философской дискуссии о душе // Братусь Б.С., Бычков С.Н. (ред.) Психология и философия: возвращение души: Сб. статей. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2003.

- Братусь 2014 – Братусь Б.С. «Психика» и «личность» в отсутствие «души» и «духа» / Консультативная психология и психотерапия. 2014. № 5.

- Братусь 2019 – Братусь Б.С. Аномалии личности: психологический подход. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Никея, 2019.

- Братусь 2020 – Братусь Б.С. К истории создания Московской школы христианской психологии: конец XX века // Христианская психология в контексте научного мировоззрения: коллективная монография / под ред. Братуся Б.С. – 2-е изд. М.: Никея 2020.

- Братусь, Инина 2011 – Братусь Б.С., Инина Н.В. Вера как общепсихологический феномен сознания человека / Вестн. Моск. ун-та сер. 14. Психология. 2011. № 1.

- Брянчанинов 1995 – святитель Игнатий (Брянчанинов) Слово о человеке Спб: Паломник, 1995.

- Василюк 1996 – Василюк Ф.Е. Методологический смысл психологического схизиса / Вопросы психологии 1996. № 6.

- Василюк 2016 – Василюк Ф.Е. Топография предметного поля христианской психологии / Консультативная психология и психотерапия. 2016. № 5.

- Даль 1995 – Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. Т. 1. М.: Академия, 1995.

- Дьяченко (сост.) 1993 – Полный церковно-славянский словарь / сост. протоиерей Григорий Дьяченко М.: Издательский отдел Московского патриархата, 1993.

- Ждан 2012 – Ждан А.Н. История психологии: от Античности до наших дней: изд. 9-е, испр. и доп. – М.: Академический проект., Трикста, 2012.

- Зенько 2011 – Зенько Ю.М. Христианская антропология и психология в лицах. Спб.: Речь, 2011.

- Зинченко, Мамардашвили 2016 – Зинченко В.П., Мамардашвили М.К. Об объективном методе в психологии // Зинченко В.П. Философское наследие / сост. Т.Г. Щедрина, В.Н. Порус. – М.; Спб.: ЦГИ «Принт», 2016.

- Ильенков 1991 – Ильенков Э.В. Философия и культура. М.: Политиздат, 1991.

- Кант 1965 – Кант И. соч в 6 т. Т.4. М.: Мысль, 1965.

- Кондратьев 2005 – Кондратьев М.Ю. Проникновение религиозного влияния в общеобразовательный процесс / Скепсис. 2005. №3-4. С.155.

- Левин 2001 – Левин К. Динамическая психология: Избранные труды. М.: Смысл, 2001.

- Лекторский 2009 – Лекторский В.А. Философия в контексте культуры. М.: Наука, 2009.

- Лоргус 2001 – Андрей Лоргус, свящ. Православная антропология. М.: изд-во ПСТГУ, 2001.

- Лосев, Тахо-Годи 1993 – Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. М.: Наука, 1993.

- Лука 2013 – Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Двери сердца твоего. М.: Сретение, 213.

- Майданский 2003 – Майданский А.Д. Декарт и Спиноза и природе души / Братусь Б.С., Бычков С.Н. (ред.) Психология и философия: возвращение души. Сб. статей. М.: Российск. гос. гуманит ун-т, 2003.

- Мареева 2003 – Мареева Е.В. Споры о душе в свете истории аристотелизма / Братусь Б.С., Бычков С.Н. (ред.) Психология и философия: возвращение души. Сб. статей. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2003.

- Олпорт 2002 – Олпорт Г. Становление личности: Избранные труды. М.: Смысл, 2002.

- Психология 1990 – Психология: словарь. М.: Политиздат, 1990.

- Розин 1998 – Розин В.М. Беседы о реальности и сновидениях Марка Вадимова (методологический роман). М.: УРСС, 1998.

- Речи 1994 – Речи на торжественном открытии Психологического института им. Л.Г. Щукиной Московского университета. М.: репринт института психологии РАО, 1994.

- Решетников 2020 – Решетников М.М. Избранные статьи в 2-х тт. Т.I. Современная психотерапия. Спб.: Скифия, 2020.

- Слободчиков 2007 – Слободчиков В.И. Христианская психология в системе психологического знания / Московский психотерапевтический журнал. 2007. № 3.

- Ухтомский 1997 – Ухтомский А.А. Заслуженный собеседник. Рыбинск: Рыбинское подворье, 1997.

- Флоренский 2017 – священник Павел Флоренский. У водоразделов мысли (черты конкретной метафизики). Т.1. М.: Академический проект, 2017.

- Фресс, Пиаже (ред.) 1966 – Фресс П., Пиаже Ж. (ред.) Экспериментальная психология. Вып.I-II. М.: Прогресс 1966.

- Хайдеггер 1996 – Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Республика, 1996.

- Челпанов 1888 – Челпанов Г.И. Психология в школе. Сборник статей. М., издание Ф. Павленкова, 1888.

Источник: Братусь Б.С. Проблема души в психологии // Вопросы психологии. 2024. № 3. С.3-15

***

28 сентября 2025 года состоится Первая конференция по христианской психологии «35 лет Московской школе христианской психологии: теория и практика».

Строго говоря, душа является всего лишь носителем личной памяти, личной воли и личного сознания. О природе которых науке вообще ничего неизвестно, если конечно отказаться от идеи, что носителем этих атрибутов личности является мозг.

Личный характер воли и есть тот предмет, который изучает психология, то есть характер реакций и проявлений личности; характер, логику, аксиологию, этику, предпочтения и направленность волеизъявлений человека.

, чтобы комментировать

Так нельзя. Снова психофизическая проблема. Психология находится в ситуации постоянного "говорения". Вместо того, чтобы радикально заняться решением психофизической проблемы, сделать ее неустранимо ведущей, психология свела все к нормальности ситуации постоянного обсуждения. Подменила решение постоянным обсуждением. Приучая с вузов к нормальности "постоянного кризиса". В результате, не может четко сформулировать свой предмет. Не имеет четкого представления о функционировании основных психических явлений не только в единстве, но и по отдельности. Не имеет согласованного знания о внутреннем устройстве человека. Не понимает как встроен человек в остальную природу. И не стремится к созданию такого знания, полагаясь на разные точки зрения-школы психологии. Удивительный застой мысли в собственном психологическом соку.

Игорь Геннадьевич, науке прежде всего следует определиться с тем, какой комплекс представлений является для неё базовым, фундаментальным. Я лично считаю что общепринятая Теория Личности должна базироваться на тщательнейшим образом проработанной потребностно-мотивационной классификации. Но научное сообщество почему-то решило, что А.Маслоу тему закрыл, можно её поставить на полочку и забыть.

Фундаментальная гносеологическая проблема психологии заключается в том, что многие их её отцов основателей были беллетристами, если не сказать шарлатанами, писавшими на потребу публике, не буду называть фамилий дабы не обидеть адептов.

Скажу только, что у меня лично никакого подсознания нет. )

С точки зрения религии Ваш тезис "Скажу только, что у меня лично никакого подсознания нет" есть свидетельство смертного греха гордыни. Ибо он означает что все ваши поступки и мысли - суть сознательны и под полным Вашим контролем. Даже когда Вы спите или совершаете спонтанные поступки. Сие только для Бога возможно.

, чтобы комментировать

Про душу.

По моему, это одно из самых спорных и сложных понятий.

Человек рождается , растет, становиться взрослым, стареет.

Вопрос: Кто-то может ответить, каким изменениям подвергается душа в эти периоды жизни человека? Изменяются ли ее размеры с изменениями размеров тела, становиться ли более разумной с развитием головного мозга, стареет ли с возрастом?

С уважением, Валерий Михайлович.

Валерий Михайлович, скажу только что по моему скромному разумению такой атрибут личности (души) как характер воли, формируемый на протяжении всей жизни, и есть тот самый пресловутый дух. Как вы сами понимаете он может быть и святым (безо всякой теологической мистики) так и поганеньким.

, чтобы комментировать

ДУША

Религия учит, что человек состоит из тела, души и духа. Причем, роль души более «многогранна», если можно так выразиться. Если сопоставить тело и дух, как «материя» и «духовное» начало, то душу, началом не назовешь. Душа принадлежит телу, а дух высшая часть души, так говорят святые отцы. Кроме того, душа имеет три собственные силы: разумную, раздражительную и желательную.

Разумная сила души действует через мысль, через внутреннее слово. Внутреннее слово есть движение души, происходящее в разуме без какого- либо выражения в речи. Бывает мы молча, мысленно произносим целую речь или рассуждаем во сне. Внешнее слово имеет действительно существование речи и в разных языках; иначе сказать: это – слово, произносимое устами и языком.

Раздражительная сила души относится к чувственно-эмоциональной сфере человеческой жизни. Эта сила обеспечивает восприятие впечатлений, переживаний и первичный эмоциональный ответ на них, формирует вкусы и пристрастия. Чувство – это орган души, предназначенный для восприятия воздействий окружающего мира.

Согласно святоотеческому учению, душа человеческая обладает утонченной чувствительностью, или единым душевным чувством, которое реализуется во внешнем мире через известные нам телесные органы ощущений. В мирской жизни мы можем часто слышать «душевный человек». Это мы принимаем как похвалу. Но часто бывает, что «душевные люди» очень воинственны и большие негодяи. Душевный человек без духовных устоев чаще опасен простого человека, с верой в голове.

Другими словами, душа воспринимает мир и действует в нем с помощью внутреннего слова и единого душевного чувства или, более обобщенно, с помощью «информации». Человек состоит из тела, души и духа или, человек это «материя», «информация» и «духовность»

Мир состоит из «духовной», «информационной» и «материальной» составляющих и роль информации в современном мире очень велика, как и незаменима для души и вообще для человечества.

, чтобы комментировать

«Дух»

Следует понимать, что дух человеческий и святой дух есть разные вещи, хотя первое вытекает из второго. Божественный дух мы знать не можем. Это непознаваемая тайна, как и все что связано с Богом (Высшим разумом). Но Отец наш, создал не только нас, но и законы, по которым мы живем. И это законы не только духовные, но и физические! (химические, биологические, математические…)

Человеческий дух имеет тварную природу, он не создает законы, он по ним живет. Дух есть сущность бесформенная, предшествующая всякому движению, - говорит прп. Максим Исповедник. Человеческий дух не имеет «материи» и «информации», но он может направить эти субстанции к поступкам Богоугодным или противоречащим Божественным законам.

Помните выражение «здесь русским духом пахнет», это как раз про то, о чем говорим. В 1941году, как пример, 11- летняя Аня Обухова, умерла примерзнув к парте. Фашисты облили ее на морозе холодной водой. Но она не выдала, где спрятала красного командира, которого, вывезла на санках из госпиталя.

В святоотеческих творениях слово «дух» и «ум» используются как синонимы. Ум- созерцательный орган. Он предназначен для созерцания и познания Бога и сверхчувственного мира. Прп. Иоанн Дамаскин пишет: Ум занимает как бы посредствующее положение между Богом и плотию: между плотию, как соединенный с нею, и Богом, как образ Его.

, чтобы комментировать