Многоаспектность и многоуровневость понятия «Детство»

Осознание роли детства в существовании и развитии человечества происходит лишь на определенной стадии социального развития. Историк Филипп Ариес отмечает, что вплоть до XVIII в. существовало представление о ребенке как маленьком, недоразвитом взрослом. Такое представление не изжило себя полностью и бытует в наше время.

Конечно же, открытие детства происходило не вдруг, этому способствовало развитие человеческой мысли и научных знаний. В результате в ХХ в. проясняется сложная диалектика и многоаспектность социального феномена детства — взрослости, ребенка — взрослого в развитии человечества как целостности. Однако чаще мы сталкиваемся с односторонними трактовками этих понятий.

Большой психологический словарь дает такое определение: «Детство (англ. childhood) — этап онтогенетического развития индивида между рождением ребенка и нач. подросткового периода. Исторически возрастные границы Д. изменяются преимущественно в сторону удлинения, что объясняется, прежде всего, усложнением содержания и задач обучения и воспитания детей, которые, в свою очередь, являются следствием прогресса экономических и социальных технологий» [9. С. 132].

Похожие определения содержатся в педагогических, философских энциклопедиях и словарях.

Однако понятия «детство» и «ребенок» в социальном контексте могут быть рассмотрены на нескольких уровнях:

- как социально-исторический феномен;

- как конкретно-историческая общность (при этом имеет место несовпадение границ детства в различные исторические периоды в различных социумах);

- как возрастная социально-психологическая группа вообще, обобщенный субъект социальных процессов (Д.И. Фельдштейн); при этом возникает проблема определения границ этой группы, возрастной периодизации;

- как социально-психологическая группа, обобщенный субъект в определенном общественно-историческом социуме;

- как конкретный индивид со своими психологическими характеристиками.

Многоуровневость рассматриваемых понятий и многоплановость их роли в обществе являются следствием взаимосвязи, взаимодействия социогенетического, онтологического и культурологического процессов становления человечества и человека.

Многоаспектность диалектики детства и взрослости, ребенка и взрослого состоит в том, что это не просто части общества, статистические совокупности определенного возраста, а непрерывные, переходящие в исторической динамике друг в друга процессы рождения, становления, зрелости и умирания, обеспечивающие поступательность и социальный прогресс, преемственность и конфликт поколений. Антропосистема имеет свойство постоянно возрождаться, обновляться благодаря новым поколениям. Ребенок как единица системного анализа предстает становящимся элементом, а подрастающее поколение — обобщенным субъектом стадии обновления в социальном развитии.

Конкретные «детства», исторические и индивидуальные, интегрируются в Детство человечества. Л.С. Выготский в 1930-х гг. предложил, определяя детство, перейти от симптомокомплексов различных эпох, фаз и стадий развития, т. е. внешних признаков, к тому, что обусловливает их, т. е. к «самому процессу детского развития в его внутренних закономерностях» [10. С. 6]. Он считал, что задачи исследования ребенка, решения практических проблем его жизнедеятельности «могут быть разрешены только на основе глубокого и широкого изучения всей последовательности хода детского развития, всех особенностей каждого возраста, стадий и фаз, всех основных типов нормального и аномального развития, всей структуры детского развития в их многообразии» [Там же. С. 28].

Опираясь на исторические и этнографические данные и на эволюционную теорию, американский психолог Гренвилл Стэнли Холл в предложенной им теории детского развития утверждал, что развитие каждого ребенка воспроизводит историю человеческого рода. Многие исследователи, пользуясь этой формулой, считали и считают социогенез ключом к пониманию онтогенеза. Эти совпадения можно дополнить исходя из общесистемного рассмотрения становления человечества, которое, в свою очередь, похоже на детский период человека, фиксирует его особенности и закономерности. Таким образом, исследуя прошлое, мы глубже проникаем в психологию ребенка, и наоборот, изучая особенности психики ребенка, получаем возможность реконструировать прошлое человечества. Это взаимосвязанные, встречные процессы. Однако связи и отношения предстоят как более сложные, обусловленные историческим развитием человека.

Специфика детства — насыщенность и интенсивность качественных стадий роста, процесса взросления

Подходя к изучению каждого возраста, как считает Л.С. Выготский, надо выявить, какие новообразования возникают в данном возрасте, т. е. что в процессе развития на данной ступени созидается нового, не бывшего на предыдущих ступенях, отмечая кульминационные точки кризиса (см.: [10. С. 18]).

О важности и насыщенности новообразований раннего детства свидетельствует правило Б. Блума, который установил, что около половины общего интеллекта человека достигается к 4 годам и около половины нормальных школьных знаний добывается к 9 годам (см.: [28. С. 127]). Г. Люккерт констатирует: исследования ЭЭГ и ЭКГ показали, что мыслительные процессы начинаются уже в первый месяц после рождения. Ребенок к 8 годам достигает 90% всех своих интеллектуальных возможностей. Если до этого времени их не задействовать, не открыть, есть большая вероятность того, что они останутся нереализованными. Вся остальная жизнь — это отделка того здания, которое построено в детстве [Там же. С. 138].

Длительность детства позволяет строить более сложные структуры и функции психической деятельности по отражению и преобразованию окружающей среды, вооружаться сложными, в том числе новыми в исторической практике, психологическими орудиями. Раннее взросление прерывает данные процессы, как это происходило в примитивных обществах и, к сожалению, происходит до сих пор в зависимости от социальных условий, затрудняя поступательный процесс психического развития.

Все структурные образования, произошедшие в детском возрасте, впечатления и переживания детства не исчезают, а составляют фундамент физиологической и психологической структуры человека. Важный аспект — взаимопроникновение детства и взрослости друг в друга — мало затрагивается исследователями. Детство при любом серьезном анализе не может быть рассмотрено без своей противоположности — взрослости. Это внешнее взаимодействие и единство противоположностей имеет психологический аналог во внутренней структуре личности [8; 17; 26].

В какой бы точке линии развития индивида мы не сосредоточили анализ, данный возраст есть комплекс новообразований предшествующих периодов и основа для всех будущих возрастов. Это внутреннее единство требует своего структурного выражения. В упрощенном виде данную структуру личности описывают как внутреннее психологическое сосуществование ребенка и взрослого (см.: [6. С. 35]). В психике ребенке, как утверждает Э. Берн, обнаруживается родитель, а в психике взрослого продолжает существовать ребенок разного возраста, подобно годовым кольцам у дерева. По мнению Ю.М. Лотмана [18], мир детского сознания предстоит по преимуществу как сознание мифологическое. И этот мир детского сознания не исчезает, не может и не должен исчезать в ментальной структуре взрослого человека. Он продолжает функционировать как генератор ассоциаций и выступает как один из актуальных моделирующих механизмов, — игнорируя последние, невозможно понять реальное поведение взрослого человека.

К. Г. Юнг вспоминает важное открытие в двенадцатилетнем возрасте: «Вдруг я почувствовал невероятную сумятицу от того, что во мне находились как бы два человека. Один из них — школьник, который не успевает по математике и далеко не уверен в себе. Другой — чувствует себя важным человеком... Этот “другой” был пожилым человеком... Во мне два “я”, два разных человека, живущих в разное время» [29. С. 44, 45]. Эти разговоры с Другим «я» были глубоким переживанием, возникало «внутреннее зрение», когда подросток Юнг видел в людях и событиях такое, чего не мог знать. Психолог Юнг ввел понятие архетипов, «которые, предваряя сознание, определяют его, реально проявляются там, где они существенны, т. е. как априорные структурные формы, на инстинктивном уровне» [Там же. С. 341]. «Коллективное бессознательное присуще всем, оно лежит в основе того, что древние называли “связь всего со всем”» [Там же. С. 144]. Внутренний мир — микрокосм бесконечного мира. «И филогенетически, и онтогенетически сознание втоpично... Так же, как тело имеет свою анатомическую, миллионами лет складывающуюся, пpедыстоpию, так и психическая система, как всякая часть человеческого организма, представляет собою результат такой эволюции и повсюду обнаруживает следы более ранних стадий своего развития» [Там же. С. 343].

В.С. Библер, раскрывая природу личности, выдвигает «психологическое предположение о диалогическом сопряжении в сознании и мышлении взрослого индивида различных самостоятельных голосов: детского, подросткового, юношеского и взрослого (учитель) типов (форм) сознания и мышления. В таком сопряжении важнейшим психологическим феноменом оказывается не снятие предшествующих ступеней психического развития... но именно одновременность и разведенность этих самостоятельных голосов (ипостасей человеческого Я), некий внутренний микросоциум как условие нормального, продуктивного, нравственного внешнего общения. В диалоге и контрапункте этих голосов осуществляется реальное творческое мышление и вообще целостная духовная деятельность взрослого индивида» [7. С. 85].

Таким образом, на индивидуальном уровне детское «Я» представляет собой ансамбль состояний разного возраста, личность находится также в генетической связи с предками в их былом взаимодействии с окружающим, в диалоге с опытом прошлого (архетипы, культура и др.), в активной связи с настоящим (субкультуры, картина мира, мировоззрение), в связи с будущим (смыслы жизни, цели).

На уровне общества раскрыть данный аспект позволяет поколенческий подход, понятие «подрастающее поколение». Дети, молодежь рассматриваются в качестве генетически и исторически необходимого социального звена в преемственности поколений как форме существования общества.

Маргарет Мид, изучая этнографические сообщества, пришла к выводу что процесс социализации личности в контексте культуры, в которой растет человек, является основополагающим в формировании ценностных и нормативных установок представителей одного поколения. Такой диалог, как личность и культура, по мнению М. Мид, — это механизм формирования первичных поколенческих особенностей, которые впоследствии лягут в основу общепоколенческой культуры. Маргарет Мид выдвинула отношение к детству в качестве критерия социального прогресса, высшая форма которого — префигуративная культура (тип социализации), где взрослые также учатся у своих детей, диалоговая цивилизация (см.: [21. С. 322, 342]).

В.С. Библер также видит основу преемственности поколений через диалог культур: «Культура есть форма самодетерминации судеб и познания индивидов… В феноменах культуры все прошлое и будущее человеческой истории собирается, замыкается в моем разуме, ставится под вопрос и может быть коренным образом свободно перерешено» [7. С. 25]. Этому способствует особая форма жизнедеятельности человека с 7 до 17 лет — развитие культуры деятельности как «до-деятельности»: проигрывание заново в возможных вариантах совершенного человечеством или возможность иного свершения.

«Обучающийся человек всегда разыгрывает в уме и реальных действиях ситуацию выбора деятельности, спектра ее возможных направлений и решений», обнаруживает и закрепляет возможность возвратного движения, возможность иного поступка, иного поворота мысли (см.: [7. С. 87]).

Общество в советское время нашло организационную форму преемственности и взаимодействия поколений как социальной цепочки: октябрята, пионеры, комсомольцы, коммунисты. Если убрать политизированность, это была уникальная и перспективная модель человеческого сообщества, которой до сих пор нет аналогов. Важная составляющая этой цепочки — взаимоответственность поколений, особенно старшего за младшее, что нашло выражение в заботе на государственном, системном уровне старшего поколения, коллективного взрослого, за младшее. Система образования дополнялась огромной по нынешним временам сетью внешкольных учреждений: домов и дворцов пионеров, станций юных техников и натуралистов, спортивных и музыкальных школ, детских стадионов, загородных и городских лагерей отдыха с целевым финансированием — капиталом, который доживается до сих пор, не увеличиваясь, а уменьшаясь.

Диалектическая взаимосвязь поколений проходит стадии от неравенства, властной вертикали поколений, где доминируют старшие, к равноправному диалогу как высшей форме.

В настоящее время, по крайней мере с 1990-х гг., как считает Ю. Левада, замкнутая «вертикальная» структура общества необратимо разрушена, появились контуры общества, которое вынуждено обращаться не к традиционным, а к современным референтам. В современном обществе поколения сопряжены друг с другом, довольно долго сосуществуют, влияют друг на друга (см.: [16. С. 239—260]). Фактически это возникновение новой цивилизации, предсказанной М. Мид, где вектор межпоколенческого взаимодействия смещается к диалогу.

Информационно-коммуникативные механизмы и факторы детско-взрослых взаимодействий

Три аспекта детства — структурной составляющей единого человечества, стадии становления единого процесса развития общества, внутренней основы целостности цивилизации — необходимо дополнить наименее изученным аспектом детско-взрослого взаимодействия — информационно-коммуникативным, который как бы пронизывает все остальные.

Это взаимодействие составляет основу рождения и развития человека как вида. Геном человека — это около 10 000 генов, 3 млрд пар оснований (см.: [11. С. 319]). Один ген в нашем организме содержит около 6 млрд битов информации, которые необходимы для создания человеческого существа (см.: [24. С. 28]). В них содержатся инструкции по строительству и существованию человеческого организма. Для этого необходим информационный обмен со средой. Клетка организма — это узлы сложно переплетенной сети связи, передающие и получающие, кодирующие и расшифровывающие информацию (см.: [11. С. 17]). Гены и механизмы их копирования и воспроизведения, передающиеся от поколения к поколению, — это ключевая технология обработки информации жизни (см.: [24. С. 29]). Вернер Левенстайн констатирует: «Информационный круговорот стал составной частью жизни» (цит. по: [11. С. 17]).

Появившись от слияния двух взрослых «вселенных», каждый ребенок несет генетический груз всех поколений, всей цивилизации, а также груз случайных мутаций, накопленных за 20-30 поколений (около 500—1 000 на индивида) (см.: [27. С. 29]). Этот процесс происходит во взаимодействии с внешней средой, что резко увеличивает многообразие [Там же. С. 15]. При этом имеют место элементы как естественного, так и искусственного отбора. Прогресс науки делает возможным вмешательство общества в развитие индивида уже на генетическом уровне.

Далее, недетерминированность и практическая неограниченность наших идей является следствием сложности организменной схемы: она объединяет около 10 млрд нервных клеток, каждая из которых имеет около 10—100 тыс. контактов (синапсов) с другими клетками [Там же. С. 89—91]. Организм человека как информационная система по своей сложности равновелик Вселенной. На нейрофизиологическом уровне работает поисковый механизм принятия решений (П.К. Анохин), управление нервной системой происходит по «модели потребного будущего» (Н.А. Бернштейн) как вероятностное прогнозирование.

Уровень информационно-коммуникативного взаимодействия связан с человеком как субъектом общественных отношений. М.М. Бахтин [5] обосновывает, что внутреннее содержание личности может быть раскрыто только в диалоге с другим субъектом. В этот диалог включены все культурные достояния, вернее, их создатели со своими посланиями человечеству. Как отмечает Альфред Адлер, человек «ведет бесконечный диалог со всеми остальными существами, постигая их сущности и синтезируя их таким образом, что его со всем основанием можно назвать “микрокосмом”. Изучать человека — значит в определенном смысле изучать все сущее» [2. С. 16]. В ходе коммуникации человек — человек появляется «генерализованный другой» (Д.Г. Мид), которым может быть не только семья или группа, но и общество в целом.

Информационное взаимодействие пронизывает все структуры общества. В концепциях информационной экономики обосновывается, что производство конкретного продукта обусловлено интегральной связью всех поколений людей, а его потребление и воспроизводство посредством живой человеческой личности или группы людей есть лишь момент в непрерывном потоке общественного обновления, воспроизводства жизни всей человеческой цивилизации, протекающем во времени и пространстве от одного поколения к другому [13]. Смена поколений — это всегда обмен опытом, передача информации, необходимой для дальнейшего использования и усовершенствования имеющихся социальных реалий. И нет иного способа связи с прошлым, кроме информационного. Вне информационного контекста, передачи и принятия информационных кодов в межпоколенческой коммуникации, даже материализованная часть опыта в виде предметов труда и культуры остается просто грудой вещей и скоплением непонятных знаков. Это находит отражение в принципе информационной целостности человеческого общества, посредством которого реализуется интегральное единство всех поколений людей и их общественных производительных сил, существующих в определенные общественно-исторические эпохи.

В своем научном завещании «Парадоксы роста» С.П. Капица [15], исследуя проблему народонаселения, привлекая методы математики и физики, обосновывает зависимость распространения на нашей планете вида «человек разумный», его гегемонии от коллективного информационного взаимодействия, заложенного на генетическом и физиологическом уровне. Мальтус обосновывал зависимость роста населения от жизненных ресурсов, но в бедных странах рождаемость больше, чем в богатых и более развитых. Пищевые и другие ресурсы, рождаемость и смертность, богатство и бедность оказываются вторичными, не столь существенными, как знания, опыт и их обмен, сотрудничество (см.: [15]). То есть человеческое общество изначально было информационным, развивалось и развивается как информационная целостность, движение к модели коллективного интеллекта (Моисеев, Турчин), или несколько шире — как ноосфера, сфера разума (Тейяр де Шарден, Вернадский). Шире, потому что помимо человека в последнем случае включается и очеловеченный, преобразованный человечеством мир.

Онтологический уровень рассмотрения связан с тем, что человек, как подтверждают данные физиологии, антропологии, психологии и других наук, не рождается изначально готовым к информационно-коммуникативной деятельности, он проходит этап становления. Б.Г. Ананьев обращает внимание: «Поскольку перцептивные действия осуществляются с помощью различных технических и культурных средств (выступающих как орудия и знаки, своего рода усилители функций), постольку эти опосредствованные функции специфичны для операционных механизмов восприятия. Однако овладение этими средствами требует не только времени, но и определенного уровня функционального развития, когда становится возможным оперирование орудиями и знаками» [3. С. 33].

Ребенок в своем развитии проходит все исторические этапы информационно-коммуникативных культур, начиная с жеста и аффектированных звуков, но в ускоренном темпе. При этом он может сформироваться мультикультурным, а может остановиться на одной из форм или деградировать к ней. Дети испытывают влияние неоднородного социального окружения, которое сохраняет разнообразные поколенческие медиакультуры (письменную, аудиальную, визуальную, компьютерную, мультимедийную). У ребенка может возникнуть потребность в диалоге с носителями других культур, а может — их отторжение. То или иное развитие зависит от образовательных и социализирующих технологий. В этом широком диапазоне происходит развитие юного человека, и это та планка, которая необходима в медиаобразовании как пути формирования информационной культуры.

Влияние источников информации, включенности в информационно-коммуникативные процессы и социальные отношения выступает как фактор взросления, его темпов и форм.

С особенностями средств коммуникации Н. Постман связывает историческое изменение границы детства: «...поскольку большинство людей не умело читать, и им не нужно было уметь читать, ребенок становился взрослым — абсолютно полноценным взрослым — сразу, как только научился говорить. Поскольку все важные социальные транзакции включают устное общение лицом к лицу, умение нормально говорить и слушать — достигаемое обычно к 7 годам — было границей между младенчеством и взрослой жизнью» [23]. С возникновением печатных книг и общественной потребности в овладении знаниями в XVI в. «это стало означать, что молодых нужно отделять от прочих для обучения чтению, т. е. для обучения тому, как быть взрослыми… С основанием школ молодые неизбежно стали восприниматься как особый класс людей, чьи разум и характер качественно отличаются от взрослых» [23].

Появление электронных средств информации меняет подрастающее поколение. Г.М. Маклюэн характеризует эти изменения следующим образом: «Именно тотальное вовлечение во всеполагающую сейчасность появляется в жизни молодежи благодаря мозаичному образу телевидения» [19. С. 385].

Это изменение установки, вопреки опасениям и критике со стороны людей письменной культуры, никак не связано с содержанием программ. Телевизионный ребенок не умеет заглядывать вперед, поскольку хочет вовлечения, и не способен принять фрагментарную и просто визуалистскую цель или судьбу ни в обучении, ни в жизни (см.: [19. С. 386]).

В связи с особенностями телевизионного способа коммуникации, считает Н. Постман, возникает угроза исчезновения детства как особой информационно-культурной группы: «...телевидение стирает границу между детством и взрослой жизнью двумя способами: оно не требует обучения для понимания его формы, и оно не разделяет аудиторию. Поэтому оно передает одну и ту же информацию всем, одновременно, независимо от возраста, пола, уровня образования или условий труда… Для начала — телевидение изначально нелингвистично, оно представляет информацию в основном в виде визуальных образов. Хотя человеческая речь слышна на телевидении, и иногда подразумевает важность, люди большей частью смотрят телевизор. А смотрят они быстро сменяющиеся визуальные образы — до 1 200 сцен в час… Это требует очень небольшого аналитического декодирования…» [23]. Телевидение использует материал взрослого мира как основу для проектирования совершенно нового типа личности — взрослого ребенка, поведение, привычки, желания и даже внешний вид взрослых и детей становятся неотличимыми [23].

Цифровое поколение как новый этап трансформации детско-взрослого взаимодействия

За последние годы сложилось новое, цифровое, поколение с иным входом в мир знаний и человеческих отношений, о чем свидетельствует наше исследование 2012—2013 гг. [22].

По данным массового опроса (2 015 человек 10—17 лет из всех федеральных округов, сел, небольших городов, больших городов), 93,1% респондентов пользуются Интернетом практически ежедневно, независимо от места проживания (рис. 1).

Для сравнения: исследовательская группа ЦИРКОН установила, что в 2012 г. каждый день или почти каждый день выходили в Интернет 71% взрослых с 18 до 24 лет, чуть более 40% в поколении родителей и 13% в поколении бабушек и дедушек.

Современные дети рождаются и живут в условиях интернет-коммуникации. Освоение информации с помощью цифровых технологий происходит раньше, чем дети начинают читать и писать, — в 3—4 года, часто стихийно, без контроля взрослых. Образная и виртуальная картина мира преобладает над интеллектуальной.

Существенная особенность цифрового поколения: дети и подростки не просто пользуются Интернетом, они живут посредством его. Интернет и в целом информационное пространство являются продолжением, усилением личностного и группового социального пространства.

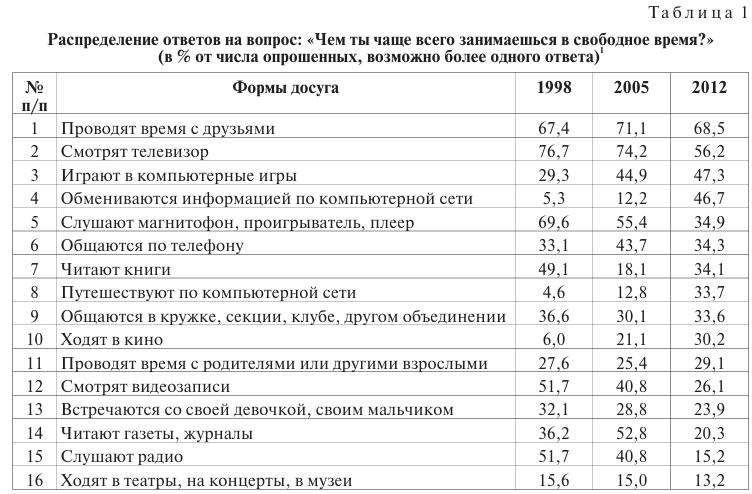

Несостоятельным оказывается миф о том, что Интернет уменьшает реальное жизненное пространство. НА САМОМ ДЕЛЕ подростки стали больше и интенсивней общаться. Об этом свидетельствуют каналы информации в структуре досуга (табл. 1).

Если ранее первую строчку в таблице безоговорочно занимало телевидение (в 1998 г. — 76,7%, в 2005 г. — 74,2%), то в 2012 г. телевидение уходит на вторую строчку (56,2%), уступая место общению с друзьями (68,5%). Компьютерные игры (47,3%) и обмен информацией по Интернету (46,7%) на третьем и четвертом месте, значительно уступая реальному общению. Растет значимость совместных форм досуга, при этом значимость индивидуальных форм досуга уменьшается. Происходит, вопреки социальным условиям, возрождение коллективистского сознания и установок. Это еще один сигнал движения подрастающего поколения в направлении коллективного разума.

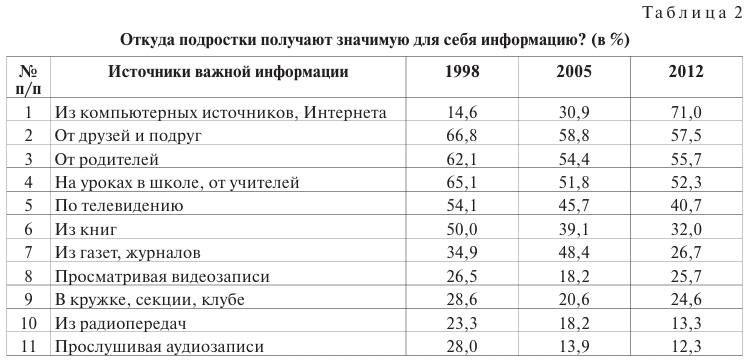

Вторая особенность связана с постоянным расширением информационного и жизненного пространства юных россиян. Цифровое поколение можно охарактеризовать как глобальных детей, у которых неограниченные возможности получения и переработки информации, знаний. Глобальность и свобода выбора предоставляют возможность для бесконечного расширения знаний и контактов, но требуют для этого новых качеств и механизмов самоорганизации, самообразования. В новом образовательно-информационном пространстве мы сталкиваемся с информационным парадоксом. Благодаря открытой и всеобъемлющей информации с помощью Интернета дети имеют возможность быть независимыми от взрослых в получении интересующих их сведений. Однако они испытывают потребность в диалоге с авторитетными взрослыми по важным для жизни сведениям и вопросам (родители и учителя занимают третью и четвертую позицию после Интернета и сверстников, опережают средства массовой информации). Достижения выдающихся людей, цивилизаций и человечества, благодаря качественным каналам коммуникации, могут стать доступны конкретной личности как психологические орудия и механизмы.

Интернет выходит на первое место как источник значимой информации, постижения реальности, а не ухода от нее (табл. 2).

Компьютерные источники, Интернет лидируют со значительным опережением — 71%, но большинство при этом использует социальные сети как источник знаний. По-прежнему существен приоритет межличностных каналов, которые, начиная с 1990-х гг., потеснили средства массовой информации. Живое общение, межличностное взаимодействие с ровесниками и взрослыми, наряду с виртуальным, доминирует, когда подростку нужно что-то понять или принять важное для него решение. Межличностное общение у современных подростков является своеобразным «котлом», где переваривается поступающая из разных источников информация: это основной фильтр для отбора значимой информации, способ экспертных оценок, придания определенных смыслов информации, порождения новой информации на основе усвоенной индивидуально.

Социальные сети разрешили серьезную проблему подрастающего поколения России. После роспуска массовой пионерской организации дети и подростки лишились коллективной жизни и оказались в социальном вакууме. У подавляющего большинства школьников есть формальный коллектив — учебный класс. Но далеко не всегда отношения в нем отвечают основным признакам коллектива: связывающей всех единой цели, товариществу, коллективной деятельности, принятым всеми законам, традициям.

Есть кружки, секции. В них, по имеющимся общим данным, ходит 36,0% подростков (в Москве — 44,8%), а в интернет-сетях находится более 90,0%. Сетевые сообщества восполнили недостающее звено коллективной организации жизни.

Реальные и виртуальные сообщества перетекают друг в друга подобно сообщающимся сосудам и могут привести к формированию коммуникативных социумов, что может стать новой тенденцией социальной жизнедеятельности как на микро-, так и на макроуровне.

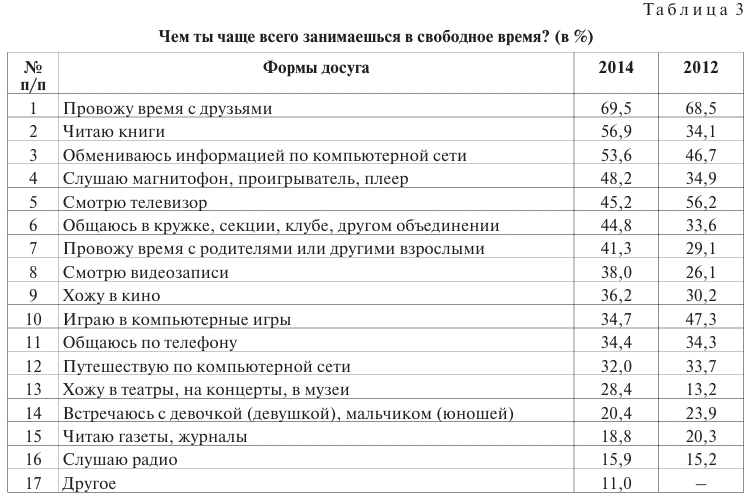

Новые данные, свидетельствующие о быстрой динамике развития цифрового поколения, были получены в результате социологического опроса учащихся Москвы (520 человек), проведенного в августе — октябре 2014 г. (табл. 3).

По сравнению с данными 2012 г. произошла интеллектуализация информационного пространства. Прежде всего, это существенный рост чтения (рушатся предсказания об умирании книги в связи с распространением Интернета), коммуникации в объединениях, общения с родителями и другими взрослыми, походов в театры, на концерты, в музеи. Уменьшилась значимость не только телепросмотров, но и компьютерных игр. Книга на четвертом месте и как источник значимых сведений — 51,2% (в 2012 г. — 32,0%).

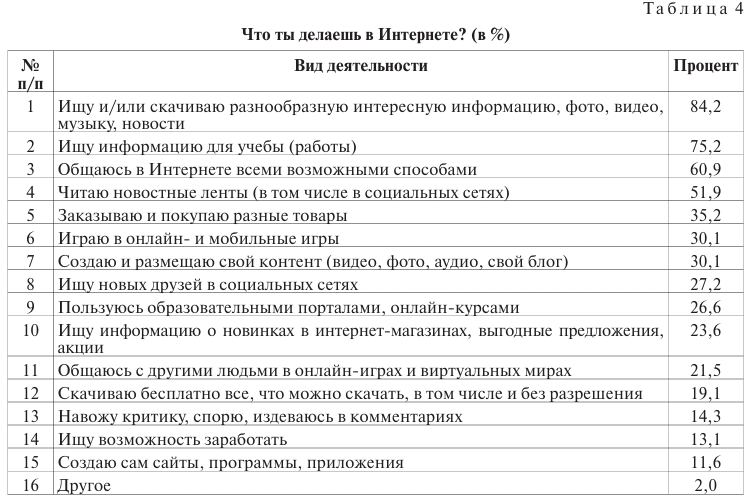

Интернетом типичный юный москвич пользуется каждый день (88,8%). Чаще всего это поиск и скачивание разнообразной интересной информации, фото, видео, музыки, новостей, а также сведений, необходимых для учебы. Значительное время уходит на общение, чтение новостных лент. Творчество (создание и размещение видео, фото, аудио, создание своего блога) также присутствует, хотя занимает более скромное место, чем заказ и покупки разных товаров. Компьютерные игры, увлечение которыми, судя по всему, сильно преувеличено взрослыми, занимает такое же время, как и творчество (табл. 4).

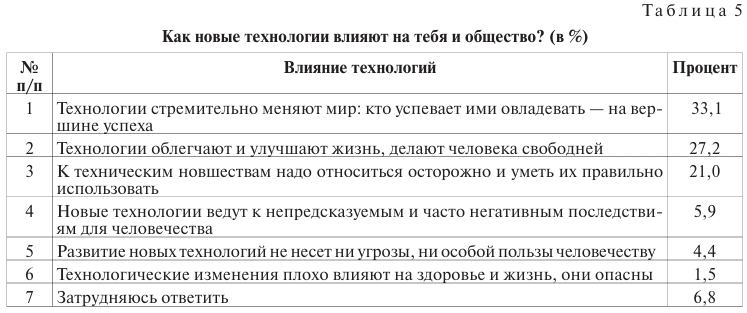

Юный москвич открыт для прогресса, считает, что новые технологии стремительно меняют мир, способствуют успеху, а также облегчают и улучшают жизнь, делают человека свободней (табл. 5).

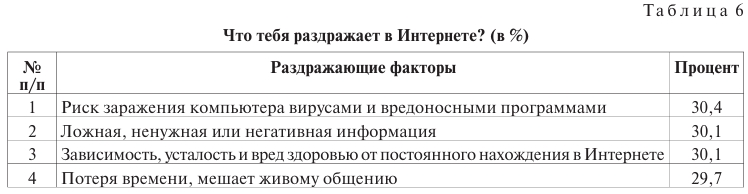

Вместе с тем юный москвич проявляет осмотрительность: к техническим новшествам надо относиться осторожно и уметь их правильно использовать. Его раздражает ложная, ненужная или негативная информация, возможность зависимости от Интернета, а также риск заражения компьютера вирусами и вредоносными программами. Он (она) осознают, что с Интернетом связана потеря времени, он мешает живому общению (табл. 6).

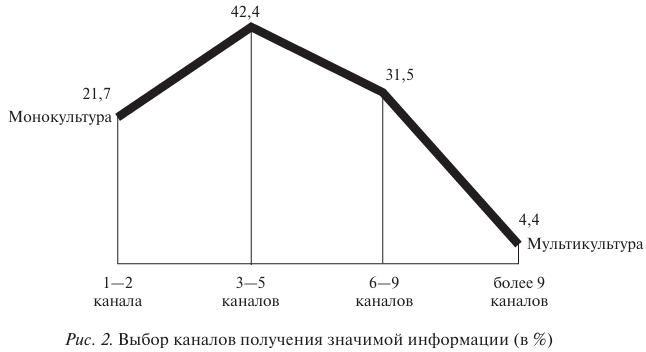

Среди юных москвичей есть различия по количеству выборов каналов информации и коммуникации.

При проведении свободного времени 6,5% подростков ограничиваются одним-двумя видами занятий. В их число, как правило, входит общение с друзьями. Три-пять видов занятий выбирают 39,1%, а пять-шесть — 32,6%. Десять и более выборов делают 21,8%.

При выборе каналов получения значимой информации картина меняется (рис. 2). Один-два канала из одиннадцати выбирает уже каждый пятый — 21,7% подростков. Если выбирается один канал, то это Интернет, хотя встречаются телевизор, книга. Больше всего подростков (42,4%) выбирают три-пять источников, и это настораживает, потому что лишь немного отдаляет от монокультурности. Шесть-девять выборов делают 31, 5% школьников, больше — лишь 4,4%.

Данный показатель важен для определения моноили мультикультурности подростков.

Активное освоение информационного пространства предоставляет возможности участия подрастающего поколения в социальных преобразованиях. Французский исследователь и идеолог медиаобразования Жак Гонне делает вывод: если дети из-за невозможности реально изменить мир высказывают свои мнения о нем, то подобное средство массовой информации становится своего рода проектом, планом изменения жизни (см.: [12. С. 101]). Самоосуществляющийся в коммуникативной деятельности человек, создавая значимое для других, создает значимое для себя, изменяет и творит свою личность. Э. Тоффлер в своих работах о психологическом ответе на «шок будущего» в результате ускорения социальных процессов утверждает: «Предположение, размышление и фантастическая картина… становятся такой же холодно практичной необходимостью, какой в прежние времена был твердо стоящий на земле “реализм”… ... Органы местного управления, школы, добровольческие ассоциации и другие также нуждаются в образном изучении своего потенциального будущего. Чтобы помочь им, следовало бы создать в каждом сообществе “центры воображения”, занимающиеся, при технической поддержке, мозговым штурмом… Применение воображения к будущему требует… среды, в которой безопасно заблуждаться… Нам нужны заповедники социального воображения… Подобные требующие воображения исследования возможных будущих углубили бы и обогатили бы наше научное изучение вероятных будущих. Они бы заложили основу радикального дерзкого расширения временного горизонта общества… Нам нужно обучить тысячи молодых людей представлениям и техникам научной футурологии. … Создание достоверных образов наиболее вероятного будущего, таким образом, становится делом величайшей национальной — а в действительности интернациональной — важности» [25. С. 505, 506, 511].

Подобные возможности предоставляет современному детству цифровой мир. Детям в межпоколенческом диалоге цивилизаций присуща миссия, которую Г.М. Маклюэн обосновывал для людей искусства как экспертов, сознающих новые изменения в чувственном восприятии. Художник улавливает смысл культурного и технологического прорыва за десятилетия до того, как реально проявляется его трансформирующее влияние. Он строит модели для встречи грядущего изменения (см.: [19. С. 77—78]). Подобные характеристики мы встречаем и в отношении детей. В.В. Абраменкова, исследуя детскую субкультуру, обращает внимание, что ее вариативность, инаковость обеспечивает, с одной стороны, ориентацию на утраченные, забытые формы человеческой культуры, а с другой — прогнозирование новых путей ее развития (см.: [1. С. 122—123]).

Когда идеальные образы и проекты рождаются в информационном и других видах творчества юных авторов, возникает двойной психологический эффект. Их создатели проектируют не только свое будущее, но и будущее своей группы, поколения.

Коммуникативная и иные формы творчества выступают стержневой деятельностью и основным способом самоактуализации в детском, подростковом и юношеском возрастах, когда малодоступны иные формы практического преобразования действительности.

Как отмечает А.Г. Маслоу, обучение творчеству, креативности, обучение через творчество чрезвычайно важно не столько для подготовки людей к творческим профессиям или производству произведений искусства, сколько для создания самоактуализирующейся личности, вочеловеченного человека (см.: [20. С. 69]). В условиях огромного ускорения науки, техники и технологического прогресса требуется изменение отношения человека к миру, назрела необходимость иного типа человека, «способного жить в постоянно изменяющемся, постоянно движущемся мире... человека, которого изменения воодушевляли бы, человека, способного к импровизации... который мог бы с честью и с радостью встретить неожиданную, новую для него ситуацию» [Там же. С. 70]. «Каждый раз, принимая на себя ответственность, человек самоактуализируется...» [Там же. С. 58—59]. Нужно быть готовыми к ежедневному и кропотливому труду выявления собственных возможностей. Ответственность становится наиболее значимой для характеристики способности личности не просто к творчеству, а к жизнетворчеству.

Благодаря новым цифровым технологиям современное детство становится лабораторией по созданию уникальных социумов и вселенных. Пока в них есть место взрослым, но бездетная политика, не учитывающая интересов и запросов подрастающего поколения, создает серьезные риски для взаимодействия детства — взрослости.

Внутренняя система информационных связей дополняется и усиливается современными средствами коммуникации и обработки, распространения информации, продолжая и активно влиять на нервную систему человека.

Альфредо Ронки, профессор Миланского политехнического университета, делает в связи с этим радикальные выводы по поводу современных детей. Среда и культура, в которых растет человек, влияют на многие мыслительные процессы и даже определяют их. Цифровые дети привыкли по-настоящему быстро получать информацию. Их мозг, судя по всему, способен одновременно воспринимать информацию из разных источников и оперативно реагировать на нее, используя при этом разные «каналы». Цифровые аборигены обмениваются мгновенными сообщениями и не распечатывают электронные письма. Они находят помощь в Сети и часто являются членами одного или нескольких сообществ (пользователей, сторонников, владельцев), обладают «нейропластичностью», подразумевая под этим способность мозга перенастраиваться в соответствии с конкретными моделями информации на входе и необходимым способом реагирования (см.: [14. С. 212—213]).

Итак, подрастающее поколение сделало решающий шаг к информационно-коммуникативной цивилизации, обществу Знания, где основным фактором прогресса становится поколенческое и межпоколенческое взаимодействие, диалог. Подростки с опережением стихийно уже живут по модели коллективного интеллекта, используя для получения необходимых им сведений и принятия решений коммуникацию со сверстниками и авторитетными для них взрослыми. В цифровом мире, в отличие от реального, они чувствуют себя полноценными гражданами, более успешными, чем окружающие их представители старшего поколения. Они совершают через Интернет выбор и покупки необходимых товаров не реже, чем родители. Есть подростки, которые уже зарабатывают сотни тысяч, а то и миллионы долларов или евро на своих изобретениях, особенно в области цифровых технологий. Некоторые из них, пользуясь виртуальными возможностями, создают фирмы и занимаются бизнесом, выдавая себя за совершеннолетних граждан. Они легко осваивают новые технологии и знания опытным путем, без инструкций. Юные цифровые граждане свободно создают ассоциации по своим интересам, продвигают свои идеи. Не удивляйтесь, если они в какой-то момент в виде ролевой игры создадут свое государство с теневым правительством, где будут проигрывать варианты решения социальных проблем, с которыми не справляются взрослые, в желательном для них варианте.

Венгерский ученый Ласло З. Карвалич убеждает, что подрастающее поколение — это не проблема, а человеческий ресурс, способный содействовать повышению качества жизни и развивать ответственное отношение к решению общих проблем. Базовые решения, инструменты, игровые интерфейсы, типовые формы взаимодействия могут ненавязчиво подготавливать детей к выполнению особых функций и развитию специальных форм деятельности в старшем возрасте. Многопользовательская игра может стать одновременно и «игровой консолью», объединяющей хорошо знакомые функции, пункты меню, решения, каналы коммуникации и процедуры на интегрированной платформе, способствующей созданию коллективного знания. По аналогии с древними ритуалами это может стать обрядом инициации, посвящения в гражданина цифрового общества, опытом, который остается с человеком до конца его дней (см.: [14. С. 100—103]).

Многоаспектность диалектики взрослого и детского миров ждет своих исследователей, и вполне возможно появление новой комплексной науки о детстве как становящемся человечестве.

Литература

- Абраменкова, В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре / В.В. Абраменкова. — М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2000. — 414 с.

- Адлер, А. Понять природу человека / А. Адлер. — СПб. : Акад. проект, 1997. — 256 с.

- Ананьев, Б.Г. Психология и проблемы человекознания / Б.Г. Ананьев // Психология личности : хрестоматия : в 2 т. — Самара, 2008. — Т. 2. — С. 7—95.

- Асмолов, А.Г. Психология личности: принципы общепсихологического анализа / А.Г. Асмолов. — М.: Смысл, 2001. — 392 с.

- Бахтин, М.М. К методологии литературоведения / М.М. Бахтин // Контекст-1974 : лит.-теор. исслед. — М., 1975. — С. 203—212.

- Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Э. Берн. — М. : Эксмо, 2008. — 576 с.

- Библер, В.С. Диалог культур и школа ХХI века / В.С. Библер // Школа диалога культур. Идеи. Опыт. Проблемы. — Кемерово, 1993. — 416 с.

- Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович. — СПб. : Питер, 2008. — 400 с.

- Большой психологический словарь [Электронный ресурс] / сост. Б. Мещеряков, В. Зинченко. — М. : Олма-пресс, 2004. — Режим доступа: http://vocabulary.ru/dictionary/30

- Выготский, Л.С. Вопросы детской психологии/ Л.С. Выготский.— СПб.: Союз, 2006.— 224 с.

- Глик, Д. Информация. История. Теория. Поток / Д. Глик.— М.: АСТ: CORPUS, 2013.— 576 с.

- Гонне, Ж. Школьные и лицейские газеты / Ж. Гонне. — М. : ЮНПРЕСС, 2000. — 200 с.

- Дятлов, С.А. Принципы информационного общества / С.А. Дятлов // Информационное общество. — 2000. — Вып. 2. — С. 77—85.

- Интернет и социокультурные трансформации в информационном обществе [Электронный ресурс] : сб. матер. междунар. конф. (Южно-Сахалинск, 8–12 сент. 2013 г.). — М., 2014. — Режим доступа: http://mcbs.ru/files/sakhalin2013_web_3.pdf

- Капица, С. Парадоксы роста : Законы глобального развития человечества / С. Капица. — М. : Альпина нон-фикшн, 2012. — 204 с.

- Левада, Ю.А. Заметки о проблеме поколений / Ю.А. Левада // Отцы и дети: Поколенческий анализ современной России. — М., 2005. — С. 239—260.

- Лисина, М.И. Формирование личности ребенка в общении / М.И. Лисина. — СПб.: Питер, 2009. — 320 с.

- Лотман, Ю.М. Феномен культуры / Ю.М. Лотман // Тр. по знаковым системам. 10: Семиотика культуры. — Тарту, 1978. — (Учен. зап. ТГУ ; вып. 463).

- Маклюэн, Г. М. Понимание медиа: Внешние расширения человека / Г. М. Маклюэн. — М. : Гиперборея : Кучково поле, 2007. — 464 с.

- Маслоу, А.Г. Дальние пределы человеческой психики / А. Г. Маслоу. — СПб. : Евразия, 1997. — 430 с.

- Мид, М. Культура и мир детства / М. Мид. — М. : Наука, 1988. — 478 с.

- Мониторинг и анализ московского информационно-образовательного пространства / С. Цымбаленко [и др.]. — М. : Ред.-изд. центр МГГУ им. М. Шолохова, 2013. — 108 с.

- Постман, Н. Исчезновение детства [Электронный ресурс] / Н. Постман. — Режим доступа: http://neilpostman.ucoz.ru/publ/

- Сет, Л. Программируя Вселенную : Квантовый компьютер и будущее науки / Л. Сет. — М. : Альпина нон-фикшн, 2013. — 256 с.

- Тоффлер Э. Шок будущего / Э. Тоффлер. — М. : АСТ : АСТ Москва, 2008. — 557 с.

- Флэйк-Хобсон, Е. Мир входящему: развитие ребенка и его отношений с окружающими / Е. Флэйк-Хобсон, Б. Робинсон, П. Скин. — М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1992. — 512 с.

- Эйген, М. Игра жизни / М. Эйген, Р. Винклер. — М. : Наука, 1979. — 93 с.

- Эфроимсон, В.П. Педагогическая генетика. Родословная альтруизма / В.П. Эфроимсон. — М. : Тайдекс Ко, 2003. — 240 с.

- Юнг, К. Г. Воспоминания, сновидения, pазмышления / К. Г. Юнг. — Киев : AirLand, 1994. — 405 с.

Источник: Деркач А.А., Цымбаленко С.Б. Многоаспектность диалектики Детства — Взрослости в информационно-коммуникативном контексте // Мир психологии. 2015. №1(81). С. 12–28.

.jpg)

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать