Введение

В эпоху динамичных преобразований и высоких технологий существенно возрастает нагрузка на высшие психические функции, в том числе и на скорость и точность обработки информации, перехода полученной информации из краткосрочной памяти в долгосрочную. Мощной психоэмоциональной нагрузке подвергается неокрепшая детская психика. В связи с этим глобальные изменения ожидают всю российскую систему школьного среднего образования. Особо акцентируется задача ориентации на образовательные стандарты, задающие уровни сложности и формы обучения. Инклюзивное образование, индивидуально-личностный подход служат психологической основой отношения к учащемуся. ФГОС начального общего образования направлен на обучение детей без каких-либо ограничений в медицинском, физическом или психическом плане. В одном классе могут находиться дети с разным уровнем психического, интеллектуального и физического развития. В связи с вышесказанным на современном этапе развития системы психолого-педагогической поддержки субъектов образовательного процесса важной становится задача своевременного диагностирования и выявления детей с проблемами в развитии. Министерство просвещения на уровне государственных структур активно продвигает индивидуальный подход к каждому ребенку. Так, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 “Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания”», определена продолжительность одного вида учебной деятельности на занятии в первых-четвертых классах — 5–7 минут, количество видов учебной деятельности на учебном занятии в первых-четвертых классах может варьироваться в пределах 3–7, плотность урока (отношение времени, затраченного на учебную деятельность, к общему времени) в первых-четвертых классах составляет 60–80% (Ключевская, 2022).

Особую группу отклонений представляют минимальные мозговые дисфункции (ММД). По Международной классификации болезней МКБ-10, ребенок с ММД в большинстве случаев — это ребенок с сохранным уровнем интеллекта. К проявлению ММД относят: отклонения психологического развития, разновидности расстройств воспроизведения речевого аппарата, отклонения в развитии школьных навыков (дисграфия, дислексия, дискалькулия и т.д.), синдром дефицита внимания с гиперактивностью или гипоактивностью (Александровский, 2021; Земляной, Львов, Александрович, Маньков, 2012; Ковтун, Львова 2009). Психологическая диагностика и коррекция на основе индивидуальной траектории, учитывающая типологию развития, позволит детям полноценно обучаться и взрослеть.

Согласно исследованиям, связанным с длительностью и распространенностью минимальных мозговых дисфункций у школьников (Земляной и др., 2012), установлено, что проблема существует достаточно давно. Однако более 10 лет назад процент проявлений составлял всего 13,4% от общего числа обследованных. С каждым годом количество учащихся с ММД увеличивается, что является серьезной проблемой для построения образовательного процесса. Это свидетельствует о необходимости научного исследования детей с разной степенью выраженности ММД и учета этих данных при разработке образовательных программ и стратегий обучения.

Изучение минимальных мозговых дисфункций и их последствий у детей носит междисциплинарный характер (этим занимаются такие дисцплины, как детская психиатрия, детская психология, неврология, паллиативная медицина, реабилитация), а также имеет практический интерес для воспитателей, педагогов, родителей и специалистов. Зарубежными учеными C. Amatruda, S.D. Clements, A. Gesell, J.E. Peters, A. Strauss, H. Werner и другими еще в 1966 г. установлено, что расстройства в созревании нервной системы могут привести к широкому спектру инвалидности (Clements, 1966). Тяжесть отклонений варьируется от тончайших изменений сложного мыслительного процесса до грубейших нарушений умственной и двигательной деятельности, а характер зависит от базовой наследственности индивида, влияния на его нервную систему каких-либо удаленных, пренатальных или постнатальных, факторов, от возраста, в котором эти факторы могли действовать. На формирование вышеописанных отклонений оказывает влияние взаимодействие ребенка с его физическим и социальным окружением, а также воспитание и образование.

По мнению отечественных психологов, психиатров и дефектологов, важной задачей является типологизация детей с минимальными мозговыми дисфункциями (Т.П. Вильчинская, А.И. Захаров, Н.Ю. Максимова, Е.М. Мастюкова, Е.Л. Милютина, О.И. Муляр, Л.А. Ясюкова и др.). Разделение на типы возможно на основании выраженности тех или иных признаков. Признаками ММД могут быть ослабление памяти и внимания, отставание в интеллектуальном развитии, выраженные трудности в обучении, что приводит к школьной дезадаптации. Важность оказания своевременной помощи обусловлена склонностью детей с ММД к девиантному поведению, подростковой депрессии и суицидальному риску. Инфантильность в функционировании мозгa, сочетающаяся с инфантильным поведением, особенности психических процессов составляют основной симптомокомплекс ММД. Дети с данной патологией нуждаются в специальной коррекционной помощи и в сопровождении (Бертин, 2021; Горячева, Кругляк, 2022; Матэ, 2022; Нодельсон, 2021). По мнению Л.А. Ясюковой (2018), для учащихся со слабым уровнем концентрации внимания необходимо прежде всего развитие мышления, а не активная тренировка функции внимания, требуется комплексный персональный подход к развитию мыслительных операций в зависимости от типа выраженности ММД.

В.А. Пересыпкин (2009) в своих исследованиях подчеркивает, что если не уделять коррекции ММД внимание, то у детей появляются различные вторичные отклонения в психическом развитии. С момента поступления ребенка в школу симптоматика ММД лавинообразно нарастает в результате увеличения психофизиологической, информационной нагрузки. Для учащихся характерны стойкая неуспеваемость, нарушение восприятия учебного материала, низкая работоспособность и быстрая утомляемость. Я.А. Свечкарь (2020) указывает, что ММД стало серьезной психолого-педагогической проблемой. Это связано с тем, что увеличивается число детей с данной патологией, имеющих выраженные проблемы в поведении и обучении, отсутствует четкое представление о динамике развития данных детей. Известно, что несмотря на незначительные неврологические нарушения, дети с ММД имеют проблемы с формированием речи, эмоционально-волевой сферы.

Таким образом, актуальность предлагаемого в данной статье исследования определяется следующими факторами: ростом количества детей с ММД, необходимостью разработки рекомендаций к построению образовательного и воспитательного процессов в зависимости от выраженности отклонения, фрагментарностью исследований психологических аспектов адаптации к учебной деятельности детей младшего школьного возраста с ММД различных типов.

Типология детей младшего школьного возраста с ММД

На основании методического руководства, разработанного Л.А. Ясюковой (2018), можно дать характеристику каждого типа детей младшего школьного возраста с ММД.

Для детей активного типа характерна активность всегда и во всем. Они импульсивны и безвольны, часто активно включаются в любую деятельность, но ненадолго. Они быстро утомляются, так как не могут контролировать и распределять свою работоспособность. Взрослые ругают их за ленивость, нежелание доделать начатое дело до конца. Как правило, дети с небольшими проверочными работами в классе справляются хорошо, а с более объемными — плохо. Они могут играть, заниматься каким-то делом, но не закончить его. Такие дети кажутся способными, но несобранными.

Память у них в норме, но объем оперативных процессов (памяти и мышления) обычно недостаточен. Учатся неровно, но не отстают от нормативных показателей в усвоении школьной образовательной программы.

Учащиеся реактивного типа демонстрируют постоянную двигательную расторможенность, они входят в фазу возбуждения, а «затормозить» адекватно не могут. Для выхода из фазы возбуждения требуется эмоциональная истерика, ограничения со стороны взрослых или слезы самого ребенка. Также дети имеют повышенную умственную утомляемость. Когда ребенок находится наедине с собой, то может выглядеть сонливым и уставшим, но как только появляется внешний раздражитель (например, наличие других детей, громкая музыка, праздник или веселье, яркие огни), его нервная система мгновенно откликается на происходящее с высоким уровнем эмоционального проявления. Соответственно, в школе, где много интенсивной стимуляции, ребенок ведет себя плохо: не слышит адресованные ему замечания, встает и ходит по классу во время урока, провоцирует одноклассников на ссоры и драки. Реактивного ребенка часто ругают и у него достаточно быстро формируется и закрепляется сначала защитно-агрессивное, a потом и просто агрессивное поведение.

Для такого ребенка важен спокойный и терпеливый наставник, готовый несколько раз повторить одну и ту же инструкцию без всякого раздражения, который будет готов всегда прийти на помощь и совместно с ребенком выполнять всю школьную и домашнюю деятельность (вместе делать домашние уроки, вместе заниматься приборкой по дому, убирать игрушки, мыть посуду и т.д.).

Дети реактивного типа чрезмерно любопытны, но в них нет природной тактичности, они часто берут предметы без спроса. Могут без необходимости включиться в диалог взрослых или детей. Они сначала действуют, потом думают, что произошло. На резкое замечание такой ребенок дает резкий ответ (принцип отпущенной пружины): если учитель его ругает, он может в ответ накричать на него или ударить соседа по парте, сбросить его книги на пол.

Эти дети не умеют дружить, пытаются выполнять свои обещания, но у них не получается. Предпочитают общение с более старшими по возрасту детьми, так как они относятся к ним более терпимо.

Фазы «выключения» присутствуют, но обучаемость хорошая. Двигательная активность сохраняется до позднего вечера. Могут делать два дела одновременно: разговаривать с соседом по парте и слышать все объяснения учителя, но из-за неустойчивой концентрации внимания происходит путаница в мыслях. Бывают «пустоты» даже в отлично усвоенных знаниях. Легко запоминают стихи. В спокойной обстановке ведут себя хорошо и успешно обучаются. Им свойственна резкая смена настроения.

Для детей ригидного типа характерна задержка в ответах и реакциях, плохая переключаемость внимания. Они медлительны, их часто приходится подгонять, им нужно дополнительное время на начало деятельности, долго раскачиваются, но дальше работают хорошо. Не могут сразу отвечать на вопрос, даже если знают ответ. Если окружающие настаивают на ответе, то ребенок может легко войти в состояние торможения, замолчать и не реагировать, что может быть воспринято как вредность и упрямство. Если взрослый, не дождавшись ответа, повторяет еще раз вопрос, то только усугубляет ситуацию. Ребенок воспринимает повторенный вопрос кaк новый стимул, реакция на который также формируется с существенной задержкой. Если вопрос повторяется несколько раз, то ригидный ребенок прекращает попытки отвечать и замолкает, даже если знает, что ответить.

Иногда считают, что у таких детей нарушено умственное развитие, в связи с тем, что проявляется наложение предыдущей деятельности на последующую, что приводит к бессмысленной путанице, например, отрывками могут всплывать словa и цифры из предыдущего упражнения. Также обычно такие дети небольшие самостоятельные работы пишут плохо, так как им не хватает времени «раскачаться», но с выполнением длинных и даже сложных заданий справляются хорошо (учитель даже может решить, что ребенок списал). Память в норме. Уровни концентрации внимания могут быть разными.

Такие дети менее эмоциональны, так как пока они осознают суть возникшей ситуации, она уже становится неактуальной или разрешается сама по себе. Хотя встречаются и впечатлительные дети ригидного типа, склонные к глубинными внутренним переживаниям, которые не всегда демонстрируют окружающим. Часто такие неврозоподобные переживания находят психосоматическое выражение у ребенка: простудные заболевания, чрезмерное моргание, расстройства питания, боли в животе неясной этиологии, различные кожные высыпания, нарушение сна и т.д.

Дети астенического типа характеризуются повышенной или даже высокой тревожностью, патологической застенчивостью, наличием различных страхов и фобий. Они не любят проявлять инициативу. Активно включаются в деятельность в начале урока, затем быстро остывают, могут просидеть весь урок с пустым взглядом, часто поддерживают свою голову руками или просто кладут голову на парту. Могут опять включиться в работу только в середине урока или в конце занятия. Также на уроках могут заниматься своими делами, рисовать в блокноте, читать другой материал, играть с предметами, которые есть на парте или принесены из дома, но при этом ведут себя тихо, не мешают образовательному процессу. Часто не реагируют на замечания. Не любят поднимать на уроке руку, даже если знают ответ. Их постоянно следует подбадривать и хвалить за любую деятельность. Характерна повышенная умственная утомляемость, хотя на переменах активно участвуют в шумных играх и бегают по коридорам.

Детям астенического типа важно, чтобы рядом всегда был взрослый, так как в одиночестве они не могут самостоятельно выполнять какую-либо деятельность: такие дети могут ждать до позднего вечера родителей, чтобы сесть вместе с ними выполнять домашние задания, даже если они совсем легкие. Им сложно одновременно делать несколько видов деятельности. Очень быстро забывают учебный материал.

Более успешно могут общаться только с детьми, которые значительно младше их, а в общении с одноклассниками испытывают трудности. Очень часто не могут найти себе друзей, жалуются на одноклассников родителям и взрослым, и по этой причине их недолюбливают в классе. Постепенно у них закрепляется капризно-агрессивное поведение.

Отличаются бедностью образной сферы, сферы представлений, слабостью воображения. Внутренний мир этих детей бывает очень специфичным. Поэтому их реакции часто выглядят необычными, нередко они дают странные, нестандартные ответы. Им свойственна повышенная плаксивость, их переживания обычно неглубоки. Сильные положительные эмоции их истощают.

Дети субнормального типа отличаются легкой невнимательностью, утомляемостью. «Выключаются» на уроках очень редко. Интеллект сохранен. Хорошо усваивают школьную программу. Взрослые воспринимают их как абсолютно здоровых и легкую невнимательность относят к усталости ребенка или его несобранности в данный момент.

Процедура исследования

Цель исследования: выделение типологии младших школьников, имеющих отклонения в развитии, испытывающих проблемы в обучении.

Участие приняли дети младшего школьного возраста, обучающиеся в 1–4-х классах средних школ Свердловской области, в количестве 230 человек, из них 111 девочек (48%) и 119 мальчиков (52%). Все они испытывали трудности в обучении.

В качестве основного метода использовался тест Тулуз-Пьерона, который представляет собой универсальный и традиционный инструмент диагностики ММД, а именно оценки степени выраженности отклонений в развитии, определяющий свойства внимания (концентрацию, устойчивость, переключаемость) и психомоторный темп. Также методика позволяет оценить уровень точности переработки информации, динамику работоспособности ребенка во времени, определить тип расстройства: субнормальный, ригидный, активный, реактивный и астенический (Ясюкова, 2018).

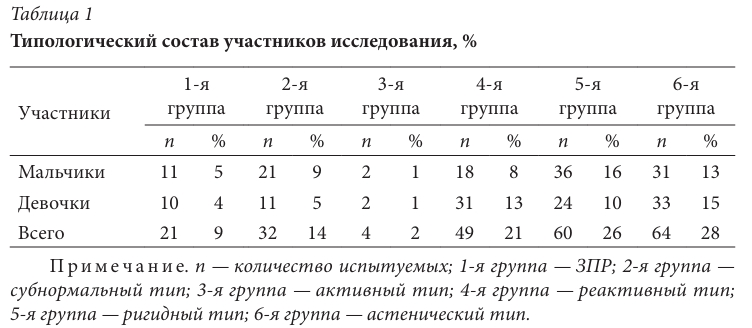

В результате проведенной психологической диагностики девочки и мальчики, принявшие участие в исследовании, были разделены на шесть групп: с задержкой психического развития (ЗПР), субнормальный тип, активный тип, реактивный тип, ригидный тип, астенический тип (табл. 1). Разделение производилось на основании тестовых норм.

Результаты и обсуждение

По результатам диагностики дети были разделены на группы.

1-я группа — учащиеся с задержкой психического развития — не справились с инструкцией используемого теста 9% детей, из них 5% мальчиков и 4% девочек, все дети обучаются по специальной программе для детей с ЗПР.

Разделение детей с ММД следующее:

- к субнормальному типу (2-я группа) отнесены 14% детей, из них 9% мальчиков и 5% девочек;

- к активному типу (3-я группа) — 2%, из них 1% мальчиков и 1% девочек;

- к реактивному типу (4-я группа) — 21% детей, из них 8% мальчиков и 13% девочек;

- к ригидному типу (5-я группа) — 26% детей, их них 16% мальчиков и 10% девочек;

- к астеническому типу (6-я группа) — 28% детей, из них 13% мальчиков и 15% девочек.

Таким образом, детей, которые потенциально способны к освоению основной образовательной программы, всего 14% от общего количества учащихся (субнормальный тип). 77% детей имеют ММД разных типов, 9% участников имеют ЗПР и должны обучаться по индивидуальной образовательной программе. Отметим, что у 38% мальчиков и 39% девочек выявлены ММД, что соответствует соотношению 1:1.

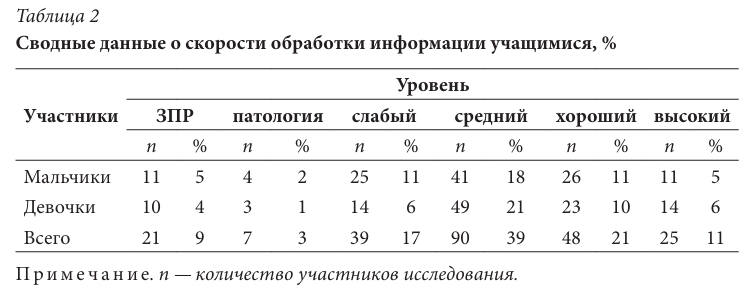

Сведения о скорости обработки информации среди учащихся младших классов, имеющих трудности в обучении, представлены в табл. 2.

Анализ показал, что 29% школьников «не слышат» инструкцию или не справляются с полученной информацией, а также имеют низкую скорость обработки результатов при получении инструкции. Большая часть обучающихся класса (71%), а именно 34% мальчиков и 37% девочек, имеют средний и высокий уровень скорости обработки полученной информации, слышат инструкцию, понимают поставленную задачу.

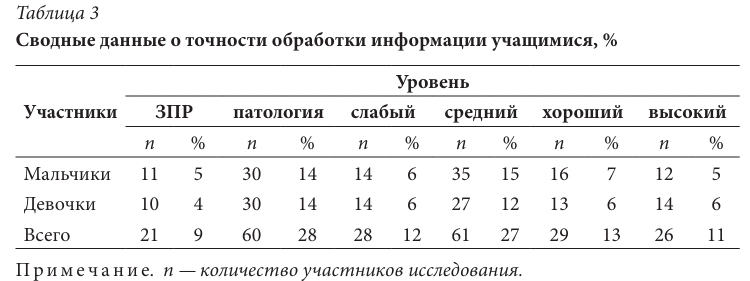

Сведения о точности обработки информации учащимися представлены в табл. 3.

Анализ точности обработки информации показал, что 49% учащихся, из них 25% мальчиков и 24% девочек, имеют слабый уровень или совсем не могут справиться с заданием. Также 51% учащихся, из них 27% мальчиков и 24% девочек, имеют средний или высокий уровень точности обработки информации. Показатель точности при выполнении теста Тулуз-Пьерона является более важным критерием определения функциональных расстройств мозга, чем результаты скорости выполнения задания. Данное значение показывает, насколько точно происходит усвоение школьного материала, насколько объем полученных знаний переходит из краткосрочной в долгосрочную память. По полученным результатам, точность усвоения образовательного материала характерна лишь для половины учащихся.

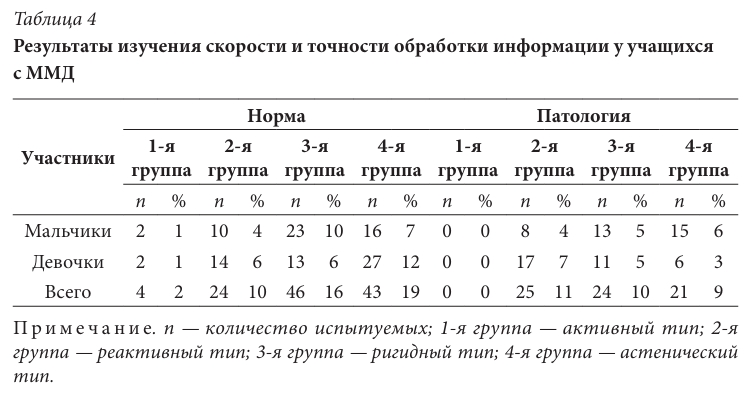

На следующем этапе был проведен анализ различий между показателями скорости и точности обработки информации у учащихся с нормативным уровнем развития и с патологией, в зависимости от выраженности типов ММД (табл. 4).

Анализ показал, что у девочек с ММД при наличии показателей скорости и точности обработки информации в пределах нормы преобладает астенический тип, который, возможно, связан с физиологией пола, повышенным эмоциональным фоном и преобладанием гуманитарного стиля мышления. Мальчики с ММД с такими же нормативными показателями демонстрируют ригидный тип.

Собственная практика показывает, что неустойчивость внимания на фоне сохранности психических процессов служит серьезным препятствием к успешному обучению в школе. Выявленные в нашем исследовании типологические особенности младших школьников с ММД требуют дальнейшего изучения для разработки специальных программ психолого-педагогического сопровождения данной категории детей с целью обеспечения их эффективности в учебной деятельности.

Заключение

Минимальные мозговые дисфункции — одно из самых распространенных отклонений, которое наиболее ярко проявляется у детей в период их школьного обучения и в большинстве случаев при сохранном интеллекте. Материалом проведенного исследования послужили результаты диагностики учащихся 1–4-х классов, испытывающих трудности в обучении. Выявление типологических особенностей детей с ММД строилось на основании теста Тулуз-Пьерона. Полученные результаты позволяют конструировать коррекционные и развивающие занятия так, чтобы каждый ребенок с ММД имел возможность успешно обучаться и развиваться, а также могут быть учтены при разработке образовательных программ для младших школьников.

Литература

- Александровский, Ю.А. (2021). Пограничные психические расстройства: руководство для врачей (5-е изд.). Москва: ГЭОТАР-Медиа.

- Бертин, М. (2021). Воспитание детей с СДВГ: практическое руководство. Санкт-Петербург: Диалектика.

- Горячева, Л., Кругляк, Л. (2022). Гиперактивный ребенок — это навсегда? Альтернативный взгляд на проблему. Санкт-Петербург: Весь.

- Земляной, Д.А., Львов, С.Н., Александрович, И.А., Маньков, А.В. (2012). Минимальные мозговые дисфункции у детей младшего и среднего школьного возраста. Сибирский медицинский журнал, 113(6), 117–120. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18059488

- Ключевская, Н. (2022, 14 сентября). «Школьные» СанПиН-2022: актуальные требования к помещениям, организации образовательного процесса и учебникам. Информационный портал «Гарант.ру». URL: https://www.garant.ru/article/1479461/

- Ковтун, О.П., Львова, О.А. (2009). Избранные лекции по неврологии детского возраста. Екатеринбург: УГМА.

- Матэ, Г. (2022). Рассеянные умы. Происхождение синдрома дефицита внимания и исцеление от него (пер. М. Павлова). Санкт-Петербург: Портал.

- Нодельсон, С.Е. (2021). СДВГ. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Семейная болезнь. Самара: Издательский дом «Бахрах-М».

- Пересыпкин, В.А. (2009). Психологические особенности организованности у учащихся с минимальными мозговыми дисфункциями. Сибирский педагогический журнал, 2, 406–417. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=13103858&ysclid=ljtrxzud9292752978

- Свечкарь, Я.А. (2020). Минимальная мозговая дисфункция как психолого-педагогическая проблема. Вестник Челябинского государственного университета. Образование и здравоохранение, 2–3(10–11), 60–63. URL: https://library.csu.ru/ru/magazines/7/2020/23/

- Ясюкова, Л.А. (2018). Тест Тулуз-Пьерона: оптимизация обучения и развития детей с ММД: методическое руководство (7-е изд.). Санкт-Петербург: ИМАТОН, 2018.

- Clements, S.D. (1966). Minimal brain dysfunction in children. Terrninology and identification (Phase one of a three-phase project). Public Health Service Publication No. 1415. Retrieved from https://www.ojp.gov/pdffiles1/Digitization/54558NCJRS.pdf

Источник: Токарева Ю.А., Волик С.В. Типология младших школьников с выявленным отклонением в развитии и трудностями в обучении // Lurian Journal. 2023. Том 4. №1. С. 21–32. doi: 10.15826/Lurian.2023.4.1.2

.jpg)

.jpg)

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать