«Великодушие – это допущение того,

что может быть нечто другое, нежели мы сами,

и что нельзя требовать, чтобы мир соответствовал

нашему или вашему уровню развития,

нашим представлениям, нашим желаниям и нашим мыслям»

Мераб Мамардашвили

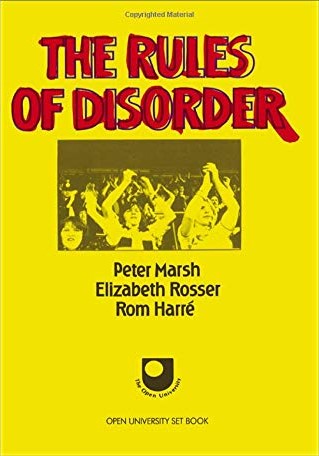

Книга «The rules of disorder» – образец научного человеколюбия, вызов классическим подходам к рассмотрению феноменов детского и подросткового периода. Несмотря на свою вневременную актуальность, она, к сожалению, практически прошла мимо сознания российских психологов.

Питер Марш, Элизабет Россер и Ром Харре дарят нам уникальную рефлексию, благодаря которой становится возможным преодоление традиционных вариантов анализа проявлений детского и подросткового возраста нечувствительны к реальностям, создаваемым самими детьми и подростками во дворах, школьных коридорах и на футбольных полях, – правилам кажущегося беспорядка. Чаще всего анализ подросткового поведения предполагает его рассмотрение в качестве определенного отклонения от нормы. Вместе с тем, показывают авторы, настоящая коммуникация с подростками посредством таких стратегий невозможна, поскольку исключает возможность понимания жизненных задач, которые решают молодые люди, вовлекаясь в те или иные активности, в том числе такие, которые в обществе принято считать деструктивными.

Исследователи отмечают, что стремятся в данной работе не столько оправдать какие-либо подростковые акты, неуважительные или опасные по отношению к окружающим, сколько понять, для чего они совершаются и, соответственно, какое взаимодействие с подростками может быть конструктивным. Является ли, например, вызывающее поведение школьника лишь поведением не уважающего окружающих человека или же оно – крик о помощи и о понимании? Покончившая с собой на фоне любовных переживаний девушка – это лишь не справившийся со своей физиологией подросток, попадающий под физиологическую категорию «ранней зрелости», или человек, переживающий душевную драму? «Вопящие» молодые люди – задумываются ли обычно взрослые, что именно они кричат? Футбольные фанаты – это скопление «ненормальных» или сложно организованное сообщество, члены которого выполняют определенную функцию? Без понимания задач, которые решают подростки в подобных ситуациях, то есть без понимания правил беспорядка, невозможно наладить с ними коммуникацию. Попытка придавить бунтаря правилами поведения означает окончательный уход от возможностей общения и в лучшем случае ведет за собой еще больший бунт.

Понимать поведение нарушителя порядка как исключительно деструктивное значит поддаться впечатлению, которое он пытается создать и которое является лишь внешним, в то время как сама его деятельность, как правило, гораздо более сложна.

Исследователи последовательно рассматривают различные ситуации и пространства, в которых обычно происходит непонимание подростков, и показывают связь между ними. Так, игнорирование неодинаковости подростков в школе ведет к тому, что они сами вовлекаются в пространства, в которых их уникальность может быть учтена, – в дворовых бандах, группировках футбольных фанатов и т.д. Опасно, таким образом, полагать, что школа является основным источником цивилизации. Часто школьники подросткового возраста стремятся к подтверждению принятой ими модели о том, что они благородны, независимы, самостоятельны и, не находя ее в обществе или излишне опекающих, или поучающих учителей, они создают условия для поддержания такой модели самостоятельно. Кроме того, им становится важно показать учителям во что бы то ни стало, что достойны внимания, даже если посредством неодобряемых поступков. Вследствие того, что большинство учителей не вызывает у подростков уважения, их предметы представляются им безынтересными. Попытки справиться с возрастающей в связи с этим скукой приводят к экспериментированию со спиртными напитками и поиску возможностей проявить себя во дворах и на футбольных трибунах.

Последние, в свою очередь, представляют собой организованные сообщества, а не толпу агрессивно настроенных людей, как это часто воспринимается обществом. Так, после доверительного разговора с футбольными болельщиками выясняется, что их команда вовсе не однородна – есть запевалы, психи, хулиганы, драчуны, организаторы – каждый наделен собственной уникальной функцией в поддержании системы футбольных болельщиков, отвечающей их и психологическим, и физиологическим особенностям. При этом такая система вовсе необязательно предполагает антисоциальное поведение – часто, напротив, в ее основе лежат социальные ритуалы, направленные на культурное переживание агрессии или иного негативного состояния. Не находя внимания к собственной уникальности в стенах учебных заведений, подростки самостоятельно организуют пространства, в которых они могут себя проявить.

Книга «The rules of disorder» – не просто очередное аналитическое исследование, а, пользуясь языком методолога научного познания Имре Лакатоса, реальная научно-исследовательская программа цивилизации детей, подростков и молодежи. Цивилизации, которая находится рядом с нами и не может быть понята в границах школьной жизни. Это программа особой жизни цивилизации подростков и молодежи, раскрывающая превращения правил беспорядка в правила порядка, а тем самым – в генезис иных неизведанных миров. Она представляет собой приглашение к переходу от осуждающего к нейтральному взгляду на жизнь подростковых сообществ, способному стать важным шагом на пути к диалогу с представителями их цивилизации.

«The rules of disorder» Peter Marsh, Elisabeth Rosser, Rom Harre, Taylor & Francis e-Library, 2005

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать