Актуальность

Функциональная асимметрия полушарий является важнейшим психофизиологическим свойством головного мозга. Согласно одному из положений мозговой организации высших психических функций, мозг при реализации любой психической функции работает как парный орган, т.е. задействованы оба его полушария, каждое из которых выполняет свою роль [2, 6]. Мозг — это сложная иерархическая структура, состоящая из отдельных компонентов (мозговых структур), объединенных жесткими и гибкими звеньями. Роль последних существенно увеличивается в ходе индивидуального развития [1]. Интегративные свойства обоих полушарий мозга являются единым мозговым субстратом психических процессов [3]. «В исследованиях Р. Сперри, удостоенных Нобелевской премии в 1981 году, на расщепленном мозге после комиссуротомии установили межполушарную асимметричность не только речи, но и других психических функций, что обосновало представления об автономной работе полушарий головного мозга» [5].

Межполушарная организация психических процессов носит динамический характер, и роль каждого из полушарий может изменяться в зависимости от степени поражения [4].

Современные исследования межполушарной асимметрии за рубежом [18, 20, 21, 23, 25] и в России в норме и патологии сводятся главным образом к исследованиям когнитивной сферы, сферы вербальных коммуникаций и языковых структур [13].

Так как у больных шизофренией страдает именно когнитивная сфера, то, по нашему мнению, мишенью психотерапии может быть как раз правое полушарие, невербальное, которое опосредованно может влиять на активацию левого полушария, вербального. Нельзя не учитывать главный фактор в психотерапии больных шизофренией — затормаживающий (сковывающий) эффект сильной фармакотерапии. Этот фактор можно обойти только с помощью моторно-образной активации, дающей возможность отключить на начальной стадии нейромоторной и танцевально-двигательной терапии вербальную сторону — речь и рефлексию [9, 18].

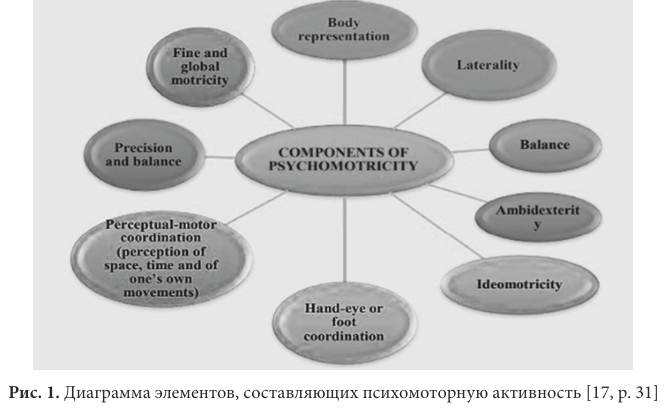

Остановимся на таком понятии, как психомоторика. Это совокупность сознательно управляемых двигательных действий. При этом многими исследователями был сделан вывод о том, что недостатки двигательной активности оказывают негативное влияние на интеллектуальную деятельность, состояние моторики (общей и мелкой) [10].

Область психомоторики очень широка. В зависимости от особенностей психомоторных упражнений, направленных на повышение внимания, координацию движений, пространственную ориентацию, эмоции, быстроту реакции и т.д., результаты в одних областях влияют на результаты в других в зависимости от того, как осуществляется переход между моторными и когнитивными компонентами, между физическими и психологическими компонентами или наоборот [17].

Психомоторика человека является сложной функциональной системой, состоящей из сенсорной, моторной и когнитивно-мыслительной подсистем управления двигательной деятельностью [11].

В понятие психомоторики входят такие области, как:

- репрезентация тела / образ тела;

- крупная и мелкая моторика;

- точность и баланс;

- воспринимаемая двигательная координация (восприятие пространства, времени и собственных движений);

- координация движений рук и ног;

- идеомоторика;

- ловкость / зеркальная симметрия / амбидекстрия;

- баланс;

- латеральное доминирование / латерализация функций / особенность симметрии функций (рис. 1).

Танцевально-двигательная и нейромоторная терапия как психомоторные и правополушарные методы психотерапии в основе своей имеют стимулирующее включение эмоций, новых двигательных актов, зрительных образов, которое является сенсорным воздействием на биохимическую перестройку мозга [26]. В танцевально-двигательной терапии выделяют три составляющие: психологическую, неврологическую и психотерапевтическую.

Исследователь процессов интеллекта и творчества Пол Торренс был в числе первых, кто обратил внимание на особенности работы полушарий головного мозга человека. Ученый провел эксперимент, в ходе которого было установлено четыре типа мышления:

- левополушарное мышление, которое строится на логике и анализе;

- правополушарное мышление, где мыслительным процессом движут эмоции, интуиция и образы;

- смешанное мышление, при котором в равной степени активно и правое, и левое полушарие, каждое из которых включается в нужный момент;

- интегрированное мышление, когда правополушарное и левополушарное мышление работают одновременно.

Было высказано предположение о доминировании правого полушария в бессознательной обработке эмоций, но оно остается спорным. Этот вопрос был исследован с использованием парадигмы подсознательного эмоционального возбуждения в сочетании с односторонним визуальным представлением у 40 здоровых испытуемых [23].

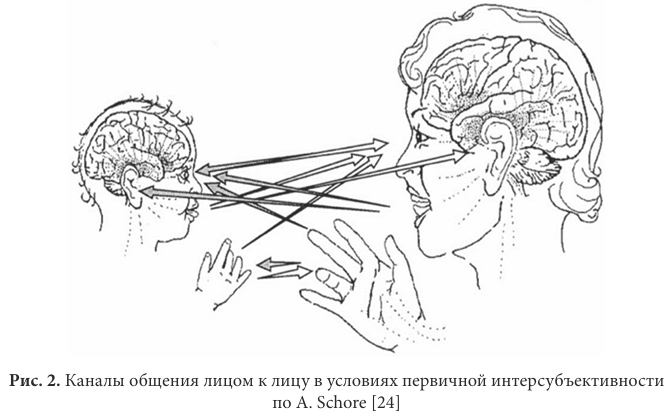

Анализируя текущие данные «мультимозговой нейровизуализации» и «гиперсканирования», исследователи утверждают [24, 25], что среди всех форм межмозговых коммуникаций передача эмоций является наиболее важным процессом для психического здоровья. Исследователи делают акцент на предпочтительную локализацию эмоций в правом полушарии, а познания в левом полушарии. В лечении вектор движения происходит от левого полушария к правому. Что касается психопатологии, утверждается, что межличностная перспектива функциональных связей между мозгом одного участника коммуникации и мозгом второго участника коммуникации может позволить глубже понять реляционные (связанные с отношениями) дефициты при депрессии, расстройствах аутистического спектра, шизофрении, расстройствах личности, социальном тревожном расстройстве, расстройстве соматических симптомов, расстройстве пищевого поведения, сексуальных дисфункциях и самоубийствах. Более того, уделяется особое внимание терапевтическому альянсу, определяемому как связь сотрудничества между пациентом и терапевтом. Однако ученые в последнее время придают все большее значение развитию именно правополушарного мышления.

В настоящее время мы переживаем сдвиг парадигмы в психотерапии от интрапсихической перспективы одного человека к межличностной перспективе двух человек (и, таким образом, в конечном итоге к интегрированной модели обоих), что происходит в процессе нейромоторной и танцевально-двигательной терапии. В таких синхронизированных взаимодействиях невербальные механизмы реляционных и эмоциональных терапевтических изменений активируются посредством правополушарного взаимодействия участников коммуникации через аффективно активизированное интерсубъектное. Возникает сверхбыстрая и, следовательно, невидимая система связи между правым полушарием мозга в психотерапевтических отношениях, что говорит об аффективно-сфокусированной модели психотерапии (нейромоторной и танцевально-двигательной). Можно добавить, что только терапевтический подход, ориентированный на правое, а не на левое полушарие мозга, может изменить бессознательное представление пациента о себе и бессознательную внутреннюю рабочую модель привязанности.

Правое полушарие доминирует в краткосрочной, снижающей симптомы, и долгосрочной, способствующей росту, глубокой психотерапии.

При нейромоторной и танцевально-двигательной терапии пациент и терапевт находятся лицом к лицу во время двусторонней интерсубъективной невербальной коммуникации, где «оба участника постоянно активны, и каждый изменяет свои действия в ответ постоянно меняющимся действиям своего партнера [6–8]. При таком взаимодействии происходит межмозговая синхронизация (в масштабе миллисекунд) правых центрально-теменных областей, нейромаркер социальной координации у обоих взаимодействующих партнеров, а также синхронизация между задним правым височно-теменным узлом одного партнера и правым височно-теменным узлом (ВТ-узлом) второго партнера. Таким образом, один бессознательный разум интерсубъективно общается с другим бессознательным разумом через интерсубъективное поле (рис. 2).

Протоконверсия опосредуется синхронизированной ориентацией глаз к глазам, вокализацией и жестикуляцией рук, которые действуют согласованно для выражения межличностного понимания и эмоций [24]. О такой синхронной форме работы упоминается в статьях [16, 19, 22].

Методология

Применяемая нейромоторная терапия [8, 9, 17] состоит из серии упражнений, направленных на диагностику и коррекцию мелкой моторики, координации мелких и крупных движений, пространственной ориентации; выявление органических поражений головного мозга по А.Р. Лурии и оптико-моторной координации по И.Н. Толчинскому — Н.И. Озерецкому. К сожалению, методик оценки движений, которые можно бы было математически обработать, явно недостаточно. В танцевально-двигательной терапии мы используем методику «Телесный анализ» Н.Ю. Оганесян. С помощью этой методики могут быть оценены модификации амплитуды движений; первичные отклонения во фронтальной, сагиттальной и горизонтальной плоскостях пространства; отклонения в плоскости, перпендикулярной направлению движения. Эти моторные характеристики расцениваются как корреляты психологических черт — тревоги, психомоторного тонуса, агрессивности, экстра- и интроверсии, эмоциональности и т.д. [9].

Нейромоторные техники работы включают упражнения на коррекцию концентрации внимания, на визуально-моторные стимулы поведения человека.

Основной принцип нейромоторики — это одновременная синхронная работа обеих рук, каждая из которых выполняет свое задание. Именно при таких упражнениях тренируется согласованная работа двух полушарий мозга [9, 15, 17].

Нейромоторная терапевтическая сессия состоит из семи частей [9]:

- предварительная беседа с пациентом;

- нейромоторные тестовые упражнения;

- прослушивание музыки для танцевальной импровизации;

- индивидуальная танцевальная импровизация;

- парная танцевальная импровизация с танцевальным терапевтом;

- индивидуальная танцевальная импровизация со сменой ритма;

- нейромоторные тестовые упражнения и заключительная беседа с пациентом для прояснения его эмоционального и физического состояния.

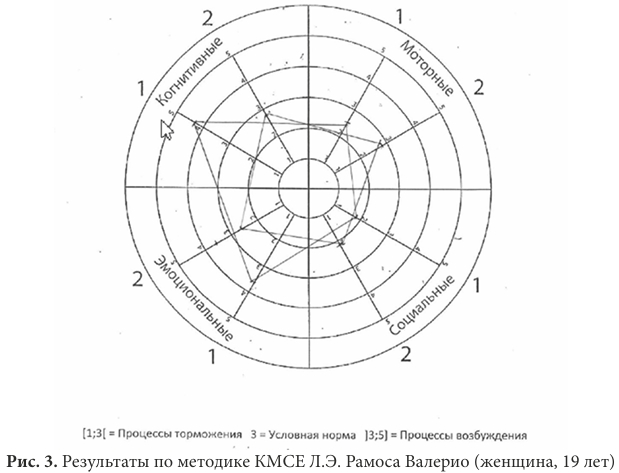

Для оценки эффективности нейромоторной и танцевально-двигательной терапии мы применяем методику «Коммуникативно-моторно-социально-эмоциональное состояние» (КМСЕ) Л.Э. Рамоса Валерио, которая разработана на основе методики PANSS и позволяет не только математически обработать результаты исследования, но и высчитать корреляции с другими применяемыми методиками исследований [12].

Исходя из вышеизложенного, цель нашего исследования — отследить и описать коррекцию длительного психомоторного возбуждения больной шизофренией методами правополушарной психотерапии (нейромоторной и танцевально-двигательной) на фоне длительной фармакорезистентности.

Результаты и их анализ

Представляем анамнез пациентки.

Женщина, 19 лет. Диагноз «шизофрения параноидная». Непрерывное течение. F 20.00. Синдром основного диагноза — галлюцинаторно-параноидный.

Родилась в срок, но было обвитие пуповиной. Среднюю школу окончила с трудом, были сложности в контактах со сверстниками, буллинг, в последнем классе находилась на домашнем обучении. Плохие отношения с матерью. Психические нарушения с 15 лет — суицидные мысли после развода родителей. С 16 лет галлюцинаторные идеи преследования, злобно-направленный аффект, психомоторное возбуждение. Проходила лечение в ИМЧ РАН в мае 2021, получала (...).

Повторно поступила в октябре 2022 г. — получала (...). Состояние без улучшений. При выписке — психомоторная заторможенность. В январе-феврале лечилась в НИИ Сербского. При похожей терапии состояние оставалось неустойчивым. Демонстрировала перепады настроения от смеха до истерик, плача; раздражительность в адрес матери; нелепость поведения и высказываний. Находилась на лечении в НИИ им. Бехтерева в течение пяти дней в 2024 г. В связи с актуальной галлюцинаторно-бредовой симптоматикой, злобно-напряженным аффектом, выраженным психомоторным возбуждением нуждалась в продолжении лечения в психиатрическом стационаре, поэтому была переведена в ГПБ №6. При поступлении неопрятна, недостаточно ориентирована, двигательное возбуждение, хаотичное движение руками, бессвязные фразы, кричит, прыгает: «танцую брейк» и «я крутая». Мышление разорванное. Голоса в голове (мужские на иврите). Аффект злобно-напряженный. Эмоционально уплощена, лицо застывшее, речь ускорена. Идеомоторно оживлена, галлюцинации, мышление паралогичное. Невролог: вегетососудистая дистония, астеническое состояние. Была направлена на нейромоторную терапию. Получила 10 сессий индивидуальной нейромоторной терапии.

Для оценки результатов нейромоторной терапии применялась методика «Телесный анализ» Н.Ю. Оганесян; методика КМСЕ Л.Э. Рамоса Валерио. При первичной диагностике пациентка показала: координация и мелкая моторика на уровне условной нормы. Но выявлено: 1) нарушение пространственной ориентации; 2) хаотичность движений по шизофреническому типу (рисунок движений с резкой сменой направления); 3) нарушение концентрации внимания, истощаемость; между координационными упражнениями приходилось делать паузу; 4) при моторной заторможенности демонстрировала речевое возбуждение, речь монологом и в быстром темпе; 5) обращаем внимание, что пациентка замолкала только тогда, когда делала координационные упражнения с танцевальным терапевтом или выполняла самостоятельные танцевальные импровизации под выбранную ею музыку. Как только танец заканчивался, возобновлялся речевой поток, без какой-либо связи.

При первичной моторной диагностике вербальному контакту была недоступна.

Несмотря на то, что взгляд не концентрировался на движениях терапевта, все упражнения повторяла верно. Обращает на себя внимание, что если речевое возбуждение было сильное, то повторение движений за терапевтом происходило в более спокойном темпе.

По методике КМСЕ (рис. 3) видно, что на линиях 1 когнитивное и эмоциональное состояние находилось в высокой степени возбуждения, в то время как моторное и социальное — значительно ниже. При первичной диагностике индивидуальной танцевальной импровизации были выявлены моторные стереотипии ранее заученных движений классического танца, что говорит о длительной сохранности моторной памяти. В последующей работе с кинестетической эмпатией все движения танцевального терапевта начинались с движений классического экзерсиса и затем подбирались в соответствии с актуальным эмоционально-моторным состоянием пациентки.

По методике «Телесный анализ» Н.Ю. Оганесян при первичной диагностике можно отметить, что в танце импровизации наиболее задействованы были руки и ноги, в то время как голова и корпус в нем практически не участвовали. Мимика была неактивная, даже скорее отстраненная. Взгляд блуждал без какой-либо концентрации. Пациентка танцевала под самостоятельно выбранную музыку. При этом если выбрана была песня, то текст никак не отражался в танце. В процесс нейромоторных упражнений танцевальный терапевт включала и эмоционально-мимические упражнения с вербальным подкреплением, что очень нравилось пациентке. К 5-й сессии были включены тематические парные танцевальные импровизации (идем на рынок, покупаем продукты для борща; мы в кафе заказываем «вкусняшки»; на сальса-вечеринке и т.д.) Все танцевальные импровизации строились на максимально приближенных к жизни темах. К последней, 10-й сессии пациентка уже свободно строила собственные движения с развернутым танцевальным языком. Мимическое выражение отражало реальные эмоции. Отношения в отделении с другими пациентами стали дружелюбными. Она даже обучала некоторых пациентов танцу.

По методике КМСЕ [12] мы видим, что состояние возбуждения когнитивной и эмоциональной сфер (за пределами значения условной нормы, на уровне 3 — условной нормы) к концу терапии значительно снизилось. Диагонали в значении 2 говорят о том, что психомоторное состояние пациентки условной нормы еще не достигает, но терапия будет продолжаться в психоневрологическом диспансере.

Психическое состояние при выписке. Сознание не нарушено. Ориентирована верно. В поведении упорядочена. В режим укладывается. Фон настроения без признаков депрессии или мании. Жалоб не предъявляет. Бредовых идей активно не высказывает.

Отмечает улучшение состояния, говорит о намерении продолжать лечение в амбулаторных условиях. Признаков активного галлюцинирования не выявляется. Без ауто- и гетерорегрессивных тенденций. Сон, аппетит достаточны. Присутствует частичная критика к состоянию.

Катамнез 7 мес. Лечащего врача в диспансере посещает регулярно, назначенную фармакотерапию соблюдает (...).

Продолжает танцевать дома, но собирается пойти в школу сальсы.

Таким образом, можно предположить, что компенсация устойчивого патологического состояния идет через матрицу памяти, в которой фиксировались более ранние занятия танцем, музыкой. Можно отметить, что моторика достаточно сохранна, по-видимому, не участвует в патологическом процессе. Ее мобилизация в танцевально-двигательной и нейромоторной терапии влияет на моторно-эмоциональное состояние, качественно улучшая его; это фиксируется в памяти и достаточно легко воспроизводится с опорой на правое полушарие головного мозга.

Заключение

Недостаточная эффективность фармакотерапии, необратимость и тяжесть ее побочных действий делают коррекцию психических расстройств с помощью новых приемов (в частности нейромоторной и танцевально-двигательной терапии) насущной задачей.

Н.П. Бехтерева отмечала, что психическая деятельность обеспечивается корково-подкорковой структурно-функциональной системой с жесткими (обязательными) и гибкими (зависят от внешней и внутренней среды) звеньями.

Острое заболевание мозга, хроническое заболевание, адаптация больного организма к среде обеспечивается формированием устойчивого патологического состояния, когда отмечается выпадение активности одних структур и систем и гиперактивность других систем и структур. Организм через гомеостаз оказывает влияние на «компенсацию» патологически устойчивого состояния. Сложность преодоления устойчивого патологического состояния в том, что компенсаторные реакции мобилизуются матрицей памяти. При устойчивом патологическом состоянии использование резервов мозга для компенсации ограничено.

Но в данном конкретном случае мы можем говорить, что занятия хореографией в детстве, длительностью 4 года, подняли на поверхность именно те компенсаторные механизмы, которые оказались наиболее эффективны для коррекции психических нарушений пациентки. Необходимо отметить некоторые моменты компенсации: 1) молодой возраст, 2) нормальный сомато-неврологический статус; 3) ЭЭГ — нормальная биоэлектрическая активность головного мозга; 4) занятия классической хореографией в течение 4 лет (с 8 до 11 лет); 5) тематика танцевальных импровизаций, проводимых с помощью танцевального терапевта, имела длительность прохождения образов от абстрактных до конкретных жизненных; 6) положительные эмоциональные реакции на танец, музыку и партнерство с танцевальным терапевтом.

Все вышеизложенное позволяет говорить об участии глубоких структур в системных механизмах моторной, сенсорной и психической деятельности. Путь нейромоторной и танцевально-двигательной терапии как методов правополушарной психотерапии — активизация неиспользованных резервов мозга для компенсации болезненных проявлений за счет структурно-функциональных возможностей мозга данного пациента.

Литература

- Бехтерева Н.П. Нейрофизиологические аспекты психической деятельности человека: монография. Л.: Медицина, Ленинградское отделение, 1971. 118 с.

- Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А. Функциональные асимметрии человека. М.: Медицина, 1988. 237 с.

- Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 3: Проблемы развития психики. М.: Педагогика, 1983. 368 с.

- Игнатова Ю.П., Макарова И.И., Зенина О.Ф., Аксёнова А.В. Современные аспекты изучения функциональной межполушарной асимметрии мозга (обзор литературы) // Экология человека. 2016. № 9. С 30–39.

- Красильников Г.Т., Косенко В.Г., Кречко Э.А. [и др.]. Психологическое и клиническое значение функциональной асимметрии головного мозга // Социальная и клиническая психиатрия. 2019. Т. 29, № 4. С. 100–103.

- Лурия А.Р. Высшие корковые функции. СПб.: Питер, 2018. 768 с.

- Оганесян Н.Ю. Явления резонанса и техника «отзеркаливания» движений в танцевально-двигательной психотерапии // Школа В.М. Бехтерева: от истоков до современности: мат. Всеросс. науч.-практ. конф. с межд. участием, посвященной 160-летию со дня рождения Владимира Михайловича Бехтерева и 110-летию С.-Петерб. научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева: [Электронное издание]. СПб.: Альта Астра, 2017. С. 410–412.

- Оганесян Н.Ю. Нейромоторная коррекция больных шизофренией с помощью упражнений на оптико-моторную координацию // Диагностика в медицинской (клинической) психологии: традиции и перспективы. К 110-летию С.Я. Рубинштейн. М., 2021. С. 277–279.

- Оганесян Н.Ю., Соловьёва Э.Н., Журавлёва Е.Г. Нейромоторная и танцевально-двигательная терапия в реабилитации пациента с болезнью Пика (клинический случай) // Вестник психотерапии. 2023. № 86. С. 33–43. DOI: 10.25016/2782-652Х-2023-0-86-33-43.

- Оганесян Н.Ю., Эйдемиллер Э.Г. Взаимовлияние психических процессов в системной танцевальной психотерапии больных шизофренией // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Сер. 12. 2010. Вып. 3. С. 196–203.

- Озеров В.П. Психомоторные способности человека. Дубна: Феникс, 2002. 320 с.

- Рамос Валерио Л.Э. Методика КМСЕ в динамике антропософской танцевальной психотерапии. Теоретическое обоснование. Система диагностики. Оценка эффективности. LAP LAMBERT Academic publishing, 2019. 93 с.

- Черниговская Т.В., Давтян С.Э., Петрова Н.Н., Стрельников К.Н. Специфика полушарной асимметрии восприятия интонаций в норме и при шизофрении // Физиология человека. 2004. Т. 30, № 4. С. 32–39.

- Abecassis Faber M., Faber J., Barreto Lima A., Lima R. Dance in Elderly Cerebral Plasticity and Stability // Neurocognitive Aging and Behavior. 2021. Vol. 13. Рр. 372–381. DOI: 10.3389/fnagi.2021.724064.

- Balazova Z., Mzrecec R., Novakova L. [et al.]. Dance Intervention Impact on Brain Plasticity: A Randomized 6-Month fMRI Study in Non-expert Older Adults // Front. Aging Neurosci. 2021. Vol. 13. P. 724064. DOI: 10.3389/fnagi.2021.724064.

- Basso J.C., Satyal M.K., Rugh R. Dance on the Brain: Enhancing Intraand Inter-Brain Synchrony // Frontiers in Human Neuroscience. 2020. Vol. 14. Рр. 584312. DOI: 10.3389/fnhum.2020.58431.

- Berdila A., Talaghir L.G., Iconomescu T.M., Rus C.M. Values and Interferences of Psychomotricity in Education – a Study of the Domain Specific Literature // Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. 2019. Vol. 11, N 4. Sup 1. Рр. 22–42. DOI: 10.18662/rrem/175.

- Langdon R., Davies M. Coltheart Understanding Minds Communicated Meanings in Schizophrenia // Mind and Language. 2002. Vol. 17, N 1–2. Pp. 68–104. DOI: 10.1111/1468-0017.00190.

- Lender A., Perdikis D., Gruber W. [et al.]. Dynamics in Interbrain Synchronization while Playing a Piano Duet // Annals of New-York Academy of Sciences. 2023. Vol. 1530, N 1. Pp. 124–137. DOI: 10.1111/nyas.15072.

- Mitchell R.L., Crow T.J. Right Hemisphere Language Functions and Schizophrenia: The Forgotten Hemisphere? // Brain. 2005. Vol. 125(5). Pp. 963–958. DOI: 10.1093/brain/awh466.

- Mitchell R.L., Elliott Barry M., Cruttenden A., Woodruff P.W. The Neural Responce to Emotional Prosody, as Revealed by Functional Magnetic Resonance Imaging // Neuropsychologia. 2003. Vol. 41. Pp. 1410–1421.

- Reinero D.A., Dikker S., Van Bavel J.J. Inter-Brain Synchrony in Teams Predicts Collective Performance // Social Cognitive and Affective Neuroscience. 2021. Vol. 16. Рp. 43–57.

- Sato W., Aoki S. Right Hemispheric Dominance in Processing of Unconsciousness Negative Emotion // Brain and Cognition. 2006. Vol. 62(3). Pp. 261–266. DOI: 10.1016/j.bandc.2006.06.006.

- Schore A. Right Brain-To-Right Brain Psychotherapy: Recent Scientific and Clinical Advances // Annals of General Psychiatry. 2022. Vol. 21, N 6. DOI: 10.1186/s12991-022-00420-3.

- Schore A. The Right Brain is Dominant in Psychotherapy // Psychotherapy Theory Research Practice Training. 2014. Vol. 51, N 3. Pp. 388–397.

- Zaidel L., Kasher A., Soroker N., Batori G. Effects of Right and Left Hemisphere Damage on Performance of the “Right Hemisphere Communication Battery” // Brain and Language. 2002. Vol. 80(3). Pp. 510–535. DOI: 10.1006/brln.2001.2612.

Источник: Оганесян Н.Ю., Соловьева Э.Н. Танцевально-двигательная и нейромоторная терапия как методы правополушарной психотерапии больных шизофренией (клинический случай) // Вестник психотерапии. 2025. №95. С. 73–84. DOI: 10.25016/2782-652X-2025-0-95-73-84

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать