Введение

Монологизация поведения, общения и мышления личности определяется в утере основы диалогичной природы. Диалогичность природы человека исследовали многие ученые, такие как М.М. Бахтин, А.А. Бодалев, И.И. Васильева, А.В. Визгина, В.П. Зинченко, Г.А. Ковалев, А.Ф. Копьев, Г.М. Кучинский, В.В. Столин, Л.А. Радзиховский, А.У. Хараш, Т.А. Флоренская, В.А. Лабунская и др., в работах которых отражаются особенности внутреннего диалога в самосознании личности, определены личностные особенности внутреннего и межличностного диалога.

Утрачивание человеком компетентности вести диалог на разных уровнях характеризует «потерю» человека. И одним из основных механизмов подобной «потери» человека как разрушения его диалогичной природы выступает монологичный, передаточный характер.

Монологизм, по Бахтину, отрицает возможность другого равноправного мнения, другого равноправного «Я» («Ты»). При монологичном подходе «Другой» остается только объектом сознания, а не другим сознанием. Диалогизм, по мнению Бахтина, присущ природе сознания, природе самой человеческой жизни. Понимание человеческой личности, как показывает Бахтин, возможно только благодаря диалогу.

Феномен диалогизма в общефилософском плане противостоит монологизму. М. Бубер характеризует «диалогичность» как свойство, присущее всем людям. О. Розеншток-Хюсси рассматривает диалогический принцип в качестве фундаментального основания подлинного человеческого существования. М.М. Бахтин утверждает, что жизнь по природе диалогична, а принцип диалогизма свойствен не только философскому, но также научному и творческому мышлению.

Современные философы в своих трактовках диалогизма ориентируются на высказывания М. Бубера, О. Розенштока-Хюсси и М.М. Бахтина, Д.В. Майбороды, которые утверждают, что диалогизм в подлинном смысле — это обеспечение диалога, условие его происхождения межличностное и внутриличностное. Существенным признаком диалогизма как аналитической категории, по их мнению, является «оппозиция диалогического и монологического». Канадский философ К. Томсон понятие «диалогизм» рассматривает как «главную ценность языковой и культурной практики, которая включает в себя в некотором глубинном смысле монологическое».

Язык межчеловеческого общения все более распадается по мере того, как мы вживаемся в монологическую ситуацию научной цивилизации, привыкая к анонимной технике информации, во власть которой мы все отданы.

Эпоха межличностного общения, диалога, умения слышать и слушать уходит благодаря техническому комфорту современности, на смену приходит монологизация сознания и поведения личности. Современный мир — это мир всеобщей цифровизации, которая выражается в использовании современных цифровых технологий везде для повышения качества жизни.

Информатизация социального пространства, цифровая среда оказывает огромное влияние на ценностные ориентации, эмоционально-личностное и психическое развитие личности подрастающего поколения. Важным фактором в данной ситуации является влияние цифровизации на общество и на каждого отдельно взятого человека, в процессе которого происходит монологизация личности в современном мире. Электронные информационные устройства являются неотъемлемой частью жизни личности. Цифровые устройства изменяют формы взаимодействия с внешним миром, дополняют жизнь личности, меняют систему ценностей подрастающего поколения, создают новую ситуацию развития и становятся полноправным агентом социализации. Дети живут и учатся в цифровой среде. В этом мире формируется личность подростка. Цифровизация оказывает воздействие на когнитивную, коммуникативную, эмоциональную, психофизиологическую, социальную сферы развития человека. Процесс развития, формирования и воспитания личности подрастающего поколения происходит в цифровой среде. Отсутствие диалога ведет к монологизации сознания, поведения подростка.

Диалогическое общение всегда личностно ориентировано на собеседника и персонифицировано, т.е. оно ведется индивидами от своего собственного имени. При этом истинные чувства и желания субъектов являются открытыми. Общающиеся настроены на актуальное состояние друг друга в актуальный момент времени. Межличностное общение позволяет достичь глубокого взаимопонимания, самораскрытия и самоактуализации. Трансформация способов коммуникации, отсутствие межличностного общения приводит к цифровому аутизму и общей разобщённости.

В процессе монологизации происходит ограничение общения подростков со сверстниками, в кругу семьи, в социальной среде; рост явлений одиночества; низкий уровень коммуникативной компетентности, включающий несформированность мотивов общения, отсутствие сотрудничества и кооперации; нарастание тенденций бегства от реальности, проявляется саморазрушающее поведение, рост компьютерной, игровой, эмоциональной и других видов зависимостей; личностный инфантилизм, консервация эмоционально-личностного эгоцентризма, нежелание взрослеть и т.д.

Таким образом, особенностями монологизации личности подростка являются низкий уровень познавательного интереса, отсутствие учебной мотивации, высокий уровень тревожности, деформация системы ценностных ориентаций, коммуникационных способностей, эго-голод, агрессия.

В рамках «Байкальского международного салона образования — 2018» 23 ноября на конференции-трендвочере «Baikal conversation café» шел поиск ответов, в том числе, на такие вопросы: как происходит процесс воспитания в цифровую эпоху? Умеем ли мы контролировать и компенсировать негативные воздействия информационной среды на детей? Так, в качестве особенностей социальной ситуации развития ребенка в современном обществе были выделены составляющие: социальная стратификация детства; ограничение вариативности сценариев детства социо-экономическим положением родителей и семьи; ценностный межпоколенный разрыв и риски утраты преемственности и поколений; кризис (перестройка) института семьи и т.д.

Современная социализация имеет свою специфику, обусловленную быстрыми темпами развития науки и новых технологий, влияющих на все сферы жизни человека. Социализация может быть рассмотрена с точки зрения усвоения и воспроизводства индивидом социального опыта в процессе жизни. Сущность процесса социализации заключается в том, что человек постепенно усваивает социальный опыт и использует его для адаптации к социуму. Такое усвоение происходит стихийно и целенаправленно. Целенаправленность определяется усилиями семьи, социальными институтами и этносредой, в которой формируется личность, с традициями и ценностями.

Рассматривая личность в историко-эволюционном, социально-историческом процессе развития общества, можно наблюдать то, что присваивается личностью в культуре и обществе — социальные эталоны, ценности, нормы, фиксированные в языке черты личности, типичные для данной группы, нации, культуры. Будучи присвоен личностью, социокультурный материал, характерный для данного социально-исторического образа жизни, становится регулятором социотипического поведения личности в процессе формирования системы ценностных ориентаций.

Современные масштабные кросс-культурные исследования (С. Шварц и В. Билски, Г. Хофстеде, Г. Триандис и др.) позволяют говорить о наличии единого ценностного пространства, разделяемого людьми, принадлежащими к различным культурам. Различия определяются лишь выраженностью отдельных ценностей и их местом в иерархии ценностей. Наличие такого пространства и создает условия для согласования индивидуально-личностных ценностей с групповыми.

Традиция каждой культуры имеет целостный характер и представляет собой сложную систему взаимосвязанных между собой элементов — обычаев, ценностей, норм, идеалов, убеждений, являющихся регуляторами поведения человека. Доступнее всего для этнологического и этнопсихологического изучения выработанные культурой модели поведения — обычаи, непосредственно проявляющиеся в поведении ее отдельных членов. И даже не все обычаи, а те из них, которые лишь внешне «оформляют» общечеловеческие инвариантные модели поведения.

Механизмом, регулирующим поведение человека в обществе, является внутреннее принятие им социальных ценностей, самоидентификация. В работах М. Вебера, У. Томаса и Ф. Знанецкого, Т. Парсонса принятие личностью ценностей общества выступает уже как последовательный процесс. М. Вебер, понимающий под ценностями установки той или иной исторической эпохи, выделяет стадии формирования «культурно-исторической индивидуальности». Им разделяются субъективная оценка объекта и «отнесение к ценности», которое превращает индивидуальное впечатление в объективное при соотнесении с исторической системой ценностей.

Обращение к социогенетическим истокам развития личности, по концепции А.Г. Асмолова, показывает, что, наряду с тенденцией к сохранению эволюционирующей социальной системы, проявляющейся в социотипическом поведении, ценностных ориентациях, в типовых программах разных культур всегда существовала и тенденция к ее изменению, источником которой был социально-исторический образ жизни.

Несмотря на то, что национальные этнические ценности подвергаются действию интернационализации, к отличию национальных ценностей можно отнести конкретность, действенность, специфичность, стабильность, что позволяет им воздействовать на личность, выступая одновременно в качестве идеала и вполне достижимой ценности-цели.

Политические, исторические и социально-экономические условия современной эпохи воздействовали на сущность и содержание развития личности подростка. Немаловажное влияние оказывает и цифровизация в процессе формирования подрастающего поколения этнофоров. Современный подросток-этнофор, как и его сверстники, формируется и развивается в эпоху цифровизации, но в системе традиционной этнокультуры.

У народов с традиционной культурой вне зависимости от современных технологий в эпоху цифровизации сохраняются традиции, ценности, в том числе и диалог между поколениями, сверстниками, обладая традиционной культурой, системой этнопедагогического воспитания подрастающего поколения, процесс монологизации происходит медленнее.

В разрез с деформацией института семьи в России и других странах у народов Северного Кавказа сохраняется традиционная семья и методы этнопедагогического воспитания в семье. Семья, род, народ является одним из основных факторов социализации личности подрастающего поколения. Социализация личности в семье охватывает подготовку ее к производительному труду на благо семьи и общества, овладение ролями мужчины и женщины, нормами и требованиями морали, выполнение гражданских обязанностей, усвоение культурных и коммуникативных ценностей, а также реализацию активности личности, ее саморазвитие и самоосуществление.

В процессе формирования личности у этнофоров подросткового возраста национальные, этноценностные ориентации выполняют ряд функций — мировоззренческую, заключающуюся в формировании мировоззрения путем приобретения знаний об окружающем мире и существующих ценностных предпочтениях своих и разных этносов, принятых в прошлом и настоящем. Они связаны с оценочно-императивной сферой, позволяющей оценивать все наблюдаемые в общественной и личной жизни, ставящей своей целью формирование нравственной личности, чьи поступки опираются на знание и соблюдение социальных и национальных норм и принципов поведения в обществе. Этому же помогает коммуникативная функция, позволяющая на вербальном уровне общаться с представителями своей и инонациональной культуры. Национальные ценности несут и интегративную функцию, цель которой в установлении добрососедских дружеских отношений, решении общих задач в микроэтносреде, социальной среде и с другими этносами.

В процессе социализации и воспитания в семье у горских народов используются механизмы:

- внушение — основано на некритическом восприятии и предполагает неспособность внушаемого осознанно контролировать поступающую информацию. Авторитет взрослого, доверие к его информации является условием функционирования этого механизма. Авторитет родителей в горской семье всегда поддерживался учением ислама о морали, содержащим общечеловеческие добродетели. Почет и уважение старшего — основные постулаты нравственности;

- подражание — тесно связано с внушением. Подражание не является абсолютным повторением и простым копированием. Родители всегда являлись наглядным примером, непосредственными носителями духовных ценностей, культурных традиций. Поэтому образ родителей является образом для подражания.

По концепции Р.Р. Накоховой, структурными компонентами этноценностных ориентаций народов Северного Кавказа являются:

- ценности межличностного общения (уважение к старшему, почитание родителей, взаимоотношения, диалог: родители — дети, мужчина — женщина, старший — младший, взрослый — ребенок и т.д.);

- ценности коллективизма (народ, род, семья, взаимопомощь, взаимоподдержка до пятого поколения и т.д.);

- ценности определенности (культура, честь, совесть, язык, религия, нормы, традиции, обычаи, обряды, нравственно-моральный кодекс горцев и т.д.).

Известный ученый А.Ю. Шадже по критерию предметного содержания национальные ценности делит на следующие группы:

- национальные ценности, связанные с предметами и явлениями природы;

- национальные ценности в предметах и явлениях общественного бытия;

- национальные ценности, связанные с отношениями между людьми;

- национальные ценности в межличностных отношениях;

- национальные ценности в людях, в их поступках, чертах их характера, способностях, качествах;

- национальные ценности в характере движения человеческой истории.

Все указанные функциональные компоненты системы этноценностных ориентаций в процессе социализации личности тесно взаимосвязаны. Недооценка любого из них ведет к нежелательным результатам. В связи с этим у народов с традиционной культурой процесс воспитания и развития личности идет во всех институтах социализации: в семье, где происходит преемственность поколений, передача духовно-нравственного потенциала, этнокультурных традиций старшего поколения младшему, в образовательных учреждениях, где в ФГОС регионального компонента используется для изучения родного языка, истории своего народа, культуры и традиций и т.д.

Процесс становления личности этнофора происходит в природно-этнокультурной среде. Ю.В. Бромлей и Р.Г. Подольский, подчеркивая влияние географической среды на духовную культуру, писали, что косвенно выражается, прежде всего, в отдельных специфических привычках, обычаях, обрядах, в которых проявляются черты быта народа, связанные с условиями обитания.

Таким образом, в исследовании подчеркивается роль этнокультурных ценностей народов Северного Кавказа в процессе формирования личности подростка в эпоху цифровизации. Образование и воспитание являются важнейшими компонентами культуры, которые развиваются у каждого народа своими самобытными путями (Кучурина М.А.).

Учитывая результаты данного исследования, была разработана процедура настоящего эмпирического исследования, целью которого является определение уровня коммуникативных особенностей и выраженность моноповедения личности подростка-этнофора традиционной культуры в эпоху цифровизации. В рамках эмпирического исследования проверялась гипотеза: накопление личностью духовной культуры родного этноса, его национальных норм бытия, сформированность этноценностных ориентаций, коммуникативных навыков тормозит процесс монологизации поведения и сознания подростков-этнофоров.

Материалы и методы

С целью проверки выдвинутой гипотезы была разработана экспериментальная программа, подобран комплекс методик, диагностирующих коммуникативную компетентность и ценностные ориентации этнофоров подростков.

1. Программа формирования этноценностных ориентаций у подростков-этнофоров для экспериментальной группы. В процессе внедрения программы применялся принцип интеграции в этноценности.

2. Методика изучения ценностных ориентации М. Рокича, основанная на прямом ранжировании списка ценностей. М. Рокич различает два класса ценностей:

- терминальные — убеждения в том, что конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться;

- инструментальные — убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство личности является предпочтительным в любой ситуации.

Данное деление соответствует традиционному делению на ценности-цели и ценности-средства. Респонденту предъявлены два списка ценностей (по 18 в каждом). В списках испытуемый присваивает каждой ценности ранговый номер, а карточки раскладывает по порядку значимости. Влияние эпохи цифровизации на монологизацию и систему ценностных ориентаций подростков-этнофоров определяется по ранжированию терминальных и инструментальных ценностей.

3. Опросник этноценностных ориентаций Р.Р. Накоховой. Опросник по оценке этнических ценностей состоит из 3 групп ценностей народов Северного Кавказа: «ценности межличностного общения», «ценности коллективизма», «ценности определенности», по 20 вопросов в каждом. Используется 3-балльная система оценки: 3 балла — принимаю и следую; 2 балла — не всегда принимаю и следую; 1 балл — принимаю и следую очень редко. На основе ответов респондентов рассчитывается значимость этноценностных ориентаций и сформированность этнической идентичности у подростков-этнофоров.

4. Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири. Методика создана Т. Лири, Г. Лефоржем, Р. Сазеком в 1954 г. и предназначена для исследования представлений субъекта о себе и идеальном «Я», а также для изучения взаимоотношений в малых группах. С помощью данной методики выявляется преобладающий тип отношений к людям в самооценке и взаимооценке.

При исследовании межличностных отношений наиболее часто выделяются два фактора: доминирование — подчинение и дружелюбие — агрессивность. Именно эти факторы определяют общее впечатление о человеке в процессах межличностного восприятия. Для представления основных социальных ориентаций Т. Лири разработал условную схему в виде круга, разделенного на сектора. Схема Т. Лири основана на предположении, что чем ближе результаты испытуемого к центру окружности, тем сильнее взаимосвязь этих двух переменных. Сумма баллов каждой ориентации переводится в индекс, где доминируют вертикальная (доминирование — подчинение) и горизонтальная (дружелюбие — враждебность) оси. Расстояние полученных показателей от центра окружности указывает на адаптивность или экстремальность интерперсонального поведения.

Типы отношения к окружающим по методике:

- авторитарный — доминантный, энергичный, компетентный, авторитетный…

- эгоистичный — эгоистические черты, ориентация на себя, склонность к соперничеству…

- агрессивный — жесткий и враждебный по отношению к окружающим, резкий…

- подозрительный — отчужденный по отношению к враждебному и злобному миру, испытывает трудности в интерперсональных контактах из-за подозрительности и боязни плохого отношения, замкнутый, скептичный, разочарованный в людях, скрытный…

- подчиняемый — покорный, склонный к самоунижению, слабовольный, склонный уступать всем и во всем, всегда ставит себя на последнее место…

- зависимый — неуверенный в себе, имеет навязчивые страхи, опасения, тревожится по любому поводу, поэтому зависим от других, от чужого мнения…

- дружелюбный — дружелюбный и любезный со всеми, ориентированный на принятие и социальное одобрение, склонный к сотрудничеству, кооперации, гибкий и компромиссный при решении проблем и в конфликтных ситуациях…

- альтруистический — ответственный по отношению к людям, деликатный, мягкий, добрый, эмоциональное отношение к людям проявляет в сострадании, симпатии, заботе, ласке, умеет подбодрить и успокоить окружающих, бескорыстный и отзывчивый…

Разные направления диагностики позволяют определить тип личности, а также сопоставлять данные по отдельным аспектам. В результате производится подсчет баллов по каждой октанте с помощью специального ключа к опроснику. Полученные баллы переносятся на дискограмму, при этом расстояние от центра круга соответствует числу баллов по данной октанте (от 0 до 16).

В данном этапе исследования по проблеме выявления уровня монологизации поведения и сознания подростков-этнофоров принимали участие 120 подростков, учащихся 9–10 классов, из Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края. В таблицах и диаграммах приведены результаты исследования. Осознание, эксплицирование базисных ценностных установок, объективация их в ценностные ориентации снимает барьеры между актуальным и потенциальным, способствует расширению, усложнению категориальной структуры сознания. На уровнях зрелого сознания эта динамика воплощается в упорядочивании и переупорядочивании своего внутреннего мира и поведения у подростков, что замедляет монологизацию поведения и сознания.

Результаты

В рамке установленных задач была разработана экспериментальная программа, формирования этноценностных ориентаций у подростков-этнофоров.

В процессе внедрения программы применялся принцип интеграции в этноценности. В области этнических ценностей интеграция касается тех направлений, которые развивают у подростков чувство цельности и гармонии мира, формируют позитивную этническую идентичность, этноценностные ориентации — родной язык, этнокультура, музыка, родная литература, национальное искусство, традиции, обычаи оказывают большое воздействие на эмоционально-ценностную, когнитивную, конативную и коммуникативную сферу личности.

Интеграция в этноценности своего народа может идти по нескольким разделам.

1. Системная, т.е. подготовка подростка к умению соотносить различные этноценности семьи, этногруппы, других народов: фольклор, традиции, обычаи своего этноса, коммуникация.

Эта задача решается системно путем введения различных интегративных занятий, которым присущи следующие особенности:

а) ассоциативный строй информации предусматривает предъявление визуализация предметов и действий, опирающееся на знакомые подросткам ассоциации, «погружая» их в красоту, обучая умению воспринимать окружающую природу не на картинах, а в натуре, соотнеся рисунки с жизнью (красота родной природы, родного аула, танцев, обрядов, родной литературы и т.д.), традиции и обычаи своего народа и рядом живущих, традиции семьей разных народов, традиции своей семьи и т.д.;

б) вербальный строй занятий — умение создать словом приятное воздействие на эмоционально-ценностную сферу подростка (красота родного языка в песне, сказке, драматургии, истории старшего поколения о ценностях семьи, народа, встреча со старейшинами семьи и т.д.);

в) язык, обряды, музыка, фольклор — как сопутствующий фактор эмоционально-ценностного восприятия слова.

Все это позволяет обеспечить трансформацию гармонии и внешнего мира во внутренний духовный мир подростка, побуждает к деятельности, к самовыражению и формирует этническое самосознание, позитивную этническую идентичность, способствует социализации.

2. Консолидационная предполагает объединение знаний этноценностей, традиций семьи, рода, народа, его видение мира, осознание этноценностей и формирование этноценностных ориентаций.

Знакомство с духовным и материальными памятниками культуры, с культурно-историческим наследим, своеобразием и колоритом этнокультурных ценностей народа способствует социализации, формированию этноценностных ориентаций и социальной компетентности.

3. Исследовательская опора на эмпирический опыт, интересы и потребности подростков в процессе диагностирования и формирующего этапа исследования подростка-этнофора.

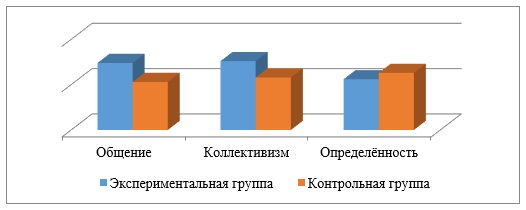

Для выявления характеристик этноценностных ориентаций после внедрения экспериментальной программы использован Опросник этноценностных ориентаций Р.Р. Накоховой, состоящий из 3 групп ценностей по 20 вопросов в каждом (рис. 1).

Стимульный материал включает 63 вопроса. Группы ценностей названы «ценности межличностного общения», «ценности коллективизма» и «ценности определённости».

Как видно на рис. 1, выявлен общий высокий уровень всех показателей, что говорит о следовании респондентами этноценностным ориентациям.

При этом ценности межличностного общения в экспериментальной группе представлены на уровне 74%, а в контрольной — 53%; ценности межличностного общения, коммуникативной компетентности, ценности диалогизации этнофоров Карачаево-Черкесии. Ценности определённости представлены на уровне 58% и 63% для контрольной и экспериментальной групп соответственно. Отметим, что избегание неопределённости (неприятие неопределённости) — степень восприятия и реагирования на незнакомые ситуации. С. Баднер (Budner S., 1962) определял неприятие неопределённости как тенденцию воспринимать, интерпретировать неопределённые ситуации в качестве источника угрозы.

Ценности коллективизма представлены на уровне 76% и 58% для экспериментальной и контрольной групп соответственно. Отметим, что уровень коллективизма личности этнофора является безусловным маркером уровня социальной адаптации, этнической идентичности и самоидентичности. Ведь известно, что в социальных структурах, основанных на признании приоритета ценностей «Мы» над ценностями «Я», с возможными коммуникативными проблемами и адаптации будет успешнее справляться тот, кто разделяет ценности коллективизма.

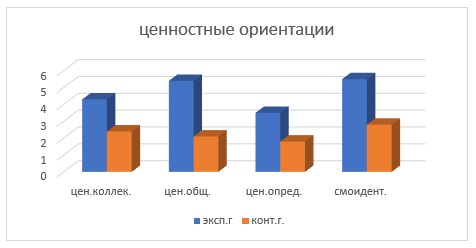

Диагностика ценностных ориентаций проводилась с использованием методики М. Рокича, которая основана на прямом ранжировании списка ценностей. Автор методики различает два класса ценностей: терминальные и инструментальные, что соответствует традиционному делению на ценности-цели и ценности-средства. Данные группы ценностей мы разбили на подгруппы ценности.

По данным исследования, у подростков-этнофоров в контрольной группе (КГ) выявлены любовь, семья, здоровье, обеспеченность. В экспериментальной группе под иерархией терминальных ценностей среди подростков (ЭГ) к традиционным ценностям семьи и здоровья добавляются коннотации свободы, творчества и уверенности в себе, появляются элементы «активность» (ключевая характеристика субъекта, в данном случае предполагающая и рефлексивность), «работа» как отражение ценности трудовой деятельности сейчас и в будущем, в которой реализует свои потенции индивид как субъект; при этом остаётся элемент «творчество», воспринимаемый подростками как принципиальный и значимый для индивидуального развития субъекта.

Таким образом, различия в структуре и содержании терминальных ценностей у экспериментальной и контрольной групп значимо отличаются. Будучи по сути своей ценностями-целями, они более операционализированы и субъектно направлены в экспериментальной группе в сравнении с контрольной (рис. 2).

Представленная иерархия инструментальных ценностей для контрольной и экспериментальных групп отличается. В контрольной группе иерархия включает в себя по нисходящей: воспитанность, аккуратность, честность, ответственность, чуткость. В целом по экспериментальной выборке (ЭГ) дифференцирующие характеристики смелости, эффективности, жизнерадостности и образованности, высоких запросов говорят о том, что инструментальные ценности как ценности-средства представлены более операционализированными, практическими и конкретными элементами, нежели в контрольной группе (например, элементы «эффективность» и «высокие запросы» в сравнении с «аккуратность» и «воспитанность»).

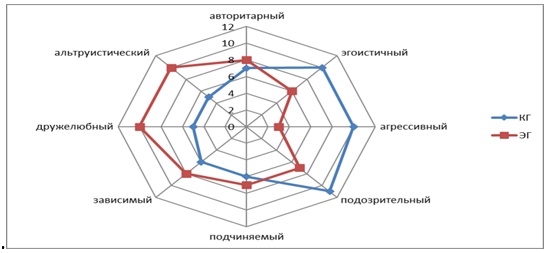

Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири. При анализе особенностей межличностных отношений у подростков-этнофоров по методике Т. Лири мы выбрали направления диагностики позволяющие определить тип личности, а также сопоставлять данные по двум выборкам: экспериментальная группа и контрольная группа (рис. 3).

По результатам исследования установлено, что у подростков-этнофоров из этносов с традиционной культурой и сформированными этноценностными ориентациями, в отличие от подростков с индивидуалистической культурой, проявляются: альтруистический тип поведения — 6 баллов, дружелюбие — 7 баллов, авторитарный — 5 баллов, подчиняемый — 5 баллов. Особенности данных типов поведения — внимательность к окружающим, дружелюбие, коммуникабельность, стремление к сотрудничеству, готовность прийти на помощь, искренность, уверенность в себе, непосредственность, настойчивость в достижении цели, уважительное отношение к старшим.

Этнические ценности у подростков-этнофоров Северного Кавказа — ценности принадлежности к этносу, сохранения этноса, поддержания традиций и устоев этноса — являются метаценностями, располагающимися над частными, конкретными ценностями, содержание которых является более динамичным и ситуативным. Особое социально-психологическое воздействие на этноценностные ориентации оказывают этнос, семья, род, т.е традиционализм — устойчивость традиционных социальных институтов, которые определяют направленность и характер развития ценностных ориентаций подростков-этнофоров, силу связи с прошлым и фильтрацию современных ценностей. Сущность ценностных ориентаций этнофоров проявляется через индивидуальные личностные, групповые и общечеловеческие структуры и процессы регуляции связей, отношений, поведения и действий субъектов в интересах достижения ее совместной цели и воздействия на соответствующие психические и социально-психологические структуры, которые тормозят монологизацию поведения и сознания личности подростка.

И в то же время у подростков контрольной группы (КГ) преобладают такие типы поведения, как: эгоистичный — 11 баллов, агрессивный — 14 баллов, подозрительный — 10 баллов, зависимый — 13 баллов, а тип альтруистический почти не выражен. Характеристика типов поведения (КГ) — эгоистичность, критичность, трудность в налаживании межличностных отношений в группе сверстников и семье. Агрессивность в межличностном общении у респондентов контрольной группы связана, с одной стороны, с демонстративностью, эмоциональной неустойчивостью, а с другой стороны, с низким уровнем коммуникативной компетентности, включающим несформированность мотивов общения, отсутствие желания к сотрудничеству и кооперации.

Таким образом, у подростков с индивидуалистической культурой, несформированными этнокультурными ценностями, с межпоколенным разрывом, социализация у которых в информационной среде, отсутствие диалога в межличностных общениях, с низким уровнем учебной мотивации проявляется монологизация сознания и поведения личности подростка (КГ).

Дискуссия

Согласно гипотезе исследования важно было определить роль этнокультурных ценностей в эпоху цифровизации общества в развитии личности подрастающего поколения. Цифровизация среды, ускорение темпа жизни снижает уровень самоидентификации, повышая монологичность поведения и общения, а также затрудняет межличностный диалог. Об этом убедительно свидетельствуют эксперименты знаменитого американского социального психолога Ф. Зимбардо, отражающие влияние ритма времени в разных городах на степень альтруизма их жителей.

В рамках исследования нами была составлена программа формирования этноценностных ориентаций у подростков-этнофоров, в процессе внедрения которой применялся принцип интеграции в этноценности подростков-этнофоров. Подростки на факультативных занятиях, на уроках родного языка знакомятся с этноценностями, традициями, обычаями, социальными ролями горцев. Формируется система этноценностных ориентаций у подростков-этнофоров.

Используя методику ценностных ориентации М. Рокича, преломляя терминальные и инструментальные ценности в ценности коллективизма, ценности межличностного общения, ценности определенности и самоидентификацию, мы получили данные экспериментальной и контрольных групп: коллективизм (43%, 24%), общение и взаимодействие (54%, 21%), ценности определенности (3,5%,1,8%) в целом — в отношениях с другими людьми, ценности наполняют и направляют процесс социализации и самоидентификации индивида (55%, 28%), определяют его социальную и коммуникативную компетентность. В нашем случае согласование выводов по терминальным и инструментальным ценностям при сравнении групп позволяет с большой долей уверенности утверждать, что сформированность этноценностных ориентаций, социальной компетентности представителей экспериментальной группы по уровню и характеристикам своего содержания превосходят контрольную группу.

Для статистической обработки полученных данных был использован χ2 — критерий Пирсона, который позволил определить, с одинаковой ли частотой встречаются разные значения признаков в двух выборках.

В результате статистической обработки, нам удалось установить, что расхождения между распределениями терминальных ценностей (χ2к=9,5 при χ20.05= 7,2) и инструментальных (χ2к=10,5 при χ20.05=8,5) статистически достоверны.

По авторской методике выраженности этноценностных ориентаций у подростков «Опросник этноценностных ориентаций Р.Р. Накоховой» выявлен высокий уровень сформированности этноценностных ориентаций у испытуемых экспериментальной группы к этническому многообразию и к себе, чего не наблюдалось в контрольной группе. Это выразилось в повышении позитивного самоотношения и самопринятия, актуализации арсенала конструктивных тактик поведения в самоидентичности и коммуникабельности подростков-этнофоров экспериментальной группы. В соответствии с выдвинутой гипотезой о системообразующей роли этноценностных ориентаций мы предположили, что уровень коллективизма будет иметь положительную связь с уровнем этнической идентичности. Предположение подтвердилось. В целом по выработке уровень связи коллективизма с уровнем этнической идентичности составил r=0,64, связь значимая (р меньше 0,01). Было выдвинуто предположение о том, что уровень коллективизма будет иметь положительную связь с уровнем самоидентичности и коммуникативной компетентностью. Установлено, что связь уровня коллективизма с уровнем социальной адаптации значимая, r=0,47 (р меньше 0,01).

Выводы

«Что же — искусство разговора исчезает? Разве не наблюдаем мы в жизни общества в нашу эпоху постепенную монологизацию человеческого поведения? Всеобщее ли это явление, взаимосвязанное с присущим нашей цивилизации научно-техническим мышлением? Или же какие-то особенные переживания одиночества, отчуждения от самого себя сковывают уста более молодым людям? А может быть, в этом сказывается решительный отход от самого желания договариваться друг с другом, ожесточённый протест против видимости взаимопонимания в общественной жизни…» — писал Ханс-Георг Гадамер.

В процессе монологизации происходит ограничение общения подростков со сверстниками, в кругу семьи, в социальной среде; рост явлений одиночества; низкий уровень коммуникативной компетентности, включающий несформированность мотивов общения, отсутствия сотрудничества и кооперации; нарастание тенденций бегства от реальности, проявляется саморазрушающее поведение, рост компьютерной, игровой, эмоциональной и других видов зависимостей; личностный инфантилизм, консервация эмоционально-личностного эгоцентризма, нежелание взрослеть и т.д.

По данным исследования подтверждается гипотеза.

Таким образом, особенностями монологизации личности подростка являются низкий уровень познавательного интереса, отсутствие учебной мотивации, высокий уровень тревожности, деформация системы ценностных ориентаций, коммуникационных способностей, эго-голод, агрессия.

К специфичным ценностям этнофоров Карачаево-Черкесии отнесены ценности коллективизма, ценности определенности и ценности межличностного общения. Условия жизни народов закрепляют систему ценностей в виде определенных культурных традиций, которые передаются из поколения в поколение как значимые социокультурные нормативные регуляторы всех сфер социального и индивидуального бытия этноса и этнофора. Семейно-родственные советы, где формируется общественное мнение, строгое соблюдение этнокультурных традиций этнофорами, разделение труда между полами, зависимость от мнения семьи, рода, этногруппы, бережное отношение к детям, взаимопомощь, гостеприимство. Все это создает благоприятные условия для формирования личности в эпоху цифровизации, замедляя монологизацию поведения подростка.

В эпоху цифровизации у подростков-этнофоров со сформированными этноценностными ориентациями развивается позитивное самоотношение и самопринятие, актуализируются конструктивные тактики поведения по самоидентичности и коммуникабельности подростков-этнофоров, которые тормозят, замедляют монологизацию поведения личности подростка экспериментальной группы, что не наблюдается у подростков контрольной группы. Трансформация коммуникативного поведения, несформированность мотивации межличностного общения приводит к цифровому аутизму и общей разобщённости и монологизации.

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать