Тезис, в свое время выдвинутый Ф. Тайгером, что наше будущее зависит от многих вещей, но, прежде всего, от нас самих, в современном мире приобретает сакральное значение. Поскольку создаваемая картина мира в известной мере носит образ личности ее творца, то смысл приведенного мнения особенно важен при конструировании устойчивого позитивного будущего. То есть умозрительно конструируя желаемое будущее, человек начинает более объективно понимать самого себя, свое место в неразрывной жизненной цепочке и формировать способность к реальному выстраиванию жизненного пространства.

Создавая ментальный конструкт будущего, человек через целеполагание выстраивает программу действий по его осуществлению, связывая в неразрывное целое прошлое, настоящее и будущее. Опираясь в своей жизни на прошлое, которое объясняет, каким образом в человеке происходила психологическая, личностная, духовная и мировоззренческая «закладка», человек, тем не менее, своей надеждой устремлен в будущее. Следует понимать, что от прочности конструкта будущего, того брошенного вперед ориентира во многом зависит гармония жизненного пространства в целом. Разумеется, включая настоящее.

Можно долго дискутировать на предмет, что будущее является некой субъективной моделью, которая выступает в сознании человека в качестве еще не наступившего абстрактного ожидания. Но вместе с тем мы не можем отрицать, что оно выступает тем звеном человеческого существования, которое определяет целостность и гармонию жизненного пути человека. Именно конкретная выраженность виртуального образа будущего позволяет целенаправленно и осмысленно к нему стремиться. То есть будущее выступает своеобразным аттрактором действия, запускающим процесс жизнестроительства. Именно будущее придает «звучание» настоящему и во многом, как ни парадоксально это выглядит, формирует отношение к прошлому.

Ориентация на будущее, определяемая способностью выстраивать перспективу жизненного пути, рядом современных отечественных и зарубежных исследователей рассматривается как важная личностная характеристика, которая в первую очередь сопряжена со смысловой сферой человека [1–4]. Примечательна в этом отношении работа бельгийского психолога Ж. Нюттена, в которой он обосновывает, что будущее является тем психологическим пространством, где потребности человека трансформируются в отдаленные цели и поведенческие проекты [4].

К сожалению, отличительной особенностью современного общества является отсутствие ясных ориентиров выстраивания будущего, что приводит социум к перманентному кризисному состоянию и тревожному ожиданию негативных последствий происходящих изменений. Современный мир давно уже определен как «век тревоги», или «общество риска». В конечном итоге, характер социальных изменений приводит человека к глубинной психологической травме и личностной дезинтеграции.

Хаотичность и непредсказуемость социальных процессов не дают индивиду возможности адекватно оценить происходящее и тем более выработать конструктивный ответ на вызовы времени. Социальный коллаж, где в произвольности смешаны все краски, приводит к кардинальному изменению мировоззрения, а если судить более категорично, его искажению и разрушению. Следует напомнить, что мировоззрение является той основой, которая формирует систему взглядов на объективный мир, определяет место в нем человека и формирует способность адекватно конструировать свое жизненное пространство.

Э. Тоффлер в своей книге «Шок будущего», ставшей бестселлером для нескольких поколений читателей, приходит к выводу, что человечество впало в состояние «футурошока», для которого характерна катастрофическая и внезапная утрата чувства реальности [5]. Наблюдаемая экзистенциальная растерянность человека является психологической реакцией на запредельные внешние воздействия, рост которых в последнее время происходит с сингулярным увеличением. Американский футуролог пишет, что жертвы этих симптомов часто проявляют себя беспорядочными отклонениями во взглядах и интересах, что в первую очередь проявляется в псевдосоциализации, при которой человек превращается в социальную марионетку, отказывается от самого себя и начинает играть вмененную ему роль, что связано со страхом перед собственной жизнью.

В глубине души человек стремится «забиться в свою конуру», замкнуться посредством социального, интеллектуального и эмоционального отчуждения от себя и окружающего мира. Такие люди при кажущейся видимости социального включения и невротической активности чувствуют себя затравленными и потерявшими покой. Конечно, они хотят если не разрешить, то хотя бы уменьшить количество проблем, которые нужно сиюминутно решить. Но их усилия, как правило, тщетны, жизненная лавина накрывает с головой и перерабатывает в общую, бесцельно движущуюся массу, с трудно обнаруживающейся идентичностью отдельно взятого человека.

Современный кризис по своему влиянию на человека является эпохальным, поскольку разрушает ценностную сущность цивилизации и деформирует ядро культуры, созданное течением нескольких тысячелетий и, как итог, выбивает человека из традиционной жизненной ниши. Человек трансформируется и приобретает личностную выраженность, которая радикально отличается от той, которая существовала ранее. Конечно, имеется в виду не биологическая идентичность человека, мы остались такими, какими были сто, двести, тысячу лет назад. Изменился психологический облик человека, хотя даже не это настораживает. Тревожат темпы деформации высшего человеческого «слоя», то есть того слоя, который не так давно был достроен эволюцией. Увы, он оказался весьма уязвимым. К тому же мы не знаем, каков предел его прочности, то есть каковы адаптационные возможности личности человека. Но, самое, пожалуй, тревожащее в этом процессе — мы не знаем, как психологически человек будет выглядеть в будущем.

Зависимость современных изменений от неопределенного будущего находит свое подтверждение в одной из работ Ф. Скэрдеруда [6]. Норвежский психотерапевт пишет, что с исторической точки зрения человеческая культура представляет собой особый случай, поскольку она берет свои идеалы и картину мира из того, чего еще не существует, то есть из будущего. Сущность современности в том, продолжает Ф. Скэрдеруд, что она отходит от традиций и ставит на их место постоянное изменение и превращение. По сути, мы вступили в эпоху постмодерна, основой которого являются принципы «все во всем», то есть отсутствие принципа структурированности и иерархичности при главенстве интерпретации. Интерпретация разрушает авторство любого процесса, явления, автор здесь попросту отсутствует. Неважно, что имел в виду создатель, представляя тот или иной продукт собственного творчества, главное — как понимает это интерпретатор.

Мы живем в эпоху психологического перевозбуждения, следствием которого стало наступление эпохи «веселого безумия», выступающего формой психологической защиты, единственной целью которой является бегство от самого себя в другую реальность. Пожалуй, это самая катастрофическая аддикция настоящего времени. Такого рода бегство стало следствием исчерпания пределов психологических возможностей. В результате человек исчез как нечто цельное и гармоничное, он в своей жизни и поведении все больше становится фрагментарным, непредсказуемым и хаотичным. Человек стал походить на существо, блуждающее в тумане и натыкающееся на препятствия, расставленные происходящими переменами. Все это приводит к появлению невроза нового времени, который в наших предыдущих работах определен как жизненная усталость.

Таким образом, социальный и личностный абсурд, свидетелями и участниками которого становятся люди, во многом является причиной ухудшения способности адекватно оценить жизненное пространство и, соответственно, эффективно выстроить жизненную перспективу. Непредсказуемость создает негативные ожидания, разрушает чувство надежды на позитивное будущее и формирует состояние безнадежности, ставшее раковой опухолью современного человека.

Безнадежность как психологическое состояние в силу расплывчатости понятия и ограниченности возможности диагностики до некоторых пор являлась в большей степени объектом религиозного и философского рассмотрения. Лишь несколько десятилетий назад безнадежность стала активно изучаться психологической наукой, которая, прежде всего, в когнитивных объяснительных подходах А. Бека с соавторами и М. Селигмана определяется через набор негативных представлений и мыслей о будущем [7; 8]. Причинная обусловленность состояния безнадежности исходит из таких взаимосвязанных аспектов, как негативное отношение к будущему, потеря мотивации и негативные ожидания (рис. 1).

В настоящее время безнадежность рассматривается как один из ведущих предикторов деструктивного поведения, часто приводящего к депрессивным состояниям и суицидальным намерениям. Когнитивная теория депрессии, основу которой, по А. Беку, составляет негативное мышление, была расширена М. Селигманом за счет открытия феномена выученной беспомощности [8].

Выученная беспомощность, как правило, приводит к появлению трех видов личностной недостаточности: мотивационной, когнитивной и эмоциональной. В целом формирование недостаточности происходит вследствие невозможности человека осуществлять контроль за каким-либо жизненным событием. В конечном итоге беспомощность приводит к личностной пассивности, жизненной апатии, отчуждению от самого себя и общества и, как крайний вариант, появлению депрессии.

При этом ранее предполагалось, что при столкновении с неконтролируемыми негативными событиями впасть в состояние депрессии рискует тот, кому свойственен пессимистический жизненный стиль. Но дальнейшие исследования показали, что применительно к человеку не все так однозначно. Если до этого человеком не переживалось состояние безнадежности, то не все, по крайней мере, кому свойственен пессимизм, могут впасть в состояние депрессии. Именно состояние безнадежности кратно увеличивает возможность появления депрессии и других негативных психических состояний, вплоть до внутриличностного коллапса.

Безнадежность в последних исследованиях определяется как восприятие отсутствия контроля над тем, что должно произойти в будущем. Перефразируя, это уверенность в том, что в жизни ни при каких собственных усилиях не произойдет желаемого позитивного исхода, а это, в свою очередь, делает невозможным наличие счастья и выстраивание позитивного жизненного сценария. Из чего следует, что безнадежности почти всегда предшествует несбывшаяся надежда. Другими словами, безнадежность представляет собой фатальность и отсутствие веры в будущее с непреодолимым разочарованием в жизненной перспективе.

В одной из своих работ К. Хорни указывает на безнадежность как первопричину проявления невроза [9]. По словам автора, невротик настолько бывает парализован состоянием безнадежности, что чувствует себя навсегда отрезанным от всего, что делает его жизнь осмысленной и позитивной. Одним из признаков глубокой личностной безнадежности К. Хорни видит поглощенность человека предвидением будущего или его предсказанием исключительно в темных тонах и безысходности. В то время как источники безнадежности всегда носят бессознательный характер, само чувство безнадежности, как правило, осознается достаточно отчетливо.

Чувство собственной психологической гибели и внутренней пустоты, свойственное человеку в состоянии безнадежности, формирует покорность к жизни и в качестве психологической защиты вырабатывает принятие ее неизменности и предначертанности. Последнее проявляется в философском отношении к жизни. «Безнадежный» человек, принимая жизнь как данность, оправдывает это философскими рассуждениями о неизменности человеческой судьбы и собственной «ничтожности». К. Хорни пишет, что жизнь человека в состоянии безнадежности настолько бывает обременительной, а душа находится в постоянном упадке, что он походит на пустую отчаявшуюся оболочку. Или превращается в плоского человека, что во многом ограничивает глубину проживания и ощущение «вкуса» жизни [10].

С. Кьеркегор дал весьма основательное объяснение состоянию безнадежности, которое, пожалуй, до сих пор по своей глубине не имеет аналогов. Можно предположить, что датскому философу данное состояние было знакомо лично. В книге «Болезнь к смерти» он, взяв за основу евангельскую притчу о воскрешении Лазаря, отчаяние определяет как смертельную болезнь духа или собственного «Я» [11]. Метафоризм притчи символизирует паралич воли человека, оцепенение его от безысходности, отчаяние и отсутствие надежды на благоприятный исход.

В предисловии к книге С. Кьеркегора отечественные исследователи Н.В. Исаева и С.А. Исаев поясняют, что у С. Кьеркегора отчаяние приобретает три образа [11]. Первый из них — неистинное отчаяние, когда отчаявшийся не сознает своего «Я», он лишен рефлексии самосознания и безразличен к смыслу собственного существования. Маска, которую в целях побега от себя человек когда-то надел, стала его истинным «Я». Отчаяние перешло на подсознательный уровень и выступает одной из форм копинг-стратегий. Уличить такого человека в неистинности не представляется возможным, поскольку тот живет в пусть измененной, искусственно созданной, но своей собственной реальности. Социальные роли, которые он исполняет, не заметны для «актера», так как он в них живет, но они бросаются в глаза окружающим.

Второй образ включает в себя два вида отчаяния, так называемого настоящего отчаяния. При первом виде отчаяния человек не желает быть самим собой и стремится избавиться от себя, пытаясь обрести иное «Я». Такой человек отказывается принять себя таким, какой он есть в действительности, поскольку его больше устраивает другой, обладающий, с его точки зрения, каким-либо несомненным достоинством. Воображаемая подмена своего действительного «Я» абсолютно безнадежна, так как, по словам С. Кьеркегора, приводит к ситуации, когда спасать уже нечего. Жизнь действительного и цельного «Я» сводится к «толкотне фантомных «Я-образов», к несостоявшимся возможностям и миражам воображения». Итог такого вида отчаяния весьма плачевен, его обладателя ждет «омертвевшая безличность, лишенная и подлинного стержня, и подлинных чувств». Происходит разрушение подлинного «Я». Все это приводит к тому, что фантазийный, некогда бурливший энергией поток высыхает и неминуемо приводит к «нарастающей импотенции сердца и иссушению чувств». Плоская и банальная жизнь обладателя «отчаяния-слабости» часто венчается отрицанием морали, социальным вызовом и вычурным поведением, что выступает как акт мести за собственную слабость.

Второй из названных видов настоящего отчаяния проявляется в безудержном стремлении быть самим собой и представляется как «отчаяние-вызов», или «мужественное отчаяние». Здесь строительство «Я» является высшей ценностью и всецело результатом свободного выбора человека, а не производным внешних жизненных условий. Нравственное желание быть самим собой, постоянные усилия по строительству собственного «Я» позволяют индивиду говорить о том, что существующая реальность принадлежит исключительно ему. Выбор в пользу «мужества быть» бывает настолько сложен и даже трагичен, что не каждый может отважиться на его осуществление, поскольку часто это сопряжено с непониманием, неприятием и отторжением общественной средой.

Первоначальная самонадеянность человека в строительстве жизненного пространства часто останавливается перед принятием или неприятием главенства божественного и вечного. То есть той высшей силы, на которую человек возлагает ответственность жизнестроительства. Но как быть с искушением во главе всего сущего поставить собственное «Я», что, собственно, лежит в основе современного мировоззрения и является доминирующей идеологией? В этом случае «отчаяние-вызов», по определению С. Кьеркегора, является самым болезненным из всех видов отчаяния, поскольку в своей пиковой точке приводит к постановке вопроса: «А что же там дальше за пределами «Я»?»

Любое отчаяние своей сутью порождает состояние безнадежности и безысходности в стремлении когда-либо стать самим собой. К. Хорни пишет, что безнадежность, проистекающая из отчаяния человека стать когда-либо искренней и целостной личностью, представляет продукт неразрешенных внутренних конфликтов. При этом попытки разрешить конфликты часто приводят к внутренней запутанности, что в значительной мере увеличивает отчуждение личности от самой себя. Безуспешные попытки добиться соответствия своего реального «Я» идеализированному образу дополнительно усугубляют состояние безнадежности. Безнадежность развивается не только потому, что человек не может достичь желаемого образа, но и потому, что он начинает презирать себя за невозможность соответствовать этому идеалу. Это в конечном итоге приводит к чувству вины и саморазрушению. Но здесь возникает весьма существенный момент, а именно, что лежит в основе создания идеального образца и каков его сущностный формат.

Основным механизмом, запускающим развитие безнадежности, является потеря надежды в достижении жизненной цели и придании смысла собственному жизненному пути. В конечном итоге, по словам К. Хорни, механизмы безнадежности смещают центр личности на периферию, не позволяя человеку быть активным источником собственной жизни. Человек теряет веру в самого себя и свою жизненную перспективу, факт, который по своим последствиям сродни психологической смерти. В каком-то смысле у такого человека отсутствует «Я» или оно сильно деформировано. Такой человек является всего лишь функцией, формой без содержания, чем угодно, но не автором собственной жизни.

Примечательно, но по поводу потери «Я» С. Кьеркегор пишет, что такой человек может успешно функционировать, быть преуспевающим и даже добиваться значительных успехов в жизни. Более того, из-за пропавшего «Я», как правило, в социуме не поднимается переполох, если поднимается вообще. Ведь человеческое Я» является такой вещью, по поводу которой общество менее всего склонно расстраиваться. Напротив, окружение бывает более всего обеспокоено, когда человек обладает ярко выраженным «Я», то есть является самим собой и имеет признаки, которые выделяют его из общей массы. Подсознательно такой человек для общества является чужим и представляет опасность для стабильности и общественного спокойствия.

Исходя из вышеприведенных теоретических рассуждений, в попытке обосновать влияние безнадежности на выстраивание жизненного пространства, мы провели исследование среди лиц молодого возраста (возраст — 18–20 лет; N = 85 человек).

В качестве методов исследования использованы психодиагностические методики: опросник временной перспективы (Ф. Зимбардо), шкала безнадежности (А. Бек), тест-опросник самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев), опросник «Суверенность психологического пространства» (С.К. Нартова-Бочавер). В результате корреляционного анализа были выявлены достаточно информативные связи показателя безнадежности с рядом показателей используемых диагностических методик.

Безнадежность и временная перспектива. Ранее мы писали, что жизненная перспектива определяется как предвосхищение или как представление о событиях будущей жизни, что акцентирует внимание на способности личности к планированию и прогнозированию будущего. Состояние безнадежности оказывает существенное негативное влияние на проявления такого рода способностей.

В нашем анализе обращает на себя внимание значимая отрицательная связь показателя безнадежности с показателем позитивного прошлого (–0,354*) (рис. 2).

Следует напомнить, что прошлое является одним из лучших и наиболее доступных способов выстроить позитивное будущее. Именно благодаря прошлому человек имеет возможность осознавать неразрывность времени и находить свое место в целостном жизненном пространстве. Касательно позитивного прошлого следует сказать, что это своего рода ресурсное место, куда при необходимости человек может обратиться и откуда имеет возможность черпать жизненные силы для преодоления кризисных ситуаций.

В нашем случае мы видим, что безнадежность формирует негативное отношение к прошлому, представляя его в темных тонах, перекрывая тем самым доступ к истокам жизненного пути человека. Доказательством сказанного является положительная корреляционная связь безнадежности с негативным прошлым (0,555**), это еще раз убеждает нас в том, что индивид с проявлением безнадежности отторгает свое прошлое, являя оторванность от своей исходной сущности.

Негативные представления о своей перспективе подтверждаются отрицательной связью с будущим (–0,325*), это говорит о том, что респонденты в состоянии безнадежности не видят позитивного исхода в своем жизненном сценарии. Другими словами, они не чувствуют того аттрактора, который способен консолидировать их усилия в жизненном строительстве.

Согласно нашим исследованиям, респонденты в состоянии безнадежности ориентированы на фаталистическое настоящее (0,513**). То есть в основе их жизненного строительства лежит ориентация на неподконтрольные внешние силы, преодолеть которые, по их мнению, они не в состоянии. Поэтому они склонны двигаться по течению, принимая доминанту и главенство внешнего влияния как данность. По сути, это и есть состояние выученной беспомощности, при котором человек отказывается от авторства собственной жизни и отбрасывает весло, которое дала ему жизнь.

Безнадежность и суверенность психологического пространства. Основное предназначение суверенности заключается в обеспечении регуляции взаимодействия с внешней средой. Личностная суверенность человека заключается в способности контролировать, защищать и развивать свое психологическое пространство. Согласно С.К. Нартовой-Бочавер, данный феномен позволяет человеку поддерживать личностную автономию, то есть независимость от внешних установок. В строительстве психологического пространства особое внимание отводится состоянию границ, то есть тем физическим и психологическим маркерам, которые дают человеку возможность эффективно (или нет) взаимодействовать с внешним миром. При возникновении жизненных трудностей может наблюдаться избыточная проницаемость или, напротив, прочность границ психологического пространства. При этом следует выделить два момента в определении последствий возникновения жизненных трудностей.

Первый из них заключается в выстраивании взаимодействия с социумом и говорит о возникновении депривированности и невротических проявлениях. Повышенный уровень невротизма характеризуется постоянной неадекватной тревожностью, когда она занимает центр личности, а человек начинает служить своим страхам и негативным переживаниям, становясь их психологическим рабом. Жизнь невротика превращается в череду дискомфортных состояний при, казалось бы, видимом внешнем благополучии.

Второй момент обращает внимание на депривированность, которая понимается как лишение или ограничение возможности удовлетворения каких-либо жизненно важных потребностей. Депривированность на фоне сверхсуверенности личности характеризует ее психотические проявления. Психотизм свидетельствует о склонности к асоциальному поведению, неадекватности эмоциональных реакций, вычурности, повышенной конфликтности индивида и т.д.

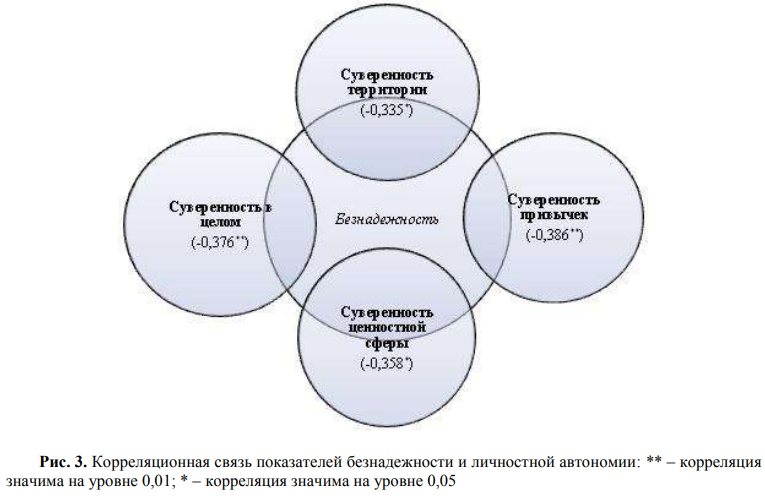

В рамках нашего исследования хотелось бы указать на ряд существенных моментов, раскрывающих влияние состояния безнадежности на выстраивание психологического пространства респондента. В подавляющих случаях нами обнаружена значимая отрицательная связь показателя состояния безнадежности и различных видов суверенности личности (рис. 3).

Так, безнадежность отрицательно связана с суверенностью территории (–0,335*). Суверенность территории означает переживание безопасности физического пространства, в границах которого протекает жизнедеятельность человека. Субъективное ощущение потери личной территории не дает респонденту возможности испытывать чувство привязанности к пространству, на котором он живет, формируя чувство оторванности от базовых корней своего существования. Это может приводить к состоянию одиночества и неукорененности человека в собственном психологическом пространстве. Следует обратить внимание еще на один аспект, который сопряжен с потерей личной территории, это отчуждение от первоосновы своего бытия и самого себя.

Обнаруживается отрицательная связь безнадежности с суверенностью привычек (–0,386**). Суверенность привычек выступает в качестве принятия той или иной формы организации жизни человека. По сути, это распорядок жизни, который регламентирует поведенческие нормы и который безнадежность разрушает. В состоянии безнадежности человек не имеет установленных ограничений и правил в организации своего жизненного пространства, отдавая течение жизни на откуп спонтанности, сиюминутности и хаоса.

Обратная связь безнадежности с показателем суверенности ценностной сферы (–0,358*) говорит о негативном влиянии безнадежности на свободу принятия идеалов, формирования вкусов и в целом мировоззрения. Депривированность данного вида суверенности говорит о навязывании не близких для испытуемых ценностных ориентиров. Другими словами, коль эти ценности привнесены извне, то они принимаются индивидом в качестве формальных жизненных установок без их внутреннего осмысления.

Состояние безнадежности деформирует суверенность в целом, что отражается в отрицательной корреляционной связи данных показателей (–0,376**). Поскольку суверенность понимается как характеристика состояния границ психологического пространства, то приведенные данные дают основание утверждать о негативном влиянии безнадежности на автономность формирования психологического пространства испытуемых.

К сожалению, безнадежность как психическое состояние проявляется в ощущении ненужности, одиночестве, социальной дезадаптации, аддиктивных жизненных установках и других негативных психологических проявлениях, объединенных деструктивными тенденциями.

Безнадежность и самоотношение. Для изучения связи состояния безнадежности и отношения респондента к своему «Я» нами были взяты базовые шкалы теста «Самоотношение» (рис. 4).

Показатель шкалы самоуважения обнаруживает отрицательную связь с безнадежностью (–0,431**), что говорит о том, что человек, испытывающий состояние безнадежности, находится в эмоциональном и содержательном неверии в свои силы и способности. Более того, он несамостоятелен в своем поведении и неспособен к контролю собственной жизни. Пожалуй, главное то, что он в полной мере не понимает самого себя. Показатели других шкал, входящих в данный базовый блок, также имеют значимые отрицательные связи с безнадежностью (самопонимание — –0,360*; самоуверенность — –0,332*). Обратная связь с самопониманием свидетельствует в пользу того, что способности индивида с безнадежностью к внутренним действиям по коррекции своего «Я» весьма ограничены. Относительно самоуверенности можно предположить о поверхностном понимании сущности самоуважения у человека в состоянии безнадежности. Индивид, не принимающий себя как личность и не уважающий себя хотя бы за данность своего существования, не способен к адекватной и полноценной социальной адаптации.

Обратная связь показателей безнадежности и аутосимпатии (–0,318*) свидетельствует о наличии враждебного отношения к своему «Я» у человека в состоянии безнадежности. Негативизм в отношении себя свидетельствует о низкой самооценке, самообвинении и самоуничижении индивида. Безнадежность как состояние приводит к отчуждению человека от самого себя, а в конечном итоге к депрессии и ощущению одиночества. Человек, находящийся в состоянии безнадежности, склонен к самообвинению, о чем свидетельствует значимая положительная связь рассматриваемых показателей (0,326*). Прямое взаимодействие безнадежности и самообвинения запускает такие эмоциональные реакции, как презрение к себе, раздражение, вынесение самоприговоров, и в конечном итоге приводит к убежденности «самого несчастного человека», неспособного к радикальным изменениям.

Наконец, в нашем исследовании самоинтерес и безнадежность имели значимую отрицательную связь, что говорит о том, что при росте значения безнадежности будет снижаться интерес к самому себе (–0,474**). Интерес к самому себе отражает близость к своему внутреннему миру и возникающим в связи с этим чувствам и переживаниям. В целом данная личностная характеристика свидетельствует о желании исследовать свой внутренний мир, изучать процессы, связанные с собственными мыслями и протекающими эмоциями. То есть при наличии состояния безнадежности у человека затухают процессы саморефлексии, в результате чего он становится неинтересен себе, что может говорить о его внутреннем выгорании.

Другой момент, который обращает на себя внимание, это обратная связь безнадежности и ожидаемого отношения от других (–0,513**). К сожалению, по представлениям «безнадежного» человека, он не может рассчитывать на поддержку других, поскольку полагает, что окружение относится к нему заведомо отрицательно. Что особенно трагично, в круг отрицательных представителей в первую очередь попадает ближайшее окружение. То есть те, кто в социальном круге к респонденту находится ближе остальных и по логике является наиболее значимым и эмоционально более близким. Ориентация на внешнее окружение у такого индивида является всего лишь попыткой получить мнимую поддержку и очередной игрой, которая направлена на сокрытие своих внутренних проблем и нежелание что-либо менять в своей жизни. Игнорирование близких людей является производным страха самораскрытия и самоустранением от решения собственных проблем. Страх «безнадежного» человека перед возможной неудачей и неуверенность в себе базируются на порочной установке в своей непривлекательности для других и ожидании внешнего отторжения.

По сути, такой человек живет под покровом «самоисполняющихся пророчеств», только эти пророчества носят печать пессимизма, жизненных неудач и ожидания катастрофы. Это приводит к изолированности, одиночеству и замыканию на своих внутренних переживаниях. Таким образом, происходит замыкание невротического круга.

Человек, находящийся в состоянии безнадежности, не способен к активному действию. «Ничегонеделание» в силу внутренней установки вначале является ролевой игрой и, наконец, превращается в жизненное кредо. Создается впечатление, что у такого человека произошел сбой в главном «жизненном двигателе», который запускал процесс принятия себя как уникальной и неповторимой личности. Более того, такая внутренняя разбалансировка деформирует способность к принятию решения и выработке ответственности не только за отдельные действия, но и за свою жизнь. Наши рассуждения подтверждаются обнаруженной отрицательной связью безнадежности и саморуководства (–0,323*).

По ходу анализа результатов исследования как итог нами выявлена значимая отрицательная связь показателей безнадежности и в целом самоотношения (–0,378**). Анализ связи состояния безнадежности и установки на внутренние действия испытуемых в их отношении к собственному «Я» позволяет утверждать следующий момент, что безнадежность приводит к разрушению ядра личности, деформирует ее первооснову, а именно, самопринятие и осмысленное формирование собственного жизненного пространства.

Подводя итог промежуточному исследованию, следует обозначить ряд позиций, получивших подтверждение в его экспериментальной составляющей.

Во-первых, безнадежность негативно влияет на выстраивание жизненного пути (перспектива будущего), разрушает смысловую оболочку личности и нивелирует ее позитивную направленность на будущее.

Во-вторых, безнадежность является деструктивным состоянием, приводит к размыванию «энергетического центра» личности, непринятию самого себя, формальному отношению к собственному «Я».

В-третьих, безнадежность способствует возникновению глубокого внутриличностного конфликта, депрессии и суицидальных намерений.

В-четвертых, безнадежность девальвирует способность к личностной независимости, снижает возможность контролировать, защищать и развивать свое жизненное пространство, разрушает способность человека быть автором собственной жизни.

Наконец, возможно ли в эпоху экзистенциального кризиса остаться творцом своей жизни? Думаем, что да. Для этого необходимо всего лишь «Мужество быть!».

Список литературы

- Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М.: Мысль, 1991. 299 с.

- Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. Киев: Наукова думка, 1984. 190 с.

- Зимбардо Ф., Бойд Дж. Парадокс времени. Новая психология времени, которая улучшит вашу жизнь. СПб.: Речь, 2010. 352 с.

- Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего. М.: Смысл, 2004. 608 с.

- Тоффлер Э. Шок будущего. М.: Изд-во АСТ, 2004. 557 с.

- Скэрдеруд Ф. Беспокойство. Путешествие в себя. Самара: Изд. дом «Бахрам-М», 2003. 480 с.

- Бек А., Раш А., Шо Б., Эмери Г. Когнитивная терапия депрессии. СПб.: Изд. дом «Питер», 2003. 400 с.

- Селигман М. Как научиться оптимизму. Измените взгляд на мир и свою жизнь. М.: Альпина Диджитал, 2013. 338 с.

- Хорни К. Собрание сочинений: в 3 т. М.: Смысл, 1997. Т. 3. Наши внутренние конфликты. Невроз и развитие личности. 696 с.

- Уваров Е.А. Жизненная усталость как ведущая девиация эпохи социальных перемен // Психолого-педагогический журнал Гаудеамус. 2015. № 1 (25). С. 32-45.

- Кьеркегор С. Болезнь к смерти. Изложение христианской психологии ради наставления и пробуждения. М.: Академический проект, 2012. 157 с.

Источник: Уваров Е.А. Выстраивание жизненной перспективы как альтернатива состоянию безнадежности // Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки. 2018. Том 23. №172. С. 23–34. DOI: 10.20310/1810-0201-2018-23-172-23-34

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать