Введение

Анализируя поколения, исследователи пытаются объяснить многие проблемы современного общества (Howe, Strauss, 1991; Prensky, 2001; Vasanthi, 2012; Солдатова и др., 2013; Issa, Isaias, 2016; Twenge, 2017; Pishchik, 2020; Popova, 2017 и др.). Изучаются проблемы сплоченности общества через преемственность поколений (Сапоровская, 2010; Лебедева, 2017; Hayes et al., 2018), объяснения дистанцирования в социальных контактах, опираясь на ценности, стереотипы поколений (Рикель, Доренская, 2017; Пищик, 2019; Rikel, 2020), конфликтов, объясняемых историческим разрывом поколений (Marcus et al., 2016; Twenge, 2017) и т.д.

При таком широком использовании конструкта «поколение» его реальность продолжает оспариваться (Campbell et al., 2017; Rudolph et al., 2018). В каждой стране своя культурная динамика поколений (Ng et al., 2010; Vasanthi, 2012; Marcus et al., 2016; Тан, 2019 и др.), может быть, этим можно объяснить разночтения в анализе поколений.

Человек себя идентифицирует с каким-либо поколением всегда. Данный выбор является основанием для отнесения респондента к типу поколения. Остается открытым вопрос, насколько личностные и групповые факторы коррелируют со сдвигами в поколенческой идентичности. Поколение является социальным конструктом, сходным с расой и культурой (Сampbell et al., 2017; Rudolph et al., 2018). В то же время позитивные и драматические события истории поколений по-разному влияют на представителей в рамках одного поколения. Переломные моменты истории прерывают связи в семейных системах и влияют на идентичность личности целого поколения (Бейкер, Гиппенрейтер, 1995; Сапоровская, 2010). Географический фактор оказывает влияние на развитие поколений. Предположительно, в южных регионах поколения более активны. Возможны также межличностные, возрастные различия в культурных эффектах на поколение. Например, поддержка однополых* браков произошла за 10–15 лет у молодых поколений и в меньшей степени повлияла на мировоззрение старших поколений.

Для того чтобы получить некоторую точность в отношении широкой конструкции поколения, Campbell et al. (2017) предлагают объединять индивидуумов в более мелкие группы, связанные с «микропоколениями», размах которых составляет от 1 до 5 лет. Однако действительно, как мы показали в наших ранних исследованиях, в различных культурах эти границы разнятся. Ключевыми точками разделения поколений являются значимые исторические события, которые влияют на становление ценностной структуры подрастающего поколения. Ранее таким событием в нашей стране была перестройка (Пищик, 2019), сегодня это период пандемии. Ранее большие тексты, непосредственное общение влияли на становление личности. Современные поколения находятся больше под влиянием интернет-коммуникации, коротких сообщений.

Мы определили «доперестроечные», «перестроечные» и «постперестроечные» поколения России (Pishchik, 2019). Они являются носителями традиционной, переходной, инновационной и постинновационной ментальности. Первое «советское поколение», представители которого являются прабабушками и прадедушками «новому поколению». «Советское поколение» характеризуется традиционной ментальностью, основанной на ценностях коллективизма. Его сменяет «переходное, неверящее поколение», которое наследует традиционные ценности, но, столкнувшись с исторической перестройкой, вынуждено адаптироваться к инновационным ценностям. Их дети — «информационное поколение» — являются носителями инновационной ментальности. Представители «нового поколения» являются носителями как инновационной, так и постинновационной ментальности. В этом смысле у них больше ресурсов для разрешения различных жизненных проблем. В нашей типологии представители «нового поколения» (2000‒2017 годов рождения), в англоязычной литературе — поколения Z, являются современниками настоящей эпохи медиа. На российской выборке школьников показано, что в образе жизни, образе мира, стиле мышления и особенностях взаимодействия доминируют инновационная ментальность, независимость от группы, открытость опыту, индивидуализм (Гаврилова, 2016). Постинновационная ментальность проявляется в независимости социальных отношений, консерватизме в образе жизни и в восприятии стабильным, «вязким» образа мира. Далее мы предполагали, что постинновационная ментальность вновь может перейти к традиционной у последующего поколения при определенных культурно-исторических условиях. В нашей концепции трансформации ментальности она проходит некий круг в своем движении, возвращаясь к исходной традиционной форме, но с иным содержанием (см. рисунок).

На рисунке изображены типы ментальности и характеристики каждого типа ментальности. В смене поколений можно наблюдать трансформацию типа ментальности. Таким образом, для нас именно тип ментальности взаимосвязан с типом поколения. У «нового поколения» — это постинновационный тип ментальности (правый нижний квадрант рисунка). Постинновационная ментальность предполагает представления о мире как «текучей» современности, консерватизм дистантности в отношениях, независимость «Я», инертность в образе жизни.

Таким образом, «новое поколение» иначе видит мир и проявляет иные формы активности. Представляет интерес, какие психологические особенности присущи представителям «нового поколения».

В современной литературе поколение Z имеет много различных наименований: Net Generation (Tapscott, 2008), «цифровых аборигенов» (Prensky, 2001), «цифровых резидентов» (White, 2008), iGen (Twenge, 2017), «новое» (Гаврилова, 2016; Пищик, 2019) и т.п. Поколение iGen сроднилось с информационными технологиями. У представителей поколения затяжной период опеки родителями, поэтому они несколько инфантильны (Twenge, 2017), они склонны к депрессии (Duffy et al., 2019). В США представители поколения iGen практически атеисты, спокойно относятся к употреблению наркотиков, даже при реальных встречах обращаются чаще в телефон, чем к собеседнику, и т.п. Они находятся под влиянием социальных сетей в Интернете, имеют сниженный социальный интеллект, подвержены проблемам одиночества и изоляционизма, озадачены проблемами безопасности (физической, экологической, финансовой и т.д.) в силу сильной тревожности, прагматичны, имеют меньше расовых, этнических предубеждений, осторожничают и меньше рискуют (Chicca, Shellenbarger, 2018). Пропаганда позитивной жизни, демонстрация позитивных эмоций могут выступать причиной проявления депрессии у молодежи (Dejonckheere et al., 2017).

В Португалии и Австралии представители поколения Z эффективно используют Интернет в решении различных практических задач, в контактах, вместе с тем у них низки показатели внимания и памяти (Issa, Isaias, 2016). Статистически подтверждено, что представители «нового поколения» в меньшей степени употребляют алкоголь (DiGuiseppi et al., 2020) В России эмпирически подтверждено, что не все представители «нового поколения» продуктивно используют Интернет при общем снижении когнитивных функций (Солдатова и др., 2013). Такие характеристики поколения Z, как подотчетность, упор на достижение и приверженность долгосрочным целям, отличают их от предыдущих поколений (Schenarts, 2020). Поколение Z (год рождения между 1995 и 2009 годами, Америка, Австралия) проявляют уверенность, принимают командную динамику, стремятся к будущей карьере, желают позитива на рабочем месте, предпочитают независимость и желают работать в более чем одной стране (Goh, Okumus, 2020). Временной диапазон поколения Z в нашей стране иной, но события, которые обусловили жизнь данного поколения, совпадают с теми, которые были чуть ранее в Америке (особенно это касается внедрения новых информационных технологий). Как уже говорилось, характеристики одного и того же поколения не всегда совпадают в выборках разных стран. Возможно, это связано с тем, что исследователи преимущественно сравнивают поколения различных эпох и гораздо реже анализируют вариативность проявлений психологических характеристик возрастных когорт одного поколения.

Специфика нашего исследования заключается в том, что сравниваются две группы «внутри» одного «нового поколения» — студенты (2000–2001 годы рождения) и старшие школьники (2002–2004 годы рождения). Психологические характеристики по нашей концепции представляют периферическую часть структуры ментальности. Если поколение обладает определенным типом ментальности, то и психологические характеристики должны быть схожими. Соответственно, цель исследования — измерение однородности психологических характеристик представителей «нового» российского поколения в двух группах — студенты и старшие школьники. Новизна исследования заключается в том, что реализуется поколенческий подход в исследовании, изучаемые группы делятся не только по возрастному и половому признакам, но и по принадлежности определенному поколению. При этом респонденты сами определяют свою идентификацию с поколением, это их сознательный выбор. Поколенческая идентификация соотносится с типом ментальности поколения. Производится срез представителей современного поколения. Новизна исследования также отражается в подборе оригинальных методик, измеряющих ценности через страхи, веру в заговоры, социальные аксиомы, просоциальные установки. Данные методики позволили выявить периферические составляющие ментальности поколения.

Мы стремились проверить гипотезу, что группы одного российского поколения будут достаточно однородны по выраженности психологических характеристик, а именно: личностных черт, вере в заговоры, социальных аксиом, ценностей, мотивации помощи, но в то же время структура связей изучаемых характеристик в двух группах (студенты и старшие школьники) может различаться.

Процедура и методы исследования

Участники

В выборку эмпирического исследования всего вошло 434 человека (228 девушек и 206 юношей, русские), представляющие две группы: 1) старшие школьники Ростова-на-Дону, 186 человек, 2002‒2004 годов рождения (100 девушек и 86 юношей); 2) студенты Донского государственного технического университета, учащиеся 1-го курса, 248 человек, 2000‒2001 годов рождения (128 девушек, 120 юношей). Для рандомизации выборки применялся метод урны. В урне были карточки с номерами и пустышки. Каждый претендент выбирал из урны карточку. Наличие или отсутствие номера определяло его участие в исследовании.

Исследование было рассмотрено на заседании этического комитета Донского государственного технического университета, протокол №5 от 12 марта 2019 года.

Методики

Для определения идентификации с «новым поколением» применили анкету Twenge (2017), которая включает 15 утверждений, отражающих основные проявления поколения Z (по нашей классификации, «новое поколение»): самопрезентация в сетях, отношение к религии, сексу, алкоголю, политике, наркотикам, отношения с родителями, водительский опыт, этническая толерантность, частота контактов со сверстниками, чувство одиночества. Анкета позволяет определить, насколько опыт респондента пересекается с опытом поколения Z. Максимально возможный балл — 15. Если респондент получает более 7 баллов, то можно утверждать, что он идентифицируется с поколением Z.

Для диагностики личностных черт поколения применяли методику «Краткий опросник Большой пятерки» (КОБП, TIPI-RU) в адаптации Корниловой, Зиренко, Гусейновой (2017). С целью выявления ценностной направленности представителей поколения использовали опросник измерения ценностей через страхи (Пищик, 2019).

Методика измерения веры в заговоры (Пищик, Муталимова, 2014) и методика исследования социальных аксиом М. Бонда и К. Леунга (Татарко, Лебедева, 2020) позволили нам выявить мировоззренческие основания поведения представителей поколения. Опросник «Мотивация помощи» С.К. Нартовой-Бочавер (1992) позволил выявить установки просоциального поведения.

Методики предъявлялись онлайн. Все испытуемые добровольно согласились участвовать в опросе.

Методика «Краткий опросник большой пятерки» TIPI-RU содержит шкалы, измеряющие следующие личностные черты: экстраверсия / интроверсия (сопряжены с общительностью, уверенностью в себе / закрытостью, сдержанностью), согласие / независимость (сопряжены с кооперацией, сотрудничеством / конкурентностью, независимостью), сознательность / импульсивность (сопряжены с последовательностью, пунктуальностью / непоследовательностью, ситуативностью), эмоциональная стабильность / нейротизм (сопряжены со стрессоустойчивостью, спокойствием / тревожностью, восприимчивостью), открытость опыту / консерватизм (сопряжены с увлеченностью, открытостью новому опыту / консерватизмом, ориентацией на сохранение). Максимально возможный балл — 14. Нормы для шкал: экстраверсия — 7,12; согласие — 7,56; сознательность — 7,38; стабильность — 7,13; открытость опыту — 7,38 (Корнилова и др., 2017). Все, что ниже, будет характеризовать противоположные черты.

Методика измерения веры в заговор выявляет веру в следующие заговоры: в политике, обществе, государственной активности, фармацевтике, системе питания, глобализации, развитии мира (Пищик, Муталимова, 2014). Методика была создана на основе опросника M. Bruder, P. Haffke, N. Neave, N. Nouripanah и R. Imhoff (2013). Заговор понимается нами как некая концепция относительно значимого предмета жизни человека, с которым связывается представление об угрозе и заговоре вокруг данного предмета. К предметам, аспектам жизни были отнесены следующие: мир, политика, государство, события, организации, фармацевтические компании, продукты, клоны, пришельцы, климат, конец света. Респонденты оценивают веру в заговор в процентах, соответственно, чем выше оценивается заговор, тем больше вероятность веры в него. Максимально возможное значение — 100%.

Методика измерения ценностей через актуализируемые страхи включает 30 утверждений, которые составляют 6 шкал ценностей: «Я», «Другие», «Природа», «Технологии», «Мистическое», «Культура». Каждая ценность сопряжена с 5 страхами. Например, ценность «Другие» связна со следующими страхами: Мне угрожают — это опасно; Меня страшит, что я потерял значимого и близкого человека; Меня унижают и это меня тревожит; У меня нет идеалов, не опасно ли это? Самое опасное терять хорошие отношения с другими людьми. Опрашиваемые ранжируют ценности и страхи, далее подсчитываются средние ранги. Максимально возможный балл — 5. Все значения выше 3,5 указывают на большую выраженность ценности / страха у респондента (Пищик, 2019).

Методика исследования социальных аксиом. Социальные аксиомы являются ведущими убеждениями и представляют собой общие верования относительно себя, других и мира. В методике представлено пять типов социальных аксиом: «Цинизм» (определяет степень пренебрежения моральными нормами в своей жизни); «Сложность жизни» (характеризует большое количество видимых аспектов своей жизни); «Награда за усилия» (характеризует соотношения усилий прилагаемых к делу с оценкой получаемого результата, награды за усилия); «Религиозность» (характеризует отношение к религиозным верованиям и их влияния на свою жизнь); «Контроль над судьбой» (характеризует представление о возможности управления своей судьбой). Определяются наиболее значимые и второстепенные аксиомы. Максимально возможный балл — 5. Все значения выше 3,5 указывают на большую выраженность аксиомы у респондента (Татарко, Лебедева, 2020).

Методика мотивация помощи (Нартова-Бочавер, 1992) содержит 12 утверждений, отражающих ситуацию сопричастности с другими, например: Я готов сопереживать другим людям, Мне кажется, что многие нуждаются в моей помощи, Мне всегда хочется разделить с людьми все лучшее в моей жизни и т. д. Мотивация помощи понимается как направленность своих поступков во благо других. Максимально возможный балл — 12, значения выше 8,5 баллов можно считать выше среднего проявление мотивации помощи.

Статистическая обработка

В обработке данных использовался пакет статистических программ SPSS ver.21. Предварительно все данные были проверены на нормальность распределения. Большинство показателей в обеих группах не имели нормального распределения, поэтому для обнаружения статистически значимых различий в психологических характеристиках двух групп применяли непараметрический U-критерий Манна – Уитни. Для выявления своеобразия структуры показателей в группах и снижения количества переменных применяли эксплораторный факторный анализ (метод главных компонент). Для определения количества факторов применялся критерий Кайзера.

Результаты

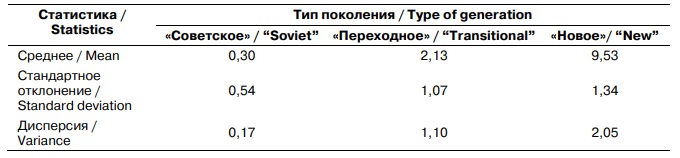

Проведение анкетирования по определению степени идентификации с поколением выявило у респондентов идентификацию с «новым поколением» (Х2=140,2; p≤0,001) (табл. 1).

Результаты методики «Краткий опросник Большой пятерки» представлены в табл. 2.

Как следует из табл. 2, значимость различий есть только по выраженности согласия (преобладание в группе школьников) и добросовестности (с преобладанием в группе студентов), по другим шкалам результаты практически совпадают.

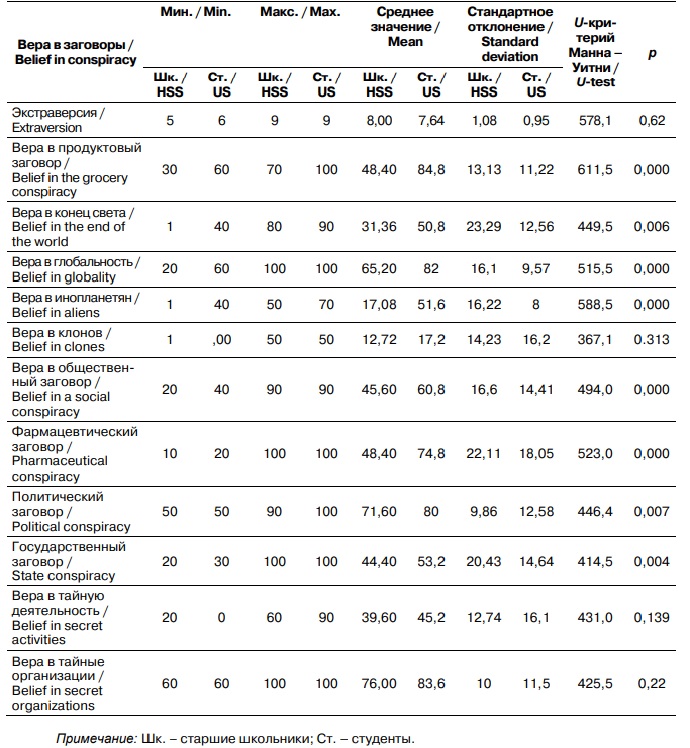

Результаты методики диагностики измерения веры в заговоры представлены в табл. 3.

Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что между группами старших школьников и студентов нет различий по выраженности веры в тайную деятельность, тайные организации и клонов (p=0,31). По всем остальным видам веры были обнаружены статистически значимые различия: вера в общественный заговор, политический заговор, фармацевтический заговор, продуктовый заговор более выражена у студентов, чем у школьников.

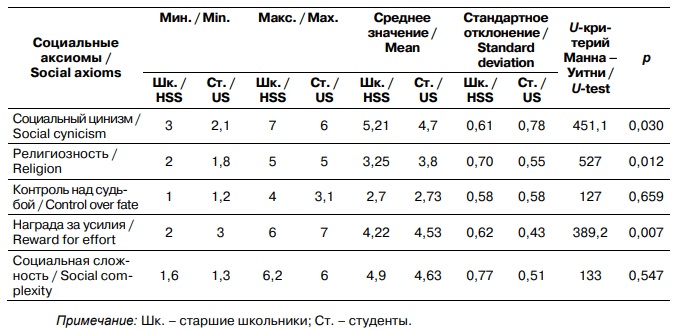

В табл. 4 представлены результаты диагностики выраженности социальных аксиом. Значимые различия получены по шкалам «социальный цинизм» (с преобладанием у студентов), «религиозность» (с преобладанием у школьников), «награда за усилия» (с преобладанием у школьников). Высокие баллы по шкале «социальный цинизм» демонстрируют, что студенты и школьники склонны к пренебрежению социальными нормами, однако студенты в большей степени. По шкалам «социальная сложность» и «контроль над судьбой» статистически значимые различия не выявлены.

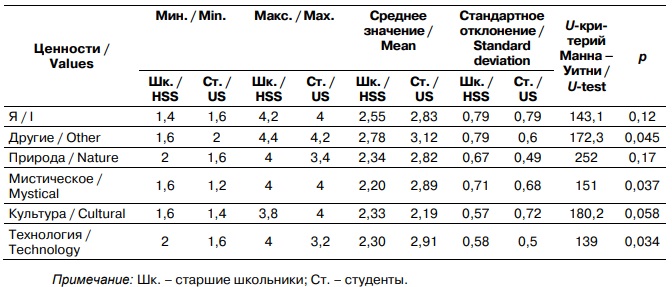

Результаты диагностики ценностей через страхи представлены в табл. 5. Обращает на себя внимание, что в обеих группах на первом месте стоит ценность «Другие» (табл. 5).

В группе школьников в выстраиваемой иерархии расположены следующие ценности: «Другие», «Я», «Природа», «Культура», «Технологии», «Мистическое». В группе студентов после ценности «Другие» идет ценность «Я», «Технологии», «Мистическое», «Природа» и «Культура».

В группе студентов на последнем месте стоит ценность «Культура», у школьников — ценность «Мистическое». Исследование строилось таким образом, что далее респонденты анализировали свои страхи. В результате установлено, что студенты в меньшей степени волнуются о культуре, но опасаются влияния антикультур. В большей степени они волнуются за «Других», ожидая угрозы от них и за влияние на их жизнь, за утрату смыслов, перегрузки информацией, эпидемий. Преобладающими страхами были следующие: потеря идеалов, нелюбовь других, утрата уникальности мира. Школьники также больше переживают за себя и других и в меньшей степени за мистический опыт. Преобладали страхи: утраты близких людей, потери себя, стихийных бедствий, исчезновения культуры, нехватки информации, наказания высших сил. По ценностям различия в группах зафиксированы по шкалам «Другие», «Технологии» (выше выраженность у студентов), по шкалам «Мистическое», «Культура» (выше выраженность у школьников).

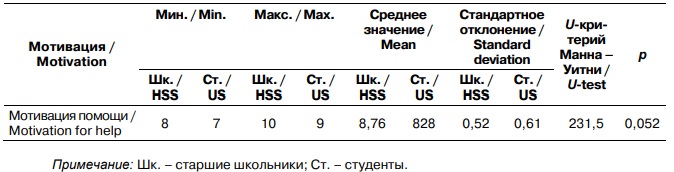

По мотивации помощи не было обнаружено значимых различий в группах студентов и школьников (табл. 6). Все респонденты имеют достаточный уровень мотивации помощи другим.

Далее для обобщения полученных данных по всем методикам мы провели эксплораторный факторный анализ данных (метод вращения Варимакс). В группе школьников в результате выделилось пять компонентов, которые объясняют 81,45% дисперсии (табл. 7).

В группе школьников в первый компонент вошли переменные: «Я» (0,79), «Технология» (0,77), ценность «Другие» (0,75), ценность «Природа» (0,75), сознательность (‒0,53). Этот фактор можно обозначить как «Осознание ценностей», он свидетельствует о тесной связи ценностей «Я», «Технологии» и «Другие», что отвечает распространенному мнению о том, что школьники захвачены компьютерными технологиями и это их связывает с другими. Но то, что переменная «сознательность» имеет отрицательный знак, может свидетельствовать о том, что отношения посредством техники с другими в большей степени свойственные менее сознательным и добросовестным школьникам.

Во второй компонент с условным названием «Открытость» вошли: экстраверсия (0,86), открытость опыту (0,72), социальная сложность (‒0,68), контроль над судьбой (0,64), вера в пищевой заговор (‒0,57). Следовательно, более экстравертированные и открытые новому школьники склонны разделять аксиому о возможности контроля над судьбой и не верить в пищевой заговор, но в то же время им характерна относительно невысокая социальная сложность.

Третий компонент («Вера») включает: религиозность (0,77), возраст (0,65), веру в фармацевтический заговор (0,62), веру в политический заговор (‒0,54), награду за усилия (‒0,53). Относительно более старшие школьники более религиозны, склонны верить в фармацевтический заговор, но в то же время не верят в политический заговор и награду за усилия.

В четвертом компоненте («Вера в заговоры») вполне логично сочетаются вера в глобализм (0,74), вера в тайные организации (0,67), вера в государственный заговор (0,55).

Пятый компонент («Согласие») включает: согласие (0,73), веру в конец света (‒0,69), эмоциональную стабильность (‒0,68), мистическое (0,56), пол (0,50). Такое сочетание переменных означает, что для школьниц в большей мере характерны согласие и эмоциональная нестабильность (нейротизм) как личностные черты в сочетании с ценностью мистического и сомнениями в конце света.

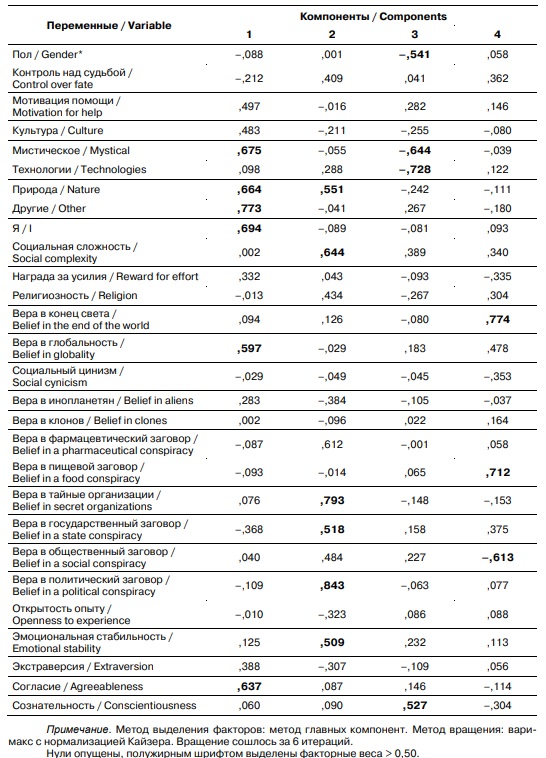

В группе студентов в результате факторного анализа выделилось четыре компонента, которые объясняют 81,45% дисперсии (табл. 8).

Первый компонент в группе студентов («Мистический опыт через других»), как и в группе школьников, объединяет ценности «Другие» (0,77), «Я» (0,69), «Природа» (0,66), но в отличие от школьников эти ценности сочетаются с ценностью «Мистического» (0,67), согласием (0,64) и верой в глобализм (0,59).

Второй компонент («Вера в заговоры») объединяет переменные: вера в тайные организации (0,79), вера в фармацевтический заговор (0,62), социальная сложность (0,64), ценность «Природы» (0,55), вера в государственный заговор (0,52), эмоциональная стабильность (0,51). Можно сказать, что вера в различные заговоры в большей степени свойственна более социально сложным и эмоционально стабильным студентам. Частично этот фактор похож на четвертый фактор в группе школьников, но у студентов он имеет более сложную структуру.

Третий компонент («Принятие технологий») объединяет переменные: пол (‒0,54), сознательность (0,53), ценности «Технологии» (‒0,73), «Мистическое» (‒0,64), соответственно, у более сознательных юношей-студентов в меньшей степени выражены как ценность мистического, так и ценность технологий.

Четвертый компонент («Вера в конец света») в группе студентов объединяет веру в конец света (0,77) и веру в пищевой заговор (0,71), а также веру в общественный заговор с противоположным знаком (‒0,61).

Обобщив результаты факторного анализа, можно заключить, что в обеих группах школьников и студентов в первый фактор попала ценность «Другие», что может характеризовать скорее возрастные особенности юношеского возраста. При этом своеобразие заключено в том, что у школьников посредником с другими являются технологии, а в группе студентов мистический опыт. Таким образом, мы подтвердили гипотезу о том, что структура связей изучаемых переменных в двух группах внутри поколения имеет различия. Следовательно, мы не можем говорить об однозначной гомогенности «нового поколения», они гетерогенны не столько по выраженности психологических характеристик, сколько по их соотношению.

Обсуждение

Мы исследовали личностные черты, веру в заговоры, социальные аксиомы, ценности, страхи, готовность к просоциальному поведению как характеристики ментальности поколений. В результате мы не можем утверждать, что студенты и школьники («новое поколение») представляют полностью однородную группу по признакам психологических характеристик.

Исследование студентов (N=176 человек) по методике «Большая пятерка» (TIPI-RU), которое провели Кочергина, Най, Орел (2013), показало, что наиболее выраженными у них оказались нейротизм (эмоциональная нестабильность) и частично согласие и открытость опыту. Этот результат схож с нашими данными. Преобладание у школьников согласия может свидетельствовать о склонности к сотрудничеству, кооперации, дружелюбию. Студенты проявляют большую независимость. Различия по шкале «Сознательность» мы можем объяснить тем, что у студентов возрастает учебная нагрузка и ее сложность, стимулирующие ответственность в делах. Выраженность черты открытость опыту в обеих группах характеризует в целом представителей данного поколения, что нашло свое подтверждение в работе И.В. Арендачук (2019), показавшей высокую социальную активность молодежи.

Если сравнивать результаты по вере в заговоры, то в нашей выборке эти показатели довольно высоки, что сопоставимо с турецкими данными и резко отличается от американцев и немцев, у которых эти показатели ниже (Bruder et al., 2013). Высокая социальная тревожность, импульсивность студентов и школьников способствует тому, что они привержены стольким видам заговоров. В этих проявления большую роль играет пропаганда и спекуляции СМИ, которые сильно влияют на молодежь. Вера в заговоры основывается на ценностной структуре поколения. Проведенное нами в 2017 году исследование веры в заговоры у представителей «информационного» поколения демонстрирует, что этот показатель остается достаточно стабильным в культуре молодежи.

Полученные результаты по исследованию социальных аксиом сочетаются с результатами Татарко и Лебедевой (2020). Данные по школьникам сопрягаются с исследованием Авдуловой (2015). Было показано, что у подростков преобладает аксиома «Награда за усилия», а «Религиозность» получила низкие результаты. В нашем исследовании у студентов выявлена высокая религиозность в социальных аксиомах и высокая ценность «Мистического».

Также наш результат значимости у представителей «нового поколения» ценности «Другого» подтверждается масштабными исследованиями российской молодежи 2017 года (Ценностные ориентации.., 2017). Для них друзья (77,7%) и родственники (50,6%) выступают основными группами свободного времяпровождения; 37,4% молодых людей указали, что проводят свободное время в социальных сетях.

Исследование ставит вопрос цельности конструкта поколений, который требует своего дальнейшего исследования. В нашем исследовании есть и ограничение, связанное с тем, что необходимо проделать большее количество замеров однородности характеристик в пределах одного поколения.

Заключение

В статье обобщены современные исследования «нового поколения». Отмечается, что эмпирических исследований недостаточно. Авторы склонны видеть нечто общее в психологических проявлениях данного поколения, но по-разному его именуют. Границы поколения в разных странах немного отличаются. Различается культурный контекст бытия «нового поколения» в разных странах. Однозначно авторы соглашаются, что ведущими факторами становления данного поколения является использование айфонов, айпадов, социальных сетей. Это сказывается на уменьшении реальных контактов представителей данного поколения.

В статье приведены результаты эмпирического исследования психологических характеристик ментальности двух групп представителей «нового поколения». Сравнивая наш результат с данными зарубежных авторов, можно отметить, что показатели сознательности (добросовестности) аналогично преобладали у представителей поколения в обеих группах, правда, в неравной степени. Представители «нового поколения» проявили меньшую эмоциональную стабильность, что сочетается с результатами зарубежных авторов. Доверчивость, прямота и альтруизм присущи «новому поколению». Отметим, что вера в заговоры представителям российского «нового поколения» присуща в большой степени. Это сопоставимо с исследованиями тревожности зарубежных авторов. Представители поколения менее религиозны, но они склонны к мистическому опыту.

Демонстрируется, что ценность «Другого» и мотивация помощи остается преобладающей в данном поколении. Они открыты для опыта, несколько неустойчивы, у них разнообразна вера в заговоры, высока ценность «Другого» и «Я», что может свидетельствовать о некотором эгоцентризме. Они склонны к социальному цинизму и обладают социальной сложностью.

В исследуемых группах оказалась значима ценность «Технологии» и связанные с ней страхи, что подтверждает значимость для них информационных технологий, что характерно и для молодежи других стран.

Приведены данные факторного анализа, свидетельствующие как о различиях, так и о сходстве по отдельным компонентам взаимосвязей между показателями личностных черт, ценностей, веры в заговоры, социальным аксиомам, мотивации помощи в группах студентов и школьников одного поколения, что может говорить об их неполной однородности.

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные результаты исследования могут применяться в воспитательных целях в образовательных учреждениях, в ходе диагностики и консультирования субъектов образования, при прочтении лекций по социальной психологии, психологии личности, психологии развития и возрастной психологии. Результаты исследования могут учитываться при построении программ развития молодежной политики. Дальнейшее исследование может быть организовано при привлечении более широкой выборки, и в этом случае может появиться еще одна переменная — региональность.

Список литературы

- Авдулова Т.П., Мотылева Л.А. Социальные представления подростков, склонных к риску // Социальная психология и общество. 2015. Т. 6. № 2. С. 105–116.

- Арендачук И.В. Динамика ценностно-смысловых характеристик социальной активности современной молодежи // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. 2018. Т. 15. № 3. C. 287–307. https://doi.org/10.22363/2313- 1683-2018-15-3-287-307

- Бейкер К., Гиппенрейтер Ю.Б. Влияние сталинских репрессий конца 30-х годов на жизнь семей в трех поколениях // Вопросы психологии. 1995. № 2. С. 66–84.

- Гаврилова А.В. Социально-психологические особенности ментальности «нового поколения» // Вестник Удмуртского университета. Серия Философия. Психология. Педагогика. 2016. Т. 26. № 2. С. 58‒63.

- Корнилова Т.В., Зиренко М.С., Гусейнова Р.Д. Кросс-культурная адаптация краткого опросника Большой пятерки (TIPI): сравнение российской и азербайджанских студенческих выборок // Психологические исследования. 2017. Т. 10. № 55. С. 7.

- Кочергина Е.В., Най Дж.В.К., Орел Е.А. Факторы «Большой пятерки» как психологические предикторы академической успеваемости студентов вузов // Психологические исследования. 2013. Т. 6. № 27. С. 4.

- Лебедева Л.Г. Социоинституциональные основы преемственности поколений в современном российском обществе // Известия Уральского федерального университета. Серия 3: Общественные науки. 2017. Т. 12. № 4 (170). С. 57‒68.

- Нартова-Бочавер С.К. Экспериментальное исследование ситуационной изменчивости мотивации помощи // Психологический журнал. 1992. Т. 13. № 4. С. 15–23.

- Пищик В.И. Психология трансформации ментальности поколений: дис. … д. психол. наук. Ростов-на-Дону: Институт управления, бизнеса и права, 2010.

- Пищик В.И. Ценностные измерения поколений через актуализируемые страхи // Социальная психология и общество. 2019. Т. 10. № 2. С. 67–81. https://doi.org/10.17759/sps.2019100206

- Пищик В.И., Муталимова С.Ш. Особенности конспиративистского менталитета русских и кумыкских групп поколений // Теоретические проблемы этнической и кросс-культурной психологии: Материалы Четвертой Международной научной конференции. Смоленск: Универсум, 2014. С. 222‒225.

- Рикель А.М., Доренская С.В. Социально-психологическая модель ценностей различных поколений современного российского общества // Российский психологический журнал. 2017. Т. 16. № 4. С. 205–225. https://doi.org/10.21702/rpj.2017.4.10

- Сапоровская М.В. Теория и практика исследования межпоколенной связи в семейном контексте // Психологические исследования. 2010. № 1 (9).

- Солдатова Г.У., Нестик Т.А., Рассказова Е.И., Зотова Е.Ю. Цифровая компетентность подростков и родителей: результаты всероссийского исследования. М.: Фонд Развития Интернет, 2013. 144 с.

- Тан Ф. Критический обзор исследований отношения к работе поколения Z в Китае // Социальная психология и общество. 2019. Т. 10. № 2. С. 19–28. https://doi.org/10.17759/sps.2019100203

- Татарко А.Н., Лебедева Н.М. Разработка и апробация сокращенной версии методики «Социальные аксиомы» М. Бонда и К. Леунга // Культурно-историческая психология. 2020. Т. 16. № 1. С. 96–110. https://doi.org/0.17759/chp.2020160110

- Ценностные ориентации российской молодежи и реализация государственной молодежной политики: результаты исследования: монография / под общ. ред. С.В. Чуева. М.: Издательский дом ГУУ, 2017. 131 с.

- Bruder M., Haffke P., Neave N., Nouripanah N., Imhoff R. Measuring individual differences in generic beliefs in conspiracy theories across cultures: Conspiracy Mentality Questionnaire // Frontiers in Psychology. 2013. Vol. 4. P. 225. https://doi.org/10.3389/ fpsyg.2013.00225

- Campbell S.M., Twenge J.M., Campbell W.K. Fuzzy But Useful Constructs: Making Sense of the Differences Between Generations // Work, Aging and Retirement. 2017. Vol. 3. No 2. Pp. 130–139. https://doi.org/10.1093/workar/wax001

- Chicca J., Shellenbarger T. Connecting with Generation Z: Approaches in Nursing Education // Teaching and Learning in Nursing. 2018. Vol. 13. No 3. Pp. 180‒184. https://doi.org/10.1016/j.teln.2018.03.008

- Dejonckheere E., Bastian B., Fried E.I., Murphy S.C., Kuppens P. Perceiving social pressure not to feel negative predicts depressive symptoms in daily life // Depression and Anxiety. 2017. Vol. 34. Pp. 836–844. https://doi.org/10.1002/da.22653

- DiGuiseppi G.T., Davis J.P., Meisel M.K., Clark M.A., Barnett N.P. The Influence of Peer and Parental Norms on First-generation College Students’ Binge Drinking Trajectories // Addictive Behaviors. 2020. Vol. 103. Article 106227. http://dx.doi.org/10.1016/j.addbeh.2019.106227

- Duffy M.E., Twenge J.M., Joiner T.E. Trends in Mood and Anxiety Symptoms and SuicideRelated Outcomes Among U.S. Undergraduates, 2007–2018: Evidence From Two National Surveys // Journal of Adolescent Health. 2019. Vol. 65. No 5. Pp. 590‒598. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2019.04.033

- Goh E., Okumus F. Avoiding the hospitality workforce bubble: Strategies to attract and retain generation Z talent in the hospitality workforce // Tourism Management Perspectives. 2020. Vol. 33. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.100603

- Hayes J.B., Parks C., McNeilly S., Johnson P. Boomers to Millennials: Generational Stereotypes at Work in Academic Librarianship // Journal of Academic Librarianship. 2018. Vol. 44. No 6. Pp. 845‒853. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2018.09.011

- Howe N., Strauss W. Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069. New York: William Morrow & Company, 1991.

- Issa T., Isaias P. Internet factors influencing generations Y and Z in Australia and Portugal: A practical study // Information Processing & Management. 2016. Vol. 52. No 4. P. 592‒617. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2015.12.006

- Marcus J., Ceylan S., Ergin C. Not So “Traditional” Anymore? Generational Shifts on Schwartz Values in Turkey // Journal of Cross-Cultural Psychology. 2016. Vol. 48. No 1. Pp. 58–74. https://doi.org/10.1177/0022022116673909

- Ng E., Schweitzer L., Lyons S. New generation, great expectations: A field study of the millennial generation // Journal of Business and Psychology. 2010. Vol. 25. No 2. Pp. 281–292. https://doi.org/10.1007/s10869-010-9159-4.

- Pishchik V. Features of the mentality of generations X, Y, Z // Innovative Technologies in Science and Education (ITSE-2020). E3S Web Conf. 2020. Vol. 210. 20007. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021020007

- Popova S. Teaching Generation Z: Methodological problems and their possible solutions // Training Language and Culture. 2017. Vol. 1. No. 4. Pp. 25–38. https://doi.org/10.29366/2017tlc.1.4.2

- Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants. Part 1 // On the Horizon. 2001. Vol. 9. No 5. Pp. 1‒6. https://doi.org/10.1108/10748120110424816

- Rikel A.M. Perception of Social Maturity Criteria, Self-perception and Value Orientations among Russian Millennials // RUDN Journal of Psychology and Pedagogics. 2020. Vol. 17. No. 3. Pp. 491–503. https://doi.org/10.22363/2313-1683-2020-17-3-491-503

- Rudolph C.W., Rauvola R.S., Zacher H. Leadership and generations at work: A critical review // The Leadership Quarterly. 2018. Vol. 29. No 1. Pp. 44–57. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2017.09.004

- Schenarts P.J. Now Arriving: Surgical Trainees From Generation Z // Journal of Surgical Education. 2020. Vol. 77. No 2. Pp. 246‒253. https://doi.org/10.1016/j.jsurg.2019.09.004

- Tapscott D. Growing up Digital: The Rise of the Net Generation. NY: McGraw-Hill Companies, 1998. 338 p.

- Tapscott D. Grown Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World. NY: McGraw-Hill, 2008. 384 p.

- Twenge J.M. iGen: Why today's super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy and completely unprepared for adulthood and what that means for the rest of us. New York, NY: Atria Books, 2017. 352 p.

- Vasanthi S. Multi generations in the workforce: Building collaboration // IIMB Management Review. 2012. Vol. 24. No 1. Pp. 48‒66. https://doi.org/10.1016/j.iimb.2012.01.004

- White D. Not “Natives” and “Immigrants” but “Visitors” and “Residents” // TALL blog. 2008. 23 July. URL: http://tinyurl.com/4hxvfe (accessed: 10.06.2020).

Благодарности и финансирование. Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект №18-013-00910 «Динамика ценностей поколений как маркер трансформации социальных отношений в российском обществе».

Источник: Пищик В.И. Психологические характеристики «нового поколения»: гомогенность vs гетерогенность // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Психология и педагогика. 2021. Том 18. №1. С. 42–63. doi: 10.22363/2313-1683-2021-18-1-42-63

* ЛГБТ-движение признано экстремистской организацией и запрещено в России. — прим. ред.

.jpg)

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать