Эффективность педагогической деятельности определяется многими факторами. Не последнее место среди них занимает фактор взаимоотношений между педагогом и его воспитанниками. Между тем экспериментально установлено: среди педагогов от 5 до 30% имеют негативные установки на детей и инвертированные установки на нравственность; роль «педагогического образования» и «педагогической деятельности» в формировании профессиональных установок педагога минимальна.

Изучению отношений в системе учитель — ученик посвящены многочисленные психологические исследования как зарубежных, так и отечественных авторов. В определенном смысле этапной в этом плане явилась работа американских исследователей Дж. Брофи и Г. Гуда [5], в которой не только обобщены исследования, касающиеся взаимоотношений учителя и учеников, но и подчеркнута значимость такого феномена, как избирательность отношения педагога к учащимся: к одним учащимся — более позитивное, к другим — более негативное.

В работе других исследователей, Джекобсона и Розенталя [6], где говорится о наличии у педагогов неодинакового, по сути избирательного отношения, подчеркивается, что в основе этого явления лежат определенные установки, создаваемые самими педагогами по отношению к некоторым учащимся, и, что особенно важно, — поведение педагогов зависит от этих установок.

В работах ряда отечественных авторов также можно встретить описание феномена избирательного отношения педагога к детям (А.А. Леонтьев [3], Я.Л. Коломинский [2] и др).

Подтверждение неравномерного отношения педагогов к учащимся было получено в нашем исследовании, проводившемся в конце 80-х годов [1]. В ходе этого исследования была экспериментально подтверждена дифференциация избирательного отношения на две группы: педагогическое принятие и педагогическое отвержение.

Анализируя эти два вида отношений, следует отметить, что внимание исследователей в области педагогической психологии в большей степени должно уделяться феномену педагогического отвержения, поскольку именно он негативно влияет на эффективность педагогической деятельности, и, следовательно, его устранение — задача номер один, решение которой должно предшествовать решению проблемы принятия.

Однако нам неизвестны серьезные, фундаментальные исследования, изучающие генезис, феноменологию данного явления — педагогического отвержения. Рассматривая проявления избирательного отношения педагога к детям, авторы уделяют внимание прежде всего случаям принятия и чрезвычайно редко случаям отвержения, причем лишь на уровне описания отдельных проявлений этого явления, но не исследуя этот феномен специально.

Поэтому мы поставили своей целью исследовать феномен педагогического отвержения, понимаемый нами1 как негативное отношение педагога к учащимся, психологической основой которого является установка.

При этом мы исходили из очевидного положения, что в основе любого отношения человека, в том числе и избирательного, лежит установка как механизм, фиксирующий готовность к определенной деятельности.

Известно, что любые установки характеризуются прежде всего знаком; поэтому установка учителя на учеников (на учеников в целом как на определенную социальную группу) может быть как позитивной, так и негативной. В первом случае эта установка является основой, механизмом позитивного отношения, и тогда говорят о педагогическом принятии учителем учеников. Отсюда, под педагогическим принятием следует понимать позитивное отношение учителя к учащимся, в основе которого лежит позитивная установка.

Во втором случае негативная установка является основой, механизмом негативного отношения, и в этом случае говорят о педагогическом отвержении. Под педагогическим отвержением, таким образом, мы понимаем негативное отношение педагога к учащимся, в основе которого лежит негативная установка на детей (а следовательно, и на свою профессиональную деятельность).

Для реализации представленной выше цели в исследовательском, а не описательном плане необходим методический аппарат, который был бы «конгруэнтен» объекту исследования — установке.

Из теории установки известно, что она может функционировать как на уровне сознания («я знаю, что детей надо любить»), так и на уровне подсознания («я не знаю, почему вдруг сорвалась»).

Известно также, что большинство психологических установок, особенно установок в системе отношений, не осознаётся самим субъектом, хотя они и определяют его поведение.

Подтверждение данного теоретического положения об установках как неосознаваемых человеком регуляторах его поведения, было обнаружено нами на первом этапе экспериментального исследования, когда мы задали учителям вопрос «Имеет ли место вообще в деятельности учителей феномен педагогического отвержения?» и получили утвердительный ответ большинства опрошенных. (Из 158 педагогов 140 ответили «да».) Респонденты указали, что, по их мнению, этот феномен представлен у большинства учителей. Однако на вопрос «Имеется ли у Вас данный феномен?» 42% учителей ответили «нет». Таким образом, мы получили данные, свидетельствующие о функционировании исследуемого нами феномена «педагогическое отвержение» как на уровне сознания, так и на уровне подсознания.

Для проведения экспериментального изучения данного феномена мы среди множества методических инструментов остановились на тесте СОУЛ [4], который по результатам определенияего надежности и валидности в достаточной мере отвечает нашим требованиям: исследовать подсознательные установки. Данный тест, основанный на принципе семантического дифференциала, может регистрировать установку, основан на эффекте проекции и представляет данные в квантифицированной форме, удобной для математической обработки и анализа результатов.

Как и любая методика семантического дифференциала, тест СОУЛ представляет собой технику полярного шкалирования: испытуемый должен оценить объекты, в качестве которых предлагаются определенные слова, по шестибалльной шкале (от -3 до +3), полюса которой определены антонимическими прилагательными типа «веселый — грустный», «хороший — плохой» и т.п. В итоге тест позволяет в 36-балльной шкале (от +18 до -18 баллов) определить не только знак, но и силу установки, которая может даже и не осознаваться самим субъектом.

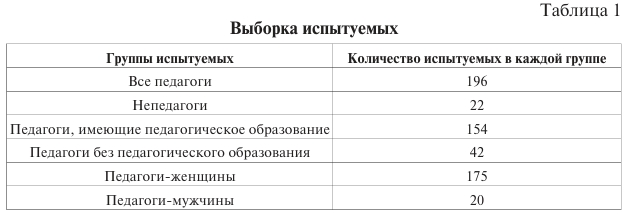

В качестве испытуемых в нашем эксперименте участвовали учителя средних школ, имеющие и не имеющие специальное педагогическое образование, а также непедагоги. Всего — 218 человек. В таблице 1 указаны исследуемые группы и количество испытуемых в каждой группе.

Выборка испытуемых

В ходе компьютерного тестирования исследовались знак и сила установок на следующие группы объектов:

а) дети (в том числе и учащиеся);

б) нравственные категории (милосердие, жестокость и другие);

в) человек (люди) независимо от его социального статуса (исследовалась степень гуманности установки на людей вообще);

г) объекты, на которые у большинства людей положительная установка (друг, солнце) и отрицательная установка (враг, преступник).

По результатам тестирования представлялось возможным выявить иерархию ценностей — ранговые места данных объектов в зависимости от расположенности испытуемого к ним.

По каждой группе испытуемых полученные данные были обработаны с помощью методов математической статистики. В табл. 2 представлены средние значения установок на каждый из перечисленных объектов по каждой группе в отдельности.

Как видно из этих средних данных, у большинства испытуемых вполне адекватные установки: положительные на детей, положительные на нравственные ценности типа милосердие и отрицательные на нравственные антиценности типа жестокость.

Но, поскольку любые средние значения нивелируют внутреннее распределение установок, мы поставили своей задачей определить, какой процент испытуемых в каждой группе проявил негативные установки на детей, на людей, на нравственные ценности, а какой процент — позитивные установки на нравственные антиценности.

Для этого было подсчитано общее количество инвертированных ответов в каждой группе в отдельности, а затем вычислено процентное содержание таких ответов. При этом инвертированным каждый раз считался ответ, прямо противоположный ожидаемому, то есть общепринятому.

В таблице 3 представлены проценты испытуемых каждой группы, проявивших инвертированные установки. И, как оказалось, среди педагогов немало людей, у которых установки на детей были негативными, то есть проявился феномен педагогического отвержения.

Полученные нами данные позволяют сделать следующий вывод: педагогическое отвержение действительно достаточно заметное явление в педагогической практике, и, следовательно, этот негативный феномен необходимо глубоко изучить, с тем чтобы затем найти способ нивелировать его действие и по возможности ликвидировать.

Кроме определения распространенности и характера феномена педагогического отвержения мы поставили своей задачей определить, влияет ли на уровень проявления и, следовательно, на значимость этого феномена такой фактор, как «педагогическое образование». С этой целью мы провели сравнение средних значений из таблицы 2 по критерию Стьюдента в группах педагогов, имеющих профессиональное педагогическое образование, и группах педагогов, не имеющих такого образования.

Как видно из таблицы 4, только по двум оцениваемым параметрам (обозначенным звездочками) имеются различия средних значений на достоверном уровне : педагоги, не имеющие профессионального педагогического образования, выше оценивают такую нравственную категорию, как жалость, и лучше относятся к отличникам. Данное различие подтвердилось затем в беседах с испытуемыми. Многие дипломированные педагоги заявляли, что жалость — это отрицательная черта, от которой необходимо избавляться. Отличники же часто бывают слишком требовательны к педагогам, что воспринимается педагогами как помеха в их деятельности.

По всем остальным параметрам, то есть по явному большинству установок на детей и установок на нравственные категории, педагоги, окончившие педвуз, практически ничем не отличаются (на достоверном уровне) от своих коллег, не учившихся в педагогическом институте.

Отсюда вполне логичен вывод: специальное педагогическое образование (в том виде, в каком оно существовало последние десятилетия) в целом не затрагивает ни установки будущих педагогов на детей — объекты их профессиональной деятельности, ни нравственные установки — базовую основу гуманизации этой деятельности. Как можно полагать, это является определяющим упреком в адрес нас, психологов, которые, обучая будущих педагогов премудростям психологической науки, не занимаются, к сожалению, формированием установок на детей и на нравственные категории. Ведь если бы было иначе, то дипломированные педагоги определенно имели бы более выраженные позитивные установки на детей, более выраженные позитивные установки на категории типа «милосердие», «сочувствие» и более выраженные негативные установки на такие характеристики, как «жестокость» или «зло», по сравнению с не имеющими педагогического образования.

Но, может быть, не так уж все совсем плохо, если предположить, что педагоги, лица, занимающиеся педагогической деятельностью, будут по выраженности этих установок (на детей и на нравственные категории) отличаться от тех людей, которые не занимаются обучением и воспитанием подрастающего поколения. Может, сама деятельность компенсирует отмеченные выше недостатки вузовского образования?

Поскольку, в принципе, основание для данной гипотезы имеется (известно, что специфика деятельности влияет на личностные характеристики, примером чему может служить профдеформация), то мы поставили своей задачей провести сравнение степени выраженности установок на детей и на нравственность у тех, кто занимается педагогической деятельностью, с теми, кого можно отнести к непедагогам.

Представленные в таблице 5 данные несколько отличаются от таковых, обозначенных в предыдущей таблице (где оценивалась роль педагогического образования). При оценке роли педагогической деятельности выяснилось, что из восьми установок на детей различия достоверны только по двум, в частности, на «троечника» и на «подростка» установка более позитивна у педагогов, чем у непедагогов. В то же время при сравнении дипломированных педагогов и недипломированных (см. таблицу 4) они отличались только по одной установке — на «отличника», которого достоверно выше оценивают недипломированные педагоги.

В той же таблице 5 можно отметить, что занимающиеся педагогической деятельностью отличаются от непедагогов по трём из восьми нравственных категорий: первые более положительно оценивают такую черту, как «сочувствие», а также более негативно, чем непедагоги, оценивают такие черты, как «месть» и склонность к расправе. На характер пяти остальных нравственных установок фактор «педагогическая деятельность» достоверно не повлиял: и те, кто занимается педагогической деятельностью, и те, кто ею не занимается, одинаково оценивают и «милосердие», и «жестокость», и другие категории.

В итоге получается, что из шестнадцати анализируемых установок фактор «педагогическая деятельность» повлиял только на пять, что составляет меньше одной трети.

А сопоставление фактора «педагогическое образование» с влиянием фактора «педагогическая деятельность» показало, что на характер отношения к детям несколько больше влияет практика, чем «теория» (процесс обучения).

Таким образом, подводя итоги проведенного исследования, можно сделать следующие выводы.

1. Феномен педагогического отвержения имеет достаточно высокий уровень распространения. Поэтому, учитывая негативное влияние феномена педагогического отвержения на эффективность педагогической деятельности, необходимо глубоко и тщательно исследовать этот феномен, выяснив его детерминанты, генезис, феноменологию и структуру, а затем найти пути его устранения из педагогической практики.

2. Сравнительный анализ влияния педагогического образования и педагогической деятельности на степень выраженности установок на детей и на степень выраженности нравственных установок показал, что:

а) в целом оба этих фактора слабо влияют на отношение к детям — в плане их принятия или отвержения и также слабо влияют на формирование нравственности;

б) в целом фактор «педагогическая деятельность» в несколько большей мере влияет на то, будет ли установка на детей позитивна или проявится «педагогическое отвержение», чем фактор «педагогическое образование»; в такой же степени они влияют и на нравственные позиции педагога, являющиеся фундаментом возникновения либо педагогического принятия, либо педагогического отвержения.

3. В последующем представляется целесообразным проанализировать по обозначенному выше алгоритму — соотносительной роли фактора «педагогическое образование» и фактора «педагогическая деятельность» — возникновение у педагогов и непедагогов инвертированных реакций на детей и на нравственные категории.

Примечания

1 Нам неизвестны более полные определения этого психологического феномена в литературе.

Литература

- Буланова О.В. Особенности социальной перцепции у начинающих учителей // Социология образования. — Т. 3. — Л., 1989.

- Коломинский Я.K. Психология детского коллектива. — М., 1985.

- Леонтьев А.А. Педагогическое общение. — М. — Нальчик, 1996.

- Панасюк А.О. Обвинительный уклон в зеркале психологического исследования // Психологический журнал. — Т. 13. — 1992.— №3.

- Brophy J. E. and Good T. L. Teacher — Student Relationships: Causes and Consequences. — N.-Y., 1974.

- Rosenthal R., Jacobson L. Pygmalion in the Classroom. — N.-Y., 1968.

Источник: Буланова О.В., Панасюк А.Ю. Феномен «педагогическое отвержение»: степень распространенности, роль образования и педагогической практики // Мир психологии. 2002. №1(29). С. 201–208.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Прекрасная статья! Актуальна и сейчас, хотя была опубликована более 20 лет назад. Интересно, что бы получилось сейчас при аналогичном исследовании по тем же методикам?

С уважением к авторм исследования, Валерий Михайлович.

, чтобы комментировать