Год назад ушла из жизни Ирина Алексеевна Зимняя, доктор психологических наук, профессор, академик РАО. Предлагаем вниманию читателей статью И.А. Зимней «Компетенция и компетентность в контексте компетентностного подхода в образовании».

В последнее десятилетие XXI века российское образование характеризуется, как известно, разработкой и внедрением новых стандартов общего (ФГОС ОО) и высшего профессионального (ФГОС ВПО) образования с учетом и на основе компетентностного подхода. Так, в тексте проекта «Фундаментальное ядро содержания общего образования» при утверждении деятельностного подхода в общей парадигме культурно-исторического системно-деятельностного подхода во ФГОС ОО отмечается, что основополагающая для общего образования «концепция универсальных учебных действий также учитывает опыт компетентностного подхода» [Козлов, Кондаков, 2009: 6].

В этом контексте разработчики обоих стандартов, а также авторы многочисленных публикаций по этой проблеме, используя понятия «компетенция» и «компетентность», придают им разное значение, по-разному соотнося содержание этих понятий, что затрудняет их понимание. Об этом свидетельствуют, например, приводимые ниже примеры подобных разночтений. Так, по утверждению авторов концепции ФГОС ОО, деятельностный подход в целом обуславливает определение цели школьного обучения «как формирование умений учиться, как компетенции, обеспечивающие овладение новыми компетенциями» [Кондаков, Кузнецов, 2003: 17-18] (Здесь и далее подчерк. И.З.). При определении в концепции ФГОС ОО конкурентоспособности как одного из приоритетов государственных требований к общему образованию уже фиксируется «формирование компетентности по освоению новых компетенций» [Кондаков, Кузнецов, 2003: 10]. Далее в контексте определения личностного развития обучающихся в этом же тексте отмечается «компетенция уметь учиться» [Кондаков, Кузнецов, 2003: 17]. При этом, как пишут авторы, основные результаты обучения и воспитания «обеспечивают широкие возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности [Кондаков, Кузнецов, 2003: 17], где компетентность (даже не компетенция) выступает как рядоположенная с другими понятиями. Однако, рассматривая коммуникативное развитие обучающихся, авторы определяют его «как формирование компетентности» [Кондаков, Кузнецов, 2003: 17], где последняя читается как родовое, общее понятие по отношению к другим.

Аналогичная картина неоднозначного, затрудняющего понимание содержания понятий «компетенция», «компетентность», представлена и в текстах ФГОС ВПО. Так, в разделе 2 «Термины, определения, обозначения, сокращения» ФГОС ВПО одинаково для бакалавров и магистров говорится, что «результаты обучения — усвоенные знания, умения, навыки и освоенные компетенции», где, согласно этому же тексту, «компетенция — способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области» [14, 2009: 70]. Другими словами, наряду со знаниями, умениями и навыками, студентами должны быть освоены личностные качества как способности применения. При определении обязательств вуза, включающих обеспечение разработки процедур оценки, фиксируется оценка «уровня знаний и умений обучающихся, компетенций выпускников и обеспечения компетентности преподавательского состава» [14, c. 17].

Анализ приведенных текстов ФГОС ОО и ФГОС ВПО, а также многочисленных отечественных и зарубежных публикаций свидетельствует о неоднозначности использования самого понятия «компетенция», которое выступает как то, что добавляется к ЗУН, либо как способность их актуализировать, либо как общее, либо как частное понятие. В то же время, понятие «компетенция» используется и как синоним «компетентности».

В данной статье представлена развиваемая нами с 2003 года [Зимняя, 2003; Зимняя, 2006; Зимняя 2005; Зимняя, Лаптева, Морозова, 2007] точка зрения, соотносимая с позицией авторов «Стратегии модернизации содержания общего образования 2001» [12, 2001], с позицией А.В. Хуторского (2003) [Хуторской, 2003], и разделяемая впоследствии такими исследователями, как Ю.В. Фролов, Д.А. Махотин [Фролов, Матохин, 2004], Ю.Г. Татур [Татур, 2004] и другие. Согласно этой точке зрения, фиксируется правомерность самостоятельного (а не синонимичного) существования и использования термина «компетентность». В соответствии с этой точкой зрения:

а) компетенция и компетентность — суть связанные, но феноменологически разные данности;

б) компетентность основывается на том, что определено, например во ФГОС ВПО как компетенции, включая их в себя;

в) компетентности есть формируемые в образовательном процессе его обобщающие интегративные результаты.

Рассмотрим данную точку зрения в последовательности ее аргументации и в логике ее становления в контексте развития компетентностного подхода, что первоначально было связано в основном с задачами повышения качества ВПО. Так, происходящая в конце ХХ и начале ХХI века в Европе (Доклад ЮНЕСКО [Делор, 1996], Университетская Хартия, 1988; Болонская Декларация 1999; последующие общеевропейские соглашения 2001–2009 [Байденко, 2009]) модификация структуры, оценочных процедур и др. высшего профессионального образования затронула и его результативно-целевую основу, которая впоследствии определялась в терминах компетенции. Первоначально была зафиксирована необходимость формирования в процессе подготовки студентов не только знаний и умений, но и дополнительно к ним компетенций (Бернский симпозиум Совета Европы 1996, Tuning Project 2001–2003 и др.). При этом под компетенциями первоначально понимались (Дж. Равен, 1984) [Спенсер, Спенсер, 2005] до 40 различных качеств, характеристик человека, его деятельности (мотивация, интерактивность, ответственность, ориентация на успех, самостоятельность, аналитичность и др., сформированность, по мнению разработчиков, которых как личностных качеств наряду со знаниями, умениями, могла бы обеспечить более высокое качество ВПО. Последующее расширение понятия «компетенция» уже как всей совокупности влияющих на результат обучения факторов (психофизиологических, сихологических, знаньевых, деятельностных и др.) позволило включить в это понятие наряду с собственно личностными качествами знания, умения субъекта обучения. Далее эта совокупность, обозначаемая термином «компетенции», дифференцируется, в свою очередь, на другие, разные компетенции: универсальные (общекультурные), общепрофессиональные и специальные компетенции с их дескрипторами «знать», «уметь», «владеть», «быть способным». (См. например ФГОС ВПО). В силу этого произошла унификация и абсолютизация понятия «компетенция» в общем контексте трактовки компетентностного подхода как результативно-целевой основы развития и формирования разноуровневых и разнопорядковых компетенций. В рамках этого подхода цель и результат образования определяются в терминах компетенций.

Анализ состояния рассматриваемой проблемы позволяет выделить, прежде всего, три основные толкования самого понятия «компетенция», которые, частично перекрываясь, являются относительно независимыми. Они суть следующие:

- собственно педагогическое, согласно которому компетенция есть задаваемое и подлежащее освоению содержание обучения. Это позиция одного из первых разработчиков компетентностного подхода в российском общем образовании А.В. Хуторского [Хуторской, 2003]. Согласно этой позиции, для разделения общего и индивидуального в содержании компетентностного образования предлагается различать часто синонимически используемые понятия компетенция» и «компетентность». Так, «компетенция — отчужденное, наперед заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для его качественной продуктивной деятельности в определенной сфере» [Хуторской, 2003: 111]. Компетенции, согласно А.В. Хуторскому, включают совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним, это заказ общества к подготовке его граждан. В этой трактовке автора компетентность — это другое явление, это — личностное качество.

- психологическое толкование, генетически восходящее к работам второй половины XX века по мотивации достижения, мотивации успеха (H. Heckhausen, R. White, D.C. McClelland и др.). В соответствии с этим толкованием компетенции понимаются как все интеллектуальные, личностные качества, психологические характеристики человека, которые способствуют освоению содержания обучения и его последующей деятельности. Компетенции суть дополнительные к знаниям и умениям психологические условия. Если сопоставить эти условия реализации деятельности и словарное определение компетенции в «Глоссарии терминов рынка труда, разработки стандартов» ЕФО как «способности делать что-либо хорошо или эффективно» [2, 1997], то еще более очевидно собственно психологическое основание рассмотрения компетенции, в частности в контексте психологии способностей.

В рамках этого направления трактовки компетенций их перечень как условий успешности существенно расширяется. Так, в работе Дж. Равена определены 37 видов или компонентов компетенции (competence), которые обеспечивают успешность деятельности [Равен, 2002: 281–297]. Среди них — уверенность в себе, использование обратной связи, самоконтроль, критичность мышления, способность принимать решения, настойчивость, персональная ответственность, способность слушать других людей и принимать во внимание то, что они говорят, и многое другое. Термином «компоненты компетентности» (competence по Дж. Равенну) отмечаются «те характеристики и способности людей, которые позволяют им достигать личностно значимых целей — независимо от природы этих целей и социальной структуры, в которой эти люди живут и работают» [Равен, 2002: 280]. Дж. Равен подчеркивает, что самое главное для достижения цели — это ее ценность.

Показательным для этого направления трактовки компетенции является материал исследований Tuning project [Шадриков, 2004], в рамках которого были выделены три группы компетенций как самых разнообразных условий, обеспечивающих хорошую, эффективную работу. Это группы инструментальных, межличностных (интерперсональных) и системных компетенций (в состав каждой из которых включены компетенции, во многом совпадающие со списком Дж. Равена). Ниже приводятся группы компетенций, по Tuning Project, куда уже включены знания, навыки, способности.

Инструментальные компетенции: способность к анализу и синтезу; способность к организации и планированию; базовые знания в различных областях; тщательная подготовка по основам профессиональных знаний; письменная и устная коммуникация на родном языке; знание второго языка; элементарные навыки работы с компьютером; навыки управления информацией (умение находить и анализировать информацию из различных источников); решение проблем; принятие решений.

Межличностные компетенции: способность к критике и самокритике; работа в команде; навыки межличностных отношений; способность работать в междисциплинарной команде; способность общаться со специалистами из других областей; принятие различий и мультикультурности; способность работать в международной среде; приверженность этическим ценностям.

Системные компетенции: способность применять знания на практике; исследовательские навыки; способность учиться; способность адаптироваться к новым ситуациям; способность порождать новые идеи (креативность); лидерство; понимание культур и обычаев других стран; способность работать самостоятельно; разработка и управление проектами; инициативность и предпринимательский дух; забота о качестве; стремление к успеху.

Квинтэссенцией данного направления расширения содержания понятия «компетенция» можно считать позицию Л.М. и С.М. Спенсеров, красноречиво выраженную в самом названии книги «Компетенции на работе. Модели максимальной эффективности работы» (англ. 1993) [Спенсер, Спенсер, 2005]. Авторы под компетенцией понимают «базовое качество индивидуума, имеющее причинное отношение к эффективному и/или наилучшему на основе критериев исполнению в работе» [Спенсер, Спенсер, 2005: 9]. Согласно авторам, компетенции — это базовая устойчивая часть человеческой личности. Авторы выделяют пять типов базовых качеств, или компетенций (мотивы; психофизиологические особенности (или свойства); Я-концепция, установки, ценности или образ Я человека; знание; навык), независимо от природы качеств, только в соответствии с их влиянием на эффективность производственной деятельности (в рассматриваемом случае менеджерской деятельности в условиях краткосрочной подготовки к ней).

Если резюмировать содержание этого направления трактовки компетенции, то можно сказать, что это психолого-практическое направление, в русле которого раскрывается содержание компетенций как важных психологических условий эффективности результата деятельности, включающих все, что ее определяет;

в) лингво-психологическое толкование компетенции, в рамках которого (в развитие положения Н. Хомского (1965) о языковой компетенции) она трактуется как некое внутреннее психическое образование, некая программа.

Эта трактовка компетенции берет начало от положения Н. Хомского о «фундаментальном различии» между компетенцией (знанием своего языка говорящим — слушающим) и употреблением (performance), то есть реальным использованием языка в конкретных ситуациях. При этом Н. Хомский подчеркивает, что «только в идеализированном случае... употребление является непосредственным отражением компетенции» [Хомский, 1972: 9]. В действительности же оно не может непосредственно ее отражать. «Противопоставление, вводимое мною», отмечает Н. Хомский, «связано с соссюровским противопоставлением языка и речи, но необходимо... скорее вернуться к гумбольдтовской концепции скрытой компетенции как системы порождающих процессов» (выд. И.З.) [Хомский, 1972: 10]. Эта по сути лингвопсихологическая, фиксируемая И.А. Зимней в этом контексте трактовка [Зимняя, 2003; Зимняя, 2006], где подчеркивается, что в компетентностном подходе компетенция — это порождающее устройство, внутреннее, психическое образование. «Употребление» же есть актуальное проявление компетенции как скрытого, потенциального. Употребление в действительности связано с мышлением, реакцией на использование языка, с навыками и т.д., т.е. оно связано с мотивацией, опытом самого человека. Можно сказать, что в употреблении выявляется психологический склад, личностные особенности человека. В нашей логике «употребление» (performance) и соотносится с понятием компетентность.

Сопоставление трех выделенных нами направлений трактовки компетенции (педагогического, психолого-практического, лингвопсихологического) позволяет утверждать, что она рассматривается следующим образом:

А) компетенции как совокупность того содержания, которое должно быть освоено, это объективная данность, заранее отбираемая, структурированная и дидактически организуемая (педагогическая трактовка);

Б) компетенции как интеллектуальные, психофизиологические качества субъекта как условия успешности освоения им заданного содержания; как произошедшее в результате расширения содержания этого понятия, включение в него самих знаний, умений; трактовка компетенций как способности (психолого-практическая трактовка);

В) компетенции как осваиваемое и освоенное, но не актуализируемое еще содержание, представляющее собой психическое образование, образ содержания знаний, программ их реализации, способов и алгоритмов действий (психолингвистическая).

Именно компетенцию в трактовке (В), рассматриваемую как внутреннее потенциальное когнитивное образование, актуализируемое затем в деятельности, мы понимаем как предпосылку и основу формирования компетентности как актуализированного, интегративного, базирующегося на знаниях, интеллектуально и социо-культурно обусловленного личностного качества, проявляющегося в деятельности, поведении человека в его взаимодействии с другими людьми в процессе решения разнообразных задач. Подчеркнем, компетентность не есть компетенции, она есть — их интегративное воплощение. Компетентности суть личностно и интеллектуально обусловленные, мотивированные проявления компетенций субъекта образовательного процесса в деятельности и поведении. Компетентности суть сложные, разнородные, разноплановые собственно личностные образования, формирующиеся на базе и фундаменте компетенций.

Сопоставление выделенных направлений исследований и трактовок компетенции позволяет представить его результат не только как разные точки зрения, но и как разные точки образовательного континуума, основным субъектом которого выступают обучающиеся. Образовательный континуум в терминах «компетенция» / «компетентность» может быть представлен тремя явлениями, обозначаемыми в настоящее время одним и тем же термином «компетенция». Первая точка континуума соотносится с первым (А) и вторым (Б) направлениями трактовки понятия «компетенция», вторая его точка — с третьим (В) направлением трактовки. Третья точка этого континуума — это компетентность, она представляет результаты образовательного процесса. Как правило, она отдельно и специально в терминах компетенции авторами не фиксируется. Здесь, еще раз отметим, что в нашем понимании компетентность — это прижизненно формируемое, этносоциокультурно обусловленное, актуализируемое в деятельности, во взаимодействии с другими людьми, основанное на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленное интегративное личностное качество человека, которое, развиваясь в образовательном процессе, становится и его результатом. Ниже схематически (рис.1) представлена объектно- субъектная трансформация компетенций в компетентность.

В процессе жизни, во время школьного, а затем профессионального, в частности, вузовского образования у человека формируются социальные (называемые авторами и общекультурные, универсальные, метапредметные и др.), общепрофессиональные и специальные компетентности. К рассматриваемым здесь социальным нами были отнесены компетентности гражданственности, здоровьесбережения, социального взаимодействия, общения (коммуникативная компетентность), информационно-технологическая, организационно-деятельностная и другие. К общепрофессиональным, например, отнесена исследовательская компетентность.

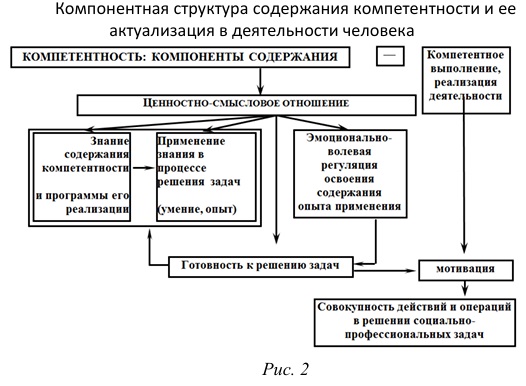

Любая компетентность как интегративное явление имеет уровневую структуру, в которую входят три уровня. Нижний базовый уровень — это интеллектуальные действия (анализ, синтез, обобщение, планирование, прогнозирование и т.д.), нормальный уровень развития которых служит предпосылкой становления и формирования компетентности. Второй уровень включает личностные качества человека, определяющие характер проявления его компетентностей. К этим качествам относятся целенаправленность, ответственность, самостоятельность, организованность, креативность и другие. Обращает на себя внимание сходство, а в большинстве случаев и совпадение этих качеств с теми, которые были приведены в списках Ж. Делора и Тuning Project. Третий (верхний) уровень структуры компетентности представляет ее содержание, имеющее компонентный состав.

Трактовка компонентного состава содержания компетентности основывается на предложенной авторами «Стратегии модернизации содержания общего образования» ее определении. Согласно определению, «это понятие шире понятия знания, или умения, или навыки, оно включает их в себя. Понятие «компетентность» включает не только когнитивную и операционально-технологичнские составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую» [12, 2001: 14]. Расширение, конкретизация, переосмысление этих положений применительно к нашей трактовке компетентности и ее уровневой структуры позволили представить компонентный состав ее содержания ниже следующим образом. Он включает:

а) знание содержания компетентности (когнитивный аспект);

б) умение, опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях (поведенческий аспект);

в) ценностное отношение к содержанию, процессу и результату актуализации компетентности (ценностно- смысловой аспект);

г) эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления компетентности (регулятивный аспект);

д) готовность к актуализации проявления компетентности в разнообразных ситуациях решения социальных и профессиональных задач (мотивационный аспект).

Конкретный компонентный состав компетентности приводится на примере коммуникативной компетентности [Зимняя, 2012].

Коммуникативная компетентность определяется нами как: а) прижизненно формируемое на базе врожденной языковой способности приобретения и использования языковых средств и речевых способов формирования и формулирования мысли, б) этно-социо-культурно обусловленное личностное качество человека, в) актуализируемое его рецептивно-продуктивной речевой деятельностью в процессах вербального общения и г) реализующее высшую психическую функцию человека — коммуникативную (ВКФ).

Коммуникативная компетентность как достигаемый в объемном многоплановом разном по стилю и жанру общении результат имеет также как и все другие виды компетентности человека, компонентную структуру. Она включает такие компоненты, как: знание, умения (опыт), ценностно-смысловое отношение к цели и содержанию актуализируемой компетентности, эмоционально-волевую регуляцию и готовность к проявлению в деятельности. В структуре коммуникативной компетентности эти компоненты имеют свое специфичное наполнение. Оно состоит в следующем: первый компонент — это лексикон (тезаурус), правила сочетаемости слов и грамматического оформления предложения, текстовые фреймы; второй — это узус и норма порождения и понимания высказывания и текста в разных условиях общения как сформированный опыт, третий — это значимость условий и предмета высказывания и понимания принимаемого сообщения, определяющая включенность человека в общение; четвертый – это произвольная регуляция речевой деятельности в соответствии с условиями общения на основе ее рефлексии; пятый — это готовность включаться в общение адекватно любой его ситуации. Проведенные исследования подтверждают автономность каждого из компонентов при неразрывности их связи в целостной структуре коммуникативной компетентности.

Здесь еще раз подчеркнем, что компетентность — это проявляемое в деятельности, в решении человеком разнообразных социальных и профессиональных задач интегративное личностное качество. Приводимая ниже схема, демонстрируя компонентный состав содержания компетентности, внутренние связи между его компонентами, в то же время иллюстрирует деятельностную природу компетентности (рис.2).

Компонентная структура содержания компетентности и ее актуализация в деятельности человека

Каждая из формируемых в жизни человека компетентностей представляет лишь определенную сферу его деятельности, тогда как одной из существенных задач любого образовательного процесса и тем более задач высшего профессионального образования является формирование некоего целостного качества человека, его способности эффективно выполнять предусмотренную образовательной программой учебную, а затем профессиональную деятельность. В формате компетентностного подхода в качестве такого целостного интегрированного результата образовательного процесса в вузе выступает единая социально-профессиональная компетентность выпускника (ЕСПК) (см. рис 3).

ЕСПК по содержанию вбирает, включает в себя содержание всех формируемых социальных (общекультурных, универсальных, надпредметных), общепрофессиональных и специальных, предметных парциальных компетентностей. Структура ЕСПК представляет собой сложное образование, каждый блок, уровень, компонент которого — есть результат учебной деятельности студента. ЕСПК объединяет парциальные социальные и профессиональные компетентности, формируемые на едином интеллектуально-личностном основании или на основании двух выше рассмотренных нижних уровней структуры любой компетентности.

В заключение отметим, что представляемая нами трактовка понятий «компетенция», «компетентность», «единая социально-профессиональная компетентность» в их взаимосвязи может в значительной мере упорядочить понимание этих понятий, представляя интерес как в теоретическом, так и в учебно-методическом плане.

Литература

- Болонский процесс: результаты обучения и компетентностный подход (книга — приложение 1) / Под науч. ред. д-ра пед. наук профессора Байденко В.И. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2009.

- Глоссарий терминов рынка труда, разработки стандартов образовательных программ и учебных планов. Европейский фонд образования. – ЕФО, 1997.

- Делор Ж. Образование: сокрытое сокровище. – UNESCO, 1996.

- Зимняя И.А. Ключевые компетенции — новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. 2003. № 5.

- Зимняя И.А. Компетентностный подход. Каково его место в системе современных подходов к проблемам образования (теоретико-методологический аспект) // Высшее образование сегодня. 2006. №8.

- Зимняя И.А. Общая культура и социально-профессиональная компетентность человека // Высшее образование сегодня. 2005. №11.

- Зимняя И.А., Лаптева М.Д., Морозова Н.А. Социальные компетентности, выпускников вузов в контексте государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования и проекта TUNING // Высшее образование сегодня. 2007. №11.

- Зимняя И.А. Коммуникативная компетентность: психологическая характеристика // V Съезд Общероссийской общественной организации «Российское психологическое общество». Материалы участников съезда. Т. 1. – М.: Российское психологическое общество, 2012.

- Концепция Федеральных Государственных Образовательных Стандартов Общего Образования (проект) / Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. – М., Просвещение, 2008.

- Равен Дж. Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие и реализация. – М., 2002 (англ. 1984).

- Спенсер Л.М., Спенсер С.М. Компетенции на работе. Модели максимальной эффективности работы: Пер. с англ. (1993). – М.: HIPPO, 2005.

- Стратегия модернизации содержания общего образования. Материалы для разработки документов по обновлению общего образования. – М., 2001.

- Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели качества подготовки специалистов // Высшее образование сегодня. 2004. №3.

- Федеральные Государственные Образовательные Стандарты Высшего Профессионального Образования: законодательно- правовая база проектирования и реализации. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, Координационный совет УМО и НМС Высшей школы, 2009.

- Фролов Ю.В., Махотин Д.А. Компетентностная модель как основа оценки качества подготовки специалистов // Высшее образование сегодня. 2004. №8.

- Фундаментальное ядро содержания общего образования (проект) / Под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – М., Просвещение, 2009.

- Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. – М., 1972 (англ. 1965).

- Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения. – М.: Изд-во МГУ, 2003.

- Шадриков В.Д. Новая модель специалиста: инновационная подготовка и компетентностный подход // Высшее образование сегодня. 2004. №8.

- Tuning educational structures in Europe/ Line 1. Learning Outcomes/ Competencies methodology, 2001–2003. Phase 1. http://www.Relint.Deusto.es/TuningProject/index.htm

Источник: Зимняя И.А. Компетенция и компетентность в контексте компетентностного подхода в образовании // Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики. 2013. №4(4). С. 16–31.

.jpg)

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать