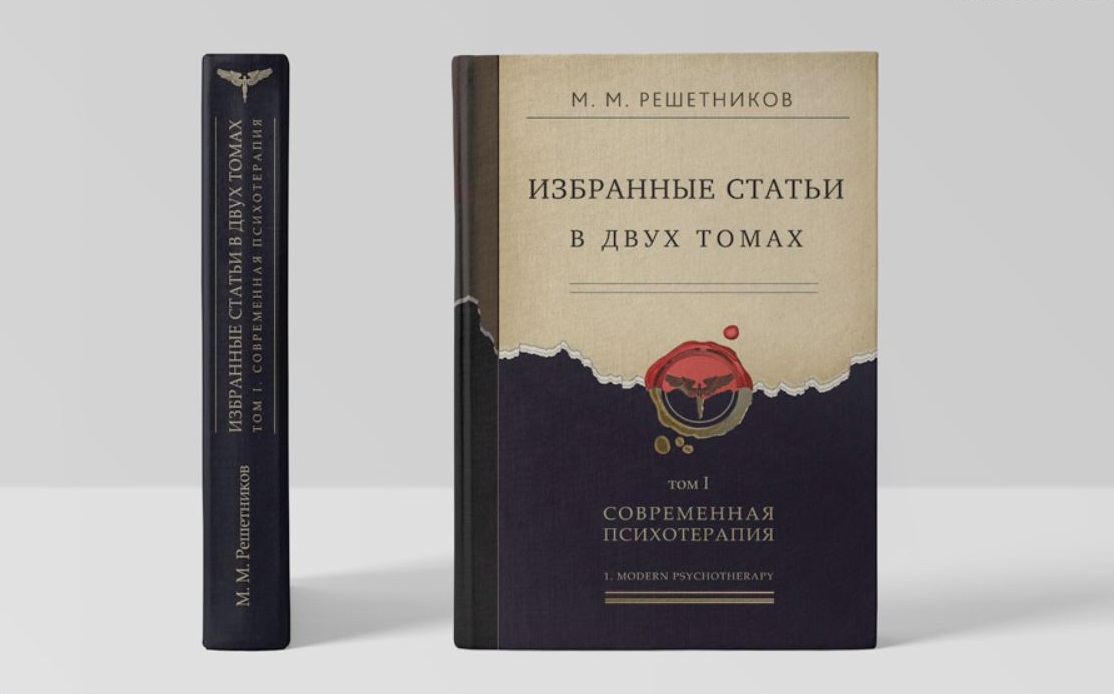

Предлагаем вниманию читателей фрагмент книги «Чашечка кофе для умного читателя (размышления психотерапевта о том, зачем встречаются клиент с психологом и что они при этом делают)» заведующего кафедрой психологического консультирования, руководителя программы дополнительного профессионального образования «Психологическое консультирование: теория и практика» Института практической психологии «Иматон» Л.Г. Исеева.

Три функции психотерапии

Первую функцию можно назвать лечебной. Хотя это не совсем то, привычное для нас лечение, с которым мы сталкиваемся в рамках традиционной медицины. Психолог не равен психиатру. Хотя бы потому, что он не выписывает лекарств. Но это внешний и не принципиальный признак их отличия. Их разница состоит в том, что они имеют дело с различными реальностями.

Реальность, с которой работает психиатр — это реальность психической болезни. Его взгляд, его мышление — это взгляд врача на больного. А больной, в своей роли больного, в принципе, существо пассивное. Его активность состоит только в том, чтобы правильно выполнять все предписания врача. Это понятно, потому, что болезнь — это не то, что можно вылечить одним своим желанием или только пониманием.

В противоположность этому, психолог имеет дело с неврозом. В этом месте я прошу читателя быть терпимым к тому, что я собираюсь сказать. Дело в том, что понятие невроза довольно запутано. Так же, как и понятие психотерапии. Существует чисто медицинский термин «невроз». Так же и психотерапией часто называют то, что, по сути, является частью психиатрии. В то же время, в современной психологической литературе существует такое понимание невроза, которое в корне отлично от медицинского. Это «невроз в широком смысле этого слова», с которым и имеет дело не медицинская психотерапия (или практическая психология). До сих пор не существует четкого определения, что же это за невроз такой. Но если говорить приближенно, то это такой комплекс психологических состояний, который возникает из внутреннего конфликта человека, из конфликта внутри его сознания.

Понятно, что лечением здесь будет не медикаментозное вмешательство в физиологические процессы, но разбор и разрешение этого конфликта. От этого и та специфика психотерапевтического лечения, отличная от привычного, медицинского.

Вторая функция — просветительская. Читатель, помнишь ли ты, что ты изучал в школе? Практически все предметы относятся к сфере внешнего мира. Современное образование, будь это начальное школьное, среднее или высшее, учит нас ориентироваться в каких-то сферах мира, окружающего нас извне. Вы не встретите там программы по обучению осознавания своего тела, своих чувств, своих мыслей и желаний. Взрослый человек с высшим образованием зачастую не знает, можно ли самому влиять на свои собственные чувства. Каждый знает, что нужно утром чистить зубы, но не знает элементарных правил психогигиены. И это двадцать первый век!

Неудивительно, что современная психология берет на себя эту функцию, делая это через личные консультации, семинары и книги.

Третья функция связана с тем, что современная психотерапия начинает претендовать не только на статус лечебной организации, но и пытается проявиться как новая культура. Наш мир, наше время, в которое мы живем очень непростое. Экономическая нестабильность рождает психологическую неуверенность. Темп времени таков, что с ним не всем удается справиться. Плюс к этому отсутствие четких ориентиров и ценностей. К сожалению, большинство культурных систем не может обеспечить прибежища для потерявшегося в современном мире человека. И тогда практическая психология по праву системы, изучающей реальную жизнь человеческого существа, начинает предлагать новые ценности и ориентиры. Это не так уж плохо, т.к., она имеет на это право. Это с одной стороны, с другой стороны, в настоящее время не существует единой синтетической психотерапевтической культуры, но ряд не всегда согласованных между собой направлений.

Зачем человек приходит к психологу?

Интересно, что часто этот конкретный вопрос заменяется другим: почему человек обращается к психологу? Я плохо отношусь к слову «почему». В нашем сознании это слово превращается в ловушку. «Потому, что сам не может справиться, потому, что слабый, потому, что «псих». Или даже: «потому, что модно, друг посоветовал». Тут, в принципе, еще много всякой ерунды может быть, главное, что все эти псевдо-объяснения внешние или даже внешне оценочные по отношению к тому, для чего же, действительно, человек к психологу пришел.

Может быть, для того, чтобы понять, зачем же человек приходит к психологу, стоит разобраться в том, что они могут делать и, главное, сделать на этих встречах.

Не обещаю, что данная книга полностью сможет ответить на эти вопросы. Просто приглашаю Вас на чашечку кофе. Посидим, поговорим, подумаем вместе. Я готовлю место, готовлю слова, свои мысли по поводу. За Вами же право активного участия во всей этой затее.

Маленькое предупреждение. В настоящее время в нашем мире много различных психологических теорий. Психоанализ имеет свою теорию психики человека, а соответственно и способов того, как приводить ее в норму, гештальт-подход другую, психосинтез третью и так далее и так далее. Как же разобраться в том, какая из них более правильная. А ведь это важно для того, кто ищет своего психолога. Какое направление он представляет — истинное или ложное. Вдруг он будет воздействовать на меня, исходя из ложных обо мне представлений. Как разобраться? А разбираться и не нужно. Если Вы думаете, что психологические теории описывают некую истину о человеке, то Вы ошибаетесь. Ни одна теория не может претендовать на то, чтобы правильно описать реальность, потому что реальность всегда будет сложнее ее описания. Но что же тогда делает теория, если не описывает истину о реальности? Дело в том, что любая теория — это язык, или система операций, способов, воспользовавшись которым исследователь может понять (построить) истину о конкретной ситуации. «Именно здесь, именно у этого человека все происходит таким вот образом». Получается, что теория — это как бы пособие для исследователя. На что ему обратить внимание в первую очередь, на какие вопросы получить ответ для того, чтобы понять, что происходит в душе его конкретного пациента. И разные теории — это просто разные языки, описывающие одну и ту же реальность.

Это может показаться кощунственным, но тогда получается, что книги, которые мы читаем, могут быть не только полезными, но и вредными. Ведь в книгах невозможно уйти от обобщений или от того, что часто называют принципами. Если Ты, читатель прочитал о каком-то красивом принципе, то ты можешь воспринять его как истину о реальности, а не как мягкий совет обратить на что-то важное свое внимание. Заметьте себе, именно обратить внимание, но не обязательно поверить.

Рассмотрим пример. Один из принципов в работе психолога — это не давать советов, клиент должен самостоятельно прийти к своему решению. Так как в нашей работе с клиентом мы взаимодействуем друг с другом, нам важно знать, как нам обоим относиться к данному принципу, данной идее. А как Вам кажется, правильный принцип? Как бы Вы к нему отнеслись, если бы сами были клиентом? Есть ли в этом принципе некая истина, которую нельзя преступать? Вся беда таких идей состоит в том, что они сформулированы и, к сожалению, понимаются как правила. Так нужно, так правильно. Но я на своих консультациях иногда даю советы. Потому, что воспринимаю этот принцип не как правило, а как мудрый и мягкий совет: «Леня, обрати внимание на то, как человек воспринимает твои слова. Слышит ли он их, согласен ли с ними, а если согласен, то, действительно ли согласен, является ли его согласие плодом его внутреннего решения, а не просто поверхностным «угу». Он мог согласиться не с тобой, а с авторитетом, или потому что очень хочется скорее хоть что-то взять, но такое соглашение мнимое. Обрати внимание на то, является ли его ответ его внутренним решением».

Имеет ли право мой клиент просить у меня совета? Конечно, да! Только мы будем очень внимательны и осторожны, чтобы не спутать реальный совет с мнимым согласием.

То, что я хочу тебе сказать, мой читатель, мое послание (предупреждение): «Пусть между нами всегда будет чашечка горячего кофе (или чая). И прежде чем поверить мне на слово или, наоборот, сказать: «Ну это чушь!», сделай добрый глоток, почувствуй вкус любимого напитка, побудь секунду-две в себе и после этого ответь. Единственное, чего бы мне не хотелось, чтобы к старым любимым стереотипам (безжизненным идеям) у тебя прибавилось бы пару-тройку новых из моей книги».

Начало (ожидания)

В психологии существуют свои традиции, например, традиционным обращением психолога к своему клиенту может быть такое: «Что с Вами происходит сейчас, что Вы переживаете, какие чувства, мысли, ощущения?» Вот такое приглашение к маленькой медитации на осознавание текущего момента. С чем Вы пришли на нашу встречу, с какими чувствами, мыслями, с каким настроением берете эту книгу? Действительно, это важно — с чем человек пришел, что принес с собой на встречу, какой он «здесь и теперь».

Такое «здесь и теперь» имеет свою структуру. Мы входим в наше настоящее, внося в него свое прошлое и смотря в наше будущее. В «здесь и теперь» сразу три времени. По определению Августина, это настоящее-прошлое, настоящее-настоящее и настоящее будущее. Мы живем из прошлого в будущее. Это наша активность и наши ожидания.

Вообще, большинство запутанностей, обид и проблем происходит из-за несоответствия других людей нашим ожиданиям. Представьте себе супружескую пару, прожившую вместе более трех лет и теперь пришедшую к психологу разбираться в своих конфликтах друг с другом. Я спрашиваю каждого из них: «Вы знаете, что ваш партнер ожидает от вас». Каждый из них знает то, что он хочет от другого, но не знает, что хотят от него. Мне интересно, что же они делали все эти три года!

Итак, когда встречаются клиент и психотерапевт, это всегда встреча двух миров, имеющих свои истории. И это всегда встреча двух ожиданий.

Ожидания клиента. Ко мне приходят очень разные люди, и у них самые разные ожидания. Многие из них хорошо осознают то, что они ждут от меня, для других такой вопрос — неожиданность. Но даже если человек не знает, не осознает этого, все равно, пусть и бессознательно, но что-то он ожидает от нашей встречи. Часто люди говорят: «Я не знаю, зачем пришел, на всякий случай». Или даже: «Я ничего не жду, готов ко всему, что случится». Это значит, что человек не осознает или скрывает от самого себя свои желания.

Я хочу рассказать о некоторых типичных ожиданиях, которые встречаются у людей, приходящих на прием к психологу.

Ожидания совета (инструкции)

В принципе, это вполне понятное ожидание. Если человек запутался в ситуации, попал в тупик и не видит выхода из него, то ему так хочется, чтобы кто-нибудь просто подсказал: «Иди туда, выход там». «Действительно, как здорово! Спасибо большое, теперь я знаю, что делать и куда идти». И все бы хорошо, но, к сожалению, с такими ситуациями, где нужен просто совет, приходит один из тысячи, да и то редко. Обычно ситуация бывает сложнее, т.е., ситуация переживается человеком как неразрешимая не потому, что человек логически ее недопонимает, а потому, что есть еще что-то кроме логики, мешающее ее воспринять по-другому. Часто люди так и говорят, что они понимают, как нужно, но не могут, что-то им мешает. В этих случаях совет просто не поможет.

Ожидание «таблетки» (магии)

Вообще, я очень хорошо понимаю всех, кто хочет изменить что-то в своей жизни по мановению волшебной палочки. Как бы это было здорово, если бы это было возможно! И чихать на тех, кто талдычит, что мол, ад — это исполнение всех желаний и что ценны те достижения, которые заработаны трудом, а легкие победы мы не ценим. Я бы и сам от волшебной палочки, да и от таблетки счастья не отказался. Мне даже кажется, что такое желание не есть проявление какой-нибудь там лени, а память (предчувствие) о том, что где-то глубоко в нас есть силы, способные на чудеса. Стоит только захотеть и можно полететь. Мало того, я знаю, что это так. Можно стать счастливым. Вот только невозможно сделать это для другого (читай, за другого). Поэтому приходится учить, как самому сделать себе таблетку. Может быть, это оттого, что такие волшебные вещи строго индивидуальны — что подходит для одного, не подойдет другому.

Ожидание сочувствия

Есть те, кто приходит на прием за сочувствием. Это действительно очень важно — быть выслушанным. Часто в душе копится то, что по какой-либо причине не может человек открыть своим близким. И что бы это ни было, накапливаясь, оно перерастает в напряжение. Всем известен феномен незнакомого попутчика. Незнакомому человеку иногда бывает легче раскрыть душу, поплакаться, получить сочувствие и уйти, зная, что больше его не встретишь. Действительно, после этого становится легче. На какое-то время. Сняв первое напряжение, мы, чаще всего решаем саму проблему. И если причина, из-за которой напряжение появилось, не снята, то напряжение возникнет вновь. Поэтому очень важно то, что же лежит за этим желанием, чтобы тебе посочувствовали. Признания того, что ты человек, достойный большего, чем то, что ты получаешь? Но если я дам тебе такое признание, разве тебе этого достаточно? Тебе не хватает любви? Любовь психотерапевта излечит тебя? Или что-то другое?

Сочувствие — это лишь первый шаг к настоящему признанию, к настоящей любви, к тому, чтобы тебя действительно услышал мир. Пойдем дальше?

Я привел примеры только нескольких типичных ожиданий. На самом деле их столько, сколько людей. И это нормально, когда человек не понимает, не осознает того, с чем же он пришел. Совсем необязательно он должен четко знать, что же он хочет. Выявление ожиданий и постановка целей нашей работы может стать первым этапом нашего совместного исследования. Единственное, что мне нужно — это готовность к сотрудничеству.

Ожидания психолога от клиента

Ожидание — не пассивный процесс. Не то, чтобы я сидел и ждал чего-то от своего клиента. Например, что вот он сейчас сам начнет как-то работать. Это, скорее, мое требование к нему. И здесь важно два момента. Первый: я как человек со своими мыслями, чувствами, со своей личностной историей, со своими надеждами и желаниями. И второй, я как психолог, специалист, который начал работать. Мои ожидания — это и ожидания человека и ожидания психолога. Как человеку, мне важно осознавать те случайные, ситуативные переживания, которые я испытываю и которые могут проявиться в наших отношениях. Если я их осознаю, то могу их контролировать. Например, передо мной сидит красивая женщина, и она мне нравится. Причем, я замечаю, что она слегка заигрывает со мной. Если я осознаю свои переживания, то я уже могу проанализировать их как профессионал. Я знаю, что мои чувства могут нарушить нашу работу, поэтому я могу дать возможность им уйти.

Как психолог я довольно многого ожидаю от своего клиента. Но здесь мои ожидания не являются случайными эмоциональными всплесками, но исходят из моего понимания того, что есть психотерапия, что мы делаем в этом процессе, на чем должна основываться наша работа. Другими словами, мои ожидания от клиента — это моя профессиональная позиция. Мое некое: «это так», то, с чем нам обоим надо считаться. Чем лучше я осознаю свою позицию (по сути, основу нашего взаимодействия), чем она более прочная и даже жесткая, тем мягче мое поведение. Тем более гибким я могу быть с моим клиентом и тем более принимающим. Что же это за основа, позиция, ожидание, в конце концов, требование от меня к моему клиенту?

Мое требование к клиенту — это обратная сторона того, что я ему предлагаю. Я предлагаю ему сделать исследование, исследование того, что с ним происходит, причем предлагаю провести его совместно. И я утверждаю, что исследовать другого человека без его активного участия в этом процессе в принципе невозможно! Это то, что я утверждаю без доказательств. Со мной можно согласиться или не согласиться. С этим утверждением можно спорить или доказывать его логичность или правильность. Единственное, что невозможно сделать с этим утверждением, это его игнорировать.

Итак, еще раз: «Я не могу воздействовать на другого человека без его сознательного согласия на участие в этом процессе». Диалог в моей голове: — Это, конечно, не так. Существуют реальные методы психологической помощи, в которых не участвует сознание человека. Это и Эриксоновский гипноз, и многие техники НЛП. Этими техниками можно пользоваться, чтобы снять боль, страх, напряжение. Я сам пользуюсь ими в своей практике.

— Да, это так, и тем не менее, я утверждаю, что этот принцип правильный. В нем есть уважение к клиенту как к сознательному, выбирающему существу. Он основывается на том, что в самом человеке есть сила, которая поможет ему выздороветь.

— И тем не менее ты пользуешься методами, противоречащими ему.

— Здесь важно правильное соотношение. Я же не против и обезболивающей таблетки, и даже гипноза, хотя какое уж здесь сознательное участие в процессе. Но если я буду жестко принципиальным в главном, то могу быть мягким и допускающим в частностях.

Какой странный диалог получился. Как раз до этого я говорил, что невозможно игнорировать сознательное участие клиента в нашей совместной работе. Это моя позиция и это мое требование к моему клиенту. Сознательное участие. «Здравствуй, мой клиент. Когда ты приходишь ко мне, я жду от тебя активности и сознательности. Это не просто требование к тебе. Это механизмы, ведущие к здоровью. Конечно, ты можешь сидеть в этом кресле и пассивно ждать того, что же я для тебя сделаю. Без проблем. Сиди на здоровье. Но тогда эффективность нашей работы будет близкой к нулю. Что же касается сознавания, здесь стоит чуть-чуть пояснить». Человек умеет сознавать двумя способами. Хотя в русском языке такого разделения нет, в английском они различаются. Consciousness — слово, означающее привычное для нас действие: знать о чем-то, думать о чем-то. Это чисто интеллектуальное действие. «Я думаю о том, что я человек». Для кого-то это звучит гордо, кто-то считает, что в этом слове звучит экзистенциальное отчаяние. В любом случае такое сознание не полно. Я могу сознавать существование других стран или людей и ничего не чувствовать по этому поводу. Одна моя клиентка через полгода работы с удивлением воскликнула: «Ух ты, оказывается у меня есть руки! Я всегда знала об этом, но по настоящему их не чувствовала».

Читатель, возможно, ты уже догадался о том, чего же здесь не хватает. Действительно, здесь не достает чувств и телесности.

Маленькое отступление. Очень часто, прочитав определенное количество книг по психологии, позанимавшись в группах или даже пройдя какие-то консультации у психолога, люди начинают считать, что психотерапия (гештальт, во всяком случае) это работа с исключительно с чувствами (эмоциями, переживаниями). Это и так, и не так. Не так, потому что психотерапевт имеет дело со всеми процессами, участвующими во взаимодействии человека с миром. Это и мышление, и память, и внимание. А так, потому что наша западная культура опиралась в первую очередь на интеллект, чувства же рассматривались как принципиально вторичные. Такое разделение человека на две неравноценные части привело к перекосу и психотерапевту просто приходится восстанавливать равновесие, уделяя внимание, в первую очередь, эмоциональным отношениям.

Awareness. Ближе всего это слово можно перевести как «осознавание» или «осознанное понимание». Это такое целостное восприятие себя в ситуации, в которой участвуют все составляющие «Я». Телесные ощущения, мышление, чувства и действие. Такое осознавание больше похоже на динамическое переживание «так есть». Сознательное участие — это и осознавание, и активное участие. Действительно, я не могу построить твой дом за тебя, потому что это уже будет мой дом. Я могу только помочь тебе строить твой дом. Эта идея, кажется, лежит на поверхности. В таком выражении она проста и понятна. Так ли? Проста ли, понятна ли? Если кто-то из Вас, тех, кто читает сейчас эти строки, скажет: «конечно, все ясно», то я не удивлюсь, но попрошу немного приостановиться. Эта идея понятна Вам на уровне сознания (Consciousness) или на уровне осознавания (Awareness)? Вам просто понятна ее логика или Вы осознали ее как свою собственную, имеющую непосредственное отношение к Вашей судьбе? А если эту идею выразить чуть-чуть более лично, возможно, она будет звучать так: «То, что я строю сейчас в своей жизни, нуждается только в моих собственных усилиях. Никто не в силах сделать что-либо за меня». Или, может быть, даже так: «Если я позволю кому-то вмешаться в мою жизнь, то я сам не сделаю в ней что-то важное, оставлю в своей душе и в своей судьбе некую незаконченность, некую напряженность. И такая напряженность — шаг к саморазрушению».

То, что я сейчас делаю, это немного провокация. Я усилил, утрировал силу, скрытую в данном высказывании. Не знаю, достигла ли своей цели моя провокация. Что бы проверить это, попробуйте, мой читатель, почувствовать, на сколько сильнее теперь воспринимается тобой данная идея. Появились ли в ней новые грани, новые значения? А я сам проверю это так: попробую сам стать читателем и осознать свою реакцию. И первое, что сразу возникает, это отвержение, так как за этими словами можно услышать такое скрытое послание: «Делай все сам, не ищи ничьей помощи». И я вспоминаю, что, действительно, довольно часто люди воспринимают такую позицию (Я не делаю за тебя твою работу, я лишь помогаю тебе делать ее эффективно) как пренебрежение. Если воспринять эту идею поверхностно, только на интеллектуальном уровне, она быстро начинает обрастать разными случайными эмоциональными интерпретациями и толкованиями (подобно этому пренебрежению). На самом деле в этой позиции есть глубина, для понимания которой требуется воспринять ее, во-первых, абсолютно безоценочно и, во-вторых, как нечто радостное.

«Я говорю тебе то, что я знаю нечто очень важное, то, что я сам воспринимаю как радостное. Это такая тайна, которая, в отличие от простого секрета, спрятанного от ищущих глаз, открыта всем, но воспринять ее не просто. Я говорю тебе о том, что ты активное существо. Я говорю тебе, что ты с самого своего рождения, с первых дней своей жизни сам строишь свою судьбу. Ты делаешь это чем-то очень важным и глубоким в тебе. Еще я говорю тебе о том, что знаю: ты не всегда можешь пользоваться этой своей силой. Я знаю, что ты здесь потому, что потерял возможность управлять ей. И это не обвинение. Мое послание к тебе радостно, потому что ты активное существо. Я обращаюсь к твоей активности, к твоей силе, а не к той запутанной, невротической части тебя, которая все равно ничего не слышит. Я говорю тебе: ты есть, и я ожидаю от тебя, что ты сможешь быть».

Это чем-то похоже на то, что в психоанализе называется психотерапевтическим альянсом. Психоаналитик с самого начала договаривается со своим клиентом о том, что у клиента существуют как бы две части: невротическая и здоровая (для психоанализа это разумная часть). Разумная часть, та, которая понимает, что нужно как-то бороться за свое здоровье, что психотерапевт — тот, кто помогает в этом. Эта часть умеет адекватно воспринимать происходящее или то, что логически обоснованно. И психоаналитик говорит ей: «Во время нашего лечения могут возникать различные состояния, идущие от невротической части (депрессия, отчаяние, желание все бросить, даже агрессия к аналитику). Но разумная часть должна быть все время бодрствующей. И тогда я, твой аналитик, смогу всегда обратиться к ней, опереться на нее».

Когда я смотрю на своего клиента, я вижу в нем не только невротическую и разумную части. Скорее так: я вижу в нем запутанную невротическую часть и здоровую активную сердцевину, которую, по моему личному мнению, просто невозможно уничтожить до тех пор, пока человек жив. И я хочу опираться на нее.

Мое ожидание, мое требование — это требование к вниманию моего клиента. «Будь внимателен к тому главному, что скрыто в твоем сердце, замечай и осознавай любые проявления своей силы, а с запутанностью я помогу тебе разобраться».

Итак, мое ожидание осознанного активного участия — это не требование в привычном смысле, это не значит, что мой клиент станет проявлять его прямо сейчас. Если бы этого можно было ожидать, то я бы просто положил ему руку на плечо и сказал бы: «Давай, я знаю, что ты как рожденное в этот мир существо имеешь силу прямо сейчас опереться на нее и выйти из той запутанной каши, в которой сидишь. Раз, два, три, живи счастливым!» Я так не делаю, потому что знаю, на это нужно время и усилия твоего внимания. Поэтому я буду мягким с тобой, пока мы работаем. Поэтому я буду очень жестким с тобой, каждую минуту говоря тебе: «Давай просыпайся!»

Леонид Григорьевич, помните известную молитву Этингера...

Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого.

Вот за этим к психологу и приходят.

, чтобы комментировать

Приходят по пяти. как минимум, мотивам. И с одним смыслом.

, чтобы комментировать