Предлагаем вниманию читателей фрагмент методического пособия Т.О. Гордеевой «Мотивация школьников XXI века: практические советы».

Мотивация: составляющие и источники

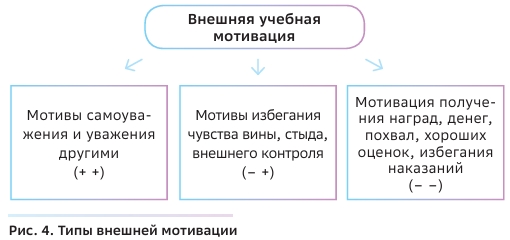

Главная характеристика мотивации учебной деятельности — соотношение в ней внутренней и внешней составляющих из двух качественно разных типов мотивов, различающихся по своим следствиям и эффективности. Анализ этих двух типов мотивации дает основания утверждать, что важно не столько наличие ее самой, сколько ее качество, относительная представленность внутренней и внешней мотиваций. При внутренней мотивации деятельность ребенка запускается самим учебным процессом, интересом к нему, искренней радостью от его осуществления. Под внешней понимаются разного рода стремления, стимулирующие выполнение деятельности не ради процесса, а ради вознаграждений, которые дает достижение высокого результата. Школьник может учиться, чтобы повысить самооценку, уважать себя и гордиться собой, а еще чтобы не испытывать чувство вины, получить похвалу и признание значимых людей, денежные вознаграждения и другие подарки. При внешней учебной мотивации выполняемая учебная деятельность является средством достижения других, внеучебных, но значимых для ребенка целей. Внешняя мотивация имеет выраженный диапазон, в котором представлены как мотивы, благоприятные для успешности учебной деятельности (мотивы самоуважения), так и негативно на ней сказывающиеся, например мотивы контроля.

При внутренней мотивации учебная деятельность осуществляется по причине интереса к ней самой и удовольствия и радостных переживаний от вовлеченности в нее. Так, учащийся решает задачу потому, что этот процесс представляет для него интерес, ему хочется с ней справиться, а получив решение, увидеть результат. Внутренне мотивированное поведение может продолжаться достаточно долго при отсутствии всяких внешних поощрений и подкреплений. Такая мотивация питается природной, то есть присущей человеку изначально, с самого рождения любознательностью ребенка и является существенным условием психического здоровья индивида.

Типы внешней мотивации: внешняя мотивация разнообразна, наиболее позитивное влияние на настойчивость и достижения имеют мотивы самоуважения.

Внутренне мотивированных детей легко узнать:

- они заинтересованы учебным процессом, у них горят глаза, они хотят отвечать на трудные вопросы, даже радуются им;

- они собранны, активны, сосредоточенны и вовлечены в учебу;

- они задают вопросы по содержанию изучаемого материала;

- готовы работать над задачей, не замечая времени, не жалеют усилий и практически не устают;

- им нравятся задачи потруднее, они получают от них удовольствие.

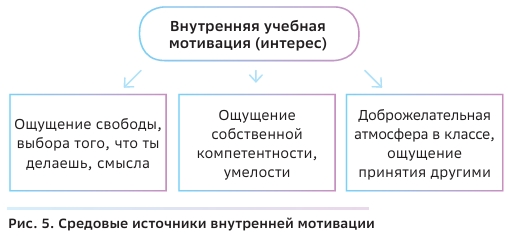

Современные теоретики мотивации Ричард Райан и Эдвард Диси характеризуют внутреннюю мотивацию как «внутреннюю тенденцию к поиску новизны и трудностей, направленному на расширение и упражнение своих способностей, на то, чтобы учиться и исследовать» (Ryan, Deci, 2000, p. 70), подчеркивая естественность этого состояния для человека. У такой мотивации есть три основных источника: удовлетворенность стремления быть первопричиной своего поведения (самостоятельно делать выбор при занятии данной деятельностью — потребность в автономии), удовлетворенность стремления быть компетентным и умелым деятелем (справляться с предпринимаемой деятельностью — потребность в компетентности) и удовлетворенность стремления быть принятым другими людьми, включенными в учебный процесс (потребность в связанности с другими (рис. 5). Соответственно, внутренней мотивации будут способствовать ощущения выбора, позитивная обратная связь и доброжелательный климат в классе.

Внутренняя учебная мотивация состоит из трех характерных составляющих: мотивов познания, достижения и саморазвития (Гордеева, 2015). Их источниками являются базовые потребности человека в познании, достижении и компетентности, которые изначально присущи всем человеческим существам и отличаются ненасыщаемостью.

Мотивы познания проявляются в интересе, любознательности, стремлении узнавать новое и понимать окружающий мир, сопровождаются проявлением чувства радостной увлеченности и удовольствия от процесса учебы и познания нового. Если окружающая среда не затмевает присущие ребенку любознательность и интерес к миру, этот интерес постоянно растет и развивается, приобретая новые формы на разных этапах его развития.

Мотивы достижения — второй тип внутренних учебных мотивов. Они проявляются в стремлении решать сложные задачи, прилагать усилия и справляться с делом как можно лучше, добиваясь максимально возможных результатов. При этом что именно ребенок понимает под достижениями, будет определяться ценностями той среды, в которой он находится. Например, родители могут невольно поддерживать детей в установке на то, что хорошая оценка, полученная неважно какой ценой, в том числе посредством списывания, — это достижение. Однако более продуктивной является поддержка ребенка в осознании им учебных достижений как связанных с процессом понимания, размышления и проявления честных усилий при решении трудных, но развивающих задач. Значение достиженческой мотивации как базовой человеческой мотивации неразрывно связано со стремлением к созиданию и творчеству, оно сказывается на высоком уровне вовлеченности в деятельность и на стремлении проявлять усилия и настойчивость. Мотивация достижения запускает в нас известный эффект Зейгарник, который проявляется в желании доделывать начатую работу, помнить о ней, доводить начатое до конца.

Мотивы саморазвития — третий тип внутренних мотивов. В их основе лежит присущая всем людям потребность в компетентности, росте и самосовершенствовании. Ребенок учится, мотивируемый естественным желанием развивать свой интеллектуальный и личностный потенциал, свои компетентность, мастерство, способности, становясь все более умным, успешным и эффективным деятелем. В.В. Давыдов, предлагая свою теорию развивающего обучения, рассматривает эту мотивацию как основной тип, на котором должна строиться продуктивная учебная деятельность. Механизмом удовлетворения этих мотивов выступают сравнение своих сегодняшних умений со вчерашними, а также рефлексия достигнутого прогресса.

Таким образом, внутренняя мотивация образуется тремя мотивами, имеющими разный фокус, но тесно связанными друг с другом так называемой мотивационной триадой: познавательные мотивы направлены на процесс познания и понимания мира, достиженческие — на получение наилучшего результата и выполнение определенного дела, мотивы саморазвития — на обретение компетентности, совершенствование своих умений, способностей, себя. Они на разных этапах школьного развития и в разных образовательных средах образуют разные структуры. Внутренние мотивы учебной деятельности вначале могут иметь достаточно широкий, генерализованный характер, но постепенно приобретают конкретно специфический характер, проявляющийся в избирательном интересе ребенка к определенным учебным предметам, темам и проблемам.

Внутренняя мотивация — это «выгодный» ресурс: она дает множество позитивных результатов, сказывается на успешности обучения, позитивно влияет на качество интеллектуальной деятельности и уровень креативности, в частности, на уровень когнитивной гибкости, выполнение творческих задач, в том числе требующих понятийного и теоретического мышления. Выраженность внутренней мотивации связана с большей вовлеченностью в деятельность, настойчивостью, негативной установкой на списывание, а также собственно высокими достижениями учащихся как в школе, так и в вузе. Специфика внутренней мотивации состоит в том, что она стимулирует непроизвольную настойчивость, поддерживая желание ученика продолжать прикладывать усилия, работать над трудными задачами, не замечая и не чувствуя усталости, что в свою очередь приводит к более высоким академическим достижениям.

Проведенные в рамках парадигмы «внешняя/внутренняя мотивация» исследования показывают, что внутренняя учебная мотивация связана с благоприятными представлениями об учебных способностях и низкой учебной тревожностью. Немаловажно, что выполнение деятельности, основанной на внутренней мотивации, сопровождается ощущением радости, удовольствия и счастья, что является еще одним аргументом в пользу поддержки у учащихся именно внутренней учебной мотивации. Ученые полагают, что она же лежит в основе подлинной самоактуализации личности: внутренне мотивированные школьники отличаются более высоким психологическим благополучием, они более позитивно относятся к себе и чаще сверстников удовлетворены жизнью.

Интересы ребенка находятся в процессе постоянного развития, постепенного перехода со ступеньки на ступеньку. И одаренные дети здесь хороший пример, особенно с учетом того, что их увлеченность носит более глубокий и выраженный характер. Например, С. Ковалевская говорила о том, что любовь к математике к ней пришла не сразу: «Должна сознаться, что в первое время, когда я начала учиться, арифметика не особенно меня интересовала. Только ознакомившись несколько с алгеброй, я почувствовала настолько сильное влечение к математике, что стала пренебрегать другими предметами».

В книге представлены рекомендации по развитию учебной мотивации школьников в соответствии с основными составляющими учебного процесса: климатом, содержанием, методами, обратной связью и личностью учителя. Начнем же нашу дорогу в царство мотивации с перечня демотиваторов, которые активно вмешиваются в учебный процесс, тормозя его и не давая пробиться здоровым росткам естественного интереса детей к познанию и развитию.

Демотиваторы учебной деятельности

В наших школах есть пять основных демотиваторов, снижающих желание учиться. Демотивация прежде всего связана:

1. с субъективными, несправедливыми, недифференцированными оценками (отметками), которые выставляются детям без единых критериев, во многом «для их мотивирования». Именно на несправедливость учителя, выставляющего хорошие и плохие отметки, дети жалуются чаще всего. Порой ребенку совершенно не понятно, что показывает оценка: уровень его компетентности или усилия и старательность, а возможно, то и другое в какой-то пропорции. Какую информацию транслирует оценка, иногда неясно ни ребенку, ни родителю. Сообщаемое родителю через электронный дневник место ребенка в рейтинге класса зачастую еще больше дезориентирует и вводит родителя в заблуждение, потому что отсутствие подобной информации, то есть понимания оценки самого важного — результата деятельности, рождает у ученика ощущение несправедливости, после чего учиться и следовать правилам поведения ему заметно труднее. Парадокс заключается в том, что поддержка учебного процесса с помощью оценок противоречит факту, что они перестали быть значимыми для поступления в вуз (ныне их принято игнорировать) и недостаточны даже для получения школьного аттестата;

2. с распространенными мифами о наградах, похвалах, критике и реалистичной самооценке. Гаджет последней модели, подаренный школьнику, не повышает его желание изучать математику и решать трудные задачи, равно как повышение зарплаты учителю не приводит автоматически к повышению качества учебного процесса. В целом материальная награда переключает внимание на нее, а не на учебный процесс, и последний оказывается в тени. (Мы как бы включаем фары, которые светят не вперед, а в стороны.) Эти факты уже хорошо известны и научно доказаны: мифы о мотивировании принуждением, похвалами и оценками никак не соответствуют тому, что мы знаем на сегодняшний день о продуктивной (внутренней) мотивации. Мотивация, вещь системная и хрупкая, такой грубой регулировке сопротивляется. Еще больший урон ей наносят непродуманная критика и попытки сформировать у ребенка так называемую реалистичную самооценку, суть которой состоит в том, чтобы он «не думал о себе чрезмерно много»;

3. с внешним контролем. Зачастую имплицитно предполагается, что дети сами учиться не хотят и не будут, поэтому на всех этапах обучения делается акцент на регламентацию, контроль и разного рода проверки и отчетность в виде ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, а не на процесс познания. Мы игнорируем тот факт, что вышеозначенные процедуры вызывают стресс, снижают интерес, любознательность, креативность и настраивают школьников на результат, который нужно показать любой ценой, а средства при этом не важны. Преобладает позиция учителя: «Я говорю — вы слушаете, я спрашиваю — вы отвечаете, подняв руку, когда я разрешу; я знаю — вы нет; вы отвечаете — я оцениваю; у вас ошибки — у меня нет; я хороший — вы не очень». Да, современные дети на такой посыл реагируют неохотно, но если мы, взрослые, попробуем применить подобный подход к себе, то тоже почувствуем нежелание участвовать в подобных мероприятиях;

4. с явным и скрытым попустительством обману в учебном процессе в форме списывания домашних заданий и лжи в виде шпаргалок на контрольных и экзаменах. Это совсем не простая проблема, которую нужно решить, поскольку она имеет прямое отношение к школьной демотивации. Например, индивидуальный проект в рамках реализации ФГОС предполагает некую исследовательскую творческую работу, которая должна проводиться коллективно, группой учеников. В реальности же в классе ее выполняют лишь несколько человек, так как требования завышены, процесс не обеспечен, а результат при этом продемонстрировать хочется. Мы убиваем учебную мотивацию, закрывая глаза на скачивание материалов из интернета, и принимаем выполненный таким образом проект. Подобные методы переносятся в вуз, где студенты искренне полагают, что сложную тему/проблему можно механически разбить на кусочки, каждый сделает/ просто скачает свой кусок и прочтет доклад по бумажке. Налицо профанация учения, поиска, исследовательской деятельности, ведущая к демотивации обучающихся и вместе с ними всех участников учебного процесса. Однако было бы неверно думать, что дети не способны к такого рода проектам. Как раз напротив, это очень хорошая технология, развивающая мышление и поддерживающая внутреннюю мотивацию. Но нужны честное освоение технологий проектного обучения и осознанная и последовательная их реализация;

5. с использованием неинформативной похвалы типа «молодцы», «отлично» и им подобных «дифирамбов» от учителя без объяснения, за что именно дается именно эта оценка. Такая обратная связь не подкрепляет оптимальные стратегии поведения, ведущие к продуктивному результату. На этот тип непродуктивной похвалы указывают и исследования, проведенные, например, К. Двек с коллегами. Речь идет о похвале за способности и интеллект, призванной настраивать ребенка на то, что именно здесь нужно искать причины своих успехов и неудач, в то время как обезличенное «молодцы» обезоруживает ребенка, делает его беспомощным в случае недостижения им намеченного результата, а ведь способности нельзя быстро изменить.

Наконец, в последние годы учебная мотивация учителей и учеников снизилась за счет акцентирования ВПР, ОГЭ и ЕГЭ на 2–4 «главных» предметах, в то время как все остальные рассматривались как не стоящие внимания и труда. По сути, изначально задуманное многообразие учебной деятельности таким образом во многом обесценивается, поскольку 11 лет учебы в школе имеют одну цель — сначала сдать ВПР, потом ОГЭ и, наконец, ЕГЭ, чтобы поступить в вуз, причем в тот, на который хватит баллов (или денег родителей).

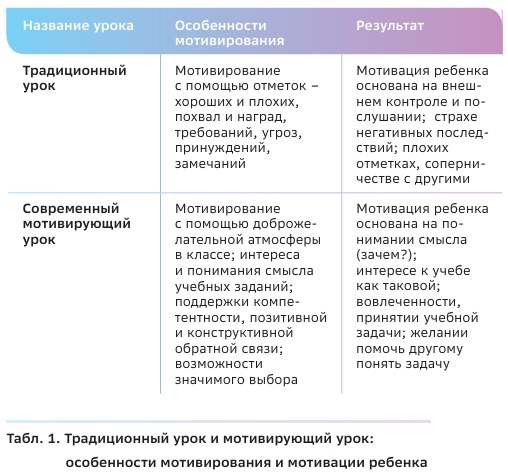

Таким образом, в реальности мы часто руководствуемся ошибочными представлениями о мотивации, веря в мифы о кнутах и пряниках, о всемогущих оценках, тем самым поддерживая внешнюю мотивацию, хотя гораздо важнее поддерживать внутреннюю, порождающую собственную настойчивость ребенка и его позитивные ожидания. Ниже сформулированы основные характеристики старого классического урока от Яна Амоса Коменского и современного, который все больше распространяется в наших школах. Первый, постепенно уходящий в прошлое, основан на командах и требованиях учителя, руководящего уроком, когда дети, вынужденные подчиняться, обязаны соблюдать не ими придуманные правила. На таких уроках детьми движет желание избежать негативных последствий, не оплошать перед сверстниками и родителями. Второй тип урока — это современный мотивирующий урок, на котором ребенок чувствует себя свободным, понимая, зачем он учится, а потому испытывает интерес к процессу учения. Именно особенности этого типа урока мы рассмотрим в следующих главах, ориентируясь на 5 ключевых составляющих: на климат в классе, содержание и методы обучения, оценки и обратную связь и личность учителя как модель для подражания.

Источник: Гордеева Т.О. Мотивация школьников XXI века: практические советы. Методическое пособие. М.: Благотворительный фонд «Вклад в будущее», 2022. С.12-23.

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать