Введение

В современном мире, в котором миграционные процессы становятся все более актуальными, вопрос о ценностных ориентациях населения в отношении беженцев и вынужденных переселенцев приобретает особую значимость. Миграция, как явление, затрагивает не только экономические и политические аспекты, но и социокультурные. Поэтому необходимым становится более глубокое понимание ценностей, которые формируют отношение различных групп населения к беженцам. В условиях глобализации и увеличения количества конфликтов, приводящих к вынужденным перемещениям, важно исследовать, каким образом ценностные ориентации влияют на отношение к беженцам и вынужденным переселенцам, их интеграцию в принимающее общество.

Актуальность исследования обусловлена тем, что в течение последних лет наблюдается рост количества беженцев из Украины. Это создает вызовы для стран, принимающих их. Беженцы, оставляя родные места, часто сталкиваются с угрозами и неопределенностью, что формирует у них особые ценностные ориентиры, связанные с безопасностью и гармонией. Вместе с тем коренное население, имеющее свои традиции и культурные нормы, может воспринимать беженцев через призму индивидуальных достижений и саморазвития. Эти различия в ценностных ориентациях создают уникальные социокультурные типы, которые влияют на отношение к беженцам и вынужденным переселенцам.

Ценностные ориентации населения формируют контекст, в котором развиваются отношения между беженцами и обществом, принимающим их, и одновременно могут стать одной из причин нарушения процессов социокультурной идентификации [7]. Эти ориентиры влияют на отношение принимающего населения к беженцам, как на индивидуальном, так и на коллективном уровне, определяя, насколько открыто и активно коренное население готово взаимодействовать с вновь прибывшими. Разные подходы к беженцам могут быть обоснованы различиями в культурных традициях, опыте, существующими социально-экономическими условиями [14].

Значимым аспектом формирования ценностных ориентаций являются история и культурный контекст страны. В обществах, в которых исторически возникали случаи миграции и смешения культур, наблюдается более высокая степень толерантности и понимания по отношению к беженцам [5,11]. Их воспринимают не как угрозу, а как часть многообразия, обогащающего общество. Напротив, в государствах, имеющих опыт закрытости и изоляции, отношения с беженцами нередко сопровождаются настороженностью и негативом [4,6].

Взаимодействие между коренным населением и беженцами зависит также от уровня социальной и образовательной подготовки. Люди, имеющие более высокую степень образования, как правило, более открыты к новым идеям, включая ценности других культур. Они способны видеть преимущества, которые могут принести беженцы, как в экономическом аспекте, так и в социальном [2]. Это важно, поскольку беженцы могут вносить не только новые навыки и идеи, но и способности к волонтерской деятельности, что способствует развитию местных сообществ.

Медиа тоже играют значительную роль в формировании отношения к беженцам. Стереотипы, изложенные в средствах массовой информации, могут создавать и позитивный, и негативный имидж [9]. Позитивные сообщения, акцентирующие внимание на вкладе беженцев в общество, могут способствовать формированию более дружелюбного и принимающего отношения. Информация о преступлениях или негативных событиях, связанных с беженцами, часто перевешивает положительное, что может снизить уровень доверия и безопасность среди коренного населения [9]. Семейные и образовательные ценности также влияют на отношения между коренным населением и беженцами. В семьях, в которых делают акцент на сострадании и поддержке других, вероятнее всего, сформируется положительное отношение к беженцам [7]. Такие ценности могут быть закреплены через практику: например, участие в волонтерских акциях или сбор средств для помощи. Образование, как инструмент формирования ценностей, может сыграть ключевую роль в осмыслении вопроса о беженцах [15]. Программы, которые включают в себя изучение разных культур, могут снизить уровень предвзятости и повысить уровень эмпатии.

Не менее значимый фактор — это личные контакты и взаимодействие. Опыт общения с беженцами может значительно изменить их отношение. Знакомство с их историей, проблемами, надеждами провоцирует формирование более глубокого понимания и сопереживания [1]. Программа обмена или интеграции, которая позволяет людям познакомиться друг с другом, способствует уменьшению предвзятости.

Важный аспект изучения ценностных ориентаций в контексте отношения к беженцам — влияние культурной идентичности [10]. Осознание принадлежности к определенной культурной группе играет значительную роль в формировании установок [12]. Если коренное население считает, что его культурные ценности и идентичность находятся под угрозой, это может привести к сопротивлению интеграции беженцев. Противоречие между защитой идентичности и необходимостью сотрудничества зачастую становится источником конфликтов и напряженности. Люди с сильными убеждениями о культурной исключительности могут видеть беженцев как угрозу, отчуждая их, несмотря на существующие механизмы интеграции.

Параллельно с этим стоит обратить внимание на значимость общественных и политических условий. Политическая риторика, пропагандирующая идеалы открытости и гостеприимства, или, наоборот, создающая образы «других», может определять общественное мнение о беженцах [13]. Так называемые кампанейские интеракции, включая активные действия неправительственных организаций и местных сообществ, могут изменить общественные ценности, формируя более позитивный образ беженцев и подчеркивая их вклад в общество [3,9]. Эти взаимодействия оказывают влияние на способность резидентов к эмпатии и пониманию страданий беженцев, что, в свою очередь, приводит к формированию взаимопонимания и более гармоничных отношений. Таким образом, ценностные ориентации населения в отношении беженцев развиваются на пересечении личных убеждений, культурных идентичностей и социальных условий. Изучение этих сложных взаимодействий является ключевым для понимания динамики отношения к беженцам, а также для разработки практик, способствующих более эффективной интеграции. Механизмы, которые успешно учитывают ценности коренного населения и беженцев, имеют шанс на создание более устойчивого и понимающего общества, способного адаптироваться к изменениям и способствующего взаимному уважению.

Целесообразно продолжать исследование этих взаимодействий, вовлекая в процесс и беженцев, и коренное население, чтобы не только получить более полное понимание происходящего в действительности, но и выработать рекомендации для практического применения. Подходы к интеграции должны быть многогранными и учитывать ценностные предпочтения всех участников процесса. Это создаст основу для формирования более позитивного, взаимовыгодного взаимодействия между принимающим населением и беженцами, обогатит в итоге обе стороны и поможет построить более устойчивое общество.

Материалы и методы

Настоящее исследование направлено на глубокое понимание ценностных ориентаций различных групп населения в контексте отношения к беженцам. Это, в свою очередь, может способствовать более успешной интеграции беженцев и гармонизации межкультурных отношений в современном обществе.

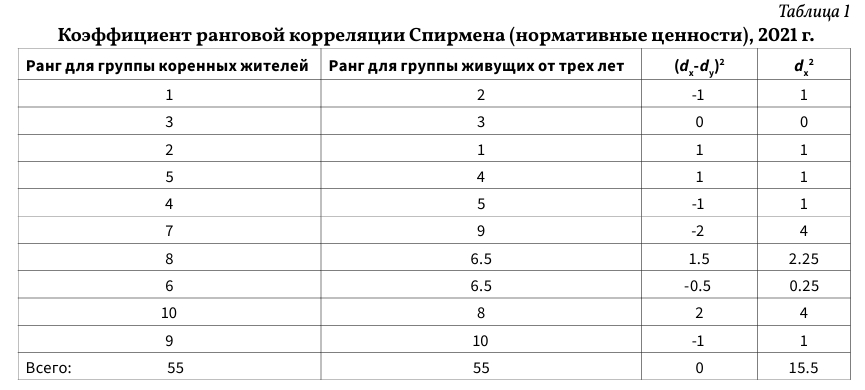

Для анализа ценностной сферы представителей принимающего сообщества применен ценностный опросник Ш. Шварца. Для обработки полученных данных использован непараметрический метод корреляции Спирмена. Нами проанализирована динамика (2021–2023), сделаны выводы о сходствах и различиях в нормативных и индивидуальных ценностях [8]. Выборка включает в себя 1023 жителя г. Пензы. В выборочной совокупности представлены все возрастные категории; показано и распределение доли приезжих в Пензе (44%), и тех, кто родился в этом городе (56%). Результаты нормативных ценностей визуализированы и представлены в виде диаграммы, что отражено в таблице 1.

По формуле рассчитано эмпирическое значение: rs = 0.906. Определены критические значения: 0,64 для р ≤ 0,05; 0,79 для р ≤ 0,01. Если полученный коэффициент близок к +1, то оба ряда практически совпадают; если коэффициент близок к –1, то можно говорить о полной обратной зависимости. В нашем случае эмпирическое значение значительно меньше критических значений. Данный результат позволяет сделать нам вывод о статистически достоверных различиях в рядах ценностей двух групп.

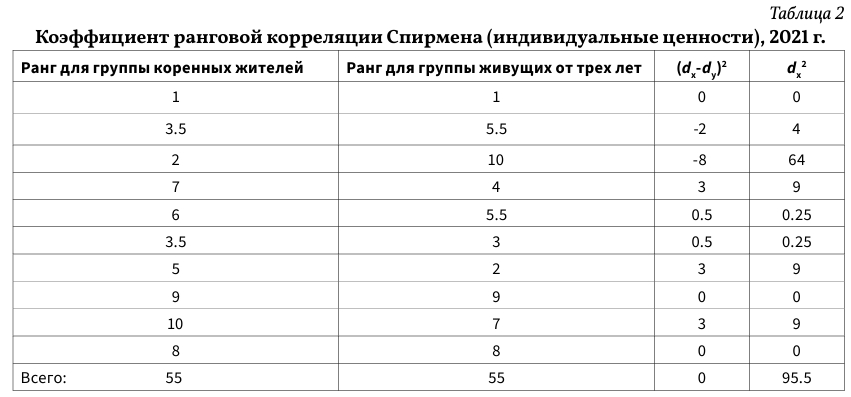

Далее представим результаты индивидуальных ценностей за 2021 г. в виде диаграммы, отраженной в таблице 2. По формуле рассчитано эмпирическое значение: rs = 0,421. Определены критические значения: 0,64 для р ≤ 0,05; 0,79 для р ≤ 0,01. Эмпирическое значение значительно больше критических значений. Такой результат позволяет заключить, что корреляция между группами не достигает уровня статистической значимости [8].

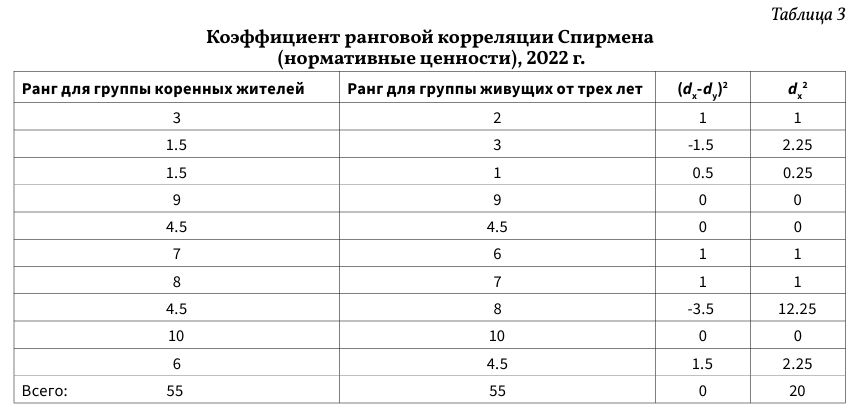

Приведем результаты нормативных ценностей за 2022 г., указанные в таблице 3. После ранжирования полученных данных мы рассчитали по формуле эмпирическое значение: rs = 0,879. Определены критические значения: 0,64 для р ≤ 0,05; 0,79 для р ≤ 0,01. Полученный результат позволяет сделать вывод о статистически достоверных различиях в рядах ценностей двух групп.

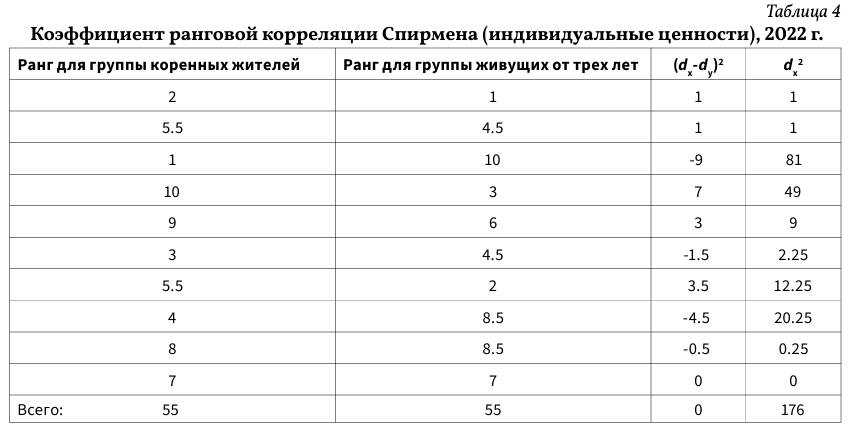

Далее укажем результаты индивидуальных ценностей за 2022 г., представленные в виде диаграммы, как показано в таблице 4. Эмпирическое значение: rs = –0,067. Определены критические значения: 0,64 для р ≤ 0,05; 0,79 для р ≤ 0,01. Эмпирическое значение значительно меньше критических значений и имеет отрицательный знак.

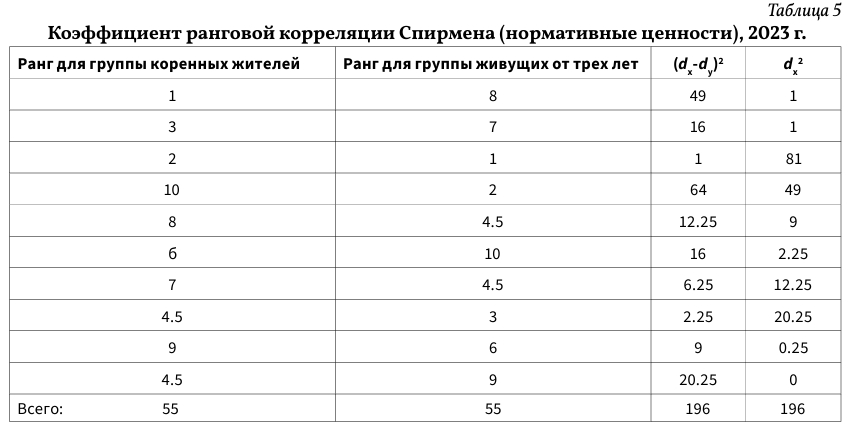

Приведем результаты нормативных ценностей за 2023 г., содержащиеся в таблице 5 [6]. В представленной диаграмме очевидным становится пересечение отдельных точек данных, а остальные показатели демонстрируют заметные расхождения. Нами рассчитано по формуле эмпирическое значение: rs = –0,067. Определены критические значения: 0,64 для р ≤ 0,05; 0,79 для р ≤ 0,01. Эти значения существенно ниже критических порогов, имеют отрицательный знак. Корреляция между группами не достигает уровня статистической значимости.

Вторая группа респондентов демонстрирует приоритет нормативных ценностей, таких как гедонизм, стремление к достижениям и универсализм.

Гедонизм и достижения объединены ориентацией на получение наслаждения и самореализацию. Акцент на этих целях свидетельствует о стремлении участников исследования к удовлетворению личных потребностей. Для них важны и социальное благополучие, тесное взаимодействие, забота о близких, независимость в мышлении, свобода выбора, творчество, социальный успех [8].

Эта ориентация указывает на их социальную направленность и готовность к взаимодействию с окружающим миром, но с сохранением личной автономии. Стремление к универсализму отражает потребность в понимании и принятии разнообразия, что, в свою очередь, может способствовать построению гармоничных отношений и адаптации к различным социальным контекстам. Таким образом, ценности рассматриваемой группы сочетают индивидуальные амбиции с социальными интересами, формируя сложный мотивационный профиль. Наименьшее значение среди нормативных идеалов во второй группе имеет саморегуляция.

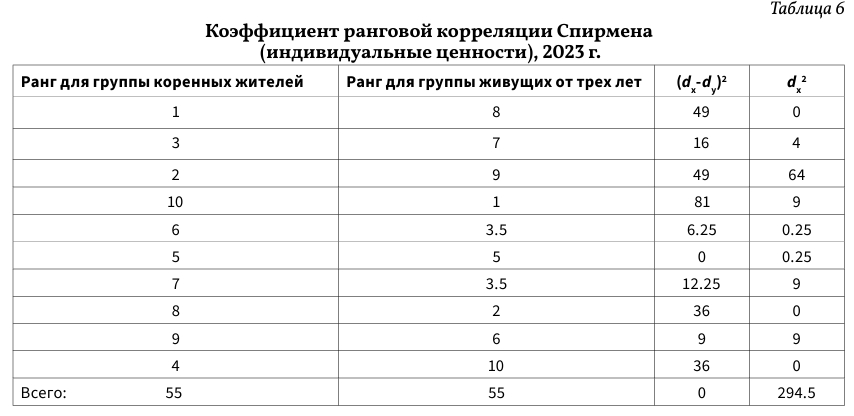

Индивидуальные ценности представлены в таблице 6. Эмпирические данные о ценностях систематизированы и ранжированы по возрастанию, что позволило выделить десять уровней значимости (рангов). Проанализированные и структурированные результаты внесены в таблицу 6 для последующей интерпретации ценностных ориентаций.

Для сопоставления структуры ценностей в двух выборках применен коэффициент ранговой корреляции Спирмена, как следует из таблицы 6. Вычисленное значение этого коэффициента составило –0,785. Сопоставление эмпирического коэффициента с критическими значениями для уровней значимости 0,05 (0,79) и 0,01 (0,64) указало на наличие статистически значимых различий между ценностными ориентациями рассматриваемых групп.

Результаты

Отношение представителей принимающего населения к беженцам и вынужденным переселенцам — многоаспектное явление, требующее детального изучения. В процессе анализа выявлены расхождения в ценностных установках между недавно прибывшими (живущими от нескольких месяцев до трех лет) и местными жителями. Для переселенцев приоритетными являются безопасность, соблюдение традиций и доброжелательность. Коренные жители в большей степени ценят достижения, самостоятельность и всеобщность. Вероятно, это связано с тем, что недавние переселенцы прошли этап адаптации, что повлияло на их ценности.

Обсуждение

Для представителей принимающего населения, имеющих опыт миграции, важнейшими становятся семейное благополучие, взаимовыручка, сочувствие и любовь. Стремление к безопасности усиливается, поскольку они стремятся к стабильности. Это может быть связано с адаптацией в новой среде, часто сопряженной с неопределенностью. Внутри семьи они проявляют сплоченность и заботу для быстрой адаптации. Представители принимающего населения, не имеющие опыта миграции, напротив, ориентированы на самореализацию и независимость, стремятся мыслить и действовать самостоятельно, находя удовлетворение в личных успехах. Они предпочитают самостоятельно принимать решения и действовать, нацелены на независимость, реализацию творческого потенциала и получают удовлетворение от собственных побед и новых знаний.

Заключение

Таким образом, важность понимания этих ценностных различий не может быть переоценена, особенно в контексте разработки и реализации эффективных мер по интеграции беженцев. Учет ценностных ориентаций различных групп населения служит ключевым фактором для создания программ, направленных на гармонизацию отношений между беженцами и коренным населением. Это может включать в себя образовательные инициативы, направленные на повышение осведомленности о культуре и ценностях друг друга, а также программы, способствующие взаимодействию и сотрудничеству между различными группами.

Список использованных источников

- Бовина И.Б. Исследование эмпатии: критический анализ и новые перспективы // Культурно-историческая психология. 2020. Том 16. № 1. С. 88–95. DOI: https://doi.org/10.17759/chp. 2020160109.

- Андрейцо С.Ю., Хазов Е.Н. Актуальные вопросы адаптации и интеграции беженцев // Криминологический журнал. 2023. № 4. С. 28–34. URL: https://doi. org/10.24412/2687-0185-2023-4-28-34.

- Андрейцо С.Ю., Хазов Е.Н. Актуальные проблемы правового регулирования отношений в сфере миграции // Вестник экономической безопасности. 2022. № 4. С. 11–15. URL: https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-4-11-15.

- Вдовиченко Л.Н. Социальные аспекты миграционной политики // Материалы XXII Международной конференции памяти профессора Л.Н. Когана «Культура, личность, общество в современном мире: методология, опыт эмпирического исследования». Екатеринбург: УрФУ, 2019. С. 220–231. URL: http://elar.urfu.ru/ handle/10995/80448.

- Кисляков П.А., Меерсон А.-Л.С., Шмелева Е.А., Александрович М.О. Устойчивость личности к социокультурным угрозам в условиях цифровой трансформации общества // Образование и наука. 2021. Т. 23. № 9. С. 142–168. DOI: 10.17853/1994-5639-2021-9-142-168.

- Лапшина Т.В., Константинов В.В. Отношение к мигрантам представителей принимающего сообщества в зависимости от типа проживания мигрантов // Мир науки: интернет-журнал. 2016. Т. 4. № 4. URL: http:// mir-nauki.com/PDF/15PSMN416.pdf (дата обращения: 12.02.2025).

- Лепшокова З.Х., Вылегжанина М.С. Роль индивидуальных ценностей представителей принимающего населения в их аккультурационных ожиданиях / З.Х. Лепшокова, М.С. Вылегжанина // Культурно-историческая психология. 2017. Т. 13. № 4. С. 40–48. DOI: 10.17759/ chp.2017130404.

- Роганова А.Е., Константинов В.В. Детерминанты восприятия представителями принимающего населения беженцев и вынужденных переселенцев // Мир науки. Педагогика и психология: сетевое издание. 2024. Т. 12. № 2. URL: https://mir-nauki.com/PDF/58PSMN224.pdf (дата обращения: 12.02.2025).

- Гуржий, Д.А. Влияние СМИ на формирование общественного мнения / Д.А. Гуржий. Текст : непосредственный // Молодой ученый. 2015. № 12 (92). С. 991–993. URL: https://moluch.ru/archive/92/20451/ (дата обращения: 12.02.2025).

- Семенова, Д.М. Ценности в структуре гражданской идентичности: понятие и инструменты / Д.М. Семенова, М.В. Афонин, С.А. Кудрявцев // Политконсультант. 2023. Т. 3 № 1. URL: https://politicjournal.ru/PDF/04PK123.pdf.

- Arrocha W. Combating xenophobia and hate through compassionate migration: the present struggle of irregular migrants escaping fear and extreme poverty // Crime, Law and Social Chang. 2019. Vol. 71. No. 3. P. 245–260. DOI: 10.1007/s10611-019-09833-w.

- Chinga-Ramirez C. Becoming a “Foreigner”: The Principle of Equality, Intersected Identities, and Social Exclusion in the Norwegian School // European Education. 2017. Vol. 49. No. 2-3. P. 151–165. DOI: 10.1080/10564934.2017.1335173.

- Hansen P., Hager S.B. The Politics of European Citizenship. N.Y., Oxford: Berghahn Books, 2010. 250 p.

- Olsson L., Jerneck A., Fry C., Habib A.B. Civil Society and Social Integration of Asylum Seekers: The ‘Strength of Weak Ties’ and the Dynamics of ‘Strategic Action Fields’ // Social Sciences. 2023. Vol. 12. No. 7. Article 403. DOI: 10.3390/socsci12070403.

- Sharma-Brymer V., Kakos M., Koehler C., Denkelaar M. Supporting the educational integration of young people seeking asylum and refuge: examining good practices from Germany, Sweden and England // Intercultural Education. 2024. Vol. 36. No. 2. P. 162–181. DOI: 10.1080/14675986.2024.2349475.

Источник: Роганова А.Е., Константинов В.В. Ценностно-смысловая сфера принимающего населения: вызовы миграции и интеграции // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2025. Том 24. №1(174). С. 75–82. DOI: 10.17922/2071-5323-2025-24-1-75-82

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать