Введение

Ценностное отношение к детям как диагностический конструкт

С позиций многих современных наук потребностную доминанту и ценностный приоритет жизнедеятельности взрослого должен составлять ребенок. В эволюционной биологии, антропологии и психологии филогенетически выработанная потребность в потомстве считается вершиной «пирамиды» врожденных биологических нужд и мотиваций (Aunger, Curtis 2013; Bernard et al. 2005; Kenrick et al. 2010). В разных отраслях обществоведения и человекознания — истории, демографии, социологии, этнографии, культурологии, футурологии, репродуктивистике и других — отмечается прогрессивное нарастание общественной потребности в детях и неуклонное историческое возвышение социальной ценности детей (Бесчасная 2018; Илышев, Багирова 2021; Капица 2010; Кон 2003; Тендрякова 2022). По логике наук, вследствие совместного действия механизмов биологической и социальной детерминации, дети — их рождение и воспитание — должны приобретать предельную личностную ценность и превращаться в главный источник смысла жизни для очень многих, если не для всех половозрелых социализированных людей.

Однако результаты психологических исследований, социологических и демографических опросов, проведенных в разных странах и в разное время на репрезентативных национальных выборках, свидетельствуют, что смысл жизни с детьми ассоциирует далеко не каждый взрослый (Arnold et al. 1975; Trommsdorff, Nauck 2005). Согласно данным недавних исследований на белорусских популяционных выборках, смысл жизни в рождении и воспитании детей черпают от 53 до 83 % взрослых (Карпинский 2021; 2023). Факты указывают на то, что вопреки филогенетически сформированной биологической потребности и исторически сложившейся социальной ценности детей, в индивидуальной жизнедеятельности конкретного взрослого ребенок может наделяться весьма разным личностным смыслом.

В рамках методологии культурно-исторического и деятельностно-смыслового подходов личностный смысл ребенка для взрослого понимается как высшая по регуляторному рангу и культурная по происхождению психическая функция, становление которой приводит к ослаблению и замещению низших (натуральных) психических функций, отвечающих за регуляцию взаимодействия взрослого с ребенком, в первую очередь, в контексте репродуктивного и родительского поведения. Являясь механизмом более позднего генеза и более высокой регуляторной силы, личностный смысл ребенка отменяет жесткую зависимость человеческого поведения от биологического мотивационного императива размножения. Будучи индивидуализированным значением, складывающимся в личном жизненном опыте на основе индивидуальных потребностей, ценностей и мотивов, личностный смысл ребенка обеспечивает эмансипацию взрослого человека от социальной ценности и конвенционального значения детей, освобождает его от давления социальных норм, экспектаций и других социокультурных регуляторов репродукции и родительства. Общим итогом функционального преодоления биологических и социальных регуляторов на уровне личностного смысла ребенка выступает репродуктивная свобода человека: если другие живые существа не могут не размножаться, люди способны как рожать, так и не рожать детей (Карпинский 2019; 2023).

В предложенной концепции личностного смысла ребенка выделяются следующие психологические типы смысла:

- позитивный терминальный смысл, при котором ребенок осмысливается взрослым как самостоятельная жизненная ценность;

- позитивный прагматический (инструментальный, или ресурсный) смысл, при котором ребенок осмысливается как: а) средство, инструмент, ресурс — условие, способствующее реализации жизненных ценностей; б) помощник, соратник, партнер — субъект, содействующий реализации жизненных ценностей взрослого;

- негативный терминальный смысл, при котором ребенок осмысливается как антиценность в жизни взрослого;

- негативный прагматический (преградный, или барьерный) смысл, при котором ребенок осмысливается как: а) преграда, помеха, барьер — условие, препятствующее реализации жизненных ценностей; б) противник, конкурент, соперник — субъект, противодействующий реализации жизненных ценностей взрослого.

Наконец, возможно смысловое отчуждение ребенка, при котором он представляет чуждое, лишнее и безразличное — словом, абсолютно бессмысленное — обстоятельство жизни взрослого (Карпинский 2023; 2024a; 2024b).

Каждый тип личностно-смыслового отношения характеризуется специфическими онтологическими, феноменологическими, структурно-субстратными и регуляторными особенностями. Под онтологией понимается характеристика объективного места и роли ребенка в контексте жизненного мира и жизненного пути взрослого; под феноменологией — характеристика субъективного восприятия, понимания и переживания ребенка в плоскости индивидуального сознания взрослого; под субстратностью — характеристика личностных структур, выступающих субстратом личностного смысла ребенка, и их соотношения с другими смысловыми структурами в строении смысловой сферы личности взрослого, в первую очередь, в его индивидуальной мотивационно-смысловой иерархии; под регуляторикой — характеристика функций, выполняемых личностным смыслом ребенка в системе психической регуляции отдельных форм поведения, видов деятельности и целостной жизнедеятельности взрослого.

Описание того или иного типа личностного смысла ребенка для взрослого в единстве онтологического, фенологического, субстратноструктурного и функционально-регуляторного аспектов составляет его целостную психологическую характеристику (Карпинский 2022а). В этом контексте проанализируем специфику позитивного терминального смысла, который соответствует ценностному отношению взрослого к конкретному ребенку и детям вообще.

В онтологическом аспекте этому типу личностного смысла отвечает детоцентрическая организация жизненного мира и детономическая направленность жизненного пути взрослого. Это значит, что ребенок составляет условный «центр» жизненного мира и системообразующий «узел» всех жизненных отношений взрослого. К ребенку сходится большинство жизненных отношений и реализующих их видов деятельности, вокруг него выстраивается и «вращается» повседневная жизнь взрослого. При такой организации остальные сферы жизненных отношений (профессия и карьера, досуг и рекреация и т.д.) локализованы на периферии жизненного мира взрослого. Детоцентризм как особенность устройства жизненного мира сочетается с детономизмом как особенностью протекания жизненного пути взрослого. Последняя выражается в том, что ребенок устойчиво задает общую логику и сквозную направленность жизнедеятельности взрослого в долгосрочной (в пределе — биографической) перспективе. Свои решения и поступки, дела и занятия, слагающие индивидуальную жизнедеятельность, взрослый ориентирует преимущественно на ребенка, и большую часть фундаментальных жизненных ресурсов — времени, физических сил, ментальной энергии (внимания), финансовых средств и т.п. — также расходует именно на него.

В феноменологическом аспекте ценностному отношению соответствует понимание и переживание взрослым чрезвычайной субъективной значимости ребенка, который воспринимается как любимый, идеальный и сверхзначимый (биографически значимый) другой. Феноменологическими индикаторами такого отношения выступают позитивная валентность и предельная интенсивность представлений и переживаний, адресованных детям, что принимает формы идеализации детей и детолюбия. Любовь к определенному ребенку и к детям вообще считается характерной эмоциональной модальностью ценностного отношения к ним со стороны взрослого. В свое время С.Л. Рубинштейн обосновал единство ценностного отношения человека к человеку и любви как специфического выражения этого отношения: «Любовь в ее “онтологическом” содержании — это процесс вычленения из сплетения целей и средств особого, неповторимого существа данного человека … В настоящей любви другой человек существует для меня не как “маска”, т. е. носитель определенной функции, который может быть использован соответствующим образом как средство по своему назначению, а как человек в полноте своего бытия» (Рубинштейн 1973, 373).

Эта идея созвучна современным концепциям в области психологии мотивации и эмоций, которые постулируют однозначно-однозначные соответствия между, с одной стороны, содержательно определенной и функционально специализированной мотивацией и, с другой стороны, качественно специфической эмоцией или чувством, которое выступает феноменологическим маркером мотивации*. Применяя эту идею к концепции личностного смысла ребенка, можно утверждать, что подлинная любовь произрастает на основе именно ценностного отношения (позитивного терминального смысла), но не инструментального отношения (позитивного прагматического смысла). Хотя инструментальный смысл ребенка также переживается в широкой палитре положительных эмоций и чувств (прежде всего, уважения), он не порождает чувства любви — беспричинной, бескорыстной и неутилитарной радости взрослого по поводу самого факта присутствия или самой возможности существования этого ребенка в его жизни. Как справедливо отмечал С. Л. Рубинштейн, «для нелюбящих в ходе жизни человек выступает по преимуществу в своей функции, которого соответственно ей используют по своему назначению как средство» (Рубинштейн 1973, 375).

Однако из тезиса об однозначности и специфичности связи между ценностным отношением к ребенку и чувством любви к нему не следует выводить поспешные следствия. Отсюда, в частности, не следует, что при ценностном отношении к ребенку взрослый способен испытывать только чувство безусловной любви, тогда как весь остальной спектр человеческих эмоций и чувств оказывается не востребованным. Рассматривая взаимосвязи мотивационно-смысловых отношений и эмоциональных переживаний человека, невозможно игнорировать процессы «ситуативного развития мотивации» (Вилюнас 1990, 41), или «малой динамики смысловых образований личности» (Асмолов и др. 1979, 39–40). Эти процессы приводят к тому, что при взаимодействии человека с одним и тем же объектом в разных жизненных ситуациях его устойчивое смысловое отношение к данному объекту каждый раз трансформируется: генерализуется и конкретизируется — как бы заново «опредмечивается» с учетом текущих условий взаимодействия. Это, в свою очередь, порождает широкую гамму конкретных эмоций и чувств, проистекающих из основного обобщенного чувства к объекту.

Ситуативная динамика любви человека к человеку, за которой скрывается обусловленность ценностного отношения изменениями жизненного контекста, замечательно описана С.Л. Рубинштейном: «Чувство любви к другому человеку — это чувство радости от общения с ним, восхищения, от того образа человеческого, который при таком общении с ним выявляется, связанной с этим нежности к нему, заботы о нем, как только ему начинает что-то угрожать, огорчения, когда он терпит неудачи или подвергается страданиям, возмущения, когда по отношению к нему совершается несправедливость, гордости, когда в трудных ситуациях он оказывается на высоте — все эти чувства выражают применительно к разным обстоятельствам, их вызывающим, одно и то же отношение к человеку» (Рубинштейн 1959, 262). И хотя детолюбие является специфической феноменологической «сигнатурой», эмоциональной «сигнализацией» ценностного отношения к ребенку, это не исключает возможность переживания взрослым широкой палитры ситуативно вызванных эмоций и чувств по поводу этого ребенка и других детей.

В структурно-субстратном аспекте ценностное отношение к детям характеризуется особой формой его структурной фиксации и особым способом иерархического построения смысловой сферы личности взрослого. С позиций деятельностно-смыслового подхода субстратом ценностного отношения человека к чему бы то ни было выступает личностная ценность (Братусь 1988; Карпинский 2021; Леонтьев 1999; Салихова 2010). Личностная ценность — это мотив, который под влиянием средовой и субъектной детерминации (внешнего мотивационного обусловливания и опосредования, а также собственных выборов и поступков человека) поднялся на вершину индивидуальной мотивационной иерархии, приобрел чрезвычайную субъективную значимость и трансситуативную устойчивость, распространил свои регулирующие функции за пределы исходно породившей его частной деятельности на индивидуальную жизнедеятельность в целом.

Соответственно, при ценностном отношении к детям вершину индивидуальной мотивационной иерархии взрослого составляет ребенок, а остальным мотивам отведено подчиненное положение. При таком строении ребенок соответствует статусу личностной ценности — супермотива, который побуждает, направляет и смыслообразует уже не какую-то парциальную деятельность в ситуативном масштабе, а целостную жизнедеятельность взрослого в биографическом масштабе, т. е. всю совокупность прижизненно освоенных и повседневно практикуемых им видов деятельности. По сути, в этом случае ребенок выступает для взрослого источником смысла жизни.

Наряду с базовыми и универсальными функциями побудительной регуляции, присущими всем психическим структурам мотивационносмысловой природы, личностные ценности обладают рядом дополнительных уникальных функций, которые обусловливают специфику ценностного отношения к детям в регуляторном аспекте. При таком отношении дети начинают выполнять важные функции в контурах психической регуляции индивидуальной жизнедеятельности и личностного развития взрослого:

- субординационную (ребенок составляет высшую ценность, которая подчиняет себе и доминирует над альтернативными терминальными ценностями);

- смыслообразующую (ребенок переживается как источник смысла и залог осмысленной жизни);

- идентификационную (ребенок и родительство конституируют Я-концепцию, социальную и личностную идентичность взрослого);

- гедонистическую (ребенок и родительство включаются в субъективный стандарт «хорошей жизни», служат «драйверами» позитивного аффекта и удовлетворенности жизнью);

- эвдемоническую (рождение и воспитание детей образует первостепенный субъективный критерий жизненного успеха, непреложное условие полноценной жизни, продуктивной самореализации и счастья);

- развивающую (рождение и воспитание детей полагается в качестве одной из ведущих жизненных задач, без которой немыслимо достижение взрослости и обретение зрелости);

- cамотрансценденции и персонализации (рождение и воспитание детей определяет стратегию планирования жизненной перспективы, способ самотрансценденции и персонализации).

В общем, приобретая в жизни взрослого позитивный терминальный смысл, ребенок становится для него высшим ценностным приоритетом, источником смысла жизни, критерием самореализации, мерилом жизненного успеха, основанием личностной идентичности, индикатором подлинной зрелости/взрослости, условием гедонии и эвдемонии, средством конструирования жизненной стратегии и перспективы, предпосылкой персонализации и самотрансценденции (Карпинский 2022b; 2023).

Таким образом, ценностное отношение проявляется в особой картине субъективных представлений, переживаний и побуждений взрослого по поводу детей, а также в характерном рисунке общения и обращения с ними. Описанные феноменологические и поведенческие признаки обладают высокой специфичностью и информативностью в контексте эмпирического изучения ценностного отношения к детям как латентного психологического конструкта. Их учет весьма важен при конструировании диагностической методики, прежде всего, при проектировании ее стимульного материала. В целях обеспечения содержательной, очевидной и конструктной валидности методики эти особенности были заложены в содержание стимульного материала в качестве эмпирических индикаторов ценностного отношения к детям.

Материалы и методы

Отталкиваясь от изложенных концептуальных представлений, было сформулировано 20 пунктов (12 прямых и 8 обратных), составивших стимульный материал будущего опросника. Все пункты имели форму суждений, денотатом которых выступают «ребенок», «дети», «потомство». Чтобы обеспечить пригодность методики для диагностики не только родителей, но и людей, которые еще или уже не имеют детей, эти ключевые слова употреблялись без притяжательных местоимений («мой», «мои», «свой», «свои» и т.д.). Согласно прилагаемой инструкции, испытуемый должен оценить каждое утверждение на предмет соответствия личному опыту, руководствуясь политомической шкалой ответов ликертовского типа. Шкала предоставляет опции ответа от «1 — совершенно неверно» до «6 — совершенно верно», является симметричной (предусматривает по три градации согласия и несогласия) и не включает нейтральной категории ответа.

Пилотажная версия методики апробировалась на белорусской популяционной гетерохронной выборке с остаточной численностью 1920 человек: 1376 женщин и 544 мужчины в возрасте от 18 до 68 лет (M=35,88, SD=9,09). Репрезентативность выборки обеспечивалась гетерогенностью состава испытуемых по признакам, прежде всего, семейного положения, родительского статуса, стажа родительства и характера профессиональной деятельности. Данные собирались в формате бланкового обследования на условиях добровольного информированного согласия и безвозмездного участия. С учетом корреляционного дизайна и планируемых статистических процедур исследования, а также размеров эффекта, принятых в качестве пороговых значений различных психометрических показателей, в нашем случае минимально необходимый объем выборки — N=319 при вероятности ошибки I рода α=0,05 и статистической мощности (1-β)=0,95 (согласно расчетам в программе G*Power 3.1). Поскольку обследованная совокупность испытуемых отвечала требованиям репрезентативности и статистической мощности, она послужила выборкой не только апробации и валидизации, но также стандартизации методики.

В комплекте с пилотажной версией шкалы предлагались критериальные методики, диагностирующие индивидуально-психологические особенности испытуемых как субъектов репродуктивного и родительского поведения, а также профессиональной педономической деятельности.

Результаты и их обсуждение

Содержательная и очевидная валидность методики

В целях обеспечения содержательной валидности применялась процедура независимой экспертной оценки. Роль экспертов выполняли два специалиста в области психодиагностики и психометрии, предварительно ознакомленные с теоретической трактовкой диагностического конструкта и общим замыслом методики. Каждое из 20 стимульных утверждений они оценивали в двух аспектах:

- Содержательная релевантность («Насколько содержание пункта отражает психологические или поведенческие проявления, характерные для ценностного отношения к детям?»). При этом применялась рейтинговая шкала от 0 до 5 баллов, где оценка «0» означала полное содержательное несоответствие, а оценка «5» — полное содержательное соответствие пункта.

- Содержательная направленность («Каким пунктом в составе методики — прямым или обратным — является данное утверждение?»).

При решении задачи эксперты классифици ровали пункты на две соответствующие категории.

По первому критерию пункты методики были оценены как релевантные диагностическому конструкту: 15 пунктов — единогласно на 5 баллов, один пункт — единодушно на 4 балла, а в отношении четырех пунктов экспертные мнения не совпали, но укладывались в диапазон от 3 до 5 баллов. Статистика индивидуальных оценок первого (M=4,7, SD=0,57) и второго (M=4,9, SD=0,30) экспертов указывает на то, что исходный массив пунктов достаточно полно отражает картину психологических и поведенческих проявлений ценностного отношения к ребенку. Коэффициент конкордации Кендалла для экспертных оценок составил W = 0,79.

По результатам классификации 19 из 20 стимульных утверждений были однозначно распознаны как прямые или обратные пункты. Экспертная оценка при этом совпала с дизайном, который изначально задан этим пунктам при разработке стимульного материала. О согласованности экспертных классификаций свидетельствует значение коэффициента каппа Коэна (Cohen`s k=0,90).

По итогам совещания с экспертами пункты, вызвавшие разногласия, были подвергнуты содержательной и стилистической ревизии.

В целях проверки очевидной (лицевой) валидности использовалась технология когнитивного интервью. Фокус-группу составили 10 человек — трое мужчин и семь женщин в возрасте от 20 до 50 лет (из них 4 — не имеющие детей, 6 — воспитывающие детей). Процедура когнитивного интервью с каждым из них включала два последовательных этапа: конкурентное интервью (вербальный самоотчет испытуемого непосредственно в процессе работы с методикой с использованием метода рассуждения вслух) и ретроспективное интервью (анкетная оценка методики сразу по окончанию тестирования).

На первой стадии когнитивного интервью были выявлены 4 пункта, которые оказались затруднительными и неоднозначными для понимания испытуемых. Снижение когнитивной доступности было обусловлено сравнительно редкими для обыденной речи словами и оборотами, а также формулировкой пунктов в виде сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Исходные формулировки этих пунктов корректировались в сторону упрощения употребляемой лексики и облегчения грамматической конструкции.

Результаты второй стадии когнитивного интервью показали, что на основании ознакомления с инструкцией и стимульными утверждениями испытуемые правильно ориентируются в предмете и целях диагностики (они идентифицировали их в таких терминах, как «отношение к ребенку», «восприятие детей», «личное мнение о детях и родительстве», «готовность стать родителем», «желание иметь детей», «отношения родителей и детей» и т.п.). Анкетирование не выявило пунктов, которые были бы деструкторами и демотиваторами работы с методикой, т. е. вызывали у испытуемого выраженное затруднение с ответом и, как следствие, желание пропустить пункт или вообще отказаться от дальнейшего обследования. Стандартная шкала ответов также не вызвала нареканий со стороны испытуемых.

Судя по ретроспективным баллированным (от 0 до 10 баллов) ответам испытуемых на вопросы анкеты, работа с методикой:

- не порождает у испытуемых выраженного внутреннего дискомфорта в виде настороженности, опасений, тревоги, вины или каких-то других неприятных ощущений (M=0,4, SD=0,69, Min=0, Max=2);

- возбуждает выраженный субъективный интерес (M=8,6, SD=1,26, Min=6, Max=10);

- не вызывает утомления (M=1,1, SD=1,72, Min=0, Max=5).

Расчет ранговых корреляции t Кендалла свидетельствует, что такие параметры субъективного опыта испытуемого при работе с методикой, как дискомфорт, интерес и утомление, тесно связаны между собой. Интерес к содержанию и увлекательность процесса диагностики в значительной мере предотвращает развитие у испытуемого эмоционального напряжения (t=–0,70) и функционального утомления (t=–0,74). Отсюда следует, что наиболее высокую очевидную валидность методика будет демонстрировать при обследовании людей, для которых рождение и воспитание детей представляет актуальную жизненную задачу или животрепещущую личностную проблему.

Таким образом, в аспекте основных разновидностей априорной валидности — содержательной и очевидной — методика удовлетворяет современным стандартам психодиагностики. Дальнейший анализ ее психометрических свойств, в том числе ключевых видов апостериорной (структурной, критериальной и конструктной) валидности, производился на эмпирическом материале выборки апробации и стандартизации. При этом использовался комбинированный подход, сочетающий психометрические процедуры и технологии как классической (CTT), так и стохастической (IRT) теории теста.

Структурная валидность методики

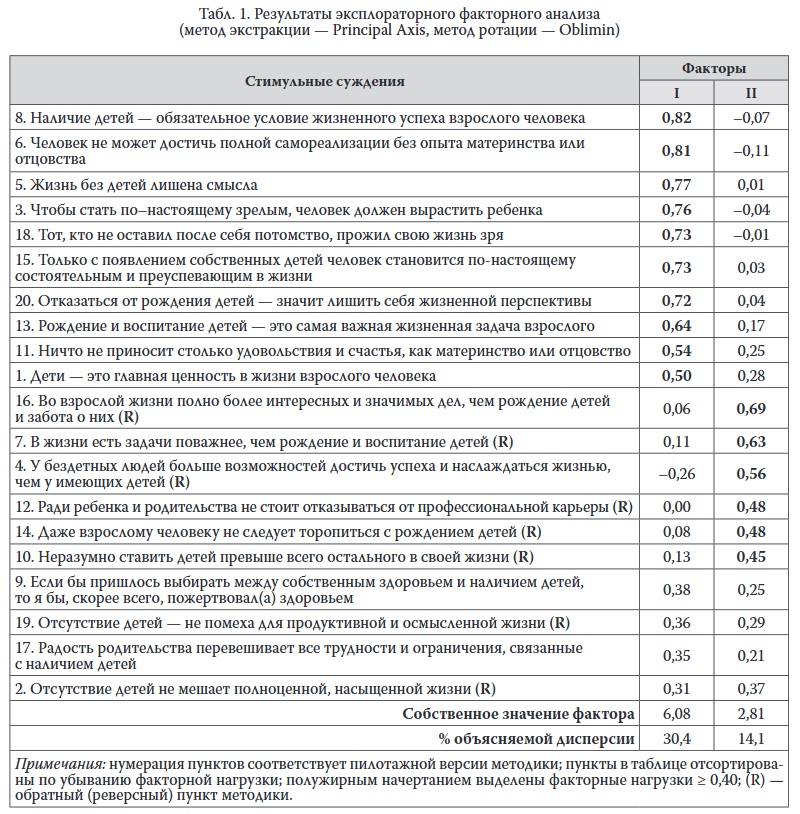

Психометрическое изучение внутренней структуры исходного массива пунктов осуществлялось эксплораторным (EFA) и конфирматорным (CFA) факторным анализом. Показания тестов адекватности Кайзера — Мейера — Олкина и сферичности Бартлетта подтвердили пригодность матрицы интеркорреляций пунктов для факторно-аналитической стратегии разработки опросника (KMO=0,953, χ2=17604, df=190, p меньше 0,001). Перебор различных методов разведочного анализа (главных осей, максимального правдоподобия, минимальных остатков) в сочетании с косоугольным и ортогональным вращением (Varimax и Oblimin) позволил вычленить в стимульном материале методики от одного до четырех факторов (при пороговом абсолютном значении факторной нагрузки ≥ 0,4). По совокупности статистических (доля объяснимой дисперсии, число включенных пунктов со значимыми нагрузками, отсутствие кросснагрузок) и психологических (содержательная интерпретируемость на основе теории) признаков оптимальным было признано двухфакторное решение. Оно суммарно объясняет 44,5% дисперсии ответов и интегрирует 16 (75% от исходного массива) пунктов со значимыми факторными нагрузками на один из факторов и без перекрестных нагрузок на другой (табл. 1).

Визуальная инспекция факторной структуры приводит к выводу, что раскладка пунктов по факторам имеет под собой скорее формальное, чем содержательное основание. Первый фактор объединяет прямые суждения, тогда как второй — обратные утверждения. Если бы инверсные пункты отражали качественные особенности негативного терминального смысла (антиценности) детей (к примеру, категорическое неприятие деторождения и родительства, детоненавистничество, антигуманные предубеждения в отношении детей и т.п.), то второй фактор можно было бы рассматривать в качестве самостоятельной субшкалы, измеряющей психологический антипод позитивного терминального смысла (ценности) детей. Однако в нашем случае обратные суждения сформулированы как отрицание тех проявлений, которые свойственны ценностному отношению к детям, и по этой причине могут трактоваться лишь как индикаторы низкого уровня выраженности этого отношения.

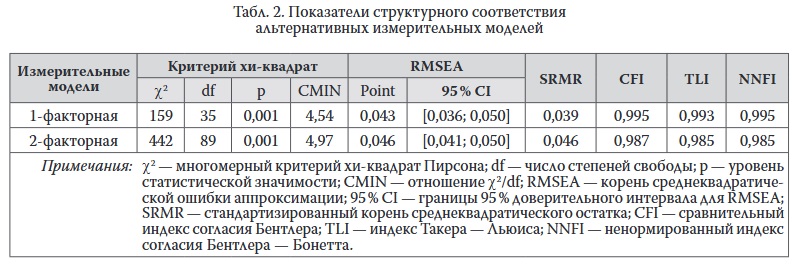

Конфирматорному факторному анализу были подвергнуты две альтернативные измерительные модели: 1) однофакторная модель, в которой десять прямых пунктов нагружают единый фактор ценностного отношения к детям; 2) двухфакторная модель, в которой добавляется второй фактор, интегрирующий инверсные пункты. С учетом того, что ликертовская шкала ответов является порядковой, для моделирования внутренней структуры методики использовался метод DWLS (Diagonally Weighted Least Squares) (Li 2016). На основании полученных данных можно заключить, что однофакторная модель измерения ценностного отношения к детям превосходит двухфакторную по всем показателям структурного соответствия (табл. 2).

Более того, согласно различным психометрическим подходам к оценке дискриминантной валидности, второй фактор по своему конструктному содержанию не отличается от первого фактора настолько, чтобы считаться независимым измерением ценностного отношения к детям и отдельной субшкалой методики. По критерию Форнелла — Ларкера (Fornell, Larcker 1981), квадратный корень средней извлеченной дисперсии субшкалы (average variance extracted) должен превышать ее корреляцию с конкурентной субшкалой методики, чего не наблюдается в нашем случае (AVE=0,32, √AVE=0б56, в то время как r=0,69). По критерию «гетерочерта — моночерта» («heterotrait — monotrait ratio of correlation») (Henseler et al. 2015) для констатации дискриминантной валидности двух субшкал значение HTMT должно быть ниже 0,90 (некоторые исследователи в качестве минимально приемлемого порога указывают значение 0,85, а в качестве строгого психометрического стандарта — 0,50 и ниже). В нашем случае второй фактор со значением HTMT=0,66 не выдерживает этого требования, что ставит под сомнение его дискриминантную валидность.

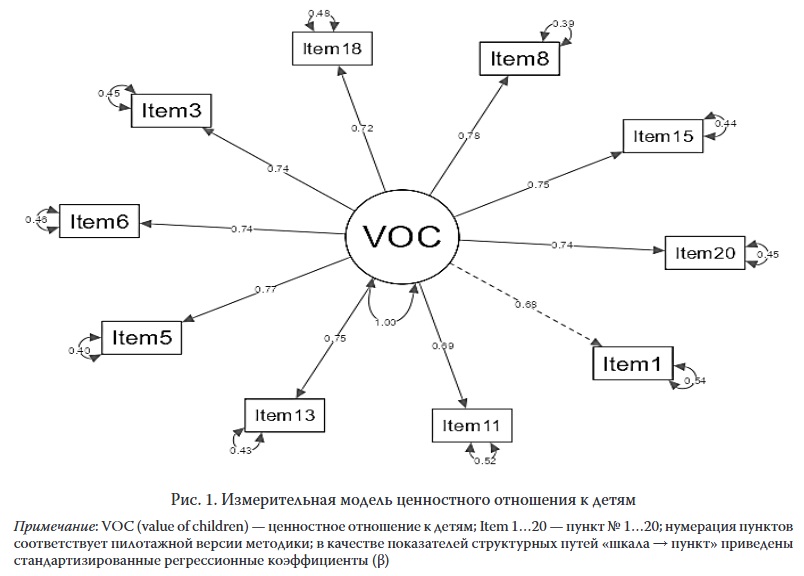

В общем, двухфакторная структура пилотажной версии методики репрезентирует скорее смешанный состав и различия во фразировании пунктов, чем латентное строение такой психической реальности, как ценностное отношение к детям. По параметрам структурной и дискриминатной валидности оптимальное психометрическое решение — разработка одномерного опросника, включающего 10 прямых пунктов и измеряющего индивидуальную выраженность ценностного отношения к детям в виде общего (композитного) диагностического показателя. Структурная диаграмма, отражающая состав и структуру опросника, изображена на рисунке 1.

Измерительные свойства пунктов методики

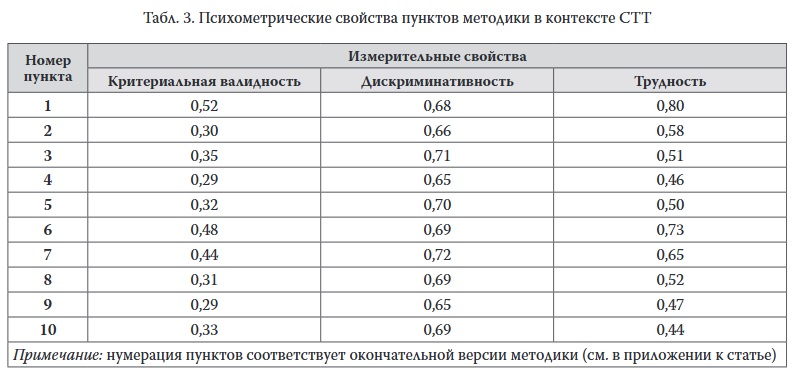

С позиций классической теории теста (СTT) анализировались следующие психометрические свойства пунктов (табл. 3):

- Критериальная валидность оценивалась путем сопоставления баллов, начисленных за ответ на пункт, с прямой оценкой субъективной значимости ценностной категории «Дети» (по шкале от 0 до 3 баллов), полученной при работе испытуемого с методикой «Смыслометрический анализ ребенка» (Карпинский 2023). Показателем критериальной валидности пункта выступало значение коэффициента корреляции Пирсона.

- В отношении дискриминативности показателем служило значение коэффициента корреляции «пункт — шкала», где шкала была представлена линейной суммой баллов по остальным 9 пунктам. Нижнее пороговое значение коэффициента дискриминативности обычно устанавливается на уровне 0,20, но мы ориентировались на более высокий психометрический стандарт — 0,60.

- Трудность оценивалась на основании выборочных частот встречаемости различных вариантов ответа на пункт. Для этого шестиразрядная шкала ответов была искусственно дихотомизирована до двух категорий: несогласие (варианты ответа «совершенно неверно», «неверно», «скорее неверно») и согласие (варианты ответа «скорее верно», «верно», «совершенно верно»). Оптимальным по трудности признавался пункт, для которого соотношение выборочных частот ответов, выражающих несогласие и согласие, приближалось к 50 %. Приемлемыми по трудности считались пункты, для которых выборочная доля «ключевых» (выражающих согласие) ответов попадала в диапазон от 20 до 80% (значение индекса трудности [0,2; 0,8]).

Десять пунктов, отобранных в ходе моделирования внутренней структуры опросника, оказались эффективными по комплексу измерительных свойств. Данный набор также отличается оптимальной содержательной однородностью-разнородностью, о чем свидетельствует коэффициент психометрической консистентности (средняя интеркорреляция пунктов r=0,55). Это значит, что они высвечивают качественно различные, но при этом тесно взаимосвязанные проявления ценностного отношения к детям.

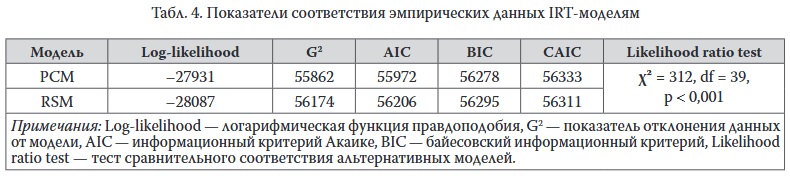

Вторым этапом психометрической оценки пунктов стал IRT-анализ. Из множества моделей, предназначенных для калибровки методик с политомическими шкалами ответов, в качестве конкурирующих альтернатив рассматривались модель рейтинговой шкалы (Rating Scale Model) и модель частичных кредитов (Partial Credits Model). Эмпирическое сравнение качества подгонки данных к альтернативным IRT-моделям показывает, что модель частичных кредитов более предпочтительна для калибровки отдельных пунктов и всей шкалы (табл. 4).

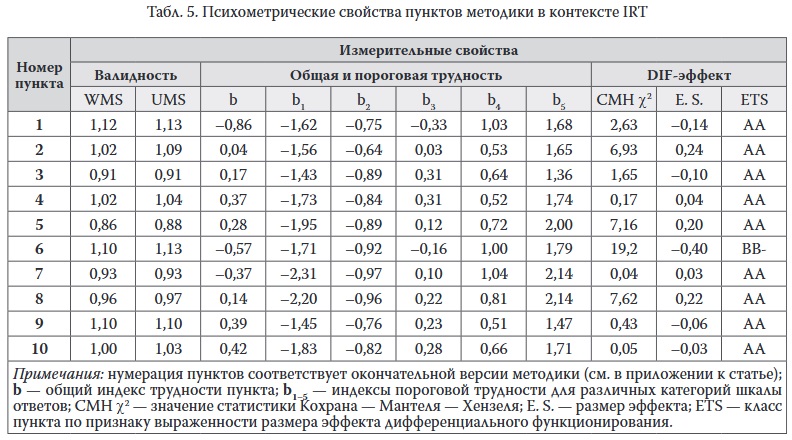

В процессе калибровки пунктов методики в модели PCM определялись следующие психометрические свойства (табл. 5).

1. Конструктная валидность выражена в показателях WMS (Infit) и UMS (Outfit). Диагностически ценными признаются пункты с индексами конструктной валидности в диапазоне [0,50; 1,50], однако наиболее эффективными считаются пункты, локализующиеся в интервале от 0,8 до 1,2.

2. Дифференциальное функционирование (DIF-эффект) проявляется в том, что пункт предоставляет неравные шансы получения определенных категорий ответа от испытуемых, принадлежащих к разным группам. DIF-эффектом обременены пункты, которые параллельно с целевым конструктом измеряют какие-либо побочные конструкты, в силу чего данный эффект можно рассматривать как изъян конструктной валидности пункта. В нашем случае размер DIFэффекта пунктов изучался в группах людей с разным родительским статусом. При этом не имеющие детей испытуемые трактовались как фокальная группа, а воспитывающие детей — как референтная группа. Использовался метод Кохрана — Мантеля — Хензеля (CMH) c расчетом размера эффекта (E. S.) и последующей классификацией пунктов по правилам ETS («AA» — относительно свободные от DIFэффекта; «ВВ» — подозрительные; «СС» — отягощенные DIF-эффектом).

3. Трудность пункта (b-параметр) с позиций IRT-подхода отражает количественную выраженность ценностного отношения к детям, при которой соотношение шансов несогласия / согласия испытуемого со стимульным суждением составляет 50/50. Преимуществом модели PCM выступает возможность расчета не только общего, но и парциальных уровней трудности пункта (пороговых статистик) для каждой градации шкалы ответов. С учетом шестиразрядной шкалы ответов в нашем случае для каждого пункта вычислялись пять порогов трудности: от b1 (значение индивидуальной выраженности ценности детей, при которой шансы выбора ответа «1 — совершенно неверно» в соотношении с шансами выбора остальных пяти категорий ответа составляют 50/50) до b5 (значение индивидуальной выраженности ценности детей, при которой шансы выбора ответа «6 — совершенно верно» в соотношении с шансами выбора остальных пяти категорий ответа составляют 50/50).

На основании расчетов можно констатировать, что все десять пунктов методики обладают отличной конструктной валидностью в рамках модели PCM. В своем большинстве они лишены DIF-эффекта и классифицированы как «АА» при тестировании испытуемых с разным родительским статусом. Умеренный размер DIF-эффекта выявлен лишь для пункта № 6 «Ничто не приносит столько удовольствия и счастья, как материнство или отцовство», который был классифицирован как «BB». Это означает, что стимульное суждение несколько фаворизирует — дает более высокие шансы на согласие и получение более высоких баллов — референтную группу, т. е. людей с реальным опытом рождения и воспитания детей. Бездетные испытуемые, за неимением такого опыта, менее склонны соглашаться с данным утверждением. По параметру общей трудности пункты методики характеризуются достаточно широким разбросом — от –0,86 до 0,42 логитов. При анализе пороговых параметров обращает на себя внимание отсутствие «реверсий» — нарушений возрастающего порядка значений коэффициента трудности b, соответствующих последовательности категорий шкалы ответов (b1 меньше b2 меньше b3 меньше b4 меньше b5). Это означает, что для выбора каждой последующей категории ответа на пункт методики от испытуемого требуется более высокая выраженность ценностного отношения к детям. Судя по размаху пороговой статистики, наивысшая диагностическая эффективность методики достигается в пределах от –2,31 до 2,14 логитов, т.е. простирается на континуум индивидуальных различий ценностного отношения к детям от низкого до высокого уровней.

Надежность методики

Анализ точности и устойчивости измерений производился в аспекте синхронной (консистентной) и диахронной (ретестовой) надежности. Значения коэффициентов синхронной надежности удостоверяют высокую измерительную точность методики: α Кронбаха = 0,922, ω МакДональда = 0,923. Высокая степень постоянства ценностного отношения к детям (как индивидуально-психологического свойства личностно-смысловой природы) дает возможность оценки диахронной надежности создаваемой методики. По итогам двукратного тестирования 96 испытуемых в интервале от трех до шести недель значение коэффициента ретестовой надежности для отдельных пунктов составило rtt=0,81–0,97 (M=0,90, SD=0,04), а для композитного показателя — rtt=0,93.

В методологии IRT диагностическая надежность и эффективность методики оценивалась по таким показателям, как индекс сепарации (отражает способность методики дифференцировать испытуемых по уровню выраженности ценностного отношения к детям, нормативное пороговое значение ≥ 2,0); индекс количества слоев (отражает способность методики стратифицировать испытуемых по определенному числу статистически значимых уровней выраженности ценностного отношения к детям, нормативное пороговое значение ≥ 2,0); индекс надежности (отражает способность методики точно диагностировать ценностное отношения к детям на всех уровнях выраженности данной латентной черты, нормативное пороговое значение ≥ 0,80). Для разрабатываемой шкалы значения данных статистик составили 3,29, 4,72 и 0,92 соответственно, что указывает на высокую различительную силу и точность измерений. Методика позволяет различать от 3 до 5 статистически значимых уровней выраженности ценностного отношения к детям.

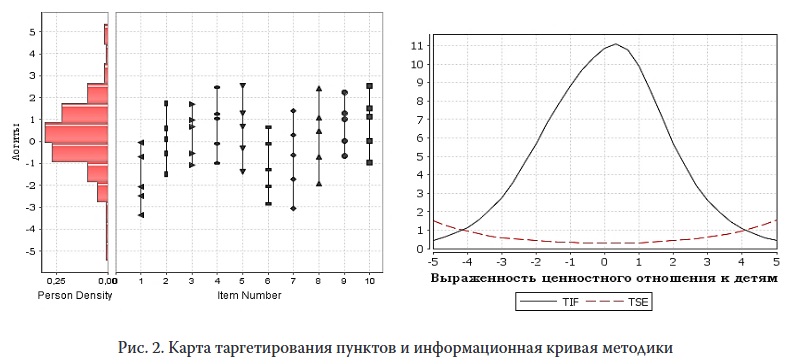

На рисунке 2 изображена карта таргетирования пунктов в соотнесении с частотным выборочным распределением испытуемых по выраженности ценностного отношения к детям (слева), а также информационная кривая (справа), отражающая область наибольшей диагностической эффективности методики (TIF) и наименьшей стандартной ошибки измерения (TSE). Следует обратить внимание, что по параметру трудности пункты опросника (с учетом значений порогов) охватывают диапазон выраженности ценностного отношения к детям от –3,56 (нижняя категория ответа пункта 1) до 2,89 (верхняя категория пункта 5) логитов, в котором сосредоточена наибольшая часть испытуемых в обследованной выборке. В этом диапазоне методика достигает максимума информативности и минимума погрешности измерений. В регионах крайне низкой и крайне высокой выраженности ценностного отношения к детям диагностические возможности опросника снижаются, но и выборочная частота встречаемости испытуемых с резко акцентуированным ценностным отношением к детям крайне мала. В выборке из 1920 человек лишь у 8 испытуемых (0,42%) зафиксирован экстремально низкий уровень (–5,42 логита) и только у 28 испытуемых (1,46%) — экстремально высокий уровень (5,35 логита) ценностного отношения к детям. С учетом относительно высокой ошибки измерения диагностические показатели методики для этого узкого круга испытуемых должны интерпретироваться с осторожностью.

Критериальная и конструктная валидность методики

Критерием для валидизации методики вы ступали результаты прямого оценивания субъективной значимости категории «Дети», полученные при выполнении испытуемыми смыслометрического анализа (Карпинский 2023). Эта оценка, по условиям смыслометрии,

производилась в виде баллированного ответа на вопрос: «В какой степени данная ценность важна для Вас?» с вариантами ответа: «0 — не имеет значения в моей жизни», «1 — имеет малое значение в моей жизни», «2 — имеет среднее значение в моей жизни», «3 — имеет большое значение в моей жизни». Корреляция диагностического показателя «Шкалы ценностного отношения к детям» с критерием позволяет констатировать критериальную валидность методики (r=0,47, N=1041, p меньше 0,000).

Конструктная валидность проверялась в аспекте способности методики дифференцировать межгрупповые (половые, возрастные, статусные) различия (так называемая «known-groups validity»), а также конвергентной и дискриминатной валидности. При оценке валидности по групповой дифференциации установлено, что:

- половые (гендерные) различия в ценностном отношении к детям отсутствуют (t(1918)=0,07, p=0,94);

- ценностное отношение к детям положительно коррелирует с возрастом (r=0,21, p=0,000) и стажем родительства (r=0,21, p=0,000). При ближайшем рассмотрении выясняется, что связь стажа родительства с ценностью детей опосредуется возрастом как переменной-медиатором (их частная корреляция при статистическом контроле переменной «возраст» снижается до r=–0,05);

- положительным коррелятом ценностного отношения к детям является религиозность, определяемая на основе прямого баллированного самоотчета испытуемого (r=0,33, p=0,000);

- семейные люди (M=28,21, SD=11,28) превосходят холостых (M=21,61, SD=11,48) по уровню ценностного отношения к детям (t(1677)=7,17, p=0,000, d=58);

- бездетные люди (M=20,63, SD=11,57) достоверно уступают малодетным (M=27,38, SD=11,14), а те, в свою очередь, — многодетным (M=31,54, SD=10,66) по степени сформированности ценностного отношения к детям (F(2,1917)=45,51, p меньше 0,000, d=0,98).

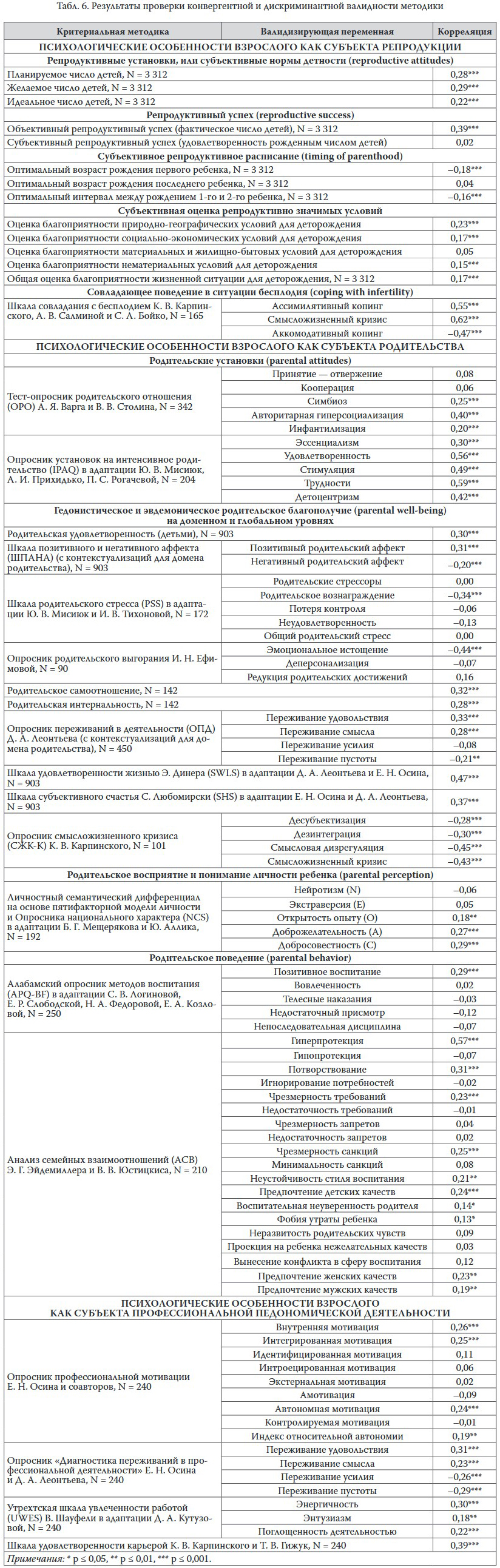

Конвергентная и дискриминатная валидность определялась путем выявления наличия, силы и направленности корреляционных связей между диагностическим показателем методики и индивидуально-психологическими особенностями испытуемых как субъектов репродукции, родительства и профессионального педономического труда (Карпинский 2023; 2024а; 2024b; Салмина и др. 2024). Все эти особенности функционируют в качестве психических регуляторов различных видов поведения и деятельности взрослого, объектом которых выступают дети, и в этой связи могут считаться валидизирующими переменными для диагностического показателя создаваемой методики. Выявленные паттерны корреляций доказывают конструктную валидность и убеждают в том, что ценностное отношение к детям действительно образует скрытый диагностический конструкт методики (табл. 6).

Стандартизация и диагностические нормы

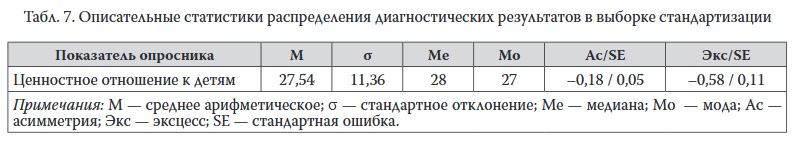

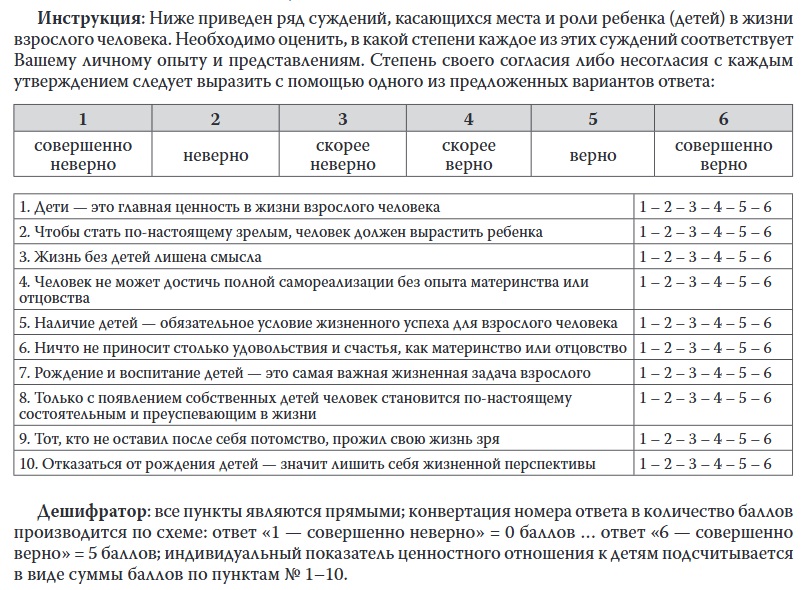

Окончательная версия методики содержит 10 прямых пунктов. Начисление баллов за стандартные варианты ответа производится следующим образом: «совершенно неверно» — 0 баллов, «неверно» — 1 балл, «скорее неверно» — 2 балла, «скорее верно» — 3 балла, «верно» — 4 балла, «совершенно верно» — 5 баллов. Индивидуальный диагностический показатель рассчитывается путем суммирования баллов по всем пунктам и может варьировать от 0 до 50 баллов. Эмпирическое распределение диагностических результатов в выборке стандартизации методики (N = 1920) носит нормальный характер. Оно описывается параметрами, представленными в таблице 7. Средний уровень выраженности ценностного отношения к детям ограничивается интервалом 16–39, низкий уровень — 0–15, высокий — 40–50 «сырых» баллов. Стандартная ошибка измерения для 95 % доверительного интервала, вычисленная на основании коэффициента консистентной надежности, равняется 3 баллам.

Заключение

Итогом проведенного психометрического исследования стала оригинальная методика диагностики ценностного отношения к детям. По формату она является одномерным стандартизированным опросником и обладает надлежащими измерительными свойствами. Перспективы ее дальнейшей психометрической проработки видятся в оценке влияния фактора социальной желательности на диагностический результат. Такая необходимость связана с тем, что в Беларуси, России и ряде других государств активно проводится демографическая политика пронатализма, в свете которой рождение и воспитание детей считается социально одобряемым жизненным выбором. В условиях социального давления пронатальных норм, ожиданий и идеалов методики психодиагностики личностного смысла ребенка должны обладать способностью к распознанию истинной (реально действующей) и декларируемой (знаемой) ценности детей для испытуемого.

Приложение

Шкала ценностного отношения к детям

Сноски

* Так, в концепции поведенческой иммунной системы (behavioral immune system, BIS) утверждается релевантность чувства отвращения (feeling of disgust) протективной мотивации, направленной на сохранение здоровья и избегание заражения и болезни (Schaller 2006); в концепции мотивации родительского ухода (parental care motivation) постулируется прямая связь с чувством нежности по отношению к детям (feeling of tenderness) (Buckles et al. 2015).

Литература

- Асмолов, А.Г., Братусь, Б.С., Зейгарник, Б.В. и др. (1979) О некоторых перспективах исследований смысловых образований личности. Вопросы психологии, № 3, с. 35–45. EDN: IHSKSF

- Бесчасная, А.А. (2018) Наблюдая грядущее: образы современного детства в прогнозировании будущего. Ценности и смыслы, № 3 (55), с. 65–78. EDN: XUAUDJ

- Братусь, Б.С. (1988) Аномалии личности. М.: Мысль, 304 с.

- Вилюнас, В.К. (1990) Психологические механизмы мотивации человека. М.: Изд-во МГУ, 288 с.

- Илышев, А.М., Багирова, А.П. (2021) Введение в репродуктивистику. Становление науки о воспроизводстве человека. М.: Финансы и статистика, 304 с.

- Капица, С.П. (2010) Парадоксы роста. Законы глобального развития человечества. М.: Альпина Нонфикшн, 192 с.

- Карпинский, К.В. (2019) Мотивационно-смысловая регуляция репродуктивного поведения человека: культурно-исторические трансформации и метаморфозы. Social Studies: Theory and Practice, vol. 7, no. 2, pp. 59–81. https://doi.org/10.34858/sstp.2.2019.005

- Карпинский, К.В. (2021) Источники смысла жизни: новый метод психодиагностики личности. Гродно: Изд-во Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, 220 с.

- Карпинский, К.В. (2022а) Личностный смысл ребенка в регуляции детско-родительских отношений. В кн.: Н.Л. Карпова, Е.А. Петрова, О.В. Зотова (ред.). Общение в эпоху конвергенции технологий. М.: Изд-во Психологического института Российской академии образования, с. 208–211. https://doi.org/10.24412/ cl-36917-2022-208-211

- Карпинский, К.В. (2022b) Преградный смысл ребенка: половозрастная и социально-демографическая изменчивость в белорусской популяционной мультивыборке. Вестник гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Серия 3. Филология. Педагогика. Психология, т. 12, № 3, с. 115–129. EDN: FVJVZY

- Карпинский, К.В. (2023) Личностный смысл ребенка: что дети значат для взрослых. Гродно: Изд-во Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, 515 с.

- Карпинский, К.В. (2024а) Личностный смысл ребенка в регуляции профессиональной педономической деятельности. Ярославский педагогический вестник, № 1 (136), с. 170–184. https://doi.org/10.20323/1813145X_2024_1_136_170

- Карпинский, К.В. (2024b) Личностный смысл ребенка и переживание смысложизненного кризиса в ситуации бесплодия. Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки, № 2, с. 40–55. https://doi.org/10.18384/2949-5105-2024-2-40-55 Кон, И.С. (2003) Ребенок и общество. М.: Академия, 336 с.

- Леонтьев, Д.А. (1999) Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. М.: Смысл, 487 с.

- Рубинштейн, С.Л. (1959) Бытие и сознание. М.: Изд-во АН СССР, 328 с.

- Рубинштейн, С.Л. (1973) Проблемы общей психологии. М.: Педагогика, 424 с.

- Салихова, Н.Р. (2010) Ценностно-смысловая организация жизненного пространства личности. Казань: Казанский университет, 451 с.

- Салмина, А.В. Карпинский, К.В., Бойко, С.Л. (2024) Разработка и апробация психодиагностической методики «Шкала совладания с бесплодием». Репродуктивное здоровье. Восточная Европа, т. 14, № 3, с. 338–346. https://doi.org/10.34883/pi.2024.14.3.004

- Тендрякова, М.В. (2022) Антропология детства. Прошлое о современном. М.: ЛитРес, 310 с.

- Arnold, F., Bulatao, R. A., Buripakdi, Ch. et al. (eds.). (1975) The value of children. A cross-national study: In 4 vols. Vol. 1. Honolulu: East-West Population Institute Publ., 234 p.

- Aunger, R., Curtis, V. (2013) The anatomy of motivation: An evolutionary-ecological approach. Biological Theory, vol. 8, no. 1, pp. 49–63. https://doi.org/10.1007/s13752-013-0101-7

- Bernard, L.C., Mills, M., Swenson, L., Walsh, R. P. (2005) An evolutionary theory of human motivation. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, vol. 131, no. 2, pp. 129–184. https://doi.org/10.3200/MONO.131.2.129-184

- Buckels, E.E., Beall, A.T., Hofer, M.K. et al. (2015) Individual differences in activation of the parental care motivational system: Assessment, prediction, and implications. Journal of Personality and Social Psychology, vol. 108, no. 3, pp. 497–514. https://doi.org/10.1037/pspp0000023

- Fornell, C. Larcker, D.F. (1981) Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement errors. Journal of Marketing Research, vol. 18, no. 1, pp. 39–50. https://doi.org/10.2307/3151312

- Henseler, J., Ringle, C., Sarstedt, M. (2015) A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 43, pp. 115–135. https://doi. org/10.1007/s11747-014-0403-8

- Kenrick, D.T., Griskevicius, V., Neuberg, S.L., Schaller, M. (2010) Renovating the pyramid of needs: Contemporary extensions built upon ancient foundations. Perspectives on Psychological Science, vol. 5, no. 3, pp. 292–314. https://doi.org/10.1177/1745691610369469

- Li, C. H. (2016) Confirmatory factor analysis with ordinal data: Comparing robust maximum likelihood and diagonally weighted least squares. Behavioral Research Methods, vol. 48, pp. 936–949. https://doi.org/10.3758/ s13428-015-0619-7

- Schaller, M. (2006) Parasites, behavioral defenses, and the social psychological mechanisms through which cultures are evoked. Psychological Inquiry, vol. 17, no. 2, pp. 96–101. https://doi.org/10.1207/s15327965pli1702_2

- Trommsdorff, G., Nauck, B. (eds.). (2005) The value of children in cross-cultural perspective: Case studies from eight societies. Lengerich: Pabst Science Publ., 288 p.

Источник: Карпинский К.В. Шкала ценностного отношения к детям: разработка, валидизация, стандартизация // Психология человека в образовании. 2024. Том 6. №4. С. 543–567. doi: 10.33910/2686-9527-2024-6-4-543-567

Сайт журнала «Психология человека в образовании» (научный журнал Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена), где представлен архив выпусков и текущий номер, информация о журнале и о возможности и условиях публикации, — https://www.psychinedu.ru/

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать