Введение

На школьные организации возложены важные функции образования и социализации подрастающего поколения, а также помощи в формировании личности учащихся. Все это вызывает пристальный интерес не только со стороны непосредственных участников образовательного процесса (педагогического и административного коллектива, учеников и их родителей), но и со стороны ученых, которые изучают образовательную среду школы.

Уровень взаимопонимания и согласованности деятельности ключевых субъектов образовательного процесса — триады «ученик-учитель-родитель», а также степень открытости их общения влияет на создание благоприятной и психологически безопасной среды и общую эффективность образовательного процесса. Однако учителя и родители, как правило, занимают отличающиеся позиции в школьной системе, что обусловлено различием их приоритетов и обязанностей в отношении детей. В литературе отмечается тенденция повышения взаимных требований и ожиданий, как родителей к школе, так и педагогов к родителям [4]. При этом происходит развитие практик вовлечения родителей в вопросы и процессы управления школой. А коммерциализация образования формализует и негативно воздействует на выстраивание взаимоотношений и взаимодействий в триаде «ученик-учитель-родитель».

Таким образом, эти основные субъекты образовательного процесса сталкиваются со сложностями в осуществлении конструктивного взаимодействия, хотя очевидно, что потребность в налаживании диалога между педагогами и родителями насущна и актуальна. При этом основные цели у них общие: обеспечение всестороннего развития, образования, воспитания и контроля, а также поддержание психологического и физического здоровья детей.

Школы являются открытыми системами, на которые оказывают влияние государство, общество и другие социальные институты, формирующие определенные запросы [5]. Поэтому, несмотря на объединяющие общие черты, каждое образовательное учреждение очень индивидуально, со своими специфическими характеристиками, которые обусловлены местоположением, деятельностью руководства, составом педагогического коллектива и набранных групп учеников, техническим обеспечением, развитостью системы коммуникаций и т.д. Все эти факторы отражаются на том, какой тип культуры формируется в образовательной организации, в какой среде учатся и воспитываются школьники, как складываются взаимоотношения родителей с учителями.

Концептуальные основы исследования

В современной науке активно используется понятие образовательной среды. В частности, оно отражает психолого-педагогическое содержание сложившейся ситуации в определенном образовательном учреждении, куда входят условия, методы и факторы педагогического воздействия для развития, обучения и воспитания детей, а также физическая окружающая обстановка (внешний вид школы, ее интерьер, оборудование, ухоженность и т.д.) [1, 3, 7, 8, 10].

В структуру образовательной среды включают разнообразные компоненты: пространственно-предметный, социальный, организационно-технологический [10]. Для социально-психологического исследования, с нашей точки зрения, наибольший интерес представляет социальный компонент образовательной среды школы.

Организационная культура школы. Концепция организационной культуры зародилась и развивалась в контексте организационно-управленческой психологии [12, 14, 16]. Подход к школе как к организационной системе дает возможность перенести и применить практический и теоретический опыт из области организационно-управленческой психологии в сферу образования для решения актуальных прикладных задач [5, 11, 13]. Такая позиция позволяет расширить и применить научный инструментарий в различных реалиях современной школы. Это раскрывает новые перспективные возможности развития и оптимизации образовательного процесса, а также налаживания эффективных взаимодействий между всеми его участниками.

Культура школы — многоплановый социальный компонент образовательной среды, который включает в себя ряд составляющих, разделяемых всеми участниками образовательного процесса: миссия и видение, ценности, нормы, базовые предположения, убеждения, традиции и ритуалы, артефакты и символы [11, 13, 14, 15, 17]. Как правило, культура школы задается и формируется целенаправленно руководством, но при этом она динамична и подвержена влиянию различных факторов. Для ее улучшения, стабилизации и защиты от неблагоприятных воздействий необходимо проводить систематические корректировки в нужном направлении, что является достаточно сложной задачей в силу наличия большого количества включенных в нее компонентов. Однако улучшение культуры школы всегда благоприятно сказывается на результативности, сплоченности и общей эффективности, так как она служит связующим элементом для всех участников образовательного процесса.

Диагностика организационной культуры школы является важной частью процесса управления этим социальным компонентом образовательной среды. Одним из популярных подходов к диагностике организационной культуры является типология, разработанная американскими психологами К. Камероном и Р. Куинном [2], которая была адаптирована В.А. Ясвиным для описания культуры школьных организаций [9]. По его мнению, данная типология оптимальна для экспертной оценки образовательно-организационной системы школы. Разработанная на её основе методика позволяет определить, проанализировать и сопоставить воспринимаемый существующий и предпочитаемый типы культуры. В рамках данной концепции выделяют четыре типа организационной культуры школы.

Семейный — в такой школе царит дружественная атмосфера, где коллектив похож на одну большую семью. Все вопросы решаются коллективно, развиты различные формы сотрудничества. Учителя, директор и администрация обладают заслуженным авторитетом, делятся знаниями и опытом, поэтому воспринимаются как наставники. Поддерживается благожелательный моральный климат, стимулирующий сплоченность всех участников образовательного процесса. Создаются и поддерживаются традиции, ценятся обязательность и взаимная преданность. Создаются условия для всестороннего развития каждой личности, а также для формирования правильных моральных норм у подрастающего поколения.

Инновационный — в такой школе акцент делается на динамичном развитии и творчестве. Школа открыта для прогрессивных разработок, инновационные технологии активно внедряются в образовательный процесс, создаются и опробуются качественные и передовые методические продукты. Царит дух новаторства, ценятся и поощряются профессиональный поиск и индивидуальные инициативы. Принимается возможность обоснованных экспериментов и допустимых рисков в противовес консерватизму. Помимо внутреннего самосовершенствования, цели школы — стать идейным и методическим лидером и поддерживать высокую конкурентоспособность среди образовательных учреждений.

Результативный — в такой школе в приоритете четкое и своевременное выполнение поставленных учебных и воспитательных задач. Поощряется целеустремленность и дух соперничества среди учителей при достижении необходимых результатов. Директор и администрация авторитарны и требовательны. Большое внимание уделяется формированию безупречной репутации школы, достижению высоких образовательных результатов, а также престижу и успеху учебного заведения.

Ролевой — в такой школе принят консервативный устой. Все процедуры формализованы, руководство ориентировано на официальную образовательную политику. Администрация следит за четким соблюдением инструкций, правил и рекомендуемых методик. Принята жесткая структурированность и процедурность, высоко ценятся работа по плану, стабильность и предсказуемость. Школу характеризует низкая текучесть кадров и долгосрочная профессиональная занятость. Одной из важных задач является минимизация рисков и проблем для повышения рейтинга школы.

Субъективное отношения к школе. Социальный компонент школьной образовательной среды характеризуется также отношением к школе различных категорий субъектов образовательного процесса. Самые прогрессивные инновации, внедряемые администрацией, могут оказаться неэффективными, если учителя, учащиеся и родители негативно относятся к школе, не проявляют личной заинтересованности в ее развитии. С точки зрения В.А. Ясвина, отношение к школе — это эмоционально окрашенное отражение взаимосвязей различных потребностей людей с возможностями, которые им предоставляет образовательная среда школы [9]. Субъективное отношение к школе рассматривается в единстве его четырехкомпонентной структуры:

Эмоциональный — обусловлен оценочными суждениями, чувствами и индивидуальными предпочтениями участников. Это отношение выражается субъективной шкалой «нравится — не нравится».

Познавательный — характеризует индивидуальную направленность когнитивной активности и динамичное формирование мотивации всех субъектов образовательного процесса. Степень выраженности данного компонента демонстрирует уровень личной заинтересованности по отношению к школе.

Практический — обусловлен субъективным стремлением и готовностью к конкретной практической деятельности, связанной с данным учебным заведением.

Поступочный — характеризуется целенаправленной активностью личности в соответствии со своим отношением к данной школе (положительным или отрицательным). Эта активность всегда движима личной инициативой и может выражаться как конкретными поступками, так и формированием у других людей отношения к школе аналогичного своему.

Степень выраженности совокупности показателей эмоционального, познавательного, практического и поступочного компонентов характеризует интенсивность отношения субъектов к образовательному учреждению.

Одна из ключевых проблем, которая изучается в исследованиях образовательной среды — это восприятие человеком среды, в которой он находится и функционирует. В исследованиях В.А. Ясвина выявлено наличие достаточно отличающихся субъективных образов своей школы у разных категорий членов образовательного сообщества: директоров, учителей, учеников и родителей [7]. Важно учитывать данную специфику, разницу групповых представлений, так как расхождения в восприятии и противоречия являются потенциальными очагами конфликтов.

Целью нашего исследования было выявление отличительных особенностей представлений о культуре школы, а также отношения к ней учителей, учеников и родителей.

Организация исследования

В исследовании приняли участие учителя, родители школьников и ученики старших классов средних общеобразовательных школ и лицеев нескольких регионов России. В процессе сбора данных состав респондентов варьировался, поэтому для удобства сводные данные с характеристиками выборки представлены в тексте отдельно для каждой методики.

Выборка исследования представлений о школьной организационной культуре

Учителя. Приняли участие 70 респондентов (62 женщины и 8 мужчин). Распределение по возрасту: до 30 лет — 5 человек; 30-39 лет — 10; 40-49 лет — 23; 50-59 лет — 24; от 60 лет — 8 человек. Образование: высшее — 66 респондентов; среднее специальное — 4. Педагогический стаж (среднее): 23,6 ( 24 года). Педагогический стаж в данной школе (среднее): 14,8 ( 15 лет). Классных руководителей: 39 из 70 учителей.

Ученики. Приняли участие 132 респондента (75 женщин и 57 мужчин). Распределение по возрасту: 13-14 лет — 40 человек; 15-16 лет — 74; 17-18 лет — 18 школьников. Распределение по классам: в 8-м классе учатся 62 ученика; в 9-м классе — 41; в 10-м — 21; в 11-м — 8 учеников.

Родители. Приняли участие 30 респондентов (все женщины). Распределение по возрасту: 30-39 лет — 10 человек; 40-49 лет — 16; 50-59 лет — 4 человека. Образование: высшее — 16 родителей; среднее специальное — 10; среднее — 4.

Выборка диагностики отношения к школе

Учителя. Приняли участие 79 респондентов (71 женщина и 8 мужчин). Распределение по возрасту: до 30 лет — 5 человек; 30-39 лет — 13; 40-49 лет — 26; 50-59 лет — 26; от 60 лет — 9 человек. Образование: высшее — 76 респондентов; среднее специальное — 3. Педагогический стаж (среднее): 23,6 ( 24 года). Педагогический стаж в данной школе (среднее): 15,1 ( 15 лет). Классных руководителей: 46 из 79 учителей.

Ученики. Приняли участие 156 респондентов (91 женщина и 65 мужчин). Распределение по возрасту: 13-14 лет — 42 человека; 15-16 лет — 91; 17-18 лет — 23 школьника. Распределение по классам: в 8-м классе учатся 67 учеников; в 9-м классе — 46; в 10-м — 32; в 11-м — 11 учеников.

Родители. Приняли участие 50 респондентов (все женщины). Распределение по возрасту: 30-39 лет — 11 человек; 40-49 лет — 32; 50-59 лет — 7 человек. Образование: высшее — 29 родителей; среднее специальное — 17; среднее — 4.

Методы

Основным методом сбора эмпирических данных являлся опрос. Он проводился в дистанционном формате с использованием онлайн-платформы, где были размещены методики исследования, каждая из которых сопровождалась инструкцией и описанием шкалы оценок.

- «Методика диагностики организационной культуры школы» [9], с помощью которой можно определить как субъективно воспринимаемый тип культуры школы (актуальное состояние), так и выявить предпочитаемый тип.

- «Методика диагностики отношения к школе» [6] для диагностики отношения к четырем основным структурным элементам, составляющим смысловое содержание понятия «школа»: 1) педагоги, 2) школьники, 3) помещение и оборудование и 4) образовательный процесс.

Помимо этого, были собраны демографические и статистические данные респондентов.

Сопоставление ответов учителей, учеников и родителей на одни и те же вопросы показывает особенности взаимодействия, специфику образов друг друга, формат и степень совпадения общих ценностей и установок, позволяет выявить общие тенденции, а также различные несоответствия или противоречия.

Способ обработки данных. Полученные данные были обработаны с помощью ключей к методикам с целью последующего сопоставления результатов по трем группам. Подсчитан коэффициент альфа Кронбаха для определения уровня надежности-согласованности шкал.

Результаты исследования и их обсуждение

Сводная таблица результатов опроса учителей, учеников и родителей по методике диагностики организационной культуры школы представлена в Таблице 1. В графе «Реал.» указаны баллы по воспринимаемому актуальному типу организационной культуры школы; в графе «Жел.» — оценки желаемого типа культуры; в графе «Разн.» — отражена разность между воспринимаемым реальным и предпочитаемым состоянием, где направлением стрелки отмечены желаемые тенденции к увеличению либо уменьшению выраженности элементов данного типа культуры.

.jpeg)

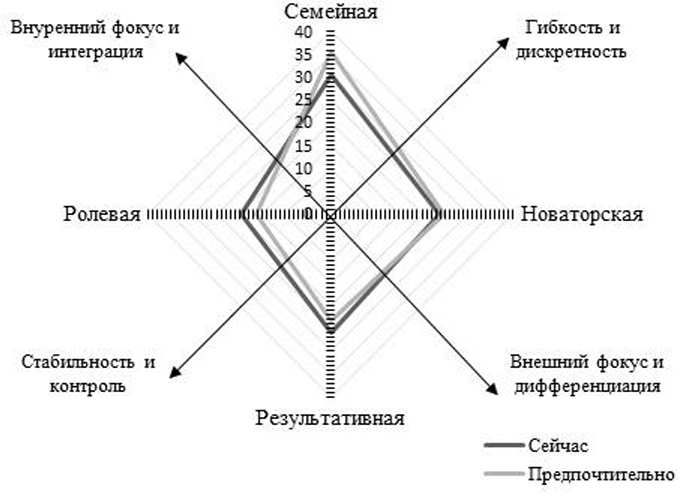

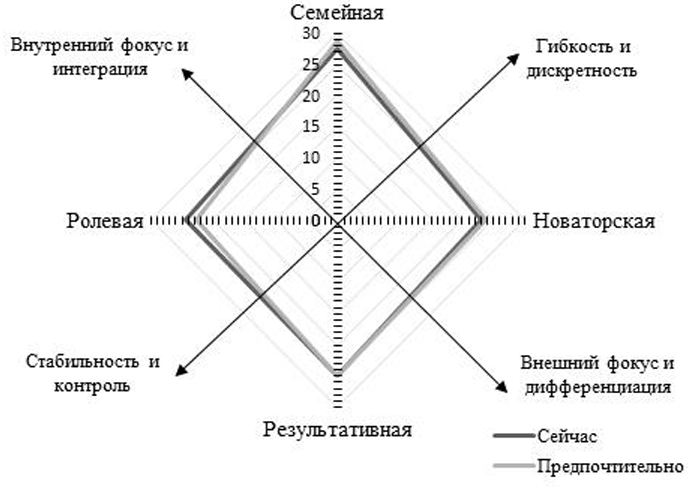

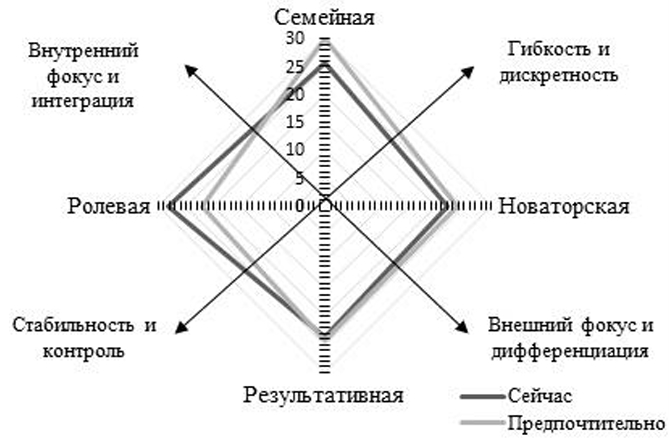

Визуализация результатов представлена диаграммами воспринимаемых реальных и предпочитаемых типов организационной культуры школы: по мнению учителей (Рисунок 1), по мнению учеников (Рисунок 2) и по мнению родителей (Рисунок 3).

Учителя и ученики школ, принявших участие в исследовании, полагают, что в их учебных заведениях доминирует «семейный» тип культуры (30,55 и 27,54 соответственно). В свою очередь, родители воспринимают в качестве преобладающей «ролевую» культуру (28,33), а «семейную» считают немного менее выраженной (25,87).

Выявлено, что все три группы желают, чтобы элементы «семейной» культуры сильнее проявлялись и данный тип стал основным. Общим мнением также является необходимость уменьшения представленности «ролевого» типа культуры. Интересно отметить, что учителя, в целом, не считают, что «ролевая» культура сильно выражена.

Все группы отметили, что «результативный» тип культуры в достаточной степени свойственен их школам, при этом более высокие значения были присвоены преподавателями и школьниками, которые предпочли бы более низкий уровень выраженности данной культуры. С точки зрения родителей элементы «результативной» культуры должны быть более заметны.Участники исследования полагают, что уровень представленности «новаторского» типа — средний и мог бы проявляться сильнее.

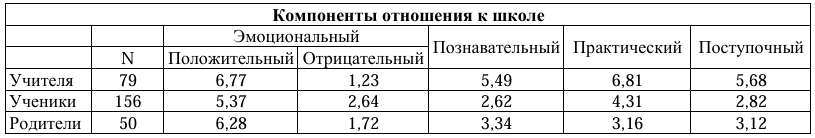

Сводная таблица результатов опроса учителей, учеников и родителей по методике «Диагностика отношения к школе» (компоненты отношения к школе) представлена в Таблице 2.

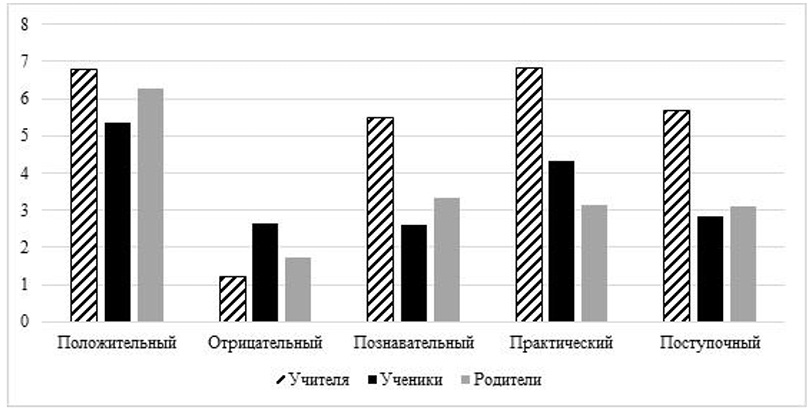

На Рисунке 4 представлена диаграмма компонентов отношения к школе: данные по учителям, ученикам и родителям.

У педагогов и у родителей положительный эмоциональный компонент выражен сильнее, чем у учащихся (6,77 и 6,28 против 5,37 соответственно). Отрицательный эмоциональный компонент сильнее выражен у учеников по сравнению с учителями и родителями (2,64 против 1,23 и 1,72 соответственно).

У учителей, по сравнению с учениками и их родителями, сильнее всего проявляются все компоненты отношения к школе, то есть готовность к познавательной (5,49) и конкретной практической (6,81) и поступочной (5,68) деятельности, связанной со школой.

Познавательный и поступочный компоненты наименее выражены у учащихся (2,62 и 2,82 соответственно), а практический — у родителей (3,16). При этом родители, в целом, более интересуются школой и готовы что-то делать, по сравнению со своими детьми, в то время как у школьников ярче проявляется практический компонент (4,31).

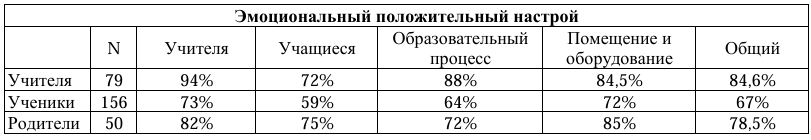

Сводная таблица результатов опроса учителей, учеников и родителей по методике «Диагностика отношения к школе» (эмоциональный положительный настрой) представлена в Таблице 3.

Общий положительный настрой сильнее всего проявляется в группе преподавателей (84,6%), немного менее выражен у группы родителей (78,5%), тогда как ученики воспринимают происходящее в школе наименее позитивно (67%).

Наиболее хорошо учителя воспринимают своих коллег и образовательный процесс (94% и 88% соответственно); чуть менее позитивно, но достаточно высоко — помещение и оборудование (84,5%), немного менее положительно оценивают учеников (72%).

Школьники более позитивно оценили учителей (73%) и техническое обеспечение учебного заведения (72%), менее — образовательный процесс (64%), и относительно амбивалентно — своих сверстников (59%).

Родители положительнее всего относятся к условиям, в которых учится их ребенок (85%), а также к преподавателям (82%); учащиеся и образовательный процесс воспринимаются немного ниже и примерно одинаково (75% и 72% соответственно).

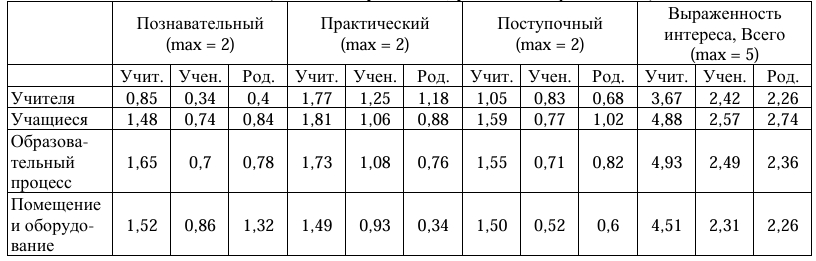

Сводная таблица результатов опроса учителей, учеников и родителей по методике «Диагностика отношения к школе» (общая выраженность всех компонентов отношений) представлена в Таблице 4.

Общая выраженность всех компонентов по отношению к «учителям» наиболее высока в группе педагогов (3,67) по сравнению с группой школьников и их родителей (2,42 и 2,26 соответственно). По отношению к друг к другу у преподавателей проявляется готовность к активному практическому (1,77) и поступочному (1,05) взаимодействию, а также познавательный интерес (0,85). В группах учеников и родителей сильнее всего выражен практический компонент (1,25 и 1,18 соответственно), слабее выражен поступочный (0,83 и 0,68 соответственно), и менее всего — познавательный (0,34 и 0,4 соответственно) компоненты.

Общая выраженность всех компонентов по отношению к «учащимся» наиболее высока в группе педагогов (4,88) при сравнении с группами школьников и их родителей (2,57 и 2,74 соответственно). По отношению к учащимся у учителей выражена готовность к активному взаимодействию — как практическому (1,81), так и поступочному (1,59), а также существует познавательный интерес (1,48). У учеников более выражен практический компонент по отношению к сверстникам (1,06), по сравнению с поступочным (0,77) компонентом и познавательным (0,74). У группы родителей доминирует поступочный (1,02) компонент, далее по значению следуют практический и познавательный (0,88 и 0,84 соответственно).

Общая выраженность всех компонентов по отношению к «образовательному процессу» наиболее высока в группе учителей (4,93) по сравнению с группами школьников и их родителей (2,49 и 2,36 соответственно). У преподавателей достаточно сильно проявляется готовность к активной практической деятельности (1,73), познавательный интерес (1,65), и готовность к поступочной активности (1,55). У учеников значения невысоки: более выражен практический компонент по отношению к образовательному процессу (1,08), и примерно одинаково проявляются поступочный и познавательный компоненты (0,71 и 0,70 соответственно). В группе родителей эти значения ниже среднего и распределились следующим образом: поступочный (0,82), познавательный (0,78) и практический (0,76) компоненты.

Общая выраженность всех компонентов по отношению к «помещению и оборудованию» наиболее высока в группе преподавателей (4,51), что значительно выше по сравнению с группами школьников и их родителей (2,31 и 2,26 соответственно). У учителей примерно одинаково проявляется как познавательный интерес (1,52), так и готовность к поступочной (1,50) и практической (1,49) деятельности. У учеников показатели по всем исследуемым аспектам ниже средних значений: по отношению к техническому обеспечению школы сильнее по сравнению с другими выражен практический компонент (0,93), слабее — познавательный (0,86) и наименее всего проявился поступочный (0,52) компонент. Тогда как в группе родителей доминирует познавательный компонент (1,32), для них важно, в каких условиях учатся их дети. При этом поступочный и практический компоненты выражены очень слабо (0,6 и 0,34 соответственно).

Заключение

Проведенный анализ позволил выявить интересные особенности и тенденции восприятия культуры школы, и общего отношения к ней у основных субъектов образовательного процесса: учителей, учеников и родителей.

Относительно воспринимаемого типа организационной культуры школы было выявлено, что более схожие образы складываются у преподавателей и учащихся, которые полагают, что в их учебных заведениях сформирован ее семейный тип. Такая позиция отличается от мнения родителей, у которых сложился образ преимущественно ролевой культуры. Такие результаты можно объяснить тем, что ученики и учителя вместе проводят больше времени в школе, много общаются, лучше чувствуют сложившуюся атмосферу и чаще видят различные формальные и содержательные проявления существующего типа культуры. В свою очередь, группа родителей сталкивается с проявлениями культуры школы значительно реже, и у них складывается впечатление о ней со слов ребенка, из опыта менее интенсивного общения с учителями и администрацией и субъективной оценки материально-технической базы школы.

Схожесть мнений у непосредственных участников учебного процесса (учителей и учеников) свидетельствует о том, что они достаточно комфортно чувствуют себя в стенах школы, так как семейный тип культуры характеризуется сплоченностью коллектива, взаимной поддержкой, благожелательной дружественной атмосферой, способствующей комфортному общению и взаимодействию. Видение родителями культуры как ролевой может объясняться тем, что они, как правило, чаще приходят в школу по формальным или официальным поводам, сталкиваются с решением финансовых, технических и дисциплинарных вопросов, а различные проявления учебной и культурной деятельности оценивают по конечному результату, а не по процессу. Стоит подчеркнуть, что все три группы желают, чтобы элементы «семейной» культуры проявлялись ещё сильнее, и он стал основным.

Положительный эмоциональный компонент субъективного отношения к школе больше выражен у учителей и родителей, по сравнению со школьниками. Это можно объяснить тем, что учащиеся находятся в процессе интенсивного обучения, что налагает на них большое количество различных обязанностей. Также присутствует соревновательный момент, школьники находятся под постоянным контролем и степень их свободы серьезно ограничена, что дает дополнительную психологическую и эмоциональную нагрузку. Восприятие же педагогов и родителей отличается, так как они уверены в важности и перспективности процесса обучения.

Важно отметить, что учителя в наибольшей степени вовлечены в деятельность учебного заведения — в силу выбора профессии школа является местом реализации их возможностей, кроме того, у участников исследования большой педагогический стаж и опыт транслирования и поддержания устоев школы. Поэтому у них сильнее всего проявляются все компоненты отношения к школе: готовность к познавательной и конкретной практической и посуточной деятельности, связанной с ней. По этим же причинам у педагогов выше, чем у двух других групп, общий положительный настрой, а также сильнее выражены показатели по таким компонентам отношения к школе, как: «отношение к учителям», «отношение к ученикам», «отношение к образовательному процессу» и «отношение к помещению и оборудованию».

Интересным результатом стало то, что школьники значительно позитивней оценивают учителей, чем своих сверстников, к которым они выразили достаточно амбивалентное отношение. Вполне возможно, что преподаватели являются для опрошенных учеников авторитетом. А в построении отношений с одноклассниками есть определенные сложности и, вероятно, в них присутствует соревновательный аспект.

В качестве ограничений проведенного исследования необходимо отметить наличие вероятности того, что на полученные результаты могли определенным образом повлиять социально желаемые ответы в группах учителей и учеников. Несмотря на гарантированную анонимность исследования, остается возможность того, что они не всегда решались высказывать свое истинное мнение для того, чтобы не повредить себе или репутации учебного заведения.

Проведенное исследование подтвердило важность и значимость учета организационной культуры школы, а также субъективного отношения к школе всех членов школьного сообщества с целью создания благоприятной атмосферы общения всех субъектов образовательного процесса. Поэтому необходимо в каждом учебном заведении проводить регулярные мониторинги и вырабатывать стратегии для коррекции выявленных проблем, а также синхронизации восприятий учителей, учеников и родителей для повышения качества и эффективности образовательной деятельности.

Библиография

- Журавлева С.В. Исторический обзор становления понятия «образовательная среда» в педагогической науке // Научное обозрение. Педагогические науки. 2016. № 3. С. 48-56.

- Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. СПб.: Питер, 2001.

- Мудрик А.В. Социально-педагогические проблемы социализация: учеб. пособие. М.: Изд-во Московского психолого-социального ин-та; Воронеж: МОДЭК, 2016.

- Недвецкая М.Н. Классному руководителю об организации взаимодействия школы и семьи: метод. пособие. М.: УЦ «Перспектива», 2009.

- Несмеянова Р.К., Липатов С.А. Концептуализация школы как организации: обзор литературы [Электронный ресурс] // Организационная психология, 2020. Т. 10. № 4. С. 184-204.

- Ясвин В.А., Соснова И.В., Черкалина Е.В., Рыбинская С.Н. Системная психолого-педагогическая экспертиза школы: методическое пособие. М., 2004.

- Ясвин В.А. Школа как развивающая среда (монография). М.: Институт научной формации и мониторинга РАО, 2010.

- Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М: Смысл, 2001.

- Ясвин В.А. Школьная среда как предмет измерения: экспертиза, проектирование, управление. М.: Народное образование, 2019.

- Ясвин В.А. Формирование теории среды развития личности в отечественной педагогической психологии // Психология. Журнал Высшей школы экономики, 2020. Т. 17. № 2. С. 295314.

- Cobb N. Climate, culture and collaboration: The key to creating safe and supportive schools // Techniques: Connecting Education & Careers, 2014. Vol. 89 (7). Pp. 14-19.

- Deal T.E., Kennedy A.A. Corporate cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life. Addison-Wesley Publishing Company, 1982.

- Deal T.E., Peterson K.D. Shaping school culture: pitfalls, paradoxes, and promises. 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2009.

- Mitchell J.T., Willower D. Organizational Culture in a Good High School // Journal of Educational Administration, 1992. Vol. 30 (1). Pp. 6-17.

- Rhodes V., Stevens D., Hemmings A. Creating positive culture in a new urban high school // High School Journal, 2011. Vol. 94 (3). Pp. 82-94.

- Schein E.H. Organizational culture and leadership. 3rd ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2004.

- Yeboah B.R. School culture and its implication on the education of pupils: a case of Patasi m/a junior high school in Kumasi, Ghana / Department of General Art Studies, 2015.

Источник: Липатов С.А., Несмеянова Р.К. Представления о культуре школы и отношение к ней у учителей, учеников и родителей // Человеческий капитал. 2021. Том 1. №12(156). С. 113–124. DOI: 10.25629/HC.2021.12.11

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать