Современность диктует новые скорости жизни: быстро сменяющиеся события создают столь же стремительно сменяющиеся проблемы и задачи, в том числе и психологические. На их решение отводится совсем немного времени. И тогда на помощь могут прийти ассоциации. Почему же именно этот механизм оказывается часто наиболее продуктивным, давайте разберемся.

Ассоциация (лат. assotiatio — соединение, взаимосвязь) в психологии и философии — закономерно возникающая связь между отдельными событиями, фактами, предметами или явлениями, отраженными в сознании индивида и закрепленными в его памяти. Идеи о взаимосвязи предметов в воображении развились еще в античной философии (Аристотель, Платон), но сам термин «ассоциация» был введен в 1698 году Джоном Локком для обозначения взаимосвязи между представлениями, вызванными случайным стечением обстоятельств.

Физиологической основой ассоциации является кратковременная нервная связь, а фундамент этого психологического явления покоится на условных рефлексах. В основе ассоциации лежит кратковременная условная генерация психических связей, отвечающих за предметное сходство. Например, мы видим предмет, подсознание его анализирует, а воображение синтезирует нечто подобное (в целом анализирует предмет, обстоятельства) [1].

Известный русский ученый И.М. Сеченов посвятил много времени изучению ассоциаций и объяснению их физиологической природы. Он определял ассоциацию как «непрерывное ощущение», возникающее вследствие последовательного ряда условных рефлексов: «Ассоциация есть, как сказано, непрерывный ряд касаний конца предыдущего рефлекса с началом последующего. Конец рефлекса есть всегда движение, а необходимый спутник последнего есть мышечное ощущение. Следовательно, если смотреть на ассоциацию только в отношении ряда центральных деятельностей, то она есть непрерывное ощущение. В самом деле, в каждых двух соседних рефлексах средние члены их, т.е. ощущения (зрительное, слуховое и пр.) отделены друг от друга только движением, а последнее в свою очередь сопровождается ощущением. Следовательно, ассоциация есть столько же цельное ощущение, как и любое чисто зрительное, чисто слуховое, только тянется обыкновенно дольше, да характер ее беспрерывно меняется» [7].

Все это приводит нас к пониманию, что ассоциации — серьезный и удобный механизм в работе психолога. И, наверное, один из самых популярных в нашей деятельности. Психологи используют его в рамках консультирования, в беседе, для установления контакта, при работе с рисуночными тестами и арт-терапевтическими методиками. Используют, работая с текстами. В драматерапии. В песочной терапии. Многие пользуются ассоциативными картами в свой работе и со взрослыми, и с детьми.

Ассоциативные карты (АК), известные также как проективные, ассоциативно-метафорические, терапевтические, являются качественным, удобным проективным дидактическим материалом, используемым в групповой и индивидуальной работе с детьми и взрослыми. Диапазон применения ассоциативных карт огромен. Обычно это не методика работы, а средство взаимодействия с ребенком, выборы которого чаще всего нельзя оценивать.

Применение ассоциативных карт предоставляет ребенку возможность метафорического моделирования реальности в игровой форме; создания общего пространства при обсуждении той или иной ситуации из жизни. АК стимулируют мышление, снижают защиты и помогают создать безопасную обстановку для самораскрытия, помогают «растопить лед» на начальных стадиях работы. При этом становятся доступными такие процессы восприятия, которые протекают за пределами сознания. АК помогают вывести на поверхность глубинные переживания и тем самым способствуют самопознанию. Метафоричность АК позволяет ребенку воспринимать проблемы на расстоянии и символично. Работа с любой метафорой представляет собой поиск ресурса, предполагает опору на него в самом человеке.

Для каждого психолога очень важным шагом является установление первоначального контакта. Здесь будут уместны метафоры, рисунки, игры. И карточки на этом этапе являются «палочками-выручалочками». Их внешний вид сразу притягивает детей, действует успокаивающе на тревожных клиентов, создает безопасное пространство. Дети, увидев карточки, сразу задают вопрос: «О! А во что мы будем играть?» Даже если дети молчат, напряжены, то, увидев карточки, сразу начинают их рассматривать, перебирать. Или, как часто бывает, ребенок приходит к психологу не по своей воле, а по рекомендации педагога. Как правило, со своими защитами, отрицаниями. В таких случаях зрительная метафора помогает осторожно войти в проблемное поле в игровой форме. Ведь картинки — это что-то несерьезное, нестрашное, можно расслабиться, поиграть, поговорить и обнаружить что-то.

Во время консультаций бывает сложно «раскрыть» ребенка для разговора о первопричинах его ситуации, особенно если речь идет о тяжелых событиях, депрессиях или, например, травматических и посттравматических расстройствах.

Ассоциативные карты — это проективная методика, которая помогает быстро «извлечь» истинную проблему из бессознательного и работать непосредственно с ней. Карты могут помочь взглянуть на ситуацию со стороны, чтобы разобраться в отношениях с близкими людьми, конфликтами в школе [4]. Ассоциативные карты — это набор картинок на небольших карточках, очень похожих на игральные карты. С той лишь разницей, что это — профессиональная методика решения проблем.

Почему были созданы наборы ассоциативных карт (колоды)? Потому что работа с АК уникальна. Есть возможность обратиться к подсознанию, провести диагностику и терапию в короткие сроки. Прежде всего, потому, что современные дети, особенно младшие школьники и младшие подростки, по разным причинам лишены воображения. В некоторых случаях оно еще не сформировалась, у некоторых блокировано использованием гаджетов. Надо отметить, что работа с рисуночными тестами как диагностическим ассоциативным материалом более затратна по времени, которого зачастую педагогу-психологу не хватает. Также мы часто сталкиваемся и с неумением детей рисовать, и с их нежеланием это делать.

Изучение существующих наборов МАК для детей показало, что, с одной стороны, они дороги (авторство всех — Израиль), с другой — не отвечают запросам педагога-психолога, работающего в России. Использование МАК для взрослых в работе с детьми осложнено скудостью воображения школьников и широким полем метафорического толкования. Поэтому в 70% случаев попытки использовать уже существующие наборы карт с детьми этого возраста не увенчались успехом.

В работе с младшими школьниками с психологическими рисками и психологическими травмами я использую три набора авторских ассоциативных карт: «Настроение», «Детство» и «СОГ (Страхи. Обиды. Герои)».

Набор «Настроение» состоит из 36 картинок (карт). Этот набор создавался первым с целью изучения настроения, психоэмоционального состояния детей. Он дает возможность не только диагностировать психоэмоциональное состояние младшего школьника, но и корректировать его. Картинки в наборе односложны и, как правило, бессюжетны. На них изображены предметы и объекты живой и неживой природы, которые могут вызывать ассоциации не только у детей.

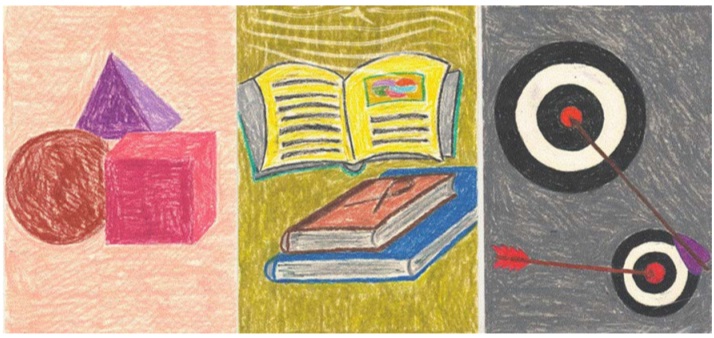

Цветовая гамма, сочетание цветов тоже дают возможность проводить параллель с настроением. Набор содержит картинки, ассоциирующиеся с позитивными и негативными эмоциями. В наборе мы можем найти негативно откликающиеся картинки: паук, тень, глаз, выполненные в черно-серой гамме. О школе могут напомнить геометрические фигуры (коричнево-синий), книги (желтый), мишень (серо-красная) (рис. 1).

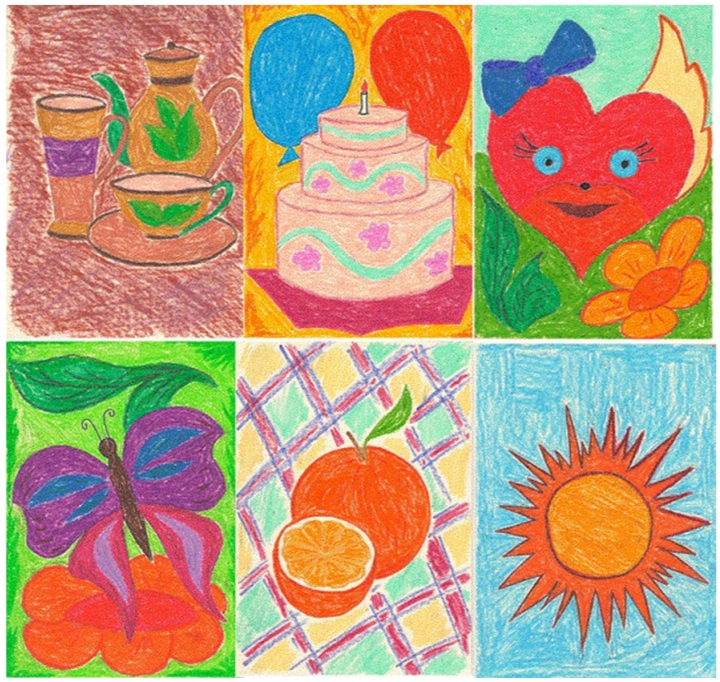

О доме — чайный сервиз (коричнево-зеленый). О празднике — торт (розово-красный). Положительные эмоции: улыбающееся сердце (красно-зеленый), бабочка (фиолетово-красный), солнце (желто-синий), апельсин (оранжевый), божья коровка (красно-черная) (рис. 2).

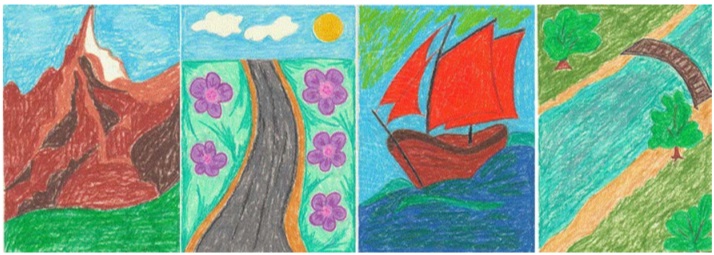

Тема пути и преодоления отражается в изображениях гор, дороги, реки и корабля (рис. 3).

Во многом, как это и следует из названия, АК — диагностическая методика. Она сродни упражнениям «Какого цвета мое настроение сегодня», «На что похоже мое настроение сейчас». Многолетняя практика работы со школьниками разных возрастов показывает, что подобное установление контакта и диагностика необходимы. Яркие, красочные картинки позволяют начать разговор и определить характер проблемы.

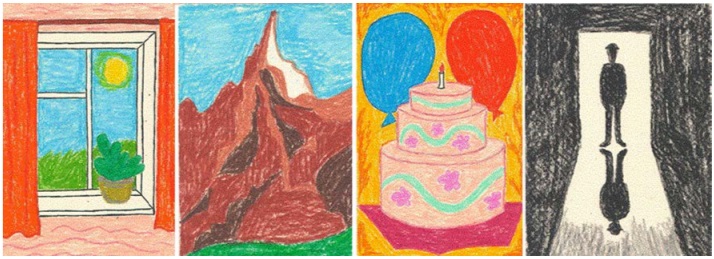

Как это работает? Предлагаю реальную историю. Первоклассник, тревожен, плаксив, несамостоятелен. Возможная причина возникновения проблем, представленная родителями, такова: развод, болезненные взаимоотношения в семье, а также сложность в адаптации к школе. Использую для работы упражнение «Отношения» с АК «Настроение». Мальчик делает следующие выборы. Первая картинка (карта) — «обо мне» — он выбирает в открытую карту с изображением «Окно». Он комментирует это: «все хорошо и замечательно. Это — природа, солнышко, хорошее настроение». Следующие картинки: в открытую он выбирает картинку о семье, это — «Торт». Для него семья ассоциируется с праздником. Вторая картинка о школе — это карта «Горы». Мальчик дает комментарий, связанный со сложностями в школьной жизни. Друзья — для них он выбирает картинку «Тень». На ней тень человека, стоящего в дверях. Мальчик говорит о том, что кто-то приходит. То есть друзья — это те, кто приходят. Увлечение — выбирает картинку «Дорога». На ней изображена дорога, проходящая мимо озера. Мальчик комментирует: это о поездке с папой на рыбалку, о небольшом путешествие в выходные. На вопрос, все ли его устраивает? нравится? или что-то не устраивает? — ответил, что все устраивает, ничего менять он не будет (рис. 4).

Однако диагностика всех этих картинок показывает, что напряжение существует не в рамках семьи и семейных взаимоотношений. Уровень тревожности выше в категории школа и друзья: «Гора» как нечто темное и сложное, труднопреодолимое. Приход кого-то неизвестного — это ситуация тревожного ожидания, напряжения, в достаточной степени предсказуемая реакция для первого года обучения [3].

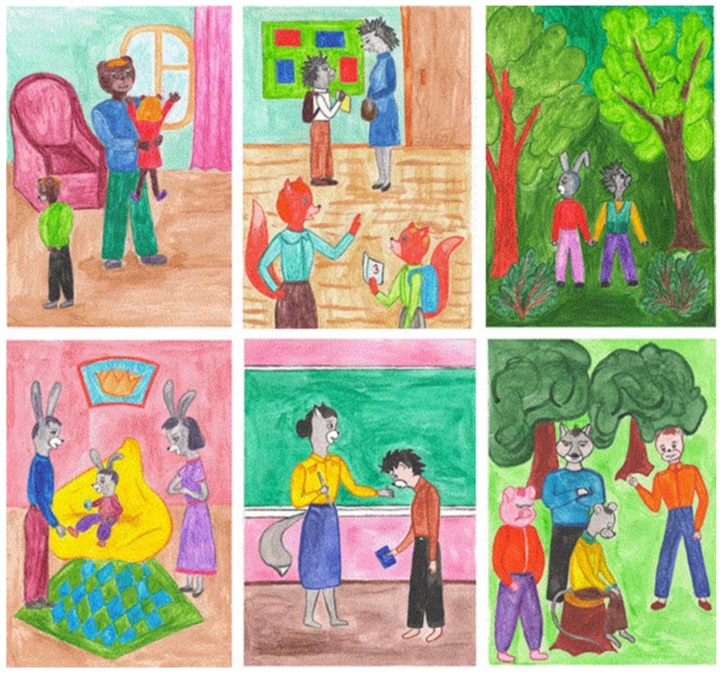

Набор «Детство» представляет собой серию картинок с сюжетами из жизни ребенка. Это изображения ситуаций в семье, в школе или в общении с друзьями (рис. 5).

Этот набор АК также является авторским. Его создание обусловлено дефицитом диагностического и коррекционного материала в работе с психологическими рисками с младшими школьниками. Это заметно сокращает время работы в сравнении с другими проективными методиками («Несуществующее животное» и диагностика эмоциональной сферы (тест Р. Тэммл, М. Дорки и В. Амен)) и дает больше индивидуального материала для диагностической или коррекционной работы.

Хочу рассказать об этом наборе подробнее. В нем везде использованы ситуации, знакомые ребенку. Однако участники всех ситуаций не дети, а животные. Повторюсь: воображение современных школьников, к сожалению, плохо развито, поэтому необходимы сюжетные, узнаваемые картинки. Условно весь набор можно разделить на три группы: «Общение», «Семья», «Школа». «Общение» — это карты с изображениями ситуаций в межличностных отношениях детей: ситуации буллинга, драки, ссор и игр, прогулок и даже поцелуев. Другая группа картинок — «Семья» — содержит изображения ситуаций как продуктивного общения внутри семьи, так и нет — ссор, наказаний. Группа картинок «Школа» позволяет увидеть все «точки напряжения», возникающие в ходе обучения: ответы у доски, контрольные работы, двойки, выступления на сцене, межличностное общение.

Приведу пример из практики работы с набором АК «Детство». Ученице второго класса в ходе консультации по запросу родителей (стала замкнутой, настороженной, с трудом идет на контакт) было предложено выбрать в открытую одну карту — «проблема» (беда, сложность). Ее выбор пал на картинку, где ссорятся родители. Вторая карта — «как бы ты хотела, чтобы было» — счастливая семья на прогулке. Предложила выбрать несколько картинок, которые бы отражали пути решения проблемы. Она выбрала «Уборку дома» и «Праздник». То есть, в понимании ребенка, ситуацию спасти может ее помощь по дому и общий праздник (рис. 6).

Другой пример с похожей раскладкой. Первоклассник с агрессией, педагог часто жалуется на конфликтное поведение в классе. На консультации в числе прочего ребенку была предложена работа с АК. В качестве карты с изображением проблемы выбрана «Семья на прогулке». Предложено выбрать картинку с ответом на вопрос, как он хочет, чтобы было. Мальчик выбирает карту «Мама с ребенком». В ходе беседы выяснилось, что мама вышла второй раз замуж, а с отчимом отношения не складываются. Мальчик хочет, чтобы мама осталась опять только с ним. Для решения проблемы выбирается картинка «Ссора» (рис. 7).

Все это дает возможность выявить проблемы и проанализировать их. Дает направление коррекционной работы и тему для общения с родителями [2].

Набор «СОГ (Страхи. Обиды. Герои)». Этот набор представляет собой иллюстрированную арт-терапевтическую технологию работы с психотравмирующими ситуациями (страхами, обидами). Почему к страхам добавились обиды? Современные дети очень чутки к своим обидам. Чутко и само современное общество, видя в обиде психотравмирующую ситуацию (сегодня очень часто можно встретить отношение к наказанию как травме).

В наборе 72 картинки. Название набора говорит о его содержании. Часть картинок — это изображение того, чего могут бояться дети. Часть — метафорическое изображение обиды. Последняя, третья, «Герои» — это образы тех, кто может помочь, спасти, поддержать в трудную минуту.

Среди картинок со страхами можно увидеть Бабу Ягу и Клоуна, привидение и монстров, темноту и грозу. Среди героев — фею, маму, друзей, собак. Обиды и состояния души нарисованы в виде ситуаций напряжения и дискомфорта и наоборот — покоя и удовольствия (рис. 8).

Работа со страхами — стандартная процедура: из картинок в открытую предлагаем выбрать страх (образ страха) и героя, который может помочь, преодолеть, победить. Возможна любая творческая работа с этими картинками в зависимости от желания ребенка: беседа, рисунок, сказка. В своей практике использую все сразу. Для написания сказки предлагаю выбрать дополнительные картинки. Часто картинки с «обидами» помогают передать эмоциональное состояние человека.

Раскладки для работы с набором «СОГ».

1. Со страхом. В открытую выбрать картинки: как выглядит мой страх? Что я чувствую при этом? Что или кто причина страха? Что или кто может помочь? Вокруг выбранных карт построить беседу.

2. С обидами. В открытую выбрать картинку — символ обиды. Рассказать о ней. Картинку поместить на лист бумаги, дорисовать. При дорисовывании должно прийти осознание причины, мотивов. Выбираем карту — ресурс — кто или что помогает простить.

3. С негативными эмоциями. В открытую выбрать картинку, которая больше всех не нравится, вызывает дискомфорт. Рассказать — почему? Выбрать картинку, которая нравится; рассказать почему. Совместить две картинки на листе, дорисовать, сочинить рассказ.

4. Со страхом (второй вариант). В открытую — 1 карта — на что похож страх. Как он долго в вашей жизни. Какие чувства вызывает. 2 карта — кто или что причина страха. 3 карта — любая (можно вслепую) — помощь [6].

Опишу совершенно парадоксальную работу с эти набором. Мальчику-второкласснику с проблемами в поведении предложила разложить всю колоду на три части: «нравится», «не нравится», «нейтрально». В группе «нравится» оказались картинки с монстрами и злодеями. На вопрос «почему?» дан ответ: «плохим быть проще и интереснее». Налицо смещение ценностей, а значит, педагогическая запущенность. И тема для разговора с родителями.

Опыт применения АК «Детство», «Настроение» и «СОГ» позволяет мне сделать выводы, что ассоциативные карты — это уникальный инструмент в работе педагога-психолога. Он сокращает процесс индивидуального консультирования в условиях дефицита времени и кадров. Он раскрывает проблему иногда с неожиданной стороны. Но в каждом случае картина получается полной и информативной. Поэтому в наше «ускоренное» время педагог-психолог должен иметь под рукой именно такой инструмент, как ассоциативные карты.

В заключение хочу сказать, что наборы оказались весьма интересны и продуктивны в работе и со взрослыми людьми. Они воспринимают их как метафорические. В картах «Настроение» они видят свои эмоции и состояния. В картах «Детство» — возможность обратиться к внутреннему ребенку или проработать детскую травму. В наборе «СОГ» — все те же страхи и обиды, иногда глубоко подавленные. И ресурсы для решения проблем. Можно сказать, что наборы в большом объеме позволяют решать широкий круг психологических проблем как в работе с детьми, так и в работе со взрослыми.

Литература

- Борисова Н., Вершинина Н., Богданова М., Перевалова Е., Голобородова В. Копилка техник по работе с метафорическими ассоциативными картами [Электронный ресурс] // ВКонтакте. URL: https://vk.com/topic-99879788_32643813 (дата обращения: 02.02.2020).

- Гафурова Г.Н. Метафорические ассоциативные карты в работе психолога с детьми [Электронный ресурс] // Социальная сеть работников образования nsportal.ru. URL: https://nsportal.ru/vuz/ psikhologicheskie-nauki/library/2017/05/29/metaforicheskie-assotsiativnye-karty-v-rabote (дата обращения: 02.02.2020).

- Душина И.А. Набор ассоциативных карт «Страхи. Обиды. Герои» [Электронный ресурс] // Открытый урок. Первое сентября. URL: https://urok.1sept.ru/статьи /677194/ (дата обращения: 02.02.2020).

- Душина И.А. Набор метафорических ассоциативных карт. «Детство» [Электронный ресурс] // Открытый урок. 1 сентября. URL: https://urok.1sept.ru/статьи/672547/ (дата обращения: 02.02.2020).

- Душина И.А. Набор метафорических ассоциативных карт «Настроение» [Электронный ресурс] // Открытый урок. 1 сентября. URL: https://urok.1sept.ru/статьи/672548/ (дата обращения: 02.02.2020).

- Ингерлейб М. Метафорические ассоциативные карты. Полный курс для практики. СПб: Питер, 2019. 192 с.

- Кац Г.Б. Метафорические карты. Руководство для психолога. М.: Генезис, 2016. 138 с.

- Рассказова Е.Л. Метафорические ассоциативные карты как инструмент в работе практического психолога [Электронный ресурс] // B17.ru — сайт психологов № 1. URL: https://www.b17.ru/article/15482/ (дата обращения: 02.02.2020).

- Сеченов И.В. Рефлексы головного мозга. М.: Издательство Академии наук СССР, 1942. 151 с.

Источник: Душина И.А. Ассоциативные карты в практике педагога-психолога // Вестник практической психологии образования. 2019. Том 16. № 4. С. 62–71. DOI: 10.17759/bppe.2019160406

.jpg)

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать