Проблема и история вопроса

При известной распространенности сегодня в социуме функционирования различных видов психологической помощи населению, последняя, в отдельных случаях, все чаще и острее требует своей корректировки. Чтобы ожидать впоследствии позитивный, адекватный отклик на проведенную психотерапию, необходимо учитывать менталитет человека, базовые ценности, лежащие в основе его культуры, этнопсихологический статус.

Модная и широко распространенная в наши дни психотехнизация в психотерапии не всегда способна, а часто и просто не может раскрыть внутреннюю, культурно обусловленную причинность той или иной психологической проблемы, уходящей часто в глубины «разрыва» двух «Я»: поверхностного, наличного, и глубинного, духовного. Это во многом происходит потому, что, как уже подтвердили отдельные эмпирические исследования в области русского этического персонализма, проведенные А.Ф. Бондаренко (контент-анализ текстов русской святоотеческой богословской и философской литературы), человеку русской культуры в процессе психотерапии будет чужда индивидуально-коммерциализованная логика, практицизм, а присущи, напротив, созерцательность, обретение любви к ближним, выполнение ощущаемого Свыше долга, то есть своего долга перед Богом, долга, объясняющего свое человеческое назначение в этой земной и конечной жизни [2, 3, 9, 10].

Удивительно при этом, как полученные в наше время данные содержательно созвучны тому, что уже давно было замечено прибалтийским немцем В. Шубартом при определении двух характерологических типов человека, прометеевского (героического) и иоанновского (мессианского). Иоанновский тип относится к человеку, следующему идеалу, данному в Евангелии от Иоанна. К этому типу Шубарт относит славян, и в большей степени, русских. Прометеевский тип — это человек героический, деятельный. Он надеется только на свои силы в организации мира. Это западный тип человека. Он всегда жаждет власти, поэтому он вынужден отойти от Бога. Если, согласно классификации по вертикали уровней духовности и структуры личности, предложенной Б.С. Братусем (1994), для иоанновского типа человека высшая ступень нравственности — это эсхатологический духовный уровень, тот, на котором он обращается к Богу, то для прометеевского типа такой высшей ступенью будет предыдущий, просоциальный, гуманистический уровень. На последнем люди равны в отношении прав, свобод и обязанностей. Подразумевается, что счастье и благополучие распространяются на всех людей, но при этом ценность человека замыкается на нем самом, так как он ни себя, ни другого не рассматривает как создание Божие, а устремлен на создание благ для всех людей, для общества в целом [4, 5, 19].

Написание статьи о русском катарсисе — результат профессиональных размышлений и колебаний автора в течение нескольких лет, а точнее — их закономерный итог [12–15]. Это годы работы в стенах разных клиник, включая клинику пограничных состояний, судебную психиатрическую и соматическую. В течение этого времени довелось заниматься индивидуальной и групповой психотерапией, пробовать разные техники, вести тренинги. Ездила на стажировки, присматривалась к тому, как работают другие, училась у них и порою учила сама. Интересовалась результатами…

И в итоге пришлось, по крайней мере, для себя, сделать один, не столь уж обнадеживающий, но сам собой давно напрашивающийся вывод: за множеством психотехник, заимствованных, разумеется, из западной и американской психотерапии, нет ни одной, которая бы без специальных доработок в пользу русского менталитета могла быть перенесена на нашу русскую, глубоко специфическую душевно-духовную почву, а выражаясь точнее и проще — принесена в помощь русской душе, страждущей и нуждающейся в ней. Нет, такие «переносы», конечно, делались и делаются, но вопроса о том, в чем все-таки состоит их целительность применительно к русской душе, не ставится. Не говоря уже о возможном вреде в силу их духовной инородности по отношению к русскому менталитету. Принято говорить о динамике состояния, наступающей в результате психотерапевтических сеансов, и на этом вроде бы все… Ни до, ни после психотерапевтической процедуры вопросов о состоянии души как внутреннего мира человека и, главное, о ее запросах задавать не принято. Спрашивается больше о конкретных чувствах и переживаниях «здесь и теперь». И это и есть, пожалуй, основная обратная связь о проведенной психотерапевтической работе. А вот к русской душе как к довольно конкретному адресату с ее иррациональностью, стремлением к особому, тихому исповеданию, отсутствием часто ожидаемой прямой логики, но обладающей, вместе с тем, сильнейшей тягой по-детски доверчиво посвятить другого в свое потаенное, накопившееся и внутренне очень дорогое, к такой русской душе мы, профессиональные психологи, (что греха таить) обращаться не привыкли. А поэтому и резонанса соответствующего в психотерапии не ждем: чего же ждать, когда нашей обращенности в этом ключе не было…

Психотехники в русской культуре и требования ментальности

Психотехники как «техники безопасности от души» как бы сигнализируют нам о том, что, якобы, «была проведена работа, психотерапия…». Еще принято упоминать о снижении тревоги и повышении активности и самооценки. И тут, видимо неслучайно, на ум приходит опять то, что пытаешься отбросить как давно всем известное и банальное. Это тютчевское: «Умом Россию не понять…» Но если все же этого не отбрасывать, то и следующая мысль догоняет предыдущую: «Может быть, все-таки, стоит подумать в этом направлении и о психотерапии применительно к русской душе?!» Если мы, конечно, еще не забыли, что психотерапия — это попечение души, психология — наука о душе, психодиагностика — распознавание души. Именно души как целостного внутреннего мира человека [11], с присущими ему ценностями и часто противоречивой логикой… Неслучайно, может быть, поэтому противоположность свойств русской души, таких как кротость, смирение, покорность, с одной стороны, и бунтарство, безудержность чувств, с другой, Достоевский оттеняет через внутренний диалог «голосов Я» своих героев. Внешне это выглядит как монолог, состоящий из нескольких диалогов между разными голосами внутреннего Я. Эти дискуссии голосов внутреннего Я одного и того же человека, будь то Раскольников или Иван Карамазов, прочно вошли в отечественное и мировое литературоведение, где освещаются как удивительная находка, как яркий литературный прием русского писателя [1]. Но при ближайшем рассмотрении с психологической стороны этого литературного приема Достоевского сразу обнаруживается и другое. Было что-то в этих душах героев Достоевского, что как бы «не ложилось» на обычное внедиалогическое повествование, не укладывалось в него. Но тогда что же такое это «что-то»? Видимо, как раз та русская потаенность, глубокая, сложная, противоречивая, так трудно обнажающаяся, но не перестающая при этом «быть». Может быть, именно поэтому полифония голосов внутри одного Я у героев Достоевского, их разговор между собой, оказались лучшим методом для раскрытия этой потаенности, противоречивости. У Блока по этому поводу есть одно слово, которое, по воспоминаниям близко знавших его людей, он любил повторять, и которое, думается, отражает это исконно русское, неповторимое. Это слово «несказанность». Несказанность как непередаваемость через внешнее, поскольку так сложно и глубоко духовное, внутреннее. Может быть, и нам, российским психотерапевтам и психологам, также не стоит забывать, когда мы так увлеченно применяем западные психотехники, куда, кому и главное, зачем мы их адресуем. Не сбрасывая со счетов весь имеющийся позитивный зарубежный опыт, подумать и о сугубо отечественных, русских психотерапевтических приемах в соответствии с запросами «внутренних миров» соотечественников в наше столь нелегкое, смутное время. Конечно, без учета этнопсихологического момента (менталитета) адекватного метода в нашей отечественной психотерапии родиться не может. Здесь может быть уместно, обращаясь к П.А. Флоренскому, вспомнить о происхождении и толковании русского понятия «истина» как отражающего русский менталитет, с одной стороны, а также раскрывающего сходство «внутренних миров» у русских, с другой. Так вот. Русское «истина», согласно П.А. Флоренскому, сближается с глаголом «есть» (истина; естина). Это понятие закрепляет в себе абсолютную реальность и подлинность происходящего [18]. В контексте русского менталитета это представляется очень важным, так как на таком понимании истины основана русская культура, русская духовность. Акцент в русской истине делается на непосредственность переживания подлинности человеком русской культуры. И если возможность такого переживания, такой «сверки» утрачена, то вместе с этим утрачивается и возможность ощущения удовлетворенности жизнью, ощущения радости. В этом смысле отдача тайны о себе, правды о себе другому человеку, которому можно ее доверить, для русской культуры акт вполне закономерный, органически связанный с ее духовными корнями и историей. Об этом важно помнить и в психотерапевтическом плане, так как то же понятие истины имеет, согласно П.А. Флоренскому, свои оттенки в других культурах, и этимологии греческого, латинского и еврейского «истина» далеко не идентичны между собой.

Сказанное выше в известной мере указывает на то обстоятельство, что для облегчения состояния русской души применения одних западных психотехник, будь то психодрама, гештальт-терапия или НЛП, просто недостаточно. Они, вероятно, хороши многим (хотя все по-разному), но основных требований русской души, опирающейся на «русскую истину», они удовлетворить не могут. Не могут, поскольку в них (по понятным причинам) не учтена возможность «выхода наружу» русской глубинности, не терпящей каких бы то ни было психотехнических «рамок» и «управлений» и требующей, наоборот, свободы, спонтанности и резкого катартического выхода всех душевно-духовных противоречий.

Специфика русского «внутреннего запроса» сама как бы подсказывает, что требуется для облегчения состояния души, о чем она просит, чего хочет. Если традиционную диаду «психолог — клиент» заменить на более подходящую в излагаемом контексте «рассказчик — собеседник», то можно было бы отметить следующее.

Первое. В этой встрече для рассказчика необходим духовно близкий собеседник, способный отрефлексировать и отрезонировать его катартический монолог, понять и прочувствовать всю его фабулу, весь душевный пафос. Личность собеседника является, безусловно, определяющей ситуацию в том плане, сможет ли вообще состояться такой монолог-катарсис рассказчика или нет.

Второе. Чтобы первое состоялось, необходима внутренняя готовность рассказчика, чтобы открыться и довериться собеседнику. Рассказчик должен для этого внутренне созреть.

И, наконец, третье. Это наличие для монолога-катарсиса подходящей ситуации, подходящей обстановки. Нужна располагающая к исповеданию атмосфера, хотя иногда может быть достаточно просто отсутствия резких внешних помех.

И в итоге можно сказать, что все эти три фактора, взятые вместе, «в сплаве» являются как бы индикатором и одновременно условием для возможного катарсиса.

Здесь, вероятно, кто-то может возразить и сказать, не является ли все это делом церкви… Этот «русский катарсис», это исповедание, этот монолог через внутренний диалог…

Сразу хотелось бы ответить: «И да, и нет». «Да», потому что есть желание выплеснуть все, что тревожит душу, мучает ее, давит изнутри, а душу, согласно русской духовной традиции, лечат все-таки в церкви, и сама возможность такого исцеления через молитву, исповедь и причастие связана с храмом. «Нет», потому что в русском катарсисе исповедь понимается значительно шире. Она не исчерпывается только лишь исповеданием грехов, как это принято в строго церковном варианте, предполагает не только покаяние, а полное посвящение собеседника в какую-то часть своей жизненной истории, проблемы… Для регулярно исповедующихся в церкви известно, что эта церковная исповедь со священником предполагает краткое (чаще всего!) обсуждение именно своих грехов по десяти Христовым заповедям. Самые доброжелательные, с обостренным внутренним зрением, батюшки осторожно «возвращают» на исповеди к «теме грехов» того, кто ушел чуть в сторону, как бы подправляя исповедь: «Это же не грех…», «Ну а в чем здесь грех?!» Ну и так далее.

Не то, чтобы невозможной оказалась беседа в стиле русского катарсиса со священником, просто исторически наша русская православная церковь привыкла к другому, и как-то не хочется (да и никто не осмелится это сделать) из-за нерешенных на поприще отечественной психотерапии проблем нарушать давно установившуюся церковную традицию — «исповедь — по грехам, покаяние — в совершении плохих дел и наличии недобрых, сомнительных помыслов». Поэтому остается, может быть, даже у верующего и воцерковленного человека неисповеданное пространство в душе, которое, с нашей точки зрения, и требует того, что мы назвали «русским катарсисом». Он не является в строгом смысле слова покаянием (потому что он — необязательно «по грехам»), а, скорее всего, только этапом перед будущим покаянием, этапом осмысления и понимания того, каким может и должно быть это покаяние в личном, персональном варианте.

Автор далека от мысли своего рода русского шовинизма, приоритета национальной идеи в отечественной психотерапии. Но, тем не менее, не хотелось бы упустить из виду и другое. Все функционирующие сегодня психотехники возникли не в России и перенесены в нее довольно механически. И с каким бы уважением к каждой из них ни относиться, будь то НЛП, психодрама или гештальт-терапия, невозможно не увидеть один связующий их общий радикал, общий психотехнический прием. Он заключается в следующем. Психотехнический процесс как бы «поглощает» собой человека, подчиняя себе его внимание, мысли, чувства, и на некоторое время заставляет забыть, зачем тот вообще обратился к психотерапевту, переключая на что-то совсем другое, на первый взгляд, очень заманчивое и привлекательное.

И тут неискушенному в психотехнике русскому клиенту невдомек, что этот прием, как и вообще вся система психотехнизации, с тем прицелом и созданы, чтобы такое отвлечение, произведенное с известной долей искусства и опыта, как раз и оказалось возможным. Если последнее состоялось, то и облегчение душевного состояния налицо, и вроде как уж и неважно для клиента будоражить себя и психотерапевта воспоминаниями о причинах своего прихода. «Все как-никак стало легче».

Ведь почти любая, по крайней мере, из известных, психотехника предполагает один и тот же довольно хитрый и потому глубоко не русский «заход»: клиенту предлагается определенный психотехнический сценарий (особенно преуспел в этом психоанализ с его тяжелым, многоступенчатым психотехническим аппаратом, но к сожалению, не только он). В этот момент клиент, не думая ни о каких последствиях, забывая все и вся, доверчиво принимает этот сценарий и следует ему, иногда с любопытством, иногда просто слепо веря в успех. Ну а затем, когда все кончается и сценарий иссякает, он вынужден опять «спуститься на грешную землю», вернуться в свой внутренний мир, который никуда не исчез. Правда, предприимчивые психотерапевты и здесь не забывают упомянуть о положительной динамике, о появлении новых, ярких эмоций, всколыхнувших клиента, о том, что это уже «другой клиент», «психотерапевтически подправленный», с иными установками и оценками и т. д. Но по мере того, как «рассеивается туман» после окончания сеансов, наступает и постепенное «посттерапевтическое отрезвление». Возвращается все «на круги своя», а вместе с этим и тревожная мысль: «Я такой же, как был до… Мало что изменилось».

Об истоках русского катарсиса как психотерапевтического приема

Вспоминаются некоторые реплики клиентов, в том числе и некоторых профессиональных психологов, вернувшихся с модных и дорогих психотерапевтических групп: «Все это так интересно… Да, но меня там как бы не было», «Это была мистика какая-то…», «Ну что Вам сказать… Душа как была больная, так и осталась, хотя находиться там хорошо было…» И еще реплики типа: «Что с этим всем делать? Даже не знаю… Может еще куда сходить?! Посоветуйте…» Кого-то озадачили психотехники, кого-то успокоили, кто-то говорил о «ювелирной» работе психотерапевта, но большинство посетивших эти группы сходилось в одном: «Все-таки это не совсем наше. Инородного много, чужого… Русской ячейки нет».

Заведомо зная «защитные ответы» практического психолога на подобного рода реплики и вопросы, у автора все же создавалось впечатление, будто речь идет о каком-то замаскированном обмане клиента психотерапевтом. Нет, слово «обман» никогда никем не произносилось. Видимо, признание это было бы слишком болезненным, травматичным как для клиента, так и для психолога. А вот о желании пойти куда-то, чтобы оказаться там «просто выслушанным», без «специальных заморочек», автору приходилось слышать не однажды. «Не с кем поговорить, некому рассказать о том, что мне надо», — это говорили как больные, так и здоровые, и это были люди с различным социальным и семейным статусом, с различным уровнем образования и культуры, и большинство из них было склонно к общению с глаза на глаз, к исповеданию. Некоторые даже отмечали, какая обстановка была бы желательна в этой придуманной ими самими и поэтому почти сказочной ситуации исповедания. Упоминалось, в частности, об избе-исповедальне, о погашенном свете и зажженной свече, о беседе с глазу на глаз в «красном углу» с иконой и зажженной лампадой, о том, что в этом углу будет сидеть кто-то, кто сможет и выслушать, и понять, и, тем самым, может быть, помочь. Этот «кто-то» — довольно неопределенное лицо, от которого, пожалуй, требовалось самое главное — адекватный душевный отклик, чистый резонанс. И еще один момент, тоже в русском духе. Говорилось о желании, чтобы все это произошло спонтанно, как бы само собой случилось, вроде как и незапланированно, не совсем обдуманно.

Однажды случилось и однажды кончилось.

Очень важно отметить, что никаких денег в этой ситуации быть не должно!

Но это вовсе не потому, что их нет, их мало или вообще с ними проблемы. Проблема здесь гораздо тоньше. Просто желание углубленного раскрытия, связанного с потаенностью души, умрет тут же, как только обретет рамки «купли-продажи» и станет объектом отдачи за деньги. Условие раскрытия потаенности — это бескорыстность принятия. Ведь всякому верующему, да и не только верующему человеку понятно, что купить можно все, кроме души. И чья бы она ни была, она не продается. Как только рассказчик начинает понимать, что если его и согласны выслушать, то только за деньги, желание углубленного исповедания в русском катарсисе умирает, потому что «наложены оковы» на эту исповедь, а это уже «не то». Главное, что само по себе позволяет осуществиться русскому катарсису (и одного этого момента иногда может быть и достаточно), — это ощущение рассказчика, что он не безразличен собеседнику. Не всегда, может быть, интересен, но не безразличен. «Внутренняя посылка» от рассказчика к собеседнику может быть примерно такого плана: «Ты меня будешь слушать и выслушаешь просто за то, что я — есть. Я есть, а значит, имею право быть услышанным». Ответная «внутренняя посылка» от собеседника сродни запросу рассказчика: «Я буду тебя слушать до тех пор, пока ты не выскажешь все, что хочешь». И хотя внешне в русском катарсисе беседа напоминает монолог рассказчика, он оказывается возможным лишь благодаря резонирующему (внутренне) диалогу рассказчика с собеседником.

Несколько слов о самом понятии катарсиса, предваряющем переход к русскому катарсису. В классическом аристотелевском понимании катарсис рассматривается как внутреннее очищение посредством страданий, освобождение, таким образом, от всего темного, пагубного, мешающего. Греческий катарсис — это переход от темного к светлому в душе посредством страданий. Достигается это очищение несколько неожиданным, на первый взгляд, путем. А именно, с помощью сцены, с помощью театра. Просмотр трагедии на сцене, согласно Аристотелю, пробуждает в человеке такие чувства, как страх, гнев, ужас, то есть целую гамму эмоциональных переживаний, именуемых на психологическом языке как «отрицательные эмоции». Но вместе с ними наступает и сопереживание героям трагедии, а затем и сострадание. Оно-то и является основой и начальным этапом духовного очищения. Пройдя мысленно через трагедию на сцене, согласно Аристотелю, человек, идентифицируя себя с героями и их чувствами, как бы сам через нее проходит и становится частью этой трагедии. Но именно благодаря этому он и сам очищается, становится более справедливым, добрым, гуманным. Плохое и темное уже пережито, а раз так, оно должно уступить место хорошему, светлому, доброму. Вот и наступает, таким образом, желанное очищение, катарсис.

Ну а как же быть с русским катарсисом? Ожидаю здесь уже саркастические замечания оппонентов: «А почему не сказать просто — катарсис в России?!» Но дело здесь не только и не столько в словах, а в сути.

Русский катарсис предполагает тоже очищение, но не путем просмотра трагедии, как это было у Аристотеля, а с помощью прохождения через свою собственную историю, может быть, и трагичную… И чтобы такой катартический монолог состоялся, необходим, как уже отмечалось выше, собеседник, готовый на время стать слушателем, а значит и психотерапевтом. В русских традициях не отталкивать людей, которые стремятся к такой исповеди. Будущий собеседник, который понимает, что его в качестве такового выбрали, обычно принимает это как должное, если слышит внутренний зов своего партнера (будущего рассказчика) с просьбой принять эту исповедь. Может быть, именно поэтому исторически и культурологически не в традициях русских людей было обзаводиться специальными, научно обоснованными психотерапевтическими методами. В этом просто не было необходимости, так как психотерапия, житейская, разумеется, была частью русской жизни. Не стоит забывать, что и сейчас, несмотря на разобщенность людей, тенденция к спонтанным контактам и уличному исповеданию остается достаточно выраженной. И о том, что существует современная дорогостоящая психотерапия с множеством западных психотехник, известно, в общем, довольно элитарной части российского общества, да и то, далеко не всей, и очень мало кто может этими методами воспользоваться в силу самых разных причин… Именно поэтому отечественный вариант психотерапии, существующий пока только в естественных условиях российской жизни, мы и назвали «русским катарсисом».

Но почему же тогда не оставить «русский катарсис» только для естественной жизни, если он ей присущ? Зачем из него делать метод? Причина, пожалуй, только в одном. Дело в том, что в современной жизни, с ее тяжелым, скачущим ритмом и разобщенностью людей, отсутствием часто желаемых контактов и подходящей ситуации исповедания внутренне требуемого катарсиса может и не произойти. Его можно хотеть, терпеливо ждать, но так и не дождаться… И все же, прежде чем перечислять условия для его осуществления в специально организованной и поэтому искусственной обстановке, еще раз вернемся к тому, как это может случиться в естественных условиях, без профессиональной психотерапевтической помощи. Это надо сделать, чтобы понять, как конструировать этот метод в психотерапевтической практике и что необходимо будет взять за основу как самое главное в нем. Специфика здесь в том и состоит, что сам по себе «русский катарсис», лежащий в традициях общения людей русской культуры (а не только национальности), не является собственно методом в строго научном понимании этого слова. Он есть просто условие жизни и поэтому в этой жизни он — не «новый прием». Однако иногда это условие не выполняется, как уже было сказано выше, в силу сложностей современной жизни, а это влечет за собой накопление и усиление психологических проблем. Главное в русском катарсисе, как уже упоминалось, — это потребность «выплеснуть» скопившиеся и давящие изнутри чувства и мысли в одном монологическом потоке. Это первое условие.

Но чтобы эта потребность была удовлетворена, необходим слушающий и воспринимающий собеседник. И это второе условие русского катарсиса в его естественном варианте. Ощущение катарсиса возможно лишь в том случае, если не только «отдаешь» эти чувства и мысли, но и кто-то их «берет, принимает».

И тот факт, что этот поток чувств и слов нужно кому-то «отдать», а кто-то должен его «взять на себя», принять, заставляет человека, готового к катарсису, искать, может быть, неосознанно, своего поверенного, увидеть его среди прочих, разглядеть… Этот найденный собеседник формально не является психотерапевтом, так же как и нашедший его рассказчик — не его клиент. Но именно такая неформальность и придает максимум свободы русскому катарсису, сбрасывая всевозможные рамки психотехник. Соединение этих двух людей в момент катарсиса основано на их взаимном душевно-духовном понимании особого рода, а именно на понимании обоими того факта, что если одному надо высказаться, то другой должен его выслушать, выслушать до конца, и отказу здесь места нет.

Нахождение такого собеседника будущим рассказчиком — результат, видимо, как личного опыта, так и интуиции. А если все же рассказчик ошибся в собеседнике, и тот, как выясняется, без «специальных фильтров» слушать его не хочет, то в таком случае никогда не произойдет того, что мы назвали русским катарсисом. Этот процесс закончится в самом начале: эмоциональная реакция неудачно найденного собеседника и будет для рассказчика опознавательным знаком «табу на катарсис». Когда же подходящий собеседник все-таки найден и как таковой «распознан» будущим рассказчиком, то это обстоятельство по существу и означает спонтанное начало русского катарсиса. И, найдя своего собеседника, рассказчик вовсе не спрашивает, согласен ли тот быть его поверенным (психотерапевтом) или нет, возьмет ли он его в «клиенты» или нет… «Ясно, что согласен, уверен, что возьмет». Ситуация как бы сама за себя решает — ведь все происходит спонтанно, без специальной договоренности о встрече с психотерапевтом. Ну и дело пошло, как только собеседник найден…

Степень духовно-душевной близости этих встретившихся людей может быть различна, но в оптимальном варианте собеседник является не только поверенным рассказчика, но и на какое-то время его «двойником», «душевным резервуаром». Последний, по мере продвижения монолога, будет постепенно «наполняться» и будет «хранителем» всего содержания рассказанной истории и, что самое важное, основных тайн, связанных с ней.

Функция монолога для рассказчика в том и заключается, что с его помощью он передает свой душевный груз собеседнику, отдает его в надежное душевное вместилище, освобождается от него, хотя бы на какое то время.

На первый взгляд, это выглядит довольно механически (отдал — принял) и даже с оттенком эгоизма («почему кто-то вообще должен что-то брать на себя, принимать?»). Но в том-то и особенность русского катарсиса и, может быть, его неповторимость, что здесь выигрывает не только та сторона, которая «отдает груз» (то есть рассказчик), но и та, которая «принимает» (то есть собеседник, поверенный). Почему? В случае рассказчика ответ ясен сразу — он освободился от душевного груза. А в случае собеседника? Он-то что получил? «Груз», которого у него не было, и который он теперь поимел?! Здесь ответ более сложный и заключается он в следующем. Собеседник также приобретает от этой ситуации не так уж мало: сам факт того, что выбор пал именно на него, и он оказался посвященным в тайну чужой (до момента катарсиса!) души, возвышает его, прежде всего в своих собственных глазах, утверждает его самость, может быть, даже заставляет отрефлексировать свой собственный внутренний мир. И все это вместе поднимает самооценку собеседника и становится для него несомненной психологической поддержкой. Словом, сам факт выбора собеседника и посвящение его во внутренний мир рассказчика — несомненная психотерапия и для собеседника тоже, психотерапия доверием к нему.

И еще об одном приобретении собеседника в русском катарсисе. Если первое для него — это осознание того, что «он выбран», то второе, не менее важное, это осознание возможности своей безвозмездной помощи другому. «Внутренняя посылка» собеседника рассказчику может быть сформулирована примерно так: «Мне оказано доверие, но и я не останусь в долгу, потому что доверие дорогого стоит».

Итак, «русский катарсис» предполагает обоюдную пользу, взаимную удовлетворенность, которые являются как бы сопровождающими условиями его как процесса.

Нельзя, конечно, не отметить (и это особенно вероятно среди мужской части российского населения), что вызов на откровенность и соответствующий разговор в стиле русского катарсиса иногда сопровождается выпивкой… «Это ведь расслабляет и придает уверенность в себе…» Но может обойтись и без этого, и чаще, может быть, так и бывает, если рассказчик настроен серьезно.

Какова динамика такого случая русского катарсиса в естественном варианте? Спонтанное начало. Монолог, кажущийся безбрежным, иногда с паузами, иногда сплошной, раскатистый. Постепенное «затухание» монолога. Высвобождение сдавленных чувств по мере завершения его. Эмоциональные реакции на свои слова, высказывания. Чувство облегчения, спад напряжения, наступающие по мере высказанного (последние может испытывать не только рассказчик, но и собеседник, если он в какой-то мере внутренне уже идентифицирован с рассказчиком, является его двойником). Почти полное отсутствие вопросов со стороны собеседника. Они появляются редко, только если совсем что-то было неясно и это надо было уточнить… (В отличие от роджерсовской недирективной терапии: там вопросы, повторения и переспрашивания идут полным ходом. В русском катарсисе они могут отвлечь рассказчика от исходно взятой им содержательной линии, сбить на что-то другое, и потому они в нем не нужны.) По завершении монолога рассказчика — несколько реплик собеседника, свидетельствующих о том, что «монолог принят». Медленное расставание, но без обязательной договоренности увидеться снова. По репликам и эмоциональным реакциям рассказчика обычно видно, что катарсис состоялся, и что он чувствует облегчение. Иногда он говорит об этом собеседнику с благодарностью за то, что был выслушан, иногда просто прощается с ним.

Можно сказать, что путь, по которому «прошел» монолог рассказчика, оказался возможным не только благодаря самому рассказчику, но и, не в меньшей мере, благодаря его собеседнику, который «шел ему навстречу». Таким образом, можно заключить, что монолог в русском катарсисе возможен лишь в том случае, если он осуществляется при совместном участии двух людей, а именно, рассказчика и его собеседника. И хотя спонтанный русский катарсис может протекать с «нажимом» и, может быть, даже с некоторой агрессией со стороны рассказчика, ни одному из его участников не приходит в голову, что была проведена «серьезная психотерапевтическая работа по актуализации проблемы».

Фрагмент из «Крейцеровой сонаты» Л.Н. Толстого как литературная иллюстрация русского катарсиса

В русской культуре имеется собирательный художественный образ явления, которому можно дать обобщенное название «русский катарсис». Это явление, ставшее уже некоторым феноменом русской бытийности, ярко представлено в русской литературе, поэзии, музыке, песнях и песнопениях. Суть его заключается в выраженной потребности человека в исповедании сокровенных историй и переживаний, связанных с внутренним «Я». Литературных примеров тому множество, но приведем лишь один из них.

Рассказ Л.Н. Толстого «Крейцерова соната». В этом рассказе с особой яркостью отражены и возможные условия возникновения русского катарсиса, и глубокие переживания рассказчика, и философия его взглядов. Начинаясь с простого уточняющего диалога «рассказчик-собеседник», русский катарсис затем приобретает форму монолога рассказчика, исповедающего собеседнику свою личную драму, переходящую затем в трагедию, свои мысли и чувства до и после случившегося. В «Крейцеровой сонате» главный герой Позднышев посвящает своего собеседника в историю убийства своей жены из-за ревности. Рассказ Позднышева происходит в типичном для русского катарсиса месте. Это вагон поезда, ехавшего уже вторые сутки. Начинает Позднышев лишь с того момента, когда остается с глазу на глаз со своим собеседником, готовым его выслушать («…Приказчик устроился на лавочке и заснул», «Господин с дамой перешли в другой вагон», «…Прошел кондуктор. Он проводил его злыми глазами и начал только тогда, когда тот ушел»). Проиллюстрируем с помощью прямых цитат из рассказа Толстого, каким может быть начало русского катарсиса при первом взаимодействии главного героя Позднышева (рассказчик) с его попутчиком (собеседник) от лица которого Толстой ведет повествование:

— Вам, может быть, неприятно сидеть со мной, зная, кто я? Тогда я уйду.

— О, нет, помилуйте.

— Ну, так не угодно ли? Только крепок. — Он налил мне чаю. — Они говорят и все лгут… — сказал он.

— Вы про что? — спросил я.

— Да все про то же: про эту любовь ихнюю и про то, что это такое. Вы не хотите спать?

— Совсем не хочу.

— Так хотите, я вам расскажу, как я этой любовью самой был приведен к тому, что со мной было.

— Да, если Вам не тяжело.

— Нет, мне тяжело молчать. Пейте ж чай. Или слишком крепок?..

С помощью процитированного текста мы видим, как медленно и осторожно, стремясь не нанести себе дополнительную боль, «входит» рассказчик в своего собеседника. При этом болезненность переживаний рассказчика не затмевает для него актуальность его рассказа, истории пережитой им трагедии.

Последующее содержание рассказа, его эмоциональная насыщенность, сопровождаемая острыми диалогическими репликами рассказчика с погибающей женой, указывают на психологическую необходимость для него именно такой катартической разрядки с помощью человека, готового его принять. «Крейцерова соната» является во всех отношениях ярким литературным примером иллюстрации русского катарсиса: сначала непредсказуемость встречи, спонтанность выбранной между несколькими собеседниками темы, являющейся при этом крайне актуальной для будущего рассказчика, возникновение условий для возможной эмоциональной разрядки с помощью подходящего, резонирующего собеседника и, наконец, сам катарсис как «эмоциональный выброс» истории о трагическом убийстве жены. Не менее иллюстративным в плане окончания катарсиса («однажды случилось и однажды кончилось») является и окончание рассказа, его последние строки:

…Мы долго сидели молча. Он всхлипывал и трясся молча предо мной.

— Ну, простите…

Он отвернулся от меня и прилег на лавке, закрывшись пледом. На той станции, где мне надо было выходить, — это было в восемь часов утра, — я подошел к нему, чтобы проститься. Спал ли он или притворялся, но он не пошевелился. Я тронул его рукой. Он открылся и видно было, что он не спал.

— Прощайте, — сказал я, подав ему руку.

Он подал мне руку и чуть улыбнулся, но так жалобно, что мне захотелось плакать.

— Да, простите, — повторил он то же слово, которым заключил и весь рассказ.

Из приведенного литературного отрывка из «Крейцеровой сонаты» Л.Н. Толстого видно, что случаи, которые требуют применения русского катарсиса как метода, это, прежде всего варианты индивидуальной психотерапии с людьми, желающими, в первую очередь, исповедания какой-то части своего внутреннего мира, своей души, может быть даже совести, но не в плане только лишь греха, покаяния или житейской проблемы, а гораздо шире — в аспекте всей внутренней логики и рефлексии их жизни, с привлечением всевозможных оттенков чувств, мироощущения, отношения к себе и к другим. И поэтому в русском катарсисе традиционный недирективный роджерсовский диалог имеет тенденцию смещения в персональный монолог рассказчика, хотя и не лишенный внутренней диалогизации, спора «голосов внутреннего Я».

Диалог и монолог в русском катарсисе. Историческая обусловленность и современность метода. Структура и условия проведения

Лица, склонные к русскому катарсису, скорее всего, не будут возражать в отношении традиционной психотерапевтической помощи со стороны собеседника, если им окажется профессиональный психолог, и, вероятнее всего, будут за это благодарны. Но главная помощь для них (и это — основное в русском катарсисе) — это сама возможность исповедания, ситуация принятия их исповеди собеседником.

Еще об одном моменте в русском катарсисе, частично затронутом выше и касающемся соотношения монолога и диалога. Как уже неоднократно отмечалось выше, основой русского катарсиса является спонтанный монолог. Но при этом такой монолог насквозь диалогичен, поскольку в нем как бы «вспыхивают» внутренние диалоги. Согласно закону внутреннего диалога, подробный анализ которого дан в работах Т.А. Флоренской, это может быть диалог между «духовным» и «наличным Я», причем само «наличное Я» тоже, в свою очередь, может быть реальным и идеальным [16, 17]. И, таким образом, становится возможным множество внутренних диалогов Я со своим Двойником. И если отличительными свойствами русской души, которые так отчетливо прослеживаются у героев Достоевского, являются такие как любовь к внутренней свободе, стремление пренебречь установленными правилами, тяга к внешнему и внутреннему размаху, ко всему иррациональному, порой может быть даже неразумному, несистематичному, и если все это — ради обретения той подлинности мироощущения, которая отмечена П.А. Флоренским при истолковании «русской истины», то в совокупности это еще раз подсказывает нам, какой может быть и должна быть отечественная психотерапия, построенная уже с учетом этих этнопсихологических факторов.

Момент требования особой свободы в русском исповедании становится понятным этнопсихологически, если заглянуть в русскую историю. Ведь если представить себе состояние русской души как «сдавленной пружины» в период крепостного права, самодержавия и затем тоталитарного режима, то становится неудивительным, что всякий «нажим», всякое «сдавление» предполагают и обратную тенденцию, а именно созревание внутреннего требования к их снятию, появление стремления к освобождению от них.

К чему привели эти действия («нажимы», «сдавления») и ответные им противодействия (крестьянские восстания, бунты и.., в конечном итоге, революции) в России в историческом масштабе, хорошо известно и не является предметом анализа в данной статье. Но один момент, связанный с историей русского народа, развитием его духовной культуры, все же, думается, заслуживает внимания психолога. Он связан с тем, что исторический период подавления и угнетения тоже не мог не наложить своего отпечатка на русскую душу, не поселить в ней потаенный страх перед социумом. Поэтому, если анализировать русскую духовную память, русский менталитет в их историческом контексте, то легко убедиться, что, помимо желания обрести свободу, в русском человеке на глубинном, бессознательном уровне закреплены и страх, и покорность, и подчинение, и доведенные до последних пределов смирение и терпение, так органично питаемые русской православной верой.

И все же, чем сильнее «сдавление», тем интенсивнее будет ответная на него реакция, то есть противодействие этому сдавлению. И на примере русской души как раз становится понятным, почему ей так подходит метод свободного русского катарсиса. В естественных условиях, отвечая потребностям русской души, он возникает как бы сам собой и не является в строго научном понимании методом. Это своего рода русская душевно-духовная «скорая помощь», которая как бы имманентно живет в народе, внутренне ему присуща. Функция этой русской «скорой помощи» тоже понятна: нужно быстро снять «сдавление», облегчить душевную боль, если нет возможности погасить ее совсем. И, соответственно, средства для осуществления этого снятия должны быть тоже простые и быстрые, всем доступные и всем понятные, независимо от того, кто в этой помощи нуждается — человек с высшим образованием и высоким социальным статусом или же не склонные к интеллектуальному анализу малограмотный крестьянин или пролетарий. Русский катарсис как освобождение от глубинного душевного сдавления нужен каждому из них и нужен тем больше, чем сильнее это сдавление, эта внутренняя напряженность и растущая изнутри потребность освободиться от них и получить, таким образом, облегчение, очищение. Поэтому здесь, в русском катарсисе, более чем некстати искусственные «психотехнические рамки» и «управление психотерапевтическим процессом». Ведь если исповедальный момент настал, то стимулом к катарсису будет уже сам поверенный, найденный собеседник-слушатель, а рамки и управление окажутся в этой ситуации просто смирительной рубахой.

И последнее, может быть, самое трудное. Автору следует выделить основные положения русского катарсиса, если решиться предлагать его в качестве психотерапевтического метода. Многое из приведенного ниже перечня довелось использовать практически и убедиться в том, что это работает, хотя, разумеется, очень много еще требует своего развития и доработки.

Итак, РУССКИЙ КАТАРСИС: психологические показания к конкретному случаю и условия проведения.

Есть внутренняя потребность и готовность поведать кому-то часть своей жизненной истории, рассказать о чем-то давно или недавно случившемся и оставшемся до настоящего дня внутренне очень значимым.

Нужен поверенный (слушатель, собеседник), который смог бы не только выслушать эту историю, но и тонко прочувствовать ее, адекватно воспринять, эмоционально «отрезонировать». Поверенный-собеседник — это как бы «идентифицированная часть Я» рассказчика. Здесь нужна не только эмпатия. Она важна в русском катарсисе, но одной ее недостаточно, чтобы он состоялся. Нужно (по крайней мере, в чем-то!) душевно-духовное родство рассказчика и собеседника, хотя бы частичное сходство их внутренних миров, ценностей.

На момент катарсиса собеседник становится «частью Я» рассказчика, и к этой части как к своему двойнику обращен катартический монолог рассказчика. Согласно законам внутреннего диалога, внешне такой монолог может напомнить «полифонию» внутренних голосов рассказчика, их разговор, диалог «внутренних Я», в частности, Я-духовного и Я-наличного, Я-идеального и Я-реального.

Позиция собеседника: внешне — пассивная, внутренне — активная, динамичная, воспринимающая, улавливающая, схватывающая. Вопросов о «всплывающих чувствах», как это принято делать у Роджерса, не задается, так же как нежелательны повторения и переспрашивания. Все это может сбить рассказчика с основной, взятой им содержательной линии его жизненной истории. А в русском катарсисе очень важно дать наметиться и затем актуализироваться именно этой линии как субъективно и потому пристрастно освещаемой фабулы жизненной истории рассказчика.

Поскольку речь идет о монологе рассказчика, содержание которого — драматическая часть его жизненной истории, то для собеседника, в целях лучшего понимания и структурирования этой истории, может оказаться полезным мысленно, для себя, отметить отдельные ее части, применив при этом литературные понятия: завязка, фабула (основная сюжетная линия), кульминация, пафос, развязка, финал. Еще интересно бывает отметить постепенное появление и нарастание диалогического спора «внутренних Я», переходящее затем в возможный их конфликт (пафос). По мере их договоренности и разрешения этого конфликта отмечается постепенное снятие внутреннего напряжения, наступление развязки, финала. В зависимости от того, где сосредоточен в данный момент пафос рассказа, эмоции могут в нем проявляться по-разному: либо в виде постепенного нарастания, либо, наоборот, в виде сдержанности и пауз. Всякий раз это, конечно, будет зависеть от личности рассказчика, от особенностей проявления его переживаний.

Окончание катарсиса наступает по мере «затухания» монолога рассказчика. Собеседник здесь может быть уже более активным, так как на этом этапе он теперь не просто слушатель, но и соучастник случившегося. Ответные реакции собеседника могут быть частично продуманны, частично спонтанны, но в любом случае они должны как-то отражать его посвященность в историю рассказчика. Вопросы и уточнения задаются лишь по мере того, как они становятся нужными рассказчику по завершению монолога.

Еще одно очень важное правило в русском катарсисе. Русский катарсис — это, прежде всего, исповедь, хотя и не обязательно «по грехам». Поэтому и рассказчик, и его поверенный, то есть слушатель-собеседник, точно должны априори знать следующее: рассказанное не подлежит обсуждению и критическому анализу. Могут быть лишь уточнения, если что-то неясно. И хотя русский катарсис спонтанен, рассказчик в какой-то мере должен быть заранее готов к этой исповеди, должен знать, что он хочет поведать собеседнику в первую очередь, что больше всего его беспокоит, что невозможно уже больше держать в себе и просится наружу. И так же, как в исповеди со священником («по грехам»), в русском катарсисе как в исповеди о случившемся обязательно должна сохраняться тайна этой исповеди, которую не имеет права и не должен разглашать собеседник.

Выбор собеседника рассказчиком — вопрос из наиболее сложных. Он основан не только на доверии к собеседнику, но и, как уже отмечалось выше, на душевно-духовной близости рассказчика и собеседника. И о том, как с этим обстоит дело, в первую очередь судит рассказчик. И здесь он должен помнить и понимать, что единственно, о чем можно просить своего собеседника, так это только о терпеливом выслушивании и не о чем больше. Вопросы собеседником могут задаваться лишь на исходе катарсиса и то только в случае, если к этому подводит рассказчик, потому что ему так удобнее завершить встречу.

О частоте встреч в русском катарсисе. Если рассматривать русский катарсис как метод исповедания части жизненной истории, то надо заметить, что такие встречи рассказчика с собеседником не должны быть частыми. Это связано с тем, что речь идет не о текущих грехах (исповедь в храме), а об отрефлексированном фрагменте жизненной истории, которая должна глубинно отстояться, а на это требуется время. Поэтому такие встречи не должны быть чаще, чем раз в полгода, а может быть, даже раз в год или реже. Это еще и понятно в том отношении, что речь идет не о поддерживающей психотерапии, а о глубинном катарсисе, сопровождаемом мощной эмоциональной разрядкой. Последнее должно быть известно не только собеседнику (психологу), но и рассказчику.

Длительность встречи зависит, конечно, от конкретного случая, от индивидуальности рассказчика. Но, судя по тому, как протекает русский катарсис в реальной жизни, в естественных условиях, это время занимает примерно один час, но оно может быть и больше. Прерывать рассказчика раньше, чем он сам этого захочет, не следует. Однако при подготовке к встрече он должен иметь в виду, на какое примерно время он рассчитывает, и сказать об этом собеседнику.

Важнейшим условием встреч в русском катарсисе является их бесплатность, безвозмездность. Причина этого уже объяснялась выше: метод катартической душевно-духовной отдачи в русском варианте не будет работать, если в эту ситуацию вторгнутся товарно-денежные отношения. Исповедальный катартический монолог не может проходить на коммерческих основаниях, поскольку такие условия его проведения сами по себе «убивают» возможность душевно-духовного исповедания. Это понятное условие любой исповеди. Не случайно, может быть, поэтому деньги на нужды храма вкладываются разными путями (свечи, записки, ящики и т.д.), но на исповеди они никогда не присутствуют, так как это прекратило бы исповедь, погубило бы ее.

Непростым поэтому является вопрос об организации бесплатного русского катарсиса. Но думается, что лучше всего он будет организован по аналогии с сегодняшним вариантом меценатства в России. Оно заключается в том, что малооплачиваемые, но по-христиански настроенные ученые, инженеры, художники и люди других профессий в назначенное время регулярно приходят в детские дома, где бесплатно обучают детей, стараясь найти в каждом, в ком это возможно, соответствующие способности, интересы, навыки. Это и есть их вариант меценатства на сегодняшний день.

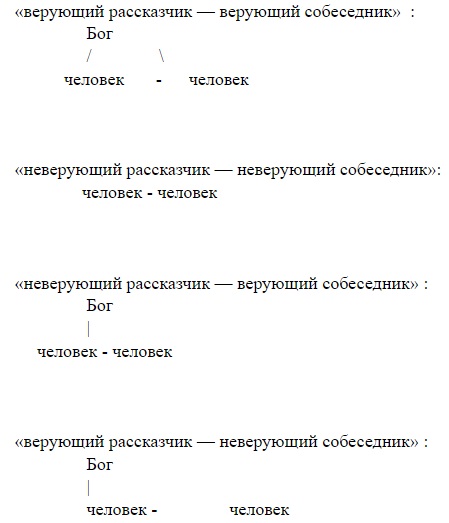

Относительно религиозности рассказчика и собеседника. Вопрос этот должен быть прояснен между ними в самом начале, так как от этого во многом будет зависеть то, как будет строиться монолог рассказчика и как вообще будет протекать катарсис. Теоретически здесь возможны четыре варианта. Два наиболее простых из них — это «верующий рассказчик — верующий собеседник» и «неверующий рассказчик — неверующий собеседник». Несколько сложнее будет взаимодействие в двух других вариантах — «верующий рассказчик — неверующий собеседник» и «неверующий рассказчик — верующий собеседник». Сложность здесь состоит в том, что верующие и воцерковленные люди уже, как правило, имеют определенный опыт исповедания, к которому они привыкли и который ожидают «узнать в других». И поэтому самый простой в плане взаимопонимания вариант встречи в русском катарсисе — это «верующий рассказчик — верующий собеседник». Такая встреча (по понятным причинам) должна начинаться с молитвы и молитвой заканчиваться.

Возможен и другой вариант — «неверующий рассказчик — верующий собеседник». В последнем случае, когда рассказчик открыто заявляет о своей нерелигиозности, собеседник уже не стремится слушать и понимать его в этом ключе и остается с ним лишь на уровне эмпатического вслушивания.

Несколько сложнее обстоит дело в случае «верующий рассказчик — неверующий собеседник». Здесь сложность состоит в том, что внутреннее осмысление, логика и рефлексия жизненной истории рассказчика собеседником будут иными, чем у самого рассказчика. Но в этом случае, как и в предыдущем («неверующий рассказчик — верующий собеседник»), основное «психотерапевтическое звено» встречи будет реализовано за счет эмпатического вслушивания в монолог рассказчика. Да и сам тот факт, что рассказчик выбрал себе этого собеседника, указывает на то, что этот контакт для него очень важен.

И последний вариант встречи, о котором мы уже упоминали вначале, это «неверующий рассказчик — неверующий собеседник». Так же, как и во всех предыдущих случаях, он зависит от выбора рассказчика, от его симпатии к своему собеседнику. Но в этом случае, «неверующий рассказчик — неверующий собеседник», рефлексия рассказчиком своей жизненной истории, как и оценка ее собеседником будут замыкаться лишь на житейских проблемах и восприятии этой реальности, без привлечения Бога и апелляции к нему. Во всяком случае, формула «Все ниспослано Свыше» здесь уже не проходит. Условно, исходя из сказанного выше, можно выделить 4 контекста содержания и восприятия монолога рассказчиком и собеседником, в зависимости от причастности каждого из них к Вере в Бога:

Должен ли собеседник быть обязательно профессиональным психологом?!

И да, и нет. «Да» — потому что ему необходим опыт «активного вслушивания в клиента», который психологи приобретают в условиях недирективной диалогической терапии по Роджерсу. А такой опыт, чаще всего, бывает все-таки у профессиональных психологов, еще у психиатров, некоторых педагогов. «Нет» — потому что многие «не-психологи» часто выступают в роли слушателей (собеседников) в реальной жизни и без профессиональной психологической подготовки. Это происходит просто потому, что их «выбирают». Выбирают, видимо, в силу их природной эмпатии, и если понаблюдать за такими встречами со стороны, то нельзя сказать, что они это делают хуже, чем кто-то из дипломированных психологов. Другое дело, что определенный психологический опыт и профессиональная подготовка им тоже не помешает, а это в сегодняшних условиях можно получить. Но автору представляется, что главное как для психологов, так и для не-психологов в русском катарсисе все же другое. А именно: собственная природная склонность к исповедыванию и исповеданию.

Относительно обстановки, которая способствует проведению русского катарсиса. Она должна быть максимально непринужденной, хотя и рассказчик, и собеседник не должны забывать, что встретились они ради «катарсиса», к которому готовился рассказчик, и поэтому известную долю собранности терять тоже не следует.

Важна и внешняя сторона обстановки. Для верующих людей оптимальным вариантом представляется «красный угол» комнаты, где висит икона, под ней — лампада, на столе — свеча. (Автору приходилось слышать, в частности, пожелания рассказчиков насчет «избы-исповедальни», «часовни» и другие, но все это на сегодняшний день трудновыполнимо.)

Для неверующих, думается, тоже было бы хорошо, если бы на столе стояла свеча, так как это успокаивает, умиротворяет и помогает легче сосредоточиться на своих мыслях. В остальном же внешняя обстановка просто не должна раздражать и отвлекать. А по возможности она должна помогать предстоящей исповеди, создавая для нее подходящее настроение. Подходящими для этой цели представляются пастельные тона красок, наводящие на раздумья картины, в частности пейзажи.

Итоговая цель данной работы — это попытка автора показать, что русский катарсис можно сделать широко используемым и доступным методом психологической помощи в наших сегодняшних, столь непростых для углубленного общения социальных условиях.

Опыт психотерапии показывает, что обычно психологи переносят свои техники в жизнь, где с разной долей успешности ими пользуются. В отношении русского катарсиса уместен обратный подход: надо взять уже готовый, функционирующий в реальности исповедальный прием и, учитывая все его нюансы, дать ему стать психотерапевтическим методом в специально организованных условиях, приближенных к таким, в которых он возникает спонтанно. Чтобы катарсис в таких условиях состоялся, нужно предварительное личностное сближение рассказчика и собеседника. При этом первой, активной стороной исповедального процесса может оказаться как рассказчик, нуждающийся в катарсисе, так и собеседник (психолог), если он считает это метод наиболее подходящим в имеющемся конкретном случае.

Для каждого желающего обратиться к психологу с просьбой о катарсисе в специально организованных некоммерческих условиях можно предположить примерно такой текст обращения: «Я хотел(а) бы к тебе (Вам) обратиться. Мне надо кое-что рассказать о себе… Я бы хотел(а), чтобы именно ты (Вы) меня выслушал(а) (-ли)…»

А дальше требуется только согласие выбранного собеседника (им может быть как профессиональный психолог, так и не-психолог, но личностно и эмпатически ориентированный на исповедь рассказчика человек), его готовность быть посвященным в чью-то тайну, чтобы, выслушав, оставить ее потом при себе.

Обращение со стороны психолога может быть примерно следующим: «Ты можешь (Вы можете) мне рассказать о наболевшем, если захочешь (захотите). У меня найдется для тебя (Вас) время. Я обязательно тебя (Вас) выслушаю. Я думаю, тебе (Вам) это поможет».

Заключительный пример из жизни студентов и песнопений иеромонаха Романа

Закончу одним примером из студенческой жизни, довольно неожиданно оказавшимся поэтическим. Раскрывая студентам в своем лекционном курсе онтологию уровня «душа», я вскользь упомянула о своей идее русского катарсиса и о том, каким себе его представляю. Разумеется, сказала, что все, что мне об этом известно, — это либо случайно встречающееся в жизни, где нет специальных психологических приемов и где русский катарсис «просвечивает» просто как свойство души, либо он возможен и в нашей психотерапевтической практике, но уже тогда, когда мы сознательно к этому стремимся. Через несколько дней после этого одна студентка, давно интересующаяся христианской психологией и психотерапией и пишущая по этой теме курсовую работу, привела соответствие моих мыслей о русском катарсисе со словами духовной песни иеромонаха Романа, о которой я упоминала когда-то в личной беседе с ней [7]. Она сказала: «Помните, Вы говорили о русском катарсисе?! А эта песня иеромонаха Романа «Я проплывал на старой барже..» Стихи, да и музыка его к ней… Ведь это и был тот самый русский катарсис в жизни». Я была по-настоящему обрадована. Во-первых, потому что была услышана своими студентами (а это, уверена, мне не всегда удается). Во-вторых, в связи с тем еще, что, вспомнив о том, что говорила на лекции и представив себе эту иллюстрацию из песни, я увидела поразительно живое сходство с тем, о чем говорила. И тому обстоятельству, что установлено это сходство было не мной, была еще более рада.

Да простит нам наши светские вольности живущий в скиту и не ведающий наших психотерапевтических проблем в миру иеромонах Роман (Матюшин), но без обращения к словам его уникальной песни [7], (попавшей теперь в Интернет [8], а ранее, в начале создания, записанной на кассете «Святая ночь»), содержание которой так тесно перекликается с идеей русского катарсиса, эта статья была бы неполной. Вот эти слова:

Я проплывал на старой барже

Под колокольный перезвон.

Налево — люд, направо — башни,

А дале — чистый небосклон.

Мне говорил рыбак пропитый

О том, о сем — похоже врал —

И головою непокрытой

Мое молчанье одобрял.

Кричал на ухо одесную,

Мол окрещен, хоть нет креста.

Рукой, что помнит мать родную

Иконку стертую достал,

И, показав, вложил обратно,

И замолчал, и закурил,

Болтало от волны накатной,

И он опять заговорил.

И так стоял в обновке ватной,

Наивно душу отводил.

Иваном звать. Давно понятно,

Иначе б по-другому плыл.

Ах, перевозчик мой случайный,

Туда ли правишь, дорогой?

…Все тише звуки, все печальней,

Вот и умолкло за спиной.

31 декабря 1994 г.

Скит.

Литература

- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. — М.: Советская Россия, 1979. — С. 293–311.

- Бондаренко А.Ф. Понятийный тезаурус этического персонализма как русской традиции в психотерапии // Журнал практического психолога. 2005. — Вып. 11. — С. 39–48.

- Бондаренко А.Ф., Кондратюк Н.С. Русская традиция в психотерапии: в поисках идентичности // Психотерапия. — 2008. — №6. — С. 7–16.

- Братусь Б.С. Психология. Нравственность. Культура. — М.: Роспедагентство, 1994.

- Братусь Б.С. Христианская и светская психотерапия // Московский психотерапевтический журнал (спецвыпуск «Христианская психология»). — 1997. — №4. — С. 7–19.

- Василюк Ф.Е. Психология переживаний. — М.: МГУ, 1984. — 200 с.

- Иеромонах Роман. Внимая божьему веленью. Стихи. Духовные пенопения. — 4-е изд. — Минск: Белорусский экзархат, 2005. — 544 с.

- Иеромонах Роман. Я проплывал на старой барже (песня). https://www.youtube.com/watch?v=YKGnwJtkErI

- Начала христианской психологии. — М.: Наука, 1995. — 233 с.

- Ничипоров Б.В. Введение в христианскую психологию: Размышления священника-психолога. — М.: Школа-Пресс, 1994. — 192 с.

- Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М.: Русский язык, 1988.

- Фанталова Е.Б. Мысли о русском катарсисе // Журнал прикладной психологии. — 1998. — №4. — С. 73–98.

- Фанталова Е.Б. Русский катарсис как феномен культуры и психотерапевтический прием // Журнал практического психолога. — 2003. — №9. — С. 11–16.

- Фанталова Е.Б. Русский катарсис как отечественная духовная практика в психотерапии // Acta eruditirum / Научные доклады и сообщения. — СПб: Изд-во Русской Христианской Гуманитарной Академии, 2009. — Вып. 6. — С. 161–162.

- Фанталова Е.Б. Диагностика и психотерапия внутреннего конфликта.— Самара: ИД БАХРАХ-М, 2001. — 128 с.

- Флоренская Т.А. Проблема психологии катарсиса как преобразования личности // Психологические механизмы регуляции социального поведения личности. — М., 1979. — С. 151–174.

- Флоренская Т.А. Диалог в практической психологии. Наука о душе. — М.: Гуманит.-изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 208 с.

- Флоренский П.А. Столп и утверждение истины (в 2-х т.) — М.: Правда, 1991. — 827 с. (Приложение к журналу «Вопросы философии»). — Цит. Т. 1. С. 15–69 (III. — Письмо второе: Сомнение)

- Франк С.Л. Непостижимое // С.Л. Франк. Сочинения. — М.: Правда, 1990. — С. 181–559.

Источник: Фанталова Е.Б. Русский катарсис в психотерапии и творчестве: сборник статей. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. 60 с.

Очень замечательная статья о русской душе. Мозг и культура. Психофизиологи в работах Швыркова В.Б., Александрова Ю.И. уже практически доказали влияние культуры на мозг человека. Так что это уже многое объясняет в разнице мышления представителей Восточной, к которой относятся жители России (и не обязательно русские) и Западной (самые яркие представители жители США).

Спасибо за Ваш отклик, Александр Геннадьевич, и понимание русского катарсиса с учетом психофизиологического контекста для его менталитета.

, чтобы комментировать

Добрый день, Елена Борисовна!

Перечитал вашу статью, возникло три вопроса:

1) Не является ли русский катарсис формой общения ребёнка периода до 3-6 лет с родителем?

- он, чаще, вербально односторонний ("мама, я тут", "мама, послушай меня", "мама, я сейчас тебе покажу ..")

- он не про деньги, а про безусловное принятие самой такой формы "всё приму, всё сконтейнирую"

- он не про катарсис через выход в наблюдение (=театр, форма взрослой рефлексии), а про создание "..не терпящей каких бы то ни было психотехнических «рамок» и «управлений» и требующей, наоборот, свободы, спонтанности и резкого катартического выхода всех душевно-духовных противоречий" - то есть, пространство проявления ребёнка

- по ту сторону от монолога ребёнка - "духовно близкий собеседник, способный отрефлексировать и отрезонировать его катартический монолог, понять и прочувствовать всю его фабулу, весь душевный пафос", то есть Мама, фигура Матери

- сам контакт с фигурой Матери описан очень чётко - " Ощущение катарсиса возможно лишь в том случае, если не только «отдаешь» эти чувства и мысли, но и кто-то их «берет, принимает». И тот факт, что этот поток чувств и слов нужно кому-то «отдать», а кто-то должен его «взять на себя», принять, заставляет человека, готового к катарсису, искать, может быть, неосознанно, своего поверенного, увидеть его среди прочих, разглядеть… "

- как и стадия, в которой вместо монолога может идти контакт с Другим - то есть, сепарация, отделение себя-ребёнка от мира - "..Ведь если представить себе состояние русской души как «сдавленной пружины» в период крепостного права, самодержавия и затем тоталитарного режима, то становится неудивительным, что всякий «нажим», всякое «сдавление» предполагают и обратную тенденцию, а именно созревание внутреннего требования к их снятию, появление стремления к освобождению от них."

2) Не является ли русский катарсис формой избегания контакта с другим, с миром, с собой?

- "..Спонтанное начало. Монолог, кажущийся безбрежным, иногда с паузами, иногда сплошной, раскатистый. Постепенное «затухание» монолога. Высвобождение сдавленных чувств по мере завершения его."

3) В чём, по-вашему, заключается внутренняя работа того, кто пришёл с исповедью?

Добрый день, Евгений Сергеевич! Прочла три Ваших вопросы к "русскому катарсису". Мой ответ отрицательный ко всем трем вопросам. 1. Ребенок в возрасте 3-6 лет тут не причем.. Речь идет о взрослых людях, нуждающихся в катартическом выбросе своих переживаний в подходящих для этого условиях; 2.Я не поняла, каким образом "русский катарсис может являться формой избегания контакта с другим, с миром, с собой" (цит.) , когда он , по сути, представляет собой обратное состояние и явление, то есть влечение и тягу к такому контакту? Есть желание отдать пережитое, чтобы освободиться от внутреннего гнета накопившихся переживаний.

3. Исповедь - имеет чаще отношение к храму, она - по грехам. Отпущение грехов - цель церковной исповеди. Русский катарсис тоже содержит в себе исповедальность, но он ( в отличие от церковной исповеди со священником) не является таинством. Поэтому собеседник, слушающий своего рассказчика, нацелен на понимание его внутреннего мира в контексте тех переживаний, которые исходят от рассказчика. Русский катарсис - свойство русского менталитета, что часто отражается в нашей отечественной художественной литературе.

Благодарю Вас за вопросы. Как могла, ответила.

, чтобы комментировать