Доклад состоялся в рамках круглого стола «Отечественные психологи в годы войны: подвиг на века». Организатор: Московский государственный психолого-педагогический университет, факультет социальной психологии.

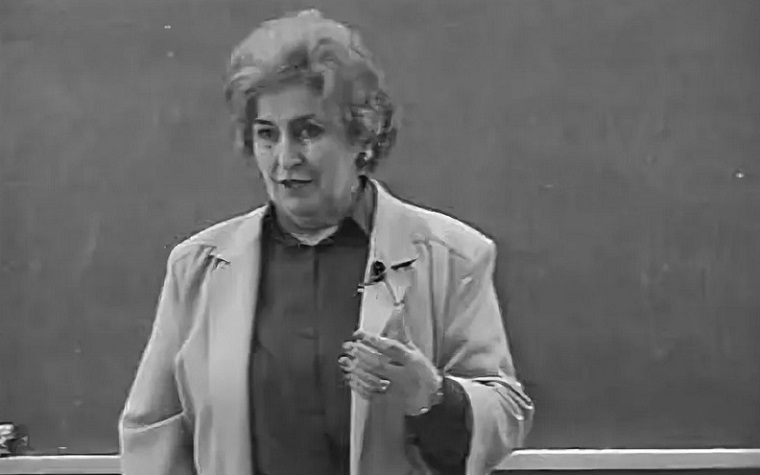

Галина Михайловна Андреева — автор, пожалуй, самого известного в нашей стране классического университетского учебника по социальной психологии. На этом учебнике выросло не одно поколение специалистов, и мы тоже изучаем основы социальной психологии по Андреевой. Учебник переведен на многие языки мира (английский, арабский, болгарский, венгерский, испанский, киргизский, китайский, литовский, французский и чешский). Широко известен и цикл из 15 ее видеолекций по социальной психологии, которые были прочитаны в МГУ имени М.В. Ломоносова. Другие книги Андреевой тоже вызывают огромный интерес у российских и зарубежных исследователей.

В 1941 году Галина Андреева окончила с золотой медалью школу. Аттестат получила за четыре дня до начала войны. Отправила документы в Ленинградский университет, на отделение гидрологии северных морей факультета физики. Однако начавшаяся война изменила планы. В 17 лет Галина Андреева ушла добровольцем на фронт. И затем до июня 1945 года находилась в действующей армии в составе Брянского, II Прибалтийского и Ленинградского фронтов. В годы войны она прошла путь от радиста до начальника радиостанции и дежурной фронтового узла связи. На формирование ее личности огромное влияние оказал фронт, фронтовая жизнь, в которой смешалось и опасности, и непривычный быт, и братство по оружию. За высокие заслуги в войне Галина Михайловна была награждена боевыми наградами — орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Почему на физический? Потому что такой характер: Галине Михайловне хотелось переломить себя. Она училась в школе на «отлично», и все гуманитарные предметы давались ей легко. А вот при изучении точных наук, по ее словам, она испытывала напряжение. С «золотым» аттестатом выпускник школы мог поступать без экзаменов. И Андреева подумала, что надо учиться делать то, что у тебя меньше получается, с чем труднее справиться.

20 июня находившийся в то время в Ленинграде отец Андреевой, по ее просьбе подал документы в ЛГУ и сообщил об этом телеграммой. Вот как вспоминает те дни сама Галина Михайловна: «Мы все должны были ехать в Ленинград, там жили родственники, но началась война, и все поломалось. Шесть девчонок из нашего класса в начале июля подали заявления о добровольном уходе в армию. В августе пришли повестки — нас принимали на курсы радиотелеграфистов №7 от Народного комиссариата обороны. Всех погрузили на корабль и повезли по Волге, потом по Каме в Елабугу. Интересно, что к кораблю прицепили баржу с первыми пленными немцами. … Поучились на курсах радистов, и 7-го ноября нас отправили на фронт. Родители мои работали в госпитале, отец стал полковником медицинской службы в тылу, мама — капитаном медицинской службы. Она как-то сумела приехать из Казани, шла с нами 78 километров, когда нас вели, потому что плыть пароходом было уже нельзя — Кама встала... Всю войну я была на фронте, сначала радисткой, потом старшим радистом, потом, поскольку считалась образованным человеком (все-таки 10 классов), назначили начальником радиостанции. У меня в подчинении было одиннадцать парней, все примерно мои одноклассники. Закончила я войну в 45-м году в Латвии — сначала это был 2-ой Прибалтийский, потом — Ленинградский фронт. Во время войны мне встретились два человека, которые учились в тогдашнем ИФЛИ, один — на историческом факультете, второй — на филологическом. Они мне рассказали об этом институте (война что ли спровоцировала на всякие запросы о жизни?), советовали поступать на философский факультет, который, кажется, передали МГУ. Я ничего этого не знала. Весной 45-го написала письмо ректору, спрашивая, есть ли в МГУ такой факультет, поскольку было разъяснение, что если люди вернулись с фронта и имеют аттестат с золотым обрезом (эквивалент золотой медали), то за ними сохраняется право поступления в вуз без экзаменов. Из университета ответили, чтобы я приезжала. И я приехала. Сначала поступила на психологическое отделение, потом в середине первого же семестра перевелась на философское. Очень странные были мотивы: во-первых, о психологии знала от отца, а философия была чем-то неизвестным, казалась интереснее, и, во-вторых, на философском отделении была математика, на психологическом ее не было (сейчас все наоборот, основной вступительный экзамен на психологическом — по математике)».

Было ли трудно учиться после такого значительного перерыва? «Нет, — говорит Галина Михайловна. — Была абсолютная одержимость. Причем и во все годы войны. Меня как-то раз контузило, я некоторое время была без сознания, еще на меня наехала машина, в нее же меня втащили, я говорю: «Позовите Толю Наумова». Он был радистом из нашего круга, закончил первый курс Энергетического института. Мы с этим Толей, когда проходили мимо разрушенных школ, всегда подбирали учебники по математике, чтобы проверить, забыли все или нет. «Зачем тебе Толя?» — спрашивают. «Он мне даст квадратное уравнение, и я проверю себя — решу его или совсем с головой плохо». Толя дал мне уравнение, я его решила, а народ вокруг стоит простой, думают, что мы сходим с ума. Так что очень сильная была мотивация. На курсе — половина фронтовиков, некоторым было очень трудно, а некоторые как-то очень сильно взялись».

Галина Михайловна — выдающийся ученый и педагог, профессор и основательница кафедры социальной психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. Она принадлежит к первому поколению российских ученых, которые сформировали облик отечественной социологии и, конечно, социальной психологии. Сотрудники кафедры социальной психологии МГУ, с которой были связаны послевоенные годы деятельности Г.М. Андреевой, считают, что все годы своего существования кафедра социальной психологии, благодаря прежде всего усилиям и позиции Андреевой, была интегрирована в мировое научное сообщество.

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать