12 февраля 2024 г. в одном из подмосковных пансионатов для престарелых ушла из жизни на 85 году Елизавета Юльевна Будницкая, многолетний старший лаборант кафедры психотерапии и клинической психологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Поскольку эта любимая многими пациентами и психотерапевтами сотрудница кафедры, в основном, работала со мною в кафедрально-диспансерной амбулатории, — то, видимо, и мне надлежит писать эти воспоминания.

Елизавета Юльевна, дочь доцента-анатома и медицинской сестры, родилась в Москве 10 мая 1939 г. С детства хотелось ей помогать всем, кто нуждался в помощи. Выучилась на фельдшера, рано вышла замуж. Фигуристка на коньках с разрядом. Но тревожный циклоидный характер серьёзно нарушал её жизнь. Измучивалась тревогой за близких и себя в поисках серьёзных болезней. К ужасу близких «мучила (маленького — М.Б.) сына, трогая его желёзки, живот, делая бесконечные анализы» (это из её рассказа-воспоминания «Ненужная встреча» [1, с. 5]). Разыскивала с тревожными сомнениями опухоли на коже у мужа, почти каждодневно, в колебаниях настроения, боялась, что у неё самой рак желудка, кишечника и т.п. 14 лет продолжалась эта мука для всей семьи. Отвели к психиатру. По категорическому наказу профессора («медицина не для вас, всё бросить, сменить профессию» [1, с. 5]) ушла из медицины. 3 года училась на инженера-сметчицу и потом работала в Министерстве. «Конечно, острота прошла. Но тягостные страхи всё равно продолжают временами мучить, а жизнь стала тусклой» [1, с.5].

Помучившись в этой «тусклости» с нередкими, трудными для неё и семьи, оживлениями тревожной ипохондрии (пусть без прежней «сумасшедшей паники»), Елизавета Юльевна в 37 лет (1976 год) пришла как пациентка в психотерапевтическую кафедрально-диспансерную амбулаторию, где от кафедры работал я, а от диспансера — практические врачи и среди них моя Алла Алексеевна. Уже был тогда доцентом, ответственным за работу в амбулатории. Хорошо помню первую встречу с Елизаветой Юльевной.

Милая заплаканная женщина пикнического сложения, легко оживающая в беседе о берёзах за окном в диспансерном саду, о своих близких, о созвучных душе совсем разных писателях (например, Ахматовой и Виктории Токаревой). Тяготение к старинным красивым вещам. Чувствовалась глубинная интеллигентная, преданная забота о родителях, о муже, учёном-химике, организаторе науки в области химического волокна, о сыне, о сестре, племяннике. Переживала свою виноватость перед ними за ипохондрии, которыми продолжала их мучить, пусть не так панически-остро, как раньше бывало. Предстоящую диспансеризацию (свою и близких), однако, «ждала пока, как гильотину». Побывала много раз в наших группах творческого самовыражения (в психотерапевтической гостиной с самоваром и картинами художников разных характеров (на экране)), почитала о характерах, о нашей в амбулатории психотерапии, о психиатрии. Постепенно осматривалась вокруг себя в кафедрально-диспансерной психотерапевтической амбулатории хронических тревожно-депрессивных пациентов, в основном, более тяжёлых, нежели она сама. Рассматривала в лечебной группе и практических врачей (диспансерных психотерапевтов), клинических ординаторов кафедры, слушателей циклов. Подружилась с некоторыми пациентами, невольно сама стала им помогать советами и душевным теплом. Прошёл так ещё год-другой — и решилась попроситься работать на кафедре. Профессор Владимир Евгеньевич Рожнов, заведовавший кафедрой в ту пору, был тронут её естественной, тёплой исполнительностью и пленительной быстротой печатанья на машинке. Это был 1980 год.

До работы на кафедре было от посещения амбулатории уже постоянное «чувство защищённости». «Только здесь мне по-настоящему помогут. Стала понимать: это не я, не близкие мои опасно больны, это я такая болезненно тревожная своим характером без всякого телесного нездоровья. Вы недалеко от меня, а в отпуске, во время Ваших командировок готовы переписываться со мной, какое счастье». В занятиях аутогенной тренировкой не способна была что-то сама внушить себе, а в гипнотических сеансах проникалась каждым моим словом и не чувствовала рук и ног. «Но, главное, я становилась всё понятнее себе при сравнении своего характера, своих расстройств с другими характерами и болезненными расстройствами, понимала пациентов в группе, стала жалеть и любить их всё больше. Осознала, что если буду им помогать, то здоровее буду становиться сама». Только с лечебной собственной работой в психотерапевтической амбулатории Елизавета Юльевна обрела стойкую пожизненную компенсацию своего циклоидного личностного расстройства. Лёгкие тревожно-ипохондрические всплески теперь было легко поправить врачебными беседами, гипнотическими сеансами. А её глубокая, бесценная помощь сестры милосердия страдающим пациентам оказалась счастливым даром для амбулатории. Помощь, выходящая за пределы объёмной работы с бумагами и помощи гостеприимной хозяйки гостиной для пациентов.

Алла Алексеевна вспоминает, как Елизавета Юльевна рассказывала о своей работе на собрании участковым медсёстрам диспансера. Пожилая строго-заботливая медсестра восхищённо сказала: «Вот это настоящая работа!»

«В лечебной работе окончательно поняла — вот это и есть истинное моё теперешнее дело, дело сестры милосердия в психиатрической психотерапии. Ещё бы лучше быть врачом-психотерапевтом, но это уже печально упущено».

По утрам Елизавета Юльевна по телефону (сама звонила) «вытаскивала» тяжёлых одиноких из постели. «Растормашивала» их своею живостью-искренностью от напряжённой вялости, апатии, матерински напоминала о лекарствах. С десяти утра другие пациенты звонят сами. Об этом — в рассказе «Работа как работа». «Почти все звонки начинаются от Тани. ... После тяжёлых рыданий — упрёки мне, что недостаточно сильно люблю её, что не забочусь, никогда сама не позвоню. Эти слова чаще несправедливы: и помню, и думаю о ней, и стараюсь, когда могу, позвонить, и с близкими говорю постоянно, чтобы (это, конечно, самое трудное) … были милосерднее, терпимее с ней. Но, боже мой, я-то знаю, как это трудно. Как трудно жить им, её близким, рядом с ней — постоянно рыдающей, упрекающей всех в чёрствости, среди её тяжёлых депрессивных истерик! Но в этих истериках её защита, зов к состраданию, зов беспомощный, «расщеплённый». Но что делать, всё равно иногда и обижаюсь. А она этих моих обид совершенно не выдерживает, начинает пуще прежнего меня упрекать, накликать на мою голову всяческие беды в отместку за моё «бессердечие»… и тут же просит прощения. Но когда удаётся с трудом остановить эти её истерики, как хорошо мы с ней разговариваем. … Танечка по образованию филолог. Господи, если бы она могла работать…» [2, с. 9].

Пациентка, о которой здесь под другим именем рассказано, филолог, много лет страдает мягкой шизофренией с истеро-депрессивными проявлениями, инвалид второй группы. Когда родственники не выдерживают, её, с её согласия, помещают в психиатрическую больницу, где на короткое время «успокаивают» больничной психофармакотерапией. После успокоения всё вновь продолжается. Так уже много лет. Но с помощью Елизаветы Юльевны периоды достаточно спокойной «домашней» жизни значительно увеличились.

«… всё же я не научилась не впускать в себя их боли, хотя знаю, что, работая психотерапевтически, своей душой, нужно иметь «непромокаемую жилетку» для пользы дела или, как говорит Евгений Антонович, надо помнить, что психотерапия — это искусство, а искусство — от слова «искусственно» — не так, как в жизни, но близко к ней. Но моё «внутреннее устройство» мне мешает, мешает работать больше головой, а не сердцем — это слишком расточительно и не всегда приносит пользу. Мне трудно выдерживать эту «дистанцию», но всё же, всё же где-то в глубине чувствуется, что надо работать так, как получается; понимаю, что есть методики психотерапии, определённые приёмы, но все же лучше, когда пропускаешь всё это через свою душу. Ведь к большинству наших пациентов только и можно пробиться эмоциональным путём. Значит, это и есть моя собственная дорога, раз я не могу иначе» [2, с. 11]. Это, конечно же, серьёзное размышление о характерологически-психотерапевтическом. Да, кто-то работает прагматически-интеллектуально, по-западному, аутистически, не душой, а универсальными концепциями, независимо от природной «лечебной подсказки» данного пациента. Так сказать, чисто психологически. Кто-то работает психастенически, сочувственно-размышляюще, невольно природно отстранённо, не растрачивая душу для помощи не только одному, а многим пациентам. Впрочем, более или менее живое, тягостное сочувствие прорывается по временам сквозь обезболивающую деперсонализацию-отстранённость. А если природа твоя синтонно-сангвиническая, особенно женская, и «дистанцию» не выдерживает, то работа происходит, не спрашиваясь, «всей душой», без концепций. Без защитной невольной отстранённости от чужого горя, заражаясь им. Но ведь второе и особенно третье так важно для большинства простых российских страдающих пациентов с врождённым чувством неполноценности и вины перед теми, кому ещё хуже. И психотерапевтическая душа растрачивается, если не несёт в себе сангвинической консторумской человечной трезвости. Растрачивается, но и одновременно лечится от своей тревожности. Так всё тут сложно.

На консультациях Елизавета Юльевна, выполняя свою секретарскую работу, одновременно вдумчиво, про себя, участвует в диагностике. Это потом так помогает ей психотерапевтически общаться с пациентами. «… женщина средних лет… По увядшему лицу текут слёзы пополам с тушью. ... Слушаем. Думаем. Депрессия, реактивное состояние после смерти ребёнка, но на какой почве? Но вот же она всё же живая, тёплая, хотя и угрюмо-тоскливо ругает мужа, сына, невестку… Нет, это, конечно, не душевная болезнь — всё же естественное, живое страдание, и сама говорит, что всегда была плаксивая, раздражительная, настроение “пляшет”…» [2, с. 12–13].

После консультации готовится гостиная для группы. «Ухожу в свою комнату, чтобы немного побыть одной, позвонить: как там дома?» Но в дверь заглядывают пациенты: померить давление, что-то спросить. «… наконец все за столом. Разливаем чай…» Наташа читает свой рассказ о детстве. … помним, что у нас не литературный кружок, каждый должен сказать, что ему в рассказе близко, чтобы лучше знать себя и Наташу. «Всем хочется сказать, вспомнить своё. С иных просто приходится брать иногда шуточный «обет молчания», а то все и по одному разу не успевают сказать! Я смотрю вокруг: где те, что пришли сюда усталыми, придавленными грузом депрессивных переживаний, с потухшими лицами? Сейчас здесь, вокруг нашего «семейного самовара», люди иные — оживлённые, у некоторых мечтательное, углублённое выражение. Вспоминают своё детство, где ты был защищён, не загружен условностями, где ты был ты… Душа работает…» [2, с. 16].

Сеанс-приём Елизаветы Юльевны: музыкотерапия, соединенная с творческим общением с природой в состоянии светлой расслабленности. Об этом приёме есть подробные публикации [4, 7]. Доцент Людмила Васильевна Махновская вспоминает, что Елизавета Юльевна для своих «одухотворённых групповых сеансов релаксации» «подбирала классическую музыку, художественные слайды природы самих пациентов, то, что фотографировала сама», «часто звучали светлые ноктюрны Шопена». И ещё: «… она была терпеливой собеседницей и утешительницей не только для пациентов, но и для аспирантов кафедры с их творческими муками и сомнениями в научной работе» [9].

В очерке «Об утопленниках, которые не захотели остаться на дне» (1991 г.) Елизавета Юльевна рассказывает о том, как мы помогали в кафедрально-диспансерной амбулатории больным алкоголизмом. Помогали в духе отечественной клинической классической психотерапии. Это были беседы, задушевные гипнотические сеансы. Но, главное, — наш вечерний праздничный клуб трезвенников по пятницам в той же гостиной, в которой по вторникам и четвергам, тоже вечером, происходили встречи других пациентов. Место из очерка. «Василий Викторович пришёл в клуб нетрезвым … И что тут началось! Дружно «прочистили», и он сам ушёл. Наших не проведёшь! Все возбуждённо, долго обсуждали. Эти вечера для них — светлый праздник без вина, и я их понимаю. Здесь им безопасно. Женщины жалуются на Василия Викторовича: «всё время ворчит, кричит и всех напрягает». Но стала с ними вспоминать, скольким Василий Викторович помог, скольких нередко вызволял из неприятных ситуаций со своей напряжённой добросовестностью! Нет. Он нам нужен. Хоть и злобен бывает, и ворчлив, и несправедлив, да и жалко Раису Сергеевну (его жену — М.Б.) — не будет без него приходить, а она ведь наша «хозяйка», на ней весь клуб держится. Это о ней написал Леонид Николаевич в поэме о клубе: «Раиса в клубе с основанья, / И как бетон в фундамент влит, / Благодаря её стараньям, / Наш клуб незыблемо стоит». … Вечер с немцами. Они удивлены, эти врачи из ГДР. Они поражены. Им нравятся наши неуставные отношения с пациентами, они восхищены отношениями с пациентами. Николай Степанович в роскошном костюме-тройке. В кармане платочек, галстук-бабочка, благоухает французской туалетной водой. Артист! И здесь эпатирует. Лишь бы им восхищались, говорили о нём. А немецкий профессор сказал ему, что в нём сразу видится больной алкоголизмом, на что Николай Степанович совсем не обиделся. … я могу долго перечитывать нашу хронику. Это длилось шесть лет. Клуб был живым организмом: он болел, выздоравливал, он жил. Это было и нашей жизнью. И всё оборвалось. Не по нашей вине и не сразу» [3, с. 6–9]. В 1997 г. кафедральная амбулатория переехала по робкому приглашению другого главного врача в его диспансер (на другую амбулаторную базу), но алкогольные пациенты не последовали вместе с тревожно-депрессивными за нами. Елизавета Юльевна объясняет это клинически так — в том же очерке. Наши страдающие пациенты «буквально вцепляются во врача, теребят, не дают прохода со своими расстройствами, ипохондриями. У алкоголика «на лице написано»: «Не трогай меня!» Поэтому для наших больных (алкоголизмом — М.Б.) другой конец города — проблема. Клуб, по существу, распался. А был дом в саду, был наш гипнотарий, было наше братство. Теперь этого нет. А есть пятачок с палаткой, тётка в ней, мальчишка, торгующий водкой, и я с отвращением, как и все, хожу мимо, но по временам мне стыдно и страшно, как сегодня» [3, с. 10–11].

В новой амбулатории мы прибавили ко всему сохранившемуся психотерапевтический театр [6]. В гуще этой работы Елизавета Юльевна, прежде всего, по-своему нежно учила наших депрессивных, депрессивно-апатических пациентов нашими способами непосредственно чувствовать, чувствовать себя собою, понимать себя, своё ценное и жить во имя добра. Вот несколько записей из «Дневника врача» в упомянутой выше моей книге [6]. «1997 г. Елизавета Юльевна всё повторяет (в том числе, в танцевальных перерывах): «Учимся, учимся чувствовать!..» Игорь говорит ей: «Я пока только здесь и могу чувствовать». Или Вера, кажется, в роли Светланы делается всё женственнее, хотя и грубовато похлопывает Хасана по спине, объясняясь ему в любви. Елизавета Юльевна ей: “Надо чувствовать, чувствовать… всей ладонью… разожми кулак”» [6, с. 494]. Многому, многому она меня научила. Ещё немало в этой книге о театре о Елизавете Юльевне. Она, например, как художественный руководитель театра, сама составляла тексты по моим психотерапевтическим повестям «Психиатр Гречихин» и «Зал редких книг» для чтения-игры вдвоём на сцене.

Был у нас малообщительный дефензивный юноша, игравший Кота в пьесе-сказке «Новый год в лесной избе». Способен к компьютеру, по-своему писал рассказы, играл на сцене, но оказался совершенно беспомощным в житейских делах (стремился дома умываться хозяйственным мылом и т.п.). Его тревожная мама (более родственников как будто бы не было) попросила Елизавету Юльевну как-то помочь сыну жить, если с ней случится плохое. Как в воду глядела: вскоре её сшиб насмерть автобус. Елизавета Юльевна стирала парню грязные штаны, готовила еду, учила чистоте. Она не могла иначе, её на всё хватало. Помогла ему устроиться на работу с помощью других наших пациентов. Потом откуда-то взявшиеся родственники женили юношу на своей ещё более беспомощной дочери. И он нежно о ней заботился, я это сам видел.

Елизавета Юльевна — замечательная писательница психотерапевтических рассказов-былей. Некоторые из них опубликованы в «Практическом руководстве по терапии творческим самовыражением» (2003) [11]. Психиатр-психотерапевт Кирилл Евгеньевич Горелов, бывший клинический ординатор кафедры, устраивал лечебные занятия по рассказам «Золотой шар», «Весна в городе». Ещё не так давно своё занятие, тоже по рассказу Елизаветы Юльевны «Сон», он подарил в группу ТТСБ (кафедра РМАНПО) доценту Л.В. Махновской. Всё это происходило с самобытными иллюстрациями-слайдами Кирилла Евгеньевича. С благоговением к автору рассказа.

В рассказе «Мой дед» Елизавета Юльевна вспоминает деда Максима, благородного детского врача, от которого ушла бабушка, оставив ему двух детей («моего отца и мою тётю»). «Когда её второй муж умер, мой дед взял на себя и заботу о двух мальчиках — бабушкиных сыновьях от второго брака. И все они продолжали жить в одной квартире» [11, с. 761].

Вспоминается мне. Когда-то, давным-давно, когда Елизавета Юльевна поступила работать на кафедру, её муж, Геннадий Алфеевич, приехал посмотреть, в какой обстановке наступило стойкое существенное улучшение здоровья Елизаветы Юльевны. Мы познакомились. Он увидел жену в общении с пациентами, даже неожиданно встретил среди пациентов свою сотрудницу. Поблагодарил меня внутренне, скромно-вдохновенно. Улучшение объяснил по-своему: «Да, положение обязывает». Отношения между нами установились такие человечные, что мы с Аллой Алексеевной согласились отдохнуть с семьёй Будницких на недорогой базе отдыха в Карелии, принадлежащей советской организации «Химволокно». Озёра, замшелые валуны, нескончаемые крупные разноцветные сыроежки…

В 90-е годы прошлого века уже всё более нарушалась и наша психотерапевтическая жизнь. А у Елизаветы Юльевны вскоре наступили в жизни и семейные горестные события. Муж, профессор Будницкий, оказался не у дел: государственная научная организация «Химволокно» перестала существовать. Новая работа уже не так радовала. Потом пришли болезни. Профессор-хирург нашей Академии Роберт Борисович Мумладзе, с которым много лет дружески посылали друг к другу пациентов на консультации, сказал мне, вздохнув, уже после операции: «Он не жилец». Страдая от боли в животе, Геннадий Алфеевич мог понемногу читать лишь о жизни животных, и мы собирали для него эти книги. Елизавета Юльевна, понятно, не могла работать. Помню, как через какое-то время после того, как всё это ужасное для неё как бы закончилось и она вернулась на кафедру, нынешний заведующий кафедрой профессор Виктор Викторович Макаров, среди сотрудников, тепло психотерапевтически сочувственно обнял её для продолжения рабочей жизни. Был 2008 год. Но работать, как прежде, Елизавета Юльевна уже не смогла. Пришло нарушение мозгового кровообращения с больницей и невозможностью далее работать. Тяжёлые неврологические болезни сына. Он шутливо называл их на другом конце Москвы: «мои Паркинсон и Бехтерев». Умер от них в 2020 году. Была у Елизаветы Юльевны недолгая одинокая жизнь в пустой квартире. Колебания артериального давления, тяжёлый диабет. Кафедральный театр по-своему замечательно продолжала доцент Инга Юрьевна Калмыкова, но уже совсем в другом духе [8]. А Елизавета Юльевна падала в своей квартире. Однажды нашли её на полу всю в крови. Тогда и пришлось перебираться в пансионат.

Благородный благодарный племянник, которого Елизавета Юльевна любила как сына и воспитывала, по необходимости, в своей семье (мы знали его ещё мальчиком в Карелии), выбрал хороший платный пансионат среди природы. Постоянно навещал её. Там был ежедневный душ, без которого Елизавета Юльевна не могла жить, шкаф с книгами в коридоре, рядом с которым, уединившись, читала воспоминания Сухотиной-Толстой, прозу Виктории Токаревой и многое другое, созвучное ей. Приходил священник. Не способная истинно веровать, она любила Христа и исповедовалась. До последних её дней мы говорили с ней по телефону вечером по четвергам. Звонили ей и психотерапевты амбулатории, её подруги — Любовь Александровна Тарасенко и Ольга Андреевна Островская. Может быть, ещё чаще, чем раз в неделю, звонили. Любовь Александровна навещала её.

По временам Елизавете Юльевне было не по себе. Пришлось жить «среди настоящих сердитых душевнобольных», как рассказывала. И не только послеинсультных. «Без нашего знания характеров и расстройств я бы здесь растерялась, — рассказывала она, — не знала бы, от кого что возможно ждать. Это знание так спасает от непонятности» Советовались о многом. «Держусь телефонными звонками — вашими с Аллой Алексеевной, Любиными и Олиными. Даже занимаюсь здесь с совсем беспомощными: помогаю вспоминать детство, всё светлое, что было в жизни. А ещё помогаю им радоваться ёлкам и цветам в нашем саду. И тому, как соседка-дачница, благотворительница, перевешивает через забор сумку с яблоками. Бывает тут и смешное. Вот два дементных профессора-математика со второго, мужского, этажа спускаются обедать с нами в столовой. Один сказал мне: «Вы так похожи на мою жену». И ещё: «Вы, кажется, заигрываете со мной»».

Бывало, некоторые жители пансионата обижали её, как рассказывала. Однажды даже выяснял это с врачом по телефону.

Мы с Аллой Алексеевной в нашем болезненно-плачевном, старческом состоянии так и не навестили Елизавету Юльевну. Она понимала, как это нам трудно (мы с ней ровесники), и не просила. Сейчас кажется, что могли бы навестить. И на похороны тоже могли бы приехать, на Ваганьковское кладбище, к семейной могиле. Там были и пациенты. Чувство вины саднит.

Елизавета Юльевна ушла из жизни неожиданно для нас. В последнем телефонном разговоре сказала, что «поступила в палату новенькая, директор школы, и мечтаю с нею подружиться».

В своей сегодняшней психотерапевтической старости повторю, что серьёзно тягостно страдающим пациентам, по-моему, особенно глубоко поможет тот, кто и сам страдает. Но страдает так, что способен лечиться помощью другим страдающим. Жизнь Елизаветы Юльевны Будницкой есть событие для изучения этого особенного психотерапевтического процесса, известного с древних пор как «раненый целитель» [10, 5, с. 261–272]. И вообще эта необыкновенная жизнь сестры милосердия, думается, имеет прямое отношение к истории отечественной бескорыстной клинической классической психотерапии.

Литература

- Будницкая Елизавета. Ненужная встреча // «Светя другим…» (Творчество писателей-медиков.): Сборник / Сост. Е.И. Васильченкова. — М.: Знание, 1990. — С. 4–8.

- Будницкая Елизавета. Работа как работа // «Светя другим…» (Творчество писателей-медиков): Сборник / Сост. Е.И. Васильченкова. — М.: Знание, 1990. — С. 8–17.

- Будницкая Елизавета. Об утопленниках, которые не захотели остаться на дне» // «Светя другим…»: Сборник / Сост. Е.И. Васильченкова. — М.: Знание, 1991. — С. 3–11.

- Будницкая Е.Ю. О психотерапевтическом приёме, оживляющем душу депрессивных пациентов // Терапия духовной культурой (Сборник докладов конференции, посвящённой 240-летию со дня рождения Георга Форстера). Под ред. М.Е. Бурно и Б.А. Воскресенского. — М.: Российское общество медиков-литераторов, 1995. — С. 3–5.

- Бурно М.Е. Клиническая психотерапия. Изд. 2-е, доп. и перераб. — М.: Академический Проект; Деловая книга, 2006. — 800 с.

- Бурно М.Е. Клинический театр-сообщество в психиатрии (руководство для психотерапевтов, психиатров, клинических психологов и социальных работников). — М.: Академический Проект; Альма Матер, 2009. — 719 с.

- Бурно М.Е. К психотерапии депрессивных расстройств. Часть 2. Некоторые методы и приёмы клинической классической психотерапии (ККП) при лечении депрессивных расстройств // Психологическая газета, 18 июля 2023 г.

- Калмыкова И.Ю. Что для меня театр? (субъективная оценка терапевтической эффективности реалистического психотерапевтического театра на качество жизни пациентов) // Психотерапия. — 2015. — № 10 (154). — С. 93–94.

- Махновская Л.В. О профессиональном творчестве профессора М.Е. Бурно (к 85-летнему юбилею) // Психологическая газета. 14 марта 2024 г.

- Мижерова К.М. О смысле психотерапевтического воздействия «раненый целитель» // Независимый психиатрический журнал. — 2020. — Вып. I. — С. 53–54.

- Практическое руководство по Терапии творческим самовыражением / Под ред. М.Е. Бурно и Е.А. Добролюбовой. — М.: Академический проект, 2003. — 880 с., ил.

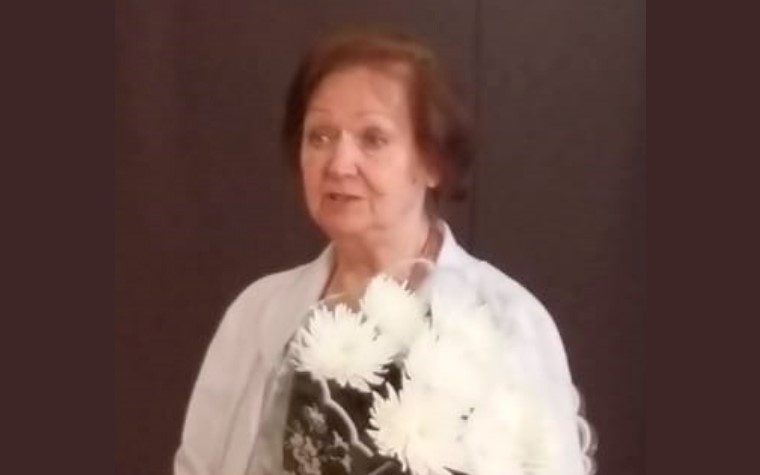

Фото: сообщество «Терапия творческим самовыражением М.Е. Бурно ТТС» ВКонтакте

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать