Трансформация современного детства является в настоящее время областью изучения психологов, нейробиологов, социологов, антропологов, педагогов, исследователей детской субкультуры и т.д. (Shaw et al., 2019). В среде этого междисциплинарного дискурса сформировалась система методологических координат, позволяющая представить модели личности в растяжке однофакторности и многофакторности, доминантности и вариативности, стабильности и транзитивности (Гусельцева, Асмолов, 2020).

Акцентированность родительства на сфере раннего развития младенцев и детей раннего возраста побуждает нас сегодня пересматривать и осмысливать модели развития личности, сложившиеся в психологии и педагогике ХХ в. (Карабанова, 2019; Madigan et al., 2019). Возникает потребность в фиксации новых феноменов детства и в изучении влияния родителей и значимых взрослых на становление и развитие детских талантов с гарантированным выходом на родительские ожидания (инвестиции) с дальнейшим успешным вхождением детей во взрослую жизнь. Большинство подобных исследований (Веракса, 2018; Токарская, 2019; Мухамедрахимов, Кагарманов, 2022; Black et al., 2017) сосредоточено на вопросах поиска предикторов личностной успешности, факторов успеха и моделей успеха в той или иной культуре (Kochanska, Boldt, Goffin, 2019). Именно фокус на раннем детстве создает необходимые горизонты исследования для панорамного видения развития личности и для интеграции накопленных результатов исследований в современных условиях (Андреева, Лисичкина, 2019; Смирнова, 2019; Sanders, Turner, Metzler, 2019).

С самого рождения ребенок проявляет инициативу в адрес значимого взрослого, постоянно сигнализируя тем или иным способом о своих потребностях и запрашивая помощь в их удовлетворении. Ребенку для формирования личностной идентичности необходим человек, способный принимать и понимать его сигналы, отвечать на них (Boldt, Goffin, Kochanska, 2020). Большинство разработанных диагностических методик развития ребенка раннего возраста направлено на оценку сформированности тех или иных навыков, основано на субъективной оценке родителя (значимого взрослого) и, как правило, построено по типу шкалы. В зарубежной психологии диагностика уровня развития также опирается на успешность выполнения нормативного задания или на обнаружение той или иной способности (Dunst, 2017; Lin, Li, Yang, 2019)

Научная новизна и теоретическая значимость исследования связаны с тем, что оценка влияния взаимодействия со взрослым на психическое развитие ребенка во многих странах строится вокруг изучения роли взрослого в построении взаимодействия с ребенком, а позиция ребенка, особенно на ранних стадиях развития, рассматривается как реактивная. При таком традиционном подходе ребенок не является активным субъектом взаимодействия со взрослым. По нашему мнению, принципиальным моментом взаимодействия со значимым взрослым является активно-действенная позиция ребенка. Исследования развития общения ребенка со взрослым показали, что для ребенка важна не только непосредственная забота со стороны взрослого, но партнерство по общению. Ребенок выстраивает картину мира на основе взаимопонимания с матерью или другими взрослыми, осуществляющими заботу о нем. Качество этих взаимоотношений оказывает серьезное влияние на развитие эмоционального фенотипа ребенка. В нашем исследовании мы анализируем реальный контакт ребенка и родителя и стремимся выделить стратегии развития личности ребенка, учитывая его потребности (Шинина, Митина, 2022; Шинина, Морозова, Нгуен, 2022). Исследовательский вопрос, который нам особенно интересен: насколько применима модель развития личности Ю. Куля к периоду раннего детского возраста?

Мы опирались на две основные линии поведения ребенка раннего возраста, обусловленные возрастными особенностями: на коммуникативную и предметную деятельность. Первая направлена на общение со взрослым, вторая — на изучение предмета. Используемая нами система фиксации коммуникативных сигналов ребенка основывается на периодизации онтогенеза общения М.И. Лисиной (1982), которая позволяет рассмотреть специфические формы общения ребенка со взрослым в условиях новой социальной ситуации развития современных детей. При исследовании взаимодействия значимого взрослого с ребенком поведение ребенка кодировалось с использованием Шкалы коммуникативных сигналов ребенка раннего возраста (Шинина, Митина, 2022). Для исследования коммуникативных сигналов «ребенок — предмет» (РП) нами было разработано и предложено пять маркеров оценки самостоятельной исследовательской активности ребенка с предметом. Исследование коммуникативных сигналов «ребенок — предмет — взрослый» (РПВ) потребовало введения пяти маркеров оценки сигналов ребенка, отслеженных нами во взаимодействии ребенка со взрослым.

Разработанные поведенческие индикаторы коммуникативных сигналов ребенка были проанализированы через призму теории личности как совокупности взаимодействующих подсистем (Куль, Шторх, 2015; Митина, 2015; Kuhl, Fuhrmann, 1998; Kuhl, 2000; Kuhl, Koole, 2004; Kuhl, Kazen, Koole, 2006). В этой теории выделяются подсистемы двух уровней: нижний уровень — распознавание образов и интуитивный контроль поведения, верхний — рациональное мышление (память намерений) и целостное чувствование (расширенная память). Отношения между подсистемами двух уровней устанавливаются через положительные и отрицательные эмоции. Рассматриваются конструкты: контроль за действием, ориентация на действие и ориентация на состояние, способность к самоуправлению. Показано, что контроль за действием относится к сфере эмоционально-волевой регуляции (рис. 1) (Васильев, Митина, Шапкин, 2011; Моросанова, Бондаренко, 2016).

Ю. Куль предполагает, что в основе регуляции поведения, мотивации и эмоций лежит четыре когнитивных подсистемы, и рассматривает человека как совокупность этих взаимодействующих подсистем, регулируемых на разных уровнях (Kuhl, Fuhrmann, 1998; Kuhl, 2000; Kuhl, Koole, 2004; Kuhl et al., 2006).

Первая, интуитивная система, называемая «интуитивное поведение» (ИП), активизируется, когда человек чувствует себя расслабленно. Она отвечает за интуитивное принятие решений, гибкость, креативность, жизнестойкость, вовлеченность. Вторая подсистема называется «распознавание объектов» (РО) и активизируется, когда человек испытывает тревогу. Она фокусируется на актуальных потребностях, которые должны быть немедленно удовлетворены. Третья, аналитическая подсистема называется «память намерения» (ПН) и активизируется, когда люди ощущают уныние. Эта подсистема формирует планы, помогающие справиться со сложностями. Она реализует намерения и координирует действия в соответствии с планом. Четвертая подсистема, «расширенная память» (РП), активизируется, когда поведение соответствует ценностям человека и сопровождается позитивными чувствами.

Ю. Куль отмечает, что взаимодействие подсистем происходит при переходе от низшего уровня к высшему: от уровня 1 к уровню 7, при формировании и проявлении первичных и вторичных реакций. При этом подсистемы нижнего уровня (РО и ИП) заданы генетически, а подсистемы высшего уровня формируются в процессе развития личности благодаря обучению и обогащению опыта. Последовательность взаимодействия подсистем представлена на в табл. 1.

От индивидуального опыта зависят навыки самоуправления (7-й уровень) (Куль, Шторх, 2015). Локализуются эти навыки в лобной доле головного мозга и префронтальной коре — эти отделы задействованы в раннем опыте межличностного взаимодействия. Формирование навыков самоуправления происходит приблизительно по достижении ранней взрослости (20–21 год), далее они могут развиваться на протяжении жизни.

В раннем детстве закладываются основы психического здоровья ребенка. В этот период скорость развития мозга является наивысшей, положительные и отрицательные переживания оказывают наибольшее влияние. Именно через эмоциональные переживания ребенок расширяет свой исследовательский опыт, приобретает навык справляться со стрессовыми ситуациями и действовать в сложных жизненных условиях. Также опыт переживания разных эмоций закаляет иммунную систему и обеспечивает «поисковое поведение» ребенка: оно становится возможным благодаря урегулированию уровня гормона стресса кортизола, что, в свою очередь, позволяет быть задействованными и работать, взаимно дополняя друг друга, двум системам мозга — ретикулярной активации «кортикальная бдительность» и лимбической активации «эмоциональные реакции». Важная роль в социально-эмоциональном развитии ребенка принадлежит значимому взрослому: он отвечает за жизненный нарратив ребенка и определяет качество его эмоциональных переживаний, что непосредственно отражается на формировании поисково-исследовательского поведения ребенка.

Методы

В исследовании (N = 50) участвовали пары «мать — ребенок», возраст детей — от 9 до 12 месяцев (M = 10,04; SD = 0,45), 62% детей — девочки. Видеофиксация осуществлялась в домашних условиях у испытуемых. Участие в исследовании не предполагало вознаграждения. С родителями заключалось этическое соглашение.

В процессе спонтанной игры ребенка со значимым взрослым использовались методика оценки детско-родительского взаимодействия «Evaluation of Child-Parent Interaction» (ECPI-2; Галасюк, Шинина, 2019) и шкала «Коммуникативных сигналов ребенка». В процессе исследования родителям давалась следующая инструкция: «Поиграйте со своим ребенком так, как вы обычно играете дома». Затем 15 минут детско-родительского взаимодействия записывалось на камеру, что обеспечивало возможность анализировать видеокейс, отмечая микродействия ребенка. При кодировке коммуникативной деятельности мы отмечали инициативные акты и ответные действия в адрес предмета и в адрес взрослого, выраженные коммуникативными сигналами как средствами общения. При изучении коммуникативных сигналов «ребенок — предмет (П)» мы применили пять индикаторов оценки самостоятельной исследовательской активности ребенка с предметом (Шинина, Митина, 2022; Шинина, Морозова, Нгуен, 2022).

Коммуникативные сигналы «ребенок — взрослый (В)» исследовались с помощью пяти индикаторов оценки сигналов ребенка, используемых им в общении со взрослым. У каждого индикатора оценки самостоятельной исследовательской активности ребенка с предметом, а также сигналов ребенка, направленных на взаимодействие со взрослым, есть положительное и отрицательное значения, соответствующие его содержательным характеристикам. Составить целостную картину поведения ребенка при взаимодействии с родителем стало возможно благодаря программному обеспечению The Observer XT-15: оно позволяет визуализировать частоту и длительность каждого индикатора коммуникативных сигналов ребенка, определять средний и общий показатели длительности, а также количественные характеристики каждого индикатора. В протокол оценки индикаторов коммуникативных сигналов ребенка входят: а) составление схемы кодирования; б) статистический анализ; в) рейтинговый анализ достоверности, проводимый между несколькими наблюдателями в одном проекте; г) ввод данных.

Данные обрабатывались в программе IBM SPSS Statistics 26.0. Были использованы методы математической обработки эмпирических данных: ковариационный, корреляционный, дисперсионный и факторный анализ.

Полученные данные

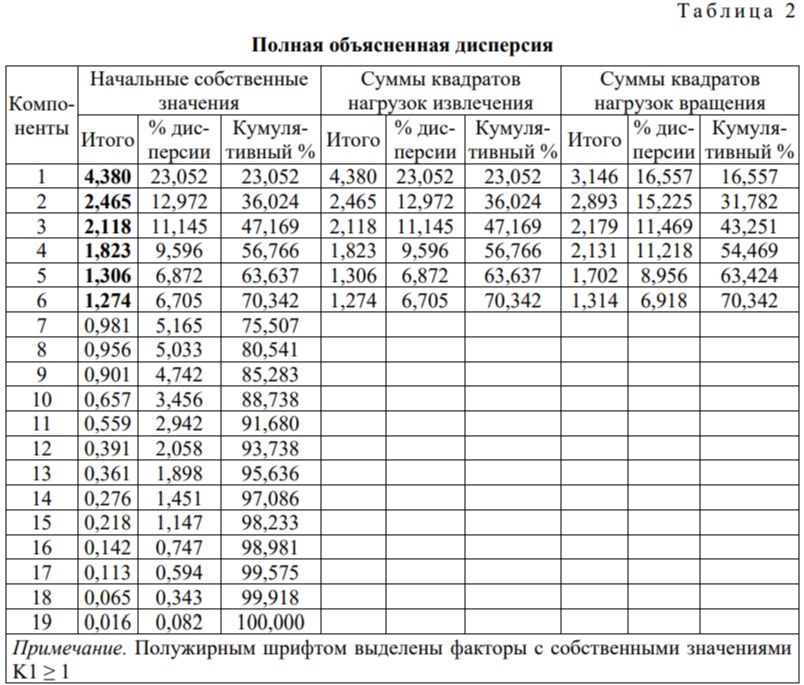

Количественная и качественная информация о поведении ребенка на отдельных временных отрезках была получена в результате проведения анализа дискретных по времени данных в процессе общего анализа эмпирических данных, полученных с помощью измерительных процедур для фиксации изменений в течение исследования (табл. 2, 3).

Четыре когнитивные подсистемы теории личности Ю. Куля (Kuhl, 2000) мы выделили с помощью метода главных компонент и метода вращения — варимакс с нормализацией Кайзера. Полученные данные были классифицированы по величине факторных нагрузок; выделены значения, образующие факторы; вращение сошлось за 7 итераций; кумулятивный процент дисперсии — 70,342%. Все компоненты проявили стабильность во времени: для автокорреляционных динамических рядов характерны высокие значения коэффициентов корреляций.

Далее рассмотрим каждый компонент и охарактеризуем показатели факторной нагрузки.

Первый компонент — «Сосредоточенный тип» / стратегия анализа — отражает индикаторы, которые характеризуют самостоятельное изучение ребенком предмета (табл. 4).

Интерпретация. Ребенок самостоятельно исследует предмет, стремится удовлетворить свою потребность действовать самостоятельно с предметом, проявляет интерес к анализу предмета. Ребенок проверяет свои исследовательские способности, при этом создается стимул к саморазвитию, формированию исследовательской компетентности и стремлению узнать что-то новое. Ребенок интровертирован, может долго наблюдать за предметами. Рассматривает предметы с разных сторон. Он сосредоточен в моменте. Ориентирован на себя и на предмет. Позитивные эмоции снижены. Ребенку важно, чтобы его не отвлекали и не мешали ему делать то, что интересно. Поведенческие индикаторы по данному типу поведения могут свидетельствовать о том, что ребенок в процессе взаимодействия со значимым взрослым имеет возможность проявить свой собственный интерес к тем предметам, которые привлекают его внимание, исследовать предметы, включать репертуар вербальных и невербальных проявлений.

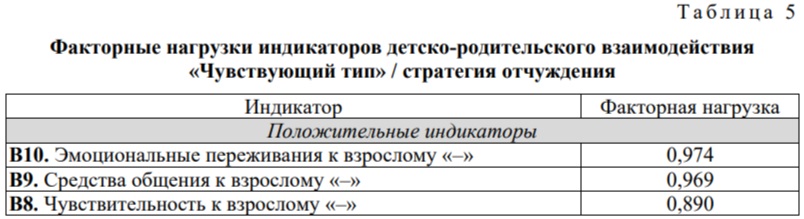

Второй компонент — «Чувствующий тип» / стратегия отчуждения — отражает индикаторы, которые характеризуют взаимодействие ребенка со взрослым (табл. 5).

Интерпретация. Ребенок не ориентирован ни на взрослого, ни на предмет. Ребенок отказывается взаимодействовать с предметом, выбранным взрослым, эмоционально переживает и проявляет негативные реакции к взрослому. В процессе взаимодействия со взрослым может быть напуган, неуверен. Скупые эмоциональные реакции могут быть окрашены негативными переживаниями. При высоком негативном аффекте ребенок может проявлять агрессивность ко всему входящему, что не совпадает с ожиданиями. Данное поведение может помогать ребенку избегать негативных ситуаций.

Третий компонент — «Чувствующий тип» / стратегия взаимодействия — отражает индикаторы, которые характеризуют взаимодействие ребенка со взрослым (табл. 6).

Интерпретация. Действия ребенка являются авторскими, согласованными с его внутренним состоянием. Инициатива ребенка обусловлена его активной субъектностью, наличием свободы выбора действий и возможности представить свои способы действия с предметом значимому взрослому. Ребенок находится в благоприятном эмоциональном состоянии, с интересом взаимодействует и с предметом, и со взрослым, открыт новым впечатлениям. Он экстравертирован, демонстрирует потребность во взаимодействии со взрослым, проявляет к нему инициативу и чувствительность, вовлекает в деятельность. Ребенок может самостоятельно инициировать выбор предмета, при этом проявляет чувствительность к выбору взрослого. Данное проявление гибкости может формировать адаптивное поведение в условиях неопределенности современного мира. Если взрослый предлагает предмет, который ребенку неинтересен, он готов поддержать инициативу взрослого. При условии, что взрослый находит предмет, с которым интересно играть ребенку, они совместно его исследуют.

Четвертый компонент — «Спонтанный тип» — отражает индикаторы, которые характеризуют поведение ребенка, когда он может проявлять инициативу к предмету, но быстро отвлекается от изучаемого предмета, переключает внимание, теряя концентрацию (табл. 7).

Интерпретация. Ребенок очень активный, переключает внимание с предмета на взрослого, может быстро терять концентрацию, спонтанные реакции отражают активность ребенка в пространстве. Функция контроля снижена. Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, много двигается. Не находя интересующий предмет и не получая поддержки от взрослого, ребенок переключается на другой объект.

Пятый компонент — «Сосредоточенный тип» / стратегия изучения — отражает индикаторы, которые характеризуют самостоятельное изучение ребенком предмета (табл. 8).

Интерпретация. Ребенок сконцентрирован на предмете, проявляет заинтересованность в изучении свойств предмета. Ребенок рассматривает предмет, наполняет свое восприятие новыми образами предмета, что создает свои эталоны и накапливает собственную память с возможностью дальнейшего анализа предметов.

Шестой компонент — «Отвергающий тип» / стратегия отвержения — отражает индикаторы, которые характеризуют поведение ребенка, когда он может эмоционально отреагировать свое состояние. Ребенок проявляет независимость, твердость, настойчивость, а также эмоциональную отчужденность от взрослого (табл. 9).

Интерпретация. Ребенок проявляет негативные эмоциональные переживания в адрес предмета, что может фиксировать трудности и ошибки в процессе распознавания объекта и при изучении деталей.

Обсуждение результатов

Исследования с применением видеонаблюдения были проанализированы с помощью инструмента мирового уровня The Observer XT, который позволяет визуализировать динамические характеристики поведения респондентов — частоту и длительность каждого маркера и коммуникативных сигналов ребенка, констатировать средний и общий показатели длительности, а также количественные характеристики каждого маркера и коммуникативных сигналов ребенка, что дает возможность получить целостную картину взаимодействия.

В нашем исследовании было выявлено, что уровень исследовательской активности ребенка достигает высоких значений в процессе взаимодействия с родителем, дающим ребенку возможность самому проявить интерес к предметам и игрушкам; если же ребенок в процессе взаимодействия не может проявить свой интерес и следует только за выбором взрослого, это ведет к снижению исследовательской активности и инициативности в проявлении своих потребностей. Результаты исследования позволяют говорить о научной новизне, которая состоит в изучении коммуникативных сигналов ребенка при взаимодействии со значимым взрослым и разработанной модели развития личности ребенка в разрезе четырех макросистем.

На основании теории Ю. Куля разработана модель развития личности ребенка, которая включает в себя анализ динамики коммуникативного поведения ребенка раннего возраста при взаимодействии со значимым взрослым в разрезе четырех макросистем, выделяемых Ю. Кулем (рис. 2).

По результатам проведенного исследования были выявлены следующие типы поведения детей раннего возраста:

- «Сосредоточенный тип» / стратегия анализа

- «Сосредоточенный тип» / стратегия изучения

- «Чувствующий тип» / стратегия отчуждения

- «Чувствующий тип» / стратегия взаимодействия

- «Спонтанный тип» / стратегия разведывания

- «Отвергающий тип» / стратегия отвержения

Выявленные типы соотносятся с выделенными Ю. Кулем когнитивными макросистемами следующим образом (см. рис. 2). Когнитивные макросистемы нижнего уровня соотносятся с одним из типов поведения:

- распознавание объектов (РО) соотносится с «Отвергающим типом», или стратегией отвержения;

- интуитивное поведение (ИП) соотносится со «Спонтанным типом», или стратегией разведывания.

Когнитивные макросистемы верхнего уровня, являясь более сложными когнитивными образованиями, также сочетают по одному типу поведения, но характеризуются разными стратегиями:

- память намерений (ПН) соотносится с «Сосредоточенным типом», или стратегией анализа, и с «Сосредоточенным типом», или стратегией изучения;

- расширенная память (РП) соотносится с «Чувствующим типом», или стратегией взаимодействия, и с «Чувствующим типом», или стратегией отчуждения.

При этом в случае «Сосредоточенного типа» стратегии взаимодополняют друг друга, а в случае «Чувствующего типа» поведенческие стратегии являются полярными.

Данный подход соотносится с положениями теории Ю. Куля (Kuhl, 2000; Куль, Шторх, 2015) об эмоциональных аффектах, которые влияют на все четыре макросистемы, при этом системы нижнего уровня (РО) и (ИП) характеризуются сильными аффектами (либо положительными А+, либо отрицательными А–), а системы верхнего уровня характеризуются процессом подавления сильных эмоций, т.е. происходит переход от сильного к подавленному аффекту в рамках одного полюса — от А+ к А(+) и от А– к А(–), что более энергозатратно.

Было обнаружено, что активизация подсистемы верхнего уровня — «Расширенная память» (РП) или «Собственное “Я”» — проявляется в процессе личностного кризиса уже в раннем возрасте. Дети испытывают тревогу, фокусируются на актуальных потребностях, которые должны быть немедленно удовлетворены в связи с расширением возможностей при овладении ходьбой, самостоятельным выбором интересующих объектов и появлением целого спектра запретов от родителей, что ведет к формированию личностной субъективации. Данные, полученные в результате исследования, подтверждают ранее сделанные выводы об успешном протекании кризиса одного года у детей, при котором характерно появление конструктивных новообразований и мотивирующих представлений: ребенок запоминает образы привлекательных предметов и мест и начинает к ним стремиться. Также наблюдаются новообразования в сфере моторики: растет интерес к окружающим предметам, появляется особое отношение к новому способу передвижения — ходьбе, которая становится для ребенка привлекательнее ползания (Василенко, Наталенко, 2021, с. 179–180). Личностный кризис является позитивным явлением в развитии ребенка. Он связан с личностными преобразованиями и самосознанием. Внешне можно фиксировать в основном негативные проявления кризиса: упрямство, настырность, обидчивость, недовольство, капризность, при этом происходят глубокие качественные изменения, которые позволяют ребенку осознавать свои личностные потребности и представлять их взрослым, что ведет к формированию личностной субъективации.

Общение со значимым взрослым позволяет формировать отношение ребенка к себе, другим людям, предметному миру. Именно общение позволяет стимулировать развитие познавательной активности, любознательности детей к окружающему миру. Можно обозначить палитру понятий: психическая активность, активность, познавательная активность, инициатива, любознательность, любопытство. Именно познавательная активность является важной характеристикой наличия действенной познавательной потребности, которая формирует мотивационно-потребностную сферу ребенка.

На основании полученных данных можно утверждать, что уровень исследовательской активности ребенка достигает высоких значений, если родитель в процессе взаимодействия предоставляет ребенку возможность самому проявить интерес к предметам и игрушкам. Если же ребенок в процессе игры лишен возможности следовать за свои интересом и ограничен выбором взрослого, это ведет к снижению исследовательской активности и инициативности в проявлении своих потребностей.

Заключение

Самой важной характеристикой является активность человека, его субъектная позиция, выражающаяся в процессе общения через проявление инициативы к своему партнеру по коммуникации и в ответных реакциях на воздействия с его стороны. Фундаментальная роль общения сегодня, в эпоху тотальной цифровизации, приобретает новое значение для становления познавательной активности, инициативности ребенка в процессе взаимодействия со взрослым. Необходимо пересмотреть специфические формы общения ребенка со взрослым для определенной микрофазы социально-эмоционального развития с уточнением конкретных психических новообразований в условиях трансформации общества.

В исследовании получены следующие результаты.

1. Выделено шесть статистически значимых факторов развития личности ребенка при взаимодействии со взрослым в процессе спонтанной игры, которые, в свою очередь, задаются различными типами поведения ребенка. Можно говорить об устойчивости показателей-факторов. Все факторы стабильны во времени: шесть главных компонент дают 70,342% объясненной дисперсии, что свидетельствует об адекватности модели, характеризующей генезис личностного развития четырех когнитивных подсистем детей раннего возраста в соответствии с теорией Ю. Куля.

2. Выделено четыре типа поведения детей раннего возраста, соотносящихся с подсистемами развития личности на основании теории Куля:

- «Спонтанный тип»;

- «Отвергающий тип»;

- «Сосредоточенный тип»;

- «Чувствующий тип».

3. Выделено шесть стратегий поведения детей раннего возраста:

- «Сосредоточенный тип» / стратегия анализа;

- «Сосредоточенный тип» / стратегия изучения;

- «Чувствующий тип» / стратегия отчуждения;

- «Чувствующий тип» / стратегия взаимодействия;

- «Спонтанный тип» / стратегия разведывания;

- «Отвергающий тип» / стратегия отвержения.

4. Когнитивные подсистемы верхнего уровня, так же как и когнитивные подсистемы нижнего уровня, сочетают по одному типу поведения, но, являясь более сложными когнитивными образованиями, характеризуются разными стратегиями. При этом в случае «Сосредоточенного типа» обе стратегии взаимодополняют друг друга, а в случае «Чувствующего типа» поведенческие стратегии являются полярными.

5. Разработанная модель соотносится с положениями теории Ю. Куля об эмоциональных аффектах следующим образом: системы нижнего уровня (РО) и (ИП) характеризуются сильными аффектами (либо положительными А+, либо отрицательными А–), а системы верхнего уровня характеризуются процессом подавления сильных эмоций, т.е. происходит переход от сильного к подавленному аффекту в рамках одного полюса — от А+ к А(+) и от А– к А(–), что позволяет прочертить дальнейшую исследовательскую линию в становлении и развитии личности детей раннего возраста.

6. Выявлено, что уровень исследовательской активности ребенка достигает высоких значений в процессе взаимодействия с родителем, дающим возможность ребенку самому проявить интерес к предметам и игрушкам; если же ребенок в процессе взаимодействия не может проявить свой интерес и следует только за выбором взрослого, это ведет к снижению исследовательской активности и инициативности в проявлении своих потребностей, что может оказывать дальнейшее влияние на формирование мотивационно-потребностной сферы.

Ограничения исследования. Ограничением данного исследования является оценка детско-родительского взаимодействия только с мамой ребенка. Мы рассматриваем возможность расширения выборки и включения в исследование других значимых взрослых (папа, бабушки, няни), которые также проводят с ребенком значительное время и, следовательно, оказывают влияние в раннем возрасте на становление личности ребенка и развитие его потенциала.

Возможные направления дальнейших исследований. Необходимо проведение дальнейших исследований взаимодействия значимых взрослых с детьми других возрастных периодов онтогенеза, а также с учетом дифференциации значимых взрослых по полу, социально-демографическим и кросс-культурным признакам семей. Также важно рассмотреть кросс-культурные особенности становления самостоятельности и активности ребенка на рубеже кризисного периода 3-летнего возраста. Это позволит детализировать основные новообразования онтогенеза личностного развития ребенка в процессе взаимодействия со значимым взрослым и выявить доминантные типы поведения детей раннего возраста, а также изучить влияние значимого взрослого на формирование ведущей (наиболее часто используемой) подсистемы.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научного проекта №19-513-92001.

Литература

- Андреева, А.Д., Лисичкина, А.Г. (2019). Культурная традиция обращения взрослых к ребенку раннего возраста как проекция образа детства. Теоретическая и экспериментальная психология, 12(1), 15–23.

- Василенко, В.Е., Наталенко, Я.В. (2021). Проявления кризиса одного года в связи с характеристиками семейного взаимодействия. Сибирский психологический журнал, 80, 165–191. doi: 10.17223/17267080/80/9

- Васильев, И.А., Митина, О.В., Шапкин, С.А. (2011). Контроль за действием как составляющая личностного потенциала В кн.: Личностный потенциал: структура и диагностика (с. 330–359). М.: Смысл.

- Веракса, Н.Е. (2018). Детское развитие: две парадигмы. Культурно-историческая психология, 14(2), 102–108. doi:10.17759/chp.2018140211

- Галасюк, И.Н., Шинина, Т.В. (2019). Семейная психология: методика «Оценка детско-родительского взаимодействия». 2-е изд. М.: Юрайт. (Профессиональная практика)

- Гусельцева, М.С., Асмолов, А.Г. (2020). Скрытое лидерство и разнообразие моделей успеха в современном обществе. Поволжский педагогический поиск, 2(32), 14–23.

- Карабанова, О.А. (2019) В поисках оптимального стиля родительского воспитания. Национальный психологический журнал, 3(35). 71–79.

- Куль, Ю., Шторх, М. (2015). Сила собственного «Я». Семь психогимнастик для бессознательного. Харьков: Гуманитарный центр.

- Лисина, М.И. (1982). Развитие познавательной активности детей в ходе общения со взрослыми и сверстниками. Вопросы психологии, 4, 18–35.

- Митина, О.В. (2015). Теория личности как взаимодействие систем. В кн. Ю. Куль, М. Шторх. Сила собственного «Я». Семь психогимнастик для бессознательного (с. 7–35). Харьков: Гуманитарный центр.

- Моросанова, В.И., Бондаренко, И.Н. (2016). Общая способность к саморегуляции: операционализация феномена и экспериментальный подход к диагностике ее развития. Вопросы психологии, 2, 109–123.

- Мухамедрахимов, Р.Ж., Кагарманов, Е.А. (2022). Анализ показателей модели психического у детей в биологических семьях и доме ребенка. Сибирский психологический журнал, 85, 144–161. doi: 10.17223/17267080/85/7

- Смирнова, Е.О. (2019). Специфика современного дошкольного детства. Национальный психологический журнал, 2(34), 25–32. doi: 10.11621/npj.2019.0205

- Токарская, Л.В. (2019). Детско-родительское взаимодействие и развитие ребенка раннего возраста. Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ.

- Шинина, Т.В., Митина, О.В. (2022). Шкала коммуникативных сигналов ребенка раннего возраста: оценка детско-родительского взаимодействия. Культурно-историческая психология, 18(1), 17–27. doi: 10.17759/chp.2022180102

- Шинина, Т.В., Морозова, И.Г., Нгуен, Т.Л. (2022). Становление самостоятельности ребенка раннего возраста: кросс-культурные аспекты. Психологическая наука и образование, 27(3), 50–64. doi: 10.17759/pse.2022270305

- Black, M. M., Walker S.P., Fernald L.C. et al. (2017). Early childhood development coming of age: science through the life course. Lancet, 389. doi: 10.1016/S0140-6736(16)31389-7

- Boldt, L. J., Goffin, K. C., & Kochanska, G. (2020). The significance of early parent-child attachment for emerging regulation: A longitudinal investigation of processes and mechanisms from toddler age to preadolescence. Developmental Psychology, 56(3), 431–443. doi: 10.1037/dev0000862

- Dunst, C. J. (2017). Research Foundations for Evidence-Informed Early Childhood Intervention Performance Checklists. Education Sciences. 7(4), 78. doi: 10.3390/educsci7040078

- Kochanska, G., Boldt, L. J., & Goffin, K. C. (2019). Early relational experience: A foundation for the unfolding dynamics of parent–child socialization. Child Development Perspectives, 13(1), 41–47. doi: 10.1111/cdep.12308

- Kuhl, J. (2000). The volitional basis of personality systems interaction theory: Applications in learning and treatment contexts. International Journal of Educational Research, 33(7-8), 665–703. doi: 10.1016/s0883-0355(00)00045-8

- Kuhl, J., & Fuhrmann, A. (1998). Decomposing self-regulation and self-control: The volitional components inventory. In J. Heckhausen & C. S. Dweck (Eds.), Motivation and selfregulation across the life span (pp. 15–49). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511527869.003

- Kuhl, J., Kazén, M., & Koole, S. L. (2006). Putting self-regulation theory into practice: a user’s manual. Applied Psychology: An International Review, 55(3), 408–418.

- Kuhl, J., & Koole, S. L. (2004). Workings of the will: A functional approach. In T. Pyszczynski, J. Greenberg, S. Koole, & Sh. Solomon. Handbook of Experimental Existential Psychology (pp. 411–430). New York: Guilford Press.

- Lin, X., Li, H., & Yang, W. (2019). Bridging a Cultural Divide Between Play and Learning: Parental Ethnotheories of Young Children’s Play and Their Instantiation in Contemporary China. Early Education and Development, 30(1), 82–97. doi: 10.1080/10409289. 2018.1514846

- Madigan, S., Prime, H., Graham, S. A., Rodrigues, M., Anderson, N., Khoury, J., & Jenkins, J. M. (2019). Parenting behavior and child language: A meta-analysis. Pediatrics, 144(4). doi: 10.1542/peds.2018-3556

- Sanders, M. R., Turner, K. M., & Metzler, C. W. (2019). Applying self-regulation principles in the delivery of parenting interventions. Clinical Child and Family Psychology Review, 22, 24–42. doi: 10.1007/s10567-019-00287-z

- Shaw, D. S., Galán, C. A., Lemery-Chalfant, K., Dishion, T. J., Elam, K. K., Wilson, M. N., & Gardner, F. (2019). Trajectories and predictors of children's early-starting conduct problems: Child, family, genetic, and intervention effects. Development and Psychopathology, 31(5), 1911–1921. doi: 10.1017/S0954579419000828

Источник: Шинина Т.В., Морозова И.Г., Нгуэн Т.Л. Четырехкомпонентная модель развития личности ребенка: результаты видеонаблюдения // Сибирский психологический журнал. 2024. №91. С. 99-117. DOI: 10.17223/17267080/91/6

.jpg)

Очень интересная и актуальная статья,спасибо! Впервые вижу экспериментальное изучение субъектной активности детей 1-ого года жизни с четкими критериями оценки их поведения. Было бы интересно провести подобное исследование поведения детей без взаимодействия со взрослым - в одиночестве с разными предметами, или в общении с другим малым ребенком и предметами. При интерпретации важно понимать, что природное "Я" ребенка действует при любом типе и стиле поведения, и всегда в какой-то мере осознается и действует "собственное Я", всегда у младенца есть пусть смутная, но собственная позиция. Навыки оседают не только в префронтальной коре, но и в гиппокампе подкорки.

, чтобы комментировать