Религиозная и атеистическая картина мира личности

В современном обществе и в сознании людей сосуществуют многообразные варианты картины мира, интегрирующие рациональное и чувственное представление человека о действительности, о себе и получающие религиозное или атеистическое оформление. Религиозная картина мира личности отличается верой в Бога (богов, духов, сверхъестественные существа). Религиоведы выделяют в качестве базовых признаков религиозного мировосприятия: эмоциональное отношение к Богу, признание содержания вероучения, выполнение религиозного культа, причастность к организациям верующих (см.: [5. С. 20—26]). Религия сложилась в культуре в эпоху глубокой древности, но достаточно широко представлена и в наши дни; принято выделять древние формы религии, традиционные (национальные и мировые), новые (нетрадиционные). Современные религиоведы делят людей на атеистов (стихийных и сознательных) и верующих. В настоящее время соотношение верующих людей и атеистов определяется пропорцией 7:1, при этом общее число атеистов составляет порядка 900 млн человек [Там же. С. 34].

Сохранение и воспроизводство религиозного мировоззрения обеспечивается тем, что оно и в наше время помогает людям психологически преодолевать жизненные проблемы. В этой связи религия и ее проявления остаются предметом исследования многих гуманитарных наук (философия, социология, история, этнография, психология). Религия выполняет мировоззренческую функцию и помогает людям найти ответы на вопросы о смысле жизни и смерти; религиозные ритуалы способствуют переживанию, преодолению тяжелых испытаний (болезнь и смерть близких), помогают личности справиться с духовным кризисом, преодолевать жизненные препятствия, осуществляя компенсаторную и адаптационную функции. Религия объединяет людей в сообщества, выполняя функцию социальной самоидентификации. Религиозные учения содержат до сих пор во многом полезные правила, применимые к повседневной жизни (например, правила чередования труда и отдыха). Вместе с тем несомненную опасность для личности представляют определенные религиозные учения, направления, лидеры которых нередко используют духовные потребности людей в интересах наживы. В этой связи одной из актуальных задач современных психологов является оценка соотношения позитивных и вредных для психического здоровья и социального статуса изменений жизненных установок, позиций личности при ее обращении в адепта религиозного культа [9; 15].

В нашей стране не утихают дискуссии по поводу расширения сфер влияния православного христианства и других мировых религий на жизнь общества, особенно в работе с молодежью, с представителями групп риска, с людьми, нуждающимися в помощи, ресоциализации. В отечественной психологии религии встречаются авторы, предлагающие проведение научно-психологических исследований данной тематики с позиции человека, разделяющего одно из религиозных учений, в частности православного христианства (Б.С. Братусь, Р.М. Грановская, Ю.М. Зенько, Н.В. Инина, В.А. Соснин и др.) [1; 2; 4; 11 и др.]. Противоположная позиция выражает представления сознательного атеизма, согласованного с концепциями современного естествознания как базовой и перспективной мировоззренческой платформы [6; 8 и др.]. Нам ближе второй подход, а также позиция исследователя [3], разделяющего положения позитивистской философии, позволяющая как бы «встать над» исследуемой реальностью, рассматривая многообразие религиозного или атеистического опыта людей как формы психической реальности, которую следовало бы изучать по возможности сопоставимыми методическими средствами, изучать объективно. В данном случае оставляя для специальных исследований обсуждение стратегических вопросов соотношения религиозного и атеистического мировоззрения людей, обозначим важность психологического изучения религиозной картины мира, форм религиозности личности как характеристик сознания современного человека, которые необходимо учитывать как в научных исследованиях, так и в психологической практике.

Проблема методов исследования религиозности личности и ее форм в современной психологии

Переходя от философского и общенаучного обсуждения проблем формирования картины мира личности, ее мировоззрения к исследованиям того, как эти процессы осуществляются в реальной жизни, в какой форме имеет место религиозность (или ее отсутствие) у представителей разных слоев общества, поколений, особых социальных групп и как сказываются на жизнедеятельности человека используемые им познавательные средства, исследователям-гуманитариям (и психологам-практикам, в частности) необходимо располагать методами эмпирического исследования и оценки этой деликатной формы психической реальности. Конституция Российской Федерации как демократического государства гарантирует право личности на выбор мировоззрения, веры, и в этой связи исследователь не может настаивать на указании респондентом конкретной принадлежности к религиозной общине, на обозначении конкретной формы религиозного учения, которое он разделяет.

В психологии религии имеется опыт разработки методов оценки форм религиозности. Так, Г. Олпорт и его коллеги предложили выделять «внешнюю» и «внутреннюю» религиозность [16] (см. также: [11]). Внешняя религиозность характерна для людей, использующих религию, веру в Бога в качестве средств достижения жизненных целей, внутренняя религиозность выполняет интегративную функцию, упорядочивая жизненные ценности личности, при этом религиозные убеждения оказываются на вершине иерархии ценностных ориентаций. Г. Олпорт и его коллеги разработали «Шкалы религиозной ориентации» [16] (см. также: [11]). Развивая идеи Г. Олпорта, К. Бэтсон [17; 18] к двум его шкалам религиозности (религия как средство; религия как цель) добавил третью шкалу (религия как поиск) и предложил Опросник религиозной жизни, направленный на получение оценок религиозности по трем шкалам (см.: [11]). Указанные методические средства, насколько нам известно, до сих пор не переведены на русский язык и не прошли соответствующей апробации на русскоязычной выборке. В этой связи в эмпирических исследованиях религиозности личности имеет место известный дефицит методов, который мы рискнули восполнить.

Представление варианта методики оценки степени религиозности личности

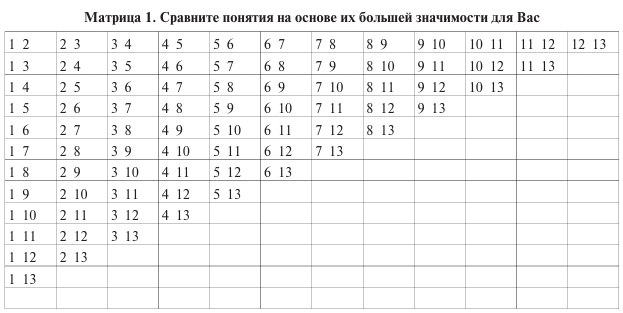

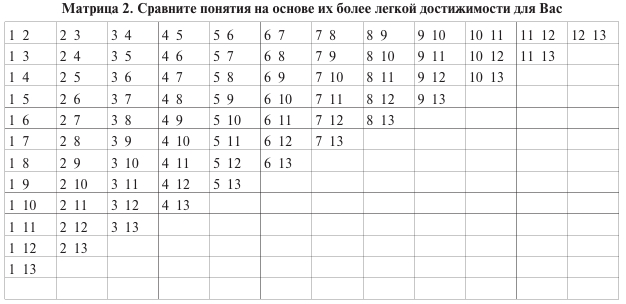

Критериями религиозности были выбраны: «Общение с Богом», субъективная значимость этого взаимодействия и субъективная оценка степени доступности такого рода общения. Картина мира атеиста не предполагает в ее составе Бога, и, таким образом, «Общение с Богом» не может быть для атеиста субъективно важным и доступным. Картина мира глубоко религиозного человека включает Бога, сверхъестественное существо, влияющее на события, управляющее судьбами всех живущих на Земле, и в том числе данной верующей в Бога личности. Возможность общения с Богом представляется чрезвычайно важной, субъективно значимой и реализуется в форме молитвы или других религиозных ритуалов. По мере укрепления чувства веры у личности возникает убеждение в действенности молитвы, своего «Общения с Богом», в степени доступности для нее такого рода связи с Богом. Согласно идеям протоиерея Серафима Слободского [10], религиозность личности связана с «духом» — высшим проявлением в человеке, существующим наряду с телом и душой в трех видах: во-первых, в страхе Божьем, благоговейном трепете перед Богом как создателем всего в этом мире, в признании его существования; во-вторых, в совести, знании о том, что хорошо или плохо, угодно или неугодно Богу, и, в-третьих, в жажде Бога, в стремлении человека к живому общению с Богом [10]. Вот это третье проявление духа, духовности в религиозном смысле, было взято нами в качестве жизненной ценности, чрезвычайно важной для искренне верующих людей. В целях операционализации способа выявления разных форм религиозности у конкретных людей нами была использована методика Е.Б. Фанталовой (УСЦД) [12], направленная на выявление уровня субъективной значимости и доступности терминальных жизненных ценностей, построенная на процедуре их попарного сравнения. Методика была модифицирована нами, а именно: к 12 жизненным ценностям была добавлена 13-я — «Общение с Богом». Испытуемым предлагалось анонимное участие в обследовании при замене их персональных данных кодом. Кроме того, исследователь не спрашивал обследуемых лиц, каково содержание их религиозных верований, о каком конкретно Боге идет речь. При заполнении матриц попарного сравнения жизненных ценностей (см.: Лист ответов по методике «Оценка религиозности личности», или «ОРЛ») испытуемым предлагалось после заполнения первой матрицы закрыть ее, чтобы не было соблазна использовать оценки первой матрицы при заполнении второй.

Характеристика выборки. В качестве обследованных лиц участвовали 199 человек, а именно студенты и аспиранты гуманитарных специальностей, обучавшиеся по образовательным программам психологии, юриспруденции, рекламы, международных отношений, культурологии и туризма в нескольких московских вузах1. При обработке данных выявилось 15 случаев, которые были отсеяны и не учитывались, это были протоколы, в которых оценки двух матриц полностью совпадали. В результате дальнейшему анализу подверглись 184 протокола. При обработке каждого протокола в матрицу сырых данных вносились оценки суммы выборов каждой жизненной ценности по первой и второй матрицам.

Лист ответов по методике «ОРЛ»

Дата_____ Код_____ Пол_____ Возраст_____

Инструкция: «Вам предлагаются 13 понятий, означающих различные жизненные ценности. Необходимо произвести попарное сравнение этих понятий на специальных матрицах листа ответов: первый раз — по “ценности” (матрица 1) и второй раз — по доступности (матрица 2). В матрицах записаны пары цифр. Каждой цифре соответствует понятие-ценность, которое стоит под этим номером в перечне. Заполнение начинайте с матрицы 1. Сравнение в матрице 1 производится на основании того, что представленные в этом списке ценности могут иметь для Вас разную значимость, разную степень привлекательности. Вы выбираете из двух ценностей ту, которая кажется Вам в этой паре более важной. Ее Вы обводите кружком. Обводить можно только одну цифру из пары. Пропускать пары нельзя. Отвечать старайтесь быстро, по первому побуждению. Закончив заполнение матрицы 1, переходите к матрице 2, в ней сравнение производится на основании того, что некоторые из представленных ценностей являются для Вас более доступными в жизни по сравнению с остальными. Вы выбираете из пары ту ценность, которая легче достигается Вами».

Перечень 13 понятий — жизненных ценностей:

- Активная, деятельная жизнь.

- Здоровье (физическое и психическое здоровье).

- Интересная работа.

- Красота природы и искусства.

- Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком).

- Материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений).

- Наличие хороших и верных друзей.

- Уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий, сомнений).

- Познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, а также интеллектуальное развитие).

- Свобода (как независимость в поступках и действиях).

- Счастливая семейная жизнь.

- Творчество (возможность творческой деятельности).

- Общение с Богом

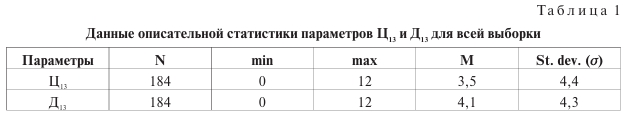

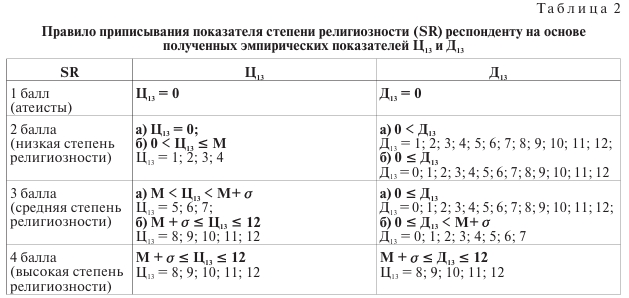

Определялся показатель IR (суммарный индекс разности оценок каждой ценности по первой и второй матрицам, взятых по абсолютной величине). Показатель IR интерпретировался, вслед за Е.Б. Фанталовой, как индикатор дисгармонии личности; IR варьировал от 12 до 82 баллов при среднем арифметическом М = 41,2 балла, стандартном отклонении σ=17,5. В качестве показателя степени религиозности предлагается коэффициент SR; данный показатель выстроен на основе анализа полученных эмпирических данных (а именно значений Ц13 — количества выборов ценности «Общение с Богом» как более субъективно значимой для личности и Д13 — суммы выборов «Общения с Богом» как формы реальности более легкой доступности для респондента). Варианты сочетания значений Ц13 и Д13 для каждого респондента, данные описательной статистики для этих показателей и соответствующая содержательная интерпретация были положены в основу алгоритма приписывания степени религиозности (SR) обследуемому лицу (алгоритм представлен в табл. 2). Данные описательной статистики, представленные в табл. 1, использованы для градации степени выраженности параметров Ц13 и Д13 (табл. 2).

Необходимо далее кратко прокомментировать правило выделения меры показателя (или степени) религиозности личности.

Минимальная степень религиозности респондентов (SR = 1 балл) приписывается тем респондентам, которые не сделали ни одного выбора субъективной значимости ценности «Общение с Богом» и ни разу не предпочли данную ценность в ее доступности другим жизненным ценностям. Такой вариант выполнения инструкции можно интерпретировать как отсутствие в картине мира респондента Бога (в любой его форме). Таких испытуемых предлагается отнести в группу атеистов.

Низкая степень религиозности (SR = 2 балла) приписывается таким респондентам, которые в случае (а) ни разу не выбирают Ц13 как более значимую при попарном сравнении с другими жизненными ценностями, но хотя бы один раз и более оценивают доступность «Общения с Богом» как более легкую, по сравнению с доступностью других жизненных терминальных ценностей.

К этой же степени религиозности (SR=2) предлагается относить таких респондентов, которые допускают сумму выборов Ц13 в границах от 1 до 4 (б) выборов (т.е. более 0, но не более среднего показателя по данной шкале). И при этом допускается любое количество выборов данной ценности как более доступной при попарном сравнении с другими.

Средняя степень религиозности (SR = 3 балла) приписывается респондентам, которые выбирают субъективную значимость «Общения с Богом» как наиболее значимую, соответствующую средним значениям (более М, но менее М+σ). То есть количество таких предпочтений в случае (а) составляет от 5 до 7; при этом сумма предпочтений доступности «Общения с Богом», по сравнению с другими ценностями, может быть любой. В случае (б) сумма предпочтений Ц13 по значимости другим ценностям может быть высокой (более чем М+σ), но при условии, что доступность этой ценности оказывается для респондентов низкой или средней. Эти случаи можно интерпретировать так, что у обследуемых лиц еще не сформировались убедительные для них приемы молитвы (и иных форм взаимодействия с Богом) либо эти формы взаимодействия и сам Бог представляются личности малоэффективными и потому менее значимыми, по сравнению с другими действиями, событиями и жизненными ценностями.

В группах низкой и средней религиозности (SR = 2 или 3) встречаются люди, у которых отношение к Богу оказывается далеким от сакрального, святого, их отношение к Богу носит «знаемый» характер, но это знание не связано с эмоциональными переживаниями, носит прагматический характер, возможно циничный.

Высокую степень религиозности (SR = 4 балла) предлагается приписывать тем обследуемым лицам, которые предпочитают «Общение с Богом» чаще других ценностей (частота выборов выше М+σ) и по субъективной значимости, и по степени доступности. Можно интерпретировать такого рода случаи таким образом, что у обследуемого лица в его картине мира Бог составляет центральное субъективно значимое явление, могущественное и обладающее сакральными свойствами. При этом верующий человек включил в свою картину мира действенные приемы взаимодействия с Богом; он знает, как обратить его внимание к своим мольбам, верит в их действенность, верит в действенность божественных сил, верит в то, что, конечно, в реальной жизни много есть малодоступных, но важных для жизни вещей, тогда как Бог всегда с ним, где бы верующий человек ни находился.

Как видно, при выборе алгоритма присвоения степени религиозности обследуемым лицам на первое место в качестве более важного был выбран показатель меры субъективной значимости «Общения с Богом». При этом степень относительной доступности «Общения с Богом» рассматривается как следствие субъективной значимости этой ценности для личности и ее продвижения в качестве адепта по пути приобщения к избранной религии. Предполагается, что если формируется потребность верить в Бога, то способ взаимодействия с ним личностью рано или поздно будет освоен, интериоризован либо придуман.

Понятно, что предлагаемая мера оценки степени религиозности личности носит косвенный и условный характер. Вероятно, при подборе для попарного сравнения другого перечня жизненных ценностей можно получить некие другие показатели и границы религиозности.

Результаты эмпирического исследования религиозности на примере студентов-гуманитариев

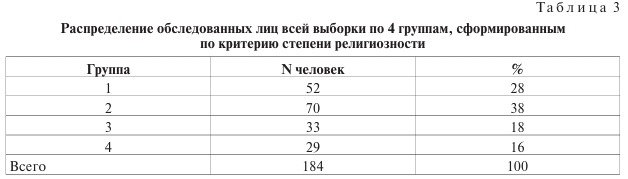

В таблице 3 представлены данные обследования выборки по критерию степени религиозности с помощью модифицированной методики Е.Б. Фанталовой [12].

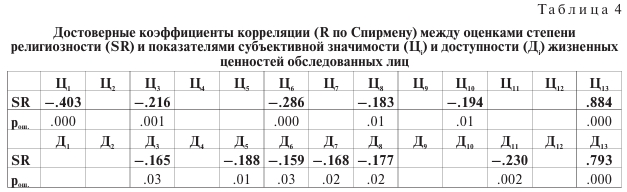

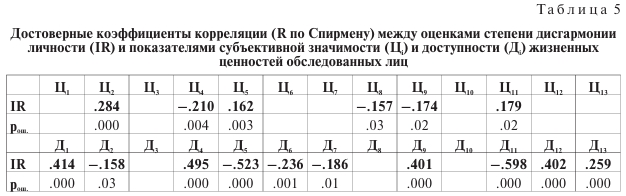

Далее, в табл. 4 и 5, приводятся данные корреляционного анализа взаимосвязей между оценками SR (степени религиозности), IR (показателем дисгармонии личности) и показателями субъективной значимости жизненных ценностей и их доступности.

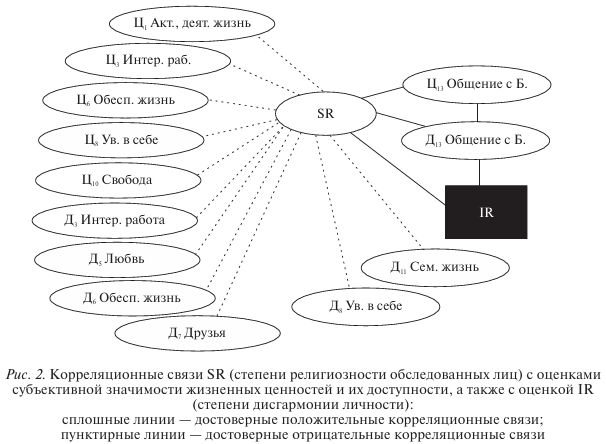

На рисунках 2 и 3 представлены достоверные корреляционные взаимосвязи показателей субъективной значимости и доступности жизненных ценностей с показателями религиозности респондентов (данные из табл. 4 и 5) (названия сопоставляемых ценностей даны в сокращенном виде).

Данные, представленные в табл. 4, 5 и на рис. 2, свидетельствуют о том, что религиозность выполняет, несомненно, компенсирующую функцию, а именно: ее значения тем выше, чем более фрустрированы (или в меньшей степени доступны для удовлетворения) наиболее значимые для молодежи жизненные потребности и связанные с ними ценности (доступность любви, материально обеспеченной жизни, общения с друзьями — наличия хороших и верных друзей, счастливой семейной жизни). При этом более высокая религиозность обнаруживается у обследованных лиц, проявляющих меньшие показатели субъектности, личностной зрелости, которые отражены в относительно низких показателях субъективной значимости жизненных ценностей, свойственных независимой, автономной личности (Ц1 Активная, деятельная жизнь; Ц3 и Д3 Интересная работа; Ц8 и Д8 Уверенность в себе; Ц10 Свобода). Представляет интерес также установленная достоверная положительная корреляционная взаимосвязь между показателями SR (степени религиозности личности) и IR (степени дисгармонии личности), а именно R=0,221 (при p меньше 0,003). На рисунке 3 представлены значения достоверных корреляционных взаимосвязей, свидетельствующих о том, что дисгармония, внутриличностное напряжение оказываются тем более выраженными, чем выше субъективная значимость для личности ценности любви, счастливой семейной жизни, здоровья, активной, деятельной жизни, красоты природы и искусства, познания и чем в меньшей степени доступными для личности оказываются эти ценности.

Интересно, что показатель дисгармонии личности (IR) оказывается в обследованной выборке в положительной корреляционной связи именно с индикатором «доступности Общения с Богом» (Д13), а не с «ценностью Общения с Богом» (Ц13). Этот факт может свидетельствовать о том, что наиболее выраженные внутриличностные конфликты (их индикатор — IR) оказываются именно у тех людей, которые страдают от фрустрированных потребностей и не обладают понятными им способами преодоления жизненных трудностей, дефицитов. Но при этом это люди, у которых также не сформирована в необходимой степени религиозность. Бог и общение с ним для них также остаются пока малодоступными. Отсутствие достоверной корреляционной связи показателя дисгармонии личности (IR) и Ц13 свидетельствует о том (по материалам нашей выборки), что гармоничные личности встречаются как среди атеистов, так и среди людей, глубоко верующих. Этот факт сам по себе представляется заслуживающим внимания психологов и может быть одним из индикаторов личностной зрелости, сложившейся системы эффективной личностной саморегуляции, сформированной полноценной картины мира и собственного «Я», но, вероятно, способы саморегуляции у этих людей будут своеобразными.

Выводы

1. Предлагаемый метод оценки степени религиозности может служить полезным инструментом в психологии религии, дополняя другие методы, опросники, проективные техники, беседу, наблюдение, самоотчет и пр.

2. Выделенные показатели религиозности (SR) могут быть сопоставлены с традиционно сложившимися, а именно: SR=1 (атеисты); SR=2 и SR=3 (низкая и средняя степень религиозности), по сути, эти случаи соотносятся с формами «внешней религиозности» Г. Олпорта [16] как способом достижения целей, который является внешним по отношению к религии; SR=4 (высокая степень религиозности) может быть соотнесен с «внутренней религиозностью» Г. Олпорта.

3. Представленная методика оценки степени религиозности (SR) личности может быть использована в работе с людьми разного возраста (но, видимо, не ранее подросткового возраста) и уровня образования.

4. Картина мира, особенности мировоззрения личности имеют как относительно устойчивые, так и вариативные характеристики; можно предположить, что картина мира особенно изменчива, непостоянна, находится в стадии формирования в период юности и ранней взрослости [13]. Однако кардинальные перемены в этой области возможны в любой период жизни человека; множество примеров на эту тему приводит В. Джемс [3]. Полезно было бы использовать предложенную технику для проведения лонгитюдных исследований, изучая эволюцию мировоззрения личности на разных этапах онтогенеза.

5. Настоящее исследование подчеркивает остроту противоречия между ориентацией каждого человека на формирование непротиворечивой картины мира, позволяющей гармонизировать с использованием мифологических средств внутриличностные конфликты, конфликтные взаимодействия личности с обществом, и его ориентацией на сциентистские идеалы миропонимания. Действительно, современный человек должен следовать позитивистским идеалам науки, научности в своем мировоззрении, ибо на них строятся ведущие достижения современной цивилизации. Как совместить эти требования времени? Какие формы мировоззрения, картины мира свойственны современным людям, какими способами им удается находить гармонию, казалось бы, несовместимых, антагонистичных представлений? Поиск ответов на эти вопросы может быть темой будущих исследований.

1 В основе исследования была дипломная работа Т.Н. Феррис [14], выполненная под нашим руководством в Московском гуманитарном университете в 2009 г., а также данные, собранные в последующие годы в МГУ имени М.В. Ломоносова и других московских вузах. — Примеч. автора.

Литература

- Братусь, Б.С. Вера как общепсихологический феномен сознания человека / Б.С. Братусь, Н.В. Инина // Вестн. Моск. ун-та. Серия 14, Психология. — 2011. — № 1. — С. 25—38.

- Грановская, Р. М. Психология веры / Р. М. Грановская. — СПб. : Речь, 2004.

- Джемс, В. Многообразие религиозного опыта / В. Джемс. — СПб. : Андреев и сыновья, 1992. — 418 с.

- Зенько, Ю. М. Психология религии / Ю. М. Зенько. — 2-е изд. — СПб. : Речь, 2009. — 552 с.

- Ильин, В. В. Религиоведение / В. В. Ильин, А. С. Кармин, Н. В. Носович. — СПб. : Питер, 2006.

- Назаретян, А.П. Агрессия, мораль и кризисы в развитии мировой культуры. (Синергетика исторического прогресса) : курс лекций / А.П. Назаретян. — М. : Наследие, 1996.

- Носкова, О. Г. Индикаторы благополучия (дисгармонии) личности студентов разного уровня религиозности / О. Г. Носкова, Т.Н. Феррис // Психология в вузе. — 2009. — № 6. — С. 81—96.

- Платонов, К.К. Психология религии. Факты и мысли / К.К. Платонов. — М. : Политиздат, 1967. — 238 с.

- Сингер, М.Т. Культы среди нас / М.Т. Сингер, Д. Лалич // Журн. практ. психолога. — 2004. — № 6. — С. 11—73.

- Слободской, С. Закон Божий / прот. Серафим Слободской. — М. : Данилов мужской монастырь, 2014. — 640 с.

- Соснин, В.А. Психология религии: американский опыт / В.А. Соснин // Психол. журн. — 2002. — Т. 23, № 2. — С. 118—127.

- Фанталова, Е.Б. Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах: психометрическое исследование показателей. Методика / Е. Б. Фанталова // Мир психологии. — 2011. — № 2. — С. 228—243.

- Фельдштейн, Д.И. Психология взросления : Структурно-содержательные характеристики процесса развития личности / Д. И. Фельдштейн. — М. : МПСИ : Флинта, 1999. — 672 с.

- Феррис, Т.Н. Ценностно-смысловые ориентации молодежи различной степени религиозности (на примере студентов Московского гуманитарного университета) : дипл. раб. / Т.Н. Феррис. — М. : МосГУ, 2009. — 48 с.

- Хассен, С. Освобождение от психологического насилия : Деструктивные культы, контроль сознания, методы помощи / С. Хассен. — СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК ; М. : Олма-Пресс, 2001.

- Allport, G.W. Personal religious orientation and prejudice / G.W. Allport, J.M. Ross // J. of Personality and Social Psychology. — 1967. — Vol. 5, № 4. — P. 432—443.

- Batson, C.D. Religion as Prosocial : Agent or Double Agent? / C.D. Batson // J. or the Scientific Study of Religion. — 1976. — Vol. 15, № 1. — P. 29—45.

- Batson, C.D. Religion and the Individual/ C.D. Batson, P. Schoenrade, W.L. Ventis. — N. Y., 1993.

Источник: Носкова О.Г. Религиозность современной молодежи и способ ее оценки // Мир психологии. 2017. №3(91). С. 227–238.

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать