Понятие «безопасность» в различных сферах жизнедеятельности может рассматриваться по-разному. В самом общем виде безопасность — это качество какой-либо системы, определяющее ее возможность и способность к самосохранению и устойчивому развитию. Такой подход можно считать ресурсным, и он характерен для исследований социально-психологических явлений, нацеленных на поддержание баланса и стабильности за счет собственных возможностей [4].

С другой стороны, безопасность рассматривается как система гарантий, обеспечивающих защиту от внутренних и внешних угроз, и такой подход можно считать средовым, ориентированным на создание условий, способствующих формированию безопасной среды функционирования системы [8]. И тот, и другой подходы подтверждают, что безопасность направлена на сохранение системы, на обеспечение ее нормального функционирования и устойчивого развития [6].

Под психологической безопасностью обычно принято понимать «состояние окружающей среды, свободное от проявлений психологического насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении, создающее референтную значимость среды и обеспечивающее психологическое здоровье включенных в нее участников» [1].

Психологическая безопасность современного образовательного пространства рассматривается как обязательное условие для реализации требований федеральных государственных образовательных стандартов на дошкольной и школьной ступенях образования. Возрастные закономерности изменений личности подростка вписаны в социальную ситуацию развития, которой является школа как универсальный институт социализации. Очень важно, чтобы образовательная организация являлась для ребенка зоной комфортного пребывания и формировала представления об устойчивом и безопасном социальном пространстве.

Практика социально-психологического сопровождения образовательного процесса показывает, что эта задача далека от своего выполнения. Для подавляющего большинства родителей и подростков именно школа является источником психологического напряжения, провоцирующего неуверенность и социальные страхи. Зачастую ресурсов семьи не хватает для того, чтобы риски взросления были адекватны системе требований и наказаний в отношении ребенка.

Специалисты в области психолого-медико-социального сопровождения образовательного процесса, отмечая специфику социализации подростков в современном мире, указывают на то, что растет число детей с проблемным течением психического развития. Проблемы затрагивают различные векторы развития, такие как медико-биологические деформации, когнитивные и психосоциальные нарушения процесса становления личности. Информационно насыщенная социальная среда влияет на качество общения детей и подростков со сверстниками, снижает уровень коммуникативной компетентности и порождает ощущение одиночества и отвержения. Это, в свою очередь, способствует росту подростковых девиаций, агрессивности в подростковой среде, провоцирует формирование игровой, эмоциональной и других видов зависимостей, что в конечном итоге может привести к аутоагрессии. Наиболее опасной разновидностью саморазрушающего поведения подростков является суицид.

Приходится констатировать, что профилактика суицидального поведения детей и подростков заняла устойчивое положение среди других форм предупреждения социально-опасного поведения. В образовательных организациях Саратовской области профилактика суицидального поведения обучающихся реализуется в соответствии с Комплексным планом мероприятий по профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних, представляющего угрозу их жизни и здоровью, на 2017-2018 годы. Согласно отчетам главных внештатных специалистов региональной службы социально-психологического сопровождения системы образования Саратовской области, вопросы безопасности детей в школе и дома, охраны их здоровья, профилактики рискованно го поведения, опасных увлечений и видов спорта не снимаются с повестки дня и лидируют по востребованности и затраченным ресурсам.

Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних предполагает разные уровни воздействия (первичный, вторичный, третичный), различающиеся целевыми группами, степенью включенности специалистов различных служб, формами взаимодействия с несовершеннолетними и их семьями. Важнейшими задачами образовательных организаций остается первичная (широкая) и вторичная (специализированная) профилактика суицидального поведения как часть большой работы по предупреждению социально-психологического не благополучия несовершеннолетних. Эта задача реализуется педагогами-психологами, социальными педагогами, классными руководителями через программы профилактики социальной дезадаптации и девиантного поведения.

Профилактические программы призваны помочь школьникам сформировать ценностное отношение к жизни, развить личностные ресурсы, навыки саморегуляции, проблемно-разрешающего поведения, поиска социальной поддержки.

Существенными особенностями таких программ является их общая нацеленность на формирование у подростков продуктивных копинг-стратегий, т.е. стратегий адаптивного и совладающего поведения. Как отмечает С.В. Фролова [9, с. 18], в эмоциональных и поведенческих реакциях подростков дефицитными остаются такие стратегии, как нацеленность на сотрудничество, придание смысла происходящему, поиск эмоциональной и социальной поддержки, нацеленность на активное преодоление кризисной ситуации. С одной стороны, это может быть объяснено возрастными особенностями подросткового возраста, но с другой — оставляет актуальной задачу развития эффективного совладающего поведения как важного фактора профилактики суицидальных рисков.

Развитие у школьников функционального копинг-поведения включает в себя следующие компоненты [7]:

- наблюдение взрослых моделей поведения, приобретение собственного опыта решения проблем;

- осознанная направленность копинг-поведения на источник стресса с целью его устранения;

- сбалансированность эмоционального, когнитивного и поведенческого компонентов копинг-поведения;

- применение соответствующих возрасту копинг-стратегий с преобладанием активных, проблемно-разрешающих и направленных на поиск социальной поддержки.

Формирование навыков адаптивного поведения придает подросткам дополнительные ресурсы при возникновении сложностей в наиболее актуальных сферах — в отношениях с родителями и со значимыми взрослыми (учителя, тренеры), в отношениях со сверстниками, в учебной деятельности.

Сложной для реализации на уровне школы остается задача профилактики третичного уровня, которая не может и не должна решаться силами только образовательной организации. Как справедливо отмечает Л.В. Миллер, «при наличии суицидальных намерений ученик должен быть направлен (родителям рекомендуют обратиться) к специалисту-суицидологу (психиатру, врачу-психотерапевту, медицинскому психологу) для более точного определения его состояния и оказания психологической помощи, в случае необходимости — фармакологической помощи» [3]. По мнению практикующих специалистов-суицидологов, риск повторения суицидальной попытки возрастает через две недели после произошедшего, через полгода и через год. Родителям и педагогам важно иметь представления об эмоциональных, когнитивных и поведенческих проявлениях, свидетельствующих о возможности воспроизведения суицидальной попытки. Оценка риска повторения суицидальных попыток после незавершенного суицида строится на основе наблюдения и бесед с подростком и подразумевает ответы на следующие вопросы:

- какие эмоциональные и рациональные оценки высказывает подросток в отношении произошедшей попытки, какие чувства преобладают («сделал глупость»; «жалею, что не получилось»; «чувствую вину перед родителями» и др.);

- насколько эмоциональным было реагирование на произошедшую ситуацию (важно, чтобы эмоции были отреагированы через плач или вербально, опаснее ситуация подавленного реагирования, отказа от разговора — «было и было»);

- изменилось ли отношение подростка к произошедшей суицидальной попытке (осталось положительным или стало отрицательным; формально или неформально подросток переоценивает ситуацию);

- появилось ли критичное отношение и критическая оценка суицидальной попытки;

- какие смыслы (когнитивные оценки) открылись относительно произошедшей ситуации, относительно жизни в целом;

- есть ли вокруг подростка люди (взрослые, сверстники), способные оказать помощь.

Опасными маркерами повторения суицидальной попытки могут быть следующие реакции или обстоятельства жизни подростков:

- выраженное состояние душевной боли;

- явные (плач, страдание) или подавленные эмоции;

- возвращение суицидальных мыслей;

- подросток часто остается дома один;

- высокий этаж;

- плохой контакт с родителями;

- употребление алкоголя для снижения стресса;

- представление, что обращение за помощью — это проявление слабости.

Эффективность профилактики третьего уровня основана на реализации комплексной психологической (психотерапевтической, медикаментозной) помощи ученику, предпринявшему попытку суицида.

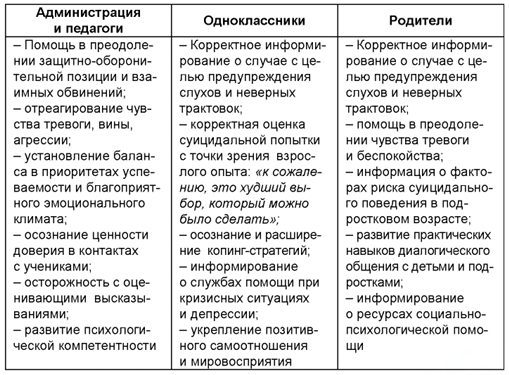

Остановимся на психологических аспектах кризисной помощи (табл. 1).

.jpg)

Таблица 1. Направления психологической помощи подростку-суициденту

Каждый случай суицидальной попытки, более того — завершенный суицид, являются травматическими событиями и оказывают сильное эмоциональное воздействие на всех участников образовательного процесса. Локальная работа только с суицидентом не преодолевает травматическую ситуацию в полном объеме. В результате мониторинга было установлено, что у тех представителей педколлектива и администрации школы, которые не были включены в проработку травматической ситуации, наблюдались противоречивые эмоциональные и поведенческие реакции на любые сложные ситуации, происходящие в учебном процессе [5]. Таким образом, если в школе произошла попытка суицида, то в поддерживающей психологической работе нуждаются все субъекты образовательного пространства — педагоги, одноклассники и родители. Такая работа не всегда по силам школьному психологу и должна осуществляться с привлечением специалистов служб кризисной помощи (табл. 2).

В подготовленных Минобрнауки России методических рекомендациях по обеспечению психологической безопасности образовательной среды отмечается, что «необходимо разработать и в письменной форме зафиксировать политику школы в отношении суицидальных попыток, в которой должны быть процедуры действия при выявлении учащегося группы риска, действиях при угрозе суицида и после него, необходимо обучение персонала школы распознаванию признаков и факторов риска суицидального поведения, необходимо создавать здоровую среду в школе, так чтобы дети чувствовали заботу, уют, любовь» [2]. Психологическая безопасность образовательной среды, таким образом, может рассматриваться как один из компонентов профилактической работы по предотвращению суицидальных рисков у детей и подростков. Формирование такой среды является важнейшим направлением деятельности специалистов социально-психологичесrого сопровождения образования — педагогов-психологов, социальных педагогов, тьюторов и классных руководителей.

Литература

- Баева И.А., Бурмистрова Е.В., Лактионова Е.Б., Рассоха Н.Г. Обеспечение психологической без опасности в образовательном учреждении: практическое руководство. СПб.: Речь, 2006. 288 с.

- Методические рекомендации для руководителей общеобразовательных организаций по обеспечению психологической безопасности образовательной среды. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2018 N 07-988-дсп. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.garant.ru.

- Миллер Л.В. Организационные аспекты оказания психологической помощи несовершеннолетним, склонным к суицидальному поведению // Психолого-педагогические исследования. 2013. N 4 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://psyedu.ru/journal/2013/4/Miller.phtml (дата обращения: 28.01.2018).

- Самородова В.В. Образование как инструмент обеспечения безопасности // Казанский педагогический журнал. 2017. N 3. С. 32-37.

- Семенов В.В., Григолашвили И.С., Жданова Л.В. Возможности оказания психологической помощи участникам образовательного процесса в переживании суицида учащегося // Портал психологических изданий. 2011 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://psyjournals.ru/cepp/issue/45357_full.shtml (дата обращения: 12.12.2017).

- Семикин В.В. Безопасность образовательной среды, психологическая культура и психическое здоровье школьников // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2005. N 12. С. 7-19.

- Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Проблемы подростковой адаптации с позиций профилактики и психотерапии личностных и поведенческих расстройств и зависимости от психоактивных веществ // Информационный портал «Медицинская психология». 2007 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.medpsy.ru/library/library081.php (дата обращения: 12.03.2018).

- Федоренко М.В. Современная школа в условиях социокультурных рисков // Казанский педагоги ческий журнал. 2017. N 6. С. 16-21.

- Фролова С.В. Исследование стратегий преодоления кризисных ситуаций в подростковом возрасте // Психологическая помощь подростку в кризисных ситуациях. Саратов: Изд-во Латанова В.П., 2005. С. 10-19.

Источник: Михайлина М.Ю., Нелюбова Я.К. Безопасность образовательной среды и профилактика суицидальных рисков в образовании // Вестник Саратовского областного института развития образования. 2018. №2 (14). С. 103–108.

Уважаемые Марина Юрьевна и Янина Камильевна!

Спасибо за представленный материал на страницах ПГ. Почему-то психологи у нас мало публикуют материалов по данной проблеме. А она очень актуальна. Неблагоприятные условия образовательной среды, такие как педагогическое насилие, буллинг, виктимизация, постдидактический стресс, school shooting, суицидальное поведение, могут оказывать существенное влияние на психическое и физическое здоровье как школьников, так и учителей.

Возможно Вас заинтересует статья в Journal of School Violence по данной проблеме:

Yap, J., Perez, N. M., & Perrone, D. M. (2025). The Effects of School Climate on Student Perceptions of School Safety at an Urban Middle School. Journal of School Violence, 1–15. https://doi.org/10.1080/15388220.2025.2529883

или эта с антибуллинговыми программами:

Ганузин, В.М. Психотравмирующие факторы образовательной среды: профилактика «школьных землетрясений» с помощью антибуллинговых программ (обзор) / В.М. Ганузин // Вопросы психического здоровья детей и подростков. – 2025. – Т. 25, № 2. – С. 98-108. – EDN BGVIUQ.

С уважением, Валерий Михайлович.

, чтобы комментировать